上海市某区人民法院新型审判模式研究

2017-01-14彭思怡

摘 要 法院人员分类管理,是在法院内部进行职责划分,分类审判人员与非审判人员以及在非审判人员之间进行再分类。可以说,推行法官助理制度是实现法院人员分类管理的重要一步,也是顺利推进司法改革试点的基础性保障。

关键词 法院 审判模式 法官助理 分类管理

作者简介:彭思怡,上海市闵行区人民法院法官助理。

中图分类号:D926.2 文献标识码:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.12.058

亚当斯密曾经说过:提高效率必然要求分工和专业化,对从业人员而言即意味着职业化。 党的十八届三中全会对深化司法体制改革作出了重大部署,其后,中央全面深化改革领导小组通过了《关于司法体制改革试点若干问题的框架意见》最高人民法院出台了《关于全面深化人民法院改革的意见-人民法院第四个五年改革纲要》以下简称“四五改革纲要”。从整体部署来看,中央将法院人员分类管理作为推动司法改革的重要举措。法院人员分类管理,是在法院内部进行职责划分,分类审判人员与非审判人员以及在非审判人员之间进行再分类。可以说,推行法官助理制度是实现法院人员分类管理的重要一步,也是顺利推进司法改革试点的基础性保障。

为了论证法官助理在辅助办案,提升办案效率等方面的突出优点,以及考察法官助理和法官的合理配置情况,自审判权运行机制改革工作启动以来,某区某派出法庭结合自身案件特点、人员配置等情况,积极开展“法官助理”辅助审判工作试点,取得了显著成效。为取得较为科学的分析数据,该庭对试点法官采用随机分配为主,部分疑难案件转入试点法官名下的分案方式。该庭内其他法官均采取一审一书的模式进行审判工作。(本报告中涉及的所有数据,统计节点为2015年8月)

一、试点工作成效

(一)试点模式

该庭自2014年8月以后结合人员实际配置和庭内合议庭的实际情况,选择了两位审判长(以下分别称为S法官和C法官),为其配备了法官助理,形成“1+1+1”审判组合。具体作法是,成立审判团队由一名具有丰富审判经验的审判员出任审判长发挥“领头羊”作用,由一名受过正规法学教育的法官助理承担起重要的审判辅助事务工作,由一名具备一定速录技能的书记员(辅助文员)负责其他司法辅助性工作。

(二)试点成效

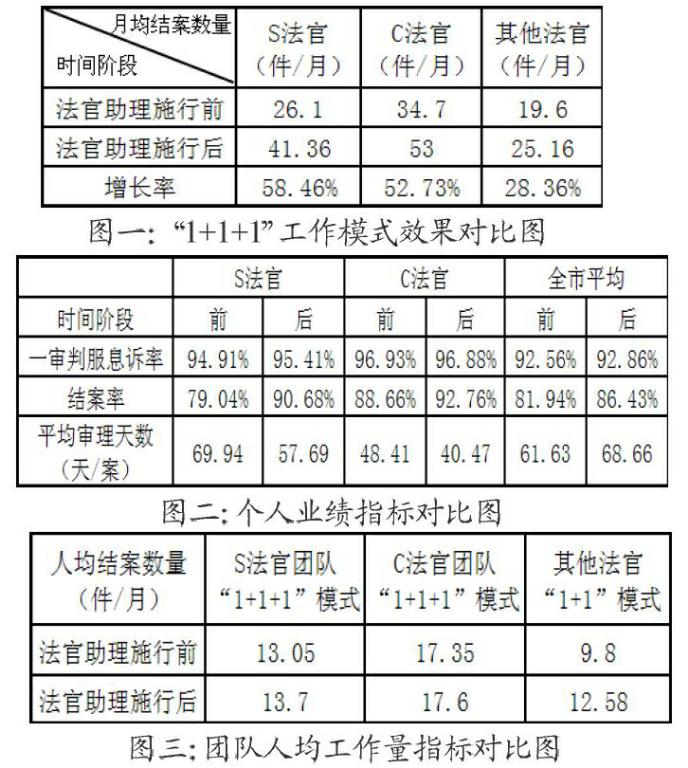

一是试点法官的办案效率确有显著提升。总的来说,在立案登记制施行后,受制于高涨的收案量,该庭内法官工作量均达到饱和,重压下,各个法官的结案量均有不同程度的增长,均值达到25%以上。与之相比,作为试点审判团队的结案量则出现了大量增长的喜人局面。(详见图一)

从前图可以看出,法官助理参与后,两位法官的结案量有明显上升,增幅均在50%以上。法官助理参与后,C法官的月平均个案结案量高达53件/月,一个月二十二天的工作日,平均下来,每天结案2.4件。如果没有法官助理的辅助,很难想象仅凭法官一己之力能够完成上述工作量。

二是在一审判服息诉率、结案率、平均审理天数、审限内结案数等数据上,S法官和C法官不仅和全市法官平均值相比有着更好的表现,而且对比自己以往数据也有着更加出色的进步。(见下图二)

三是就效率上来说,我们做了一个大胆尝试,具体来说就是将结案数量除以办案团队人数,从而计算出每个“劳动力”的工作效率。试点团队以前采取的是一审一书的审判组合,我们将其月平均结案数量除以审判团队构成人数,就可以大致看出哪一种审判模式对于人员的利用率更高,在这个维度上的人均工作量来说,两位法官相对也有更好的表现。(见图三)

二、试点工作的优势梳理

为何在加入法官助理,达到“1+1+1”的比例的情况下,审判团队出现了以上令人惊喜的结果,其中的经验和教训我们试图总结如下:

(一)在团队协作上,审判团队实行扁平化管理,组合出拳,达到灵活掌握诉讼进程和控制庭审节奏的目的

“1+1+1”模式以合议庭为中心,审判长居于中立主导地位,其依法定职权和程序,实行扁平化管理,掌控诉讼活动节奏与进程,其他诉讼参与人均在审判长指导下有序的参与诉讼活动。就目前而言,法官助理和法官的实际工作模式粗略分为三种:一是合作制,即法官和法官助理以合作的方式完成某些与审判直接相关的工作,例如送达、现场勘查、调查取证等由法律规定必需由两人以上完成的事务以及草拟判决书等以及依据法官助理的水平可以选择由双方合作完成的事务;二是带教制,即法官助理在法官的指导下完成审判辅助事务,例如调解、审查证据材料等;三是独立制,即法官助理独立完成相应的审判延伸工作。至于具体工作采取何种方式,完全由审判长依据法官助理的情况以及案件的具体需要予以灵活安排。正是因为审判团队在审判风格上出现了强烈的审判长个人风格的印记,并且接受着审判长的领导,这就引出了这就在很大程度上导致了一定的权力特别是业务管理权下放到审判长手中,从而加快了审判长负责制的推进。这样的审判组合和职能分配有利于整个法院系统的组织扁平化和灵活机动性,对于审判长的理事能力提出了更高的要求和挑战。

(二)在团队内部分工上,审判团队内部职权明晰,各司其责,紧密有序

具体来说,审判长的工作紧紧围绕审判中心,主要职责和精力放在案件证据审查质证、开庭审理、事实认定、法律适用、审签裁判文书上。法官助理是专职审判辅助工作的司法人员,其在法官的督导下完成工作,协助法官处理裁判过程中的程序性事务,具体包括:一是审查证据材料,在法官指导下整理、归纳诉讼争议要点;二是准备与案件审理相关的参考性资料;三是根据法官的授意草拟法律文书;四是协助法官进行调查取证、现场勘查;五是协助法官接待当事人、代理人的来访咨询和查阅案卷材料;六是协助法官办理委托鉴定、评估、审计等事宜;七是协助法官采取诉讼保全措施;八是办理案件审理排期、数据统计等有关案件管理事务;九是单独进行案件的庭前调解或部分庭后调解工作。书记员则主要负责开庭庭审记录、归档报结、收发法律文书和诉讼材料等。

(三)激发潜能,优势互补

从个体上说,该庭参与新型审判模式的法官助理大都受过专门法学教育,通过司法考试,长久以来的形成的制度惯性已经给予这一批年轻人(新近培养的法官助理或者改革前作为法官后备力量培养的书记员)相对确定的晋升预期,目前法官任职要求的提高,考试资格年限的延长,势必给这批年轻人带来较大的心理落差。苏力教授曾在2004年预言,“即使保持这些人的法律职务和待遇不变,但是法官的名称也还是比法官助理的名称好听,对于可能转任法官助理的法官来说,这是一种相当明显的符号性利益损失。没有其他收益,符号性利益损失就是不可接受的了。” 因此在法官助理的发展和培养机制必须要有一种“代偿机制”。通过审判组织的团队化管理,发挥师徒带教的优势,帮助法官助理在工作中获得更加的个人成长和能力发展的空间,让其充分接触审判事务,在实践中积累经验和教训,提高职业素养。从整体上说,在立案登记制施行的情况下,案多人少的矛盾更为明确,该庭审判员平均存案量达到120件,有的高达150件。从数据中也可以看出,从实行新的审判模式以后,由于形成了审判团队,以团队为单位组合出拳,各个审判长不仅个人结案数量有较大上升,参与审结合议庭案件数量也有明显提升。不仅如此,每个法官在工作一段时间以后,都会有自己独特的风格和气质,在合作的同时能够将自己的这样的风格和气质传承给所带教的法官助理和书记员,增强团队凝聚力。

三、新型模式存在的问题及建议

虽然上文展示了新型审判模式在效果上的明显优势,但是本文无法解决的一个问题在于,虽然已知审判团队中配置相应的审判辅助人员能够带来人员利用率和审判效率的大幅提高,但是如何配置审判书记员和法官助理的数量才能达到最优解,却并未能明确。截至2015年6月,我院有政法在编人员410人,辅助文员77人。其中法官196人,法官助理105人,书记员140人(包括文员),法警44人,司法行政人员2人。其中,尚有部分法官助理和书记员承担着二线庭室的工作,因此囿于人员的限制,很多一线庭室达到一审一书的配置已是勉强,更加不要说上文所涉及的“一审一书一助”了。因此,我们认为,只有随着司法改革的深入,人员编制的大幅增长,才能够在人员充足的情况下,去探求审判团队的最优组合。此外,在探索中我们还注意到,该新型审判模式在试用中,仍存在着以下的问题,导致组合的作用未能达到“最大性价比”。

(一)法官助理审判经验不足

该庭现有在编书记员10人,其中9人从事审判工作未满五年,且年龄集中在25-30岁之间。就我们选取参与该次新型审判模式探索的两位法官助理来说,均是2012年进入法院,成为法官助理也只有短短的一年时间,法官助理人生阅历和审判经验不足,直接制约了其调查取证、勘查现场、归纳案件争议要点、草拟民事判决书、庭前调解等主要工作的质量和效率。

(二) “两头轻、中间重”工作布局有待科学化

处于中间衔接环节的法官助理承担了大量的事务性、程序性工作,工作量最大,也最为繁琐。根据“木桶效应”,审判效率的进一步提升事实上受制于法官助理的工作效率,如果法官助理工作效率大幅提高,不仅能够提升审判质效,而且将减轻团队总体工作量。

(三)担任书记员的文员工作流动性高、职业吸引力差

通过社会招聘的辅助人员薪酬待遇较低、流动性高,无相应晋升空间,由其担任书记员缺乏相应的激励机制,因此工作积极性普遍不高。同时,因缺乏对辅助人员的责任追究机制,辅助人员作为书记员工作的责任意识不强。

综上,针对审判模式运行中存在的不足之处,特提出如下优化建议:

1.确定法官助理考核标准。就目前的实际而言,法官助理承担了大量的审判辅助工作和事务性工作,在实践中如何确定法官助理的工作量,大多数辅助审判工作的评估比较机制几乎没有,导致辅助工作做多做少、做好做坏没有数据支撑,考核机制不健全。如何建立形制有效的考核标准,激发法官助理的工作积极性,需要我们在实践中进一步探索。

2.合理确定审判团队分工。审判效率的提高意味着案件数量、庭审数量的增加,法官助理承担的事务性、程序性工作也将大量增加。现实中存在着法官助理和文员人数不足、能力有限、工作效率有待提高的情况,同时在审理过程中的确存在大量的工作交叉和合作,如何进一步根据审判实践的需要和具体的个人情况,进行分工,权责明晰,也是在今后一段时间内工作的方向和任务。

3.完善书记员考核奖惩制度。庭审记录、卷宗归档等是书记员的日常主要工作,书记员的工作水平将直接影响庭审效率。为提高书记员工作效率,从而进一步提高团队的工作效能,建立以速录技能等级和实际工作业绩为基础的书记员考核和薪酬制度尤为必要。

注释:

[英]托马斯·霍布斯著.姚中秋译.哲学家与英格兰法律家的对话.上海:上海三联书店.2006.203.

苏力.道路通向城市——转型中国的法治.北京:法律出版社.2004.262.