自海洋中崛起

——喜马拉雅山

2017-01-04撰文熹薇

撰文|熹薇

自海洋中崛起

——喜马拉雅山

撰文|熹薇

世界最高的山脉喜马拉雅山和它的主峰珠穆朗玛峰(藏语译为雪山女神)可谓是家喻户晓,但它却是世界上最年轻的山脉之一。它又因世界第一的高度被称为“世界第三极”,与南极、北极齐名。

喜马拉雅山耸立于我国青藏高原南缘,分布在我国西藏和巴基斯坦、印度、尼泊尔和不丹等国境内,其主要部分在我国和尼泊尔交界处。它西起青藏高原西北部的南迦帕尔巴特峰,东至雅鲁藏布江急转弯处的南迦巴瓦峰,全长2450千米,宽200~350千米,最高峰珠穆朗玛峰为8848米。据最新测定数据表明,其高度平均每年增加1厘米。

在世人的眼中,喜马拉雅山银装素裹,亭亭玉立于地球之巅,俯视人间;在世人心中,喜马拉雅山如同雪山女神般,它的身影时而出现在湛蓝的天空下,时而隐藏在雪白的祥云里,更显出她那圣洁、端庄、美丽和神秘的形象。直到近几十年喜马拉雅山的神秘面纱才被地质学家和地理学家揭开。

那么喜马拉雅山是怎样从海洋中崛起的呢?

简单地说喜马拉雅山是由于印度板块与欧亚大陆板块的碰撞形成的。早在20亿年前,喜马拉雅山地区还是一泓碧水,正是消失了的古地中海。

大约1.8亿年以前的侏罗纪,特提斯洋与整个欧亚大陆的南缘交界,古老的冈瓦纳古陆开始解体。冈瓦纳古陆的碎块之一形成的印度次大陆的岩石圈板块,在随后的1.3亿年间向北运动,与欧亚板块发生碰撞;印澳板块逐渐将特提斯地槽局限于自身与欧亚板块之间的巨钳之内。

在经历了漫长的地质时期后,直到3000万年前的新生代早第三纪末期,这个地区的地壳运动趋势连续下降,在下降过程中,海盆里堆积了厚达30000米的海相沉积岩层。到早第三纪末期,地壳发生了一次强烈的造山运动,在地质学上称为“喜马拉雅运动”,这是我国地质学家黄汲清先生于1945年提出的。这一运动使喜马拉雅山地区逐渐隆起,使中印之间的古地中海消失,形成了世界上最雄伟的山脉。经地质考察证明,喜马拉雅运动至今尚未结束,仅在第四纪冰期之后,它又升高了1300~1500米。如今印度板块仍在以每年大于5厘米的速度向北移动,喜马拉雅山仍在不断上升中,同时还处于板块边界碰撞型地震构造带上。

然而,证明喜马拉雅山崛起于海洋的另一个生动的证据,是一种动物的化石——鱼龙化石。20世纪60年代初,地质学家在珠穆朗玛峰地区海拔4500米处发现了鱼龙化石。这是一个重大的发现。它强有力地证明了喜马拉雅山崛起于海洋。

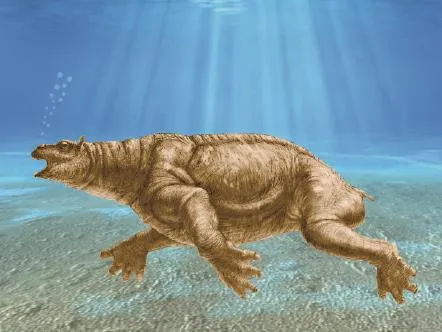

鱼龙是一种类似鱼和海豚的大型肉食性海栖爬行动物,其生性凶猛,在海洋中称王称霸,不可一世。它们生活在中生代的大多数时期,最早出现于约2.5亿年前,比恐龙稍微早一点,约9000万年前消失。

在造山运动的影响下,喜马拉雅山脱水而出。在喜马拉雅山形成之初(约距今500万年前后)其高度在5000米以下,这个时期山南山北的动物还可以互相来往。到了300万~200万年前,喜马拉雅山体又突然升起了约3000米,逐渐显露如今的世界第一高峰的雄姿,成了白雪皑皑的世界屋脊,地球之巅。

鱼龙化石是如何形成的,它们与喜马拉雅山又是如何联系在一起的呢?生活在恐龙时代的鱼龙,尽情地在海洋中遨游。然而在距今约1.9亿年前的三叠纪晚期,因地质构造运动海水变浅,有些鱼龙因海水变得太浅或因游至岸边而搁浅,在浅水或浅滩上显得笨拙的鱼龙无法返回深海。海洋中的霸王,没了水也就失了霸气,只能坐以待毙,海洋中的泥沙将它们的躯体一一掩盖,从前赖以生存的古地中海成了鱼龙的埋身之地。随着时间的推移,沉积的泥沙越来越厚,在这样的高压作用下,内部温度变高,空气变少,下层的泥沙逐渐固结、石化,沉睡其中的鱼龙尸骨也与其他沉积物一起变成了化石。在后来的造山运动中,鱼龙化石与喜马拉雅山一起升高,当人们发现它时,它已经处在海拔4500米的高度上了。鱼龙化石生动形象地证明了喜马拉雅山真真切切是大洋的儿子。