转译与融入—中国传统壁画的东方元素在漆壁画教学中的运用

2016-12-27吕晓雯边千慧

文 吕晓雯 边千慧

转译与融入—中国传统壁画的东方元素在漆壁画教学中的运用

Conversion and Integration—Application of Oriental Elements in Traditional Chinese Murals in Lacquer Mural Teaching

文 吕晓雯 边千慧

本文通过分析中国传统壁画中蕴含的东方元素,从而找寻中国当代漆画语境建立之路上赖以依托的中国艺术之精神。作为教育工作者,身兼创作和教学两个重任,所以在文中会分三个部分分析当代漆画语境问题:一是简练概括中国传统壁画的特点和所包含的东方元素;二是分析国内将这些元素运用得比较好的漆艺家的作品,并从中总结经验;三是就漆画教学方面讲述一下怎样在课程设置上去贴近传统,并做一些实验性的课题。

传统壁画 东方元素 漆艺 转译 壁画课程

一、体系:研究的对象与目的

西方绘画体系占据了中国美术教育近百年,如今所谓的“当代艺术”又大行其道。东方和西方的两种思维方式有很大的不同,在院校里从绘画基础到绘画创作基本是照搬西方的经验,在当下艺术教育提倡重新认识传统的大语境中,怎样贴近传统,并将传统艺术的精髓传承下去,找回自己的艺术话语权,怎样用东方的思维来进行东方的艺术活动?

作为一个在学院从事现代壁画创作的教育工作者,在日常教学中势必会给学生系统地灌输东西方传统壁画的专业知识,同时还要肩负着指导创作的重任。在创作中怎样创新固然重要,但从传统经典中汲取养分,提炼中国元素,转而为现有的作品注入灵魂和东方艺术哲思,并且将中国传统艺术审美转译后进行传播和承袭,这是重中之重。

笔者从与本专业相关的传统壁画视觉语言元素着手来解读一些东方元素,通过引导学生分析盛唐时期敦煌石窟壁画的造型和设色,它与中国传统线性艺术思维高度结合的过程,以及唐以后在绘画上出现的消弱表面物象色彩关系、追求“淡”的意境,最终走向追求墨法的文人艺术的转变之路,找寻一些中国特有的艺术发展规律,在壁画专业课程上会选择让学生临摹最有代表性的中国传统壁画作品,并加以发挥和创作。

佛教壁画:印度文化、西域文化、中原文化共同孕育而成的敦煌石窟艺术,壁画中的飞天表现出古代人们向往自然、希望驾驭宇宙空间的浪漫情怀。

盛唐时期的敦煌石窟壁画在造型上均趋于写实,比例匀称,体态丰腴,具有庄严沉静的造型风格特点。菩萨形象趋于世俗化和女性化,腰部微扭曲,开始表现出女性的曲线美;面部用西域式的手法表现出了眉骨、颧骨、下颌骨的凸起和眼睛的低凹,比北朝时笼统地画成椭圆形的样式更写实;构图上隋唐时期的壁画布局总体分为上中下三段式,上段画飞天和凹凸凭台,中段画千佛和菩萨,下段画供养人或供养菩萨;在色彩上运用的颜色种类多达几十种,但由于很多都是由铅白或云母作为颜料,所以都氧化和褪色,最后保留下来的比较稳定的颜色以青、绿、赭石、金、黑等为主,颜色不多,但在视觉上仍给人一种灿烂而丰富的视觉效果,这种视觉效果与它特有的构图方式密不可分。唐以后的五代至元代敦煌壁画,画中的造型动态沿袭了唐代余风,但缺少盛唐时期的激情欢快的基调。

道教壁画:中国传统道教壁画中的颜色具有一些特殊的东方寓意,它遵循了东方“五色”的美学意识。“五色”是中国色彩理论的美学基础,它源于中国远古时期的阴阳五行,以黄、青、赤、黑、白对应土、木、火、水、金五行说,即土黄、金白、木青、火赤、水黑,还加入了五方、五德的意识,将色彩上升到了一个哲学高度。《周礼·东官画绩》说:“东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之黄。”到了秦汉时期的中国,已发现的壁画中可以看到,色彩在五色的基础上开始丰富,黑色用来勾轮廓,然后用石青、石绿、朱砂、石黄、赭石、白等设色,因此道教壁画中的色彩承载着中原文化中的宇宙观和空间意识。

二、语境:漆艺的视角与观点

当代壁画专业课程有很多材料表现手法,笔者以壁画专业课程—漆壁画进行探索。从大漆的特性来看,打磨后出现的肌理感与传统壁画因时间流逝产生的斑驳感在视觉和意境上达到了统一。

首先挑选几位国内将东方元素转译得比较成功的漆艺家,将他们的作品进行举例分析:吴淑芳、许剑武先生的敦煌系列作品(局部):

吴淑芳、许剑武先生的敦煌系列作品(局部)

吴淑芳先生与许剑武先生近期的漆艺作品以大量的敦煌石窟壁画为创作主题,画面通常取壁画的局部作为主体,背景部分再运用罩漆、浅堆瓦灰等漆艺技法加以处理,这是利用现代的图像化观看方式将传统壁画转译为漆艺,将壁画所经历的时间元素用肌理化来阐释,突出强调肌理的丰富调性。漆艺在肌理表现方面是非常得心应手,这种局部的放大和构图的截取再加上深邃的黑色背景,重构了观者对传统壁画的解读,创造了另一种特有的境。例如:除了打磨后的斑驳感外,他们还善于利用大漆的干裂纹理突出敦煌石窟壁画中由于墙壁干裂酥碱化后留下的一些无规律的间断,这种肌理反而增加了新的视觉秩序,创造了画面的随机性和自然趣味,这与漆艺中的偶然性视觉效果不谋而合,因此,他们的作品将这些元素深度挖掘和表现,形成了漆艺特有的一种语境。这种语境又是从东方艺术哲思中幻化而来的。

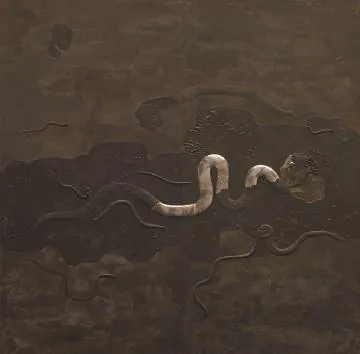

李伦先生的作品是从另一个方向切入中国传统艺术。他在中国古代神话传说和绘画中找寻神秘古老的东方元素,比如墓室壁画、《山海经》、《楚辞》、道教典籍等。他的作品不是从现有的传统壁画中直接提取形象、设色等视觉效果元素,而是将文字记载的故事或绘画中流传的各种各样的图腾、震慑邪魔的图形进行提取、重组,用现代的样式将传统纹样组合起来,试图寻找某种生命的气息,他认为这种气息是“潜藏于自然之中而又循环不息的深度意象空间”。

他的作品多以单纯的色彩和简朴的造型还原漆的本质,呈现人漆合一的朴素关系。他比较倾向于用蛇的曲线形象作为控制画面节奏的决定因素,蛇的图腾在中国神话中与人有着密切的联系,女娲与伏羲都是人首蛇身,龙、夔的原型也是蛇,远古时期的人对蛇有着敬畏之心,蛇的形象在各代的艺术作品中曾反复出现,如器物的表面、玉器、织物(湖南长沙马王堆1号墓T形帛画)、服饰配件等都有。《山海经》中的异形人、兽面和缠绕的蛇形成画面主体。李伦认为漆艺要寻着技法与心性合二为一,人漆为一,才能达到做漆的理想境界。他谈到了漆的古法(技法)与通法(心境),“古法是指涂、罩、堆、刻、嵌、莳绘、箔料等”基本工艺,心法是指“泼、抹、蚀、刮、破等变通,即活用”。“髹漆艺术有如天籁之作,讲求心境及智慧,有大心境方才有大智慧。”

《夜光3》 李 伦木板布胎、漆、灰、箔料244cm×122cm×2cm 2011年

前面两位艺术家与李伦的作品最大的不同在于设色。如果说前者是在隋唐时期的传统壁画中找寻重彩人物塑造设色方法,并将这种传统和本性的绘画设色手法进一步发扬,那么后者却选择了唐以后的将设色消解的审美意趣。“道”的思想影响着东方艺术“意象”的造型观念,这种意象与人的精神有着直接联系。道家的玄妙化境用于艺术中即产生“意境”说,启示人去发现由自己的精神所外化出的独到审美境界。道家的这些“法自然”“自然而然”的思想,同时也触及到色彩艺术的本质。他们从特定的角度,选择简捷的色彩语言,而没有过多地受现象的局限,李伦先生的《气·精·神·象》等系列作品无一不呈现出这种“真”“朴”等审美意识。

李伦先生似乎比较注重“线”和“漆的本色”在漆画中的表达,将色彩表现成分降到最低,以各种明度的黑灰色作为基调。黑色是大漆的固有色,李伦的作品中黑色是有很多层次的,质感上也有所区别,有粗糙的、光滑的,有平坦的,也有高凸的。为了凸显各种曲线的自由缠绕和起伏,而运用了堆漆等浮雕技法,辅以金属箔料,整个画面笼罩在一个充满鬼魅神兽的远古神话色彩意境中。

吴淑芳、许剑武两位艺术家是从敦煌石窟壁画中的设色和肌理入手,通过大漆的色彩和质感特性进行传统视觉元素的转译,而李伦是从中国传统绘画的笔意、墨色当中寻找东方哲思,通过大漆最基本的状态(液态与固态)和最基本的色彩(生漆的原色)来转译中国传统绘画的“意向”。

因此,通过分析和学习这些艺术家的作品,经过长期的学习、分析和梳理,在创作和教学上,笔者也有自己的一些思考。

三、教学与探索

笔者在设计教学大纲时,会认真明确地规划学习内容与节奏,让学生在解读传统壁画环节放慢速度,因为视觉是即时的,但作品中所包含的细节和秩序是必须花时间才能意识到的。学生李晔(壁画2014级):“老师要求我们在临摹之前先做足理论功课,通过翻阅大量的书籍和画册,我们做了详细的笔记,中国留存到现在的传统壁画很多,主要分布在新疆、西藏、内蒙古、甘肃、辽宁、山西、山东、吉林、陕西等地的石窟、道观、墓室等的墙壁上,内容多为佛教、道教故事、宫廷生活画面等,但绘画风格有很大差异。比如敦煌石窟壁画,我们知道了它是不断地吸收中原文化,并经历了融合、创造、发展、再吸收、再融合发展的过程。而道家的一些具有教化意味的传统壁画,它的中原文化特征更甚,在造型、构图和设色上有着自己的体系。它们都与我们当代壁画创作的绘画语境有很大的不同。然后老师要求我们选择一个自己感兴趣的壁画进行图式分析,然后临摹和创作……”

笔者将漆画课程设置成几个步骤:

1.初级临摹。让学生自行选择一个时期的壁画,从它的理论知识开始研究,如这个时期的造型和构图、色彩与其他时期有没有什么转变,做纵向比较,同时期的其他艺术作品在处理风格上有没有什么相似之处,即横向比较,以及政治、经济等社会背景起到了什么间接影响等等。还有,矿物质颜料的色彩搭配与大漆的色谱、表现方式是否达到某些共性……通过临摹,笔者会让学生们反复推敲琢磨壁画在质感上的“古”,这种“古”有经历时间的意味,是随着时间的沉淀,慢慢褪去一些“火气”,粗糙的矿物质颜料或墨的颗粒会慢慢渗入墙壁,颜色自然沉淀,颜色墨气显得更加合乎自然的本性,会比当初设色完毕时更沉稳、宁静,这种“古”的质感怎么表现?

2.分析与拆解。采用符号化吸收方式,将东方艺术元素内化于当代漆艺术创作中。

传统壁画最大的特征是雕塑、绘画与空间的整体性,古代的观者在现场观看时是融入到那个空间里的,现代因为科技的发展,影像技术的出现,会将这种整体性打破,成为碎片化,会将壁画的局部放大分析和传播,观者与壁画的关系发生了很大变化。因此,仅仅用漆去临摹传统壁画是不够的,那么可以引导学生在创作构图上运用现代的构成式构图来组合画面,在视觉上更符合现代的观看方式。学生巢佳丽(壁画2014级):“我比较喜欢各种构成的表达方式,前面的课程中我画了很多色彩构成的小稿,老师鼓励我将西方的构成视觉方式与中国传统壁画元素相结合,进行打散、重组和拼贴,我觉得这种办法挺开阔思路的,使我既对传统壁画有了更深的认识,也知道了怎样找对属于自己的创作方向。我下一步打算继续做一个系列,这样能够将自己的想法更加成熟和完善。”

3.转译经典。在漆语言表达上对学生要有要求,漆艺不姓“油”,也不姓“国”,如果仅仅是图式再现,那么意义也不大,关键在于“不可替代性”。学生刘彧(壁画2014级)在漆语言的把握上还是有着自己的认识:“老师一直对我们强调大漆具有浑然天成的意趣,并且在反复罩涂叠加打磨中可以体会到时间的刻度,所以我一直在找寻这种时间的切片,在宋代,米芾认为‘古纸素有一般古香也’,能看出古人传承了追求这种时间渗入感的审美。在壁画墙面的剥落中也体现了一种丰富性和不确定性,漆艺正好具备这种特质……”我很赞同她的想法,大漆的肌理浑然天成、具有可控的偶然性;色泽沉稳,多层堆积后向下打磨断面,达到斑驳厚重的沧桑感,在视觉上与东方对于艺术审美的视觉追求境界达到统一。刘彧同学很好地把握住了这些特质,将北魏时期的一组石窟壁画运用堆漆和磨显的手法,表达出了自己对传统元素的认识。

4.探索与思考。从唐代开始,绘画受道家以及禅宗、阴阳学的哲学思想和推崇黑色的色彩观的影响,将笔墨提到了一个精神高度。自宋以后中国主流绘画已不可避免地转向了抽象的水墨,追求墨法用笔,表象色彩已不是重点,从而出现了“用水墨如兼五彩”的转变。宋、元许多画家在道家“淡泊无为”的思想影响下避居山林、超然物外,在绘画作品里也表现出了这种情绪,使色彩在中国画中逐渐淡化并最终消失。大量的文人主张“墨分五色”,运用墨色之变化,强调神韵;用墨“写胸中逸气”,追求以墨造型,达到舍形而悦影、舍质而趋灵的高度艺术境界。在融合了多民族艺术审美的敦煌壁画中也受到了这种转变的影响,从盛唐以后,敦煌壁画的表现力已出现内敛的气质,逐渐失去了六朝与盛唐时期健康而明媚的气息,西域立体的晕染与装饰和中原磊落简练的线形艺术的完美结合也出现了偏斜—物象表面的色彩关系被削弱。在中原出现了简笔佛像绘画,代表人物为贯休、梁楷等。山西芮城的永乐宫壁画,受宋以后传统绘画内敛气质的影响,整体画面呈现的是大面积石青石绿的冷色调,没有敦煌石窟壁画的那种富丽堂皇的气氛,反而异常肃穆、冷静,比较强调线的表现力。

古人将色彩逐渐淡化,使中国绘画从重色彩向重水墨的转变过程推进,是因为道家的色彩美学思想不追求眼观到的色彩表面,而是将造型和色彩建立在“自然无为”的思想基础上。道家虽视色彩与大自然的现象有关联,但他们更注意的是从大自然的运转之中进行总体观照感性世界,追求自然的整体大势,追求自然在人心中的色彩之“真”。

带着这些辩证的思考,笔者给修完前期课程的学生做了备课示范,分别画了几组创作样板,区别于以往大众对漆画的固有视觉认识—绚丽的色泽和强烈的色彩对比等特点。这次的实验目的是想看看大漆在朴素而内敛的表达上笔者会有哪些收获,会不会在今后的漆画创作中有一些维度上的扩展。

笔者在创作时的个人体验是比较倾向极简、少即是多的审美意识,但在教学上需要循序渐进地引导学生自己去体会、去表达、去提炼传统壁画的视觉元素,让他们学着融合现代视觉表现方式,利用漆的流畅感、层次感、构图上的留白、打磨后的质感,将传统壁画艺术的元素融合到一起,形成一种区别于中国传统壁画却又根植于传统的、用漆语言表达方式创造的语境。

四、结语

通过研究中国传统壁画中的东方元素、哲学思想,可以使我们的创作不停留在简单描摹上,而是深入古人的语境,与其对话,找寻一条转译之路,解决我们当下的艺术问题。漆艺术也是东方的艺术,它本身就自带东方艺术的基因,它是根植于中国传统文化,是中国哲学思想物化的一个产物。不可替代性既是漆学的独特之处,也正是它的价值所在,在当代的艺术语境中用这种既古老又新生的媒介去表达时,除了自身的特点需保持外,也要回望我们璀璨的文化,分析各种思维更替流变的规律,从中汲取养分,这是我们赖以支撑的文化基础。不高谈“跟上世界的脚步”,我们最重要的是将有价值的文化以可持续发展的方式往下传承和发扬,同时也要具备世界性的视野,做好学术研究和梳理工作,在艺术教育中加大这方面的传授内容和实验课程,真正做到亲近传统,保护自己的文化。

(吕晓雯/南京艺术学院美术学院讲师,硕士;边千慧/南京艺术学院设计学院副教授,博士)

责编/刘竟艳

[1] 潘汶汛《唐及唐以前敦煌壁画设色研究及其在现代绘画的影响》,中国美术学院,2010。

[2] 《李伦漆画作品选》,艺术生活, 2015年2期。

[3] 俞剑华《中国古代画论类编》,人民美术出版社, 2014年5月。

本论文为2012年度江苏省社会科学基金项目青年项目《当代艺术设计的中国元素与东方文化想象研究》(批准号12YSC013)的系列研究论文之一。