管窥五十年代初期的新年画创作—以《伟大的友谊》为中心

2016-12-27宋金明

文 宋金明

管窥五十年代初期的新年画创作—以《伟大的友谊》为中心

On Creation of New-Year-Picture in the Early 1950s—A Great Friendship Oriented

文 宋金明

《伟大的友谊》是20世纪50年代初期的一幅新年画,作为全国年画评选的获奖作品,它比较有代表性地反映了当时的创作环境,具有个案研究的价值。本文从图像分析入手,以此画为中心做开放式讨论,试图探讨新中国初期新年画创作在题材选取、政治标准、创作模式等方面的问题。

新年画 题材 政治理解 创作模式

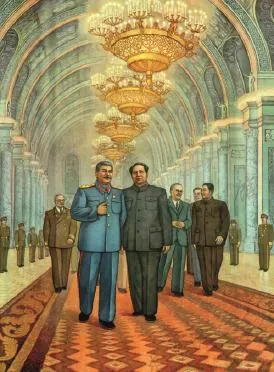

[图1]《伟大的友谊》 李 琦 冯 真 1951年

一

《伟大的友谊》[1](图1)是创作于1951年的一幅新年画作品,表现的是斯大林与毛泽东在克里姆林宫会见的场景,作者为当时中央美术学院的两位青年教师李琦和冯真。

1949年11月27日,《人民日报》发表了由蔡若虹起草、署名文化部部长沈雁冰的《文化部关于开展新年画工作的指示》,在新中国成立后的第一个春节前夕拉开了新年画创作的序幕。从1950年到1952年的三年时间里,新年画工作的开展取得了显著的成绩,创作年画超过一千种,印刷数量更以数千万计。其实早在抗日战争时期,新年画创作就在延安等抗日根据地开展起来。1945年以后,解放区更是广泛发起新年画创作,在满足群众文化需求、宣传政策纲领、对敌文化斗争等方面都取得了显著成效。解放区的新年画主要以木刻为主,结合现实需要,吸收传统年画等民间艺术形式,以农民喜闻乐见的方式起到宣传、斗争的作用。“从某种意义上说,年画这种艺术形式最能体现毛泽东‘文艺为工农兵服务’的思想,因为它要进入千家万户,与广大群众的日常生活发生密切的联系。”[2]因此,新中国成立以后,新年画作为实践党的文艺方针的重要形式立即在全国推广开来。

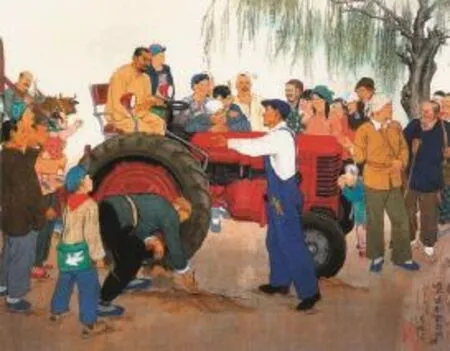

为鼓励新年画创作,文化部分别于1950年和1952年开展了全国年画创作评奖活动,从荣誉和经济上对优秀团体和个人进行奖励,《伟大的友谊》即是1952年举行的“一九五一、五二年度年画创作评奖”中的三等奖作品。两年内全国年画创作总量逾千种,而获奖名额不过四十个,[3]说明这件作品在当时属于优秀之列。整体来看,整幅作品色彩明亮,刻画的人物识别度较高,除了斯大林和毛泽东两个主要人物外,中苏双方的其他代表如周恩来、莫洛托夫等人也能认出。但就技法而言,这幅画并不出众。画中的人物造型基本采用勾线加平涂的方式描绘,这虽是当时新年画创作的普遍手法,但就此画而言,人物形象比较僵硬,衣服刻画更显呆板,裤子基本是在长方形的基础上以一条折线分为两面,处理趋于程式化。如果只是背景的次要人物如此处理还可勉强接受,但连斯大林和毛泽东这两个主要形象都这样刻板,就大大影响了作品的质量。从两位作者的实际能力来看,《伟大的友谊》在技法上也有失水准。在1950年的第一次全国年画评奖中,李琦的《农民参观拖拉机》(图2)和冯真的《我们的老英雄回来了》(图3)分别荣获甲等奖和乙等奖,在更早的1947年,冯真创作的套色木刻年画《娃娃戏》就已经广泛传播。与这几件作品相比,《伟大的友谊》在线条的灵活性、人物的生动性方面都逊色许多。据笔者了解,导致这种结果的原因可能有两个。一方面,可能是因为作者此时尚缺乏描绘领袖人物的经验。对于20岁出头的李琦来说,如何在不失伟人庄重性的同时又能保有作品的艺术性还是一个有待解决的课题,这一问题在他1960年创作的《毛主席走遍全国》(图4)中得到了很好的处理,说明作者在不断进步。另一方面,也可能与李琦当时不适的身体状况有关。[4]

不管出于什么原因,《伟大的友谊》技法上的缺陷是客观存在的,但这件作品最终却能跻身获奖作品之列,说明有其特别之处。那么此画特别在哪里?又是如何被评选委员看重的呢?

二

新年画的获奖标准,文化部并未明文给出,但从其发布的评奖公告中却可领会一些要点。署名文化部部长沈雁冰的《中央文化部关于一九五一、五二年度年画创作的评奖》中指出近两年来的新年画:“在质量方面,一般作品均能与人民生活相结合,与爱国主义的生产建设相结合,与保卫世界和平的现实斗争相结合,在广大人民的文化生活中起有一定的作用。”[5]而在两年前文化部《颁发一九五零年新年画创作奖金》的公告中也有类似的表述:“今年新年画内容普遍地反映了人民解放战争的胜利和中华人民共和国的成立,反映了发展工农业生产和人民民主生活,反映了人民的大团结及人民对于毛主席的热爱,反映了中苏友好互助。这些作品都描绘了新中国的面貌,传达了中国人民的感情,获得了人民的普遍喜爱。”[6]以上两段话其实都表明官方在不断地强调新年画之“新”—最直接地反映在它与现实国情、社会新貌、人民生活的紧密联系上。因此,新年画评选的首要标准即是选取恰当的题材。就新中国成立初期的整体环境而言,国内方面,工农业生产、工农兵生活等方方面面可表现的题材很多;但国际方面,和中国密切相关的主要就两件事—抗美援朝和中苏关系,入画题材也集中于此。新中国成立初期,作为社会主义国家“老大哥”的苏联对于中国在外交方面的现实与象征意义都极为重要。新中国成立仅仅两个月,毛泽东就亲自访苏,一方面为斯大林祝寿,另一方面则要与苏联结成紧密联盟。就结果来看,中苏最终在1950年2月14日签订了《友好同盟互助条约》,可谓是新中国外交方面的第一个重大成就。在50年代初的几年中,宣传中苏友好关系的各类报道层出不穷。以1952年12月号《新华月刊》的《一月报刊参考资料索引》为例,当月涉及中苏关系、苏联历史等主题的报刊文章占据了“政治社会”方面资料的很大比重,可见当时舆论的重视。[7]然而,与文字方面的热烈宣传形成反差的是,表现中苏关系的新年画作品并不丰富。据统计,在1950年的所有新年画中,反映中苏友好及国际团结的一共只占到2%[8]。在当年文化部进行的新年画评奖中,此类题材获奖的只有邓澍的《欢迎苏联朋友》,而在1952年的第二次全国新年画获奖作品中,表现中苏关系的也仅有两件。说明这一题材在当时的绘画创作领域尚属新兴题材,表现的人并不多。《伟大的友谊》以毛泽东赴苏联会见斯大林为表现对象,实质上是抓住了当时中国主要外交事件中的主要人物,作品在选题上是切中要领的。但好的选题只是前提,最终能进入优秀作品之列,说明此画在题材处理上有独到之处。

蔡若虹在1952发表文章《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,总结了两年来新年画创作的成就和不足。他在文中特别赞扬了林岗的《群英会上的赵桂兰》(1950年)、邓澍的《保卫和平》(1951年)、彦涵的《新娘子讲话》(1951年)三件作品,并通过与同类题材作品的比较说明这三张年画“在形象的创造和形象的构成上面”表现出了“可贵的艺术品质”[9]。并且他认为,“形象的创造与形象的构成,是首先服从作者的政治理解的”[10],所以优秀作品的根本是作者要具有深刻的政治理解和浓厚的政治热情。蔡若虹时任中国美协副主席,长期履行美协的实际领导工作,也是新年画工作的主要推动人之一,所以他的言论在很大程度上反映了全国年画评选的标准。

《伟大的友谊》以新中国初期最重大的外交事件为对象,创作于中苏《友好同盟互助条约》签订一周年之际,说明作者对国家政治方针的把握十分到位,事实上其在画面处理上也显示出了较成熟的政治理解。毛泽东访苏仅仅发生在一年之前,且作者并未亲临现场,要同时保证画面的真实性和艺术性并不容易。最终此画没有选取双方签订条约的正式场合,而是构造出两国代表行走于克里姆林宫长廊的非正式会面场景,既摆脱了历史照片的束缚而能有更多个人发挥,也消除了正式场面中的紧张气氛,凸显“友谊”的温情,设定可谓巧妙。虽然会面是非正式的,但双方的重要人物均无缺席:走在队伍最前方的是两国领袖斯大林和毛泽东;位于他们右后方的是莫洛托夫(苏联人民委员会第一副主席)与周恩来(中国政务院总理兼外交部长);位于左后方的是时任苏联外交部长的维辛斯基;在周恩来身后则是时任中国驻苏联大使王稼祥。这样的人物和序列安排,显然经过了精心设计,在政治上是合格的。

值得注意的是,这幅画是新中国成立后较早以斯大林和毛泽东为表现对象的作品,在无意识中也反映了当时斯、毛图像“政治正确”的呈现标准。画中的斯大林和毛泽东虽然同处中心位置,但他们之间的主次关系仍明显存在。斯大林右手抬起,左手背在身后,一只脚略向前迈,呈行进姿势;毛泽东双手下垂,位置较斯大林略微靠后,态度显得十分恭谨。就实际身高而言,毛泽东要高出斯大林不少,但画面通过这种位置的处理,完全掩盖了身高的差异,这二人的关系就好像先生与学生、长辈与晚辈一般,亲密中亦显尊卑。这种关系处理在50年代的美术作品中比较常见,这同当时苏、中两国的国际地位以及斯大林与毛泽东在国际上的个人影响是对应的。同一时期的作品如李宗津的《斯大林、毛泽东引导着我们胜利前进》(1952年)(图5)等都显示出这样的特征。毛泽东对于这样的表现其实深感不满,但鉴于中苏关系的大局一直未对此表示反对。1953年斯大林逝世,50年代中期中苏关系又逐渐交恶,种种现实条件的交织使毛泽东不再忍受心中的不快。他在1958年的一次谈话中直言:“在五十年代初期,中国艺术家画我和斯大林的像,总比斯大林矮一些,盲目屈服于那时苏联的精神压力。”[11]这种图像模式在“文革”期间被彻底打破,此时对毛泽东的个人崇拜达到顶峰,在美术作品的表现中,他已从原来“马恩列斯毛”的序列中脱颖而出,由学生、继承者的身份转变为集大成者、当代顶峰,完全从“辅”的地位上升为“主”。《伟大的友谊》使两国代表一起行走在克里姆林宫,虽然这一场面并不一定真正出现过,甚至连背景都是虚构的,[12]但所有的人物和场景拼接在一起就构成了“艺术的真实”,人物之间的关系处理也在“政治正确”的范围之内,证明作者具备比较深刻的政治理解,“形象的创造和形象的构成”也能够令大众满意。

[图2]《农民参观拖拉机》 李 琦 1949年

[图3]《我们的老英雄回来了》 冯 真 1950年

从主题确定到形象创造、人物关系处理,《伟大的友谊》显示出了画家在发掘题材、组织图像、表现主题方面的能力,这其实是一种直接面对现实的创作能力,是当时不少艺术家不具备的。[13]作者的这种创作能力在很大程度上应得益于在解放区的艺术经验。李琦的父母都是在大革命时期入党的老党员,他九岁时随父母到延安,1941年进入鲁艺的艺术干部训练班,之后又进入华北联合大学美术系学习,是在解放区成长起来的青年艺术工作者。鲁艺本就是共产党在抗日战争和解放战争时期艺术宣传的重要阵地,40年代以后,解放区的艺术工作者又接受了“大鲁艺”的洗礼和《在延安文艺座谈会上的讲话》的理论指导,已经普遍形成了深入生活、联系群众的创作习惯。在长期的实践中,他们对工农兵的欣赏趣味十分了解,也掌握了从现实中提炼、加工素材的方法。因此,解放区以木刻为主的新年画创作在新中国成立之前就已经十分成熟。李琦在解放区浸淫多年,对党的文艺政策、创作方法都有比较深刻的认识和体会。新中国成立初期的新年画创作几乎是解放区文艺方针的延续和扩展,这对经验丰富的李琦来说是毫无障碍的,其《农民参观拖拉机》《伟大的友谊》先后两次在全国新年画评选中获奖就是最直接的证明。这种“先天”的优势使来自解放区的青年们很快在新年画创作中崛起,“江燕、张怀江、洪波、古一舟、林岗、李琦、冯真等”[14]都是其中的佼佼者。此外,原本处于国统区的一批青年也能很快适应党和国家的政策,“侯逸民、邓澍、陈白一、王绪阳、方增先”[15]等人在当时都有不错的作品问世。与之相较,原本处于国统区的一些风格成熟的画家,特别是国画家,在思想转变和笔墨语言转化上都面临着严峻的挑战,此时在全国范围内热议的“中国画改造”课题与此不无关系。

[图4]《毛主席走遍全国》 李 琦 1960年

[图5]《斯大林、毛泽东引导着我们胜利前进》 李宗津1952年

整体而言,《伟大的友谊》虽然在技术上有不少瑕疵,但却在政治把握上达到了蔡若虹所说的“可贵的艺术品质”,而在新中国初期的环境下:“技术上的缺点不能湮没这种品质,作风上的稚拙不能抹煞这种品质。这种艺术品质与作者的政治热情和艺术修养直接相关,它决定了作品的生命,它给予了读者以力量,它是美术工作者努力追求的目标。”[16]这无疑成为了《伟大的友谊》跻身优秀作品之列的决定性因素。这次获奖的作品中,反映中苏友好的还有武德祖的《向苏联老大哥学习》,表现的是苏联专家现场教授中国工人金属高速切削技术。不管评委们出于什么样的考量,这两幅作品都在客观上构成了中苏两国从上到下、从领袖到人民、从政治到工业的亲密交流图景。

三

其实在体现源于“政治理解”的“艺术品质”方面,《伟大的友谊》中一处细节处理更加别出心裁。有心的观者会发现,斯大林的右手放置比较特别—插在上衣的两个纽扣中间。(图6)这一动作十分显眼,细思之下不禁让人产生疑惑:画家何以在作品中表现这样一个动作?在这个重要的外交场合,斯大林会做出这种看似不合礼仪的举动吗?

通过一些斯大林图像的搜集工作,笔者发现《伟大的友谊》并非唯一一件表现斯大林插手动作的美术作品。在苏联艺术家阿·吉利洛夫创作的《我们伟大胜利的旗帜—斯大林和毛泽东》(1951年)(图7)、张松鹤创作的雕塑《斯大林与毛主席立像》(1958年)(图8)等作品中,斯大林都是右手插在上衣之中,而且这一动作在苏联的斯大林雕塑中广泛流行。进一步查阅历史照片和影像资料,笔者发现斯大林在各种正式或非正式的场合常会不经意地做出这一举动,可见这是他具有个人特点的习惯性动作。从搜集到的图像来看,这个插手动作在苏联的作品中出现频率较高,而在中国艺术家的作品里则很少见,说明斯大林的这个习惯并不为中国人民熟知。但《伟大的友谊》能够如此表现,并最终在评选中获奖,说明当时起码有一部分人是了解斯大林这一习惯的。且不管画家是如何知道这一信息的,[17]不可否认的是这个动作的表现成为了此画的亮点。通过斯大林习惯动作的表现,减少了领袖高高在上的神圣形象,而增强其亲和力,使作品更接地气。这个“亮点”从某种意义上说是一种巧妙的设计或创意,说明艺术家在研究对象上做了功课,没有停留在概念化表现的层面,这种品质在当时是被大力提倡的。

[图6]《伟大的友谊》局部 李 琦 冯 真

[图7]《我们伟大胜利的旗帜—斯大林和毛泽东》(苏联)阿·吉利洛夫 1951年

[图8]《斯大林与毛主席立像》 张松鹤 1958年

蔡若虹早在1950年就指出,新年画创作中普遍存在内容重复的问题:“比如‘慰劳军属’,我们的年画上,就老是敲锣打鼓,送这送那。比如‘学习文化’,我们的年画上就老是读报听报,全家学习。比如‘生产发家’,我们的年画上又老是一个农民家庭和一堆农产物……”[18]虽然这一问题发现较早,但并未得到消除,反而逐渐形成一种流弊。1951年,他又批评:“新年画内容与现实生活内容的结合不够,……因而作品内容就往往流于空泛、贫弱和公式化,缺乏思想内容……”[19]次年,他更将此弊病总结为“伟大的题目加上概念化的形象”[20]。至于造成创作概念化的原因,蔡若虹将其归结为美术工作者的观念错误:“认为年画不过是农民过年的装饰品,只要画得火红热闹就够了。只要从这一观念出发,就可以得出‘画年画不必体验生活’的结论,就可以把年画创作当成一种‘完成普及工作的临时任务’,就可以把年画创作当作年年如此的‘风俗画’来完成,就可以把年画创作停顿在无思想内容的现象临摹上面。”[21]观念认识的偏差使很多新年画创作者不去深入生活,最终导致创作概念化。但若从艺术家的角度来考虑,这一问题又并非这么简单,他们即使体验生活,却也毕竟不是农民、工人,对于农业、工业的了解基本停留在日常所见,看到的都一样,却要创造出不一样的作品,着实不易。针对这一问题,蔡若虹的建议是改善和加强组织领导。他认为当时普遍流行的“动员创作、拟写创作提纲和审定画稿”[22]的组织方式存在问题,一方面,拟定的提纲缺乏具体内容,容易造成公式化的创作;另一方面,审定工作又不能在创作过程中发生作用,无法对提高作品质量产生影响。1952年他更加明确地指出此前的组织方式已经落后,应提倡新的组织方式:“从客观实际的需要出发,从生活具体情况出发,肯定创作中必须表现的思想内容,组织美术工作者进行讨论和学习,制定初步的创作计划,帮助美术工作者到生活中去,使创作计划与实际情况相吻合,然后确定创作的具体内容,并在初稿完成后进行集体讨论、研究和指导,改正内容和形象的缺点,帮助作品的顺利完成。”[23]为了说明新组织方式的有效性,蔡文中特别介绍了贵州省的创作经验。1952年举行的第二次全国新年画评奖中,文化部为贵州省的二十四幅新年画颁发了集体奖,以表彰其在新年画创作中的领导成绩。新的组织方式比之前的步骤要更为严格,几乎干预到了创作的每一个环节,对于创作而言并不见得是好事。首先,这种组织方式步骤过多,无论对于领导者还是创作者来说,很难把每一步都做到位,最终可能流于形式化;其次,这一组织方式更加强调作品“思想内容”的重要性,实质上是进一步加强了政治介入艺术的深度,对于艺术创作本身而言是一种限制;其三,所谓的“指导工作”深入到艺术创作的每各环节,会逐渐形成一套固定的审查标准,反而会限制艺术家的个性发挥,最终导致作品更加公式化。

其实组织领导的创作方式在解放区时就已经被采用,冯真在介绍《娃娃戏》的创作经过时就详细说明了领导同志、“教员”、“互助小组”在其创作中的作用,特别是“互助小组”,已经具有比较明显的“强制性”帮助倾向。组织介入式的创作具有群策群力的特点,人多力量大,想法也多,这在一定程度上的确能对艺术家产生帮助,特别是主题表现上不会犯“原则性”的错误。但艺术终归是个人创造的产物,集体讨论的结果往往会抹杀个人创造,久而久之,作品缺乏特点在所难免。加强创作过程中的组织领导,原本是为了克服作品的概念化倾向,提高作品的质量,然其结果却必然导致创作公式的形成。不当的“方式”终究会演变为刻板的“模式”,最终只能走向“文革”中“红光亮”、“三突出”的极端。

从新中国建国伊始至“文革”结束,新年画运动轰轰烈烈地持续了近三十年,可谓新中国美术的一方诸侯。50年代提倡新年画创作之初,就有各种标准随之而来。选取恰当的题材是前提,深入的政治理解是核心,与艺术本体直接相关的技术、风格则退居其次。与此同时,新年画创作中不断加强组织领导的模式,始于提高作品质量的本意,却最终只能进一步束缚艺术家个人才能的发挥,导致公式化创作愈加严重。《伟大的友谊》在今天看来虽非美术史名作,但将其放在新中国初期的历史语境中做开放式讨论,它所勾连出的时代环境、政治标准、创作模式等问题较作品本身更具价值。

(宋金明/中央美术学院硕士研究生)

组稿/赵小来 责编/赵小来

注 释

[1] 作品原名《伟大的会见》,在后来的发表中更名《伟大的友谊》。

[2] 邹跃进《新中国美史:1949—2000》,长沙:湖南美术出版社,2002年,第18页。

[3] 此次评奖,集体奖一名(颁发给贵州省的二十四幅年画),一等奖两名,二等奖四名,三等奖三十三名,共计四十名。

[4] 笔者曾就这件作品的创作对冯真先生做过一次简短的电话采访,从中了解到:她最初想要表现的是“农忙托儿所”这一新生事物,创作《伟大的友谊》本是李琦先生的计划,他认为中苏关系在当时是非常重要的大事,有必要在作品中表现。但由于李琦当时身体不好,一个人画这件作品力所不及,故而请冯先生共同完成。创作过程中二人有分工,李琦主要负责人物描绘,冯真则负责背景处理。

[5] 沈雁冰《中央文化部关于一九五一、五二年度年画创作的评奖》,载《新华月报》,1952年12月号,第226页。

[6]《中央人民政府文化部颁发一九五零年新年画创作奖金》,载《美术》,1950年第3期,第6页。

[7]《一月报刊参考资料索引》,载《新华月报》,1952年12月号,第235-236页。

[8] 邹跃进《新中国美史:1949—2000》,长沙:湖南美术出版社,2002年,第34页。另有文化部在《中央人民政府文化部颁发一九五零年新年画创作奖金》中的不完全统计,1950年新年画印制量为412种。也就是说当年反映中苏关系的新年画大概不超过10种。

[9] 蔡若虹《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第45页。

[10] 同上,第47页。

[11] 原载莫里斯·迈斯纳《毛泽东与马克思主义、乌托邦主义》,转引自杨昊成《毛泽东图像研究》,博士论文,南京师范大学美术学系,2005年,第59页。

[12] 画面场景虽然设定在克里姆林宫,但却并非宫中实景。冯真先生在采访中提到,背景其实是虚构的。

[13] 新中国成立之前,国统区的美术教学很少有直接面对现实的创作训练。以徐悲鸿在中央大学的教学模式为例,其学生冯法祀曾将其概括为“二期论”,即先打好写实基础,再进行创作。但这里的创作训练不是直接深入生活、面对现实,而是在“构图课”上以《秦琼卖马》、《牛郎织女》等为题进行命题作画,与新中国成立以后“艺术为工农兵服务”的现实主义创作标准还有很大不同。

[14] 李铸晋、万青力《中国现代绘画史·第3卷》,杭州:浙江大学出版社,2012年,第8页。

[15] 同上,第8页。

[16] 蔡若虹《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第45页。

[17] 在对冯真先生的采访中,笔者曾询问作者是如何得知这一动作的,冯先生记不太清楚了,印象中是通过当时的苏联电影看到的。经笔者查找,发现拍摄于1949年的苏联电影《斯大林格勒战役》中有斯大林右手插在上衣中的镜头。

[18] 蔡若虹《关于新年画的创作内容》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第10-11页。

[19] 蔡若虹《论新年画创作中几个主要的问题》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第31页。

[20] 蔡若虹《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第47页。

[21] 蔡若虹《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第51页。

[22] 蔡若虹《论新年画创作中几个主要的问题》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第34页。

[23] 蔡若虹《从年画评奖看两年来年画工作的成就》,载《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年,第41页。

1. 蔡若虹《蔡若虹美术论集》,成都:四川美术出版社,1987年。

2. 邹跃进《新中国美史:1949—2000》,长沙:湖南美术出版社,2002年。

3. 李铸晋、万青力《中国现代绘画史·第3卷》,杭州:浙江大学出版社,2012年。

4. 周爱民《延安木刻艺术研究》,石家庄:河北教育出版社,2009年。

5.《文化部关于开展新年画工作的指示》,载《人民日报》,1949年11月27日。

6. 沈雁冰《关于一九五一、五二年度的年画创作评奖》,载《新华月报》,1952年12月号。

7.《一月报刊参考资料索引》,载《新华月报》,1952年12月号。

8.《中央人民政府文化部颁发一九五零年新年画创作奖金》,载《美术》,1950年第3期。

9. 冯真《我怎样创作<娃娃戏>》,载《人民美术》,1950年第2期。

10. 杨昊成《毛泽东图像研究》,博士论文,南京师范大学美术学系,2005年。

11. 谭天《毛泽东思想美术—一种美术潮流的社会学命名》,载《艺术·生活》,2008年第2期。