解读“写意”

2016-12-27马振声

文 马振声

解读“写意”

An Interpretation of Freehand Brushwork in Traditional Chinese Painting

文 马振声

[编者按]

细数过往,中国画界许多丹青伉俪辕马并辔,驰骋画坛,传为佳话。古有赵孟頫与管道升;近有刘凌沧与郭慕熙、吴作人与萧淑芳、谢稚柳与陈佩秋、卢沉与周思聪等等并蒂画史之美谈,令众人艳羡。当今中国画坛中,伉俪画家更是不胜枚举,成就斐然者也不乏其诸;这其中,马振声、朱理存丹青伉俪应是诸多活跃于当今中国画坛伉俪中的佼佼者。

1955年至1964年,马振声、朱理存在中央美术学院从附中到本科毕业同窗九年,师从叶浅予、蒋兆和、李可染等前辈大师;几十年的艺术实践中她们相濡以沫、志同道合、激励并进;取得了令人瞩目的艺术成就。

马振声、朱理存夫妇虽同攻中国画人物,但却有着各自鲜明的艺术个性。

马振声先生的艺术深刻根植于东方文化之土壤,融会古今、贯通中外;其作品创作努力挖掘把握人性情感的本质特征,以新的视角将西方现代艺术造型元素及理解巧妙融入到自己的创作题材内容之中;将笔墨气韵表现与准确塑造所表现对象的思想情感的深刻性有机结合。其画面中的人物形象塑造准确生动、情怀表达深刻,意境表现深邃且赋有诗性及时代特征。可谓是“意匠如神变化生,笔端有力任纵横”。

朱理存先生乃当今中国画坛女性画家之翘楚!虽生长于江南,毕业后却效力于四川美协。但恰恰就是这片天府之沃土,让她从中生根、开花、结果,力作跌出。早在1973年就以其妙思之作《叔叔喝水》享誉画坛。她工笔重彩、写意、没骨兼善;笔线秀中崇劲、柔中崇刚;色调或谐或丽中赋色彩构成之趣;内美妙意溢于画外。可谓是“笔墨雄强赛须眉,色彩浓烈浸柔情”。

本期“人物特写”也以浓重的笔墨介绍马振声、朱理存二位先生的中国画人物创作,尽管囿于版面,刊载作品有限,仍不妨读者从中充分感受画家作品的艺术魅力;仍能使读者从中窥见到中国传统水墨丹青艺术的博大!同时,我们通过品读他们的艺术作品,也似乎从中感知到了丹青伉俪艺术家的艺术生活和生活艺术……

当前,写意画风靡中国画画坛,良莠不齐,真假难辨。至于何为“写意”,更是思想混乱、概念不清,可谓仁者智者各执一端。有的把水墨等同于“写意”,有的把“写意”对应于“工笔”,更有把涂鸦视为笔墨,把“不似”当做传神。写意之真谛,不是用语言容易说清的。仅以本人的学习、实践的粗浅体会,梳理成文,试作解读。

唐代张彦远在《历代名画记·论顾陆张吴用笔》中说:“吴生何以不用界笔直尺,而能弯弧挺刃,植柱构梁,对曰,守其神,专其一,合造化之功,假吴生之笔。向所谓意存笔先,画尽意在也。”[1]我以为这段文字是对中国画“写意”二字较为确切的注脚。

中国书画的“写”,既是一种“书写”的行为动作,更是一种心理状态。正如张彦远所说:“意不在于画,故得于画矣。不滞于手,不凝于心,不知然而然。”[2]宋米友仁说:“泊然无著染,每静室僧趺,忘怀万虑,与碧虚辽阔同其流荡。”[3]清石涛说:“求之不易。则举笔时,亦不易也。故有真精神出现于世。空山无人。左右都散。独坐无事。弄笔为亦快。”[4]这均是艺术家在创作过程中的一种超然物外的精神状态。“夫欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于玄妙”[5]。这是唐太宗李世民依靠修身养性调整心理状态,以达到“思与神会,同乎自然,不知所以然而然矣”[6]的境界。以癫狂著称的唐代书法家怀素,则是借酒畅怀,以排解自我心理的障碍和外界事物的干扰,“狂来轻世界,醉里得真如”[7],以达到“醉来信手两三行,醒后却书书不得”的超常发挥的神奇效果。据说吴道子也饮酒,他作画时能够“弯弧挺刃,植柱构梁,不假界笔直尺。虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”,“数仞之画,或自背起,或从足先。巨壮诡怪,肤脉连结”[8]。这是何等的恣意纵情,出神入化,挥洒自如,淋漓痛快!吴道子“守其神,专其一”,达到了天人合一、心手双畅的无我之境。神假天造,这是虚灵玄妙的神明之力所为!

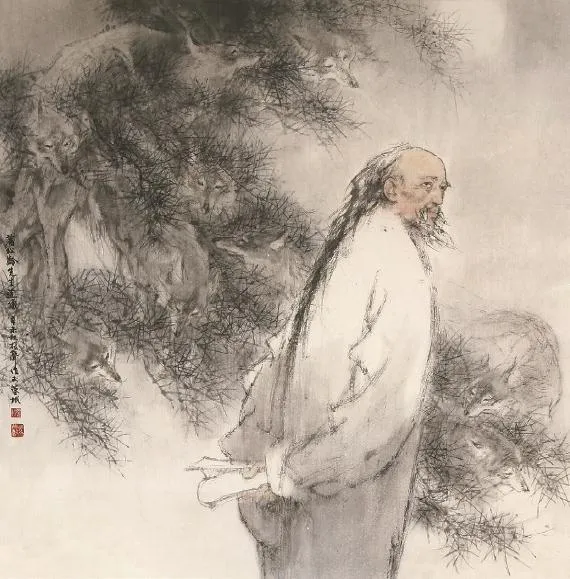

《聊斋》 马振声 100cm×100cm 1991年

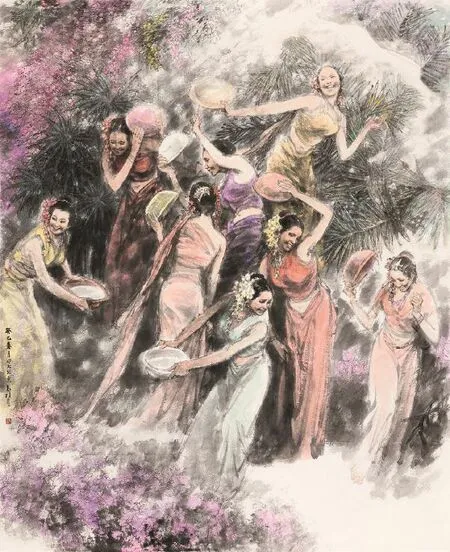

《欢腾的塔什库尔干》 马振声 2002年

“神”,是宇宙之主宰,人的灵魂。守其神、专其一,岂独画也?凡事之臻妙者,必聚精会神;如庖丁之发硎,郢匠之运斤。若神不守舍,必然是“效颦者徒劳捧心,代斫者必伤其手”,“意旨乱也。外物役焉”[9]。孔子曰:“吾道一以贯之。”此“道”,大小无边际,深远无尽头,“玄之又玄,众妙之门”。“神之灵”和“道之妙”互为契合,是为“心源”。或许我们用语言难以表述这玄奥的内容,但是这种“物冥玄化”的境界是真实存在的。每一个艺术家在自己的创作实践中,都曾有过这种玄妙的体悟,并在自己心灵深处追求着、期待着。这种发自“心源”的自然神秘之力,才是真正属于“艺术”的至关重要的那一部分。正如意大利美学家克罗齐所说:“它不得不肯定有一种特殊的心灵活动做产生它自己的来源。这在古代叫做‘心里的或超级的想象’,在近代较常用的名称是‘直觉的理智’或‘理智的直觉’。”[10]法国雕塑家罗丹说:“如果宗教不存在的话,我要创造一种宗教。真正的艺术家,总之,是人类之中最信仰宗教的。”[11]他将这种神秘美妙的自然之力解释为宗教信仰。这种朴素而无穷无尽的大自然的创造力,见用于神,藏用于人,需“尊而守之,强而用之。无间于外,无息于内”[12]。不由人左右,只有在“忘我之境”,才可如天之造、地之造成般地出现于墨迹笔端。《菩提心论》有云:“妄若息时,心源空寂。万得斯具,妙用无穷。”[13]这种“神人假手”,有如神助的“不知其然而然”的神来之笔,恰恰是自古至今那么多天才艺术家所痴迷而向往的“写意”之魅力所在。

《牧驼人家昆仑山下》 马振声 34cm×138cm 2013年

在内得于心源之神,在外合于造化之功。凝神遐想,妙悟自然,是谓“山川与予神遇”,所以“望秋云。神飞扬。临春风。思浩荡”[14]。郑板桥题画有云:“江馆清秋,晨起看竹。烟光日影露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。”[15]这种触景生情、勃然心动所产生的欲画之意,同时在心里已经形成了既蒙眬又具体,被精神改造过的“造化之功”—意象。用克罗齐的话说:心灵主动地将形式赋予原来杂乱无章的感受或情感之上,从而形成意象。艺术是心灵活动的表现,是在人们内心完成的。如郑板桥所云:“其实胸中之竹,已不是眼中之竹也。”意象,可谓“守其神,专其一”,合造化之功的结果。

《吉祥雨》 马振声 200.4cm×246.4cm 2013年

《牧笛》 马振声 138cm×68cm 2011年

《月印平沙夏有霜》 马振声 138cm×68cm 2007年

“守其神。专其一,是真画也。”张彦远又云:“死画满壁。曷如污墁。真画一划,见其生气。”[16]真画者,在于守神专一有真精神出现;而一划者,在于意明笔透,以形传神,神完气足,充满生机。“气韵雄壮,几不容于缣素。笔迹磊落,遂恣意于墙壁。”此吴生之笔是也。形因气而生,笔由骨而成,“气韵生动”,“骨法用笔”,据此二法可落笔而成形。“夫象物必在于形似。形似须全其骨气。骨气形似皆本于立意而归乎用笔”[17],所以,“以气韵求其画,则形似在其间也”[18]。故张彦远云:“是知书画之艺。皆需意气而成。”[19]可知气韵在“写意”中的用笔造型之重要意义,这是中国画“写意”独特的造型观念与造型方法。郑板桥所云:“磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹也。”[20]此时的胸中之意已变成笔下之趣,此乃“吴生用笔”之所为。

吴道子的生花妙笔并不是凭空而来的,张彦远说“当有口诀,人莫得知”,我以为在他成功的背后不知付出了多少的艰辛和努力!至少有两点:其一是“格法”。清唐岱《绘事发微》写道:“气韵与格法相合,格法熟则气韵全。古人作画岂易哉!”[21]所谓“格法熟,则气韵全”,熟悉事物的规律和法则,才能做到得心应手,“率志委和。理融情畅”,不为物使,不为形役。“致知格物”或通过师徒口传身授,或传移摹写以继承前人的经验,更重要的是通过在现实生活中的写生,学习研究造化之“理”“法”。是知“气韵全”必“格法熟”,格法是“以气韵求其画”的前提和现实基础。其二是“用笔的功力和修养”。关于用笔,宋郭思“论用笔得失”,“凡气韵本乎游心。神采生于用笔。用笔之难断可识矣。”[22]毛笔是根据传神写意的审美理想创造的中国特有的书写工具。书,乃玄妙之技,“惟笔软则奇怪生矣”[23]。中锋用笔,万毫齐力,体现大中至正的理念。势出八面,气象万千,用笔以应造妙玄微之变,“所以意存笔先,笔周意内,画尽意在,像应神全”[24]。石涛说:“在于墨海中立定精神,笔锋下决出生活。”[25]在笔墨中能尽其灵,又足其神,既要靠天资蒙养,更要有功夫、生活。“守其神,专其一”,神之谓也;“合造化之功”,意之谓也;“假吴生之笔”,笔之谓也。“神”“意”“笔”,此三言为“写意”之法则。“向所谓意存笔先,画尽意在也”,此二语为“写意”之目的。总之,“写意”之道,无外乎张彦远所云这三言两语而已。深谙于此,“写意”之理明而法尽也。

责编/赵小来

注 释

[1] 张彦远“论画”选自沈子丞编《历代论画名著汇编》,北京:文物出版社,1982年6月第一版,第39页。

[2] 同[1],第40页。

[3] 选自《清河书画舫》第十卷,《中国书画全书》第四册,上海书画出版社,2000版,第325页。

[4]“石涛论画”选自俞剑华编著《中国画论类编》,北京:中国古典艺术出版社,1957年12月第一版,第165页。

[5] 李世民“笔法诀”,选自《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年10月第一版,第117页。

[6] 李世民“指意”,选自《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年10月第一版,第121页。

[7] 选自《怀素自序帖真迹》,北京:文物出版社,1974年5月第一版。

[8] 同[1],第39页。

[9] 同[8],第40页。

[10] 克罗齐选自《美学原理》,外国文学出版社,1983年11月第一版,第75页。

[11] 罗丹口述,选自沈琪译《罗丹艺术论》“葛赛尔记”,北京:人民美术出版社,1978年5月第一版,第97页。

[12] 选自《禅学与中国画论》,太原:北岳文艺出版社,2002年4月第一版,第56页。

[13] 同[12]。

[14] 王微“叙画”,选自沈子丞编《历代论画名著汇编》,北京:文物出版社,1982年6月第一版,第16页。

[15] 选自《郑板桥全集·板桥题画》,北京:中国书店,1985年6月第一版,第2页。

[16] 同[1],第40页。

[17] 同[1],第36页。

[18] 同[17]。

[19] 同[1],第35页。

[20] 同[15]。

[21] 同[1],第419页。

[22] 同[1],第84页。

[23] 选自《历代书法论文选》蔡邕“九势”,上海书画出版社,1979年出版,第6页。

[24] 同[1],第85页。

[25] 选自沈子丞编《历代论画名著汇编》“道济·苦瓜和尚画语录”,北京:文物出版社,1982年6月第一版,368页。

《诗人杜甫》 马振声 180cm×96cm 2007年 中央文史馆藏