“司命者”何为?—由邓拓捐赠古代绘画修复项目展开的思考

2016-12-27文邓锋

文 邓 锋

“司命者”何为?—由邓拓捐赠古代绘画修复项目展开的思考

A Reflection from Program of Restoring Ancient Chinese Paintings Donated by Deng Tuo

文 邓 锋

“上士才人,竭精灵于书画,仅赖楮素以传。而楮质素丝之力有限,其经传接非人,以至兵火丧乱,霉烂蠹蚀,豪夺计赚,种种恶劫,百不传一。于百一之中,装潢非人,随手损弃,良可痛惋。故装潢优劣,实名迹存亡系焉。窃谓装潢者,书画之司命也。”

明人周嘉胄《装潢志》一文将书画视为有灵之物,并将装裱与修复者称为书画之“司命”。所谓“司命”,即生命之主宰。有什么比“生命”和生命的保爱还重要的呢?可以说,这种对于生命意识的爱护和对于“司命者”的尊重,至今发人深省。

就笔者而言,虽然学习并从事古代书画鉴定与修复研究近十年,但远远不能被称为“司命者”。幸运的是,所在单位中国美术馆庋藏邓拓捐赠古代绘画144件套,自2009年上半年开始,以专项方式开始进行全面整修,包括基本信息整理、作品保存现状调查、作品修复、展览及出版等,至2012年5月告一段落,笔者有幸全程参与,并邀请国内著名修复专家冯鹏生、徐建华、黄小明、吕成英四位先生主持“司命”之职。在此项目中,一方面为这些先生视“书画之命,我之命也”的历史责任感所触动,同时也深感“司命者”工作之艰辛,作为之局限。当然,“俾古迹一新,功同再造”,古代书画的生命得以重生或延承,则是对“司命者”最大的褒奖。为此,特撰文以记,以《装潢志》作为文献线索,结合此次修复项目,对书画生命的“再生”过程进行记述,并力求在与现代医学系统的比照中作更为现代的阐发。

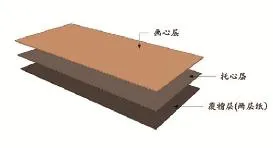

[图1] 书画作品结构示意(上图:作品侧面结构示意图;下图:作品正面结构及各部位名称〈以两色绫裱立轴为例〉)

古代书画:生命的有机体

“生命”的无助

每一件书画作品,都是一个自足而圆满的生命体。尤其是流传至今的古代书画精品,其文化精神内涵使其具有了超越时空的恒久生命,然而,其肌体意义上的生命力却显得如此脆弱。

如果我们把一件古代书画作品所承载的文化、历史、艺术等信息看作人的内在精神涵养,纸素、绫绢及裱饰作为外在肌体(图1),那么,这件作品从其诞生之始,便显得如此被动与无助:在古代的公私收藏中,书画作品几乎都面临改装、重题、修补等,其生命永远处于流变之中。《绍兴御府书画式》记“凡经前辈品题者,尽皆拆去,故今御府所藏,多无题识,其原委、授受、岁月、考订,邈不可求”,而清乾隆年间的整修最为庞大,几乎所有的宫藏书画都钤盖乾隆玉玺、题上御书诗词,并换上乾隆朝的“新装”。在私人收藏家那里,根据自己对于作品的理解添加一段题跋或去掉某些钤印、题跋,也是随意之事。时至今日,我们几乎难以窥见一件宋代“宣和裱”的真实面目,每件作品都或多或少地缺失或添加了其他的东西。如果我们把这种历史的增添与删改看成是书画内在生命的沉积与丰富,那么伴随而来的则是外在肌体的重重磨砺,甚至是摧毁,不知有多少作品湮灭于这种历史的变迁之中。

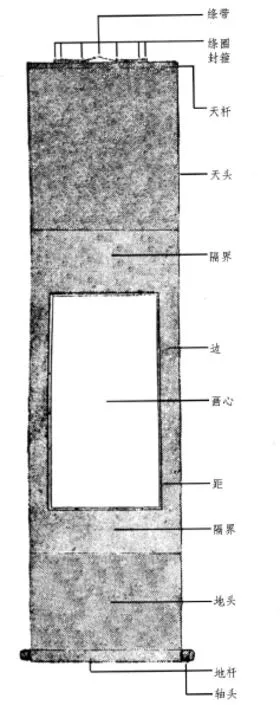

[图2] 传世古代书画的状况举例(左图:补痕累累;中图:原钤印不知出于何种原因,被刮涂;右图:原题字及钤印被挖掉)

检阅现今仍存的古代书画作品:由于历次改装,作品题跋、钤印有所增减,前期的骑缝印大多残缺不全,有的出于完整考虑,补上半印,有的甚至刮掉画心的鉴藏印;对于残缺部分,有的补纸全画,有的留白空缺,有的甚至多次修补添笔,真实面貌无从寻觅,有的出于作伪目的,真假混糅,种种情况不甚枚举(图2)。对于大多数作品,我们只能通过文献的勾稽及现存的状貌,遥想它在历史长河中可能出现的各种状况。

面对这些垂垂老矣的古代书画,历朝历代均有有识之士奔走疾呼,躬身亲为,唐代张彦远“鉴玩装理,昼夜精勤,每获一卷、遇一幅,必孜孜葺缀”,甚至叹曰“若复不为无益之事,则安能悦有涯之生”,将书画之命运与人生之乐趣紧密相连。随着古代书画的稀少和保护意识的自觉,明代周嘉胄进一步将书画装裱、修复者喻为“司命”,其工作“如病笃延医”,“医善,则随手而起;医不善,则随剂而毙”。与医生相比,书画“司命者”的功绩可谓有过之而无不及,因为书画肌体生命的延承关乎民族文化精神的兴亡。

“司命者”的境地

“司命者”的工作如此重要,然而,面对保存至今、成为公共文化遗产概念的古代书画作品,其修复工作却有着许多困境与尴尬:

一、我们必须很客观地看到,所谓“起死回生”或“妙手回春”、“复还旧观”或“天衣无缝”等等,都仅仅是一种对于圆满的生命理想的渴望,在实际的修复工作中,经常碰到的是“两难”或“知其不可为而为之”的境况,大到“真实的历史与艺术的审美之间如何协调?作品的原状究竟是什么?向历史的‘复原’与留给未来的可能性之间怎样平衡?”,小到“明知用稠糊不利于舒卷保存,但若不用却难以粘黏,可能导致更大的隐患”等等,可以说,处处都需权衡与思量,难怪修复界的老先生常说此工作“如履薄冰”“如临深渊”,想必医学界的老前辈也应常有这样的慨叹。面对这样的困境,修复学界也曾提出“不可改变文物的原状”“现状修复”“最小干预”等理论原则,甚至引入西方修复理论“可逆性、可识别性和可兼容性”三原则,毫无疑问,这些理论性原则非常正确,但面对具体实践时,实际的修复结果却常常是不尽人意,理论与实践之间似乎总有“缘木求鱼”的间隙,毕竟,修复面对的是一个个独特而鲜活的生命。

二、人们常说,生命是一种延承。古代书画生命的延续需要一代又一代的“司命者”。然而,今天的古代书画修复人才出现了明显而又严重的年龄断层,承传不力,国内各大博物馆均存在这样的问题:一方面,老先生退休,后继者难以接续;另一方面,从业者畏于艰辛,愈渐减少。究其原因,既有该技艺长期被视为低下手艺的深层文化原因,也有特定历史造成的传承断层和现代市场经济的冲击,更有培养方式的弊端等等。面对成千上万残损的古代书画,我们不仅仅需要挽救其生命,更急需培养能够“司命”的装裱与修复者。

“体检”与“对症下药”

“体检”的重要性

现在的单位,一般都会每年定期为员工做一次体检,由外及内地全身检查,检查之后或放心,或有所注意,或进行医治,起到对可能出现的身体病症防微杜渐的作用。对于古代书画的修理而言,“体检”成为对症下药或手术操作之前的必须手段,对于当今具有“共同文化遗产”概念的国家收藏品而言,“体检”的手段、方式也更加丰富而全面,因为检查的目的与结果直接关系到作品生命痕迹的去留、生命延承的可能,以及公众对于作品文化精神的认知等复杂情况。

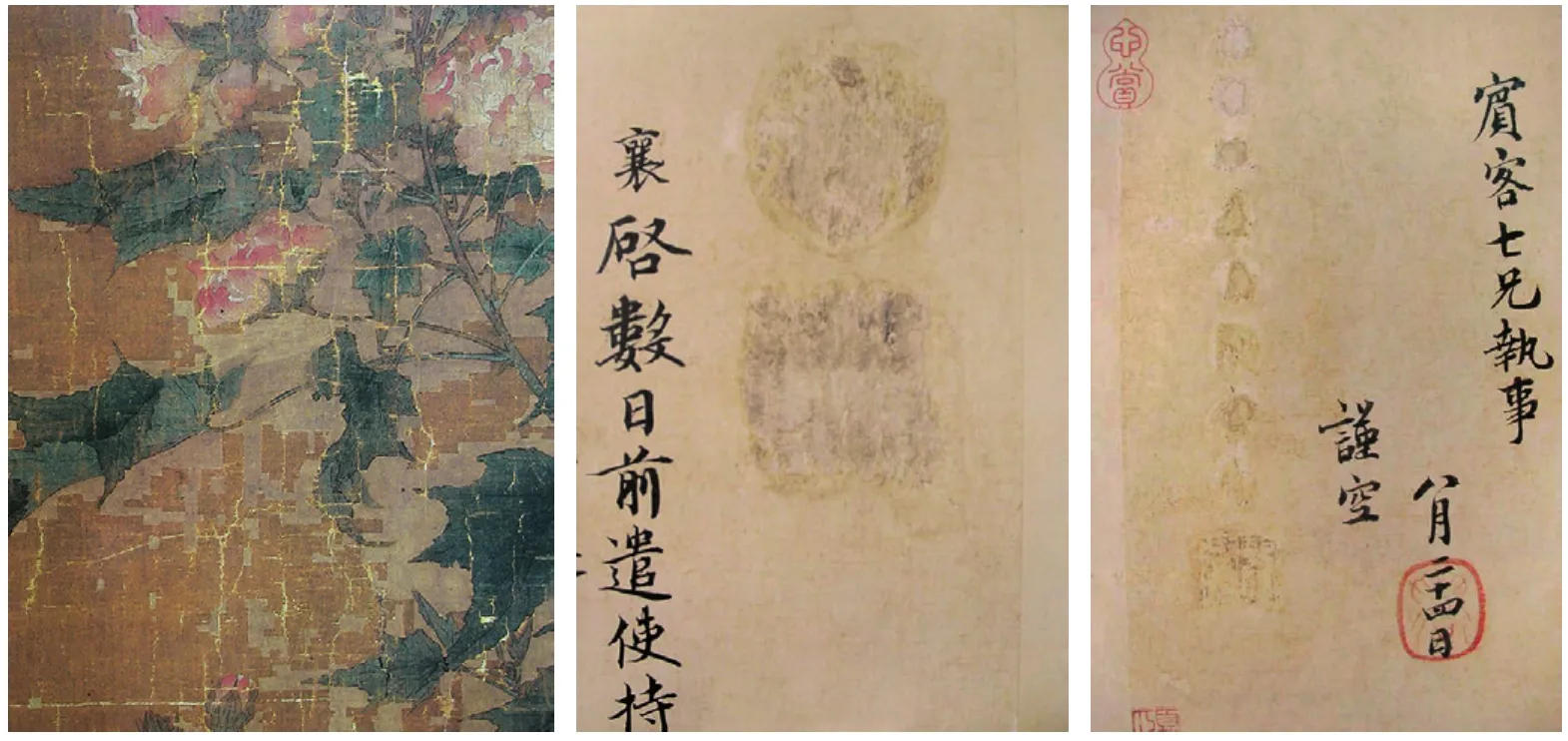

《装潢志》将其视为“审视气色”,“书画付装,先须审视气色,如色黯气沉,或烟蒸尘积,须淋令净。然淋伤水亦妨神彩,如稍明净,仍之为妙”。虽然只是言及目测画面精神气质的状态,却大有中医“望、闻、问、切”的意味,对于有经验的装裱师傅而言,无论是画面明显地残损,还是潜藏的危害,上手即知问题所在。当然,随着现代科技设备与手段的介入,古代书画的“体检”具有了更强的可视性和数据化,比如显微镜、红外线、紫外线、X射线扫描设备等等。(图3)

[图3] 现代科技设备运用于作品“体检”(上图:电脑管理并分析作品的色度;中图:利用紫外线透析作品的内在结构与原修复痕迹;下左:显微镜下的绢素结构;下右:显微镜下的全补痕迹)

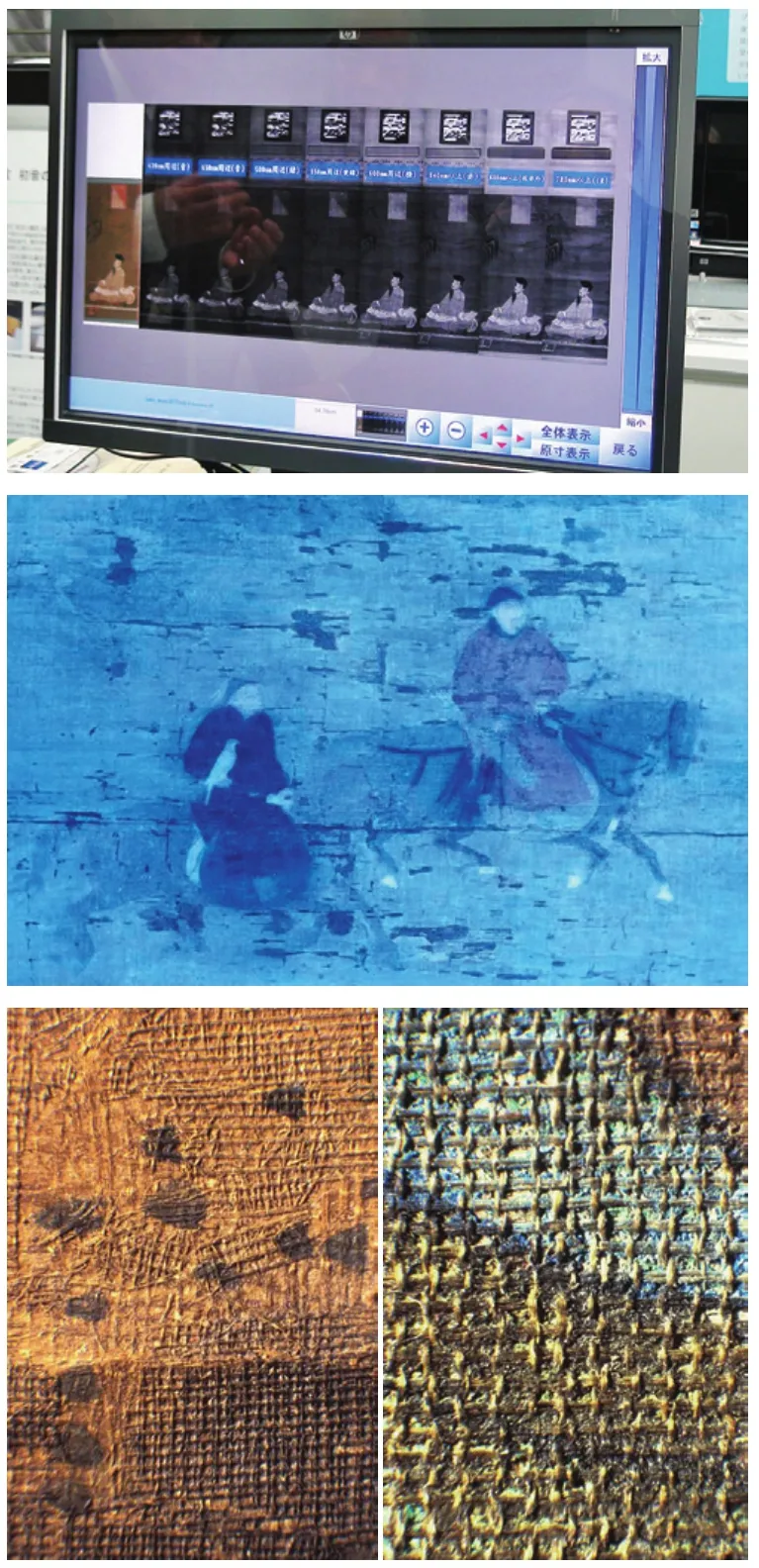

[图4] 中国美术馆藏邓拓捐赠古代绘画调研情况(左图:邓拓捐赠中国古代绘画保存状况全面普查展示;右图:全面普查展示一角——手卷)

不论采用怎样的检测方式,其目的均是对作品的保存现状进行全方位了解,以期明确修复的性质,制定合理的修复方案,预估修复的结果和可能出现状况。

由外及内:症状举要

古代书画创作完毕之后,一般都需进行装裱成或卷、或轴、或册,正如前述,装裱在加固与美化书画本体的同时,也与之成为不可分割的统一生命体。因而,我们的体检不仅仅是书画本体,还必须包括装裱与配饰(流传至今的古书画大多带有原装,且装裱形制的很多部位也承载着大量信息)。(图4)

邓拓所捐此批作品不仅数量多,而且年代跨度大(宋元明清兼具)、形制多样(手卷、立轴、册页均有)、装裱材料及形式复杂、保存现状各不相同。在初次的全面普查时,我们以是否具备基本的展示状态(正常展挂)作为检测标准,发现仅有20余件作品具备这一要求,作品从裱式的各个细节到画心的完整无损以及平整度上都符合展示状态。其他120余件作品,有60余件可谓是“皮外伤”,主要为裱式配件的残缺:比如绦绳松动或断开、天地头开裂等,不易悬挂;扎带磨损或破烂,不易捆缚;另如轴头松动或缺失、裱边撕裂或污脏、镶缝处开裂或脱浆、覆褙略有空壳等等。20余件为“中度伤残”,主要体现为:裱式破损或污脏,有碍观赏;画心多处折痕或断裂,无法平展。另有40余件可谓“重伤”,不仅集前两种伤病为一体,而且画心材料酥脆、污渍严重、多处霉变、图像残缺,若不进行及时抢救,将会进一步恶化,不仅无法展示,连长期保存下去都存在问题,最终极可能导致完全毁坏。

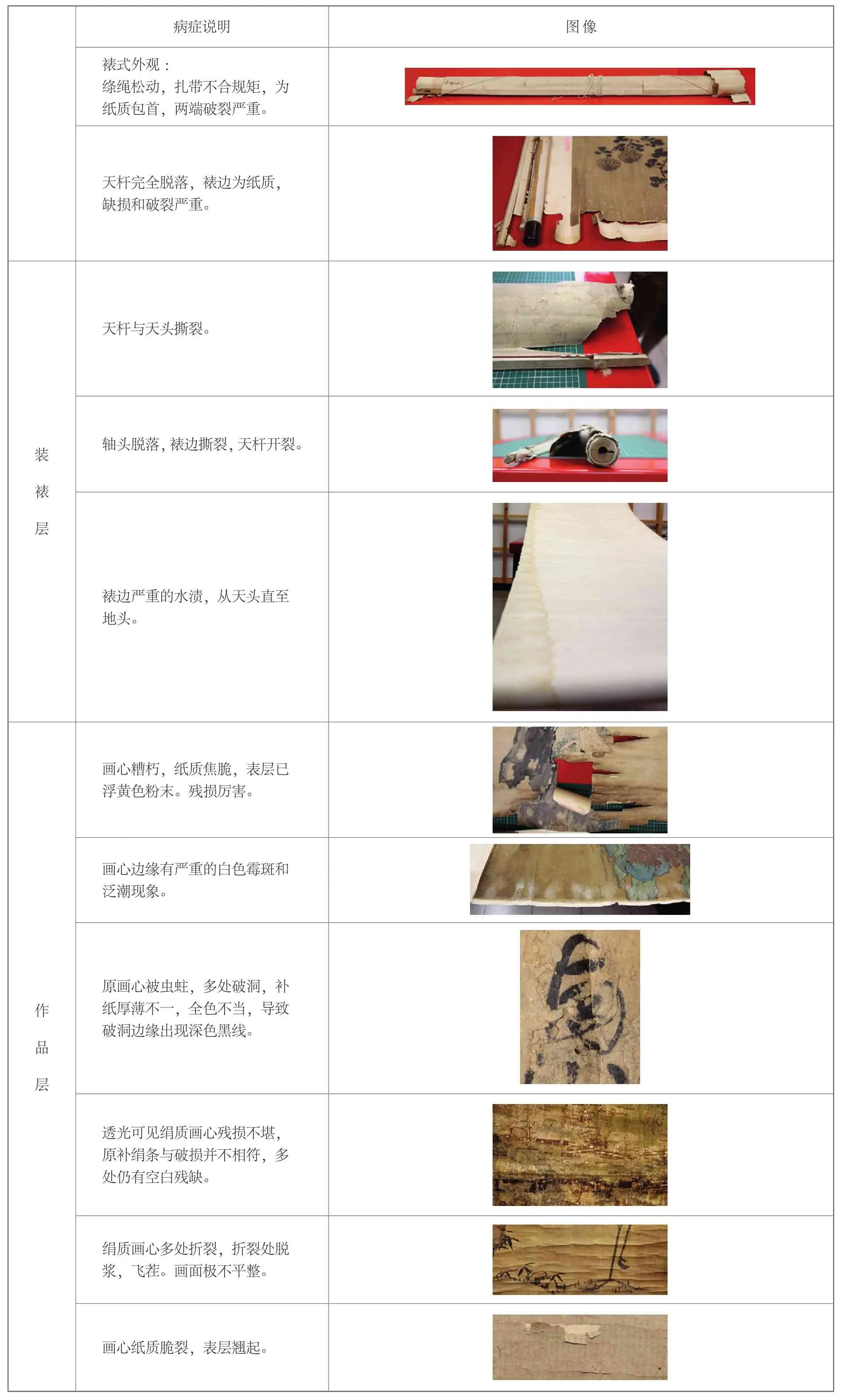

如果将书画作品拆解了装裱层与作品层两个部分,也许更能直观地“由外及内”地考查作品的各种病症,下面以一个简要的表格将这两个层面的主要病症列举出来:(见附表)

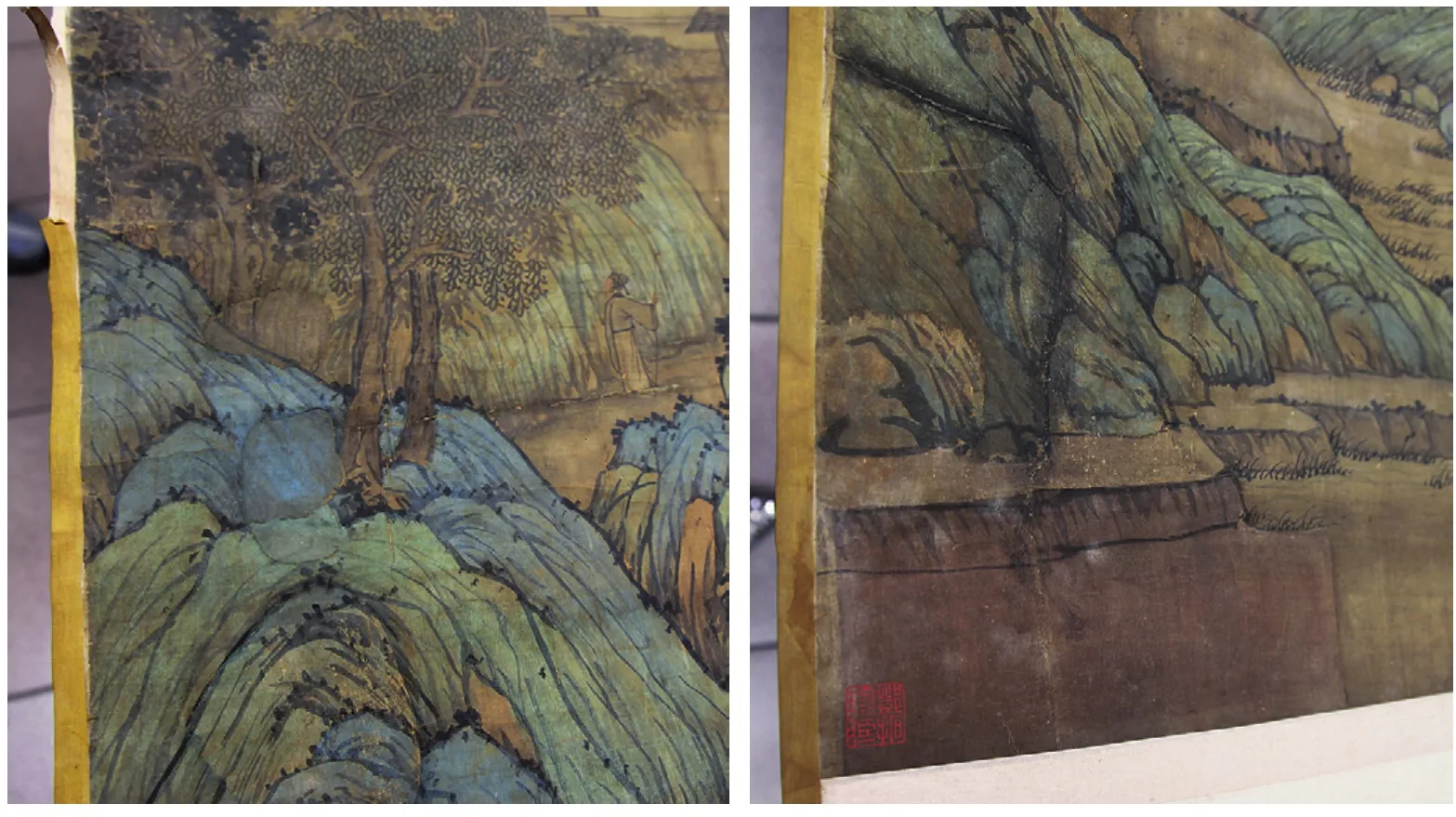

当然,这样的“体检”分类还是稍显粗疏,因为很多病状可谓是“多发症”,而且相互之间互相牵连,再加之许多作品流传至今,都已经做过多次大小不同的“手术”,留下了很多“后遗症”,比如沈周的《拟赵松雪万木奇峰图》轴,在邓拓收藏之前就已经过多次修复,不仅有画心绢质的补缀,还有多处补笔,而邓拓先生收藏后,在补缀的绢质上钤盖了“邓拓珍藏”的收藏印,对于原修复痕迹与收藏信息的“重叠”现象,到底应该如何处理呢?(图5)

“对症下药”及修复方案确定

“症状”摸得越清楚,修复方案才可能制定得越有针对性,“手术”操作也才可能有更高的成功率。

按照“体检”结果,在尊重生命的自然属性、确保作品安全和尽可能延存其寿命的前提下,我们将三种“病症”分为三种修复类型,在制定相应的修复目标和方案后,再根据每件作品的个体特性和修复过程中的具体情况进行微调。

“皮外伤”—局部修理

[图5] 作品保存现状中的原修补痕迹(左图:沈周(款)《拟赵松雪万木奇峰图轴》画心中部可见前次全色、补笔状况;右图:沈周(款)《拟赵松雪万木奇峰图轴》画心左下角可见明显的前次修补痕迹,上钤盖“邓拓珍藏”朱文方印)

[图6] 唐寅《仿李成山水笔意》原铜胎景泰蓝轴头

基本为裱式部分出现的症状,修复目的为保持作品生命系统的完整性,在加固、强健其体魄的同时,起到美化装饰的作用。技术手段为重新粘连、更换配件。由于局部修理不能大面积用水、不需上墙挣平,在重新粘连中尤要注意用糊的稀稠和含水量,并选择合适的重物压平、贴实;更换配件则必须考虑与原装裱部位的匹配与兼容,如唐寅《仿李成山水笔意》原轴头为铜胎景泰蓝(图6),非常漂亮,但其中一轴头脱落,且铜胎内部破损,无法与木质地杆榫头衔接,经多方联系,也无法找到一样的轴头,最终只能将完好的另一轴头也卸掉,重新配一对新轴头,卸下的两轴头作为资料保存。

[图7]“手术”操作中的清洗(上图:用干净湿毛巾滚压画心污脏部分;中图:闷润过程;下图:排刷清洗过程中的污水)

“中度伤残”—重点部位修复

这一类型的修复主要是采用更换作品的“支撑层”(即覆褙),裱式与画心本体不进行实质性的修理,其目的在于通过“支撑层”的更换,一方面进行整体清洗(保持一定的度),另一方面通过补缀折条解决画心出现的折裂,使作品整体平整,同时也尽量保持作品装裱格式的完整。在这一修复过程中,用水则成为关键,水的多少与浸润时间的把握非常重要。由于古代书画大多质地糟朽、酥松,纸绢各层之间的粘结浆性已基本失去,若用水不当,不仅易使画心材质及裱材松散,还可能导致画心与命纸之间脱层,如果这样,则使整个修复陷入两难境地:命纸层不揭除,在修复后的舒卷过程中,很容易出现空壳、脱浆的现象;若揭除,经过多次修复的画心极难收拾。因此,这一类型作品的修复看似未进行大手术,但整个修复过程需要着水和进入肌体内层,难以预测的状况极易发生,预判和经验就显得尤为重要。

“重伤”—大型手术

这里所谓的大型“手术”主要针对的是亟待抢救性修复的作品。对于这些作品,由于要解剖到作品的各个细节,因此,“体检”工作要不厌其细,并且在手术前需进行充分的准备。下文结合实例对其进行详细探讨。

“手术”

“前代书画,传历至今,未有不残脱者。苟欲改装,如病笃延医。医善,则随手而起;医不善,则随剂而毙。”进行“手术”操作的修复师可谓直接关系到书画之存亡。

如果说,装裱师的任务是将画心及多层支撑材料(命纸与覆褙纸)组合在一起,使书画作品有着强健的体魄,并穿上合体且漂亮的衣服,那么,修复师的任务不仅仅是能够组合,还需要“解剖”。“解剖”之后,还须对作品的图像内容、艺术风格、传达意境等进行深入研究,甚至包括创作者的身份、习惯性语言手法等等。由此可见,修复以装裱作为基础,两者之间密不可分,同时,修复者还需涉猎更为广泛的领域,如书画创作、艺术史研究、书画材质认知等等。当然,这是我们理想中的修复师。

对于前文所述的“重伤”,其“手术”操作必须在揭裱的基础上进行,因为古代书画大多带有原装裱,对于这些残损的作品,必须揭除其装裱材料,揭去背纸及托纸,并进行洗涤去污、修补残缺,再按照要求装成适宜的品式。早在明人周嘉胄所著的《装潢志》中,已经总结出一套完整的修复技术,主要技术环节为洗、揭、补、全,至今仍然使用,下面逐一论述:

洗:包括洗淋、去污,主要是针对书画物质层进行清洗,去除有害物质。(图7)

《装潢志》言:“洗时,先视纸质松紧,绢素历年远近及画之颜色,霉损受病处,一一加意调护。损,则连托纸洗,不损,则揭净,只将画之本身副油纸置案上,将案两足垫高,一边泻水,用糊刷洒水,淋去尘污,至水净而止。”

技术操作:

(1)干洗:使用毛刷、棉花、橡皮擦、海绵或专用吸尘器等机械方式清除画心污染物。

(2)水洗:积尘的画心色暗气沉,或遭水浸形成水渍痕,使用40℃~50℃温热水闷浸或漂洗去污,可除去大部分水渍痕,水温愈高,洗涤效果愈好,但超过80℃的水温会破坏纸纤维并损及颜料。水洗之前备两张素净保护纸覆盖于画心上下,若能以网架夹紧,可增加漂洗的安全性与方便性。

目的要求:

“画复鲜明,色亦不落”为淋洗要旨。去除非书画表层及形象层之外的各种有害物质(其中画面的石青、石绿、花青、洋红等重彩不宜直接接触化学药品,清洗去污时尤要注意),尽可能不损害纸张绢素的肌体、质地及应有的古旧气色,尽可能保留书画表面由于多年形成的“包浆”。基本原则:先水后剂,先土后洋。

揭:就是揭去画心背面的背纸与托纸。这道工序是整个揭裱工作中最重要的环节。“揭”的水平如何,将会给书画寿命带来决定性的影响。这一点早已成为人们共识:“书画不遇名手装,虽破烂不堪,宁包好藏之匣中……性急而付拙工是灭其迹也。拙工谓之杀画刽子。”这样的告诫屡见不鲜,不少古书画作品正是因为“揭”之不当而断送了性命。(图8)

《装潢志》言:“书画性命,全关于揭。绢尚可为,纸有易揭者,有纸质薄,糊厚难揭者,糊有白芨者尤难。恃在良工苦心施迎刃之能,逐渐耐烦,致力于毫芒微渺间,有临渊覆冰之危。一得奏功,便胜淝水之捷。”

[图8]“手术”操作中的揭裱(左图:搓、揭托心纸与覆褙纸;右图:用含水较大的毛笔去除托心层的浆迹)

技术操作:揭、摩、搓。

两种衬垫方式:

对于残损以及质地糟朽、松散的纸本画心,一般是将其正面飞茬及颜色固定后,以清水闷润,还需贴附上略大于画心的新闻纸,刷平排实,然后反置于裱案上待揭。

对于绢本及丝、绵质地画心,现在还运用另一种衬垫方式,即张彦远所描述的“水油纸衬垫法”,“补缀抬策,油绢衬之,直其边际,密其隙缝,端其经纬,就其形制,拾其遗脱,厚薄均调,润洁平稳”。

选用怎样的材料进行衬垫,既要视材料本身的性能(如拉力、黏性等),还需仔细考查画心质地的糟朽度、破损的严重性以及色彩是否易脱落等,必须根据实际情况作严格的判断与选择。上述两种方法均是如此,而精湛的排、刷等装裱技艺则是这些方法得以实现的关键。

目的要求:

“揭”的基本原则是在不损伤原作形象、画意的基础上,干净地揭去旧纸。其中,对于托纸的揭去尤要当心,一些破损严重的古书画,则尽量不要揭掉原托心纸,正如米芾所言“若古纸去其半,损字精神,一如摹书”。在“揭”之前,对画心的质地、色彩及破损程度一定要作充分的研究,分析是否必须“揭”才能进一步修复,不是破损非常严重的作品,最好不要揭裱,虽然传统书画材料及黏合剂使修复具备了可逆性,但揭一次便损伤一次作品,一定慎之又慎。

补:即选择适当的材料巧补破损及残缺的书画物质层。(图9)

E航海的概念提出至今已逾十年之久,其内容十分丰富。我们可以将其理解成一种战略,也可以理解为一种服务或者是技术。总而言之,发展e航海战略其目的在于整合海上的各种助航信息,突破不同导助航设备、信息源、操作方、利益相关方等各方的信息壁垒,从而实现安全的、高效的、信息共享的助航服务,是目前航运发展的必然趋势。

《装潢志》言:“补缀,须得书画本身纸绢质料一同者。色不相当,尚可染配。绢之粗细,纸之厚薄,稍不相侔,视则两异。故虽有补天之神,必先炼五色之石。绢须丝缕相对,纸必补处莫分。”

技术操作:

配备补料:根据画心质地来选配粘补材料,“帘纹宁窄勿宽,绢纹宁细勿粗,质地宁薄勿厚”,这是选配的准则。而且尽量求得补料在质(质地)、纹(帘纹、丝纹)、光(包浆)、色(颜色)四个方面的一致。对补料提出如此高的要求,不仅仅是为了使所修补书画完美无缺,更为重要的是要着眼于补料与原材质的相互兼容性,更加利于所修补书画的保存与延寿。

[图9]“手术”操作中的补缀

[图10]﹃手术﹄操作中的全色与补笔(左图:冯鹏生先生全色过程中;右上:边寿民《蟹菊酒香图》轴全色中;右下:关九思《深山幽居图》轴的全色与补笔)

配备补料绝不能将画心自身的空余处裁切下来当做补料,这种“挖肉补疮”的做法,实则是对画心的严重破坏,绝对不可取。

补残缺:一般有三种方法,即刮磨口细补法(亦称“零补”“贴补”)、整托补心法、斩补法(亦称“镶补”,日本多采用此法,国内修复界基本不用此法)。采用哪种粘补方法,主要是根据画心的残破程度,以及不同的质地来决定,并立足于不伤绢素、有益延存的角度。

目的要求:

画心经过淋洗揭托之后,断裂破洞缺损之处都暴露无遗,补上相似材质、相似光泽、色泽的材料,不仅能够使书画材质层厚薄一致,利于长期保存,不致断裂,也为下一步在残缺处“全补”形象层提供基础。好的补料和技术要求达到肉眼不能辨别的程度(在刮磨口时一定不能损害原画意,尽量减少对原物质层的破坏)。

《装潢志》言:“古画有残缺处,用旧墨,不妨以笔全之,须乞高手施灵。友人郑千里,向为余全赵千里《芳林春晓图》,即天水复生,亦不能自辨。全非其人,为患不浅,慎之!慎之!”古旧书画经过以上工序后,可以说已经基本上恢复了健康的肌体,而“全补”则是想进一步恢复画面的完整性,在神采与气息上与古人共呼吸。

技术操作:

上胶矾

经过托补、贴折条后的古书画,须先以清水或淡胶矾水将画心闷平,撑于壁上,干后方能全补。对于胶矾水多少为度,既能承托住颜色,利于行笔,不会“漏矾”,又能不伤书画底子,则是因画、因时、因人而异,很难有固定模式,只有以积累的丰富经验来应付各种变幻的情况。

全补

这是技艺难度极高的一道工序,它除了对自身质量有具体的要求外,也是对所配补料、染色、刮磨口子、粘补等各道工序的综合检验,是修复人员综合素质的体现,并且要求修复者具备一定的书画基本功。但设色、运笔与画家那种纵横挥毫、随意发挥的情况又不同,“全色”要掌握好点、勾、染、波进等几种方法,“补笔”则根据原书画之意灵活添补。

目的要求:

一般先全色,后补笔。全色最高水平为“四面光”,补笔是将失去的画意重新添接上,总的要求则是尽可能达到“天衣无缝”。

通过洗、揭、补、全四个环节,古代书画的肌体得到更新和加固,物质层与图像层都得以完整,其生命得以真正地“重生”。在此基础上,将其装裱组合在一起,再加以妥善保存与使用,其生命力将持续延展开来。

“一张病历卡”

凡是去医院看过病的人,都会留下一份病历卡,上面一般会记录病者的基本信息,所患疾病的症状,以及医生所开的处方、用药状况等。临行时,医生一般还会叮嘱要忌口、注意这样或那样。如果是大的手术,那么各种检测报告、诊断过程以及单据等,会是大大的一摞。有了这张病历卡,不仅我们自己对自己的生病情况有所了解,而且若下次再去医院的话,即使不是同一医生诊断,也会有所依据,并结合两次的症状综合考虑。

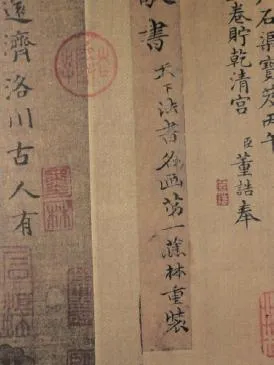

遗憾的是,留传至今的古代书画几乎每件都伤痕累累、动过手术,但却很难看到一张“病历卡”,周密的《绍兴御府书画式》虽言“其装裱裁制,各有尺度,印识标题,具有仪式。余偶得其书,稍加考正,具列于后”,但所记多为南宋内府改装作品的装裱格套和具体尺寸,于作品出现的病症和修复过程只字未提,甚为可惜。另在许多大收藏家经手改装的作品上,我们也只能偶尔看到“某某重装”字样,具体信息淹然无存。(图11)

[图11] 清代收藏家梁清标所收藏作品上留下的“焦林重装”信息

[图12] 修复档案(电子信息与纸质档案)(上图:电子修复档案分类整理;下图:纸质修复档案)

当然,这样的状况多出于古代收藏机构和收藏者只注重作品本身的审美鉴赏,而将装裱和修复小技置于下等,所谓“重道轻器”是也,也可理解,殊不知,“由技进道”方为正途。时至当下,我们在注重文化艺术传统的保护与传承的同时,也更加注意到物质本身重要性,试想:如果书画作品的物质本体糟朽破烂或荡然无存,艺术精神如何延承?正所谓“皮之不存,毛将附焉”。不管是“物质遗产”还是“非物质遗产”,也许,我们都应该等量齐观,而不能仅仅是在精神层面的遥接与空想。同样,通过邓拓捐赠古代书画作品的修复,笔者以为,如何将这些“司命者”的技艺记录与传承下来也应成为“文化遗产”保护的当务之急。

回到邓拓捐赠古代书画作品修复的“病历卡”记录上,我们正是着眼于作品与“司命者”两个方面,利用现代科技设备,建立了相对完整的档案。

在作品方面:对于每一件需要修复的作品,都记录下非常详细的基本信息,包括作品图像(整幅作品、画心部分、卷缚后的外观、款印、签条等)、画心尺寸、裱式各个部位的尺寸等;作品的各种“病症”,文字与图像相互补充;初步的修复方案(文字记录);修复过程的每一个步骤以及修复前后的对比,尤其是“重伤”作品,细化到每个症状修复前后的图像比照,并基本以全程摄像的方式记录下操作的点滴;对于一些较为特殊的症状,此次修复并未处理,是由于权衡再三后认为没有必要因小失大,还是技术条件尚不成熟,或者其他什么原因,都一一记录在案。整个修复工作完成后,随之呈现的是厚厚的修复档案与近1000G的电子信息资料。(图12)

随着修复过程的影像记录,“司命者”的高超技艺也都宛若再现,留下了可供后来者学习的宝贵资料。

档案的作用也许并不仅仅是记录正在发生的事情,然后使之成为过往,尘封在历史之中;档案的完成其实也意味着新一轮的开始,它直接指向了未来。因此,在我们的修复档案记录中,最后还附上了“养护与日常保健—再利用的建议”,包括作品的舒卷与展挂的要求、储存环境的条件、包装与运输的注意事项等(在有的古代书画修复过程中,由于作品过于残破,完全不适宜舒卷,或者出于现代展示的需要,将作品改装为画片形式,长期平展于特制的画框中。对于卷轴式与画框式展示的利弊,笔者列表比较,附于文后,可供参考)(表格),但愿以这样的方式能够提醒使用者,让古代书画的生命在“重生”后一直延续。

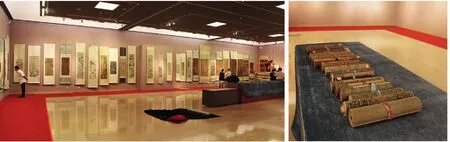

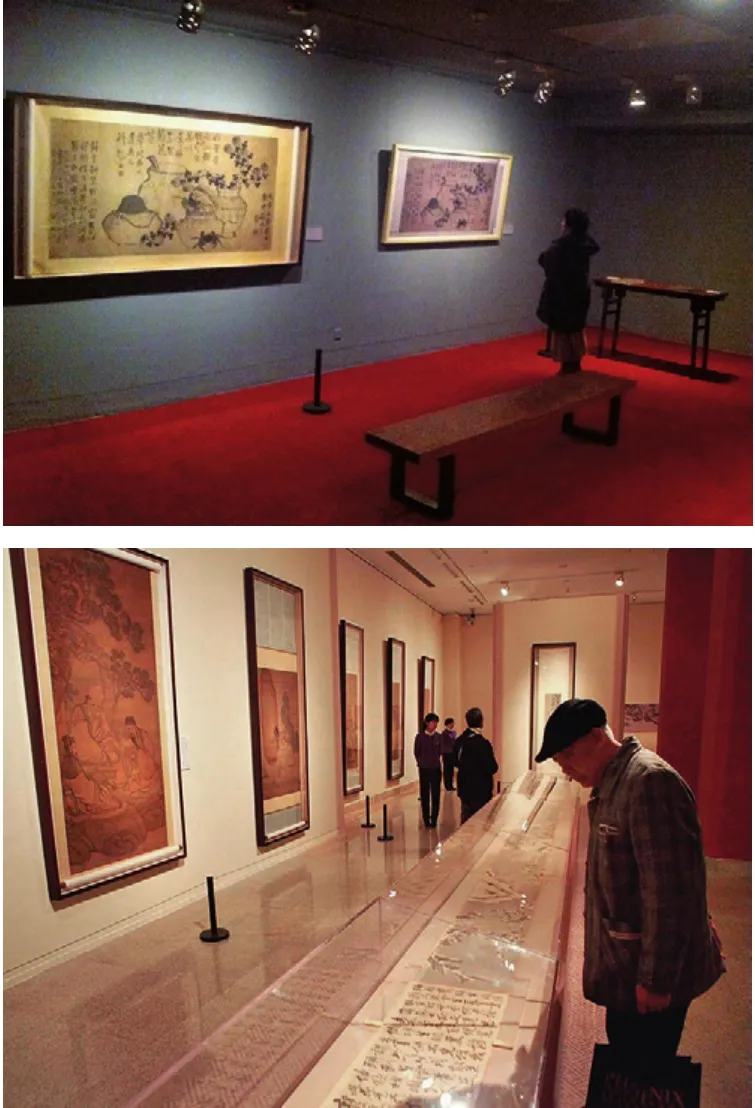

2012年1月至4月,“邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展”亮相中国美术馆,尘封库房近半个世纪的144件套古代书画获得了新的生命,以焕然一新的方式全部展出,并专辟一个展厅展示修复成果(图13),历时两年多的修复项目也终于告罄。在欣赏这些来之不易的古代书画珍品的同时,我们必须得感谢邓拓先生的“守护”以及修复者的“司命”!

周嘉胄在《装潢志》中自云:“余此《志》也,敢谓有补于同心;冀欲策微勋于至艺,以附冥契之私云。”笔者作此小文,欲志前贤,为“司命”而尽言。

(邓锋/中国美术馆副研究馆员)

组稿/苗 菁 责编/苗 菁

[图13]“邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展”亮相中国美术馆(上图:邓拓捐赠中国古代绘画珍品特展;下图:修复成果展示厅中的修复前后对比;展厅一角)

附表:邓拓捐赠古代绘画作品中常见﹃病症﹄举要(每件作品的状况均不一样,此仅略选典型症状说明)