当代修复理论:一些态度的改变以及对油画修复决策和实践的影响

2016-12-27司徒勇

文 司徒勇

当代修复理论:一些态度的改变以及对油画修复决策和实践的影响

Contemporary Theory of Conservation : Change of Attitudes and Their Impact in Decisions Making and Practice in Painting Conservation

文 司徒勇

修复理论是指有关修复的理念原则、道德规范和标准的理论。一门手艺和一门专业的重要区别特征之一是后者具有成文和被接受的原则和方法。[1]

根据西班牙学者维尼尔斯(Salvador Muñoz Viñas)在《当代文保理论》[2]一文摘要中的描述,经典修复理论是指从鲁斯金(John Ruskin)至布兰迪(Cesare Brandi)的理论,它追求修复的真实性、可逆性、通适性和客观性等。但是,过去的几十年中,这些曾经被广泛接受的经典理论受到了不同程度的挑战和批判。这些挑战和批判反映出当代人对于修复、修复对象及其文化背景的新认识。一些新的修复理念也随之产生,并对我们的日常修复决定和实践产生影响。接下来,我试图结合一般油画修复措施和具体案例对一些新的修复理念和原则做些考查,以评估其适用性和有效性,并为同行之间的进一步讨论提供话题。

可逆原则

修复技术不可能完美。过去的一些修复技术造成了损害,而目前的修复技术也可能在将来被证明是有问题的。可逆原则的基本概念是要确保被修复对象可以回复到修复之前的状态。

作为经典修复理论的一个核心概念,可逆原则曾被写入最早的AIC(美国文化遗产和艺术品保护协会)道德准则之中。1964年出版的默里·皮斯(Murray Pease)报告对这一原则的定义作了如下描述:

修复师在工作中必须遵守和致力于运用“可逆原则”。必须避免使用那些可能会变得如此难以处理的材料,以至于在将来去除它们会危及修复对象的物理安全,同时必须避免使用在需要时无法将其后果消除的技术。[3]

[图1]《瞿秋白》修复前

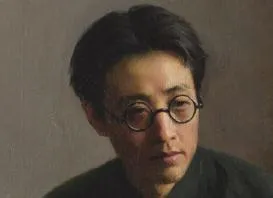

[图2] 修复前局部紫外图像,可见色层之间润色光油的荧光反应

然而在现实中,我们已经知道这是一个无法实现的目标,任何修复都会留下后果,因此绝对意义上的可逆性其实并不存在: 物理法则证明绝对再无可能使修复对象回复至先前的状态。[4]

可逆性不是一个绝对的概念,它只能是相对的。在油画修复中,我们理解不同修复措施具有不同的可逆性质或可逆程度。

首先,任何清洗显然都是不可逆的。我们没有办法将被清洗掉的老化光油、尘垢或其他非原作物质再放回去。因此在清洗时,我们优先考虑的不是可逆性,而是画面的可读性和原创意图的真实性。

用黏合剂渗透和加固色层也是不可逆的。实验证明即使黏合剂本身可以被再次溶解,当它一旦被有孔材料吸收,就再也无法被完全去除。这也说明修复材料的“可逆”或“可再溶”(resoluble)不等于修复措施的可逆。因此在加固时,我们优先考虑的是结构的稳定性。

比较而言,补色和上光油属于可逆程度比较高的修复程序。但必须意识到,大部分材料的可溶性会随着时间的推移而改变,即便日后可以被再溶解,去除这些材料时所使用的溶剂,以及操作过程中的机械摩擦,对色层多少会有影响。另外,光油层单凭存在就可以造成底层材料的改变:其张力会影响底层材料的伸缩运动;它还能部分渗入色层,改变其折射率,或与色层中原有的树脂成分相混合,于是成为不可逆。然而在一般情况下,补色和上光油的审美益处使这些负面因素的后果被忽略。

[图3] 修复前局部,表面光泽不均匀。

即使既不从原作上去除任何材料,也不添加任何材料的修复措施,如重绷或调节画布张力,都会造成应力的重新分布和平衡状态的改变,从而对日后的龟裂造成影响。

在纸本修复中,漂白、除酸等修复措施也都是不可逆的。

由于以上种种实际的原因,从20世纪80年代开始,对可逆性的要求开始让位于“可去除性(removability)”或“可再处理性(retreatbility)”。[5]可去除性的概念只强调某种材料日后被去除的可能性,但承认它可能留下无法消除的后果;而可再处理性仅仅要求目前的修复措施不会妨碍日后的修复。可逆性继续作为一种理想和追求而存在,但这些新概念具有更加实际的可行性。

迷信可逆性,以为事情真可以退回到发生之前,可能会降低修复师的风险意识和责任感,从而作出比较随意的决定。如果意识到可逆性只是一种幻想或乌托邦[6],就能促使我们更加小心地选择修复方法和材料,为对象将来的命运作长远的考虑。

案例研究:《瞿秋白》修复中隔离光油的运用

这是著名油画家靳尚谊1984年的作品,由中国美术馆收藏。(图1)画作在完成后没有上过光油,但根据画家本人回忆,在作画过程中有用过润色光油。紫外荧光图像可显示表面润色光油的分布。(图2)画面的光泽很不均匀,影响到对明暗、色彩和空间深度的阅读。(图3)

用新光油统一画面光泽的计划得到了画家本人的认同,但测试结果显示暴露在表面的原润色光油可溶于很多种溶剂,这意味着第一层新的光油是不可逆的,即使它本身可以被再溶解,也很难将它再与被覆盖的原润色光油分离。但是出于审美的考虑,以及提高最后完成光油的可逆性和日后清洗的安全性,我们还是选择在画面整体喷涂一层乙醛树脂光油,这是一种性能非常稳定的低分子合成树脂,它也同时解决了色层局部的泛白问题。(图4)

我们希望画面最后的修复效果符合画家的意图,所作的判断和决策也与阿贝尔鲍姆(Barbara Appelbaum)以下的观点相一致:

在现代修复领域中占有如此重要地位的可逆概念并不直接与某种修复措施的恰当性或适合性有直接关系。一个非常可逆的修复措施可能损坏对象,而一个不可逆的修复措施在特殊情况下却可能是最好的措施……也许判断一个修复措施好坏的最重要标准是看它能否提供对象所需要的帮助,用医疗术语的说法,就是看它能否把病治好。而这必须根据个案来作判断。

最少量干预原则

这是一个与可逆性有密切相关的概念,在20世纪70年代作为重要的修复原则流行。[7]最少量干预概念强调对历史痕迹的保留,它提醒我们修复会有先天的负面影响,也暗示修复的可逆性实际上并不存在。如同维尔尼斯所说的那样,如果修复在实际上是可逆的,就没有必要将它控制在最少的量。同样的,如果完全不做任何干预,也就不必考虑可逆性。由此可以这样说,最少量干预概念的成功是借助于可逆性概念的失败。[8]

在实践中,究竟什么是“最少量”,不同修复师也有不同的概念。有理解为仅仅是处理目前已经呈现的问题,但不考虑长远效果和如何减缓退化;或理解为在能够解决问题的前提下,选择最少改变对象的修复方法和材料。

有学者说,最少量干预本身不是一句完整的话[9a],因为它没有说明干预所要达到的目标是什么。假设它的目标是为了保存一幅油画,那么接下来的问题是在何种环境条件下的保存以及需要保存多久。在理想的、有监控的博物馆环境中保存几个月,和在没有监控的环境中保存10年,并需要经常展览和运输的情况是很不一样的。而针对后者的修复措施往往无法是“最少量”的。考虑到在现实中,“理想情况”其实非常少见,如果有,也只能是一种例外。因此,“最少量干预”不能是一种普遍的原则,修复决策必须根据具体对象、具体时间和具体环境条件而定。[9b]在很多情况下,“最少”并不一定就是最好。

案例研究:《瞿秋白》修复中的衬托考虑

这幅画的色层有十分普遍的开裂,沿裂缝处的画布在应力影响下上升,造成明显的碗状变形。(图5)比较6年前的档案照片,当时的开裂和变形还没有现在严重,说明这些状况是逐步发展而来的,而且可能依然处于恶化的过程之中。(图6)裂缝和碗状变形对画面形象的阅读造成非常严重的干扰。

[图4] 修复后局部表面光泽均匀,色彩恢复饱和。

原画布本身并没破损,也没有变得过于脆弱和松弛,但要纠正碗状变形和消除产生变形的原因,就必须要解除原画布所承受的应力,这意味着要用新的支撑材料进行衬托。虽然在油画修复中,整体衬托意味着原结构的改变,一般不属于通常所理解的“最少量”的干预,但在这个具体案例中,它却是为达到具体目标所必须的最少量,并能够由此获得最大的益处:衬托不仅能够解决已经出现的问题,而且能够大大减缓进一步的损坏,避免不断重复进行干预的必要。(图7、图8)

可识别原则

可识别原则要求在任何情况下,所有对画面缺失的补偿都必须是可识别的。这是为了忠实于作品的“历史性”和“真实性”。

布兰迪对这一原则作了这样的阐述:“任何补全干预总是必须很容易地被识别,但又不对其意图重建的单一性(oneness)形成干扰。因此补色在正常观赏距离应该不被看到,但在近距离观察时,它应该立刻变得明显,而无须借助任何特殊仪器。”[10]在此他试图兼顾作品的艺术性和历史性。

但是“不干扰”和“可识别”在本质上是对立的,至少,在艺术家的眼中,二者很难以纯粹的形式同时存在。布兰迪所推崇的晕线补色方法最终被证明难以令人满意。[11]因为如果补得不好,可识别补色就会将观者的注意力吸引到自身,从而成为一种干扰因素。而鲁赫曼认为,可识别补色方法在审美上仅仅适用于不依赖明暗和三维感的壁画或早期的木板油画。[12]

其实给画面欣赏设定一个“正常观赏距离”是很人为和不恰当的。一幅绘画作品原本就是需要在不同距离被观赏的,不同距离产生不同的表达和感受。油画更是具有特殊的细节魅力,这些细节必须在近距离才能被看到,此时明显的补色必定会形成审美干扰。

当代修复理念强调艺术的美、风格、颜色、形和材料是承载作品意义的特征,其价值来自于它们对观者所作出的“表达”,而不是与“真实性”的关系。[13]在今日,如果有助于意义的表达,不可视补色为更符合修复道德。[14]

我们无法向已经去世的画家去求证他们对补色的看法,但我所遇见的画家都不愿在自己的画面上看到可识别补色。作为一个修复师,我在缺失特别严重的情况下也常用可识别补色。但作为一个画家,我偏向于不可视补色,因为我更在乎自己作品中画面和形象的完整性,在乎所有绘画元素不间断的连续性,无论是远看还是近看。

[图5] 修复前局部擦射光图像,可见明显的碗状变形。

[图6] 约6年前的档案照片

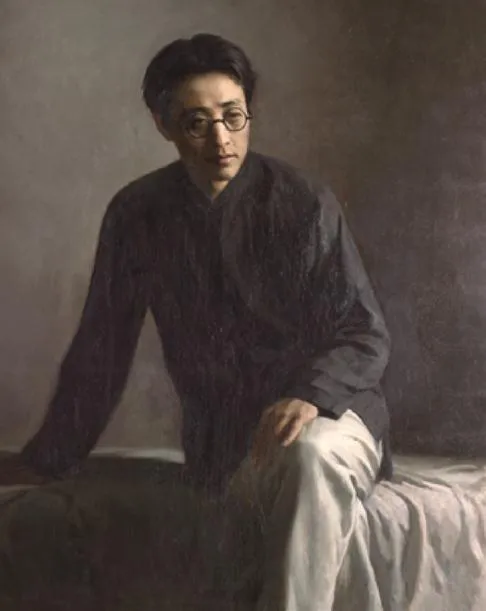

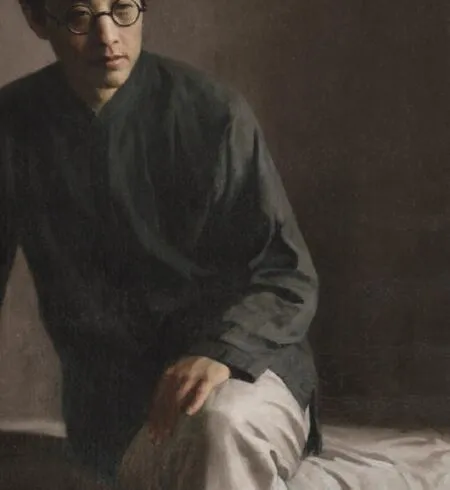

[图7]《瞿秋白》修复后

[图8]《瞿秋白》修复后局部

不可视补色依然可以被常用的检测手段所识别,只是这个检测手段不必是肉眼,而是紫外灯。(图9)鲁赫曼(Helmut Ruhemann)认为,自从紫外灯被用于在旧色层上区分新色层的手段,人们已经放弃了任何在道德上对相匹配补色(译者注:即不可视补色)的反对。[15]

结论

有关修复原则和理念的讨论一定会继续下去。与过去相比,当代修复理论更加注重修复对象的作用和功能,它对特定社会群体的意义和价值,注重利益相关者对修复决策过程的参与以及保存修复的可持续性。当代修复理念并不是全盘否定过去,而是更加注重被修复对象和文化背景的多样性和复杂性,要求更多的适应性,避免用某一种通适的原则去对待有不同需要的对象。这并没有降低对修复原则和修复道德的尊重,实际上,当代修复理念对修复师做出明智的判断和决策提出了更高的要求。

(司徒勇/美籍油画修复专家、上海视觉艺术学院文物修复系教授)

组稿/苗 菁 责编/苗 菁

[图9] 司徒乔《放下你的鞭子》局部,中国美术馆藏,从左至右:补色前,补色后正常光源,补色后紫外图像,显示可识别补色。

[1] The Murray Pease Committee. (1964). The Murray Pease Report. Studies in Conservation, Vol.9, No. 3. p.116.

[2] Muñoz Viñas, S. (2003). Contemporary theory of conservation. Reviews in Conservation, 3, p. 25-34.

[3] Applelbaum, B. (2010). Conservation treatment methodology. Barbara Appelbaum. p. 353.

[4] Seeley, N. (1999). Reversibility – achievable goal or illusion? In Reversibility – Does it Exist? (A. Oddy, ed.) , London: British Museum. p.161-168.

[5] Applelbaum, B. (1987). Criteria for treatment: Reversibility. JAIC, Vol. 26, no. 2, 65-73

[6] Schinzel, H. (1999). Restoration – A Kaleidoscope through history, In Reversibility – Does it Exist? (A. Oddy, ed.) London: British Museum. p.43-5

[7] Villers, C. (2004). Post minimal intervention. The Conservators, Number 28, p.3

[8] Muñoz Viñas, S. (2005). Contemporary theory of Conservation. Elsevier Ltd. p.188.

[9a] Caple C. (2000). Conservation skills. Routledge. p.65.

[9b] 同上。

[10] Brandi, C. (2005). Theory of Restoration. English Edition, Nardini Editore, texts and images by Istituto Centrale per il Restauro. p.57

[11] Muir, K. (2011) ‘1. Approaches to the reintegration of paint loss: Theory and practice in the conservation of easel paintings’, in Painting Conservation Catalog, Vol III: Inpainting, AIC, p.12

[12] 同上,p.13

[13] Muñoz Viñas, S. (2005). Contemporary theory of Conservation. Elsevier Ltd. p.201.

[14] Allington-Jones, L. (2013). The phoenix: The role of conservation ethics in the development of St Pancras Railway Station (London, UK). Journal of Conservation and Museum Studies, 11(1): 1, p.3

[15] Rivers, L. (2011) ‘3. Helmut Ruhemann’, in Painting Conservation Catalog, Vol III: Inpainting, AIC, p.68