基于土地利用数据的多维度耕地演变分析

2016-12-26童秋英汪如民

童秋英,迟 彬,汪如民

(1.武汉市国土资源和规划信息中心,湖北 武汉 430014)

基于土地利用数据的多维度耕地演变分析

童秋英1,迟 彬1,汪如民1

(1.武汉市国土资源和规划信息中心,湖北 武汉 430014)

采用GIS的空间分析和空间统计方法,从耕地变化的幅度、结构、空间布局和质量特征等多维度,对武汉市蔡甸区2009~2014年土地利用现状数据库中的耕地变化进行分析,揭示其变化规律和分布特征,为新型城镇化发展背景下制定耕地保护制度和科学利用耕地资源提供科学依据。

土地利用数据;耕地;多维度分析;空间分析

耕地是土地资源中的精华[1-3],是人类获取农产品的最基本的物质条件,也是农村可持续发展的根本。耕地保护已成为保障我国经济社会可持续发展的重要支撑,同时也是区域经济社会发展中的“两难”问题。耕地保护不够会危及粮食安全,过度的耕地保护又会影响建设用地的供应,进而影响到经济社会的发展[4,5]。随着工业化和城镇化进程的加快,建设用地需求不断增大,导致耕地、林地和草地等农业用地被大量侵占,其中尤以耕地流失最为严重。在新型城镇化下,如何规避耕地的流失和保护耕地资源,有必要科学认识和把握耕地变化的规律和趋势,为区域耕地保护提供依据。

1 研究区数据

蔡甸区位于武汉市西南部,长江和汉江交汇的三角地带,江汉平原末端,京港澳高速、泸蓉高速和318国道交汇于此,形成全国唯一的“金十字”经济地理中心。下辖蔡甸、侏儒、大集、张湾、奓山、永安、军山、沌口8个街道办事处,索河、玉贤2个镇,消泗乡,桐湖办事处和洪北管委会,沌口和军山由武汉经济技术开发区托管。截至2014年,蔡甸区(含武汉经济技术开发区托管区域)辖区土地面积109 316.66 hm2,其中耕地占土地面积的37.33%,水田占耕地的37.77%、水浇地占耕地的61.17%、旱地占耕地的1.06%,全区耕地主要以水田和水浇地为主,并主要分布于辖区西南平原岗地上。

按照第二次全国土地调查技术规程和土地利用现状分类(GB/T 20010-2007)标准,蔡甸区建立了2009年全区1:10 000土地利用现状数据库,并按照国土资源部年度土地变更调查与遥感监测工作要求,建立了2010~2014年年度土地利用现状数据库。根据数据获取尺度一致性、连续性和权威性原则,利用2009~2014年土地利用现状数据库,提取研究区该时段内每年耕地现状图斑数据,并收集研究区2010年耕地质量等级补充完善成果数据以及辖区坡度数据库,同时收集研究区土地利用总体规划数据库(2010~2020年)和基础地理数据库,为多维度耕地演变分析提供依据。

2 耕地演变分析

采用GIS的空间分析和统计分析方法,从耕地变化动态度、变化去向、变化趋势和质量情况等方面对研究区耕地时空演变进行多维度分析,以此探索区域耕地演变趋势和规律。

2.1 耕地变化动态度分析

耕地变化动态度是指某研究区在一段时期内耕地数量的变化情况[6]。利用研究区2009年和2014年土地利用现状数据库中的耕地图斑计算耕地变化幅度:

利用研究区2009~2014年土地利用现状数据库中每年的耕地图斑,计算年度耕地变化动态度:

式中,D表示耕地变化率[7];K表示耕地的动态度;Ua和Ub分别表示耕地在研究初期和末期的数量;T为初期到末期的时长[6]。K>0时,表示某时期内耕地数量增加;K<0时,表示耕地数量减少。

由式(1)、式(2)计算发现研究区6 a内耕地总体变化率为-5.36%,表明研究区耕地总体减少。由图 1可知,研究区每年耕地变化动态度在-0.68%~-1.77%之间,年均耕地变化动态度为-1.1%,表明研究区耕地每年都在减少,且每年减少的幅度不同。

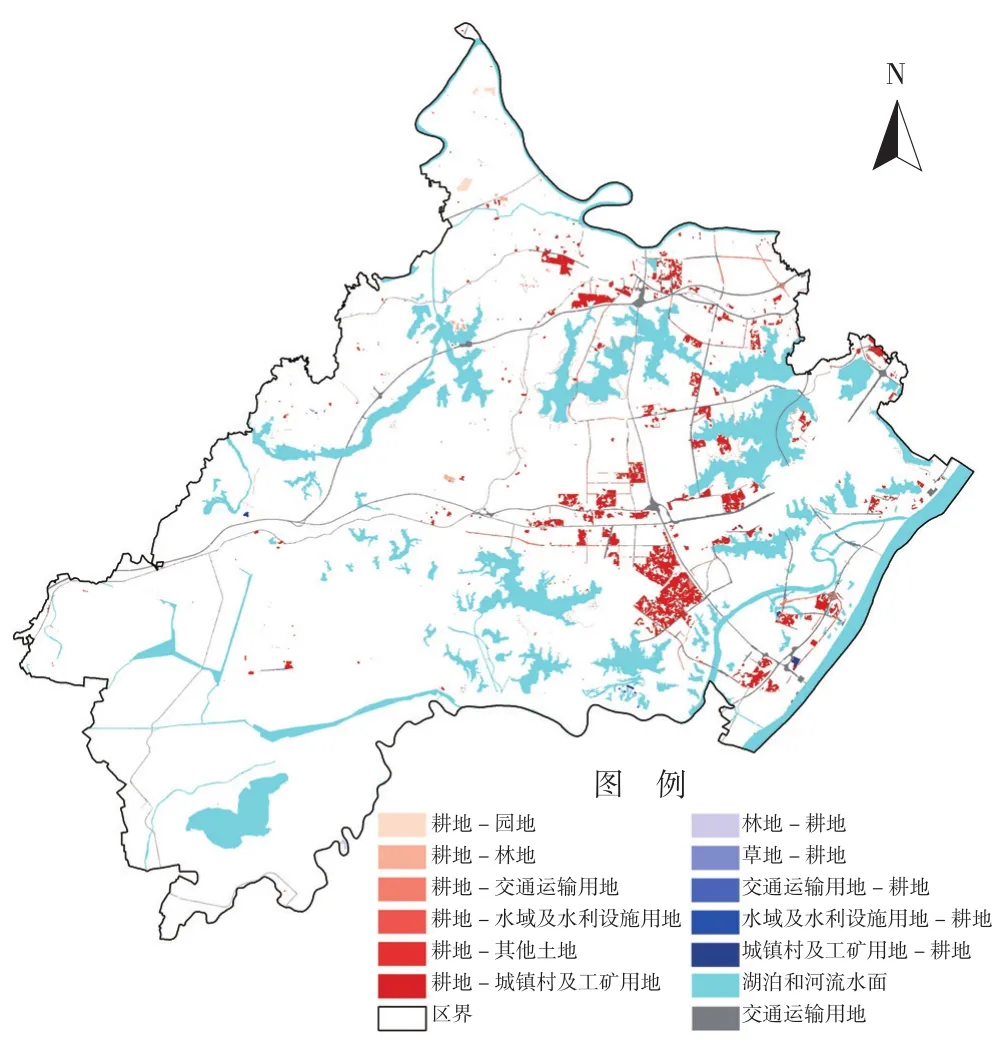

2.2 耕地变化结构分析

利用GIS空间分析工具,对研究区2009~2014年耕地变化进行分析,统计发现近6 a内研究区耕地增加与减少的数量比为1:101,说明耕地减少量远远大于耕地增加量。在此基础上,统计分析年度耕地的流向,利用土地利用变化图谱和耕地转移空间可视化技术,对减少耕地的结构进行空间分析,研究各种土地利用类型变化的空间分布情况,发现耕地大量流向了建设用地(如图2所示),而建设用地主要分布在研究区规划划定的交通干线沿线及建设用地预留区。增加的耕地主要来源于城镇村及工矿用地和林地等地类,其空间主要分布在研究区西部离现状交通干线较远区域(如图3所示)。

2.3 耕地变化趋势分析

图1 研究区耕地变化动态度

图2 研究区耕地流向图

图3 研究区耕地变化信息图谱

在耕地变化动态度分析结果和耕地变化结构特征分析的基础上,进一步分析研究区减少耕地的空间分布特征和地貌分布特征,从耕地保护的视角,解析耕地变化趋势。

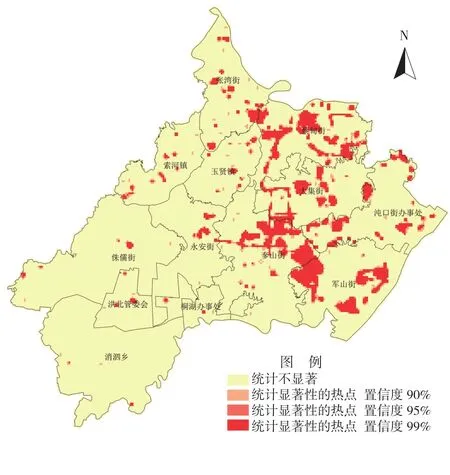

2.3.1 耕地变化空间分布模式

基于空间关联的视角,利用ArcGIS热点分析工具分析耕地变化的空间分布模式(离散、随机还是聚合)。ArcGIS热点分析工具可对数据集中每个要素进行Getis-Ord Gi*统计计算(见式(3)~(5)),得到z得分和p值。Gi*统计的结果是z得分,z得分的绝对值越大,说明要素周围聚集的程度越高,即形成热点区域;z得分越接近0,则表示要素没有聚集情况,呈随机分布。p值表示变化要素的空间模式是由某一随机过程造成的概率,用于确认Gi*统计是否显著,p值和z得分都呈正态分布,在出现极高或极低(负值)z得分时,这些得分与非常小的p值关联。一般当z得分≥2.58或≤-2.58 时,p值小于0.01,表示置信度为99%以上[8,9]。

式中,xj是要素j的属性值;wi,j是要素i和j之间的空间权重;n为要素总数,且

按照上述模型,将研究区2009~2014年年度减少耕地图斑,转换为200 m×200 m尺度的矢量规则网格,基于历年耕地是否发生变化对网格进行0、1赋值(1表示发生耕地变化,0表示未发生耕地变化),对赋值后的网格进行热点分析(见图4)。计算出的z得分均大于-0.63,说明蔡甸区内只存在耕地变化次数高值的热点地区,不存在耕地变化次数低值的热点地区。从图4可知,无论置信度为90%、95%还是99%,耕地变化次数的高值聚集区域主要分布在研究区的东北部,京港澳高速沿线和武汉市都市发展区内的街镇范围内。表明上述耕地变化频率较高的地区呈现出一定的聚集性,在空间分布模式上呈现出连片式和扩展式。

图4 耕地减少的热点分布图

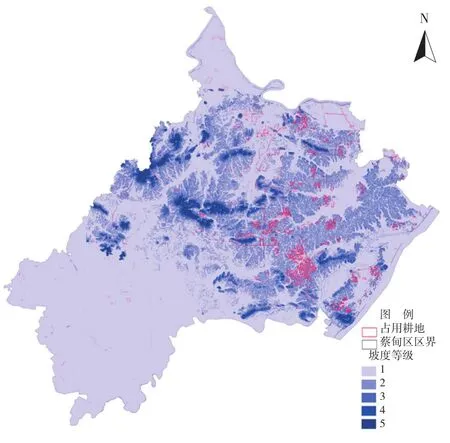

2.3.2 耕地变化区域地貌特征

根据第二次全国土地调查的耕地坡度分级,耕地分5个坡度级(上含下不含),坡度级1代表坡度在0°~2°;坡度级2代表坡度在2°~6°;坡度级3代表坡度在6°~15°;坡度级4代表坡度在15°~25°;大于25°为坡度等级5。对研究区减少耕地进行坡度赋值分析发现,减少耕地的46.53%发生在坡度0°~2°地区;49.01%发生在坡度2°~6°地区;4.44%发生在坡度6°~15°地区;0.02%发生在15°~25°地区(见图5)。由此可见,研究区95.54%的减少耕地处于坡度低于6°的平坦地区,说明耕地在地势较平缓地方容易被占用。

2.4 变化耕地质量分析

耕地质量是各种自然因素、利用因素、经济因素综合作用的结果[10],全国耕地质量分为15个等别,1 等最好,15等最差。根据2010年度湖北省武汉市蔡甸区耕地质量等级成果补充完善成果分析,研究区耕地自然等别为2~4等、利用等别为4~7等、经济等别为4~7等,说明研究区耕地质量普遍较好。

依据2010年度湖北省蔡甸区耕地质量等级成果补充完善数据库成果和评价体系,对研究区2009~2010年减少的耕地,采用因素法,进行自然质量、利用系数和经济系数修正,得到耕地的地方自然质量等别指数、利用等别指数和经济等别指数,并按照《农用地质量分等规程》中湖北省等指数与国家等指数的转换公式(见式(6)~(8))进行省等指数转换,按照单元指数所在等别范围划分变化耕地的国家自然质量等别、利用等别和经济等别[10]。同时提取研究区2011~2014年减少耕地图斑,通过空间赋值将2010年研究区耕地质量等级成果补充完善数据库中的国家自然质量等别、利用等别和经济等别转赋到减少耕地图斑上,综合两 个时段变化耕地的质量信息,统计得出研究区近6 a减少耕地的质量情况(见图6)。国家级自然等指数=省级自然等指数×1.971-2 732.528 (6)国家级利用等指数=省级利用等指数×1.144 4-1 151.18 (7)

图5 减少耕地的坡度级别分布

图6 2009~2014年减少耕地的质量等别占比情况

国家级经济等指数=省级经济等指数×1.431 4-1 233.68 (8)

由图6可知,减少耕地中99.58%的耕地国家自然等为2等或3等;86.71%的耕地国家利用等为4~6等;89.16%的耕地国家经济等为4~6等。综合分析,发现研究区近6 a被占用耕地的自然质量较好,且耕地减少普遍发生在耕地质量较好地区。

3 结 语

本文采用定量与定性相结合的思路,从耕地变化的幅度、结构、布局、地貌形态和质量特征等多维度对研究区域耕地演变进行了分析,客观地揭示了耕地减少趋势和变化规律。研究表明:耕地变化呈减少趋势时,其幅度和动态度正相关;耕地减少的数量远大于耕地增加的数量,且主要流向了城镇建设用地;耕地减少主要发生在交通干线及城镇村用地周边,且地势平缓、质量较好的耕地占用比例较高。鉴于耕地演变特征和规律,结合耕地占补平衡制度落实表明在新型城镇化进程中,地区耕地保护压力巨大。因此,建议一方面加大技术、资金和政策供给,提升耕地质量和产能;另一方面,必须加强建设用地集约节约利用考核,强化控增量、挖存量,确保合理高效用地,把节约集约用地转变为经济发展的新动力。

[1] 郝芳华,常影,宁大同.中国耕地资源面临的挑战与可持续利用对策[J].环境保护,2003(4):30-33

[2] 许月卿.区域耕地动态变化及可持续利用评价——以河北省黑龙港地区为例[J].地理科学进展,2002(1):35-42,96

[3] 罗志军,刘耀林.湖北省耕地数量变化及驱动因子分析[J].国土资源科技管理,2005(3):7-11

[4] 邓楚雄,李晓青,向云波,等.长株潭城市群地区耕地数量时空变化及其驱动力分析[J].经济地理,2013(6):142-147

[5] 赵其国,周生路,吴绍华,等.中国耕地资源变化及其可持续利用与保护对策[J].土壤学报,2006(4):662-672

[6] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999(1):83-89

[7] 蔡玉梅,任国柱.中国三大地带耕地的时空演变特征及对策[J].资源科学,1998(5):43-48

[8] 杨晓明,戴小杰,田思泉,等.中西太平洋鲣鱼围网渔业资源的热点分析和空间异质性[J].生态学报,2014(13):3 771-3 778 [9] 汪明峰,顾成城.上海智慧城市建设中公共WLAN热点的空间分析与检讨[J].地理科学进展,2015(4):438-447

[10] GB/T 28407-2012.农用地质量分等规程[S].

P208

B

1672-4623(2016)03-0085-03

10.3969/j.issn.1672-4623.2016.03.027

童秋英,正高职高级工程师,主要从事国土规划信息化及信息咨询工作。

2015-12-04。

项目来源:国家科技支撑计划资助项目(2012BAJ23B00)。