松散堆积体边坡预应力锚索支护参数设计

2016-12-23张德圣陈立堂

张德圣 陈立堂

摘要:松散堆积体边坡是一种较为特殊类型的边坡,治理难度大,而预应力锚索是边坡支护中常用的、经济有效的方法。由此,锚索参数设计显得相当重要。基于前人研究成果基础上,对预应力锚索设计参数进行了系统地归纳和总结,重点分析了堆积体边坡锚索参数设计。分析认为,锚索参数设计主要集中在内锚固段长度、锚固角、锚固间排距等7个方面,每个参数设计都不可忽略。案例分析得知,理论计算得到的锚固支护参数与实际值较为吻合。

关键词:松散堆积体;预应力锚索;支护;参数设计

中图分类号:TP393

文献标志码:A

文章编号:1672-1098(2016)04-0001-05

堆积体是我国西南地区普遍发育的一种地形地貌,属于第四系堆积作用形成的地质体。在水利水电、铁路、公路等工程建设领域中,常会遇到一些大型的堆积体边坡。自然状态下,堆积体边坡通常处于临界状态,一旦这种临界条件发生改变,就会造成边坡失稳。在治理边坡失稳的支护结构中,预应力锚索是一种非常有效的、经济的、常用的支护结构形式,在堆积体边坡治理过程中也不例外。

对于预应力锚索参数的设计研究较多,主要集中于内锚固段长度,锚固角(锚固倾角),锚固间、排距,等三个方面的研究。根据前人研究可知,人们对于锚固支护参数的研究一般局限于某一个或几个方面的研究;且没有进行系统的、全面的分析和研究。此外,前人对于锚索参数的设计研究也多倾向于岩质边坡,对于堆积体边坡锚固参数的设计研究相对较少。本文以堆积体边坡为研究对象,从锚索支护的6项参数人手,系统和全面地分析如何进行锚索参数的设计。旨在总结前人研究成果、积累经验,为后期的研究提供依据、为堆积体锚索的设计、施工提供参考和借鉴。

1.参数设计关键影响因素

锚索加固堆积体边坡的目的和加固其他类型边坡的目的一致,即是改变堆积体的变形特性,增加其综合强度。然而,堆积体边坡与一般类型的边坡不一样,有其特殊性。一般地,堆积体边坡的结构具有双层结构,即上伏堆积体和下伏基岩。上伏堆积体一般比较松散,多孔隙;下伏基岩一般比较致密;在上伏堆积体和下伏基岩之间常常分布一薄夹层(坡积层或洪积层),该接触带夹层往往形成潜在的滑移面。所以,可以从堆积体结构和加固目的等方面来分析影响堆积体边坡锚索参数设计的影响因素。

1.l基岩的性质

岩体的强度决定了岩体与锚固体间的粘结强度,粘结强度是决定内锚固段长度的重要因素;同时,岩体强度也决定了施加预应力大小,岩体强度越高,锚下岩体承载力越大,岩体的变形越小,预应力长期稳定性越高。

1.2堆积体的性质

堆积体的组成、厚度和透水性等方面是工程设计与施工中必须要考虑的问题,它们也是影响锚索设计参数的重要因素之一。堆积体的组成不同,其密实性也有所不同;堆积体的厚度直接影响到锚索的设计长度,也会影响到该类边坡的稳定性;水是工程边坡的一个不利的影响因素,堆积体的透水性与否也会诱导该类边坡是否会发生失稳。

1.3堆积体边坡被加固安全系数

预应力锚索可以在很大程度上提高边坡的安全稳定性系数。而被加固边坡安全系数要求越高,安全储备越大,边坡稳定性越好;相应地,由此引发的工程量也越大。然而,在实际工程的设计与施工过程中,人们不可能一味地提高边坡工程的安全等级,还要考虑到工程的经济性和合理性问题。

2.参数设计

2.1内锚固段长度

内锚固段长度一般有两部分组成:即有效长度和安全储备长度。锚索工程设计中,锚固段长度设计是关键问题之一,而锚固段中剪应力分布是影响锚固段长度的最主要因素。目前,仍然以这种剪应力在锚固段中平均分布来设计锚固段长度,该计算方法显然不够合理。鉴于此,很多学者都对内锚段长度进行了研究。研究结果表明,预应力锚索锚固段的受力范围较短,在靠近自由段处应力较大,沿锚根方向应力迅速衰减。锚固段的剪应力在靠近顶端(自由段与锚固段分界端点)的一侧取得最大值,剪应力的一般分布规律为先逐渐快速上升后再逐渐下降的曲线。

由此可知,提高锚固效果应增加有效的锚固面积或分散锚固段前端的集中应力。内锚段长度设计中,要考虑索体与锚固体之间、锚固体与岩土体之问的粘结强度,当然,群锚设计中还要考虑相邻锚索之间的相互影响,这在锚索间、排距部分再进行阐述。

2.2

锚固角(锚固倾角)

设锚索的水平倾角为θ,工程上通常把θ称为锚固角(见图1)。按照最大抗滑力与最小投资时锚固角为最优锚固角的优化设计方法,可获得最优锚固角:θ=π/4+ψ/2-α。其中,α为滑动面的倾角;ψ为滑动面的内摩擦角。

实际钻孔时,可通过校正和调整钻机的钻杆倾角(钻孔倾角)来控制锚固角;根据设计需要,在终孔验孔时还要进行锚索孔的测斜,其中一项是检查锚固角是否达到设计要求。

2.3锚索间、排距

锚固间、排距的大小不仅取决于被加固岩土体的范围,还与加固荷载的大小及与锚索内锚固段应力叠加相应的锚固间最小距离有关。被加固岩土体在预应力锚索作用下,会在岩土体坡面形成压应力,在内锚段形成拉应力。因此,在进行锚固间、排距设计时,应尽量使外锚墩下岩土体在张拉荷载作用下所产生的压应力能够搭接而又不能使内锚段形成统一的拉裂面。实际工程中,锚固间、排距可以通过理论公式确定,也可以应用数值模拟方法确定。不过最好的方法还是把理论公式、数值模拟方法、工程经验和现场试验方法结合起来进行设计可能更合理一些。

2.4锚固方位角

根据《水电水利工程预应力锚索施工规范》¨引,锚固方位角误差应小于或等于3。。其实,锚固方位角是一项比较细小的工程问题,通常被人们所忽略。一般认为,锚索孔均与坡面走向线垂直,其实不然。例如,坡面走向线为曲线时,锚固方位与坡面走向可能斜交(见图2)。锚索孔方位角的设计不仅与岩层结构面的走向、倾向等有关,还要考虑到实际施工中可能出现的问题,种种因素决定锚索孔方位角与坡面走向的垂线方向不一致。实际工程中,为避免锚固方位角出现错误,一般用GPS等仪器标出方位角,由两点控制(孔位点和孔位外任意一点);钻孔时,可用地质罗盘校正钻机的方位来控制锚固方位角。

2.5锚索全长

锚索总长由锚索自由段、张拉段和外露段长度组成;而文献和则认为,锚索总长由孔深、锚墩厚度和张拉用索体长度组成(钢绞线下料长度)。虽然两种观点是一致的,但本人作者则倾向于后一种观点,因为该观点更具有可操作性和鲜明性。值得一提的是,对于堆积体锚索而言,锚墩厚度一般都较大,与岩锚锚墩厚度差别很大;而张拉用索体长度必须大于或等于张拉用千斤顶体长、工作(工具)锚厚度和工作(工具)夹片长度三者之和。在进行堆积体顸应力锚索孔深设计时,锚索必须要穿过堆积体厚度并深入到完整的基岩中。

2.6锚固力、每束锚索所需钢绞线根数与锚孔直径

锚固力的设计可参考《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)进行。其计算原理是把锚作用力简化为作用于坡面上的一个集中力,锚固力计算简图如图3所示。按照规范,设计锚固力是根据边坡不稳定力(下滑力)确定,其计算公式为

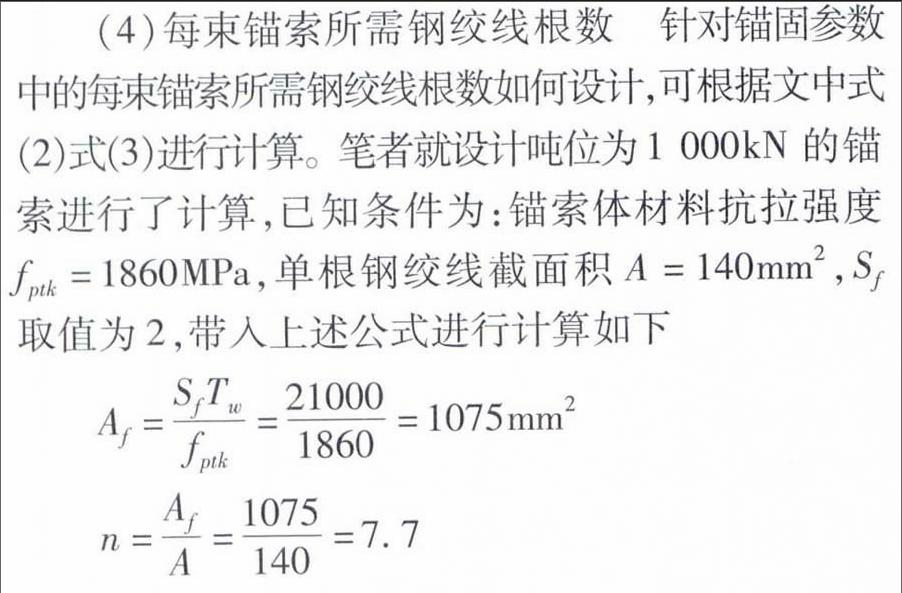

每束锚索所需钢绞线根数与锚索孔直径是由锚固力大小来设定的,一般地,锚固力越大,锚孔直径也越大、所需钢绞线根数也越多。具体地,锚孔直径、每束锚索所需钢绞线根数的设计值要根据锚索体的截面积来确定,也即锚索孔横截面积应大于等于锚索体截面积或锚索孔径应大于等于锚索体的直径;而钢绞线根数和锚索体截面积可以根据如下计算公式确定:

3.案例分析

小湾电站位于云南省大理自治州南涧县与临沧地区凤庆县交界处的澜沧江中段河段,是澜沧江中下游河段上第二座梯级电站。堆积体边坡是小湾边坡工程中的一种典型边坡,堆积体边坡可能存在的失稳滑动面位于堆积体与基岩的接触面附近。根据相关文献,堆积体边坡可能滑动面的倾角和堆积体与基岩之间的接触面倾角一致,即倾角大约为45°;潜在滑动面的内摩擦角为25°~40°,平均内摩擦角为30°;该堆积体边坡预应力锚索内锚固段长度设计值:设计吨位为1000kN的锚索内锚固段长为4~6m(实际值8m),而1800kN的锚索内锚段长为5~8m(实际值10m);群锚间距×排距设计值为5m×4m。此外,根据现场锚索施工获悉:锚索的水平倾角为12°左右;锚索体材料抗拉强度fptk=1860MPa,单根钢绞线截面积A=140mm2,设计锚固力Tw=1000kN的锚索所需钢绞线的根数为7根。

根据上述所列出的部分参数,现对堆积体锚索主要设计参数进行对比分析如下:

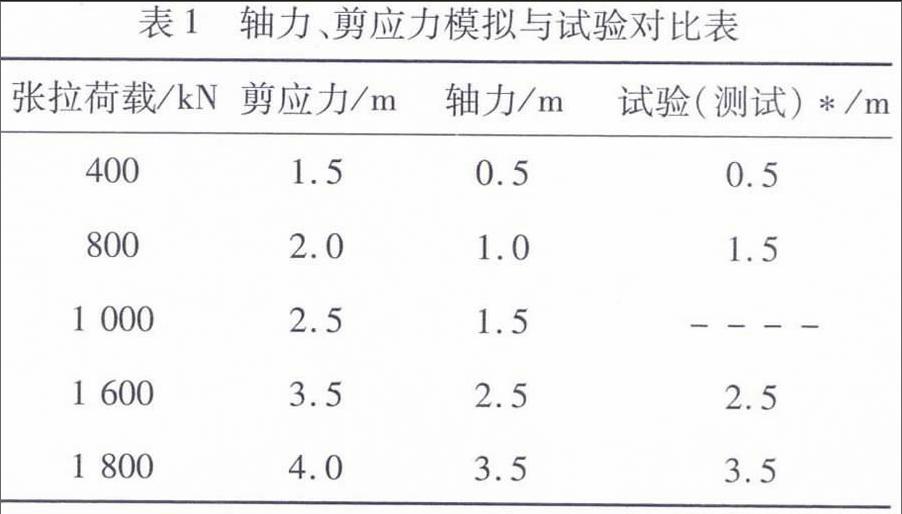

(1)内锚固段长内锚固段长度过长,会造成不必要的浪费;长度过短又达不到锚固效果。根据前文所述,内锚固段长度一般由有效长度和安全储备长度组成,而事实上内锚固段长主要取决于有效长度。故此,笔者主要对锚固的有效长度进行了分析研究。通过锚固段轴力、剪应力延伸范围的模拟计算结果与试验(测试)结果的对比可知(见表1),小湾电站堆积体边坡预应力锚索内锚固段长度:1000kN和1800kN吨位的锚索,内锚固段有效长度分别为1.5m和3.5 m即可满足要求。而1000kN和1800kN锚索内锚段长度的设计值为4~6m(实际取值8m)和5~8m(实际取值10m)。

(2)锚固角小湾电站堆积体边坡锚索的锚固角一般为12°;同时根据文献,该边坡的潜在滑动面倾角大约为45°、内摩擦角为25°-40°(平均值为30°)。根据前文的最优锚固角公式:θ=π/4+ψ/2-α,可计算出θ=15°(平均值)。由此可知,案例中的设计锚固角与最优锚固角虽存在差异,但两者的数值又较为接近。

(3)锚固间、排距群锚设计与施工时,锚固间、排距是必须要考虑的支护设计参数之一。锚固间、排距之间的距离过近,将导致锚固的群锚效应,严重的会造成锚固失效;而锚固间、排距的距离过远,又可能起不到联合支护的作用。尤其是松散堆积体,合理的间、排距设计往往起到事半功倍的作用。

数值模拟研究时发现(见图4),锚固间、排距为5m时较为合理。锚固间、排距为4m时,坡面形成的压应力叠加区域有利于边坡稳定,但同时在内锚段又可能产生拉应力的叠加区域,该拉应力叠加区域可能会导致内锚段岩体遭受破坏,严重的会导致锚固失效。然而,锚固间、排距增大到5m时,既会在坡面形成人们期望的压应力叠加区域,又不会在内锚段形成拉应力叠加区域,这正是预应力锚索设计与施工所期望达到的效果。故此认为,堆积体边坡预应力锚索的设计间、排距以5m为宜。案例中的群锚间距×排距设计值为5m×4m,与研究较为吻合。

由以上计算可知,该设计锚索可使用7-8根钢绞线较为合理;而案例中,1000kN锚索所使用的钢绞线的根数为7根。由此,该设计计算较为合理,其他锚索可依此计算公式进行设计计算。

4.结语

预应力锚索是松散堆积体边坡支护中的一种重要的支护手段,锚索参数设计的好坏将直接影响到锚索的锚固效果,也势必会影响到整个边坡工程的稳定性。

根据分析认为,堆积体边坡锚索参数设计中,包括了内锚固段长度、锚索间排距和锚固角等7个方面内容,而且这些设计参数都是不可忽略的和极其重要的。把小湾工程堆积体边坡锚索设计参数与理论设计参数进行计算对比分析可知,理论计算得到的锚固设计参数与案例中的实际锚索设计参数较为吻合。