教材的系统化重组

2016-12-19鱼利明

◇ 鱼利明

教材的系统化重组

◇ 鱼利明

2016年暑期“部编本”教材培训会议上教材编者们共同谈到了现行教材在编排上的弊端,如:基本上都是单篇短文,按主题设置单元结构;多照顾到人文性,而忽略了语文教学的规律;只考虑所选课文是否适合本单元主题,难以照顾到本单元应当学习哪些知识、训练哪些能力,语文教学也就失去了必要的梯度。叶圣陶先生曾指出:“现在的精读教材全是单篇短章,各体各派,应有尽有。从好的方面说,可以使学生对于各种文体都窥见一斑,都尝到一点味道。但是,从坏的方面说,将会使学生眼花缭乱,心志不专,仿佛走进热闹的都市看见许多东西,可是一样也没有看清楚。现在的国文教学成绩不能算好,一部分的原因,大概就在选读单篇短章,没有收到好的方面的效果,却受到了坏的方面的影响。”

本次“部编本”语文教材给我们带来了一些“惊喜”,即采用“双线组织单元结构”,按照“内容主题”组织单元,课文大致都能体现相关的主题,形成一条贯穿全套教材的、显性的线索;同时又有另一条线索,即将“语文素养”的各种基本因素,包括基本的语文知识、必需的语文能力、适当的学习策略和学习习惯,以及写作、口语训练等等,分成若干个知识或能力训练的“点”,由浅入深,由易及难,分布在各个单元的课文导引或习题设计之中。“语文素养”的提出让我们对教材充满期待,也使教材多年存在的诟病得以“拨乱反正”。但“内容主题”的提出,不知道会不会依然走起老路。

翻阅全国现行的小学语文12套教材,不难发现,选文编排缺乏系统化。何谓系统化?系统化是指采用一定的方式,对已经制定的规范性文本或流程进行归类、整理或加工,使其集中起来作有系统的排列,以便于使用的活动。以人教版教材为例,12册教材涉及的阅读文本为 379篇,5大类主题。相同的主题在不同年段会重复出现,但要求略有不同。单篇选文,很难形成对某一项内容的具体化、系统化。例如,围绕西藏的话题,教材选入了 4篇文章《文成公主进藏》(第 8册略读)、《把铁路修到拉萨去》(第 10册略读)、《拉萨古城》(第10册选读)、《藏戏》(第12册略读)。作为执教者,我们有着相同的经历,即教学一篇课文,很少与教材前后涉及相似内容的文本进行回顾、统整,那么这四篇文章的教学只停留在某个时段对西藏的碎片式的了解,缺乏对西藏的系统性认识。反之,如果这些选文重新组合后,我们将系统化地从以历史真实为依托的民间故事(《文成公主进藏》)入手,到凝聚了一代又一代建设者以智慧和力量打通 “天路”,揭开西藏神秘面纱(《把铁路修到拉萨去》),再到领略西藏首府拉萨这座最具特色、最富魅力、最圣洁的城市(《拉萨古城》),最后了解“活化石”藏戏的形成及其特色,体会其艺术魅力和丰富的藏族文化(《藏戏》)。这样,我们就能在全面了解西藏的同时,兼顾语文素养的落实,如此教材在编排上的系统化才能得以凸显。

下面,我将以人教版为例从近几年的教学研究与实践中选取几个典型案例进行赘述。

一 例谈几种重组方式

1.单元加法组合。

目前,各地在做的单元组合教学,关注到的不仅是对单元进行简单的内容组合,而是重在“整体把握”,即不仅要从整体上把握课文内容,理解文本所表达的思想、观点和感情,更要根据不同单元的特点阐发文本内容、研究表达形式等,从而让单元组合教学的内涵和价值真正得以实现。

第9册第三单元是一组说明文,这也是教材内为数不多的按文体进行编排的单元,包括《鲸》《松鼠》《新型玻璃》《假如没有灰尘》4篇课文。我在传统的单元组合基础上进行重组,又添加了《太阳》《只有一个地球》《各具特色的民居》3篇说明文,采用板块式授课。第一板块:出示学习单,了解组文的基本内容,听写易错的生字,渗透归类记字的方法。第二板块:以《太阳》为例复习多种说明方法,教学例文《鲸》。再读,了解一般说明文的行文结构,猜想说明方法,体会运用说明方法的好处。以《松鼠》作为阅读材料,进一步体会说明文在生活中的应用,体会《鲸》与《松鼠》在表达上的不同。第三板块:教学例文《新型玻璃》进一步体会说明文的行文结构。在原有认知基础上,体会说明方法中语言的生动、准确、形象。以《假如没有灰尘》作为阅读材料,明确说明文在生活中的应用。第四板块:拓展阅读《只有一个地球》《各具特色的民居》,尝试在习作中运用说明方法,推荐阅读《森林报》。

这样,我们对教材内的说明文就有了系统化的认识和运用,也尝试了由“教课文”变成用课文学语言、用语言,从而提升学生的阅读理解能力、运用语言表达的能力以及学习能力。学生深入到文本语言中,感受语言、熟悉语言、理解语言、借鉴语言,我们的教学也充分利用了课文这个“例子”,实现了得意、得言、得法。

2.比较式组合。

比较阅读是把内容或形式相近、相对的两篇文章或一组文章放在一起,对比着进行阅读。在阅读过程中,老师带领学生不断进行比较、对照和鉴别,这样既可以让学生开阔眼界、活跃思想,使认识更加充分、深刻,还可以让学生看到差别,提高鉴赏力。

以“走进神话”为题,我将第8册中的《普罗米修斯》、第6册中的《女娲补天》与语文S版12册中的《鲧禹治水》组合起来,比较阅读中国和希腊神话故事的不同。从“聊神话——了解神话故事创作的原因”“读神话——先读人物,再读环境,三读情节”“品神话——中希神话故事的异同点”三个板块展开教学。故事中的反面人物、恶劣的环境、跌宕起伏的情节都是为了衬托主人公的英勇、伟大、善良以及为人类造福的决心,神话故事中常用衬托让伟人更伟大、小人更渺小。同时,为了让情节更曲折、可读性更强,作者通常采用一波三折的描写手法。教学此方法后,让学生猜读《鲧禹治水》中的情节会如何发展。最后,在比较中出示“鱼老师读神话”,初步了解中希神话因地域、文化、信仰的不同而存在的差异。如希腊神话以男性神为主,由男性神统治一切;中国神话多是半人半兽,以女性神为主。希腊的神可以有七情六欲,可以犯错误;而中国的神没有,更不会结婚、生孩子。希腊的神话中,凡人能干的事,神也能干;中国的神则是正义的化身。希腊神话中神的位置要靠武力来争夺,中国神的位置比较稳定。希腊神话歌颂冒险,赞美肉体;中国神话歌颂劳动,赞美意志。希腊神话以奥林匹斯山为中心,形成一个完整的神话体系;中国神话经过历史潮水的冲刷,大多已成零碎的片段。

这样一组值得体味的好文章,重组教学后,神话故事的可读性更强。我引导学生在阅读过程中体会神话的神奇,感受文本是怎样通过神奇的想象表现的,感知神奇,感悟神奇,读懂神奇。神话的一大特点,就是想象丰富。因为有丰富的想象,神话才那么吸引人。

3.关联引申式组合。

关联即起连接作用的、相互有联系的事物形态,引申谓由一事一义推延而及他事他义,“引而伸之,触类而长之”。

例:《太阳》(6册)→《月球之谜》(6册)→《只有一个地球》(11册)

《夸父追日》(6册)→《嫦娥奔月》(苏9册)→《盘古开天》(5册)

如上图,太阳、月球、地球有着密切的关系:地球是太阳系中一颗行星,而月亮是地球的一颗天然卫星,地球和月亮构成的行星系围绕太阳进行公转,从而使地球产生四季的差别。在地月行星系中,月亮围绕地球转动,同时地球不停自转而产生昼与夜的差别。当三者排成一条直线时会出现日食或月食现象,当月亮在中间挡住了阳光射向地球就出现了日食,当地球在中间挡住了阳光射向月亮就出现了月食……这些关联,想必我们从小就开始慢慢了解。如果我们把三者重组在一起教学是不是可以更系统地说明它们与人类的密切关系呢?

以“人类能不能移居”为话题展开教学。首先阅读《太阳》,明确太阳和人类有着非常密切的关系,地球上的阳光雨露、万物生长都是太阳的恩泽。然而正因为太阳那么大,温度那么高,距离我们又那么远,我们爱它却又不敢靠近它,人类移居太阳只能是梦想而已。既然太阳无法居住,那么再看看月球吧!“月球上满是尘土、岩石和环形山,没有水,没有任何生命。月球是一片荒漠。(《月球之谜》)月球缺少人生存最基本的条件——水,看来移居月球也不现实。有了前两次的“不能”,这时候再来教学《只有一个地球》。从人类生存的角度介绍地球的有关知识,阐明人类的生存“只有一个地球”的事实,呼吁人类珍惜资源、保护地球的情感就会油然而生。那么,这种爱护生态环境的意识就远比单篇文章来得强烈一些,也将三者与人类的密切关联体现得更加深刻、透彻。

当然,我们还可以纵向引申,如箭头所示,即将现实与神话结合。《太阳》《夸父追日》表达了同一主题——光明,《月球之谜》《嫦娥奔月》都有对月球“荒漠”和“寒冷”的描述,人类的老祖宗盘古身化万物所创造出的美丽宇宙我们怎能不爱护我们的祖先有何等魔力,能将这三个星球的特点形象地展现在神话故事中。重组教学让我们更加懂得爱护“美丽家园”的责任,同时认识神话这种文学体裁,体会神话传说的神奇,增加中华传统文化的积累。

因版面有限,余下的诸如“依据文体组合”“艺术门类组合”“历史题材组合”“民族气节组合”“作家作品组合”不作赘述。重组教学让我们的视野更广、知识更系统、教学效率更高,省下更多时间进行课外阅读。

二 重构单元目标

教材重组后,通常要根据各学段目标定位,重设三维目标。如在 “单元加法组合——说明文单元”中将目标定为:自学生字,在初读课文的基础上能明确课文的主要内容,完成学习单;巩固基本的说明方法,学习引用和分类别说明方法;品味科普性说明文和文艺性说明文在语言表达上的特点;运用多种说明方法介绍一种事物。

在“比较式组合——走进神话”中,教学目标定为:自学生字,完成学习单;了解神话故事是借助于想象来解释自然现象的;了解“衬托”是神话故事中塑造人物形象的方法;体会“一波三折”的写作手法并猜读《鲧禹治水》;初步感知中国和希腊神话故事的异同。

实践证明,教学目标的重设与陈述,更强化了知识与能力的关系、文与道的关系、基本技能与延伸技能的关系,使教学目标更好操作与检测,对于重组教学来讲,有着举足轻重的作用。

三 巧用学习单

2014年,我在深圳某活动中执教说明文组文教学时,很多老师对于“单元加法”组合中的7篇说明文重组教学议论纷纷,褒贬不一。有人说“教学就应该这样高效”,也有人说“这么大的容量,孩子们会不会吃不消”。其实,在开展重组教学研究之时,这是个不可忽略的问题。我们所看到的课堂呈现通常会运用2~3个课时,但实际上学生会在课前运用2~3天甚至一周的时间完成学习单。如下所示:

说明文学习单

同学们,生活中,我们常常会读到说明性文章。这些文章,不论是讲清楚植物的形态特征,还是说明白动物的生活习性,不论是介绍新产品的使用方法,还是解释自然现象的形成原因,都要使用一些说明方法。接下来,将要学习的四篇说明性文章会在40分钟之内完成,因此,同学们要做好课前预习,提高课堂学习的效率。请根据预习,完成学习单中的内容。

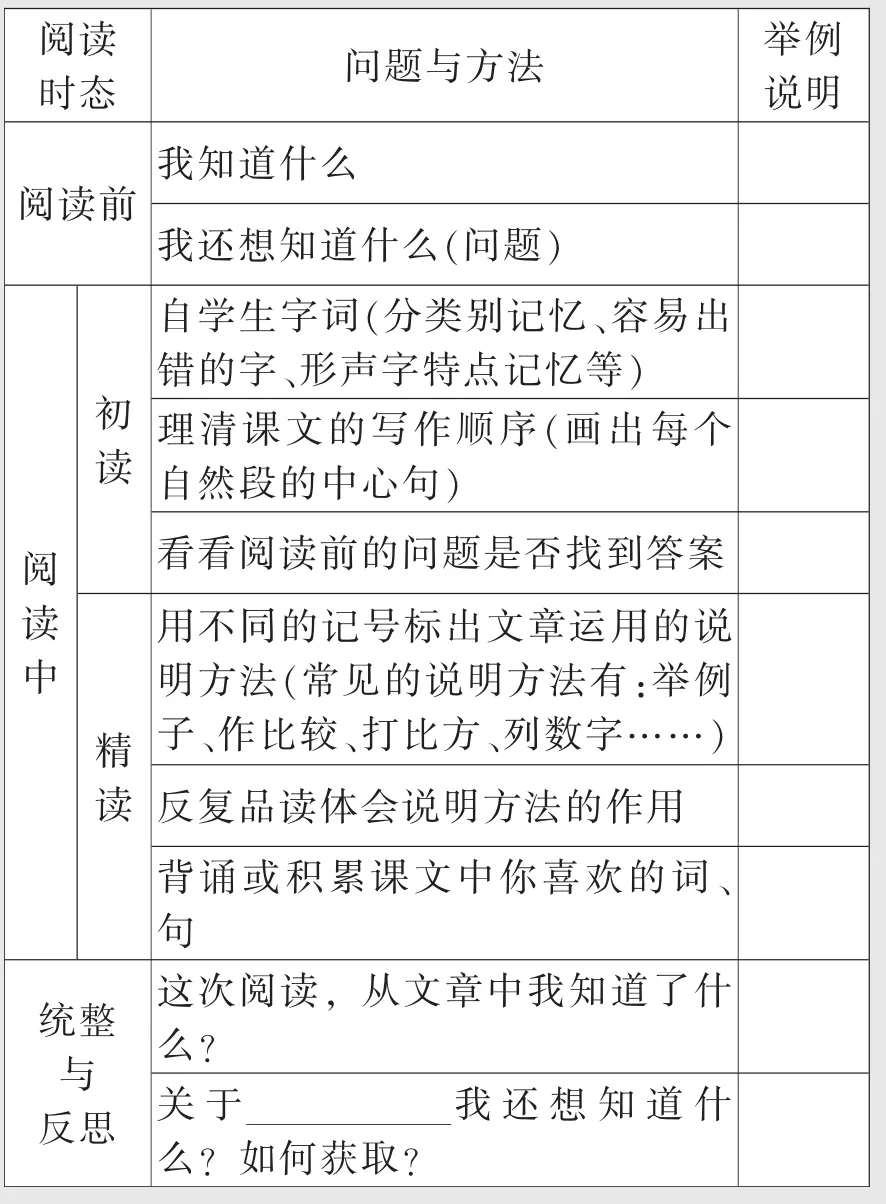

阅读时态 问题与方法 举例说明我知道什么阅读前我还想知道什么(问题)自学生字词(分类别记忆、容易出错的字、形声字特点记忆等)初读理清课文的写作顺序(画出每个自然段的中心句)阅读中看看阅读前的问题是否找到答案精读用不同的记号标出文章运用的说明方法(常见的说明方法有:举例子、作比较、打比方、列数字……)反复品读体会说明方法的作用背诵或积累课文中你喜欢的词、句统整与反思这次阅读,从文章中我知道了什么?关于 我还想知道什么?如何获取?

教学中,教师以学习单作为了解学情、梳理问题的抓手,不再单调重复学生已知的问题,而把他们带向更高的未知领域。学习单,立足于学生的学习过程,作为学生学习的线路图,也体现了教师对教材、教学、教育的理解。

如何作好教材重组,我建议老师们在备课时视野要宽,不能仅仅关注所教授的年级、学期的教材,还要学会统筹兼顾,备齐12册教材,把“读教材”作为阅读的第一步,找到教材在选文安排上系统化的联系。这时,你会发现,原来教材选文涉及30余省市及港澳台地区,如北京——《北京的春节》《颐和园》《长城》,新疆——《葡萄沟》《和田的维吾尔》《七月的天山》,浙江——《观潮》;你会发现某一作家的作品出现了三次以上;你会发现寓言故事最后一次出现是在四年级教材中……于是,你就会思考这是为什么?带着这些问题去研究,你就会找到重组教材的密码。

新疆乌鲁木齐市教育研究中心)