惩罚性赔偿制度的缺陷与修复*

2016-12-13叶延玺

叶延玺

惩罚性赔偿制度的缺陷与修复*

叶延玺

(浙江财经大学东方学院,浙江海宁 314408)

惩罚性赔偿具有“准刑罚”的特征,背离了损害填补的基本原理;同时,惩罚性赔偿又是现行法中被严重“软化”的制度,无法实现其应有的威慑功能。造成惩罚性赔偿被“软化”的原因在于当前理论必然会导致受害人“不当得利”的结果。故此,应当分两步对惩罚性赔偿进行重构性修复:其一,将惩罚性赔偿的适用范围限定为“执法落差”的情形,并解除其它不合理限制,以恢复其完整的威慑功能;其二,建立惩罚性赔偿金的合理分配机制,以化解受害人的“不当得利”。经重构的惩罚性赔偿实为补偿性赔偿的特殊安排,由此带来的上升行为风险可以通过责任保险进行分散。

惩罚性赔偿;不当得利;威慑功能;“执法落差”

一、我国惩罚性赔偿的“软化”现象

惩罚性赔偿是普通法中较为独特的一个制度,常被大陆法学者讥讽为民刑不分的产物。即使在普通法国家也早有人指出:“惩罚性赔偿是一个‘异数’;它并非是民法的适当目标,而是刑法的任

务。”[1]我国在1993年《消费者权益保护法》第49条中首次规定了惩罚性赔偿,成为继受该制度为数不多的大陆法国家和地区之一。《食品安全法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《侵权责任法》等也均涉及惩罚性赔偿的规定。与英美国家相比,我国惩罚性赔偿受到十分严格的限制,是一个严重“软化”制度。

第一,适用范围十分狭窄。我国现行法规定的惩罚性赔偿仅涉及与产品责任相关的领域(消费品、食品、商品房等均属于广义产品)。自该制度被立法采纳以来,我国学界一直存在扩大惩罚性赔偿适用范围的呼声。王利明教授曾主张我国应将惩罚性赔偿适用于殴打、辱骂等人身损害情形;[2][3]也有学者呼吁将惩罚性赔偿适用于医疗责任、知识产权侵权、证券侵权、环境侵权等领域;[4]另有学者认为,我国应在大规模侵权领域普遍适用惩罚性赔偿。[5]关于惩罚性赔偿的适用范围也是《侵权责任法》立法过程中的重要争议问题。梁慧星教授等人曾建议,应当将惩罚性赔偿规定在《侵权责任法》的总则部分,[6]也即,惩罚性赔偿的适用范围不限于产品责任,而应适用于所有侵权行为。

第二,构成条件过于严格。《侵权责任法》第47条和《消费者权益保护法》(2013年)第55条第2款不仅要求侵权人主观上为“明知”,并且要求造成“死亡或者健康严重损害”的结果。在主观方面,我国法律将惩罚性赔偿的构成条件限定为明知(故意),显然要比美国法当中的“恶意”、“漠不关心”、“鲁莽”、“轻率”或“重大过失”等用语更加严格。[7]在客观方面,虽然英美法通常也将受害人的实际损害作为确定惩罚性赔偿金额的重要考虑因素,但径直将“死亡或者健康严重损害”作为其构成条件的情况却未曾见闻。[8]

第三,金额限制不尽合理。我国2009年《食品安全法》第96条第2款规定的惩罚性赔偿为“价款十倍”。由于食品价格一般不高,价款十倍的赔偿通常难以取得理想的威慑效果。2015年《食品安全法》第148条第2款修订为“价款十倍或者损失三倍”,且“不足一千元的,为一千元”。该法规定的金额总体上略有提高,但仍然有限。最高人民法院“商品房买卖合同纠纷解释”第8条规定的惩罚性赔偿为“不超过已付购房款一倍”。此处所指的“已付购房款”在现实中以“首付款”居多,较低者有时仅占全部房款的20%左右。由于作为侵权一方的房企通常资力雄厚,“已付购房款一倍”对其不过是九牛一毛。况且,交易标的价值与侵权责任通常没有直接关联,这两个条文以交易标的而非受害人的实际损失为计算依据也难谓合理。2013年《消费者权益保护法》第55条第1款对欺诈行为规定的惩罚性赔偿为消费金额的三倍,且“数额不满五百元的,为五百元”;第2款规定造成“死亡或者健康严重损害的”,受害人可另要求“所受损失二倍以下的惩罚性赔偿”。该条款相对于1993年旧法第49条的规定有所提高和完善,对于一般的经营者和销售者具有一定威慑力,但对于众多规模较大、实力雄厚的企业而言,其威慑效果似仍有不足。《侵权责任法》第47条对赔偿金额未有明文,仅表述为“被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿”,为日后解释预留了很大空间。

侵权成本过低一直是我国当前各种恶性侵权事故高发的重要原因,而惩罚性赔偿又或许是比任何其它手段更能有效提高侵权成本、遏制侵权行为的利器。故此,我国理论界和实务界大多都对惩罚性赔偿持肯定的态度。但是,由于惩罚性赔偿与损害填补的基本原理相背,至今也没有一个完全自洽的理论解释,致使人们在制定和运用惩罚性赔偿制度时表现得过分保守,半信半疑。

二、惩罚性赔偿的制度演变

(一)早期英美法:损害补偿范围的扩展

一般认为,现代意义上的惩罚性赔偿制度最早确立于 1763年英国的 Wiles v.Wood案和Huckle v.Money案。①(1763)98 Eng.Rep.498-499;(1763)95 E ng.R ep.768C.P..在这两个案件中,适用惩罚性赔偿的主要目的在于遏制政府职员对权力的滥用,并满足对受害人精神损害的赔偿。英国早期适用惩罚性赔偿基本上都涉及对原告人身或精神方面的伤害。并且,“在这些早期的英国法案例中,共同的线索就是,惩罚性赔偿所依赖的动机或者加重因素并不仅仅是被告不法行为的故意性,而且还有被告实施故意不法行为的欺侮或者羞辱的方式。”[8]美国当初的情况与英国非常相似,“不像我们现今惩罚性赔偿的态式,早期示范性赔偿的作用在于对因侵权人的欺侮而遭受情感和人格上无形损害的受害人以恢复性补偿。”[9]早期英美法中

的惩罚性赔偿主要关心的是特定情形下受害人补偿不足问题——因为英国和美国法律当时不允许对无形损害提出赔偿请求。在现今看来,这种所谓的“惩罚性赔偿”只不过是当时条件下扩展补偿范围的一种途径,其实质上仍属于补偿性赔偿。

(二)现当代美国法:一种“准刑罚”措施

美国主要将惩罚性赔偿适用于产品责任和商业侵权领域,并于二十世纪80年代保险危机前后达到顶峰。①See Report of the Tort Policy Working Group,Feb.,1986,pp.34-35.此时的惩罚性赔偿不单纯是为了实现对受害人的充分补偿,而是要强化对加害人的威慑。“今天,最高法院赋予惩罚性赔偿的特征仅仅是服务于惩罚和威慑两个目标,这两个目标在相当程度上与刑法相关联。”[10]惩罚性赔偿的此种威慑功能已不同于补偿性赔偿中作为补偿之反射效果的威慑,而有其特殊的背景和目的。

首先,惩罚性赔偿主要是对加害人非法获利的直接剥夺。在美国当代适用惩罚性赔偿的许多经典案例中,如Grimshaw v.Ford Motor Co.案、②(1981)119C A3d 757.TXO Production Corp.v.Alliance Resources案、③(92-479),509U.S.443(1993).Liebeck v.Mac Donald’s Restaurants案等,④531 F.2d 196,199-200(4th C i r.1976).对加害人非法获利的剥夺都是其中的关键。惩罚性赔偿的一个基本论据是:“商品制造人可在产品获利必然大于损害赔偿责任时,忽略产品制造上瑕疵,或放弃瑕疵的修改,而侵害消费者权益。超过实际损害赔偿的惩罚性赔偿金,正足以吓阻商品制造人从事类似不法行为。”[11]

其次,惩罚性赔偿所要剥夺的非法获利往往与加害人对社会公众权益的严重漠视相关。这种对他人权益的漠视总体上不同于传统侵权案件中表现出的那种非理性,而恰恰是加害人理性选择的结果。惩罚性赔偿的另一个论据就是:“商业行为人所做的选择不能通过具有人类情感性的语言,比如轻视、羞辱或者权力的滥用,来表现其特征。”[8]例如,在Grimshaw v.Ford Motor Co.案中,福特公司对P into汽车的缺陷及其可能引起的后果是明知的,而其不予召回的原因却是基于对回收成本和(补偿性)赔偿成本的计算结果。⑤(1981)119C A3d 757.对于这类行为,没有什么办法比直接剥夺其非法获利对行为人更具威慑力。

再次,加害人的非法获利通常还利用了“执法落差”的情势。[11]所谓“执法落差”,即加害人的系列行为造成多数人受到损害,但通常只有部分受害人对其进行索赔的情形。[12]因为受害人索赔的积极性与其损失大小、索赔成本等因素相关,涉案金额越小的案件,“执法落差”就越大。由于“执法落差”的存在,依照一般的补偿性赔偿只能部分地剥夺加害人的获利;扣除该部分赔偿成本,加害人仍有很大的非法获利空间。美国惩罚性赔偿经典案例中体现的意义恰在于弥补补偿性赔偿之不足,进一步剥夺受害人的非法获利,以消除“执法落差”。其方式为:通过惩罚性赔偿责令加害人向受害人赔偿的金额,应相当于受害人的实际损害除以全部侵权行为中被提起诉讼的比例。[13]

虽然美国也有不少学者认为,惩罚性赔偿同样具有填补受害人的补偿性赔偿以外损失(如律师费和其它诉讼费等)的功能,[14]但这显然不是惩罚性赔偿的主要目的,因为此类损失的补偿完全可以通过扩张补偿性赔偿范围的方式轻易实现。美国惩罚性赔偿实质上是要突破补偿性赔偿中的“损害-受偿”二元对称结构,而将其理论建立在对加害人的纯粹的有效威慑之上。美国现当代惩罚性赔偿的立论至少部分地依赖于刑罚原理,从而带有“准刑罚”的特征。“惩罚性赔偿实质上是一种界于民法和刑法之间的‘准刑罚’。它在私法案件中作为一种‘赔偿’由被告‘判给’原告,但是,它在多数适用场合的评判目的却被公然认为是非补偿性的刑事罚金。”[15]虽然当前美国惩罚性赔偿也要以补偿性赔偿为前提,但是,“惩罚性赔偿金的判与并非补偿原告,而是对被告故意或恶意的不法行为的惩罚,并遏制其未来从事类似行为。”⑥American Tort Re form Association(A TR A),Tort Re form Record,Sep.2013,p.19.

(三)中国法的继受:矛盾心理下的折衷

基于大陆法传统,我国学理上的基本观念是:民事责任以恢复受损害的权利为目的——即“补偿”,一般不具有惩罚性。[16]我国学者虽然也接受民事责任的惩罚性或制裁性,但通常认为它仅是民事责任的威慑和补偿双重功能的一个不可分割的

方面。[17]在我国,“传统民法理论认为,损害赔偿不论在侵权还是契约领域,只能以补偿性为其特征,不允许惩罚性措施的适用。”[18]尽管如此,鉴于上世纪八、九十年代以来假冒伪劣商品泛滥的形势,我国开始酝酿惩罚性赔偿立法,[19]并最终在1993年《消费者权益保护法》中首次作出规定。①在1993年以前,我国学界对惩罚性赔偿几乎罕有研究。在“中国知网”的“篇名”下输入关键词“惩罚性赔偿”,1993年以前的检索结果显示:1987年1篇、1991年1篇(译作)、1993年1篇;1993年以后的检索结果逐步上升。然而,该法第49条当中“一倍”赔偿的规定显然不足以起到遏制商品和服务领域欺诈行为的效果。2013年修订的《消费者权益保护法》第55条虽然相应地提高了赔偿标准,但与人们对惩罚性赔偿的期待相比仍嫌不足。

在现行法对惩罚性赔偿的倍数已作限定的前提下,影响其实际威慑效果的关键因素是消费者起诉的比例。显而易见,消费者起诉的比例又将受到产品单价(决定诉讼收益)、产品类型和缺陷程度(决定损害的性质和范围)、社会舆论等诸多因素的影响,具有极大的不确定性。对于某些单价极低的产品,很可能没有任何受害人提起诉讼;而对于某些单价远在诉讼成本之上的产品,其起诉或索赔的比例却有可能接近百分之百。在前一种情形,惩罚性赔偿的规定将如同虚设,立法实为鼓励企业生产、销售侵权产品;而在后一种情形,惩罚性赔偿对企业又会造成不合理的过度威慑。

我国各界对惩罚性赔偿普遍存在一种矛盾心理。一方面,我国作为继受大陆法传统的国家,必须保持法律体系的一贯性,无法摆脱“损害填补”原理的强力约束;另一方面,面对假冒伪劣商品泛滥等现状和补偿性赔偿的威慑乏力,又不得不从英美法系引进惩罚性赔偿作为现实的应对之策。于是,我国立法对惩罚性赔偿选择了折衷方案:在采纳惩罚性赔偿的同时,对其进行严格限制;既允许超出受害人的实际损失判给赔偿金,但又以受害人的实际损失作为惩罚性赔偿金的基准。实事上,如果坚持“损害填补”的大陆法传统,惩罚性赔偿在我国绝无存在之余地;如果坚持通过惩罚性赔偿来应对我国当下社会的不良现象,就应以“有效威慑”为目标对惩罚性赔偿进行全面设计。我国目前的折衷方案既试图保持“损害填补”的传统,又欲强化侵权赔偿的威慑力;但其结果却恰恰相反:既违背了“损害填补”的基本原理,又不能对目标侵权行为构成真正的威慑。一言以蔽之,现当代美国法中的惩罚性赔偿是以断然放弃“损害填补”原则为代价的,它所受遭受的指责也根源于此;我国法中的惩罚性赔偿则试图在沿袭“损害填补”传统路线的基础进行折衷,但结果是两头落空。

三、惩罚性赔偿的制度缺陷

(一)惩罚性赔偿金:受害人的“不当得利”

惩罚性赔偿的合理化以补偿性赔偿对某些侵权行为不能形成有效威慑为前提。若通过补偿性赔偿即可达到对侵权行为的有效威慑,惩罚性赔偿断无存在之必要。仍以G r imshaw v.F o rd M oto r C o.案为例,一般的补偿性赔偿根本不能对福特公司这类大型企业形成有效威慑,而刑罚对此又无适用余地,唯有惩罚性赔偿才是对其最合适的威慑手段。因此,从对加害人进行有效威慑的角度来看,惩罚性赔偿的理由十分充分。然而,就受害人而言,由其获得超出实际损失部分的赔偿金又是否正当?在美国,其中也有一种批评观点认为,惩罚性赔偿金属于民事原告获得的“横财”。[20]

由于我国法律对惩罚性赔偿金额的限制极为严格,受害人的“不当得利”问题在我国尚不突出。但在美国,一旦陪审团判决惩罚性赔偿金,围绕高额赔偿金的争论将成为整个案件的焦点。最终由法官判决的赔偿金实为各方搏弈的结果,并没有充分、客观的理由对其裁判标准进行解释。在BMW of North America,Inc v.G o r e案中,被告B MW公司向原告交付的是经过重新喷漆的返修车,价值比新车降低了4000美元。经调查,B MW公司过去按新车价格出售的这类车约有1000台。陪审团据此判决惩罚性赔偿400万美元,②517U.S.565(1996).但阿拉巴马州最高法院认为金额过高,将其降至200万美元。③646 S o.2d 619,629(A l a.1994),r ev'd,517U.S.559(1996).尽管如此,联邦最高法院依然认为该金额太高。④517U.S.559,580-83(1996).阿拉巴马州最高法院最终将惩罚性赔偿金额判决为5万美元。⑤701 S o.2d 507,515(A l a.1997).在此案当中,陪审团判决400万美元的金额充分体现了对被告进行威慑的需要,但对于原告却无异于“中彩”。然而,法院最终

判决的5万美元能否对被告构成有效威慑也不无疑问,并且,原告在已经获得4000美元补偿性赔偿的前提下,同样没有取得这5万美元赔偿的合理依据。

在产品责任等侵权案件中,加害人应当向所有受害人支付相应的赔偿。但由于“执法落差”的存在,只有个别或部分受害人提起诉讼,而其它受害人未能提起诉讼。于是,通过惩罚性赔偿将这部分赔偿金直接判给了个别的受害人。通过适用惩罚性赔偿可以充分剥夺加害人侵权行为的获利,以遏制加害人继续实施此类行为。但是,它却陷入一个明显的困境:加害人应当受到充分威慑,但受害人却没有正当理由获得超出其受损范围的赔偿。该问题一直是惩罚性赔偿经不起反对者攻击的一个软肋,也是当前惩罚性赔偿制度的重大缺陷。

(二)对受害人的奖励?

针对民法学界无法合理解释惩罚性赔偿中受害人的“不当得利”,有些经济法学者认为,惩罚性赔偿并非民事制度,而属于经济法上的“受害人奖励制度”。[21]“获奖人(受害人)因购买假冒伪劣商品或缺陷产品造成人身伤害,而享有请求假冒伪劣商品的经营者或缺陷产品的制售者支付其数倍于价款的奖励金的权利,即一种物质奖励的权利,而不是对假冒伪劣商品的经营者的缺陷产品的制售者的处罚权。”[22]基于这种观点,既然惩罚性赔偿是对受害人的一种“奖励”,受害人获得这笔款项就具有正当性,也就不存在受害人“不当得利”的难题。长期困扰民法学者的难题似乎被经济法学者轻易化解。然而,所谓对受害人的“奖励”实际上近似于我国民法学者提出的“激励”观点,[23]或国外学者所指的“私人执行法律”的观点。[15]该观点存在明显不合常理之处:一个试图通过侵权获利之人竟然奖励受害人对自己起诉。再者,以“奖励”为由对受害人获得超出其实际损失的赔偿予以合理化,就必须使其超越民事关系,使其具有行政法属性。[24]然而,行政奖励应当由国家向受奖人支付,断然没有强制某一私法主体向另一私法主体进行支付的理由。

(三)制度缺陷的根源:单向度思维

无论如何,惩罚性赔偿属于侵权赔偿之一种。作为私法关系,侵权赔偿是一种“负值的交易关系”,[25]它以矫正正义为基础。根据交易法则和矫正正义理论,加害人的赔偿金额与受害人的损失价值应为等价或等比关系。因此,通常的补偿性赔偿具有双向度特征:责令加害人对受害人进行赔偿,将同时在相反方向上实现对加害人的威慑和对受害人的补偿;对加害人的威慑和对受害人的补偿二者不可割裂。在补偿性赔偿当中,对加害人的威慑并不是一个独立目的,而是对加害人进行补偿必然产生的反射效果。惩罚性赔偿显然割裂了加害人的赔偿金额与受害人的损失价值、对加害人的威慑与对受害人的补偿之间的内在联系,而仅仅单向地考虑了对加害人的威慑。这种单向度的威慑显然是刑法的特征,而非侵权法之目标。刑事罚金必须由当事人向国家支付,而非向受害人支付;私人无权基于公共利益惩罚他人。当前的惩罚性赔偿制度在试图填补侵权责任(补偿性赔偿)与刑事责任(或行政责任)之间的制度缝隙过程中,既破坏了侵权法的理论基础——矫正正义和交易法则,又违背了公法的基本原理——只有国家才能基于公共利益的理由对私人执行惩罚。受害人的“不当得利”正是当前惩罚性赔偿理论中的单向度思维的必然结果。针对该漏洞,我国现行制度试图通过控制适用范围、严格构成条件、限制赔偿金额等方式来降低受害人“不当得利”的程度——对惩罚性赔偿制度采取“软化”方式,绝非治本之道。况且,该补救方式本身又是单向度的——仅考虑到如何克服受害人获得过高赔偿金的不合理性,而未顾及对加害人进行充分、合理威慑的需要。

针对惩罚性赔偿带来的受害人“不当得利”问题,我国与美国的解决思路总体上是一致的:即尽可能地降低惩罚性赔偿的金额上限(或者适用范围等)。这种对惩罚性赔偿金额的限制带有很大的随意性。并且,该思路虽然可以减轻受害人“不当得利”的程度,但又背离了惩罚性赔偿的初旨——对加害人形成充分、有效的威慑。当前的惩罚性赔偿理论及其单向度思维始终处于这样一种首尾不能兼顾的困境之中。

四、惩罚性赔偿的制度修复

(一)修复的理由与思路

鉴于当前惩罚性赔偿被严重软化的现状以及非高额的赔偿金不足以遏制某些侵权行为的现实,修复并充分发挥其威慑功能是当前惩罚性赔偿改革的必然要求。为了实现该目标,首先需要从根本上解决当前惩罚性赔偿的制度缺陷——受害人的“不当得利”问题。因为,受害人的“不当得利”乃是导致惩罚性赔偿被“软化”的直接原因。

若要修复惩罚性赔偿的威慑功能,就应当以加害人所造成的全部受害人的损失总额作为确定

惩罚性赔偿金的标准。若此,即使高额的惩罚性赔偿金可能导致加害人企业破产等后果,它的社会效益也是积极的,因为一个经济获利小于对社会造成损害的企业本身就没有存在的价值。当前的问题只是个别加害人获得了该赔偿金而不是由全体受害人分享。因此,惩罚性赔偿制度存在的问题并非其金额过高;解决惩罚性赔偿制度缺陷的办法不应当是对其金额和适用范围等进行限制,而是要实现赔偿金的合理分配。如果能够合理安排惩罚性赔偿金的分配,就没有必要通过限制金额和适用范围等方式对其进行“软化”。

故此,应当分两步对当前的惩罚性赔偿制度进行功能修复:首先,以有效威慑为目标来重构惩罚性赔偿制度的具体规则,解除对惩罚性赔偿的各种不当限制,以化解其“软化”问题;其次,再解决惩罚性赔偿的合理分配问题,以克服当前惩罚性赔偿制度造成受害人“不当得利”的制度缺陷。

(二)修复第一步:解除对惩罚性赔偿的不合理限制

1.取消当前对适用范围的限制,将其限定为存在“执法落差”的情形。

惩罚性赔偿的适用范围应当与刑罚和补偿性赔偿形成互补。有针对惩罚性赔偿的批评观点认为,加害人受到刑罚、惩罚性赔偿和补偿性赔偿的三重制裁,有失公正。[26]实际上,这三种责任并非不能并用,而是不应重叠适用。若依传统观念,惩罚性赔偿或是一种“准刑罚”,它就与刑罚功能存在重叠;或者,惩罚性赔偿是用于弥补受害人的补偿性赔偿以外的其它损失(精神损失、律师费等),它就与补偿性赔偿存在重叠。惩罚性赔偿的真正意义应当在于填补刑罚和补偿性赔偿之间的裂缝,而侵权赔偿中的“执法落差”正是二者之间的空白地带。我国现行立法将惩罚性赔偿的适用范围限定在产品责任相关的领域并不可取,因为其它侵权领域同样存在“执法落差”,也面临着刑罚和补偿性赔偿均无法介入的问题。

据此,我国《侵权责任法》应当在总则部分对惩罚性赔偿作出规定,其条文可以表述为:“(建议条文第一款)若侵权人的行为造成不特定多数人的损害,且只有少数受害人提出赔偿请求的,经个别受害人请求或者审理法院决定,应当对侵权人适用相应的惩罚性赔偿。”

2.取消特殊构成条件的要求,与补偿性赔偿的构成条件保持一致。

依照《侵权责任法》第47条的规定,我国惩罚性赔偿不仅要求侵权人主观上为“明知”,而且要求客观上造成受害人“死亡或者健康严重损害”的结果。依照我国立法机构的非正式解释,“惩罚性赔偿的主要目的不在于弥补被侵权人的损害,而在于惩罚有主观故意的侵权行为……。从赔偿功能上讲,其主要作用在于威慑,不在补偿。”[27]实际上,我国《刑法》第140条至第150条有关“生产、销售伪劣商品罪”的规定已经对该类行为具有充分的刑事威慑力,《侵权责任法》对惩罚性赔偿的功能定位显然与刑罚存在重叠。基于前文的分析,惩罚性赔偿的功能定位应在于消除“执行落差”,它在本质上是补偿性赔偿的一种特殊安排。因此,立法不必为惩罚性赔偿设置特殊的构成条件。

3.取消最高金额限制,以加害人造成的全部受害人的实际损失为准。

现行立法限制惩罚性赔偿的金额旨在消除受害人的“不当得利”,但极大地削弱了该制度的威慑功能。既然惩罚性赔偿所针对的“执法落差”也是加害人造成的其它(未起诉)受害人的实际损失,而非单纯对加害人的制裁,那么,就没有任何理由对惩罚性赔偿再设置最高金额限制。当然,受害人的“不当得利”应予克服,但解决途径并不囿于限制赔偿金额,而这正是修复方案第二步所要解决的问题。

《侵权责任法》中关于惩罚性赔偿金的条文可以表述为:“(建议条文第二款)惩罚性赔偿的金额应当为侵权人在特定期间和特定域区内造成的相关受害人未提出赔偿请求的损失总额。”

(三)修复第二步:惩罚性赔偿金的合理分配

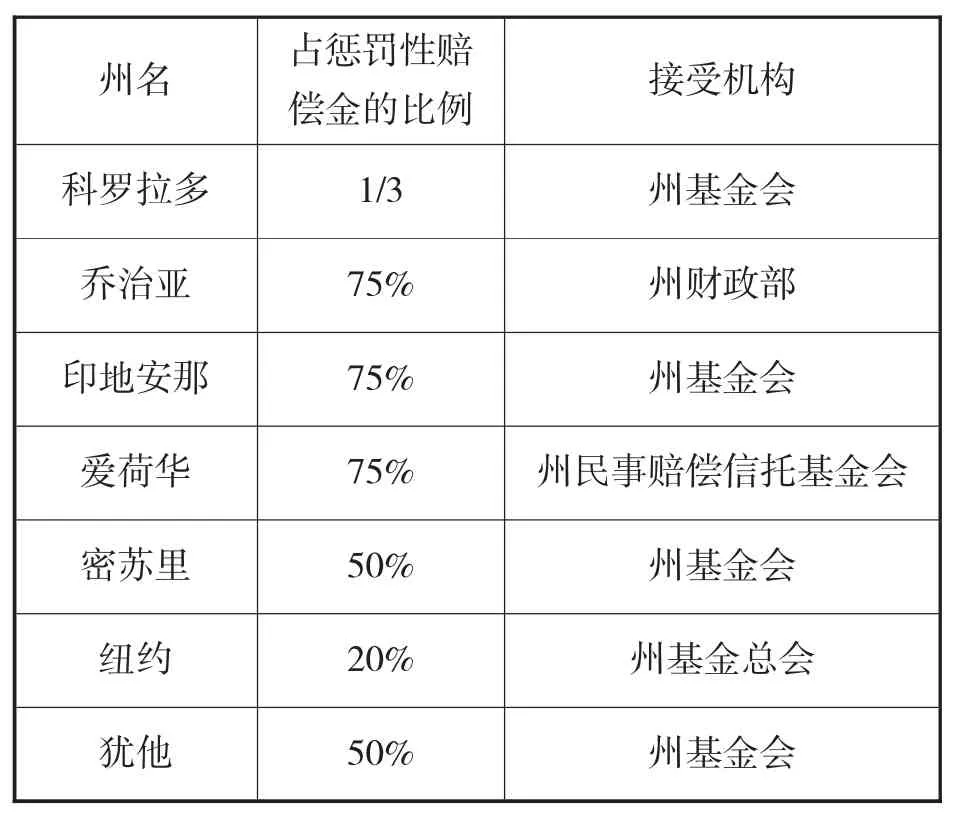

由于美国对惩罚性赔偿的限制相对于我国较为宽松,受害人“不当得利”的水平比我国明显要高。为解决该问题,美国有若干个州的法律规定,必须将惩罚性赔偿金的一定比例支付给本州的公共机构。关于制定该规则的理由,David G.O wen的解释较有代表性:“惩罚性赔偿金作为一种‘准刑罚’,具有‘准公共’性质;因此,公众在逻辑上应当分享大部分的惩罚性赔偿金。但是,惩罚性赔偿的首要任务是在‘私人’案件中实现正义,因而受害人应当获得真实、全面的补偿——根据其实际损害和补偿需要——并在公众应当享有请求权之前。”[15]这种安排既可以保证受害人获得充分、合理的赔偿,激励诉讼,又最大限度地避免了受害人因侵权而不当获利的结果。以印地安那州为例,若判决中包含惩罚性赔偿金,被告应当向法庭秘书支付惩罚性赔偿金;然后,法庭秘书将该赔偿金的

25%支付给原告,其余75%支付给州财务官并由其将该款项直接存入本州暴力犯罪受害人基金。[27]

美国各州应向公共机构支付惩罚性赔偿金的总体情况①See American Tort Re form Association(A TR A),Tort Refrm Record,Sep.2013,pp.19-32.此表格系笔者根据该文件中的相关内容整理而成。

美国以上几个州向公共机构支付一定比例惩罚性赔偿金的安排能够有效化解受害人的“不当得利”,解决了以有效威慑为标准确定赔偿金额的后顾之忧。不过,它仍然存在两个问题:其一,向公共机构支付的惩罚性赔偿金的比例应是多少?美国各州向公共机构支付的惩罚性赔偿金比例有很大悬殊,显示出各州标准的不一和理念的不同。其二,公共机构应当如何使用这笔资金?如前述印地安那州将惩罚性赔偿金用于救济暴力犯罪受害人,并未将惩罚性赔偿“专款专用”。

以上两个方面的问题表明,美国若干州虽然试图通过向公共机构转移支付的方式来化解由受害人获得全部惩罚性赔偿金的不合理,但对该方式的性质和意义却认识模糊。依照前文分析,向公共机构转移支付的这部分赔偿金实质上应为未提起诉讼的其它受害人可获得的赔偿。明确了该部分赔偿金的性质,前述两个问题的答案就很明确:其一,向公共机构支付的比例应当取决于对提起诉讼的受害人的奖励程度。将惩罚性赔偿金的一部分作为提起诉讼的受害人的奖励是合理的,但这纯粹属于一种诉讼激励措施,与对加害人的威慑无直接关联。其二,公共机构代管的该部分赔偿金应当依照特定程序分配给其它相关的受害人;除非符合法定条件,如代管期限届满,不得用于其它途径。

我国可以在借鉴美国经验的基础上,对惩罚性赔偿金的分配方式作进一步的改进。《侵权责任法》中的相关条文可以表述为:“(建议条文第三款)惩罚性赔偿金的一部分优先支付给提起诉讼的受害人以激励诉讼,其余部分由公共机构代管,并依照法定程序支付给其它受害人或用于公益用途。”

(四)重构我国惩罚性赔偿制度的构想

第一,明确将我国惩罚性赔偿的适用范围界定为“执法落差”的情形。这将意味着我国惩罚性赔偿主要针对的是大规模侵权行为或系列侵权行为。如此,本文的方案不仅可以对当前各种恶性大规模侵权行为形成有效威慑,还可以简化大规模侵权案件中的诉讼程序,降低多数受害人的索赔成本。

第二,根据“执法落差”的程度判决惩罚性赔偿的金额。以产品责任侵权为例,法院若要在某一案件中判决惩罚性赔偿,可以根据涉案产品在司法管辖区域内的不合格率、销售数量、起诉人数等因素确定诉讼比例;再以个案中的赔偿金额除以该诉讼比例,所得结果即为惩罚性赔偿的金额。

第三,审理法院在判决惩罚性赔偿金的同时,还应确定案外受害人的范围———该案外受害人的范围既是确定“执法落差”和惩罚性赔偿金额的依据,也是可以向代管机构提出支付请求的权利人范围。

第四,审理法院应当将惩罚性赔偿金的一定比例奖励给提起诉讼的受害人,并指定由相应的公共机构代管其余部分。至于奖励比例,则应当视诉讼成本、惩罚性赔偿金总额、“执行落差”大小等因素综合决定。

第五,代管惩罚性赔偿金的机构应当根据法院指示,向指定范围内的其它符合条件的受害人支付相应数额的赔偿金。在涉及惩罚性赔偿金的案件判决之后,若有其它受害人针对同一侵权人就该惩罚性赔偿金范围内的损害事项提起诉讼,法院应当通过简易程序或书面方式审查该起诉人是否属于前案惩罚性赔偿金的受害人范围;经查确属该范围的,法院应当作出确认裁决并指示代管机构支付。由于惩罚性赔偿金中有一部分已作为奖励支付给最早提起诉讼的受害人,其他受害人可分配的赔偿金将相应地减少(但其索赔成本

也较低)。

第六,法院应在判决中明确公共机构代管惩罚性赔偿金的期限——可以参照该类案件的诉讼期限,代管期限结束后该笔资金仍有剩余的,再转作其它公益用途。

鉴于文中的设计几乎彻底改变了我国惩罚性赔偿的立论基础和现行法规则,该重构方案是否可行当然还有待于学理上的进一步批评和检讨。以上重构方案的成功关键在于由公共机构代管惩罚性赔金并向其余受害人支付,必然涉及复杂的代管和分配程序。另外,本文的重构方案也顺带解决了有关惩罚性赔偿的可保性问题。因此带来的行为风险的上升完全可以通过责任保险进行分散。[28]

[1]Clarence Morris,Punitive Damages in Tort Cases,44 Harv.L.R.8,1931:1176.

[2]王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(4).

[3]王利明.关于殴打、辱骂与惩罚性赔偿的适用[J].法学,2000(1).

[4]鲁晓明.论惩罚性赔偿在我国侵权责任法上的适用[J].法学杂志,2009(4).

[5]陈年冰.大规模侵权与惩罚性赔偿——以风险社会为背景[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2010(6).

[6]梁慧星.中国民法典草案建议稿附理由(侵权行为编、继承编)[M].北京:法律出版社,2004:127.

[7]Richard Blatt,Robert Hammesfahr &Lori Nugent,Punitive Damages:A State by State Guide to Law and Practice,West Publishing Co.,1991:57-63.

[8][奥]赫尔穆特·考茨欧,瓦内萨·威尔科克斯.惩罚性赔偿金:普通法与大陆法的视角[M].窦海阳译.中国法制出版社,2012:3-63,191-247.

[9]Brittan J.Bush,The Overlooked Function of Punitive Damages,44 Rutgers L.J.,2014:169.

[10]David C.Searle,Keeping the“Civil”in Civil Litigation:The Need for a Punitive Damage– Actual Damage Link in Title VII Cases,51,Duke L.J.,2002:1686.

[11]陈聪富.侵权归责原则与损害赔偿[M].北京:北京大学出版社,2005:208.

[12]A.Mitchell Polinsky&Steven Shavell,Punitive Damages:An Economic Analysis,111 Harv.L.Rev.1998: 869-874.

[13]T.Koenig&M.Rustad,“Crimtorts”as Corporate Just Deserts,31,U.Mich.J.L.Ref.,1989:289-315.

[14]Stephen Daniels&Joanne Martin,Myth and Reality in Punitive Damages,75,Minn.L.Rev.1,1990:7.

[15]David G.Owen,A Punitive Damages Overview: Functions,Problems and Reform,39,Vill.L.Rev.,1994: 365-410.

[16]佟柔.中国民法[M].北京:法律出版社,1990:44.

[17]王家福.中国民法学·民法债权[M].法律出版社,1991:421-424.

[18]张驰,韩强.民法同质补偿原则新思考[J].法学,2000(3).

[19]河山.论“缺一赔十”的惩罚性赔偿思想[J].法律适用,1993(8).

[20]E.Jeffrey Grube,Punitive Damages:A Misplaced Remedy,66,S.Cal.L.Rev.,1993:841.

[21]金福海.惩罚性赔偿不宜纳入我国民法典[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2003(2).

[22]孙效敏.奖励制度与惩罚性赔偿制度之争——评我国《侵权责任法》第47条[J].政治与法律,2010(7).

[23]谢晓尧.惩罚性赔偿:一个激励的观点[J].学术研究,2004(6).

[24]罗豪才.行政法学[M].北京:北京大学出版社,2001: 170-173.

[25][美]迈克尔·D·贝勒斯.法律的原则——一个规范的分析[M].张文显等译.中国大百科全书出版社,1996:246.

[26]Jane Mallor&Barry Roberts,Punitive Damages: Toward a Principled Approach,50,Hastings L.J.,1999: 975.

[27]王胜明.《中华人民共和国侵权责任法》解读[M].北京:中国法制出版社,2010:236.

[28]Charles F.G.Parkinson,A Shift in the Windfall: An Analysis of Indiana’s Punitive Damages Allocation Statute and the Recovery of Attorney’s Fees under the Particular Services Clause,32 Val.U.L.Rev.,1998:952.

[29]叶延玺.论惩罚性赔偿的可保性[J].河北法学,2016(3).

[责任编辑:袁翠微]

System Defectand Repair of Punitive Damages

Ye Yanxi

(Zhejiang University of Finance&Economics Dongfang College Ningbo China 314408)

Punitive damages have a characteristic of “quasi-penalty”,which deviates from the principle of damage compensation.Meanwhile,it is a seriously softened system in the positive laws,and cannot realize its proper deterrence function. The reason of such system been softened is that the model under current theory inevitably results in unjust enrichment of the plaintiff.Therefore,the system of punitive damages should be re-designed by two steps:First,the scope of application should be limited as the situation of “enforcement gag”,and other limitations should be abolished;second,an equitable distribution mechanism of punitive damages should be designed to remove the unjust enrichment of the plaintiff.The re-designed punitive damages would be a special arrangement of compensatory damages;and the raised risks could be dispersed through liability insurance.

punitive damages;unjust enrichment;deterrence function;enforcement gap

DF526

A

1008-8628(2016)06-0049-08

2016-09-06

杭州市哲学社会科学规划课题:《惩罚性赔偿制度的重构研究——以杭州法院判例的分析为基础》(项目编号:M15JC076);教育部人文社会科学研究青年基金项目:《责任保险对侵权法的影响研究》(项目编号:15YJC820070)。

叶延玺,男,汉族,1982年生,江西九江人,浙江财经大学讲师,复旦大学民商法学博士,研究方向:民法商法学。