论非物质文化遗产的现代建构

2016-12-12薛其龙

薛其龙

[摘要]以村寨聚落为根基的少数民族非物质文化遗产在国家规划进程中的传承发展与调适更新是其现代最主要的变化。云南勐养镇曼掌村作为国家规划建设的文化农庄,傣族非物质文化遗产特意集中在村寨进行展示和对外交流。在这个过程中,文化农庄规划下非物质文化遗产对其他村寨的借用,传承主体为适应文化农庄进行的改变,旅游市场对非物质文化遗产的反馈,共同建构着这一场域中的非物质文化遗产。

[关键词]非物质文化遗产;曼掌村;文化农庄;建构

[Abstract] In the process of national planning, the heritage, the development, the adjustment and the update of ethnic minorities intangible cultural heritage which takes the village as the basis, are the main changes in the modern society. Mangzhang village, Mengyang town, Yunnan province, as the cultural farm of national planning and construction, Dai intangible cultural heritage was showed and outward communicated together in the village particularly. During this process, the borrowing of intangible cultural heritage from other villages under the planning of cultural farm, the changes of inheritors to adjust cultural farm and the respond about intangible cultural heritage of tourism market, are both constructing the intangible cultural heritage in this period.

[Key words] Intangible Cultural Heritage;Manzhang village;Cultural farm;Construction

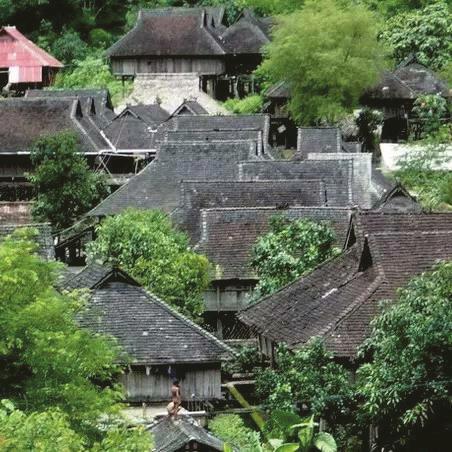

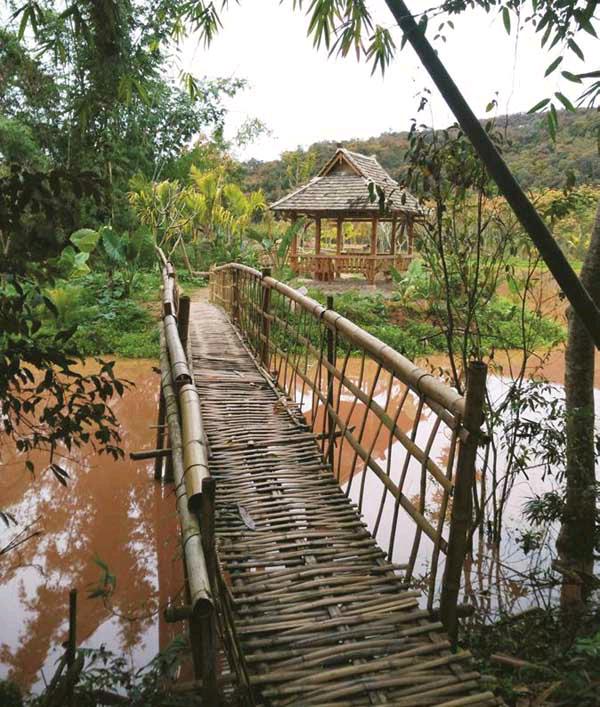

曼掌村隶属于云南省景洪市勐养镇曼井坎村,地处勐养镇南部,属于坝区村,四周高山围绕,西南高、东北低,南养河从西南向东北流经(图1)。 村寨现有120户483人,土地面积4309.9亩,耕地1074亩,经济收入主要以水稻、玉米、橡胶等粮食和经济作物为主。村内基础设施完善,交通便利。曼掌村傣语意为“大象寨”,古时候曼掌村是勐养镇地方土司组织训练部队的基地,由于傣族地区战时的坐骑是大象,大象统一栓在曼掌村,寨名由此得来。曼掌村有着浓郁的傣族村寨特点,民族文化保存完好,民风淳朴。

2014年,云南省文化厅文化农庄试点项目正式落地曼掌村。通过改善生态环境,保护傣族传统民居,挖掘、提升具有傣族特色的非物质文化遗产(以下简称非遗)资源,发挥村民的自觉性和主动性,做到“家家是传习馆,户户是加工坊,楼楼是展销点,个个是文化人”1,将曼掌村建设成为傣族传统文化博览园、生态文化产业园、文化旅游示范村、非遗传承基地。在文化农庄建设中,文化成了集体经济增长、村民致富的重要方式,传统文化保护、自然生态良好与社会经济可持续协调发展。

一、非遗传承与文化农庄

非遗在村寨中的生成、发展、消失或再造是一个地方文化变迁的缩影。在这一过程中非遗的传承场域、承载主体、组织力量等皆发生变化。按照时代划分,可以分成沿袭传统的乡土社会时期和与外文化极剧交织碰撞、交流交融的现代化时期。村寨传统乡土社会时期,由于社会结构的稳定,非物质文化在村寨中逐渐形成并沿袭。非遗在村寨中的功能以服务村民为主。在曼掌村,乡土社会时期沿袭了傣锦制作和章哈唱歌两种非遗。值得注意的是,即便传统沿袭至今的非物质文化遗产由于全球化和现代化的渗入也在现代化时期进行着新的建构,伴随着与外界交流的频繁,即使再封闭的村寨也会受到外来文化的冲击。现代化对民族传统文化的冲击、消解已经成了人们的一种共识,然而,作为“地方性知识”的非遗“也并非必然是软弱无力易被改造的”2。在与外来文化的交流碰撞中获得了新的发展契机,国家政府、文化精英依据村寨文化,结合旅游、商业、媒体等手段,探寻现代的发展方式。

作为村寨“地方性知识”的非遗与国家宏观规划有着密切的关系。国家力量通过非物质文化等形式以达到强化主流意识,促进经济发展等目的。非遗成为联系地方的媒介。村寨为了争取在国家权力之中获得更高的认同,也积极对非物质文化进行改造,以适应不断变化的社会环境和主体需求。国家力量与村寨共谋着非遗的建构,少数民族村寨的非遗随之不断地变化,呈现出不同的特点。2014年,云南省出台了《中共云南省委、云南省人民政府关于推进美丽乡村建设若干意见》,为了深入贯彻该精神,积极探索非遗保护与文化旅游、文化产业、文化贸易有机结合的新途径和新方法,云南省文化厅提出了“文化农庄”的构想。文化农庄是指在历史文化积淀丰厚、存续状态较好、自然生态富有特色的乡村内,以村民为主体,以保护非物质文化遗产为核心,由农庄成员自愿组成的集体组织形式3。曼掌村是全国首个文化农庄。村寨本土的非遗得到了充分的挖掘,傣族其他的非遗在文化农庄的规划下被吸收、借用,也成了村寨文化的一部分。村寨先后邀请景洪市和勐海县国家级、省级非物质文化传承人到曼掌村进行傣族传统章哈、造纸、傣拳、慢轮制陶、贝叶经和葫芦丝、高升、象脚鼓制作等现场培训。目前,全村已有24户掌握了慢轮制陶、贝叶经制作、章哈演唱等技艺。通过请进来、送出去的方式,对60名村民培训了傣族慢轮制陶、高升制作、贝叶经制作、象脚鼓制作、傣族传统制银技艺以及章哈、傣族武术、织锦等非物质文化遗产等内容;对5家农户进行传统造纸技艺的传承培训;把4家农户送到勐海县学习了傣族油纸伞的制作技术;组织130名村民前往普洱市那柯里村实地学习乡村经营模式;确定了传统文化展示户第一批24户,农户对傣族慢轮制陶、高升制作、贝叶经制作及章哈、傣族武术、织锦等18个项目进行展示,完成了33块展板的制作。国家力量在文化农庄的规划下对非物质文化遗产资源进行征用、引导和再建构,使非遗具有了巨大开发潜力和重要经济价值。

二、文化农庄构想下非遗的建构

(一)非遗的借用性建构

非遗建构是非遗符号的借用、嫁接、整合的过程。文化农庄的引导使得曼掌成为傣族非遗的集中展演地。傣族传统的非遗得到了集中,形成了一个文化展示市场。非遗受众——游客通过曼掌村即可了解傣族特色文化。村寨有象脚鼓制作技艺(图2)、傣族烧酒、傣族传统制茶、傣族传统服饰制作、傣族制糖技艺、傣族纸伞制作技艺(图3)、傣族章哈、傣族传统手工造纸、傣族银器制作技艺、傣族传统乐器制作技艺、傣族慢轮制陶(图4)、傣族织锦(图5)、傣族竹编、贝叶经制作工艺、傣族剪纸(图6)等共15种傣族文化展示,确立了第一批24户对傣族传统非遗项目进行传承和展示的农户。2014年2月3日,市文化馆组织国家级、省级、市级传承人到勐养镇曼景坎村委会曼掌村小组进行了“曼掌文化农庄传统手工技艺传承培训”。培训活动项目包括:傣族油纸伞制作技艺、傣族象脚鼓制作技艺、傣族大鼓制作技艺、傣族葫芦丝制作技艺(图7)、傣医药传承、傣族传统造纸技艺等共12个项目。来自勐龙、嘎洒、勐罕等乡镇的国家级传承人玉光、省级传承人岩罕滇、玉儿甩、波温康朗等11名传承人,向曼掌村村民传授了各自的技艺,村民们在学习过程中非常的主动、积极和认真。通过培训,使农户掌握了相关的技艺,能够生产出适应市场需求的产品,将非遗产品变为旅游商品,推动农庄经济发展,为创建曼掌村文化农庄,实现文化富民打下了基础。

傣族慢轮制陶技艺是文化农庄传承最多的非遗项目。国家级传承人玉南恩是勐龙镇曼飞龙村人,2014年玉南恩两次受邀前往曼掌传授技艺,把曼飞龙村的慢轮制陶技艺传承给了曼掌村村民。制陶本是傣族妇女必备的技艺之一,而男人制作陶器则会被嘲笑。由于文化农庄的规划和非遗受众者对制陶技艺的需求,曼掌村的制陶工艺变成由男人来制作。女人在村寨中则进行歌舞表演和接待活动。曼飞龙的禁忌在曼掌村没有延续下去,传统制陶的性别限制在建构的过程中被摒弃。非遗符号嫁接于新的文化土壤之中,原有技艺有了新的内涵。这种改变的前提是非遗受众群体的转变,慢轮制陶工艺由原先村寨日常用品扩展为文化农庄非遗展示的存在,由村民发展到游客。接受对象的改变同样使曼掌村的慢轮制陶技艺带有缺陷。曼掌村的慢轮制作的陶器未有合适烧纸的土壤,所以陶土必须从曼飞龙村等地方运来。此外,制陶技艺以游客体验为主,所以陶器大部分处于烧制前的状态,村寨内也没有可以烧制的器具。慢轮制陶在村寨中的文化土壤来自于村寨外人,是文化农庄构想下的国家力量的引导,这种非遗在当代村寨中有了新的建构。

(二)非遗的适应性建构

从结构功能主义角度来看,非遗在村落中的借用,一个重要的原因在于这些“地方性知识”不同程度地契合了当下的生活秩序的需求。非遗从其他村寨借用到曼掌之后有了新的生长土壤,但它并非是运用到村寨的日常生活中,其所生产的工艺品也不在日常生活中运用。集中的非遗使得村寨文化得以强化,这种强化一方面来自于文化农庄的构想,另一方是文化农庄的面向对象。每天进村参观旅游的游客约为100-200人,重大节庆期间会有更多人。中午时间是游客最为集中的,传承者进行着非遗的表演,非遗此刻处于生产的“忙”的状态。其他时间非遗则处于“闲”的状态。游客成了非遗在村寨新生的主要土壤,非遗从其他村寨的原生实用目的变成了以外来游客观赏体验为主要功能。非遗在融入地方性知识的过程中适应了当地的生存语境,形成了新的建构。在这一过程中,非遗传承者与游客进行了博弈式的互动。对于一些互动性强的非遗,例如制陶技艺,传承者不再大批量制造,而是设置制陶体验中心,让游客发挥创造力,制造具有现代意味的陶器。对非遗传统技法也进行了改变,不再强调传统技艺,而是根据体验者的需求进行引导。游客也并非会耐心的了解制陶工艺,仅仅依靠各自爱好体验制陶的乐趣。陶制品捏制成功后即被丢弃,原本为了生活的器具制作变成了赏玩体验,传承者与游客的互动中,非遗原有的文化意义发生改变。一些互动性比较差的非遗,比如象脚鼓的制作,并不见传承者在制作,仅成为商品。传承者从中获取利益不大,象脚鼓的制作大部分都是从其他村寨买过来,亲手制作甚少。传承者在学习了非遗项目之后,集合游客需求后进行适应性改造,利用非遗沟通游客,传播村寨文化,获取经济利益。村寨非遗的功能发生改变(图8、9)。

50多岁的岩棒,将陶泥搓成泥条,再将一根根泥条垒砌塑成陶器的形状,在一个用手工转动的木盘上慢慢修整,并用木拍在上面拍打出花纹,这就是傣族的慢轮制陶。与机器制陶一次性塑形不同,慢轮制陶虽然过程缓慢,做出的陶器也显得粗陋,但这种工艺却被认为是中国原始陶艺的代表。岩棒原来并不会制陶,曼掌村要建立文化农庄,组织全村120户每家选一人参加文化学习小组,请傣族非遗传承人来授课,内容包括高升制作、贝叶经制作、象脚鼓制作和章哈、傣族武术等多项技艺。岩棒参加了慢轮制陶的学习,半年学下来,掌握了技术。曼掌文化农庄挂牌之后,他农闲之余就在家制陶。每逢节假日,都有很多家长带着孩子来这里跟着他体验制陶,做一件收取十几二十块的费用。

(三)非遗的反馈性建构

建构是文化变迁的一种积极形式,建构的过程必然遵循着文化变迁的规律。与他者的交流互动中带来的碰撞必然引起某些变化,非遗即在传承人与游客磨合中变迁。受众的兴趣爱好,对某项非遗的偏爱、好评都会间接地影响非遗在村寨中的延续。体验异文化的游客需要一个展示区,文化农庄恰巧达到了满足。在这一个集中的展示场,游客在整体上了解后也会有个比较。游客的喜好会在观赏、参与非遗项目中表现出来。这也间接影响到传承人对非遗的态度。在曼掌村,最受欢迎的是傣族慢轮制陶工艺。许多家长周末会带着孩子感受非遗,他们并非严肃地把非遗当作一种文化,而是“玩泥巴”,一种简单的放松、玩耍活动。游客在村寨中观看、体验非遗之后,直接对传承人表达建议,在两者的交流中,村寨传承人会继续迎合游客,改进非遗。曼掌村张华南经过培训掌握了傣族手工造纸的技艺,并成为村里的传统文化展示户。傣族造纸法用的是构树皮,将其泡软洗净,蒸煮12个钟头,又反复捶打,使其成浆,然后铺在木格板里晾晒成纸。这种纸,是用来做孔明灯、包茶叶和写经书的最好材料。目前,光顾张华南家的主要是学生,还有旅行社带过来的游客。他兴奋地告诉记者,就在前一天他刚接待了一群外国游客,看见他家的稀罕玩意儿都啧啧称奇。张华南家悬挂着用他做的纸制作的灯罩,雅致而别具一格。还有一排排正在晾晒的木格纸框,正是前不久一群学生的作品,他们别出心裁地将蝴蝶标本、鲜花混在纸浆内,制作出各种“花纸”。游客是非遗的受众者也是文化延续的根本,游客与传承人的交流过程就是一种建构的过程。此外,通过网络文章或图片对曼掌非遗进行评价,也成为村寨文化涵化的过程,政府、文化精英和传承人获得一些反馈意见,进而进行整理,这将更加利于村寨非遗传承。

三、非遗建构的问题与讨论

非遗作为一种文化符号,增强了村民的文化自觉,使本地历史文化得到了激活,并在与游客互动中重新建构,导致了非遗的局部改变。文化农庄的构想使曼掌村成了傣族非遗的集中展示场,这种方式决定了某种程度的去本土化,本民族文化内涵逐渐淡化,转化成面向游客的休闲娱乐活动。在市场的引导下,非遗带有了生计的目的,并被规范在特殊的旅游经济和国家民族的场景中,成了旅游、生计、族群文化为一体的场域。

在曼掌村,文化农庄处于起步建设阶段,2014年7月,省文化厅确定曼掌村民小组作为全省“文化农庄”试点,拨付200万元启动了该项目。景洪市文化体育广播电视局及时拟定了实施方案,得到市政府的同意,州、市政府分别配套资金100万元全面推进“文化农庄”的建设,目前文化农庄除佛寺和佛塔还没有建设外,其它项目已建设完毕。文化农庄的建设在推进文化展示的同时也获取一定的经济利益。现阶段农业仍旧是家庭经济的主要支柱,而非遗的展示、出售是农闲时家庭经济的补充。玉喃温传承了手工油纸伞制作,除去材料费、人工费后,有时一天的纯收入在400元以上。玉旺腌制傣族酸肉,在农庄开业的当天,就销售了近70瓶,毛利润近1600元。经济利益的获取使人民生活有了提升,但是类似于傣族银器制作工艺等非遗还没有完成传承。许多传承人并不把非遗作为重要的经济来源,如果忙于农活,非遗就会被搁置,而游客就无法体验观看非遗,非遗在传承中的转变使得传承技术、文化内涵缩减。在村落中的展示仅仅作为是一种旅游商品,缺乏生存的深层土壤,延续性更多依靠游客。文化农庄的打造,对游客的吸引,经济利益的获取至关重要。

结语

少数民族村寨非遗的形成与发展本身就是一个不断建构的过程,而每一次的建构都会对本民族的文化有所选择、传承和重组。围绕着非遗,国家、传承者、游客三个不同的群体建立了联系。国家通过文化农庄的规划使传承者习得非遗,由非遗传承的本土借入到了另外的语境中,非遗在此具备了第一次的建构。传承者掌握的非遗更多基于经济目的考量,传承者会把原有的不符合游客兴趣的非遗因素去除,非遗在此形成了第二次的建构。再次,游客对非遗的认知,在村落中的感受,又反馈给了国家和传承者,在这样的互动形成了第三次的建构过程。曼掌村非遗三次建构过程透视了当前民族村寨的文化变迁模式。无论如何变化,只要那些能够在现代社会中发挥某种结构性的功能、能够直接或间接地切合民族文化主体的现实生活需求和族群认同心理,该非遗就会不断发展与延续并进入新一轮的民族村寨文化现代建构。

注释:

1http://yn.yunnan.cn/html/2015- 07/05/ content_3807432.htm

2[美]马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀[M].王铭铭,胡宗泽译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:134.

3韩璐,刘作燕,林开文.以曼掌村规划为例谈文化旅游与农庄旅游的融合[J].山西建筑,2015,41(24).

参考文献:

[1][美]马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀[M].王铭铭,胡宗泽译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[2][美]杜赞奇.文化、权利与国家:1900—1942年华北农村[M].王福明译.南京:江苏人民出版社,2004.

[3]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[4]陈庆德等.人类学的理论预设与建构[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[6]成伯清.走出现代性——当代西方社会学理论的重新定向[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[7]郭大烈.云南民族传统文化变迁研究[M].昆明:云南大学出版社,1997.

[8]肖青.民族村寨文化的现代建构[M].昆明:云南大学出版社,2009.

[9]高发元.云南民族村寨调查·跨世纪的思考——民族调查专题研究[M].昆明:云南大学出版社,2001.

[10]何明.走向市场的艺术[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[11]施维达.民族村寨文化的现代建构[J].民族艺术,2004(4).

[12]施维达.民族文化,在阐释与建构中发展[J].思想战线,2002(6).

[13]李立.文化书写与对象建构[J].思想战线,2005(3).