左江花山画文化景观的遗产价值

2016-12-10佟珊

佟 珊

(中央民族大学民族学与社会学学院,北京 100081)

左江花山画文化景观的遗产价值

佟 珊

(中央民族大学民族学与社会学学院,北京 100081)

广西左江岩画由左江流域密集分布的临江岩画地点组成,是公元前5世纪至公元2世纪骆越族群相关的宗教仪式活动遗存。作为文化景观的左江花山岩画遗产,表现出规模大、分布集中,位置特殊、绘制难度大,图像单一、重复性强等特征,其特殊文化景观以朱色涂绘的岩画图像为核心,形成了相对独立的、由人工绘制岩画图案与岩画绘制崖壁、岩画前河流及对岸台地等自然环境因素结合的“自然与人联合的工程”。左江花山岩画文化景观的独特遗产价值表现为其图像及景观特征的重复表达,是骆越先民岩画绘制行为、岩画表现宗教仪式的记录与纪念。

左江岩画;文化景观;遗产价值

岩画是人类历史的图像表达,以涂绘或凿刻方式创作于不同时空的岩画遗存反映了不同族群在意识形态、社会组织、宗教信仰、社会分层、文化疆域等不同方面的特征,是族群文化与历史研究的切入点之一。

广西左江花山岩画群的学术研究在20世纪50年代到80年代就已经积累了相当丰富的成果,在历次系统调查的基础上,考古学、民族学、历史学等领域的专家学者从不同角度、不同视野对左江岩画的年代、族属、内容、性质、艺术风等内涵都进行了系统研究,奠定了左江花山岩画在西南民族史及东亚岩画系统研究中的地位与价值。

2006年以来,随着左江花山岩画“申遗”工作的逐步展开,“左江花山岩画文化景观”的概念被提出,左江岩画的调查研究进入了“文化景观”与遗产价值研究的新阶段。2016年7月,第40届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,“左江花山岩画文化景观”成为我国第一处列入世界遗产名录

的岩画遗产,开启了我国岩画类遗产保护与研究的新起点。对左江花山岩画遗产价值的认识,尤其是从文化景观的角度考察左江岩画的内涵,对于岩画遗产价值的深入发掘、文化景观遗产类型的认识都有着重要的意义。

1 左江花山岩画的遗产内涵

1.1 基本内涵

左江岩画系统调查与资料积累的田野工作集中于20世纪50—80年代。1954、1956、1962、1980、1984、1985年,考古学、民族学等相关领域的学者曾对左江岩画进行过多次的专题调查,在左江流域的凭祥、龙州、宁明、崇左、扶绥、大新等县市,发现了80余处风格相同的岩画地点,统称为广西左江岩画群,其中以宁明花山岩画地点的规模最大、图像数量最多,为左江岩画的代表。这些岩画地点是“左江花山岩画文化景观”的主要内涵。

左江岩画群的各遗址点在广西宁明县、龙州县及崇左市江州及扶绥四县(区)沿左江及其支流明江,呈密集的群状分布。每一个地点都以朱色涂绘的岩画图像为核心,形成了相对独立的、由人工绘制岩画图案与岩画绘制崖壁、岩画前河流及对岸台地等自然环境因素结合的“自然与人联合的工程”。

左江岩画地点多位于临江崖壁的岩阴下,岩画图像以抽象描绘的人物形象为主,不同程度地共存有器物和动物形象,以众多人物构成的集会场景为主要图像内涵。在岩画图像类型学研究的基础上[1-5],结合岩画的科学测年数据[6],左江花山岩画遗产的形成时间为公元前5世纪至公元2世纪,其图像与景观内涵则反映了左江流域骆越族群相关的宗教祭祀活动。

1.2 遗产特征

左江花山岩画属于涂绘类岩画,与中国西南、东南亚、南亚的早期岩画遗存属同一岩画文化系统。综合左江花山岩画的图像内涵与分布环境,从构成文化景观的文化与自然因素考察,左江花山岩画遗产的特征主要表现在以下几个方面:

第一,规模大,分布集中。左江岩画群的数量点虽然在世界岩画遗存中并不是最多的,但是集中形成于公元前5世纪至公元2世纪的700年间,不论是单位时间内的岩画地点数量还是岩画图像数量,左江岩画在规模及分布上都可称“最”。具体到单个地点的岩画规模来看,最典型的宁明花山岩画点为目前已知面积最大、图像数量最多,其中最大的单体人物形象高达3 m,在其他地方未发现。

第二,位置特殊,绘制难度大。左江岩画群是沿江集中分布的,绝大多数的岩画点都位于左江宁明至扶绥江段两岸临江而立的陡直崖壁之上,这在世界岩画景观中非常罕见。其中崇左干岜山、达宁山、楞庙山,扶绥后底山、公合山、吞平山、仙人山7处地点不在左江两岸沿江峭壁,而是稍往内地分布,距左江不超过5 km;仅大新画山、扶绥岜割山、岜赖山3处地点略显疏离,距离左江8~40 km不等。位于临江的崖壁之上,虽有石阶、岩缝等可供攀爬、踩踏的作画条件,左江岩画的绘制难度依然是同岩画中最大的。

第三,左江岩画的图像内涵相对单一、集中。左江岩画的图像构成中以真实的人物形象为主,绘画技法相对较为成熟,几乎仅见由大量人物图像为主体的人群集会场景,虽有少量的礼乐、兵器、动物图像,但是人物姿态单一,表现出符号性的特征,成为岩画表达的基本单位,而基本找不到狩猎、村落、战争等场景的描绘。

第四,左江岩画的环境景观在不同地点表现出很强的共性。从微观的角度来看,岩画作画的崖面形态相似。具体而言,首先岩画所在岩面相对平整,同时又是一个相对能够避风雨的岩阴环境,或是岩面上覆下敛向内倾斜(凹弧面),或是岩画上方有岩石风化开裂形成的石檐,岩画下方或附近一定有可够攀爬、踩脚的石阶、洞穴等小环境,这些是岩画得以保存以及人工绘制岩画的客观条件。

第五,作画崖面多为灰黄色的石壁,在此背景上绘制的朱色图像相对醒目,尤其是图像成片分布的大规模集会场景岩画点,岩画在阳光较强的晴天格外耀眼,远观时似有“红光发出”。

作为文化景观遗产的左江花山岩画,每一个遗产地点都由崖壁、河流和对岸台地,与独特的岩画图像内涵构成了相对独立、完整的景观系统。

2 左江岩画的景观特征

2.1 分布特征

在整个左江流域一共发现了约85个岩画地点,其中80处岩画图像风格接近,而另外5处(凭祥2处、扶绥2处、天等1处)岩画与上述岩画群的风格、内容不同,是年代更晚的作品。前述80处岩画内容一致,几乎都分布在河流临江的石

壁上,分布环境与作画位置相似,体现了左江岩画群宏观分布的景观特征。

首先,岩画点在临江环境的密集分布是左江岩画群分布的宏观特征。据统计,左江岩画群近90%的图像都分布在临江的石壁上[7]。这些岩画地点集中在自宁明至扶绥的左江沿岸,从最上游的珠山岩画点至最下游的青龙山岩画点,左江岩画随河流走向在约250 km的范围内分布着近70处地点,无论是岩画点的数量或是密集程度,都是西南地区,乃至整个东亚地区最大的。

其次,左江岩画群绝大多数的图像都集中于临江的峭壁上,以岩画图像为中心形成了相似的文化景观。据相关调查的统计,左江岩画群中50余处岩画地点都位于江水转弯处的外侧,占左江临江岩画点数量的绝大多数[7-8]。这些岩画所临河道相对较窄,有岩画分布的一岸山体峭壁陡直,而对岸则为一至两级沙滩或台地,台地多呈圆弧形向江中突出。

选择灰黄色的临江崖壁作“画布”、岩画图像与崖壁及岩画点对面的沙滩台地共同构成文化景观、在左江两岸密集分布等特征,是左江岩画群区别于西南地区、乃至世界其他类型岩画遗存的主要景观特征。

2.2 景观类型

纳入“左江花山岩画文化景观”世界遗产范围的38处岩画地点是由3部分组成的[9],而3个区域集中分布的岩画文化景观内涵略有不同,是左江花山岩画文化景观不同阶段、不同类型景观特征的具体表现。

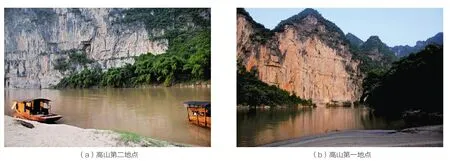

第一区由珠山、龙峡山、宁明花山、高山等分布在左江上游的岩画点组成,均属于典型的临江分布,分布密度略小,每个地点都由同一崖壁上临近分布的2~3个岩画点构成,崖壁对面多有向江心弧出的沙滩或台地(图1)。

图1 龙峡山岩画点景观

第二区以宁明花山为核心,包括16处岩画地点,岩画点的分布密度最大,岩画的画幅面积大,图像数量多,画面经整体布局,图像类型丰富,绘制密集。从近距离的考察来看,尤其是对宁明花山岩画的近距离观察,该部分的多组岩画都经历了若干次的补绘,不同类型的岩画图像间还有明显的叠压打破关系。将岩画图像的内涵与其所处的崖壁、江面、台地等环境景观结合考虑,该阶段的岩画表现出的宗教、仪式景观特征显著(图2~图4)。

图2 宁明花山岩画点景观

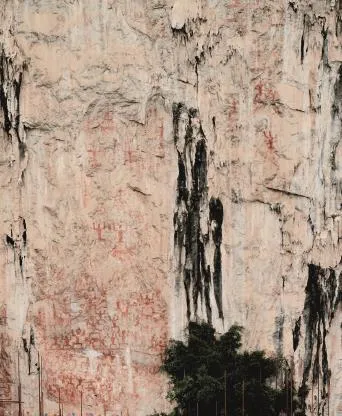

图3 宁明花山岩画点中心图像

图4 棉江花山岩画点中心图像

第三区为左江下游地区集中分布的18个地点,相邻岩画点间的距离缩短,分布更密集,且非临江的岩画地点数量增多,部分临江地点岩画所在崖壁和江面将也有缓坡作为缓冲地带。岩画所在地点的江面较宽,与岩画所在崖壁隔江相对的台地环境特征不明显。

左江两岸沿江地带上下游地区的山体地质有所差异,从实地调查来看,下游沿岸的山体层理发育形成的断面较少、面积较小,崖壁上可供绘画的断面面积有限,散布在崖壁的不同位置,因此该阶段的岩画点多由多处小规模岩画图像组成,岩画所绘崖面多不平整,岩画的质量较差(图5、图6)。

图5 万人洞山岩画点景观

图6 白鸽岩山岩画点景观

2.3 文化景观内涵

从实地调查的观测来看,左江岩画不同地点,最佳的观测点通常有两处:第一处是岩画下方的江心、水面之上;第二处就是岩画对面的台地。在一些分布相对集中的岩画地点对面,有面积较大的平台(沙滩或开阔地),台地作为观测点可以同时观测到相邻多个地点的岩画图像,台地与台地上可观测到的岩画遗存在江水的“阻隔”下形成了特殊的文化景观。

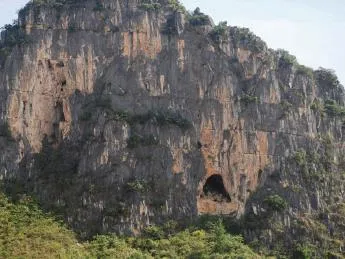

对岸台地即是岩画的观测点,很可能是与岩画绘制密切相关的祭祀等宗教活动的举行场所,尤其是分布在第一、第二区的岩画地点多呈现出这种景观特征。例如宁明高山第一、第二地点,两处岩画地点间有倒石锥坡相隔,朝向略相向,但在对岸的沙滩台地上可以清楚地观测到两地点的全部图像,由岩画图像、岩画所在岩壁及对岸台地共同构成的文化景观,为进一步了解左江岩画文化景观的功能与性质等内涵提示了线索(图7、图8)。在调查过程中还发现,虽然有些岩画地点目前所体现的“对

岸台地”特征并不明显,但在下游水库修建之前,岩画所在崖壁前的江中多有较大的江心岛,应也是岩画文化景观的组成部分,其功能与“对岸台地”一致(图9)。

图7 高山岩画点景观图

8 高山岩画点观测示意

图9 三洲头山岩画点景观

另外,左江岩画中临江岩画作画壁面的选择相似,均位于灰黄色的岩体上,而在岩洞及其他形态的岩壁环境上则鲜有发现。临江的石山多呈黑褐色,只有在洞穴和节理发育形成的断面上才呈灰黄色崖壁,这是左江岩画“画布”的基本特征。除了壁面颜色外,作画的崖壁还多为岩阴环境,岩壁自上而下向江面略倾斜,上部外凸而下部内凹,使岩画图像不受流水侵蚀而能长期保存(图10)。除此之外,在岩画图像的周围多有因节理发育形成的狭窄石阶或是山体石块崩落而成的倒石锥坡,岩画图像通常是随着石阶或倒石锥坡的走向分布,也从侧面提示了左江岩画的绘制方式(图11、图12)。

图10 宁明花山岩画岩阴环境

图11 龙州大洲头山岩画点景观

图12 三洲尾山岩画点景观

左江下游的水面逐渐变宽,第三区的岩画图像与对岸的距离进一步扩大,从实地调查情况来看,岩画最佳的观测点似乎从对岸的台地变为江面之上,而且该区域的岩画图像内容简单、画面缩小、缺少特定的场景化表达,岩画景观的仪式与宗教特征弱化,其文化性质可能也发生了改变。

3 左江花山岩画文化景观的“纪念性”

3.1 作为文化景观的左江岩画

在1992年的联合国教科文组织世界遗产委员会第16届大会上,“文化景观”正式成为世界遗产的一种特殊类型,也在世界各国的遗产运动体系中迅速发展。根据世界遗产委员会的《操作指南》,作为“文化景观”类型的遗产“代表着‘自然与人类联合工程’,它们反映了因物质条件的限制或自然环境带来的机遇。在一系列社会、经济和文化因素的内外作用下,人类社会和定居地的历史沿革。”而“文化景观”作为特定遗产类型,除了要具备一般文化遗产的自然与人类联合之特征,更强调的是“能够反映可持续土地利用的特殊技术以及人类与自然特定的精神关系”,是介于非物质文化遗产(“人类行为过程的遗产”)和物质文化遗产(“人类行为结果的遗产”)之间的遗产类型[10]。

从左江花山岩画的研究及其“申遗”文本的表述来看,作为文化景观的左江花山岩画遗产,首先是一种独特的景观构成方式与图像表达系统,是通过舞蹈仪式与岩画创作的结合,在左江喀斯特地貌上对2 000年前精神生活与社会发展的生动再现,是自然环境与骆越族群宗教活动共同形成的“神圣景观地”,符合文化景观是“自然与人类联合工程”的第一特征。

除了自然与文化因素的结合,文化景观类型遗产还应是具有延续性的“活态”的文化遗产,“是一定空间范围内的被认为有独特价值、值得有意加以维持以延续其固有价值的、包括人们自身在内的人类行为及其创造物的综合体”[10]。在左江花山岩画之前,被列入世界遗产名录的中国文化景观遗产还有庐山国家公园、五台山、杭州西湖、红河哈尼梯田文化景观,这些遗产地都是不同历史阶段上形成的“自然与人类联合工程”,其物质与非物质文化内涵一直传承延续至今。对于左江花山岩画作为文化景观类型遗产的这一要素,“申遗”文本相对强调的是岩画中的铜鼓及其相关的器物图像,与历史悠久且流传至今的华南铜鼓文化直接相关。

从图像内涵景观特征来看,左江花山岩画遗产的最大特点在于“文化景观”要素的不断重复与场景化表达。

首先,左江岩画所处的景观特征可从绘者与观者两个角度来理解。绘者的视野,即岩画绘制点的视野,位于临江的崖壁之上,说明绘者在岩画的绘制过程中居高临下,俯视河面与河对岸,也就是岩画最佳的观测位置;从岩画的实地考察来看,岩画点的对岸通常为向江心弧出的平坦台地,或是在岩下的江心出有冲积而成的江心岛,这些地点既

是岩画最佳观测点,也是适合进行仪式活动的最佳场所。

其次,左江岩画群的岩画点数量众多,不同地点间岩画图像、布局、场景的一致性很强,是同一主题的不断重复表达。左江岩画的主要图像场景都是中心突出的仪式性场景。有学者曾提出,左江壁画正身大人像腰间所配环首刀,与云南佤族社会调查时发现的部落“巫师”占卜鸡卦削竹签所用刀子类似,说明这些人物所从事的是具有一定宗教意义的祭祀活动[11];而在这些由人物构成的整组图像场景中,铜鼓、羊角钮钟等礼乐器和刀剑等兵器也反映了原始的祭祀场景。

左江花山岩画地点的图像与环境特征,反映了左江岩画在作为绘者的骆越族群中的祭祀意义,具有“族祭”的性质。然而在左江花山岩画集中产生的700年之后,无论是岩画的景观特征或文化景观中不断表达的仪式或信仰似乎都未在该区域得到延续与传承。

3.2 左江花山岩画遗产的“纪念性”

左江花山岩画遗产不同地点所表现出的一致的绘画技法、图像场景等内容,说明岩画遗产形成于相对较短时期的;图像场景缺少叙事、描述的功能,是对特定时期、特定人群、特殊事件的记录,而不是长时间内人群历史与文化生活的过程再现,具有较强的“纪念性”特征。

左江花山岩画的图像特点在于人物数量众多,图像符号性、抽象性特点强烈,画面布局相对规整,图像排列相对整齐,具有特殊的功能内涵,属于典型的宗教祭祀类岩画。虽然对于这种场景的性质、功能,学者们还有不同的解释[12-16],但是在画面中这些人物形象只有两种姿势,且在不同地点出现的同类人物形态基本一致,具有很强的仪式性功能,是不同类型宗教或祭祀等活动的重复表达。

从左江花山岩画遗产的景观特征来看,文化景观的自然与文化要素中既反映了岩画的绘制行为,也暗示着岩画的“观测”及相关的仪式等行为地点。岩画所描绘的仪式场景图像很可能与仪式活动同时发生,而仪式发生的地点则与岩画可能的观测点密切相关。今天我们看到的是静止于崖壁上的一幅幅人群集会图画,但是这些图画所代表的是岩画绘制时动态的仪式场景,岩画图像是祭祀仪式活动的图像记录,在活动中保留下来的岩画遗存又成为族群仪式的“考古纪念物”,也成为后来祭祀活动的主要对象。

到目前为止,在左江岩画点的附近几乎没有发现与岩画年代同期的周汉时代的聚落遗址,以宁明花山岩画地点为核心的左江岩画群是特定文化背景下仪式场景的图像化表达与记录。左江沿岸以岩画图像为核心、形成了具有区域特点及纪念性的文化景观。

4 结束语

作为“写在石头上的文字”,岩画兼具记录与纪念等不同的社会文化功能。从遗产内涵及特征来看,左江花山岩画文化景观是我国乃至世界岩画体系中非常特殊的个案遗存,其不断重复的岩画图案及景观特征,是我国古代西南地区族群社会生活的生动再现,是骆越先民祭祀等仪式的记录与纪念。

[1] 覃圣敏,覃彩銮.广西花山崖壁画年代新证[J].民族研究,1985(5)∶76-80.

[2] 蒋廷瑜.左江崖壁画的考古学研究[C]//桂岭考古论文集.北京∶科学出版社,2009∶311-320.

[3] 杨群.广西左江崖壁画新考[J].广西民族研究,1986(3)∶27- 37.

[4] 吕名中.试析左江流域崖壁画的年代与时代[J].广西民族研究,1988(1)∶120- 126.

[5] 蓝日勇.左江流域岩壁画始作年代辨证[J].南方文物,1997(1)∶88- 93.

[6] 邵庆丰.广西左江岩画质谱铀系年代测定报告[C]//左江花山岩画研究报告集.南宁∶广西科学技术出版社,2015∶543- 555.

[7] 覃彩銮.广西左江流域崖壁画考察与研究[R].南宁∶广西民族出版社,1987∶18- 22.

[8] 覃彩銮.左江崖画艺术寻踪[M].南宁∶广西人民出版社.1992∶4-6.

[9] State Administration of Cultural Heritage of the People’s Republic of China.ZuojiangHuashan rock art cultural landscape[EB/OL].[2016- 09-10]. http∶//whc.unesco.org/en/list/1508.

[10]孙华.文化景观是什么?[N].中国文物报,2012-06-15(5).

[11]李仰松.广西左江流域花山崖壁画试探[J].广西民族研究,1986(3)∶14- 20.

[12]王克荣.巫术文化的遗迹∶广西左江岩画剖析[J].学术论坛,1984(4)∶64- 73.

[13]覃彩銮.壮族古代犬祭初探[J].贵州民族研究,1989(3)∶71- 80.

[14]梁庭望.花山崖壁画∶祭祀蛙神的圣地[J].中南民族学院学报,1986(4)∶18- 23.

[15]陈野.峭壁上的蛙神祭祀舞蹈[J].浙江学刊,1998(5)∶115- 119.

[16]宋兆麟.水神祭祀与左江崖壁画[J].中国历史博物馆馆刊,1987(10)∶20- 25.

The Value of Zuojiang Huashan Rock Art as Cultural Landscape Heritage

TONG Shan

(School of Ethnology and Sociology, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Zuojiang rock art of Guangxi Zhuang Autonomous Region refer to the more than eighty rock art locations intensively distributed along the Zuojiang River. The rock art images are observed on the cliffs near the bends of the river and reflect the special ancient ritual activities of local Luoyue ethnic group, who lived in this area from about the 5thcentury BC to the 2ndcentury AD. Based on the unique location, every rock art site forms up a relatively independent and closed landscape unit with cliffs, rivers nearby and tablelands on the opposite side. One of the specialties of Zuojiang rock art cultural landscape heritage is the repeat expression of the featured images and landscape character, which was the record and monument of rock art painting behavior and ritual activities of ancient Luoyue ethnic group.

Zuojiang rock art;cultural landscape;heritage value

K879.42

A

佟珊(1983-),女,中央民族大学民族学与社会学学院讲师,主要研究方向为华南民族考古。E- mail:tongshan223@126.com.