大众性音乐期刊的更名改版和发展趋势

2016-12-10韦杰

摘要:我国大众性音乐期刊在新中国成立初期以及改革开放以来的更名改版过程中,经历了社会身份、功能和传播地位的变迁。其在当代的更名改版风潮,更是一幅音乐期刊在新时期求生存、谋发展的鲜活画卷。小众化、深度化是现今音乐期刊可选择的一个发展方向。并且,宜以市场为导向、树立品牌形象,进行全媒体化、数字化的实践,着意打造精品。

关键词:音乐期刊;更名;改版;发展趋势

音乐期刊作为一种音乐文化载体和传播媒介,在我国近现代社会音乐生活中发挥了重要的作用。在社会文化的变迁中,音乐期刊也经历了自身的身份、功能等各方面的不断调适,较突出地表现在其更名改版历程中。其中,与人们的音乐生活息息相关的大众性音乐期刊所经历的更名改版及其生存状态,尤为突出地揭示了音乐期刊与社会音乐生活的互动,表征了音乐期刊为适应环境做出的积极应对,也折射出了音乐期刊在音乐传播媒介生态圈中地位的沉浮。对大众性音乐期刊的更名改版进行历史回顾、对其现状进行观察和梳理,可以窥见音乐期刊在当下音乐“全媒体”时代的存在意义和发展定位;相关有益的经验,亦有助于我们进一步思考音乐期刊的发展前路。

一、大众性音乐期刊的更名改版

在现当代大众性音乐期刊当中,最有代表性的当属“文联/音协、文化系统”主办的刊物。一方面,这类刊物数量较多,其主办单位“半官半民”的性质和宗旨,以及社会主义文艺工作的需要,使其在办刊方向和受众面上注重群众基础,也产生了较为广泛的影响;另一方面,在改革开放以后,面对社会音乐生活“风起云涌”的变化,这类刊物“激流勇进”,不断调适自身、纷纷改刊以寻求立足或发展,其结果是这些原本同属一个系统的刊物,走上各自不同的道路,具有典型意义。

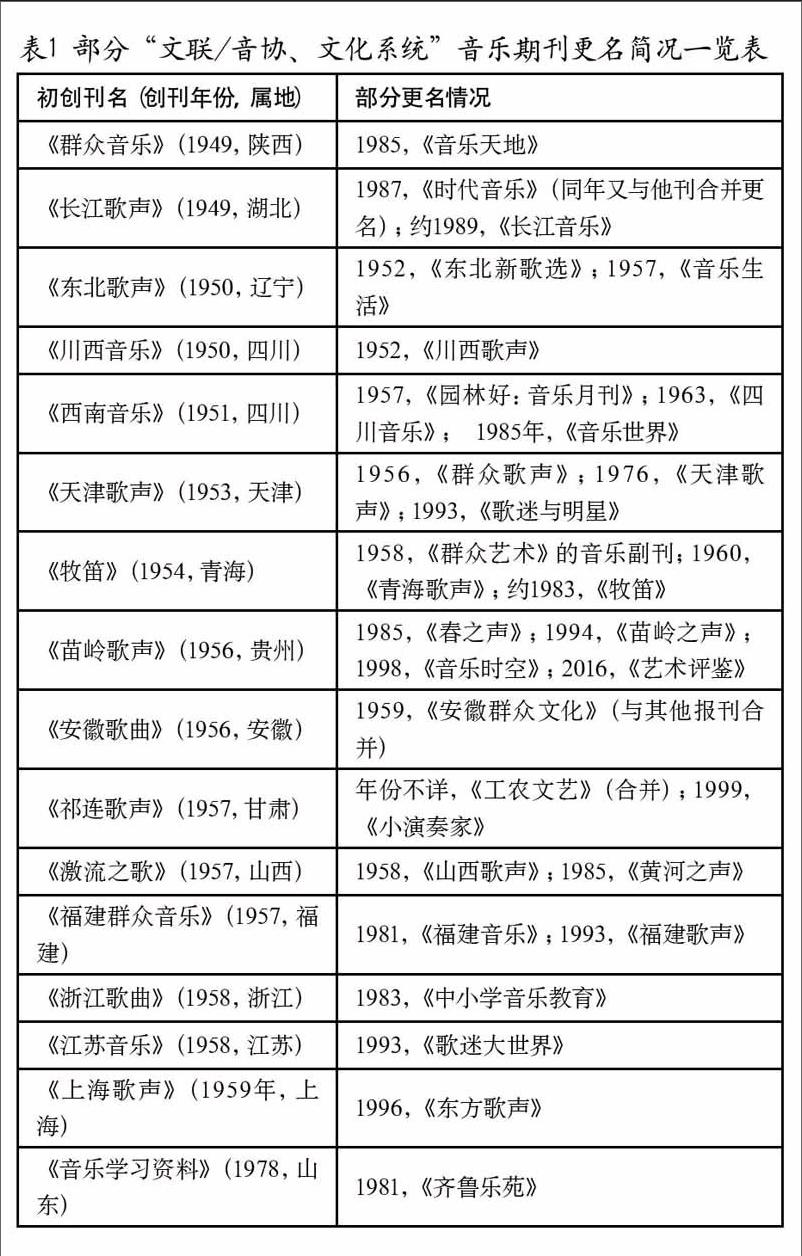

许多“文联/音协、文化系统”音乐刊物在半个多世纪的发展历程中,都经历过一次或数次更名改版,表1列出了部分较有代表性的刊物更名的情况。

新中国成立初期音乐期刊的更名改版,主要是为适应主办单位的变更或明确阶段性工作任务而做出调整变化,总的来看,这一时期的音乐期刊的更名改版,性质较为温和,更名前后的整体风格没有根本性的变化。其机关刊物色彩仍较浓厚,作为被时代赋予特殊地位的传声筒,相对平静地发展着。

改革开放以后,社会政治经济的发展、人们精神文化需求的日益增长与社会音乐生活方式的多样化,让音乐期刊在数量和种类上迎来了又一个发展的高峰期,同时也迎来了更名改版最为“激烈”的时期。伴随着社会转型而来的社会音乐生活环境的急剧变化,音乐期刊必须顺势而变以求生存发展。实际上,这也是当时大众期刊出版的缩影,其时,期刊的更名改版现象非常普遍,描绘着整个大众文化领域面对时代冲击所做的回应和调整。

随着我国社会从计划经济向市场经济转变,音乐期刊的社会身份和经营方式也发生了变化,有不少刊物更名改版,其背后是办刊主体的转型、变更——不少刊物原先的财政拨款被削减或停发,只能另谋办刊经费和寻求更加灵活的经营方式,有的刊物与文化公司合作,逐渐契入了更专业的市场运作;有少量刊物的经费压力小一些,但面对日新月异的市场需求,也不可能再一成不变;此外,刊号资源的合理流动,也给部分音乐期刊“换东家”、换新颜带来更多可能。凡此种种,带来的往往是音乐期刊办刊方向和风格的“颠覆性”变化。比起新中国成立初期,这一时期音乐期刊的更名原因更为多样和复杂;其更名理念追求更加鲜明的时代特色;也有部分期刊在更名之后,又经历了多个改版阶段而未再更名,或许是因为新名具有多释性,适用性广(如《音乐大观》《轻音乐》《音乐时空》等)。音乐期刊的社会角色从以往的宣传工具转向多样化、差异化的音乐传播载体。

二、大众性音乐期刊的更名改版路径

改革开放以来,大众性音乐期刊所选择的更名改版道路,总体来看主要有以下几种:

1.流行音乐化道路

20世纪80年代中后期,在流行音乐及视听媒介对大众生活的强力冲击下,音乐期刊的征订量开始下降,乃至到了20世纪80年代末,许多期刊被停拨款,一些音乐期刊为了生存,不得不走向市场,并调整内容,走流行音乐道路,以顺应市场的需求。音乐期刊的流行音乐化道路,先后经历了“流行歌刊”“综合娱乐资讯”和“类型化/分众化”阶段。

首先,流行歌曲、热播影视剧歌曲的歌谱在音乐期刊中所占的比例显著增大,以至成为了不少音乐期刊的主要内容,乃至挽救了一些“濒危”的刊物。如《通俗歌曲》(原《河北歌声》)在1987年更名改版重新上市后,发行量即从改版前的不到2000册达到近10万册。据说在20世纪80年代末90年代初,进行过这样的“流行歌本”化改版的杂志发行量不少都达到了10万册,《通俗歌曲》更—度达到50万册的成绩。

到了20世纪90年代以后,内地的流行音乐“歌迷”群体开始生长、扩大,一些音乐刊物为了迎合这部分人群,开始将内容重点转到了对流行歌星动态以及各类娱乐界资讯的“大杂烩”式的报道上;加上所谓“读图时代”的来临,刊物加大了图片的使用比例,在封面、版面设计、色彩运用、纸张选用等方面下功夫,给人以视觉和触觉上的刺激。四川文联的《音乐世界》、江苏文联的《歌迷大世界》、吉林文联的《轻音乐》、山东文联的《音乐大观》、天津音协的《歌迷与明星》、贵州音协的《音乐时空》等都是在20世纪八九十年代的改版风潮下亮相的。值得一提的是,被称为“中国歌迷第一刊”的《当代歌坛》也是在这一时期登场的。

随着国际流行音乐的涌入,越来越多的流行音乐类型(如欧美摇滚、日韩流行、爵士乐、电子乐、R&B、嘻哈乐等)在内地生根发芽,“歌迷”“乐迷”群体问也出现了分化。一本刊物满足多种口味的时代似乎已经过去,人们更希望在一本刊物里尽可能多地看到满足自己特定兴趣的内容,以求“物超所值”。同时,都市类报纸也将娱乐新闻作为重点发展部分以带动发行量,“娱乐音乐杂志”的卖点不再有竞争力。市场经济建设步伐的迈进,使得音乐刊物再次面临着“存亡”的困扰,不得不继续思考“下一步该怎么走”的问题。“市场需要的是一个细化的、有特定读者群的专业期刊。”于是,到了20世纪90年代中后期,“乐迷”及音乐市场的细分化,给一部分音乐期刊的重新定位改版带来了思路——类型化/分众化。这也多少受到了发达的欧美流行音乐市场和流行音乐杂志市场的启发——几乎每个音乐类型、每种乐器都有专门的杂志,每种杂志都有一批固定的读者群。

就当时国内的情况而言,虽说走类型化/分众化改版路线的音乐期刊将目标受众缩小、锁定到特定的人群,但是实际上往往每本刊物都带动了几个子刊物(原刊名成为了新刊名的前缀或者后缀)或者衍生刊物(其中甚至包含时尚潮流生活杂志),它们各自针对不同的音乐受众,体现了刊物的多元化经营,这样一来,其总体的受众面也并不窄。比起改版之前,这些刊物往往缩短了刊期,成为半月刊;或者与同属于一个“家族”的其他子刊相配合,在上半月和下半月轮流出刊。这类刊物的代表有《COOL轻音乐》(日韩版,上半月)、《HIT轻音乐》《通俗歌曲·摇滚》(上半月)、《通俗歌曲·现代乐手·吉他》(双月下半月)、《通俗歌曲·现代乐手·鼓&贝司》(单月下半月)等。有的刊物还与国外音乐杂志进行版权合作,引进更加丰富的内容。经过类型化、细分化改版后,这些音乐刊物在相当一段时期内都表现出了较强的生命力。在这段时期里,一些“文联/音协、文化系统”刊物的原主办者开始与文化公司或其他媒介机构合作办刊,如《轻音乐》《当代歌坛》《音乐大观》等皆采取了这种模式。

2.在传统中挖掘优势定位

在流行音乐大潮涌入时期,仍有相当一部分“文联/音协、文化系统”刊物没有走流行化、娱乐化的路线,而是在自己的传统中寻找优势定位,并获得较为稳定而长足的发展。如陕西音协的《音乐天地》经过调研和结合自身原有资源优势,定位在了“大众音乐教育期刊”上,获得了广大读者的认可。又如浙江省音协的《中小学音乐教育》在改刊大潮中,坚持了自己的特色,目前也发展得较好。又如甘肃省音协原《祁连歌声》改版为《小演奏家》后,鲜明地将读者群定位于少年儿童器乐学习群体,也稳步发展至今。

除教育类以外,“经典/民族”也是另一个发展方向,如由《云岭歌声》改刊而来的《民族音乐》,立足本省民族音乐资源优势,已确立起自身独特的民族音乐专业期刊特色定位。

3.其他

这一时期的音乐期刊改刊路径,还有综合娱乐时尚化、文学化、综合艺术化等,表明它们已基本脱离了音乐期刊的队伍。一部分曾选择了“流行娱乐路线”的音乐刊物,索性“做大”,把内容领域扩展到娱乐、时尚生活的方方面面,并采用精致的包装,以图通过扩大读者群的范围来求生存。如由南京文联主办的,与之前的《青春之声》《青春之星》等有“血缘关系”的《MING明日风尚》。在文学化方面,较有代表性的为青海音协的《牧笛》,于1998年以后变为青(少)年文学刊物,逐渐由青海作协接管。近一两年,音乐期刊的更名改版则呈现出鲜明的综合艺术化倾向,如《音乐大观》更名为《山东艺术》;2016年4月,《音乐时空》获批更名为《艺术评鉴》——两家老牌的音乐刊物相继迎来了身份的转变。

这几条路径也非全然互不相干,对于一些刊物来说,在一定的条件下,在某些时问点上,它们也是相互影响甚至有所交会的。如《音乐大观》《音乐时空》等,都是在流行音乐化道路上走了许久后转到了综合艺术化的道路上;定位在“音乐教育”上的《音乐天地》,在近两年也走了一段“分众化”道路,推出了“音乐教育版”“生态音乐版”“音乐创作版”等。

前述例子多是更名改版较成功的,至少之后有过一段振奋的时期;还有许多刊物,在改版潮流中由于思路不灵活或者经营不力,最终停刊。

三、当下音乐期刊的发展趋势

通过对大众性音乐期刊的更名改版历程及相关刊物现状的观察,可见传统音乐期刊在大众音乐生活中的式微。以往由音乐期刊提供的歌迷所渴求的流行音乐娱乐资讯,现今在互联网和移动终端媒体处唾手可得,且其提供的多媒体视听体验,更有利于音乐艺术语言的立体传播。快餐化、碎片化的音乐资讯消费在“草根”的网络媒体和自媒体中滋长,流行偶像与歌迷的互动也在其中进行得不亦乐乎,“老牌”的走流行音乐道路的大众音乐期刊早已在媒介接受和消费习惯转型了的音乐受众中“失宠”,纷纷改辙更张——包括曾经的“流行音乐风向标”《当代歌坛》,也于2015年悄然停刊。

与此形成对比的是,当年在传统中挖掘优势定位、走“教育”“经典/民族”道路的音乐期刊,都发展得较为稳定。近年改版的音乐期刊,也基本转向了学术和评论领域(如原《轻音乐》于2014年改为《当代音乐》,发表学术论文和音乐作品等)。从趋势上来看,在相对小众的、深度化的方向上,音乐期刊仍可做一番文章,寻求新的增长点。毕竟,“资讯”不可代替“思想”,在客观上,音乐期刊作为推动音乐知识生产、创新和音乐文化积淀、传承方面的重要平台,仍是不能被轻易取代的。

历史的车轮已开到数字化、“全媒体”和进一步市场化的时代,音乐期刊要顺时而变,这是应坦然接受的客观现实。在当下的“转型期”,无论是未来的新刊,还是现有的老刊,都要立足时代、顺应潮流,并吸收以往的有益经验,来获得进一步发展。对于其当下的“生存发展策略”,或可做以下设想。

第一,紧扣受众需求,找准细分定位,树立品牌形象。这一点仍未过时,甚至是期刊经营的基本法则之一。即便是对于学术性的音乐期刊而言,这一点也是适用的。

第二,打破媒介壁垒,进行数字化转型升级。对于多感官化的音乐艺术语言信息传播来说,音乐期刊的“多媒体化”发展听起来似乎也“理所当然”。多年前在大众性音乐期刊中已有随刊附赠磁带、CD等形式,现今为何不可与电商、微信等平台合作进行推广乃至开发相关的数字化媒介产品,刊网互动打造立体化传播平台,实现期刊的“全媒体化”?期刊的生命将不再限于纸质媒介中,而应在新的媒介形态中延续。继续选择走流行音乐道路的音乐期刊,若能将数字化、打造全媒体产品这一步走好,参与流行音乐产业升级,再次焕发活力也非不可能。另,学术性音乐期刊也已开始进行数字化转型的探索,前景令人期待。

第三,建立打造精品、经典的意识。正如媒介技术的发展,让CD从一种主流的音乐载体,变为了相对小众的、代表高品质音乐的收藏品。音乐期刊也可凭借自身在内容深度方面的潜力和优势,在洞察目标受众心理的前提下,在其感情利益点上生发内容创意,走精品之路,展开“心灵约会”,由此经营与读者问的感情,增强“用户粘性”,留住“发烧友”。这也是树立品牌形象,营造客户体验的一个重要体现。这在客观上不仅有其经济意义,也将在社会音乐文化发展与建构方面产生积极的影响。

(韦杰,中国传媒大学艺术研究院传媒音乐研究所教师、《音乐传播》编辑部编辑)