德国特色农业产业发展对中国的启示

——以蜂产业为例

2016-12-09张社梅孙战利

张社梅,孙战利

(1.四川农业大学 四川省农村发展研究中心,四川 成都 611130; 2.德国转型经济农业发展研究所,德国 哈勒 06120)

德国特色农业产业发展对中国的启示

——以蜂产业为例

张社梅1,孙战利2

(1.四川农业大学 四川省农村发展研究中心,四川 成都 611130; 2.德国转型经济农业发展研究所,德国 哈勒 06120)

以蜂产业为例,从产业组织结构、科技支撑、质量控制、产业功能拓展4大方面,系统分析和总结了德国特色农业产业发展的特点;在此基础上,对照分析了中国蜂产业发展现状及面临的问题,并进一步凝练和剖析了德国蜂产业发展对中国的启示。研究认为:中国蜂产业正处于比较效益下滑、小规模蜂农退出的转型期,应积极发展蜂农合作组织、加强产学研结合、构建全产业链质量控制体系、拓展蜂产业的多种功能等来促进产业发展壮大。

德国;特色农业产业;蜂产业

与中国细碎化的小农户经营模式相比较,欧美发达国家规模化、机械化、组织化的大农场经营模式成为农业经营最显著的特点,已有多篇文献对此进行总结和分析。但是,针对国外小规模特色农业产业的发展、大规模农业发展框架下特色小产业如何存活等问题的研究还比较薄弱。从当前我国农业发展的现实情况来看,适合多样化消费需求的特色农业产业正在崛起,成为农产品市场供给结构转变的亮点,也正在成为带动农户脱贫致富的重要支柱。因此,研究国外特色农业产业发展的做法及经验启示,对于促进我国农业特色产业的转型发展、提升产业扶贫效果、助推农产品供给侧结构性改革[1]等均具有重要的现实意义。

养蜂业是德国的一项传统特色饲养业,饲养技术先进、蜂产品质量安全水平高,具有鲜明的发展特色。在经历了20世纪的繁荣期后,随着德国三次产业结构的调整和农业经营方式的转变,养蜂业曾一度出现萎缩,但近年来随着整个欧盟对蜜蜂减少和环境问题的高度关注,德国养蜂业又有了新的进展。笔者利用访学机会,通过实地调研、专家访谈和对比分析,发现德国蜂产业在规模经营、技术传播、质量控制、功能拓展等方面具有诸多经验,对于解决当前我国蜂产业面临的问题和挑战具有积极的借鉴意义。

1 德国蜂产业发展的基本特征

1.1 生产组织化、集约化

从德国养蜂人员结构来看,专业养蜂人数仅占全国养蜂人数的3%~4%(95%的养蜂人员属于业余爱好者),但专业蜂场饲养规模较大,总量上占全国的45%以上。每个蜂场养殖规模平均达到200箱以上,大型蜂场甚至达到3000箱。养蜂人员的受教育程度非常高,大学以上文化程度占50%以上。从养蜂方式来看,德国蜜蜂饲养集约化、组织化程度较高,行业协会在其中发挥着重要的作用。养蜂人员基本都会加入当地的蜂业协会和俱乐部,接受技术、信息等多种服务[2]。

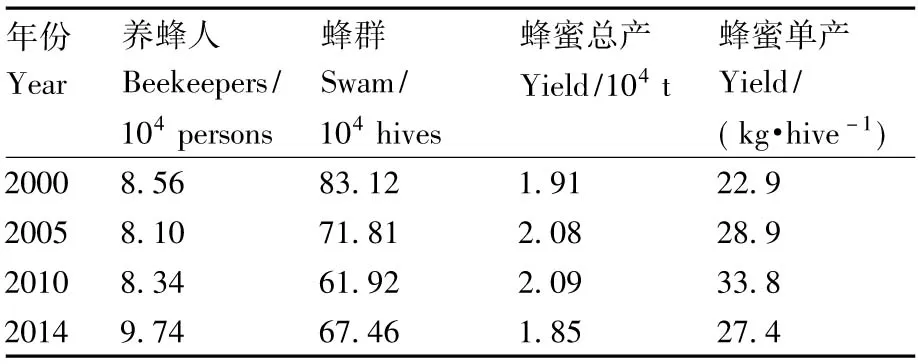

从近15年来的情况看,德国养蜂业呈现出一些新的变化。养蜂人数、蜂群饲养量呈先减后增的变动趋势(表1)。据实地了解,这主要归功于人们生态保护意识的提高,养蜂爱好者尤其是青年养蜂人群、城市养蜂人群显著增加。从蜂蜜总产量以及单产水平来看波动不大,蜂群数量和蜂蜜产量之间也无正相关关系。这主要是由养蜂人员的结构所决定的,因为业余养蜂人员的目标不是产量,而是授粉,因此总产量并没有随人数的增加而增加。

表1 德国蜂业生产情况

Table 1 Beekeepers and production of German apiculture

年份Year养蜂人Beekeepers/104persons蜂群Swam/104hives蜂蜜总产Yield/104t蜂蜜单产Yield/(kg·hive-1)20008.5683.121.9122.920058.1071.812.0828.920108.3461.922.0933.820149.7467.461.8527.4

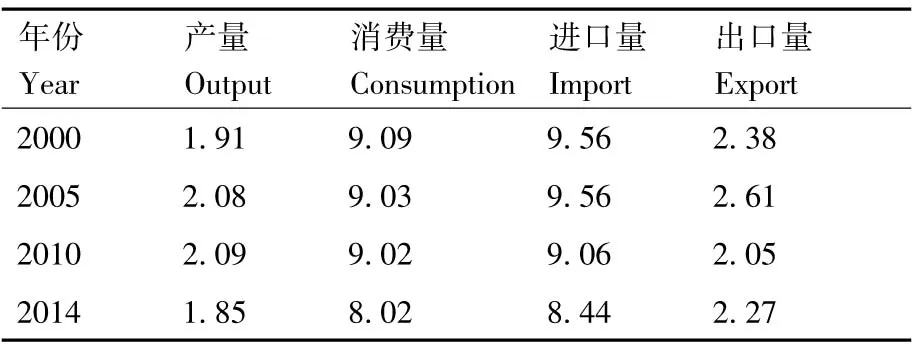

1.2 需求缺口大,但仍然发展出口事业

德国是世界蜂蜜消费第一大国,人均年消费量约为1250g,也是世界蜂蜜进口大国和重要的出口国。根据FAO的贸易统计数据,德国蜂蜜进口量仅次于美国,位列第二;出口量不大,但出口市场份额仅次于中国,位列第三[3],这主要是由于德国蜂蜜出口价格名列前茅。如2012年德国蜂蜜出口价格平均为5728美元·t-1,相当于中国的2.8倍。进一步比较近15年来德国蜂蜜的供需及进出口情况,可以看出德国蜂蜜自给率不到25%,供需缺口较大(表2)。综合比较德国蜂蜜生产量、消费量以及进、出口量,可以得出以下结论。一是德国蜂蜜市场需求量大,对于蜂蜜生产国来讲具有较大的出口潜力;另一方面,德国凭借良好的产品质量信誉也在大量出口蜂蜜,高质、高价、高端的出口市场战略特征明显。

1.3 科技体系完整、机构分工明确

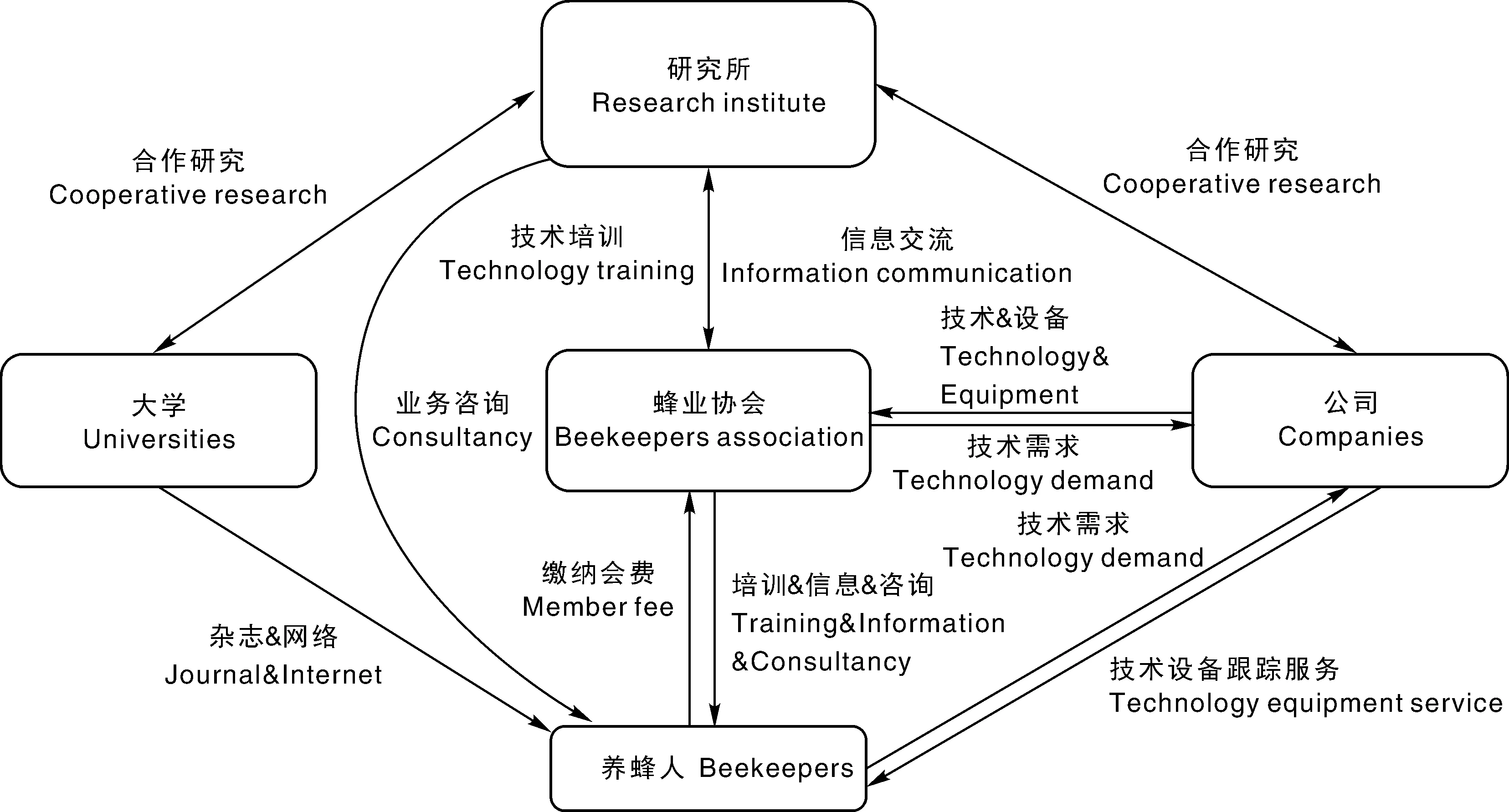

德国蜂业科技机构主要包括蜂业研究所、大学和公司。各机构功能定位不同,研究的侧重点也不同。蜂业研究所主要分布在养蜂主产州,其主要进行应用研究和实验发展如蜂群管理、蜂蜜质量检测等,还负责辖内几个州的蜂农培训、蜂蜜检测和其他应急服务。大学主要侧重于基础性研究,如蜜蜂遗传学、蜜蜂生物学等,一般不涉及推广,也不允许搞商业化运作。公司则侧重于养蜂机具的研发,如蜂箱设计与研发、割蜜机、自动化装卸等。

表2 蜂蜜产量、消费量及进出口量

Table 2 Quantity of honey yield,consumption,export and import amount 104t

年份Year产量Output消费量Consump-tion进口量Import出口量Export20001.919.099.562.3820052.089.039.562.6120102.099.029.062.0520141.858.028.442.27

科技机构与养蜂组织的有机结合形成了德国高效的蜂业知识体系(图1)。体系特征突出表现在两个方面:一是蜂业协会具有主心骨的作用。德国蜂业协会有业余和专业之分,也有国家级和地区级之分,养蜂人员会根据自己的实际情况参加相应的协会。国家蜂业协会通过每年召开全国蜂业大会、发行官方刊物和简报等方式传播和推广新技术;地区协会则主要通过定期技术培训以及应急技术服务等途径进行推广。二是科技推广的双向反馈作用。一方面,科技机构通过协会、网络、公众开放日(每年9月的第1个星期日)、博览会等途径向养蜂人传递新技术、新产品;另一方面,科技机构也会从协会、养蜂人那里获得反馈回来的要求。

1.4 产品质量控制制度化

完善的蜂产品质量安全控制体系也是德国蜂产品质量过硬、深受消费者信任的重要原因之一。首先,相关法律法规对蜂产品的规定十分详细和严格。欧盟颁布的2001/110/EC和2014/63/EU这2个指令是目前欧盟成员国共同遵守的蜂蜜和蜂花粉质量标准[4]。而德国在欧盟共同调控基础上,条件还要再苛刻。如蜂蜜的含水量规定不超过20%[5],而德国规定要再低2个百分点,而国内该项指标在收购环节一般都在36%以上。此外,还从营养成分角度提出了电导率和游离酸等指标,而我国蜂蜜标准中并未规定电导率及不溶于水的固形物指标,除出口外对于淀粉酶活性、酸度、羟甲基糠醛含量(HMF)等指标均未作强制要求。其次,在蜂产品质量检测设备上,德国也具有国际领先的仪器设备。如农兽药残留的检测方法大多是采用多组分一次性定性、定量测定完成,气质联用仪或液质联用仪得到广泛应用。最后,为确保进入市场的蜂产品的质量安全和优质优价,德国还制定了优质蜂蜜产品标识。消费者对贴上这些标识的蜂产品一般比较信任。

1.5 产业链延伸度高、产业功能多元化

除了生产蜂蜜等初级产品之外,德国蜂产业更注重对蜂产品的进一步精深加工。精深加工蜂产品不仅包括食品和饮品,还延伸至洗护产品、止痒止痛膏剂等产品,这些产品大多数由作坊式的专业蜂场制造和销售,价格透明。蜂产品的精深开发使产业链和价值链均得到了极大的提升,且增值部分被一体化运作的专业蜂场获得,这使他们的收益能够接近社会平均利润,这也是经济高度发达的德国仍然有特色农业小产业存活的根本原因。

图1 德国蜂业科技体系图Fig.1 Frame diagram of science and technology system of German apiculture

德国十分重视蜜蜂的授粉功能和生态贡献。为了加强民众,尤其是青少年对蜂产业的了解,德国涉及蜂产业的各类团体、机构都在积极地开展形式多样的活动。除了在义务教育课程中加入蜂业内容外,还有一些商业化运作模式,如业余授课模式、组建养蜂公司模式,使学生深入了解蜜蜂行为习惯和体验养蜂的乐趣。此外,一些专业蜂场还充分利用蜂场优美的自然环境,建设蜜蜂花园,供民众休闲娱乐,如青少年科普教育、承接生日聚会、采摘授粉农产品等,三次产业融合发展的特征十分明显。

2 中国蜂产业发展现状及面临的问题

中国是世界养蜂大国,无论是蜂群饲养量还是蜂产品产量均居世界第一位。据统计,全世界现有蜜蜂近6000万群,中国约占八分之一;中国蜂蜜产量约占世界总量的30%。中国不仅是蜂产品生产大国,同时也是出口大国,出口量约占世界出口量的1/3,是我国最具重要贸易经济效益的特色产业[6]。然而,中国不是世界养蜂强国,产品出口价格低廉、产品质量不稳定,产业发展所涉及的技术、产品、装备等方面相比较仍然落后,且新的形势下,产业发展也面临严峻的挑战。中国蜂产业发展面临以下问题。

2.1 经营方式落后、组织化程度低

我国蜜蜂养殖大多以生产商品为主,性质上属于专业蜂场。但与德国相比较,专业养殖规模普遍偏小。根据国家蜂产业体系经济岗位课题组的连续跟踪调研数据,饲养100群以下的蜂农占比一直保持在51%以上(表3),而他们销售的蜂蜜仅占总量的10%[7]。养殖规模偏小的原因主要包括蜂农年龄大,体力不支,机械化程度低,大多数工作为手工操作,兼业现象普遍等。

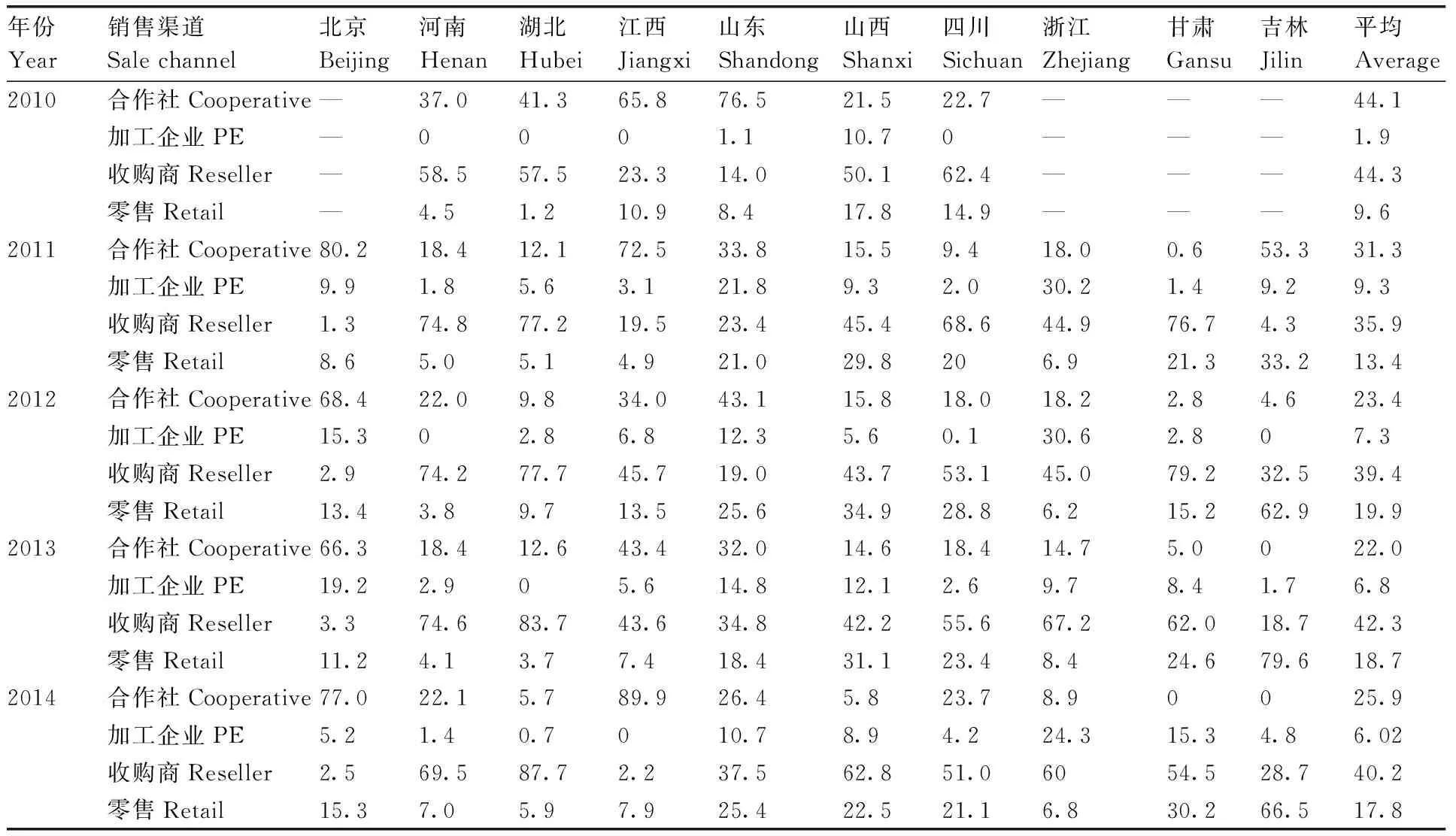

我国蜂产业组织化实现程度也较低。2010—2014年,各年蜂农加入合作社的比率分别为70.6%、66.8%、58.9%、73.8%和73.5%,名义入社率总体较高。合作社与农户的利益联结并不密切,每年通过合作社途径统一销售的产品比例在22%~44%之间,主产省区除了北京、山东、江西外,其余省份大多数年份都低于平均水平。相对于合作社,通过加工企业订单收购的比例更低,除了浙江外,大部分省份都在10%左右。农户将50%以上的蜂蜜通过二道贩子或者亲朋好友等非正式途径零散销售(表4),这两种途径无论是全国平均水平,还是各省区均占有较大比重,尤其是零售给亲朋好友的占比还呈逐年增加的趋势。农业企业、蜂业合作社等正式渠道没有真正发挥应有的组织作用,蜂产业整体上仍然处于涣散、无序的发展状态。

2.2 蜂业技术进步缓慢

表3 2010—2014年蜂农养殖规模

Table 3 Production scale of Chinese honey industry from 2010to 2014

年份Year养殖规模Swarm/hives≤5051~100101~150151~200≥200合计Total2009养殖户数Beekeepers/household911761025947475蜂群占比Ratiointotal/%20.236.621.212.29.81.02010养殖户数Beekeepers/household891601116863491蜂群占比Ratiointotal/%22.630.821.413.112.11.02011养殖户数Beekeepers/household1092061447982620蜂群占比Ratiointotal/%17.633.223.212.813.21.02012养殖户数Beekeepers/household1031951336875574蜂群占比Ratiointotal/%17.934.023.211.813.11.02013养殖户数Beekeepers/household951961387864571蜂群占比Ratiointotal/%16.634.324.213.711.21.02014养殖户数Beekeepers/household1351711194558528蜂群占比Ratiointotal/%25.632.422.58.511.01.0

表4 2010—2014年蜂蜜销售渠道占比

Table 4 Different sales channel of honey and their ratios in total from 2010to 2014 %

年份Year销售渠道Salechannel北京Beijing河南Henan湖北Hubei江西Jiangxi山东Shandong山西Shanxi四川Sichuan浙江Zhejiang甘肃Gansu吉林Jilin平均Average2010合作社Cooperative—37.041.365.876.521.522.7———44.1加工企业PE—0001.110.70———1.9收购商Reseller—58.557.523.314.050.162.4———44.3零售Retail—4.51.210.98.417.814.9———9.62011合作社Cooperative80.218.412.172.533.815.59.418.00.653.331.3加工企业PE9.91.85.63.121.89.32.030.21.49.29.3收购商Reseller1.374.877.219.523.445.468.644.976.74.335.9零售Retail8.65.05.14.921.029.8206.921.333.213.42012合作社Cooperative68.422.09.834.043.115.818.018.22.84.623.4加工企业PE15.302.86.812.35.60.130.62.807.3收购商Reseller2.974.277.745.719.043.753.145.079.232.539.4零售Retail13.43.89.713.525.634.928.86.215.262.919.92013合作社Cooperative66.318.412.643.432.014.618.414.75.0022.0加工企业PE19.22.905.614.812.12.69.78.41.76.8收购商Reseller3.374.683.743.634.842.255.667.262.018.742.3零售Retail11.24.13.77.418.431.123.48.424.679.618.72014合作社Cooperative77.022.15.789.926.45.823.78.90025.9加工企业PE5.21.40.7010.78.94.224.315.34.86.02收购商Reseller2.569.587.72.237.562.851.06054.528.740.2零售Retail15.37.05.97.925.422.521.16.830.266.517.8

蜂业技术进步缓慢主要受制于养蜂人员、科技体系以及设施设备等因素。从养蜂人员的情况来看,老龄化问题严重,蜂农的受教育程度普遍不高,80%的蜂农仅初中及以下文化水平,新技术的接受、尝试和应用能力较差,导致蜂群整体生产性能差、各类病虫害危害严重,最终影响经济效益和产品品质。从养蜂科技体系来看,与产业发展需求相比,我国蜂产业研究力量薄弱,专业人才偏少[8];育种系统经过改制后,种蜂场规模被压缩,后继乏人、人员断层等现象严重;推广系统除了浙江、四川等省份外,多数主产省未建立起推广管理系统,农户技术来源多依赖于自己摸索或者蜂农间交流。从设施设备的研发和应用来看,德国养蜂机具、检测设备等配置上要明显优于国内,如在农兽药残留的检测方法和前处理设备自动化程度上,国外检测效率明显高于国内。另外,一些先进的蜂机具在我国蜂农中的应用率较低。如养蜂车,对于提高养蜂产业的机械化、自动化水平具有重要意义[9],但由于车型设计、价格补贴、运营管理等多种问题没有得到解决,实际采用受阻。

2.3 蜂产品质量安全问题严峻

首先是蜂产品的药物残留问题。主要表现在养殖中部分农兽药使用不规范,违禁兽药、抗生素含量超标现象比较突出。现行标准还难以控制蜂产品尤其是蜂蜜、蜂胶的质量,蜂产品安全限量标准和检测方法与国外相比还存在较大差距[5]。其次是产品掺假、造假问题。受市场竞争不规范、标准化生产程度低、加工业生产技术落后以及现有检测能力不够等因素的影响,蜂蜜中掺入糖浆、树胶冒充蜂胶等掺假、造假现象普遍,严重阻碍了蜂业的正常发展。最后是市场监管滞后问题。由于国内标准不健全,相应的法律法规框架不完善,监管部门之间的衔接不紧密,尤其是检测技术滞后对国内蜂产品质量安全有很大制约性,导致政府对假蜂蜜、假蜂胶等无法开展有效监测,也就无法实施有力的、有效的打击,导致蜂产品市场“劣币驱逐良币”[10]。

2.4 养蜂功能相对单一

我国蜂农养蜂的目标主要还是在生产上,蜂产业的主要功能仍然为各种蜂产品的供给。蜂产品的精深加工以及向授粉、休闲体验、科普教育等领域的拓展还十分有限。根据笔者的市场调研,蜂蜜食品及饮品、洗护用品等精深加工品市场上还比较少见,蜜蜂博物馆、蜜蜂花园、科普基地等休闲、观光、教育功能的实体和产业还真正未发展起来,在青少年群体中的宣传和教育也极少涉及蜂产业。蜂业功能相对单一,产业链延伸价值没有得到体现,导致经济收入来源单一,从而蜂业综合效益也相对较低。此外,蜂产业的生态功能也没有足够的重视。由于种、养主体认知差异,蜜蜂授粉产业化进程缓慢[11],蜜源植物种类和面积锐减,蜜蜂中毒事件时有发生[12]。

3 德国蜂业发展对中国的启示

3.1 对中国养蜂产业发展阶段的基本判断

根据德国养蜂业的演进历史、现状和中国的国情,中国蜂产业目前正处于由粗放、分散经营向集约化、规模化转变的转型时期。德国上个世纪曾经是欧洲的蜂业大国,养蜂业遥遥领先。后来随着国内3次产业结构的转化,农业比较效益不断下降,农业劳动力逐步向二、三产业转移,养蜂业也由盛转衰。21世纪以来,随着整个欧洲对蜂群崩坏综合症(colony collapse disorder,CCD)事件的重视和蜜蜂授粉功能的认识深化,蜂产业又有所恢复[13]。德国蜂产业发展的历程告诉我们,产业的比较效益是产业兴衰的决定因素。当前,我国蜂产业正面临着物质成本和人工成本不断上涨、利润空间被不断压缩的严峻形势,且产业面临的自然风险、市场风险增大。因此,当前出现的养蜂老龄化、后继乏人、技术进步缓慢等问题都是蜂产业相对效益不高的根本原因,也是蜂产业在转型期必须面对的问题。但也看到,一些地区尤其是浙江、广东等发达地区,养蜂人员退出产业后,养蜂设备转给其他养蜂人员,总体上该地区养蜂人数减少了,但蜂群规模没变、蜂农的效益在增加。这说明蜂产业已在市场“无形之手”推动下向规模化、集约化转变。我们应当从历史角度、宏观角度客观认识蜂产业发展阶段,从而制定科学、有序的发展战略。

3.2 促进适度规模经营、转变产业发展方式

发展适度规模经营是转变特色产业发展方式、提升产业经营效益的重要途径。德国专业养蜂户的饲养规模都在200群蜂以上,且专业蜂场的自我加工和销售能力很强,加工、流通、销售环节的利润也被内部化分享,这些都是保障蜂场效益的重要手段。这给我们如下启示。一要加快推进蜂产业的适度规模经营。通过创新养蜂资产的合作方式和优化配置推进规模养殖,如鼓励合股购买养蜂车,提高机械化水平和运营效率。通过鼓励发展配套的社会化服务体系,如蜂机具制造、生态蜂药研制等,解除养蜂规模化程度提高后的后顾之忧。二是要鼓励发展以合作社为主体的产业化经营模式。在我国,大多数个体蜂场规模小、经济实力弱、蜂农综合素质不高,发展加工、流通事业还不现实,由具有一定规模、且代表农户利益参与市场竞争的现代经济组织—合作社来拓展产后环节比较合适[14]。应大力支持合作社发展加工和流通等产后事业,形成“合作社+加工厂+蜂农”的经营模式,或者通过订单、基地共建等形式,形成“公司+合作社+蜂农”的经营模式,逐步提高蜂产业的组织化、集约化水平。

3.3 加快产学研合作、促进产业技术进步

特色农业产业的发展必须挖掘科技潜力,促进科技供需有效对接。由于我国蜂产业推广管理体系多数省份都不健全,也缺乏像德国蜂业协会那样的强大组织,科技机构与蜂农之间还无法有效对接,导致“最后一公里”问题普遍存在。目前可行的是依托农业部国家蜂产业技术体系,在科技供给主体和需求主体之间建设多元化的产学研路径,加快技术向蜂业生产经营主体手中的扩散。一是促进企业、蜂业合作社与科研机构之间的联合。发挥蜂产业体系岗位科学家、功能研究室的领头羊作用,鼓励企业、蜂业合作社与他们对接共建创新中心和研究基地,联合承担研究和中试项目,实现技术研发与产业的深度融合。二是多种形式提高蜂业从业者的综合素质。以体系已建立的蜂业试验站为核心组织师资力量,做好蜂业从业人员的技术培训工作,同时,要高度重视各级蜂业会议的举办,通过会议向蜂产业生产经营主体传播新技术、新机具、新理念。三是应大力推进技术供给结构的优化,重点是加快对蜂业规模经营中技术需求的调查,在特殊蜂病防治、蜂产品精深加工、质量安全检测以及物联网技术的应用[15]等领域下功夫。

3.4 构建全产业链质量安全控制体系、推进内销和外销并重发展

高度重视质量安全问题、提升内在品质和外在包装是特色农业产业决胜于国内外市场的根本出路。我国应当借鉴欧盟尤其是德国经验,一方面,要健全法律、法规约束蜂产业全程各环节的行为规范,用强制性手段制止蜂产品生产中的不规范行为,尤其是对于制假、造假行为要给予严厉惩处。另一方面,要加快完善蜂产品标准体系。逐步提高农兽药残留限项和禁项标准,努力与国外接轨;不断细化检测项目,提高检测装备水平,研究应用先进的检测手段和方法,努力提升检测质量和效率;做好政府监管部门在不同环节的衔接工作,建设好蜂产品质量信息共享机制、通报机制及预警与应急处理机制。

蜂产品质量安全问题也是影响市场消费的主要原因。从蜂蜜的消费水平来看,我国人均消费量远低于德国。一旦质量安全问题解决了,民众对蜂产品的消费预期自然上升。一方面,我国要在食品标准上与德国逐步接轨,进一步打开欧盟市场;另一方面,要尽快提高内销的蜂产品质量安全标准,通过全面实施质量监控措施,从内在品质和外在包装全面提升蜂产品的形象,提高国人对国产蜂产品的购买信心,积极开发国内市场的消费潜力。

3.5 强化精深加工、拓展产业多种功能

三产融合、功能多元是助推特色农业产业转型升级的关键措施。养蜂产出单一化,不仅造成蜂农收益有限,而且也没有使养蜂诸多功能很好地发挥出来。借鉴德国经验,除了发展蜂蜜、蜂王浆等高品质的初级产品外,可鼓励有条件的合作社、企业以初级产品为原料,进一步发展药品、食品、洗护等类型的产品。也可以结合乡村旅游业的兴起,以花园式蜂场为核心,打造集蜂业观光、养蜂体验、科普教育和生态保护于一体、更具有独到休闲韵味和教育意义的蜂业综合体,挖掘蜂场多元化经营的潜力,提高养蜂综合效益。政府部门应专门针对蜂业旅游和科普教育实施相应的鼓励政策,对于花园式蜂场建设和打造蜂业生态旅游品牌给予一定的财政支持。同时,还应进一步强化全社会对蜜蜂授粉功能的认识,结合农业供给侧结构改革,大力推广蜜蜂授粉技术和配套建设,规范蜂媒农产品生产规程和创设授粉产品标识制度,实现种养业的双赢。

[1] 韩俊.着力推进农业供给侧结构改革[J].农村金融研究,2016(3): 77.

HAN J.Focus on promoting the reform of agricultural supply side structure[J].RuralFinanceResearch,2016(3): 77.(in Chinese)

[2] “Wer sollte für die Imkerei werben?”[J].DeutschesBienenJournal,2002(10): 14-15.

“Who should campaign for beekeeping?[J].GermanBeeJournal,2002(10): 14-15.(in Germany).

[3] FAO STAT.FAO statistics division 2011-2013[DB/OL].[2015-12-10].http://www.fao.org.

[4] 孙彩霞,张志恒,汤涛,等.我国蜂产品出口技术性贸易措施分析[J].浙江农业学报,2012,24(6):1129-1133.

SUN C X,ZHANG Z H,TANG T,et al.Review of technical barriers to trade(TBT) on bee products in China[J].ActaAgriculturaeZhejiangensis,2012,24(6): 1129-1133.(in Chinese with English abstract)

[5] 叶雪珠,杨桂玲,袁玉伟,等.我国与欧盟蜂蜜标准比较分析[J].中国蜂业,2010,61(3):7-9.

YE X Z,YANG G L,YUAN Y W,et al.Comparison of honey standard between China and European Union[J].ApicultureofChina,2010,61(3): 7-9.(in Chinese with English abstract)

[6] 赵芝俊.中国蜂业经济研究[M]// 赵芝俊.中国蜂业经济研究:第1卷.北京:中国农业科学技术出版社,2012:18-19.

ZHAO Z J.Analysis on the development course and current situation of Chinese bee industry[M]// ZHAO Z J.Study on Economic China Apiculture (Volume 1).Beijing: China Agricultural Science and Technology Press,2012:18-19.(in Chinese)

[7] 陈玛琳,赵芝俊,席桂萍.中国蜂产业发展现状及前景分析[J].浙江农业学报,2014,26(3):825-829.

CHEN M L,ZHAO Z J,XI G P.Positive analysis of Chinese honeybee industry and economic perspective[J].ActaAgriculturaeZhejiangensis,2014,26(3): 825-829.(in Chinese with English abstract)

[8] 毛小报,张社梅,柯福艳.浙江省蜂产业研究状况、成就、问题及对策[J].中国蜂业,2010,61(3): 45-46.

MAO X B,ZHANG S M,KE F Y.Research status,achievements,problems and countermeasures of bee industry in Zhejiang Province[J].ApicultureofChina,2010,61(3):45-46.(in Chinese with English abstract)

[9] 高芸,赵芝俊.正外部性产业补贴政策模拟方案与效果预测—以养蜂车购置补贴为例[J].农业经济问题,2014(3):96-101.

GAO Y,ZHAO Z J.Simulation scheme and effect prediction of positive externalities industry subsidy policy—Take the car purchase subsidy for beekeeping as an example[J].IssuesinAgriculturalEconomy,2014(3): 96-101.(in Chinese with English abstract)

[10] 柯福艳,张社梅.中国家庭养蜂技术效率测量及其影响因素分析[J].农业技术经济,2011(3):67-73.

KE Y F,ZHANG S M.Analysis of measuring China family beekeeping technology efficiency and its influence[J].JournalofAgrotechnicalEconomics,2011(3): 67-73.(in Chinese with English abstract)

[11] 刘朋飞,吴杰,李海燕,等.中国农业蜜蜂授粉的经济价值评估[J].中国农业科学,2011,44(24): 5117-5123.

LIU P F,WU J,LI H X,et al.Economic values of bee pollination to China’s agriculture[J].ScientiaAgriculturaSinica,2011,44(24): 5117-5123.(in Chinese with English abstract)

[12] 苍涛,王彦华,俞瑞鲜,等.蜜源植物常用农药对蜜蜂急性毒性及风险评估[J].浙江农业学报,2012,24(5): 853-859.

CANG T,WANG Y H,YU R X,et al.The acute toxicity and risk assessment of 25pesticides used in nectar plant toApismelliferaL[J].ActaAgriculturaeZhejiangensis,2012,24(5): 853-859.(in Chinese with English abstract)

[13] 陈黎红,张复兴,吴杰,等.欧洲蜂业发展现状对中国的启示[J].中国农业科技导报,2012,14(3): 16-21.

CHAN L H,ZHANG F X,WU J,et al.Enlightenment of European apiculture development status to China[J].JournalofAgriculturalScienceandTechnology,2012,14(3): 16-21.(in Chinese with English abstract)

[14] 张社梅,陈文宽,邓玉林.土地流转背景下构建新型农业生产经营体系的调查研究[J].经济纵横,2014(2):43-48.

ZHANG S M,CHEN W K,DENG Y L.Research on the construction of new agricultural production and management system under the background of land circulation[J].EconomicReview,2014(2): 43-48.(in Chinese)

[15] 游兆彤,虞轶俊,孔亚广.中国智慧蜂业发展现状及对策[J].浙江农业学报,2014,26(4): 1111-1115.

YOU Z T,YU Y J,KONG Y G.Current situation and development strategy on Chinese smart apiculture[J].ActaAgriculturaeZhejiangensis,2014,26(4): 1111-1115.(in Chinese with English abstract)

(责任编辑 万 晶)

Analysis of the development situation of German characteristic agricultural industry and its inspiration to China: Taking apiculture as the case

ZHANG She-mei1,SUN Zhan-li2

(1.SichuanCenterforRuralDevelopmentResearch,SichuanAgriculturalUniversity,Chengdu611130,China; 2.LeibnizInstituteofAgriculturalDevelopmentinTransitionEconomies,Halle06120,German)

Taking German apiculture as the case,this paper presented the features of German characteristic agricultural industry development from industrial organization structure,technical strut,quality control and industrial function extension.Then,the difficulties and challenges of Chinese apiculture was analyzed,a condensed conclusion to the inspiration of German apiculture development to China was analyzed.Result showed that Chinese apiculture was experiencing a time of transformation when the comparative effectiveness was declining and the small-scaled beekeepers were dropping out,thus,to promote the development of Chinese apiculture industry,China should develop beekeeper cooperative organizations vigorously and strengthen the integration of production,learning and research while building a quality control system in the full industry chain as well as developing more varieties of function of Chinese apiculture.

Germany; characteristic agricultural industry; apiculture industry

10.3969/j.issn.1004-1524.2016.11.23

2016-07-05

国家自然科学基金青年项目(71303168);国家蜂产业技术体系建设专项(CARS45KXJ20)

张社梅(1978—),女,陕西凤翔人,博士,副研究员,主要研究方向为农业技术经济。E-mail: zhangshemei@163.com

S-9;F31

A

1004-1524(2016)11-1954-08

浙江农业学报ActaAgriculturaeZhejiangensis,2016,28(11): 1954-1961

http://www.zjnyxb.cn

张社梅,孙战利.德国特色农业产业发展对中国的启示——以蜂产业为例[J].浙江农业学报,2016,28(11): 1954-1961.