省际边缘区经济地理特征与经济景观重塑

——以陕、鄂、川、甘省际边缘区为例

2016-12-06何龙斌

何 龙 斌

(陕西理工大学 管理学院, 陕西 汉中 723000)

省际边缘区经济地理特征与经济景观重塑

——以陕、鄂、川、甘省际边缘区为例

何 龙 斌

(陕西理工大学 管理学院, 陕西 汉中 723000)

在对陕、鄂、川、甘省际边缘区的空间结构进行分析的基础上,根据新经济地理学理论探讨省际边缘区空间结构对经济发展的影响机理。省际边缘区存在经济密度小、交通距离远、区域分割严重等地理特征,加之市场规模小、贸易成本高等发展劣势,使其因集聚力不断弱化而陷入边缘化。因此,一个可行的思路就是重塑省际边缘区经济景观,从改变其密度-距离-分割现状入手,通过争取国家层面的倾斜性干预政策,加强现代交通基础设施建设,引导经济活动向重点开发区集聚,积极培育边缘区经济增长极城市等发展对策,以促进形成省际边缘区的产业集聚力,削弱分散力,打破被边缘化的强化机制。

经济地理; 空间结构; 省际边缘区; 产业集聚; 经济景观

党的十八大以来,党中央把扶贫开发工作提升至治国理政的新高度,力争到2020年全面建成小康社会。在我国,除了东部及中部部分地区外,省际边缘区大多数自然条件恶劣、经济发展困难,是扶贫攻坚的主战场[1]。根据2012年国家公布的国家级连片特困地区名单,我国14个特困连片地区,除西藏、新疆和云南西部地区外,其余均处于省际边缘区。由克鲁格曼(Krugman,1991)开创的新经济地理学认为,伴随经济活动的开展,经济在空间上呈现出核心-边缘结构,并形成一种稳定状态[2]。换言之,如果一个地区一旦成为边缘区,由于路径依赖,该地区的不发达状态可能被锁定。因此,对于我国落后的省际边缘区,只有打破这种被边缘化的稳定结构,才能摆脱贫困,走上发展轨道。而一个可行的思路就是重塑省际边缘区经济景观,即重新审视其经济地理特征,从改变密度、距离和分割现状特征入手,重新规划与引导其经济活动的空间分布,促进形成省际边缘区的产业集聚力,削弱分散力,打破被边缘化的强化机制。本文以陕、鄂、川、甘省际边缘区为例,根据新经济地理学相关理论,以《2009年世界发展报告》给出的经济地理框架对这一问题进行了探讨。

一、 文献综述

进入21世纪以来,以克鲁格曼的核心-边缘模型( Core-Periphery Model)为标志性成果的新经济地理学思想及其发展在中国得到快速传播。在理论和实证研究方面,新经济地理学在中国的研究尚处于起步阶段。许多学者结合中国的区域经济实践,对新经济地理学的核心模型、理论进行了修正,有的学者利用中国的区域经济数据,对新经济地理学模型进行了实证检验,现在中国学术界已掀起新经济地理学的研究浪潮。

具体到以省际边缘区、省际交界区为研究对象,从新经济地理学角度研究的成果并不太多。代表性的成果有仇方道(2009)以淮海经济区为例,对省际边缘区经济发展差异时空格局及驱动机制进行了研究。研究认为,淮海经济区发展水平相似的县域在空间上两极分化并集聚的态势与经济差异的演化趋势基本一致,表明空间极化成为该区域空间结构的演变趋势,东西差异成为淮海经济区经济差异的主要表征。包括投资能力、增长速度、产业结构等在内的经济动力机制、空间作用机制、边缘区发展政策、省际边界阻隔机制等是淮海经济区经济差异变动的主要驱动机制[1]。余凤鸣等(2012)以呼包鄂榆经济区为例,对省际边缘区经济空间差异进行了研究。研究认为,呼包鄂榆经济区区县经济发展有“趋同俱乐部”特征,扩散型、极化型、“塌陷”型和“传染”型4类空间关联类型的空间分布呈现一定的核心-边缘式等级特征,但并不显著。经济投入、经济效率、人力资本和经济结构4因子的空间集中程度差异显著[3]。夏雪等(2014)以鄂豫皖赣省际边缘区为例,研究了区域经济差异的时空格局与形成机理。研究认为,鄂豫皖赣省际边缘区总体经济发展水平和经济相对发展率均较低,区域差异逐渐缩小,经济发展陷入低水平的恶性循环,县域经济发展水平具有空间集聚性,但整体空间集聚性较弱,低水平俱乐部趋同效应明显。在自然区位、政府导向、经济条件、空间作用及边界阻隔的共同影响作用下,产生的“桥梁效应”远远小于“切变效应”,形成了边缘区区域经济格局[4]。

纵观这些研究,主要是运用AHP-熵值组合赋权、模糊聚类、ESDA以及GIS可视化等方法对边缘区区域经济差异的时空格局进行了分析,对省际边缘区地区空间结构的不经济性进行了描述性探讨。从分析方法上侧重地理科学分析,而缺少新地理经济学的理论解释,也缺乏科学的分析框架。而从研究结论上看,提出的对策建议主要是原则性的,理论性强而可操作性不足。

二、 陕、鄂、川、甘省际边缘区的经济地理特征

以“重塑世界经济地理”为主题的《2009年世界发展报告》,根据发展在空间上的非均衡性,从市场准入的角度,首次提出经济发展在空间上可以用密度(Density)、距离(Distance)和分割(Division)这三个特征来界定,即3D特征分析法。此后,学界普遍认为,3D特征分析法为研究区域空间结构提供了一个科学框架。基于此,本文根据这一框架对陕、鄂、川、甘省际边缘区的空间结构进行分析[5]。

1.密度

密度反映了一个地区单位陆地面积上经济活动的强度,或经济的集中程度,一般人口越集中的地区经济活动越集中,经济也越发达,通常用单位国土面积上的地区生产总值、人口、市场零售总额等来测度[6]。如表1所示,通过计算2014年陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市与所在省以及全国的平均经济密度,可以看出陕、鄂、川、甘省际边缘区经济密度都低于本省和全国平均水平,除广元、巴中、十堰人口密度高于全国水平,其余地区均低于全国水平。郑长德(2014)对2010年全国各地经济密度和人均地区生产总值进行了回归分析,发现经济密度越低,人均生产总值越小,二者具有显著的正向拟合关系[5]。由此可见,陕、鄂、川、甘省际边缘区经济密度小,经济活动的集聚程度明显偏低,对经济发展有很大的制约作用。

表1 2014年陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市经济密度

(注:表中数据根据2015年《中国城市统计年鉴》计算整理。)

2.距离

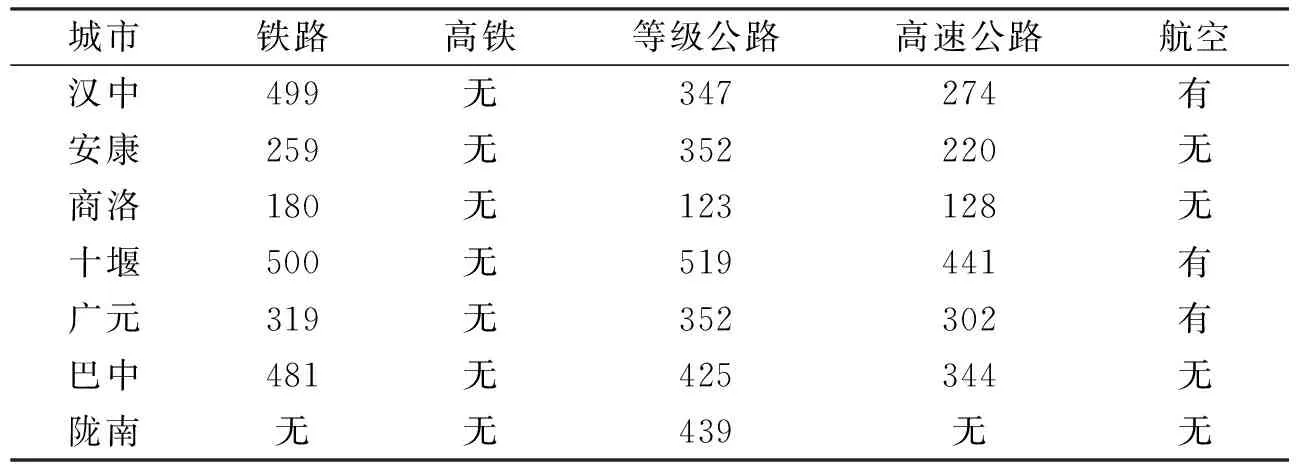

距离是指商品、服务、劳务、资本、信息和观念穿越空间的难易程度,因此落后地区应重新定义为相对于经济聚集区的偏远地区,这不单指空间距离,更重要的是由于基础设施落后和制度障碍造成的经济距离,包括时间距离、交易成本等;交通运输基础设施的位置和质量、运输的可得性可以极大地影响任何两个地区的经济距离,而经济距离影响着商品、服务、信息、知识和人口的地区流动[6]。对于省际边缘区与发达地区的经济距离,本文主要考察陕、鄂、川、甘省际边缘区与周边中心城市和大市场的区位关系,用该地区主要城市距离周边中心城市(500公里以内)直线距离来测度,如表2所示。由表中数据可见,除了商洛、安康两市外,其余均距第一中心城市200公里以上,在“两小时经济圈”之外。由于对省际边缘区经济产生经济影响最大的通常是其省会城市,因此,本文同时给出陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市与省会城市的各种交通方式及其交通距离,如表3所示,可以发现7个城市全部没有到达省会城市的高铁,4个城市没有机场,现代立体交通网络还远未形成。显然,从国内区域经济关系看,陕、鄂、川、甘省际边缘区距离经济核心区较远,结合其经济发展水平,可以说陕、鄂、川、甘省际边缘区处于经济结构中的边缘区。

表2 陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市距离周边中心城市(500公里以内)直线距离(单位:公里)

(注:表中数据根据百度地图以各城市中心为起始点,电脑测距。)

表3 陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市与省会城市交通距离(单位:公里)

(注:表中数据根据各城市社会经济发展公报和规划整理。)

3.分割

分割指地区之间商品、资本、人员和知识流动的限制因素,也就是阻碍经济一体化有形和无形的障碍,它与行政边界、地形地貌有关,也与区域经济一体化过程中的各种障碍(或经济壁垒)有关[6]。省际边缘区的分割首先来自其自然地理环境的复杂和破碎。从地表起伏看,陕、鄂、川、甘省际边缘区总体上地势起伏大,地形复杂多样。在地形地貌特征上,以山地、丘陵为主体,平坝平均占比只有4.56%,丘陵平均占比10.04%,而山地平均占比高达85.40%,除汉中、十堰平地面积占10%左右,其余各市均不足4%,其中安康只有1.8%。根据1999年中国科学院可持续发展研究组设计的陆地表面起伏度(Relief Degree of Land Surface,RDLS)指数计算公式,陕、鄂、川、甘省际边缘区的地表起伏度为,汉中0.2693,安康0.2993,商洛0.2799,十堰0.2676,广元0.3775,巴中0.2443,陇南0.3899,远高于长三角、珠三角和京津冀三大经济圈地区0.1的水平,见表4所示。这样的地表结构,不仅限制了区域内部和区域之间的经济活动,将区域经济活动分割化、破碎化,难以实现集聚带来的规模经济效应,而且增加了开发难度,使陕、鄂、川、甘省际边缘区的“区域开发成本”很高。另外,除了上述分析的地理分割外,陕、鄂、川、甘省际边缘区各市由于分属不同的省份,各个地方政府在“地区本位”观念的指导下,往往追求地方经济利益的最大化,实行地方保护主义,对经济活动采取行政手段强烈干预,从而导致地方企业跨区域发展受到严重限制[7]。因此,这一区域还存在明显的省际之间的行政分割。

表4 陕、鄂、川、甘省际边缘区主要城市地理结构

(注:表中数据根据各城市政府相关文件资料整理。)

三、 省际边缘区空间结构对经济发展的影响机理

新经济地理学认为,产业由一个区域向另一区域集聚不可避免,即使两个区域初始条件完全相同,但经济系统的内生力量或外力作用终将使区域演化分异,并形成自我强化的循环累积因果,甚至形成极端的核心-边缘结构。上述理论对省际边缘区的经济发展有很强的解释力,如图1所示。假定核心区与省际边缘区最初具有完全相同的初始条件,处于同一经济发展水平之上,但只要有人口、资本等生产要素由边缘区向核心区流动的内生力量,或存在有利于核心区经济发展的政策等外部力量,将会使核心区具有经济发展的相对优势,进而对产业和人口形成巨大吸引力,使产业和人口向核心区集聚,形成核心-边缘结构,这一结构又使边缘区市场规模进一步缩小。边缘区市场规模的缩小,以及因距离与分割带来的贸易成本的高企,使边缘区市场规模和生产规模的劣势进一步加强,集聚力不断弱化,在循环累积因果机制的作用下被彻底边缘化[8]。

图1 边缘区空间结构对经济发展的影响机理

1.省际边缘区本身具有不对称、不占优的空间结构初始条件

根据核心-边缘模型,假定省际边缘区与周边中心城市具有对称的初始空间结构,但只要存在一种扰动,如劳动力的流动,由于流动人口在所在地花费自己的收入,只要有劳动力从省际边缘区向中心城市流动,并随着流动人数的增加,将导致中心城市的消费需求变大,进而市场规模变大。如此,初始的对称状态就遭到了破坏。在市场接近效应的影响下,市场规模的变化将导致省际边缘区的企业有向中心城市迁移的倾向,使中心城市形成越来越大的集聚力,吸引更多的边缘区企业和劳动力迁移。从理论上讲,如果没有一种阻碍力量,这种流动与迁移将持续进行下去且不断加强,越迁移中心城市的集聚力越强,直到所有企业都迁移到中心城市。显然,这是一个具有自我强化特征的循环累积过程[9]。而事实上,因密度-距离-分割的特征,省际边缘区本身具有不对称、不占优的空间结构初始条件。如陕、鄂、川、甘省际边缘区,既是西部落后地区,又是自然条件恶劣的山区,经济密度小、与中心城市距离远、区域存在明显的地理与行政分割,这些特征决定了边缘区劳动力向中心城市流动的必然性。一是该地区农村人口数量庞大,人均耕地少,人多地少的矛盾不断升级,导致农村劳动力一直供大于求,农民收入低,农村劳动力剩余问题更加凸显,解决的办法就是走出去。二是沿海地区和中心城市的在改革开放政策推动下,制造业快速发展,市场规模优势更加明显,劳动力报酬更加优越,吸引了大量的劳动力和产业向这些地区集聚。三是改革开放后,周边中心城市经济也日趋活跃,工业和服务业的发展为农村劳动力提供了更多更好的就业机会。有关统计显示,中国流动人口从1982年的657万人上升到2008年的2.01亿人,在短短的20多年时间里增长了30倍,这其中有相当一部分人口是从落后的边缘地区流向发达地区的。

2.省际边缘区贸易成本高进一步限制了区域市场的发展

新经济地理学认为,贸易成本对区域市场规模的形成有很大影响。贸易成本包括物流运输成本、交易成本等,前者如运费、运输时间、运输的便利性等,后者如缺少专业的批发配套市场和交易信息平台带来的额外支出。实践证明,由于省际边缘区人口和经济活动的空间高度分散,内部地理结构的非经济性,使省际边缘区发生经济活动的贸易成本很高。以陕、鄂、川、甘省际边缘区的汉中为例,由于地处秦巴山区,道路修建及维护成本高,交通闭塞,到2006年才修通至省会西安的高速公路,到2011年才修通至四川广元的高速公路(京昆高速),到2014年、2015年才修通至湖北十堰和甘肃天水的高速公路(十天高速)。高速公路不仅建设晚,而且收费高。目前该市通往区外的两条高速公路陕西段的小轿车过路费平均高达0.8元/公里,远高于西部的青海、宁夏、甘肃等地区。尽管如此,汉中至西安、成都方向山区段还经常出现交通堵塞。贸易成本很高,对市场规模的形成产生了很大影响。一是限制了内部市场的形成。省际边缘区区域内的距离与分割决定了其内部市场小而分散,大规模集中性市场很难形成。二是限制了外部市场的获得。省际边缘区区域间的距离与分割决定了对外部市场获得的有限性,产品很难出区销售,即使在省际边缘区内的省际之间也存在市场的分割与封闭。如在陕西汉中市场就很少看到相邻的四川广元、巴中的商品。省际边缘区贸易成本高限制内外部市场的形成与获得,结果使其市场规模难以增大,最终难以吸引产业投资。

3.省际边缘区市场规模小进一步限制了产业集聚和工业发展

鲍德温(Baldwin,1999)认为,一个地区要发展工业经济,其相对市场规模至少要达到一个最低水平(他称之为边缘点),否则就不会有工业[10]。工业化是区域经济发展的必经之道,省际边缘区经济落后主要表现在工业落后,而工业落后的主要原因又在于省际边缘区的市场规模小。新经济地理学还认为,由于累积因果机制作用,核心区在产业集聚过程还会出现加速状态,即突发性集聚。鲍德温研究进一步指出,市场规模大就具有吸引工人(工业)的优势,而工人(工业)迁移又能强化这种优势,这种本地市场效应的大小随着贸易自由度的提高而增大。即集聚不仅是加速进行的,而且加速的幅度越来越大,这种特性被称为“本地市场放大效应”[9]。因此,对于省际边缘区而言,不仅自身市场规模偏小,而且伴随着产业工人的迁移,会加剧市场规模的缩小。不仅无缘于本地市场效应,而且还会被加速边缘化。而市场规模的缩小又进一步限制了它的产业集聚和工业发展。显然,对于由于自然地理空间结构上处于不利状态的省际边缘地区,其发展工业将十分艰难。如陕、鄂、川、甘省际边缘区的工业经济就普遍比较落后,7个城市除了“三线”建设时期,国家投资建设的一些企业,代表性的如十堰的二汽集团、汉中的中航工业外,其余地区基本没有规模较大的工业企业。即使这些计划经济时期建设的企业,因市场原因在1990年代也有部分工厂向周边发达的武汉、襄阳、西安地区迁移。

综上可见,由于省际边缘区存在经济密度小、交通距离远、区域分割严重的地理特征,导致本身具有不占优的空间结构初始条件以及市场规模小、贸易成本高等发展劣势,这些劣势使核心区的集聚力形成自我强化的循环累积因果机制,而自己却因缺乏集聚力而陷入被边缘化的艰难发展之中。

四、 重塑陕、鄂、川、甘省际边缘区经济景观的对策建议

诚然,核心区的集聚力形成具有自我强化的循环累积因果机制,但是,新经济地理学也发现,在核心区产业不断集聚的过程中,也存在一些影响集聚的因素(如城市拥挤、土地稀缺等),也会产生一种反集聚的分散力,正是这两种力量相互作用,此消彼长,使现实世界的经济空间表现为多样性和可变性[9]。而省际边缘区完全可以通过经济景观,即根据新经济地理学理论,从改变密度、距离和分割现状特征入手,重新规划与引导经济活动的空间分布,促进形成省际边缘区的产业集聚力,削弱分散力,打破被边缘化的强化机制。

1.争取国家层面的倾斜性干预政策

根据新经济地理学分析,一旦边缘区与核心区初始对称分布的格局被打破,循环累积因果机制就起作用,其不断强化的结果使核心-边缘结构会越来越稳定,要打破这一稳定状态,政府的政策干预不仅是必要的,而且必须具有一定力度。陕、鄂、川、甘省际边缘区由于经济密度小、交通距离远、区域分割严重,自身工业基础薄弱,缺乏带动力强的经济增长点,多年来发展动力一直不足,一些主要经济指标与中心城市相比,差距不断拉大。与此同时,该区域还是国家南水北调中线工程的重要水源涵养地,有很多是生态限制开发区,经济发展中又设置了很高的生态约束条件[11]。对这样一个落后地区来说,既要突破发展经济改善民生,又要保护生态环境限制开发,本身就是一对矛盾。从某种程度上讲在这一地区投资会增加多重额外成本。因此在这种背景下,如果不从国家层面给予特殊发展政策,陕、鄂、川、甘省际边缘区可能难以打破被边缘化的循环累积强化机制,因此也将永远难以跳出“贫困陷阱”。建议中央政府借鉴我国改革开放设立经济特区的经验,在陕、鄂、川、甘省际边缘区设立新的经济特区、“脱贫”特区,开展综合配套改革试点,给予试验区建设在项目建设、资源整合、人才引进、金融创新、土地管理、扶贫攻坚和区域经济一体化等多方面的先行先试优先权和允许试错权。另外,在财政、税收、土地、金融、投资、产业、交通等方面予以倾斜政策、重点支持,使其为省际边缘区区域发展和国家连片贫困区脱贫攻坚发挥示范带动作用。

2.高度重视现代交通基础设施建设

缩短区域间和区域内交通距离,打破区域分割,可降低区域贸易成本,促进边缘区市场规模的形成与扩大,是边缘区摆脱贫困因果循环的基本思路之一。必须认识到,对于省际边缘区,交通基础设施建设是支撑和引导经济活动空间布局,促进产业结构调整,加快城镇化进程的重要基础保障。陕、鄂、川、甘省际边缘区应把交通基础设施建设放在优先地位,结合地区的发展基础和特点,着力解决制约这一地区交通发展的突出问题,以交通建设为突破口重塑经济景观。一是加强陕、鄂、川、甘省际边缘区对外通道建设。从国家层面进一步优化省际边缘区对外通道布局,规划建设省际边缘区交通运输主通道,加快推进国家铁路、高速公路、机场等重点项目建设,构建现代立体交通体系,强化主通道与中心城市经济圈的联系,特别是与西安、成都、重庆三个“西三角”中心城市的联系,提升主通道交通运输能力。争取在“十三五”期间实现所有7个城市开通高速铁路或机场。二是加强陕、鄂、川、甘省际边缘区内部公路网络建设。加强与国家公路、铁路网规划的衔接,加快省道、专支线铁路及主通道联络线规划建设。以省道为主,打通省际、县际断头路,完善区内路网,有重点地建设一批连接区内重要资源开发地与旅游景区,对经济发展有突出作用的公路,提升区域发展能力。

3.引导经济活动向重点开发区集聚

一直以来,传统经济学家们普遍认为落后地区没有工业优势,因而不应发展工业。而新经济地理学认为,传统经济学家们的结论实际上是因果倒置,因为落后地区工业落后的原因是市场规模小,缺少规模经济和集聚效应。只要解决了这些问题,边缘区完全可以发展工业,这也是边缘区经济突破发展的唯一路径。陕、鄂、川、甘省际边缘区7市大多没有大而强的工业产业,但都有具有比较优势的特色产业,这些产业也是有市场竞争力的产业,是对中心城市资金最有吸引力的产业。因此,建议根据现有优势,对特色产业设立产业园区进行招商引资,通过集聚发展形成规模经济,进一步做大做强。必须指出的是,陕、鄂、川、甘省际边缘区经济密度小,山地多平地少,地广人稀,企业分散,不利于产业集聚,因此要创新产业转移与集聚思路,引导经济活动向重点开发区集聚。可积极尝试以集约用地型飞地经济模式集聚产业发展,克服工业布局分散、资源浪费严重的现象,形成特色产业集群。

4.积极培育边缘区经济增长极城市

从地理经济学角度看,培育增长极是引导经济活动向一个地区集中寻求规模经济的表现,是有利于经济发展的行为。从国外对落后地区的开发经验来看,对于远离中心城市的边缘和落后地区,重新培育新的增长极城市是一个可行之策。因此,省际边缘区应当寻找自身优势,积极培育自身的增长极,并带动周围地区的发展。增长极城市是经济空间内能够对整个区域产生巨大辐射作用的“推进型单元”,是区域经济差异和非均衡增长的体现,并不是所有的经济区都能成为经济增长极,也只有极少数城市能成为增长极城市。省际边缘区增长极城市的选择原则,一是要具有区域中心性大城市发展的经济基础和潜力,二是要尽量处于省际边缘区的地理中心位置,三是相对最近的省会城市仍难以接受其经济辐射,四是对区域经济辐射的带动效应要明显。综合多方面考虑,对于陕、鄂、川、甘省际边缘区,建议选择并培育汉中作为增长极城市,中央和省政府在交通建设、产业发展和城市规划上给予一定的政策支持,使之加速发展尽快成为陕、鄂、川、甘省际边缘区名副其实的第一大城市,对周边经济发展形成辐射带动作用[12]。

5.通过移民政策实现地区人口集中

人口的相对集中是空间集中化和经济活动集中化的前提。我国现有剩余贫困人口主要居住在边远的生态脆弱地区,这些地区不仅生态环境恶劣,自身生存与发展困难,而且交通不便。如陕、鄂、川、甘省际边缘区,有很多贫困人口居住在自然保护区、生态脆弱区以及自然环境条件恶劣、基本不具备人类生存条件的地区。这些地区不仅难以接受中心城市经济辐射,就地扶贫难度太大,而且单位国土人口密度小,极不利于产业发展。因此,建议通过移民政策实现地区人口集中,使贫困人口搬离原来的居住地,搬迁到交通便利的辐射轴线上、条件相对更好的城镇或产业园区周围等集中安置,重建家园。通过实施移民政策,不仅可减少省际边缘区交通等基础设施的建设投入,明显提高当地居民所获得的公共服务,而且可加剧人口和产业集聚,有利于接受中心城市经济辐射,对加速工业化、城镇化本身有极大的推进作用。

[1]仇方道,佟连军,朱传耿,杨如树.省际边缘区经济发展差异时空格局及驱动机制——以淮海经济区为例[J]. 地理研究,2009(2):451-463.

[2]Paul Krugman.Increasing Returns and Economic Geography[J].The Journal of Political Economy,Vol.99,No.3.(Jun.,1991),pp.483-499.

[3]余凤鸣,张阳生,周杜辉,等.基于ESDA-GIS的省际边缘区经济空间分异——以呼包鄂榆经济区为例[J].地理科学进展,2012(8):997-1004.

[4]夏雪,韩增林,赵林,王静.省际边缘区区域经济差异的时空格局与形成机理——以鄂豫皖赣为例[J].经济地理,2014(5):21-27.

[5]郑长德.空间经济学与中国区域发展:理论与实证研究[M].北京:经济科学出版社,2014.

[6]世界银行.2009年世界发展报告:重塑世界经济地理[M].北京:清华大学出版社,2009:3.

[7]何龙斌.省际边缘区接受省会城市经济辐射研究[J].经济问题探索,2013(8):74-78.

[8]殷广卫.空间经济学对称核心-边缘模型解读[J].西南民族大学学报:人文社科版,2008(8):108-116.

[9]殷广卫,吴柏均.新经济地理学的魅力和缺陷刍议[J].南京社会科学,2011(1):14-20.

[10]Baldwin,R.,R.Forslid,P.Martin,G.ottaviano and Robert Nicould.Economic Geography and Public policy[M].Princeton University Press,2003.

[11]何龙斌.国家战略视角下的国内产业转移统筹研究 [J].陕西理工学院学报:社会科学版,2015(3):60-63.

[12]何龙斌.省际边缘区增长极城市培育研究——以陕西省汉中市为例[J].陕西理工学院学报:社会科学版,2014(3):22-27.

[责任编辑:刘 英]

2016-06-09

2016-09-08

何龙斌(1970-),男,陕西安康人,陕西理工大学管理学院教授,研究方向为区域经济、产业经济。

国家社科基金项目“边缘地接受区域中心城市经济辐射研究”(12BJL069)

F061.5; F290

A

1673-2936(2016)04-0078-07