江山教我图——关山月《山村跃进图》初探

2016-12-06陈俊宇

陈俊宇

江山教我图——关山月《山村跃进图》初探

陈俊宇

“江山教我图”①一语是关山月先生集唐人诗中的一联,在关山月这一代由民国进入新中国的艺术家心中,这“江山”除了指喻地理意义的中华大地之外,恐怕更重要的是指新中国成立后不无理想主义色泽的社会共同体,而“教”并不仅是教正的意思,也富含教导之意,由于特殊的时代情景,特别是1949年后新中国画的形成和建构的过程,意味着20世纪中国绘画的发展因民族国家的成立而产生前所未有的现代性转变,如何更好地去探讨和理解这一特定时期美术史的过程与内涵,尤其是对新中国成立17年中新中国画发展与建构的梳理,相信会给我们丰富的启示。因此,本文以1957至1958年关山月所创作的《山村跃进图》为例,探讨在时代变革中,一个画家如何介入现实从而丰富和发展自己的绘画话语体系。

新中国成立初期,中国画家们接受新的文艺准则,开始了新中国画的探讨,这一时期的作品既记录了中国社会政治结构和文化生活的变化,也意味着中国美术发展中某种趣味、语言和风格的变迁,尤其是经历了时代变迁的洗礼,这一代美术家的慎思笃行,在特殊的历史条件下收获了艺术创作的业绩。关山月和他那一代艺术家一样,在纷至沓来的政治时局和错综复杂的时代际遇中度过了新中国成立之初的17年,关山月究竟如何看待自身所处的那个世界?对这一时期,他有过一个简短而扼要的回顾:

“这十七年,我曾在华南人民文艺学院当过总务主任。在三年土改运动中一直充任人民法庭副庭长。在美专,我参加了领导和教学工作。社会活动一向比较多。1955年我随团赴朝慰问中国人民志愿军;1956年出访过波兰;1959年为近百年中国画展览在国外举行,到法国、瑞士、比利时、荷兰跑了半年;由于我争取参加教学实践,和同学们一道下乡下厂实习总少不了我,曾先后到湖南醴陵,登南岳,入武钢,去河南信阳南湾水库工地劳动和写生;1957年随武汉高教系统参观团赴鄂北访问李大贵发动的山区水利建设;1958年到广东新会参加公社化运动;1960年访问井冈山及江西苏区,同年与广州美院同学们参加湛江的堵海劳动;1961年和傅抱石一起访问东北三省;1962年到潮汕去,到南澳岛去;1964年去过山西大寨,度雁门关,登北岳恒山;1965年参加农村四清运动,直至‘文化大革命’来临。这十七年,对我们的国家来说,是要基本完成社会主义改造的七年加上开始全面建设社会主义的十年,在我个人身上,同样也反映为改造旧思想、投身新建设的历史过程。其间尽管受过极左的路线和思潮的干扰和影响,但生活长河这重要的一段主流却汹涌澎湃地冲刷和推动着我,使我这颗水珠跟随着大江东去,投进了大海的洪涛中。”②

在这儿我们不难看到,关氏对于新中国画的建构基于其个人社会生活的经历和关注所在,这是时代的一个内在转向。回顾新中国成立之初,许多传统型的国画家开始学习从传统的气息走进生活中,尽管结合现实题材创作了一批新式国画,但那些过去画传统的画家尽管努力过,还不可能驾轻就熟地运用传统中国画的笔墨与具体的社会建设形成一种同构关系,因而从某个角度说,新中国成立之初的那一场中国画变革承担的不仅仅是历史意义的变化,新中国的变化也为中国画的语汇范围的扩大和新词语的建构提供了新的视觉资源。在新生活的现代情景中面前地表现出高超绘画技巧水平的中国画家,关氏无疑是极其出色的一位。早在民国初,关氏就以擅长描绘“器物山水”著称,这不能不让人联想到其师高剑父,高氏在民国初期就致力于把一些按照惯例不能入画的新事物如汽车、飞机、坦克、电线杆等纳入表现素材中,以增强作品的时代感。高氏的“示范”作用对关氏致力于现代中国画形态的探索无疑产生了积极的影响,也深谙其中得失。但高氏加强对现实“器物”入画的动机是基于针对传统意义的一种“革命”行为,不无实验意义,故有奇崛而夹生之感,而关氏在新时期对新生事物的描绘无论在内涵上还是技巧上都比其师走得要更远和更为圆熟,这是一个时代际遇所然:1950至1953年关山月因参加土改鲜少中国画创作面世。用他的话说:“放下了画笔达三年之久,甚至暂时和艺术绝了缘,希望能全心全意地投入土改斗争。”③但在这一时期,由于政府大力倡导连环画、年画的创作,他也勉力于年画和连环画创作,随着形势完成了连环画创作《欧秀妹义擒匪夫》、富于年画色彩的《农村的早晨》(见彩页)等作品,这是他带学生赴广东宝安、云浮参加土改运动时完成的,但也就是身处农村三年的时光里,让他在亲近自然、认识社会的契机中得以重塑和巩固自己的艺术素养,在这一时期他绘画的叙事能力无疑得到了锤炼和濡养。1954年正是艺术创作和艺术批评方面相互结合、相互促进的良好局面,尤其是“国画创作接受遗产问题”论辩,在美术界重新思考民族绘画发展的背景下应运而生,这也是关山月在进入新时期后创作高峰的一年,他创作了《新开发的公路》(见彩页),在此作中展现了作者在新的现代生活图景面前灵活自如运用的技巧能力,驾轻就熟地运用传统中国画的笔墨与社会主义建设形成一种同构关系,此作曾入选1955年“第二届全国美术展览会”,同时发表于《人民画报》,标志着关氏在新中国成立后中国画坛的亮相。1954至1956年则因当时文化艺术界一面倒引进苏联美术模式,美术界因传统“中国画不科学”从而质疑中国画是否能够反映现实社会,因而提出“用科学写实的方法来整理国画”,成为当时美术界关注的论题,关山月坦然应对,其一度活跃的对景写生活动可视为对中国画的质疑——等于给年轻的画家提供了一种思辨与实践的机缘:绘画民族性的较量意识和技巧转向的可能,如1954年12月关山月在北京颐和园等地写生,以及1956年关山月作为中国画家代表的波兰一行,这时期作品大多运用写实语言和透视关系来表现其所见到的现实世界,尤其是对于现代题材表现出精确而细腻的描绘,可以见到关氏的艺术实践伴随着时代一系列重大变革,认知水平也不断提高,对于时代产生的各种新变,正如他的印语中有“适我无非新”之言,关山月也正是通过自己的实践来应对、表达对时代、对中国画的质疑,这种实践扩大了画家的表现视野,更好地圆熟和丰满了自己的绘画语言,从而也增大了自己中国画实践的含量。

从1950至1957年,新中国画的发展随着时局的变化呈现出思潮动态的复杂性,而关山月并没有迷失其中,他的艺术实践随着其探求与积淀一直表现出极大的活力,完成于1958年的《山村跃进图》(31cm×1529cm)长卷正是体现这一时期关氏山水画艺术的成就所在,此作在遵循传统山水画艺术语汇的同时又融社会建设与变革的时代景观为一体,两者恰如其分地综合交汇,标志着关山月在驾驭绘画语言和表达水平上的进一步提升。如果说《新开发的公路》代表着关氏已初窥新中国画创作的堂奥的话,那么《山村跃进图》长卷则意味着关氏完成了个人新时期中国画创作的趣味和奥妙,并以此展现其艺术趣味的深度和表现社会生活的广度。

《山村跃进图》创作于一个特殊的时期:

“‘文化大革命’前,我主要是搞学校行政领导兼中国画的教学工作,创作在当时仅是‘业余’。我在1957年参观了鄂北山区水利建设回来之后,就按捺不住要反映这个有意义的新题材。因为素材太丰富,不易概括,只好采用长卷这一传统形式表现。我要画的是《山村跃进图》,长达十米以上,花了三个多月的时间才画成。当时美术院校的极左思潮的表现之一,是批判教学人员兼搞点创作为‘不务正业’。因此,我画《山村跃进图》,也不敢理直气壮、明目张胆地画,只能利用星期天,或每天晚上和午休时间来搞。这张画是在别人的闲言冷语中用自己的‘三余’时间画成的。”④

显然,依文中交代,《山村跃进图》的创作动机是一个很具体的创作契机:1957年随武汉高教系统参观团赴鄂北访问李大贵发动的山区水利建设。但我们不禁要提问,这次山区水利建设访问中,是什么令关山月有所触动,以至于投入极大精力和热情去完成此作。为了能更清晰地理解这幅作品,有必要梳理相关的历史背景:新华社武汉1958年2月4日发布题为《李大贵引水上山记》(图3)报道:

湖北省均县特等劳动模范李大贵带动群众把河水引上山坡的英雄事迹,现在已传遍了湖北省各地农村。李大贵是共产党员,今年四十多岁,湖北省均县明星农业社第一社社主任,也是湖北省第一个把河水引上山的人。由于他的这个创举,这个社几年来已经修了十二条引水上山的渠道,将六百多亩旱地改成了水田,使这个社的生产面貌发生了根本变化。

李大贵所在的李家湾,是“湾前河滩,湾后荒山,不干就淹”的黄土岗地。新中国成立前,全湾只有一亩多水田,当地农民全靠吃红薯和瓜菜度日。农民曾这样描绘当年的生活:“早上梆梆(切红薯),中午靠水桩(蒸红薯),晚饭换下顿,还是红薯汤。”新中国成立后,这个湾的农业生产虽然有了发展,但生活上仍然是半年红薯半年杂粮。1951年,李家湾组织了互助组,才陆续把十五亩旱地改成水田,每亩水田收获稻谷701斤,农民们才能吃上一点大米饭。1954年,互助组发展成为农业社。这时,李大贵认为,光靠旱地增产较慢,必须抓住将旱地改水田这个关键,才能更快地增产,更快地改善群众生活。可是要改水田,首先得解决水的问题。于是他就成天在“水”上打主意。李家湾附近有一条小河——柏河。小柏河的水,从来不曾流上李家湾来。李大贵就把精力集中在引柏河水的问题上。

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

李大贵并没有被这层层障碍难住,也没有被冷讽热嘲吓倒。他想:“更快地提高产量,改善生活,是群众的共同要求。现在群众思想不通,是担心水引不上来。怎样才能把水引上来呢?”李大贵没有水平仪来帮助他测量。有一天,他忽然想到自己以前当民兵打枪时三点成一线的瞄准原理,根据这一原则,他将一根二尺来长的通节竹筒放在盛满了水的碗上,从竹筒一端望过去,代替水平仪。经过测量,他发现对面河水流过的地方比李家湾的地势高,这就证明可以开渠引水,他当时高兴得跳了起来,连忙喊社干部和社员来看。大家一看,果然不假。这一来,支持李大贵的人多起来了。在李大贵的带动与组织下,挖渠工程很快就开工了。经过几天的努力,挖成了一条三八五公尺长的渠道,柏河的水第一次驯服地流到了李家湾山坡。李大贵领导社员修水利,自始至终贯彻了勤俭治水的精神,三年来,改了几百亩旱地为水田,并没有向国家要一分钱,也没有要求国家补助。去年冬天以来,这个湾又修了四条渠道、两口塘、三座水库,这些工程完成后,它的效率可使1540亩旱地改成水田。预计今年春耕前,可以使七百亩旱地改成水田。现在明星一社的社员们编了一首歌赞扬党的领导和他们的社主任:“自从来了共产党,咱们人民把身翻,修河渠、改水田,河水流到李家湾。李大贵,真能干,能把河水引上山。”⑤

山村跃进图(局部)

文中所言的李大贵的引水上山事迹产生于一个特殊的历史时期,居于新中国成立之初我国发展国民经济的第一个五年计划(1953年至1957年)的总结时期,这一时期农业生产获得了较大的发展,据数字显示:五年内全国扩大耕地面积5867万亩。1957年全国耕地面积达到16,745万亩,完成原定计划101%。五年内全国新增灌溉面积21,810万亩,相当于1952年全部灌溉面积的69%。在这一时期全国农村涌现出很多典型:其中湖北均县(现为丹江口市)李大贵发动山区水利建设尤为瞩目,为当时湖北襄阳专区光化、均县在兴修水利建设方面创造性地积累了一些重要经验,尤其在改荒地为水田方面取得了显著的成绩。1957年9月以后,鄂北地区在这两个县的带动之下,掀起了一个民众自发大规模兴修水利的高潮,为了推动湖北全省兴修水利运动的开展,9月下旬省委书记王延春曾率领部分县委书记到光化、均县参观了一次。省委听取汇报以后,决定应当进一步推广。于11月9日以湖北省委第一书记王任重为首率领5个地委第一书记、35个县委书记和省直一部分负责同志,组成襄阳专区水利参观团到当地去参观(图4),直至湖北省委写成1958年1月12日《人民日报》社论——《一篇生动的马克思主义的报告》,总结中共湖北省委关于襄阳专区兴修水利的情况和经验的介绍,从而构成全省至全国赴鄂北访问学习的高潮(图5)。作为那个时代的惯例,在浓厚舆论氛围中学习并宣传先进事迹,是当时社会生活工作重要的一部分,而关山月作为中南美专的主要领导之一,随武汉高教系统参观团赴鄂北访问也在情理之中。

依上述的资料判断,关山月大约1957年11月中旬到达均县,据当时和关山月有过接触的陈天裁(陈当时为中学生)回忆,同行的还有胡一川等人。关山月一行在鄂北山区的行程,我们可以参照1958年初,由湖北省直,武汉、黄石、沙市、宜昌四市,和襄阳专区办事处所属的9个产业55个单位的职工代表组成湖北省工会组织的工人代表在鄂北农村参观访问团的行程(图6):

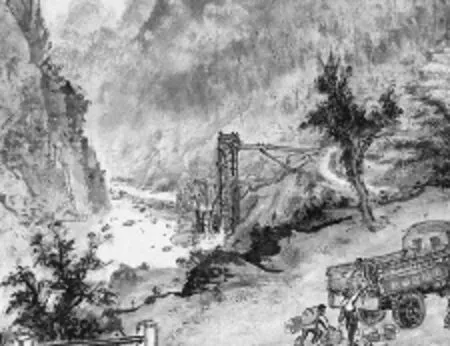

代表团到均县的第一天(1月9日),访问了土桥乡,参观了红沙堰。红沙堰是土桥乡的赵世义同志带领五个社的农民兴修的。将一片寸草不生的1300亩荒滩变成了良田。1月10日,访问了明星四社和明星一社。明星一社在李大贵(省劳动模范)的带领下,实现了把河水引上山的创举(图7)。1954年第一次引水上山后,就改了30亩水田,增产14700斤粮食。在明星四社参观了洞子堰工程,工程在张仁长等同志的带领下,克服种种困难,“悬空凿陡壁,三修洞子堰”。渠道要走洞子岩,洞子岩上是削壁,下是深潭,就用绳子把人从山顶吊下来,悬空凿陡壁。一次一把挖刀掉到水里,赵义轩不顾天寒,跳下水去。因水流漩涡浮力大,没有沉底,他又抱了一块石头沉下去,才把挖刀捞了上来。八里长渠,引水上山,把洞子堰前后的300多亩旱地变成水田。1月11日,参观了六里坪区的先进社、光明社、火花社、火花一社,还参观了官山河水库工程。⑥(图8)

(图7)

(图8)

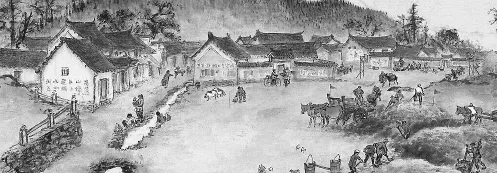

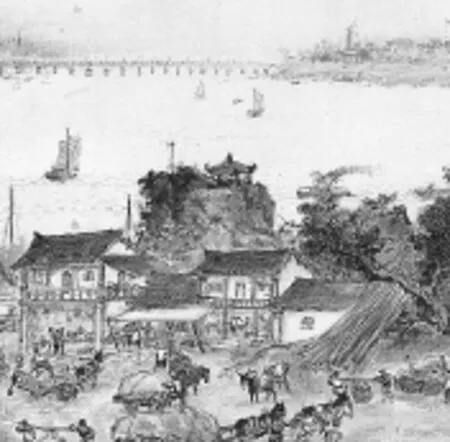

关山月在均县一带农村参观访问过程中,鄂北山区给他留下了深刻的印象:新中国成立初乡村社会建设所散发的理想主义的情愫,山村日常平凡生活中蕴含的安宁美好,新时代的社会使命生成健康积极的生活律动,这些都给关氏的创作思路提供了新的发展空间和视觉资源,当下关山月就觉得“按捺不住要反映这个有意义的新题材。因为素材太丰富,不易概括,只好采用长卷这一传统形式表现”。这幅作品极其出色地运用了山水画长卷这一富于民族特色的艺术形式来构建作品,波澜壮阔的时代性叙事在四季并置推移的诗意空间中得以铺陈,关氏在此图中表现出其对宏大叙事杰出的创作能力。《山村跃进图》的内容以季节为背景分为几个重要的部分。叙事的开始是以他冬季在均县所见具体而特殊的农村建设生活图景展开:从热火朝天的开山辟路、山石爆破开始。依靠笔者推断,此处创作原型为洞子堰工程,“悬空凿陡壁,三修洞子堰”,画中所表现的渠道、洞岩、削壁、深潭等地形让作者很好地发挥了中国山水画的特色。而在山岩涧水中劳作的悬凿、打桩、搬运以点景的方式展开,再加之紧凑复杂的建设工地、人畜运输等场面在严寒的冬季展开,其中风雪交加的气氛渲染更是充分突出着20世纪50年代中国人民为实现宏伟的构想表现出的高度建设热情。在秋季则安排了水利兴修、打场收粮、植树造林、垦荒种地、夯土蓄水等内容(图9),这一部分估计是以习家店为主体,其中不乏山间秋色斑斓的优美描绘,和对田园牧歌生活的赞叹。继之描绘的是夏季山区的新气象,画中出现有:山区放牧、公路运输、农具修整、干部下乡、牲畜养殖等等(图10),画面内容随着山势的起伏而展开。春季平原耕种,万里平畴的农田散布着繁忙的水陆两路农业运输,粮仓上“亩产千斤”的宣传标语直截了当地表白了农业的丰收增产的喜悦,杨柳依依,河流纵横,好一幅朝气勃勃的农耕景象。结尾则以长江航运和古均州的现代工业建设作为美好远景收篇。此作人物繁杂,每个叙事场景相对独立,但在构图中又彼此交织,关山月在此作中展现了其出色的控制能力,无论从时代氛围还是具体细节的刻画都可谓达到了一定的深度,让人仿如进入历史现场。这缘乎其在新时期的社会生活中汲取自我发展的养分:

新中国成立前,我曾经把艺术看作自己的生命,除非病倒,从来不愿放下自己的画笔,所谓“执着半生人笑我,商量终日水亲山”,这是过去的自我写照。但新中国成立后,为了真正从螺丝钉做起,也为了诚心诚意执行共产党的知识分子政策,当党和人民政府号召文艺工作者到农村去参加土地改革的时候,我也毫不迟疑地坚决投入了这场空前伟大的运动。毛泽东同志勉励革命的文艺家要在改造客观世界的同时改造主观世界——为此,我放下了画笔达三年之久,甚至暂时和艺术绝了缘,希望能全心全意地投入土改斗争,以期认真改造自己的旧世界观,包括旧艺术观。我认识到,投身到火热的斗争中而不这样做,将与人民群众格格不入,将难解决“文艺为人民服务”这个带根本性的方向。⑦

(图9)

(图10)

传统中国画发展至现代,由于其缺乏直接观照现实的特性,作为一种文化精神的缺陷从“五四”延续到新中国成立初为人所质疑,这个缺陷被视为中国画向现代性文化建设过渡的一大障碍,是新中国成立后中国画主要需求重要“改造”的一个方面。而在关氏一代,这种诘难在新时代反而成为推动中国画发展的一个内驱力,在《山村跃进图》的创作中可以见到其从容圆熟地谐调中国画传统和时代价值的矛盾。另外,关氏在传统的叙述框架中灵敏地汲取西式绘画的某些表现技巧,尤其在对空间的处理上,拓宽了中西方绘画技巧运用的视野,这既发挥了传统中国画移步换景的散点透视语言,也撷取了西画的焦点透视,质朴自然几近炉火纯青的地步,关氏对这个问题有清晰的认识:“如果仅有攀登世界艺术高峰的雄心壮志,而没有足够的提高其艺术质量的艺术语言和艺术手段,还是不能成功的。我们向一切优秀遗产学习,向外来艺术学习,向姊妹艺术学习,特别是向祖国的民族传统绘画学习,目的都是为了丰富自己,充实自己,提高自己,使自己掌握更多的艺术形式和有关的艺术规律。作为我们的新文化的建设的有力武器。”需要强调的是,关山月在新中国成立后进行的“新中国画”探索中,并没有以牺牲自我的真情实感为代价,在如此宏大的时代叙事中依然掩盖不住关氏对乡土中国“日常生活”的真实情感的流露。在此作中,作者笔锋所及对“乡土语话”表现得亲切自然而富于情趣,如:儿童上学、小孩嬉戏、村头话常、迎客送别、洗衣送饭、炊烟袅袅、鸡犬相随……当我们的视线在这情节连贯、轰轰烈烈的时代大事的叙述中移动时,众多富于人世温馨的细节刻画也穿插其中,关氏在将时代叙述融于农村生活景物时,流露得更多的是个人对乡村风情的诗意发掘,逐渐显现的是作者对生息于这片热土上的父老乡亲的深切关注,如同现代版的《清明上河图》长卷,以艺术家的深情传递那个已经消逝了的时代的生命热忱,这正是此作的格外精彩之处。

《山村跃进图》的创作完成于1958年上半年,随着“大跃进”发动,鄂北山区水利建设让步于大炼钢铁,诸事多废,接踵南水北调中段工程的开展,1968年丹江口大坝建成蓄水后,均县古城淹没在水库的万顷碧波之中,一时兴盛的鄂北山区水利遂成陈迹。然值得玩味的是,历史虽已远去,而艺术作品就像一个时代的遗迹、精神碎片,贮藏着一个民族有血有肉的精神记忆。也正让我们清楚地认识到,直面此作,即使在远离了具体政治语境的今天,依然具有独特的艺术魅力和价值意义。也恰恰是这些作品的特殊背景,才能让我们去触摸历史跳动的脉搏,在今天读这些作品时,依然能从中感受到一个新时代来临时的激情和憧憬,历史发展也证实了一个不可回避的重要问题:新中国成立后新中国画的兴起及其早期的经典化过程需要太多艺术与非艺术的因素合成,国家集体的神圣为艺术家实现个体的生命热情提供了目标和方向,新中国画的发展成为关山月一辈人常常所表述的“事业”——民族志业:一个民族新时期所需的文化理想的重建。这似乎印证了关氏自己一贯强调的夫子自道“不动我便没有画”。这“动”包含的不只是作者因空间境观变换而产生的视角变更,更重要的是心境情怀因时代变迁引发的情感律动,从而也让后来的读者领略了那个时代另一层面的“胜景”,如:高亢纯洁的理想主义激情、文化开疆拓境的雄心壮志、公共话语的凝聚力、自我审视清理的勇气、自然温馨的朴素世风、对技艺境界的不懈追求……这些如此丰饶的历史图像对于现今充满着“商机”的社会无疑是久违的前尘旧事,其作为一种思想资源、一笔文化遗产,值得我们当代人细细去涵咏其中的韵味。

注释:

①《关山月论画》,河南美术出版社,1991年,P114。

②《关山月论画》,河南美术出版社,1991年,P77。

③《关山月论画》,河南美术出版社,1991年,P77。

④《关山月论画》,河南美术出版社,1991年,P3。

⑤《湖北日报》,1958年2月4日。

⑥《1958年湖北工人农村参观团访问均县专辑》,这本书没有公开发行。

⑦《关山月论画》,河南美术出版社,1991年,P78。