构建基于课堂观察的卷入式教研共同体

2016-12-05张忠艳

张忠艳

众所周知,教师是课程改革的直接实施者,也是课程改革成败的关键。迈克·富兰曾指出,欠缺一个强势的教师队伍,难以令大规模的教育改革得以成功和维持。因此,教师专业素养尤其是教学能力的提升被视为应对教育挑战的有效方法。教师群体学习文化构建成为教师专业成长的重要途径之一。在实践中,我们尝试构建基于课堂观察的卷入式教研共同体,即以主题教研活动为依托,以课堂观察技术为手段,从专业的视角,用专业的行为,把教学理论、学科理论与课堂教学紧密地融合在一起,从而形成一种专业的生活方式,引导教师在研究和反思中实现教学理念的转变和教学素养的提升。

一、几个关键概念的阐述和说明

(一)课堂观察:专业背景下的分工合作

课堂观察是指研究者或观察者带着明确的研究主题,凭借自身感官及有关辅助工具,直接从与研究主题相关的课堂情境中及时记录教和学的行为,并依据相关理论和现场第一手资料再做深入研究的一种教育科学研究方法。其最大的亮点是把所研究的问题或主题具体化为观察点,研究者们有分工有合作,将课堂中的连续性事件和复杂性情景拆解为一个个时空单元,对照观察量表就课堂的具体过程进行剖析,以此改进教学行为,探寻更为适切的教育教学策略。

(二)卷入式教研:专业引领下的思想碰撞

卷入式教研把由上而下的统筹与由下而上的研磨有机地结合在一起,以全员卷入、全程卷入和实践性主题引领为特征,让不同状态的教师融入其中、浸润其中,围绕聚焦的问题展开专业的研讨。这对一些老师来说或许是被动的,但随着研究的不断深入,就会有越来越多的老师感受到这个磁场的强大魅力,如何以批判的眼光来审视和修正自己的教学行为,如何以开放的心态来接纳新的教育观点和教育理念,将成为教师的一种自觉诉求。

(三)教研共同体:专业支持下的互惠成长

教研共同体是指参与学习研究的活动者围绕共同的研究主题,通过参与、会话、协作、反思等活动建构一个具有独特教研氛围的动态结构。约翰·斯图尔特·密尔在《自由论》中说:“一个人能够对某个问题有所知的唯一办法是听不同的人对这个问题所提出的不同意见,了解具有不同思维特点的人是如何使用不同的方法来探究这个问题的……”共同体中的成员将同伴互导视为协同发展的专业路径,共同找寻解决问题的办法,这种专业支持促进了共同体全体成员的成长。

二、构建基于课堂观察技术的卷入式教研模式

(一)问题导向,确定教研活动主题

教研活动应根植于教师需求的土壤,聚焦一线教师的热点、难点问题,并以问题为导向层层展开,将问题转化为一个个话题,引发教师的关注和思考。基于这样的想法,我们在活动前期组织教育集团三至六年级近3000名学生参与了关于习作教学的一次网络问卷调查。学生存在的突出问题如下:

1.写作目的过于功利化,不利于长期发展,主动写作的习惯有待养成。

2.不能有效调动学生写作的主体情感,写作氛围需要营造,部分学生出现写作困难。

3.学生“口欲言而未能”,写作技能技巧差,缺乏经验,亟须引导与帮助。

4.对作文的畏难情绪、对老师作文题目没有兴趣是学生不喜欢作文的两大原因。

这些均暴露出当前习作教学的弊端和通病:无序、无法、无趣。另一项关于教师的问卷调查统计显示,对作文教学有把握的仅占35.2%,可见许多教师是缺乏信心的。为此,我们将这次“卷入式”研修的主题定为“回归写作的本真——小学体验式作文的研究”。

(二)异质组合,现场生成教研团队

本次教研是区域层面的活动,研究主题已提前半个月公开,两节体验式作文研讨课分别是王老师执教的四年级习作《挑小棒》和陈老师执教的五年级习作《舌尖上的家乡》,与会人员为来自全区20个学校的近百名语文骨干教师,除此之外还有省内知名专家和市、区教研人员。为激活一线教师“草根”的内驱发展动力,实现从“精英教研”向“大众教研”的转变,我们采取两个措施:一是全员参与保证覆盖面,所有与会人员签到后即可扫描活动二维码,进入“回归写作的本真”微信交流群,活动全程均可围绕“如何回归写作的本真”“如何上好作文课”等相关主题展开研讨、发表建议或提出问题,也可对现场的两节观摩课进行点评,会场大屏幕上将适时显示精华帖,活动结束后提交网上课堂评测表;二是采用摇奖的方式现场生成6个教研团队,每个教研团队6人,这6人分别来自不同的学校,有乡村小学,也有实验小学,这样就使不同智慧水平、知识结构、思维方式、认知风格的成员形成一个团队。

(三)课前会议,专业视角明确要求

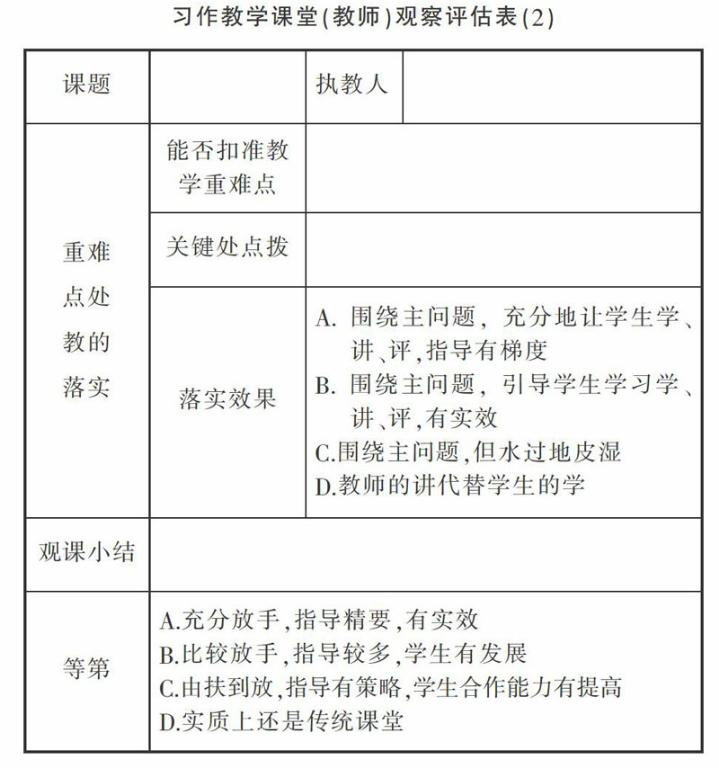

课堂观察量表的介入让教研活动更具含金量,由于教师水平参差不齐,所以课前需要专家解读观察量表和相关注意事项,并由各小组组长阐述量表记载的注意点,明确各组员的观察点。观课教师分为6组,教学观测组2个,各有侧重;教师观察评估组2个,学生观察评估组2个。(列举其中1个表格)

(四)多元对话,微信助力头脑风暴

微信群里专家、教研员、与会老师的多元对话随着课堂教学的开启也进入了研讨状态。大家一边听课记录,一边浏览点评,一边各抒己见,观点的交锋、智慧的碰撞,高强度的信息交流让人目不暇接,一条条流淌着真实和真诚的微信,冲击的不仅仅是人的感官,还有思维世界,你一言我一语,或肯定,或质疑,或解惑,在“实话实说”的研讨氛围中不断地叩问、审视课堂的细节与本质,深入到课改理念对课堂的解读和要求,追寻着习作教学的真问题和新方向。

【微信群研讨片段】

冯小东:创设情境—游戏活动—生成体验—加以表达……回归写作的本真,应该就是这样的路数。

日日新:孩子们玩得高兴,写得投入!此处无声胜有声!

冯小东:体验在前,表达在后,有感而发,写来才有料。不是编造。

李勤:游戏活动后,老师关于“怎么写”一句也没讲,让学生尝试先写,体现了先学后教,先写后教的思想!

飓风:兴趣是最好的老师。王雯雯老师上课开始抓住了学生的兴趣,调起了学生的胃口,期待学生们的表现。

李洁:孩子们迅速从游戏状态进入练写状态,趁热打铁,一定能把真实的感受写出来,期待~

欣欣:消除学生对作文的畏惧心理,促进学生主动地写作,从而体验到作文的乐趣。

王红:学生快乐体验,自由表达。教师发现习作中存在的问题,以问题为导向,以学定教。

……

(五)深度研讨,教研团队课后亮剑

课后,6个老师教研团队依托课堂观察量表整理记录,在小组研讨的基础上形成观察结论,各观察组派代表集体交流汇报。由于教研团队的老师有明确的目标指向和技术手段,听评课时也就把自己真正放在一个研究者的位置。研讨时,几乎每个人都能聚焦目标进行阐述,并对课堂提出有理有据的结论和建议,同时也在不断地思考和质疑他人的意见,这个过程常常会冒出和形成一些很有价值的新见解,最具生成性和建设性。教师的专业能力在分享他人经验的过程中得到了提升,这在一定程度上促进了教师的专业成长和教研文化的自觉形成。

专家和专业人员的参与是不可忽视的重要环节。从课例到研讨,从实践到理论,以及教师们在理解教学意图、领会课程理念、感悟教学策略方面达到了一种怎样的水平以及今后的研究方向,都需要专家指点迷津。

三、卷入式教研的后续思考与探索

“任何人的进步和成长都离不开团队,人的成长需要一个良性的土壤。”卷入式教研共同体的构建,更多地体现为建设一种教师文化,一种反思文化,一种创新文化。从校本教研到区域教研,势必要求参与教研的教师从内心中树立起“大教研”的观念和意识,从思想到行为完成从“自我”到“群我”的转变,以开放悦纳的姿态融入其中,真实地表达自己个性化的教学见解或主张,学会分享相互之间的优质资源,共同寻找、解决学科的共性问题。

此外,卷入式教研的生命力,还在于持续跟进。因为教师从认识上的进步到行为上的改进需要一个过程,而这个转化过程需要老师的独立思考,需要老师的创造性解读,更需要老师们深度的实践研究。构建基于课堂观察的卷入式教研共同体的最终目的就是让每一位老师真正成为教学和教学研究的主人。