幽居之宫

——艾尔米塔什博物馆的欧洲绘画浅识

2016-12-05文刘鹏

文 刘 鹏

幽居之宫

——艾尔米塔什博物馆的欧洲绘画浅识

文 刘 鹏

Secluded Residence of Palace——A Brief Introduction to European Paintings in the State Hermitage Museum

引言

2016年年初,由俄罗斯著名导演亚历山大·索科洛夫(Alexander Sokurov)执导的纪录片——《德军占领的卢浮宫》(Francofonia)带来了各方人士不同的回应,其中资深电影批评家托尼·皮皮罗(Tony Pipolo) 的观点值得一提。在他看来,对索科洛夫本人来说,一座博物馆不仅仅是一座博物馆,它是人类审视自身并对自我进行反思的推动力,也是我们储存集体记忆的所在。事实上,早在十余年前,确切地说,2001年12月23日,索科洛夫涅瓦河畔的艾尔米塔什博物馆内进行了一次大胆的尝试,就是用一个不被打断的长镜头,拍摄了时长将近90分钟的《俄罗斯方舟》(Russian Ark)。当时艾尔米塔什博物馆仅仅给了他们两天的拍摄的时间,其中有26个小时花在了布光上,40个电工在30多个展厅内忙活着。近2000名演员,使用了13000多件套跨越400年的服饰,三个乐队的演奏营造出一种历史感。一位未曾出现的电影人邂逅了来自19世纪的诗人、外交官德·古斯汀侯爵,二人在这座缪斯神殿中结伴而行,见证了彼得大帝用鞭子抽打他的将军、叶卡捷琳娜女皇的个人生活场景、1913年最后一场辉煌盛大的宫廷舞会、1917年“十月革命”前夕沙皇一家最后的晚餐等等。值得注意的是,导演索科洛夫选择的场景挂满了来自欧洲的绘画、雕塑珍品。

有意思的是,正如皮皮罗一针见血地指出,索科洛夫将纳粹相对人道地对待巴黎的方式,与德军轰炸列宁格勒并致使其人口陷于饥荒时对艺术和生命的漠视相对比。本文从艾尔米塔什博物馆的建馆历史及馆藏形成,尤其是欧洲绘画藏品的形成为切入点,结合其中一些历史细节,尝试探讨这些来自欧洲西部的大师杰作对这座机构趣味的“生成”所起到的历史作用。

一、从一张清单说起

艾尔米塔什博物馆内的“约旦楼梯”(the Jordan Staircase)

拉斐尔长廊(Raphael_loggias)

1936年12月22日,曾三度出任美国财政部长的安德鲁·梅隆(Andrew Mellow)向罗斯福总统申明自己的意图:“经过多年收藏,我获得了一些重要而珍贵的画作和雕刻作品。我的心愿是希望它们最终能够成为美国人民的财产。希望能够以此为基础在华盛顿特区建立国家美术馆,以鼓励和发展人们对艺术的研究与学习。”显而易见,梅隆十分明确地提出了建立国家美术馆的意图,结果1937年的最终法案取消了史密森学会国家美术馆的称号,此称号为梅隆的美术馆所有,国家美术馆的馆址、建筑、收藏的所有权归史密森学会,但管理权却由国家美术馆的董事会来支配。梅隆创立的国家美术馆得到了很多赞扬,上至罗斯福总统,下至记者和普通民众,他们对梅隆给予美国的慷慨礼物——欧洲艺术品表达了深深的感激之情。比如,艺术评论家阿尔弗雷德·M.法兰克福特(Alfred M. Frankfurter)如此评价梅隆的捐赠:“这是历史上最为慷慨的艺术品礼物。”无独有偶,在发表于1941年6月《柏林顿鉴赏家杂志》(The Burlington Magazine for Connoisseurs)的一篇题名为《华盛顿的国家美术馆》(“The New National Gallery of Washington”)文章里,作者G.M.里希特(G.M.Richter)对国家美术馆更是赞赏有加。他指出,如果将华盛顿的国家美术馆与欧洲的博物馆相比是不公正的,因为这些博物馆毕竟存在了数个世纪。他深信还会有更多欧洲艺术珍品进入该馆的收藏之列。尽管国家美术馆还存在着一些不足之处,无疑,这座美术馆的成立会引起世界各地艺术爱好者的注意力,他相信,战争结束之后会有很多欧洲人赴美国欣赏国家美术馆的欧洲艺术作品。

艾尔米塔什博物馆鸟瞰

应该提及的是,梅隆是一位狂热的艺术品收藏家,自19世纪与20世纪之交以来,他是著名画廊——克内德勒(M. Knoedler and Company)的重要主顾之一,在该画廊主人C.R.亨切尔(C. R. Henschel)的指引下,梅隆获得了不少稀世珍品,如扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)的《受胎告知》(Annunciation)、波提切利的《三王来拜》(Adoration of the Magi)、佩鲁吉诺(Perugino)的《基督受难》(Crucifiction)、拉斐尔的《阿尔巴圣母》(Alba Madonna)《圣乔治战龙》(St George and Dragon)、提香的《持镜维纳斯》(Venus with Mirror)、委拉斯开兹的《教皇英诺森十世》(Portrait of Pope Innocent X)习作等等。

需要在这里指出的是,梅隆藏品中有一部分精品来自艾尔米塔什博物馆。早在1919年冬天,当局组织了一个由作家马克西姆·高尔基(Maxim Gorky)挂帅的“专家委员会”(“expert commission”),从彼得格勒的艺术珍品中选取一部分进行拍卖,不少出自教堂和修道院,为的是应对当时的大饥荒。艾尔米塔什博物馆的艺术品也被出售,这种风气一直持续到20世纪30年代至40年代。其中不得不提到的一个人物就是美国医生和商人阿曼德·哈默(Armand Hammer,1898—1990)。早在1921年,哈默就远赴苏联参与援助该国的瘟疫和饥荒,并在彼地呆了近十年。在出版于1932年的《罗曼诺夫宝藏探秘》(The Quest of the Romanoff Treasure)一书中,哈默如同阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)笔下的侦探一样,高潮迭起般描述了其藏品的形成过程。对艾尔米塔什博物馆来说,最大的损失就是梅隆所开列的购藏清单。

1928年9月,艾尔米塔什博物馆收到了一份来自莫斯科的“清单”,这份清单出自当时一个负责进出口古董和艺术品的组织——“Antikvariat”。应该强调的是,其中涉及到的画作大多为世界级藏品,而且大部分归梅隆所有。当时该名单涉及到的名作达21幅,最终被抽调了5幅:迪尔克·鲍茨(Dirck Bouts)的《受胎告知》(Annunciation)、伦勃朗的《持花女子》(Woman with a Flower)、鲁本斯的《老年女子肖像》(Portrait of Elderly Woman)、华托的《令人尴尬的求婚》(An Embarrassing Proposal)等。当时的绘画部主管发出了令人痛心的感叹:“抽掉其中的任何5幅画作都会使得艾尔米塔什博物馆的主要藏品蒙受巨大的损失!”最终,名单中有13幅作品进入梅隆的藏品。此外,4幅安东尼·凡·戴克(Anthony Van Dyck)肖像画、2幅出自弗朗斯·哈尔斯(Frans Hals)的肖像画、夏尔丹的《纸牌屋》(House of Cards)、拉斐尔的《圣乔治》(St. George)、委罗内塞(Veronese)的《被寻到的摩西》(Moses Found)等其他来自该馆的名作悉数成为梅隆囊中之物。我们在这里可以算一笔小账,到20世纪30年代中期,梅隆所聚集的欧洲“老大师”(“old masters”)藏品在当时的价值约为3500万美元,而他为此仅仅支付了600万美元左右。其中最贵的一幅画当属上文提及的拉斐尔名作——《阿尔巴圣母》,当时他为得到此名作支付了110万美元有余。附带一笔的是,这幅名作在近500年的时间内先后八次易主,辗转数个国家,最后栖身于华盛顿国家美术馆。有意味的是,2004年,筹备已久的特展——“来自世界博物馆的艾尔米塔什博物馆杰作”(“Masterpieces from the World's Museums in the Hermitage”)在圣彼得堡如期举办,当时的俄罗斯大量媒体以“圣母回来了”为主题进行了大量报道,影响可谓空前。不难想见当时盛况。在某种意义上,欧洲尤其是西欧的绘画珍品是艾尔米塔什博物馆绘画珍藏的重中之重,由此引出馆藏核心形成过程的问题,或者说这座艺术圣殿缔造者们的趣味问题。

《红衣老者像》 伦勃朗·凡·哈尔门松·凡·赖 108cm×86cm 1652—1654年(左图)《蓝衣女子》 托马斯·庚斯博罗 布面油彩 71cm×58cm 1810—1811年(右图)

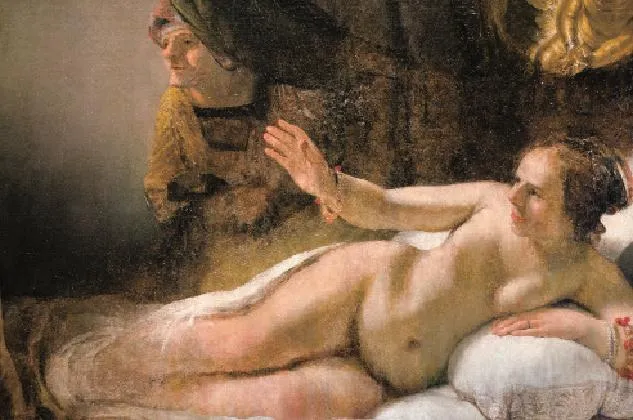

《达那厄》 伦勃朗·凡·哈尔门松·凡·赖恩 布面油彩 185cm×202.5cm 1636年

二、女皇的趣味和欧洲绘画藏品的形成

2014年12月,艾尔米塔什博物馆迎来了建馆250年庆典。为庆祝国立艾尔米塔什博物馆成立250周年,大型3D数字投影秀“历史的球”(“The Ball of History”)于12月7日晚在圣彼得堡皇宫广场举行,巨幅3D数字投影吸引无数观众前来,圣彼得堡皇宫广场聚满人群。这也是本次艾尔米塔什博物馆成立250周年庆典最大型的公共活动。时隔两日之后,250周年庆的最后一个大展——“女皇陛下的艾尔米塔什博物馆”(“Her Imperial Majesty’s Hermitage”),全面呈现了女皇叶卡捷琳娜二世的收藏是如何建立起来的。2014年9月,由该馆和BBC联合拍摄的纪录片《艾尔米塔什博物馆揭秘》(Hermitage Revealed)公映,也作为250周年馆庆系列活动的预热,观后令人印象深刻。一位帅气的小男孩在开场之初便大方地打开艾尔米塔什博物馆面对涅瓦河的大铁门,后来不时地在博物馆的楼梯、展厅、办公区等场所露面,与年逾古稀的馆长米哈伊尔·鲍里索维奇·彼得罗夫维奇(Mikhail Borisovich Piotrovsky)的形象交相辉映,在标准的59分钟纪录片时间之内,导演为我们呈现了这座艺术圣殿的辉煌,其中对馆藏的西南欧、中欧大师绘画杰作着墨甚多。需要强调的是,纪录片在开始不久时将镜头聚焦在一幅描绘叶卡捷琳娜二世的巨幅骑马肖像上,显然是为了凸显这位女皇在艾尔米塔什博物馆历史上所起到的举足轻重之作用。

就典藏作品来说,绘画有16903幅,造型作品有622452件,雕塑作品的数量为12798尊,实用美术作品有357725件,古物751045件,善本书341卷,盔甲与兵器数目为13954件。馆藏作品总数达3106071件之多!就博物馆的建筑来说,整座建筑的面积达233345平方米,占地面积为4.6万平方米,仅展示面积就达66842平方米。由冬宫(The Winter Palace)、小艾尔米塔什(The Small Hermitage)、旧艾尔米塔什(The Great (Old) Hermitage)、艾尔米塔什剧院(The Hermitage Theatre)、新艾尔米塔什(The New Hermitage)五座建筑构成的长方形庞然大物矗立于涅瓦河畔。宫殿的总长度为280米,宽为140米,高为22米,一共分为三层,涵盖了1000多个房间,1886道门、117个楼梯和1945个窗户。在《艾尔米塔什博物馆揭秘》这部片子之中,镜头指引我们通向不同的展厅、楼梯和门,委实令人眼花缭乱,甚至头晕目眩。400多个展厅的布局构成了30000米的展线,实当“世界最长艺廊”之美誉。该馆2014年的年度参观总人次为3247956,2015年为3668031人次,位列全球最受欢迎的美术馆第九位。

1762年6月的政变使得索菲亚·弗里德里克·奥古斯特(Sophie Friederike Auguste)顺利登上王位,即我们所熟知的叶卡捷琳娜女皇。“Hermitage”源自法语,意指“隐士居所”(“hermit’s dwelling”)、“独居之处”(“place of solitude”)。时至今日,“Hermitage”指的是冬宫及附属建筑群成为约定成俗之观念。但是,在18世纪的宫廷文化之中回溯起来,“Hermitage”专指统治阶层和上层人士休闲的私密空间。由华盛顿史密森研究院(Smithsonian Institution)推出的《博物馆的秘密》(“The Secret of Museums”)系列纪录片中专门就此问题进行了“复原”。叶卡捷琳娜女王的私人聚会经过严格审查,获准进入的人见不到一位侍者,秘密就在于地板底层的活动装置,使得宾客们的一切所需皆借助这个装置出现在餐桌上,因为夏宫里完整地保存了女皇的私密空间。1703年,彼得大帝在此建立圣彼得堡,开辟了“通往欧洲的门户”。在伊丽莎白女皇(Empress Elizabeth,1709—1762)当政时期(1741—1762),确切地说是在1752年,女皇指定建筑师弗朗西斯科·巴托洛门奥·拉斯特雷利(Francesco Bartolomeo Rastrelli)主持修建冬宫。如今艾尔米塔什博物馆所涵盖的五座主体建筑中,有三座是在叶卡捷琳娜大帝当政期间(1762—1796)完成的。

兴建宫殿、园林,推行法国的宫廷文化和艺术,鼓励兴办各类学校,拨巨款发展俄国科学院,大力支持文学、艺术家的创作,使俄罗斯迎来文化创造的第一个高峰。出于对“上流社会”的设想,叶卡捷琳娜女皇直接效仿法国贵族的生活方式,并力图创新,创建一个符合俄罗斯贵族标准的行为规范。在此大背景下,叶卡捷琳娜对宝石、欧洲名家画作的搜罗更显得势在必行了。应该说,女皇是一位疯狂的“宝石迷”,在漫长的34年执政期间共收集了超过10000件宝石和3.4万件雕刻宝石的复制品,甚至专门开辟“宝石展室”来存放这些珍宝。上文提及的纪录片《艾尔米塔什博物馆揭秘》专门展示了女皇在这方面的癖好。镜头在馆长彼得罗夫维奇的指引下来到了专门存放宝石的库房,一层层小陈列柜逐步被打开,里面完好无损地存放着琳琅满目的宝石。据说,女王在日理万机之暇每天仍花几个钟点把玩这些藏品。

通常意义上,艾尔米塔什博物馆作为一座博物馆的标志是1764年叶卡捷琳娜女皇所购藏的225幅欧洲绘画从柏林抵达圣彼得堡。这批藏品本来是普鲁士商人约翰·恩斯特·戈茨科夫斯基(Johann Ernst Gotzkowsky)为腓特烈大帝(Frederick the Great)准备的。腓特烈大帝在“七年战争”(“the Seven Years’ War”)中被俄国战败,不能支付昂贵的收藏款项。此时的戈茨科夫斯基也面临破产,经由当时的俄国驻普鲁士大使弗拉基米尔·多尔戈鲁柯夫(Vladimir Dolgoruky)将画作转手以偿还债务。虽说这批画作的品质参差不一,但有重要意义:其一,这个偶然的购藏事件为女皇“猎取”欧洲名家名作开了一个头;其二,藏品之中也不乏像弗朗斯·哈尔斯和扬·斯廷(Jan Steen)等名家之作。总体而论,此次购藏为此后的大规模收藏行为奠定了良好的基础。值得在这里深究的是如下几个个例:

1944年新艾尔米塔什(The New Hermitage)十二柱大厅(the Twelve-Column Hall)被轰炸后的场景(左图)莱奥纳尔多·达·芬奇展室(The Leonardo da Vinci Hall)(右图)

《偷吻》 让·弗拉戈纳尔 布面油彩 45cm×55cm 1787—1789年

首先,1769年海因里希·冯·布鲁尔藏品(Count Heinrich von Bruhl’s collection)入藏。曾经担任萨克森选帝侯奥古斯特三世(August III)首相的布鲁尔,可经常品鉴皇家藏品,加之当时著名艺术鉴赏家卡尔·海因里希·冯·海凯宁(Karl Heinrich von Heikenen)为之掌眼,搜集到不少杰作。不幸的是,布鲁尔深陷巨大的债务危机之中。在他殁后,这批藏品被没收。数年之后,时任俄国驻德累斯顿全权公使的安德烈·别洛谢尔斯基(Andrei Beloselsky)从布鲁尔后人手中以18万荷兰盾的低价购得这批藏画,其中包含超过600幅出自荷兰、弗兰芒、德国、意大利艺术家之手的画作以及1500多幅版画和素描作品。伦勃朗的《红衣老者像》(Portrait of an Old Man in Red)、鲁本斯的《帕修斯和安德罗墨达》(Perseus and Andromeda)、5幅出自荷兰风景画名家雅各布·凡·鲁伊斯达尔(Jacob van Ruisdael)的画作,还有乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃波罗(Giovanni Battista Tiepolo)所作的《米西纳斯向奥古斯都呈现七艺》(Maecenas Presenting the Liberal Arts to Emperor August)。在这当中出现了一段插曲,即是说,这批藏品由汉堡驶往圣彼得堡的一艘轮船运送,由于运输时日较久远,湿度较大,一些作品受到了严重损害,不得不延请修复师进行了长达半年的修复工作。

其次,1772年的皮埃尔·克罗扎男爵藏品(Baron Pierre Crozat’s collection)的购藏。身为银行家的皮埃尔·克罗扎(1665-1740)拥有极好的鉴赏力并与巴黎的艺术圈子有着广泛的联系。这批藏品后归他的侄子路易·弗朗索瓦·克罗扎(Louis-François Crozat)所有,此后留给其弟路易·安托万·克罗扎(Louis-Antoine Crozat)。叶卡捷琳娜女皇的艺术顾问、伏尔泰的友人弗朗索瓦·特龙金(François Tronchin)和狄德罗皆参与此事,结果促成了艾尔米塔什博物馆历史上最重要的一次艺术交易。拉斐尔的《圣家族》(Holy Family)、提香的《达那厄》(Danae)、乔尔乔内的《犹滴》(Judith)、委罗内塞的《悲恸》(Lamentation)、伦勃朗的《圣家族》、《达那厄》、鲁本斯的《巴库斯》(Bacchus)、《幼年的伊莎贝拉》(Infant Isabella)及其他16世纪至18世纪法国名家作品。这批藏品共耗资460000里弗赫,虽堪称一笔巨资,但确乎物有所值!

再次,1779年的罗伯特·沃波尔爵士藏品(Sir Robert Walpole’s collection)购藏活动。曾在乔治一世和乔治二世时期担任英国首相的沃波尔可称得上是18世纪上半期英国最重要的收藏家之一。1778年,沃波尔的孙子——乔治·沃波尔(George Walpole)经由俄国驻伦敦大使阿列克谢·穆辛·普希金(Alexei Musin-Pushkin)从中斡旋,向女皇整体出让这批藏品。尽管当时的英国民众对此行为感到不满,甚至组织募捐活动购藏这批画作使之留在英格兰,最终还是被叶卡捷琳娜女皇以40000英镑购得,并于1779年运抵圣彼得堡。198幅画作由17世纪意大利及弗兰德斯的艺术家们的作品构成。

除上述而外,叶卡捷琳娜女皇的“猎取”还包括1781年的(Count Baudouin’s collection)所涵盖的119幅画作,还有1787年奥尔良公爵宝石珍奇室(Cabinet of carved stones of Duke of Orleans)。

三、结语

1941年,希特勒打算“将圣彼得堡市从地球表面抹去”。在随后长达900天的轰炸和封锁期间,共有逾40万人死亡。其中有些是艾尔米塔什博物馆的职员。正如《艾尔米塔什博物馆揭秘》所再现的,德国人包围了这座城市之后,艺术家、知识分子和博物馆全体职员聚在一起,打算将博物馆的100多万件藏品转移走。冬宫博物馆的屋顶上安装了火警系统,防空掩体建在深深的地窖里。约有2000人迁入这些掩体,包括“剩下的员工及其家人,学者、博物馆工人、文化界名人和其他人等及家人们”。还有艺术家将当时的场景描绘下来,成为永恒的文化灼伤。如今的艾尔米塔什博物馆不但成为俄罗斯甚至成为整个欧洲的文化地标,这是叶卡捷琳娜女皇所未曾料到的。该馆的“卫星扩展计划”将在符拉迪沃斯托克、鄂木斯克、叶卡捷琳堡、罗斯托夫等地启动,可能还会包括加里宁格勒和莫斯科。2005年,艾尔米塔什博物馆在俄罗斯喀山开办了分馆,作为喀山克里姆林宫的一部分,举办了多项大型展览,并定期举办讲座。2010年,艾尔米塔什博物馆维堡分馆开馆——其前身是一座艺术博物馆,提供导游、讲座和各种教育项目等。阿姆斯特丹的艾尔米塔什博物馆分馆始建于2004年,自2009年正式开放以来,已吸引了超过300万游客,成为荷兰参观人数最多的博物馆之一。此外,美国纽约的艾尔米塔什博物馆基金会通过一系列活动来纪念建馆250周年。该基金会已经吸引了大量捐款,用以支持艾尔米塔什博物馆的现当代艺术品收藏。

(刘鹏/江苏省美术馆馆员)

组稿/苗 菁 责编/苗 菁

《松林的早晨》 伊万·希什金 布面油彩 139cm×213cm 1889年