《格致与花鸟画》写作纪实

2016-12-05张东华

文 张东华

《格致与花鸟画》写作纪实

文 张东华

On Creation of "Gezhi" in Traditional Chinese Flower-and-Bird Painting

附记

《格致与花鸟画:以南宋宋伯仁《梅花喜神谱》为例》丛书名/ 南山博文

作者/张东华

开本/16 定价/65.00元

2015年8月第1版第1次印刷

中国美术学院出版社出版

邮购地址/杭州市南山路218号

邮编/310002

注 释

[1] 因朱熹、王阳明观察竹子叫“格竹”,顺此而推,宋伯仁观察梅花叫“格梅”,因此,《梅花喜神谱》就被称为格梅谱或格物谱。

[2] 王世襄《中国画论研究》(上),桂林:广西师范大学出版社, 2010年1月版,第218页。

[3] 余英时《宋明理学与政治文化》,桂林:广西师范大学出版社,2006年5月版,第91页。

[4] 宋·黎靖德编《朱子语类》卷62,北京:中华书局出版社,1985年3月版,第1496页。

[5]《朱子语类》卷94。

[6]《朱子语类》卷65。

[7] 张载说:“所谓天理也者,能悦诸心,能通天下之志之理也,能使天下悦且通,则天下必归焉。”《张子全书》卷2。

[8] 张载说:“只为天理常在,身与物均见,则自不私,己亦是一物,人常脱去己身则自明。”《张子全书》卷7。

[9]《二程遗书》卷3;《二程集》,北京:中华书局出版社,1981年版,第59、157页。

[10] 刘辰翁《梅轩记》(《须溪集》卷3)记载:“数年来,梅之德遍天下。余尝经年不见梅,而或坡或谷或溪或屋者,其人无日而不相遇也,往往字不见德而号称著焉。”这段记载表明,在宋代,从观念层面打通了从梅到表德的通道。

[11] 见《梅花喜神谱》跋。

[12] 张东华《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》,杭州:中国美术学院博士学位论文,2012年5月30日答辩通过。

《格致与花鸟画》一书终于出版了。此书是在笔者的博士论文《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》基础上修订而成的,2015年作为中国美术学院南山博文出版项目,由中国美术学院出版社出版发行。此书的出版为读者解读上海博物馆馆藏的、正在展览的吴湖帆四宝之一的《梅花喜神谱》提供某些助益。

然而,回首此书的写作过程,其中的甘苦至今记忆犹新。我是一个花鸟画实践者,创作花鸟画是我的志业。自从认识金观涛、毛建波、刘青峰等几位导师后,开始思考中国传统绘画与中国思想的关系,我的硕士研究课题《花鸟画变体临摹技法》就是在这种思想指导下的科研成果。导师金观涛先生在该书的序言中谈到格致与花鸟画的关系,使我坚定了对花鸟画中格致思想的探索。

要研究宋人格物与花鸟画的关系,最重要的是寻找切入点。在选题之初,我打算从研究中国画的“竹”开始。因为能够与格物直接联系在一起的就是竹子。在中国哲学史上,朱熹、王阳明为了参悟天理格的就是竹子,“朱熹格竹”“阳明格竹”的典故就是由此而来。我认为从研究竹子开始是研究“格致与花鸟画”关系最好的切入点。在这一思想指导下,我寻找了历史上大量与竹子有关的文献资料和画集图谱。但是,看似容易的论题,等到真正动笔写作时却无从下手。我清楚地意识到根据现有的材料写作,只能得出人云亦云、似是而非的一般结论。

然而,随着研究的深入,我对《梅花喜神谱》中的古怪题名、诗文写作模式、梅花的造型百思不得其解。而自清以来的研究者们,虽然经过各自的不懈努力,对《梅花喜神谱》的版本、诗文内容和作者生平以及对后世墨梅画法的影响等,均作了全面而系统的梳理、阐释、研究和探索,积累了相当丰富的研究成果,但也遗留了一系列自相矛盾和悬而未决的问题。对于这些问题,前人虽有研究,但都未能得到合理的解决,犹如瞎子摸象,他们摸到的虽然是他们的真切感受,对他们来说也是正确的,但又都是片面的。因此,研究者们相互攻讦,在批评别人的同时,也遗留下被人批评的把柄。在对此谱的研究、解读过程中,形成了一个怪圈,出现了类似于古希腊的斯芬克斯之谜。我在分析此谱和阅读前人的研究中,注意到了这个问题。我直观地感觉到它既不完全是一本画谱,也不完全是一本植物学著作,更不是单纯的一本诗集,但它是画谱,是植物学著作,是诗集。那么,把这三方面属性统摄一起的会是什么呢?这是我读博士的两年多来一直思考的问题,最后认定它是一部宋儒的格物著作,我把它取名为格梅谱[1]或格物谱,这是我在研究此谱两年多后的一点进展。

但是,要证明此谱是格梅谱或格物谱不是一件容易的事。从图像分析看,自清代阮元把《梅花喜神谱》书名中的“喜神”训为“写生”后,在学界(至少在画家眼里)就把它当作技法画谱来看待。这个观念一百多年来从未改变过。虽然图像能反映一定时期的思想观念,但不表现思想的变迁,即对观览者来说,同一图像,不同思想、文化背景下的人群,其感受是不一样的。一旦先入为主,研究者很难直接从图像的角度还原其当时的思维模式。对一个画家来说,此谱根据其花序特点描绘了不同时期梅花的造型特点,与技法画谱要求的典型程式和梅花由荣而悴系统把握的学画方法是一致的。因此,完全可以把它当成是一部“与画法之关系极少”[2]的技法画谱。就《梅花喜神谱》的诗文而言,很多中外学者都研究过,也早有定论,看似无懈可击。这是我面临的两难境地。

在这种情况下,我只能从整理资料入手。在考释中发现《梅花喜神谱》作者宋伯仁出生时约在理学家代表人物朱熹死前两年,其所生活的时代,正好是理宗时代,而这一时代正是全面承袭朱熹思想的理学时代。“朱子一家的道学成为政治上的正统思想发生在宋理宗一朝。以‘理’为庙号,古今只此一家,这正是因为他‘升濂、洛九儒,表彰朱熹《四书》……以理学复古帝王之治’”。[3]在宋理宗时代,社会生活各个方面都以朱熹的理学思想为准则,宋伯仁的《梅花喜神谱》就是在这样的背景下产生的。作为时代的产物,宋伯仁的《梅花喜神谱》必然多少反映了这一时代的思维方式、绘画创作模式。

而在考察宋代儒学的核心概念——“仁”和《梅花喜神谱》诗文时,我发现《梅花喜神谱》卷上“大开一十四枝”第五《扇》的诗文中有从“扇”谈到“仁”。其诗云:“九华并六角,流传名不同。无如慰黎庶,为我扬仁风。”宋伯仁的诗是由梅花如扇形来推想扇之理,扇具有送风为人解暑之功用,再上升到扬仁风、教化庶民。理学家朱熹也曾以“扇”来谈“理”,以扇子为喻来说明道与器的关系。朱熹说:“且如这个扇子,此物也。便有个扇子的道理,……此便是形而上之理。”[4]“譬如扇子只是一个扇子,动摇便是用,放下便是体,才放下便只是这一个道理。”[5]“至如摇扇,……莫不有阴阳之理。”[6]一方面,朱熹以扇子为例,将世界万物二分为“物”和“理”两事。“物”指包括扇子在内的山川草木等有形之物,称为“形而下之器”,而“扇”之理,虽在“形而下之器”之中,但却是“形而上之道”。另一方面,他把扇子“如此做”“如此用”,以及扇子的“摇”“住”都看作是“形而上之理”使然。因此,扇子在制作前就已经存在着“如此做”“如此用”之“理”。这样,通过常识类推,一个超越于物(如扇子)而能化万物的“理”被推导出来了。而在张载的哲学世界中“理”与“仁”是相通的。所谓的“理”,或“天理”,一方面表现为一种普遍的道德原则。“天理”是为天下人所心悦诚服,又能贯通众人之意志的道德原则。如果人们均能愉快地遵守这种理,则天下归矣。[7]

另一方面,“天理”又是常在的。[8]对人来说,“理”表现为“仁”。人是由“太虚之气”所生,而“太虚”又是“仁”之源,“虚者,仁之原”,“虚则生仁,仁在理以成之”,从而打通了“理”与“仁”之关系。从扇子可以推演出“仁”。因此,扇子可以成为“为我扬仁风”的工具。他的格梅模式是从花型如“扇”,推出其与扇相通之理,得出“扬仁风”,即花—理—扇—理—仁(阐发作者的目的)。

这难道仅仅是一种巧合吗?

我带着这个问题又重新检阅了前期研究所做的《梅花喜神谱》全文注释,发现谱中的诗文不但涉及到“仁”,还涉及其他儒学的重要内容,即梅花与“礼”“义”“智”“忠”“信”“归隐”等的关系。可见,宋伯仁格梅是典型的程朱式“就近格”修身模式,即取常见之物格其性理,由此认识普遍之理。程颢曾说:“但于一事上穷尽,其它可以类推”,“观鸡雏,此可观仁”。[9]

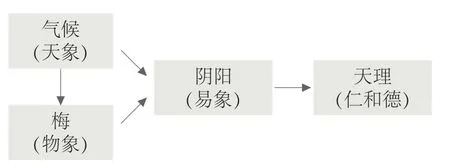

也就是说,在现代审美观念下的一种植物——梅花,在宋代是有道德倾向的。这种道德倾向一方面发端于中国传统文化中的“香草美人”,到宋代扩大到隐逸高士;另一方面,梅花与理学建立了联系,成为理学家认识自然的一个切入点。宋朝气候寒冷多雪和梅花早发的物候特征,使得理学家更加关注梅花,试图通过格梅来透析天地阴阳的玄机,所以才会有魏了翁“傍梅读易”的深刻感受。在这里,理学家通过格梅建立起了一种观照模式。

图1 理学家的格梅模式

这一格梅模式,使宋人从直觉体验出发,通过对自然的观照,探求物理,从而上升为天理道德。也就是说,通过格梅,借用易(阴阳)这一枢纽,从观念层面,打通了从梅到表德的通道,成为宋人的思维常识,亦即常识理性。[10]这一思维常识使得理学家在观察梅花的荣悴过程中,既能体察天地生意、运时变迁,又能觉识仁心,使梅花与君子人格、圣贤气象相联系。

梅花所具有的“君子人格”观念有利于我们解读《梅花喜神谱》书名中的“喜神”一词,钱大昕把它考为“写像”[11],揭示了梅花在宋代的含义,其指向可能就是某一特定的人物。当然,在《梅花喜神谱》中作者没有具体地说明,但我们可以猜测他指的可能就是其远祖“广平公宋璟”,或“孤竹二子”等人。通过检索宋人文献,我发现《梅花喜神谱》中梅花诗的写作模式与宋人的“喜神赞”的写作模式是一致的,也与宋徽宗赵佶在《蜡梅山禽图》《芙蓉锦鸡图》等作品中的题画诗的写作模式是一样的。这有力地证明了格梅、画梅所具有的教化天下的功能。

《梅花喜神谱》以100幅梅花配100首诗的形式来表现,它又出现在南宋爱梅、咏梅的风潮中,可以说是一个爱梅文人的格梅记录。此谱中的每一幅图有题名、有诗、有图,通过道德想象和类推,以100种梅花形态来表现100种梅花的品格,这与儒家道德实践的基本精神是一致的。从格物致知出发,通过道德想象,参悟其治平天下、教化天下的道德原则,实现其治平天下的道德理想。因此,宋伯仁格梅不仅仅是为了画梅,而是为了体悟天理、人伦道德,进而教化天下。在现代以审美作为基本评判标准的时代里,我们已经无法想象《梅花喜神谱》是一部格物图谱。

为了证明《梅花喜神谱》的格物思想是否是当时普遍的思想,我把它置于宋代文化思想的大环境中考察。通过与绘画作品扬补之的《四梅花图》和范成大的《梅谱》比较后发现,宋伯仁编绘《梅花喜神谱》时的创作思维模式与扬补之、范成大的创作思维模式是一样的。[12]

可见,这绝不是一种历史的巧合!

根据上述发现,我又对宋代花鸟画作了全面的考察,发现格物思想对宋代花鸟画的影响,如《驯禽府啄图》、马麟的《暗香疏影图》等作品都能感受到格物思想的存在。这是我从《梅花喜神谱》中推导出来的。

通过对《梅花喜神谱》的解读,使我清楚地认识到,中国画家作画不仅仅是一种审美创造,更重要的是它包含了一种道德实践,一种修身,这就是传统中国画强调的“画如其人”。

(张东华/中国美术学院继教院副教授、绍兴职业技术学院副教授)

组稿/刘竟艳 责编/刘竟艳