带犬民警依据血迹形态进行现场初判的基本方法综述

2016-12-03周士兵

周士兵

带犬民警依据血迹形态进行现场初判的基本方法综述

周士兵

一、血迹形态学及警犬的综合应用

“人犬结合”是警犬使用中一种高效地利用警犬的工作思路,在我国警犬使用进程中,上世纪九十年代的警犬、足迹、步法追踪“三结合”等工作方式,综合利用各种技术使之与警犬技术相辅相成,取得明显使用成效。近年来我国研发的警犬搜索微量血迹技术屡立战功,在现场使用中警犬发现各种血迹的能力毋庸置疑。

血迹形态学的研究对象是犯罪现场遗留的血迹。1885年波兰克拉科夫大学的科学家爱德华·彼得罗夫斯基博士开始了对犯罪现场血迹形态方向和分布等方面的研究,并于1895年在维也纳发表《头部创伤产生血迹的起源、形状、方向和分布》一文,影响了德国和法国的早期研究。1969年美国法庭科学家赫博特·麦克多纳德等出版了《血迹形态解释》,并于次年建立了第一个BPA高等培训班,随后成立了国际血迹分析协会IABPA。这标志着犯罪现场血迹形态分析已经成为一门系统性的学科,并在20世纪末迅速发展起来。目前,血迹形态学已经是一门较为成熟的学科,通过观察和分析血迹形态,可以推断目标物与出血点之间的距离、定位出血点、判断血迹的类型及形成、推定流血时及之后人或物的运动状况、确定打击或枪击的次数、测算流血时受害人或物体所在的位置等。

在实战中,带犬民警掌握一些基本的血迹形态学知识,方便带犬民警快速地对现场的情况做出评估和判断:推断受害人遭受袭击时的情况、推测犯罪嫌疑人的做案情况、判断涉案人员的年龄、推定事件发生的顺序等,有利于带犬民警更合理地使用警犬开展下一步工作,提高警犬的使用效益。

二、血迹典型形态分析及利用

现代血迹形态学,深入研究血迹的各种物理特性,已经成为犯罪现场重建的重要手段之一。带犬民警在现场使用警犬的过程中,因为警犬的工作特性决定了其对血迹的利用应该是简洁而直观的。从带犬民警及警犬工作特性的角度出发,可以简要地将犯罪现场典型的血迹形态划分为以下几类,应用于推断现场情况,以便为进一步使用警犬提供参考。

(一)滴落状血迹。滴落状血迹一般是由坠落或滴落的血液形成的痕迹,是犯罪现场较常见的。滴落状血迹形成的特点是,其血滴脱离载体时和在空中运行的过程中仅受到重力的作用,其痕迹的基本形状为圆形。同时,因滴落高度、遗留客体表面光滑程度及其与地面角度的不同,表现出具有一定变化的样式。当在1.5米高度滴落时,在光滑、平整的客体表面上,如光滑的地板、玻璃等客体,滴落状血迹呈规整的圆形,其周边光滑,血迹的直径在9~22毫米范

围; 在粗糙、不平整客体表面上,如地毯或粗糙纸板等,在圆形血迹周围会形成锯齿状。当承载的客体与地面成一定角度时,比如是45度角为例,本应圆形的血迹会变化为长宽比为2∶1的椭圆形血迹,其表面与地面的角度越大,血迹将变得越细长。如果除重力外还有其他力的作用,所形成的血迹就不归类为滴落状血迹。通过这类血迹可以推断,在其滴落的过程中,是血液从身体某部位流出后自然的滴落,一般情况下其血液个体在相对静止和移动速度较慢的情况下形成。带犬民警发现这种血迹时,可以推断流血主体处于相对静止状态,并根据其血迹的大小初步判断其身体姿势处于站立或蹲姿,结合血量进而推断其受伤程度、停留时间、行进节奏及活动状态等。

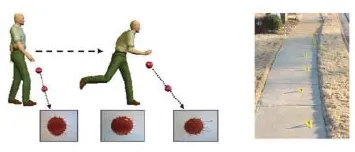

图1 标记连续的血迹形成系列,可以推断其行进的状态。

(二)抛射状血迹。抛射状血迹与滴落状血迹的不同在于,血滴离开载体的瞬间,不仅受到重力的作用,而且还受到其他力的作用,比如甩动、喷射等。抛射状血迹通常由一系列呈关联状排列的血滴构成,其中的每个血滴因其位置不同,呈连续变化的圆形及程度不同的椭圆形。根据抛射状血迹形成方式的不同,可划分为甩动形成的血迹和动脉喷射形成的血迹。甩动形成的血迹因离心力的作用,血液被甩离原载体,甩出的血液沿着原附着物甩动的方向运行,形成与运行方向对应的线形血迹分布。

动脉出血是由于主动脉受到创伤所造成,主动脉出血后,心脏的每一次跳动都会造成血液从受伤处喷出。动脉出血喷出的血迹形态类似于甩动形成的血迹,区别是在起点端通常由相对较多的血迹组成,血量也相对于甩动的要大,看起来像由多组类似的甩动血迹形成循环。

在载体上出现抛射状血迹时,带犬民警可以根据血量判断其受伤情况、根据地面血迹形状推断人行走的方向、根据立体空间如墙面、棚顶的血迹判断其动作和年龄、根据连续的血迹判断其行走的方式和特点等。

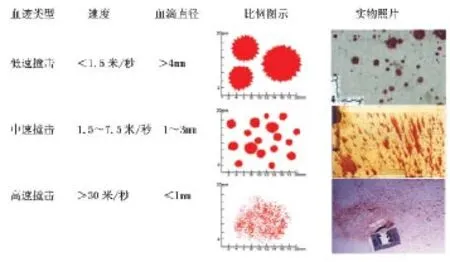

(三)撞击状血迹。当外力作用使静止的液态血运动,在不同速度就会形成不同的撞击状血迹。作用速度越大,血滴的运行速度也越大,单个血迹形状随着运行速度的增大而变小。因此,根据撞击速度及形成血迹微粒的大小,通常可以大致分析出作用力的种类。撞击状血迹可以分为低速、中速以及高速运行的血迹。根据实验,低速打击形成的血迹是当外力作用于出血部位的速度低于1.5米/秒时形成的血迹,其主要血迹的直径为4m m或更大;中速打击形成的血迹是指当外力作用于出血部位的速度在1.5~7.5米/秒时形成的血迹,其主要血迹的直径在1~3m m,这类血迹通常发生在钝器打击和刺伤时;高速打击形成的血迹是当外力作用于出血部位的速度大于30米/秒时形成的血迹,其主要血迹的直径为1m m左右甚至更小,这类血迹通常发生在枪击时。形成中速与高速血迹的速度范围有明显的界限是因为其实际产生的原因有显著差别。

带犬民警在观察此类血迹时,基本不需要借助测量工具,仅从形态观察即可判断现场是否使用过钝器击打、是否使用过枪支,从而为搜索物证提供指导。

图2 不同速度撞击血迹比较图

(四)缺失性血迹。在前述的撞击状血迹中,有一种特殊情况,就是在犯罪现场发现的一组撞击血迹中,通常应该出现血迹的区域却没有血迹、血迹不完整或呈现出明显的血迹空白区域。针对具体情况或呈现的空白

区域形状,有可能推断出在空白区域应该有过某些物品,但在之后被移动或移除了。

带犬民警在分析现场血迹时,应特别注意这种特殊的情形,虽然有时这种缺失不明显,但通过判断认为有缺失性血迹时,几乎可以推论有相关的带有血迹的关键物证存在过并被移动,这对分析缺失物体的状况和使用警犬寻找缺失的物证等有重要的提示作用。

图3 缺失血迹形成的原理示例,图中帽子后上方的无血迹白墙系因帽子的遮挡而形成血迹缺失区域。

图4 缺失血迹判断示例,图中左中部的空白处为血迹缺失区域。

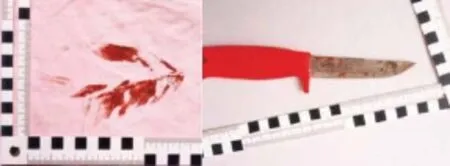

(五)接触状血迹。接触状血迹是指带血的物品与不带血的物品接触后所形成的痕迹。接触状血迹又可以分为转移状血迹、擦拭状血迹两种。转移状血迹是指当带有血迹的物体与干净物体接触后,在原来干净的物体上留下的痕迹;擦试状血迹是带有血迹的部位被其它物体接触后被破坏原有状态而形成的新的痕迹,它与转移状血迹的差别在于,它会呈现原有的血迹被干预或破坏的特征。

带犬民警可以根据这两类血迹的特点推断犯罪嫌疑人的动作及活动顺序、停留时间、可能的心理活动、是否使用过工具、工具或物品的各类等,据此安排警犬的搜索、追踪等作业。

本文讨论了几种典型的血迹,分析了成因。在实际现场中,影响形成血迹形态的因素还包括客体质地、滴入角度、时间顺序等诸多因素,这些因素综合在一起,会形成各种典型血迹的变化、组合、重叠等,需要综合考虑。此外,周围环境也可以使血迹发生多种变化,这些变化包括扩散、风干、剥落、发霉、腐烂等,也可能因动物、昆虫、细菌的活动造成的血迹产生物理、生理或化学变化等。在血迹形态学的研究中,细化的研究还包括对浸染状血迹、稀释状血迹、堆积状血迹等血迹形态的判断,根据现场血迹还能按特定的方法测算出血点或打击的空间位置等。

图5 典型的转移状血迹

图6 用布擦拭带血刀具,在布上留下的蝴蝶形为转移状血迹;在刀上留下的为擦拭性血迹

图7 人血常温下因凝结而出现的擦拭性血迹其形态与凝结时间相关

图8 实际现场的擦拭性血迹

带犬民警欲形成应用典型血迹对现场进行快速判断的能力,不仅需要理论的学习,也需要实践经验的积累。

(作者单位:公安部警犬技术学校,110034)

(本文图片由作者提供)

(编辑:颜勤)

注:本文由中国国家留学基金委公派访问学者项目资助。