高中化学情感目标教育策略探究与实践

2016-11-25金晶

金晶

情感是化学课程标准设定的三维教学目标中“情感态度和价值观”目标的基础与核心。情感目标教育的实施,无论是从助推认知活动、提升教学质量角度,还是在塑造健康人格、促进身心和谐发展方面都有着重要的意义。下面基于对某普通高中化学教学中情感目标教育现状的调查结果,结合自身教学实践,笔者提出了普通高中化学学科情感目标教育实施的几点策略。

一、情感目标教学的内容及作用

化学课程标准从提高学生的科学素质的高度,在知识与能力、过程与方法之外,把“情感态度与价值观”作为化学课程的另一重要目标提出,构筑了立体的三维教学目标体系。情感、态度和价值观三要素既相对独立,又逐渐递进,构成了一个由低到高的情感发展连续体。态度是受情感影响的行为倾向,而价值观则是情感态度发展的最终结果。可见,情感是态度和价值观形成的基础与核心。

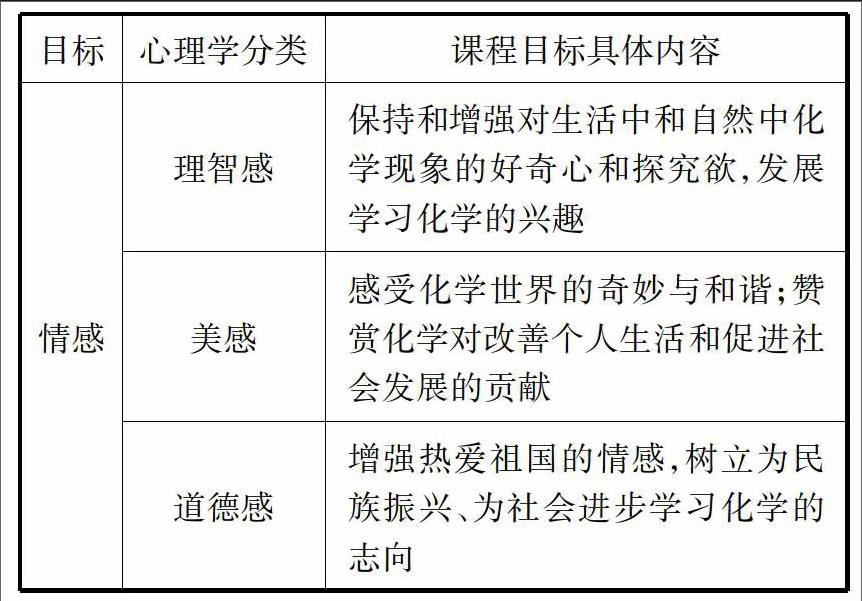

心理学上,一般把情感分为三个部分:理智感、美感和道德感。而在高中化学课程教学目标中,情感目标同样具有丰富的内涵,它不仅指学习兴趣、学习热情、学习动机,更是指内心体验和心灵世界的丰富。结合两者,高中化学课程情感目标教育的内容如下表。

情感的培育对学生的认知活动和人格塑造起着非常重要的作用。一方面,情感体现了知识的动力性和调控性,愉快积极的情感有助于智力活动,因此情感目标的实施对于提高课堂教学质量有着不可忽视的意义和作用。另一方面,情感及受其印象和决定的态度与价值观能长期地影响人的各种行为表现,伴随一生,因此从长远看,情感目标又对塑造健康人格、促进身心和谐发展起着重要作用。

二、情感目标教育现状调查结果

笔者以杭州市某普通高中的高二年级和高三理科班学生为对象进行了问卷调查。调查结果显示,目前师生对情感目标教学的重视程度普遍不高,教学实效性较差,大部分学生欠缺对化学学科稳定的、正向的兴趣和热情,对于化学学科实用性及其社会贡献缺乏认识和赞赏。导致以上现状的原因主要有两点:一是长久以来的应试环境和高考指挥棒的指向,导致师生重“智”轻“情”;二是情感目标的设定和评价都欠缺科学、有效、可操作的具体方法。

三、普通高中实施情感教学的策略

1.创设多种渠道,促进情感迁移,培养化学亲近感

(1)通过情境迁移,以生活之情,消除化学之惧

化学学科知识点多而散、抽象概念较多,易给学生留下繁、难的印象而心生畏惧。但学生对于现实生活却充满情感,并具备足够解决问题的经验。在化学教学中,教师可以充分运用拟人、比喻、情境迁移等手段和方式,引导学生使用现实世界中的经验和思维去面对化学问题。例如,碱金属一家性格大方、帮助他人不求回报,相反卤素一家则贪得无厌,碳和硅元素患得患失、左右为难,等等。又如实验对于化学中“判断沉淀是否洗涤干净”的考点,采用死记硬背的方式既枯燥无味,又容易与“判断是否沉淀完全”考点相混淆,教师如果结合生活实际,引导学生联系“洗衣服时通过观察漂洗的水是否还有肥皂味或浑浊来判断衣物是否洗干净”的生活常识即可巧妙解决问题。较为复杂的考点体系,应设计较为完整的场景模型,并引导学生进行各元素的对应迁移。

(2)通过学科互通,促成思维和情感的传递

加强与其他学科的互通,合理引入其他学科的思维方法,不但能开拓思维,也能促进学生将对偏爱学科的情感迁移至化学学科。例如,利用立体几何进行晶体结构的解析(数学)、通过正交分解法来进行分子极性的判断(物理)、通过渗透压和水势解释血液胶体透析及反渗透海水淡化法原理(物理、生物)等。除了和理科相互渗透外,化学原理规律也能和文科融会贯通。例如,氧化还原反应中的强弱律,可以如下表述:并非氧化性的物质和还原性的物质之间一定能发生氧化还原反应,只有当反应物之间的氧化性和还原性对立强到一定程度才能发生,并且反应方向是从对立强到对立弱。人类社会更替的规律亦是如此,同一个社会体系中并非只要有不同阶级就会导致革命,只有当统治阶级和被统治阶级之间的矛盾强烈到一定程度才会爆发,而革命成功后,新的社会体系中同样会产生不同的阶级,但新阶级之间的矛盾必定弱于原来的程度,社会也随之稳定。实践证明,这种以文论理的方式有效地缓解了偏文类学生的文理对立思想,增进了对化学的亲近感。

2.加强化学美育,培养学生对化学美的赞赏

爱美之心,人皆有之。美好的事物可以愉悦身心、激发兴趣、启发思维,更能促进积极人格和品质的养成。化学中从来都不缺少美,然而长久以来疏于对化学美的引导,使得学生眼中的化学往往和枯燥、难闻、有毒、危险等负面印象相关联,阻碍了情感的深入。

(1)借助实验手段,展现化学直观美

实验是学生化学学科兴趣产生的主要原因。教师应注重细节,勇于创新,创设充满美感的实验环境和效果,充分利用实验的强大教育功能,不仅可以激发学生的兴奋和好奇,更可以传递美的震撼和冲击。例如,在物质展示时,尽可能选择色彩鲜明、晶体外观典型的样品,如大颗粒的硫酸铜晶体、天然水晶、天然黄铁矿等,让学生领略到大自然的鬼斧神工。;又如,Fe3+和铜的反应,将反应容器变为装点有吸管和柠檬片的葡萄酒杯,让反应后的溶液以一杯呈现出琥珀色、祖母绿色、宝石蓝色迷人色彩的“鸡尾酒”的形式呈现在学生的眼前;某些难直接观察的现象,如气泡、结晶、氧化等,则可借助多媒体快放、慢放、放大拍摄等手段,使其清楚呈现在学生面前。在感叹神奇的同时,美的印象也深深刻入学生脑海。

(2)化“枯燥”为神奇,探索化学规律美

化学规律语言简洁,但却蕴涵哲理且力量强大,是人类探索化学世界过程中凝聚而成的智慧之美、理性之美,是学习、研究化学的巨大助力。教师在教学中,既要帮助学生理解、掌握规律内容,更要引导学生体会规律的神奇和对人类伟大智慧的赞叹。例如,元素周期律,元素的性质随核外电子排布呈现出周而复始的变化规律,暗合了自然界日升月落、阴晴圆缺、四季交替之轮回,看似简单的循环,却又暗藏制约百余元素、世间万物性质的强大力量,更给了科学家穿越时空的慧眼,使他们在数十年前就能预知某些元素的存在和性质。领悟规律之美,能帮助学生从死记硬背中解脱出来,实现学习方法的脱胎换骨。

(3)搭建参与平台,引导创造化学美

通过美育激发学生对化学美的向往和追求,同时创设教学实践环节,引导学生自觉参与到对化学美的探究和创造过程中去,从情感上成为学习活动的主动参与者和探索者。例如,以课本喷泉实验为原型,通过对实验原理的探究分析,启发学生设计创造多色喷泉、发声喷泉、双重喷泉等多种形式的喷泉装置。

3.提升个人品质和素养,形成辩证发展观,培养学生的道德感

司马光在《资治通鉴》中评价道:才德全尽之谓“圣人”;才德兼亡之谓“愚人”;德胜才之谓“君子”;才胜德之谓“小人”。空有学习化学的热情和才能,却缺乏良好的道德品质的人是最危险的。例如,三聚氰胺奶、苏丹红咸鸭蛋、有毒大米等事件的发生,都是缺失伦理道德和法律意识的专业人士所为。因此,情感教育的最终目标,是培养学生良好的科学品质和高尚的道德,将对化学的情感从单纯的兴趣和热情层面升华至造福社会、国家乃至全人类的崇高使命感和责任感。

(1)以人为鉴,加强品质教育

化学史是科学家征服世界、改造自然、创造发明的奋斗史,也是人类发展史的重要组成部分。伴随着化学的进步和发展,无数科学家付出了毕生精力乃至生命。他们有的勇于质疑、坚持不懈;有的淡泊名利、潜心研究;有的心系家国、无私奉献,是学生优秀的人格榜样。笔者曾让学生以课前演讲的方式上台讲述化学史小故事,效果颇佳。而学校也应开设专门的化学史选修课,充分挖掘和宣讲科学名人的人格亮点,为青少年学生树立榜样,促进学生科学素养和道德品质的培养。

(2)以史为鉴,加强发展伦理教育

“科技越逾进步,牵涉到的人的道德问题越逾棘手。在每一种发展的背面,都潜伏着道德、伦理及法律问题。”化学的进步促进了大量的发明创造,新合成物质、新材料层出不穷。然而在享受着化学科技带来的巨大进步的同时,人类也在承担着过度使用或不合理使用化学所造成的恶果。有些化学品的使用短期内效果非凡,但负面影响长远,甚至遗祸子孙。如曾经的DDT农药问题、“反应停”事件、PX(对二甲苯)项目抗议事件、天津港危险品爆炸事件,等等,都发人深思。可见,化学教学中必须培养学生生态和谐发展的伦理观。

总之,尽管化学学科中情感教育的现状还存在各种问题,但它本身就是一个长期的、潜移默化的过程,不能指望靠一个班、一节课来进行有效的提升。作为化学教师,首先要改变自身认识,本着“晓之以理,先动之以情”的原则,逐渐改进教学方式方法,积极探索情感目标的制定和评价手段,使情感目标教学的开展更科学,更有效。