撞技的局限与极致

2016-11-22林若熹

撞技即撞水撞粉的简称,没骨画写生的理性及卧笔写意的感性,是对工写两极的折中与调和,而撞技却是把两类不可调和的颜色,通过“撞”的方法,把它们相融在一起。

技法极致有两种结果:一是技升华为道。其道已溢出画的范畴,即从画入道,其技也非具体的某技,是广义之技,技在此成为修炼道德的工具形式,要修炼得道,可能需要一生的生命态度。技升为道的两个必要前提——博养与熟技;另一结果是技的僵死。任何技都是从生到熟,并且熟技是表现效果强有力的保证,若为技而技的熟技,即把技的过程手段,错为目标结果,为技而技的结局便是技的僵死。

技升华为道存在博养与熟技问题,即文技与质道问题。论道绕不开器,对道的表现用某种载体表现,是名实关系的落实,古早对道最形象最简洁直白的表达是用器。器就成为道的载体表现,因道有含容万物的德性,而各种规制器形就是道理。早期器形制语言、图案语言、文字语言,更多地存在于“记志”作用,功能多方结合有助于具体地表达。随着结合深入与发展器便慢慢地定型符号化。同理,一划的图案、文字、绘画也会符号化。正因为符号化才有沟通的可能,在最初器与图案的符号化阶段,是当时人们精神、行为交流的语言,用后来的表述方法是文与言一体化。当文字产生,主要是统一时,文就慢慢代替了器与图案的外形,内形便融入随之发展起来的绘画,终器与图案的实存归于技。孔子在《论语·为政》中提出的“君子不器”就是从技的角度。然而作为名还在不停地沿用,包括孔子。从文“注经”至“谈玄”到“格物”无不是从技回溯道。于是对文的深广修养便有明见的“技于道”,而回溯本身就是技——宗经诗学。宗经诗学是技与道作用的结果,也是技的终极目标。然技在目标过程也能形成极致的状态。宗经诗学从宗经诗学的角度,器与图案符号化便进入言,文符号化最具言性的是成语,成语是文字的言,是语言的文,既抽象又具象,另一与文切入口不同的造型语言,中国画的笔墨语言,同样既抽象又具象。成语与笔墨的形成及其多义性,都显示其文化的意义,它们各自既可独立担当,也可合而为之。成语与笔墨两者本身也可互比:可谓文之“笔墨”,画之“成语”。然而无论笔墨还是成语都须锤炼之技,方有“游”感。

高剑父认为:“古人写花向无撞粉之法,自宋院画至南田时,用粉皆系抹粉、抠粉、点粉、勾粉而已,未尝有撞粉也。”高氏向我们说明居氏撞粉是独创,同时也让我明白居氏撞粉只是诸多用粉法中之一。其实居氏除撞粉外,还挞粉、勾粉、立粉,还用分染、醒勒等法。创造是在对多种法的广泛修养,及多种法之技的修炼达到“游”时,方能产生。就其法而论,撞技也不例外有其局限。如果把法看成是工具手段,对于法有创造性的运用,其法便隐退,被目的的创造所遮闭。目的是表现,任何法都是为了表现更深切,就像语言文字符号,如若没有构思创造出让人品味的形象,便是句子与词语。然法与符号毕竟是两回事,但法成为某种载体时,便符号化了,这是撞技的问题,也是所有法存在的问题。

撞技是一种独特的技法。他法也自有其优处,法是相对独立存在的,后人用法与看法却有不同。我们来看晋代陆机的《文赋》上承曹丕的《典论·论文》,下启刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》,《文赋》本身是一篇优秀的赋体文学作品,在表现的形式问题上作了深广的探索,以致于曾被后人批评为形式主义理论的创始人,现在看来,此批评过高的抬举了陆机。苏珊·朗格的艺术理论中提出“艺术是创造出来的表现性形式”。这一关于艺术的定义,并认为是“合适于任何艺术家所创造的任何东西……也包含在惯例中的艺术概念——即艺术家的采用的艺术概念——并不是随着时代的改变而改变,也不是随着地区的改变而改变”。这么一个永恒且无比广泛的定义,你的第一反应肯定是保留的态度,但细想也不无道理,何况这样的定义也不只苏氏一人提出,克利夫·贝尔就有“有意味的形式”说。我们在前文提到在文明最初诞生时,有与无,文与质就已一体而生,尽管陆机被举为形式主义理论的始祖,那也是相对,是文质一体的质面切入。依此看来,形式问题成为艺术原则是值得深入探讨的,但形式问题成为创造法则就不会有异议,有异议的是法本身——形式。刘勰对陆机形式的评议是“繁”,而葛洪与钟嵘的评议则是“富”“赡”,这都是以法论的结果。如若把法看作目的,结果就不是这样,六朝的文学就是把陆机形式的法看作目的结果,其作品便是真正的形式主义。回过头来,我们看文人画笔墨表现形式成为目的的法时,在清末便成为僵死的形式。同理,二居撞技被作为目的追求时,“居毒”便产生,这就是撞技的局限,也是所有法的局限,问题是我们无法阻止法被作为目的的追求。在美术史的描述中,美术形态发生变化,跟诸如文化的原因,宗教的原因,工具等相关,但有一重要且直接的影响,却被轻视或忽略,那就是新创作方法的产生。当然创新方法需要时间的验证,任何对当时新方法的肯定,都具有冒险性,新的创作方法被普遍认可并延续时,新的传统便形成,新的创作方法及以传统各种技术方法手段的交叉结合运用,再加因人、因地、因时,就有不同的风格产生,但中国绘画(一切文艺形态)不会轻易产生法,并轻易承认法。正因为创新法在传承中的作用,特别是某些影响极大的法,会流行相对很长的时间,并慢慢地成为最持久的传统,这就导致无论是对传统(已形成之法)的追求,还是被流行感染,都很容易目的化。我们不但无法阻止法被目的化,还常常误导,比如对传统的学习,由于过分强调其重要性,便容易学死而不能走出传统;又如受西方造型训练的影响。中国绘画向来意象造型,真的训练是对感觉的锻造,造型能力的获得是上文提到的“新迹弥旧本”式,而非西画具体落实对物写生造型的训练,造型能力的获得是对物象的具体逼真的描摹。中国画学习对物写生的训练,不小心,便把物形当真了。

关于写生笔者在《物理、画理与道理》有表述,这里从中西不同的写生概念出发,对中国画写生提出五方面的见解。

一、写生概念有二,一为写物之生意,一为写物之外形。写物之生意是创作,写物之外形是造型训练。“古人写生,即写物之生意”。

二、写生二概念关系。写物之外形作为画之基础是有效的训练方法,有好的造型能力,才有好的作品产生的可能,即才有能力写物之生意。若无造型能力,创作更是一句空话。有造型能力,便可造任意想造之形,其中包括传统中国画的笔墨形及现代中国画的抽象形,他们之间的关系是递进关系。中国画的造型能力要达到游刃有余,方能使画有“游”感。

三、写生在创作中作为一个过程,前提是有好的造型能力。在此前提对物写生创作,物便是创作的第一手素材。面对所画之物要有虚静共感的定势,全方位地化物状态,才能与第一手材料产生既远又明的生命节律之意象。

四、写生创作不是画画唯一的途径。当你借物象表现时,写生便成为必然,若你用造型语言本身表现,或笔墨语言表现,便无需写生。艺术是一种本能的人文表现,造型艺术便是从一划的本能开始,画才开始有人文的表现,同时画的造型语言也被符号的语言所遮蔽。尽管中国画有自己的骨线、类色、笔墨、肌理等语言,但中国画的基因已经有了文、史、哲及自然物象,因此创作形态便多元化。

五、画画本质是创造。中国画的真,是指内形的真,当然可以内外形一样真。而抄袭只是外形的象,再逼真也难以与其本象等真,然内形真便能与其本真像象征、比喻一样比真。画是要求第三者参与创作活动的。象是无需第三者参与创作的。艺术创造必须经由第三者才有意义。经由第三者便存在着已然而不可绕开的问题——造型语言。

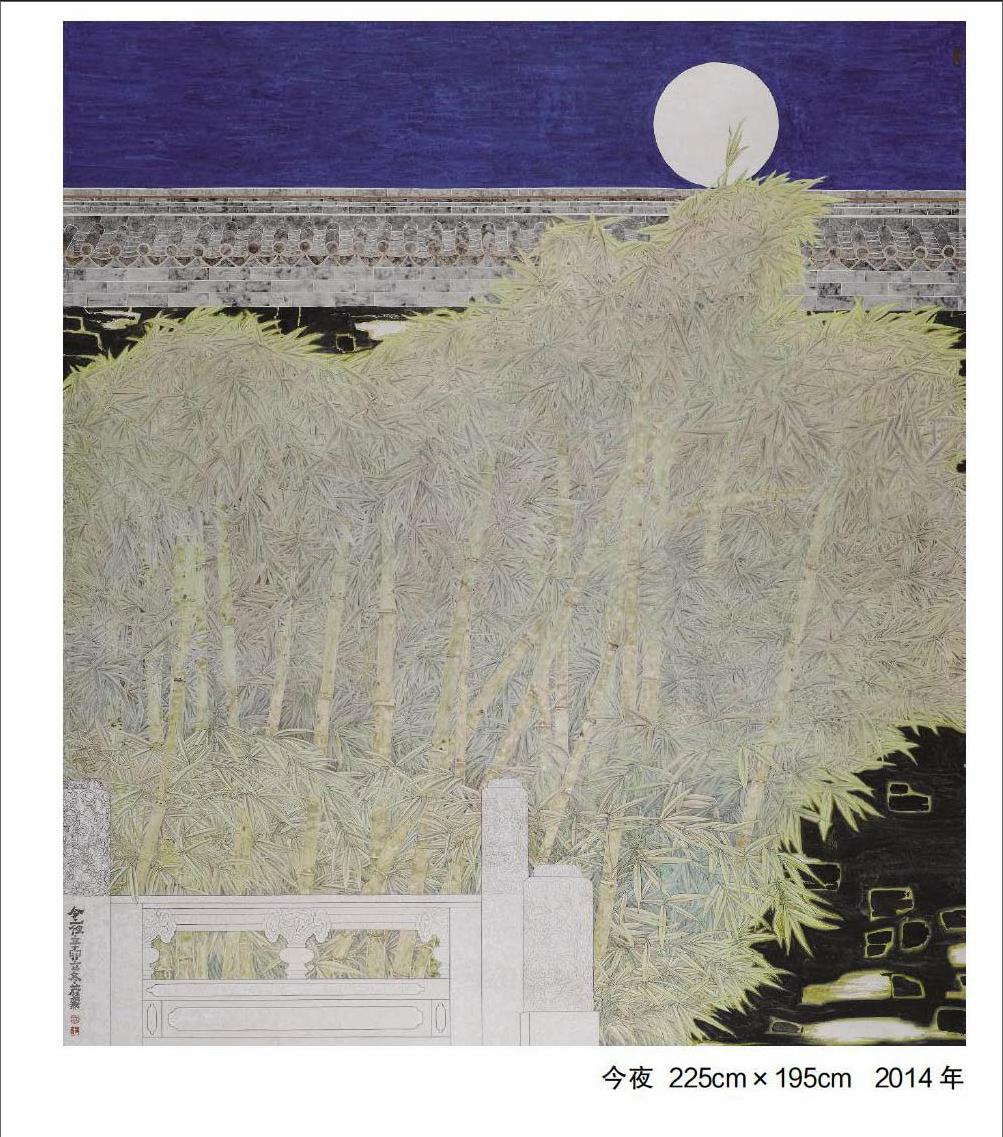

写生创作是作品构成的创作方法,撞技是造型语言之技。写生最容易被大众所接受,而肌理却最不容易被大众所接受,最容易被接受承载着不容易被接受,新的东西便在不知不觉中进入观众的视野,慢慢地培植着新的造型语言。法作为表现的手段也是需要技术的优良品质。一种新技法的诞生,开始是其法的实验阶段,然后是应用阶段,最后是升华为道的阶段。

撞技的方法容易学成并应用,但撞技应用要达到预想的效果却有难度。从技看,撞法易达易熟也易匠,撞效果的度难达不易控制;从道看,难达的自然形成肌理倒有天然的游感,这就要求须顺势而为的灵性操控,而这能力的获得是建立在游刃有余之技的基础上,此时之游技已入道。若撞技单纯地从没骨画的勾勒染写之先后复笔争端抽离出来,只存其最本质的一笔写(侧卧笔)为先,以撞的形式为复笔,其形成的肌理的出位的局限(此局限非撞技之度),反倒有可能成为新的造型语言之开源。

林若熹

1963年出生,北京人,祖籍广东惠来。

中国艺术研究院艺术委员会委员。

中国艺术研究院中国画院教授、博士生导师。

1988年广州美术学院国画系学士。

2002年暨南大学文艺学博士。

2016年“中国画水论”获文化部文化艺术立项项目。

2016年“林若熹2016”个展,由法国尚邦市政府、法国第25届树下阅读活动主办支持,在法国塞尔维?诺德艺术庄园展出,并作为“中法艺术之春”的闭幕式之一,在广东天泰美术馆展出。

2014年《没骨风——现代中国画水论》(主编),岭南美术出版社并获广东省委宣传部“广东原创精品出版资金扶持项目”。

2013年《可园符号——岭南画派与现代中国画》获“广东省哲学社会科学‘十二五规划2013年度学科共建显目”

2011 年文化部交流项目《握手中国——雷米·艾融·林若熹巡回画展》在广东省博物馆及中外巡回展出。

2008年创立“广东省林若熹艺术基金会”。

2005年《行愿——林若熹作品集》上(工笔集)、中(写意集)、下(没骨集),岭南美术出版社。

2003——2007年《白描研究》获全国艺术科学“十五”规划课题,成果《中国画?线意志》(论著),由人民大学出版社出版发行,2010年。

1998、2000年在台湾国父纪念馆、彰化文化馆举办个人画展。

1993、2005年两度在中国美术馆举办个人画展,并多次在中外举办个展。

1994年作品《夕阳》获“第三届中国画展”二等奖。

1993年作品《黄金时代》获“首届全国中国画展”优秀奖。

1989年作品《春夏秋冬》获“第七届全国美展”铜奖。