试析现代汉语中同性恋者称谓语的色彩意义

2016-11-14杨城

摘 要:本文从语言学角度对汉语中同性恋群体称谓语的色彩意义进行研究。文章主要分为三部分:第一部分进行文献综述,说明研究的对象和采用的研究方法。第二部分对汉语中同性恋者称谓语的色彩意义进行调查。第三部分主要是对汉语中同性恋者称谓语的历史演化释义并结合调查结果对其色彩意义的穷尽式分析。最终归纳出较为恰当的同性恋者称谓语以供参考,展示课题的学术和人文双重关怀。

关键词:同性恋语言 称谓语 色彩意义

同性恋现象在当今已经不是个别现象,但是同性恋群体语言研究长期得不到重视。致力于此类研究的学者如《性史》的作者——法国哲学家福柯,《同性恋亚文化》的作者——中国社会学家李银河等,都曾受到过学术界不公正的学术待遇,该类语言研究也长期被视为非主流语言研究。笔者本着学术和人文双重关怀,从同性恋群体的称谓语入手进行课题研究,在弥补一定学术缺位的同时,谨以本文向在各学科领域进行攻坚克难的前辈和后来者致敬。

一、研究同性恋者语言的必要性

(一)研究背景

选择同性恋者的称谓语作为语言学学术关怀对象,是因为同性恋是四大性取向之一,如何认识和对待同性恋问题是在全世界范围内存在并引起广泛争论的问题。这个群体的语言亟待发掘研究,同性恋群体的语言研究不再是非主流语言研究,应该受到正视。

(二)研究现状

古今中外对同性恋现象的研究在各个学科领域都取得了卓著成绩,但却鲜见从语言学角度对同性恋群体进行的研究。在国外,弗洛朗斯的《欧洲同性恋史》成为该类研究的里程碑。在国内,兰冰的《汉英“同性恋”词语研究》和林达的《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》成为同性恋群体语言研究的先驱。但是,国内对同性恋现象的研究远不如国外开放,尤其是对同性恋者称谓语色彩意义的综合性研究更需要学术创新。

(三)研究困境

在国内主流思想的影响下,同性恋群体长期作为边缘群体存在,该群体的语言研究被视为非主流语言研究,从事同性恋群体相关研究的学者经常受到误解。因此,同性恋语言研究需要正名,更需要将其从非主流语言研究中解放出来。

(四)研究目的和意义

据有关统计,在中国,同性恋群体或可达到7000万人,即每20人中就可能有1人是同性恋者。因此,同性恋群体不宜再作为边缘群体存在,这个群体的语言研究也应摆脱边缘化语言的处境。在我国,对同性恋现象的研究远不如国外开放,对同性恋群体语言的研究更是少见,本课题意图弥补这一学术缺位,丰富国内对同性恋者语言的研究。笔者借课题传达出对这一群体的学术和人文双重关怀。

(五)研究对象

关于汉语称谓语的定义及其与称呼语的区别,学术界多有表述,其中最具代表性的是张沙林的《现代汉语言语交际中称谓语缺环现象研究》。本文在这里稍加引用,目的是引出课题研究之所以选择称谓语作为语言样例的原因。因为称呼语主要用于见面打招呼,对于任何场合的同性恋者,用再委婉的语言打招呼都不符合语言的礼貌原则,所以可以说并不存在任何合适的同性恋者称呼语,因而研究同性恋者称呼语是没有意义的。通过称谓语的限制,并不是所有有关同性恋的词语都可进入课题研究范围。课题所研究的语言对象是可以用于背称的称谓语,其中包含某些同时可以用于面称的称呼语,至于那些只用于面称的称呼语,不列入课题研究范围。课题研究的对象应属于现代汉语,包括因长期广泛使用而进入现代汉语的文言词、数字词、字母词、外来词等。

课题的研究重点是词语的色彩意义。关于词语色彩意义的定义和分类,学术界研究成绩斐然,课题按照其中最具代表性的分类进行研究,主要对称谓语的感情色彩、语体色彩、形象色彩进行分析。感情色彩是词在表达理性意义时体现出来的对所指对象的主观评价,分为褒义、贬义、中性三种情况。语体色彩是词经常用于某种场合而形成的风格特征,分为口语色彩和书面语色彩两种情况,依据现实需要,在语体色彩里增加“不确定”情况,合计三种情况。形象色彩是词在表达理性意义的同时,通过比喻、描摹等手法诉诸人的感官而产生的具体生动的形象感觉,分为视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五种情况,依据现实需要,在形象色彩里增加“没有感觉”情况,合计六种情况。

(六)研究方法

1.文献搜集法

在研究开展前期,笔者利用各种手段尽可能全面地搜集有关同性恋者称谓语的论著和材料,尽力丰富研究资料。

2.问卷调查法

在研究过程中,笔者以网上问卷和实体问卷的形式从各大语料库、历史文献、网站、贴吧、交友软件、真实采访中搜集同性恋者称谓语信息,对大量同性恋者称谓语进行整理分析,对照论文提纲,整理、归纳出课题所需要的特定语料库。在写作过程中,对语料库中的必要语料逐一进行描写和解释。

3.比较分析法

对语料库中语料的比较分析包括纵向分析和横向分析两部分。纵向分析主要是对单个语料的发展演变,尤其是词语色彩意义的嬗变进行比较。横向分析则主要是对众多语料的色彩意义进行比较,最终归纳出较为恰当的同性恋者称谓语以供参考。

4.数据分析法

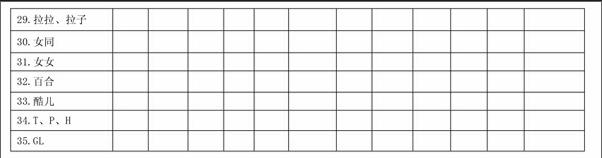

整理调查问卷结果,进行数据统计。感情色彩下分褒义、贬义、中性;语体色彩下分口语、书面语、不确定;形象色彩下分视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉、没有感觉。从多角度进行分类,并统计相关的数据,将统计和结果分析各自制成直观的表格。利用跨学科的数学方法进行统计,直观明了,重点突出。对搜集到的语料进行数据统计,并计算出每一个称谓语在不同色彩意义下所占的具体比例。按照通称、男同性恋者称谓语、女同性恋者称谓语的分类标准制作成直观的表格,完善数据的填写工作。

二、同性恋者称谓语社会认识程度问卷调查

(一)调查内容与调查目的

本课题通过线上线下两种方式,以随机人群为对象进行问卷调查。希望通过问卷调查,估测出目前社会对已经进入现代汉语中的同性恋者称谓语的认识程度。总结出亲和力较强的、符合语言的礼貌原则的、攻击性较小的同性恋者称谓语,为语言交际提供合适称谓语的借鉴。endprint

(二)调查问卷设计

首先,本问卷摒弃了以往题目式问卷,创新性地采用表格式问卷。该设计主要考虑具体课题研究的对象和问题,表格式问卷与本课题研究内容契合度更高。问卷从前言到表格设计、具体用字都得到了有经验老师的指导和修正,由此形成最终的调查问卷。首先,问卷前言语言简洁谨慎,目的明确,不含攻击性,因此能够吸引更多人放下对本课题的戒备心理而认真作答。其次,表格设计的目的是为了最大限度利用纸张,力求在单个版面中将所需要填写的问题都呈现出来,从而使问卷更具完整性也更符合人性化的设计,作答方便快捷。再者,表格中称谓语的排序按照通称、男同性恋者称谓语、女同性恋者称谓语的顺序安排,调查项目的排序按照感情色彩、语体色彩、形象色彩的顺序安排,这与统计表格的项目安排顺序一致,利于后期数据统计。

(三)调查统计过程

课题以问卷的形式,围绕同性恋者称谓语的社会认识程度这一主题,通过线上线下两种方式,对随机人群进行了调查。问卷调查采用无记名的方式收集数据。调查分为线上调查和线下调查两个部分,线上调查主要通过有目的地发送调查问卷至相关贴吧(如同志贴吧等)、软件(如Blued等)等平台进行数据搜集,线下调查则采用随机发放问卷的形式收集数据。共发放问卷300份,收回有效问卷200份。将问卷的统计结果以表格的形式呈现出来,按照色彩意义的不同进行归类整理。在调查过程中发现,调查人群对各个称谓语的认识情况参差不一,统计数据百分比的标准不一,面临较大困难。因此,在数据计算过程中,统一以有效问卷的总数量200作为分母,计算各部分所占比例。

(四)调查结果统计

笔者根据通称、男同性恋者称谓语、女同性恋者称谓语的顺序,就感情色彩、语体色彩、形象色彩三个方面,将调查结果汇总为9个表格,具体内容如下:

三、对同性恋者称谓语语料的历史演变及色彩意义分析

笔者将本次调查过程中搜集到的已经进入现代汉语的同性恋者称谓语语料按照通称、男同性恋者称谓语、女同性恋者称谓语的顺序分为三大类,对每一类的每一个称谓语进行穷尽式分析,分为历史演变和色彩意义分析两部分。

(一)语料分析

1.通称

(1)同志:“同志”一词较早见于《国语》:“同姓则同德,同德则同心,同心则同志”[1](P128),最初作为朋友的代称,上世纪五六十年代以后受当时政治文化背景影响被广使应用,成为社会称呼语和称谓语。1989年香港人林奕华将举办的电影节命名为“香港同志电影节”后,该词被迅速认可为“同性恋”群体的代称。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(2)同性恋:“同性恋”属于外来词,转译进入现代汉语,在国内译作中较早见于《酷儿理论》:“这一范畴既包括男同性恋、女同性恋和双性恋的立场”[2](P1),后成为该群体的通称。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

2.男同性恋者称谓语

(1)分桃:“分桃”一词较早见于《昭明文选》:“故讬二子以见其意,不在分桃断袖,爱嬖之懽”[3](P310),讲的是齐景公和弥子瑕的同性感情,后在口语中由述宾结构活用为名词性词语,演化为男同性恋者的称谓语。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来,讲社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(2)龙阳:“龙阳”一词较早见于《战国策》:“魏王与龙阳君共船而钓,龙阳君得十余鱼而涕下”[4](P289),讲的是战国时魏王与男宠龙阳君垂钓之事。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是听觉。

(3)断袖:“断袖”一词较早见于《汉书》:“尝昼寝,偏藉上袖,上欲起,贤未觉,不欲动贤,乃断袖而起”[5](P3733),讲的是汉哀帝割断衣袖避免打扰熟睡的男宠董贤的故事。后在口语中由述宾结构活用为名词性词语。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(4)断背:“断背”一词较早见于《亚文化现象:关于“同性恋”的学术探讨》:“‘断背一词亦成为同性恋的别称”[6](P23),来源于导演李安的同性爱题材电影《断背山》,后在口语中由述宾结构活用为名词性词语。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(5)兔儿爷:“兔儿爷”一词较早见于《子不语》中的“兔儿神”传说:“今阴官封我为兔儿神”[7](P349),后演变为“兔儿爷”。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为视觉。

(6)相公、象姑:“相公”“象姑”两词起源相同,来源于清代的“私寓”制度,指年龄很小的男宠。较早见于《同性恋亚文化》:“小孩被称为‘相公或‘象姑”[8](P12)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是听觉。endprint

(7)屁精:“屁精”一词属于进入现代汉语的上海方言词,较早见于《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》:“上海叫‘屁精”[9](P14)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是嗅觉。

(8)飘飘:“飘飘”一词属于进入现代汉语的四川方言词,较早见于《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》:“成都叫‘飘飘”[9](P14)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(9)二尾子:“二尾子”一词属于进入现代汉语的东北方言词,较早见于《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》:“东北方言叫‘二尾子”[9](P14)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(10)玻璃:“玻璃”一词由英语“BoysLove”的缩写BL音译而来,较早见于《亚文化现象:关于“同性恋”的学术探讨》:“‘玻璃‘相公‘相姑,等等,而且均有典故”[6](P23)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为触觉。

(11)基、基佬、钙:“基”“基佬”“钙”三词起源相同,都是英语“gay”的转译,由于方言发音不同而形成。较早见于《同性恋与主流社会》:“还有‘别棍儿‘基佬等歧视性称呼”[10](P56)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(12)男同:“男同”是男同性恋的简称,较早见于《对中国男同/双性爱者人口数量与艾滋病病毒感染率的初步估测》:“其主体是男同/双性爱者(gay/Bi)”[11](P197)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(13)男男:“男男”是“男和男”或者“男男同性恋”的简称,较早见于《新中国性话语研究》:“处处可见一对对男男或女女”[12](P116)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(14)欢人:“欢人”一词一说来源于“断袖”的名词性转换,一说来源于英文“homo”(译为“同化的”)的转译,较早见于《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》:“在个别网站上男同性恋者称自己为‘欢人”[9](P16)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(15)耽美:“耽美”一词最早出现在日本近代文学中,较早见于《同人女群体:“耽美”现象背后》:“认为阅读‘耽美是满足同人女性需求的一种方式”[13](P63)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(16)攻、受:“攻”“受”两词是耽美小说的专用术语,后被广泛用作男同性恋者的称谓语,其中充当男性角色的称为“攻”,充当女性角色的称为“受”,依据主人公性格等不同,又衍生出“强攻弱受”“年下攻”“傲娇受”等等不同称谓。较早见于《“同人女”群体的伦理困境研究》:“双方并无固定的攻受关系”[14](P48)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来,讲社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(17)熊、猴、狒狒:“熊”“猴”“狒狒”这三个词是根据男同性恋者的体型划分的,壮实或者肥胖的称为“熊”,瘦小的称为“猴”,介于二者之间的称为“狒狒”。较早见于《汉语中同性恋相关词语的释义和应用》:“熊:对英语bear的直译,比喻体态比较壮的男同性恋者”[9](P23)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为视觉。

(18)弯的:“弯的”是与英文中把异性恋俗称为“straight”(译为“直的”)相对的叫法,较早见于《英国同性恋婚姻法通过之后弯的也可以百折不挠》:“英国同性恋婚姻法通过之后弯的也可以百折不挠”[15](P23)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为贬义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为触觉。

(19)鸡奸者:“鸡奸者”一词起源于汉字“?”,音“jī”,指男男之间发生性行为。较早见于《“契弟”应是“被鸡奸者”》:“而‘契弟一词严格来讲应是‘被鸡奸者”[16](P23)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲社会对其认识的突出表现为贬义,从语体色彩来讲社会对其认识的突出表现为书面语,从形象色彩来讲社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。endprint

(20)蔷薇:“蔷薇”一词源于20世纪70年代的日本,由于面向男同性恋群体的杂志《蔷薇族》而得名。较早见于《百合花开:女同性恋的文学呈现》:“1971年由日本男同性恋杂志《蔷薇族》的编辑提出”[17](P23)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为嗅觉。

(21)gay:“gay”是“同性恋”的英文,由于其使用日益广泛,已成功地进入现代汉语,是课题研究不可避而不谈的称谓语语料。较早见于《“同性恋”属于性心理障碍吗》:“同性恋,现在普遍称gay”[18](P62)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲社会对其认识的突出表现为贬义,从语体色彩来讲社会对其认识的突出表现为口语,从形象色彩来讲社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(22)BL:“BL”即“BoysLove”的缩写,属于进入现代汉语的字母词。较早见于《被想象的政治领域:网络耽美小说迷与女性主义、同性恋政治》:“英语世界的斜线、日本的yaoi和中国的BL小说”[19](P8)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(23)1、0、0.5:“1”“0”“0.5”这三个数字词是男同性恋群体中的专用语,较早见于《亚文化现象:关于“同性恋”的学术探讨》:“其中1号表示性行为中扮演丈夫的角色;0号是指性行为中作为妻子的一方;而在性行为中可同时担当1号和0号的同志则称为0.5号”[6](P31)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲社会对其认识的突出表现为中性,从语体色彩来讲社会对其认识的突出表现为口语,从形象色彩来讲社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

3.女同性恋者称谓语

(1)磨镜:“磨镜”一词指古代女同性恋之间的行为,双方身体结构相同,像中间放置了一面镜子,故称“磨镜”。较早见于《列仙传校笺》:“常负磨镜局徇吴市中”[20](P150)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为视觉。

(2)对食:“对食”一词的解释有两种:第一指古时宫里女子间的同性恋;第二指宫女与太监结成挂名夫妻。较早见于《汉书》:“房与宫对食”[5](P3990)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为书面语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为味觉。

(3)蕾丝、蕾丝边:“蕾丝”“蕾丝边”两词是具有相同来源的外来词,源自女诗人萨福的故乡——古希腊莱斯博斯岛的岛屿名。较早见于《女同性恋现状和女同运动面临的困境——以西安为例》:“女同性恋,又称女同、拉拉、拉子、蕾丝边及LES(Lesbian)等”[21](P70)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(4)拉拉、拉子:“拉拉”“拉子”两词都是英文“lesbian”(译为“女同性恋”)的音译词。较早见于《鳄鱼手记》:“拉子。我喜欢这个新名字”[22](P29)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(5)女同:“女同”是“女同性恋”的简称,较早见于《女同性恋现状和女同运动面临的困境——以西安为例》:“女同性恋,又称女同、拉拉、拉子、蕾丝边及LES(Lesbian)等”[21](P70)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(6)女女:“女女”是“女和女”或者“女女同性恋”的简称,较早见于《新中国性话语研究》:“处处可见一对对男男或女女”[12](P116)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(7)百合:“百合”一词源于20世纪70年代的日本,是由《蔷薇族》总编伊藤文学相对指称男同性恋的“蔷薇”提出的。较早见于《百合花开:女同性恋的文学呈现》:“百合是意指女女之间恋爱的隐语”[17](P24)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为嗅觉。

(8)酷儿:“酷儿”一词起源于上世纪90年代,西方一些在性和性别领域观念超前的女性(同性恋者、双性恋者、易装者、虐恋者等)开始自称为“酷儿”。较早见于《李银河说性》:“酷儿理论不是指某种特定的理论”[23](P166)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为褒义;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(9)T、P、H:“T”“P”“H”这三个字母词是女同性恋群体中的专用语,其中充当男性角色的称为“T”,充当女性角色的称为“P”,介于二者之间的称为“H”。较早见于《女同性恋现状和女同运动面临的困境——以西安为例》:“多元化的女同社区还建构了娘T、爷T、铁T、爷P等新词汇”[21](P70)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲社会对其认识的突出表现为中性,从语体色彩来讲社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可,从形象色彩来讲社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。endprint

(10)GL:“GL”即“GirlsLove”的缩写,属于进入现代汉语的字母词。较早见于《“同人女”群体的伦理困境研究》:“GL:GIRLSLOVE的缩写。女孩间的爱情”[14](P48)。通过分析调查结果得出,该词从感情色彩来讲,社会对其认识的突出表现为中性;从语体色彩来讲,社会对其认识的突出表现为口语、书面语皆可;从形象色彩来讲,社会对其认识的突出表现为没有感觉,次之的是视觉。

(二)数据和结论分析

1.合适的同性恋者称谓语

合适的同性恋者称谓语的标准从感情色彩来讲应当是褒义或者中性的,从语体色彩来讲应当是书面语或者中性的,从形象色彩来讲应当是不会引起不良反应的或者没有感觉的。感情色彩和形象色彩的数据比例在表格中已有直观显示,形象色彩是否为不良感觉可以从感情色彩的角度进行判断,如褒义占数据比例较大则感觉应当是良性的,如贬义占数据比例较大则感觉应当是不良的,如中性占数据比例较大则应当是没有感觉。所以在实际统计及计算过程中,应当以感情色彩和语体色彩两项为基本标准,以形象色彩为辅助进行比较研究。通过对上表中的数据进行综合选取、分析与整理,为课题能够得出翔实可靠的结论奠定了理论基础。计算方法是首先排名取平均数,排名平均数相同的取数据比例平均数,依次降序排列。同样,数据分析的结果仍以表格的形式呈现。表格的横向坐标创新性地将感情色彩和语体色彩两项标准放在同一表格中进行比较,尽可能清晰地展示结果。表格的纵向坐标为同性恋者称谓语,分别按照感情色彩的数据比例和语体色彩的数据比例进行降序排序。

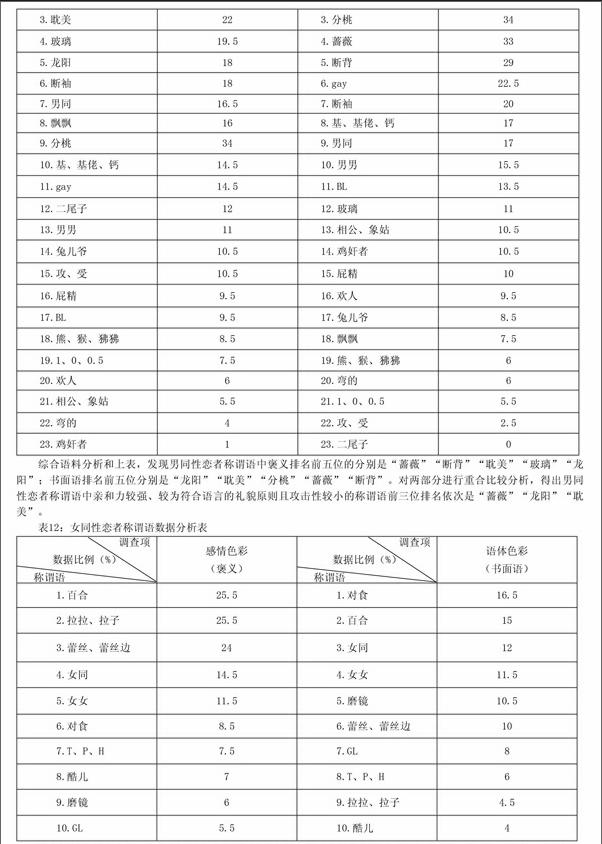

综合语料分析和上表,发现通称中褒义排名前两位的分别是“同志”“同性恋”;书面语排名前两位分别是“同志”“同性恋”。对两部分进行重合比较分析,得出通称中亲和力最强、较为符合语言的礼貌原则且攻击性最小的称谓语是“同志”。

综合语料分析和上表,发现男同性恋者称谓语中褒义排名前五位的分别是“蔷薇”“断背”“耽美”“玻璃”“龙阳”;书面语排名前五位分别是“龙阳”“耽美”“分桃”“蔷薇”“断背”。对两部分进行重合比较分析,得出男同性恋者称谓语中亲和力较强、较为符合语言的礼貌原则且攻击性较小的称谓语前三位排名依次是“蔷薇”“龙阳”“耽美”。

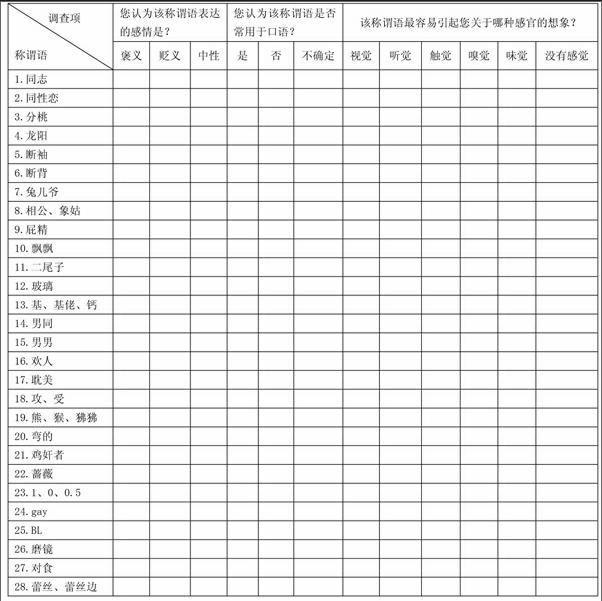

综合语料分析和上表,发现女同性恋者称谓语中褒义排名前五位的分别是“百合”“拉拉、拉子”“蕾丝、蕾丝边”“女同”“女女”;书面语排名前五位分别是“对食”“百合”“女同”“女女”“磨镜”。对两部分进行重合比较分析,得出女同性恋者称谓语中亲和力较强、较为符合语言的礼貌原则且攻击性较小的称谓语前三位排名依次是“百合”“拉拉、拉子”“女同”。

通过对同性恋称谓语中的通称、男同性恋者称谓语、女同性恋者称谓语的历史演变和色彩意义两个部分的穷尽式分析,发现亲和力较强、较为符合语言的礼貌原则且攻击性较小的称谓语是“同志”“蔷薇”“龙阳”“耽美”“百合”“拉拉、拉子”“女同”。以上几种称谓语可在实际交往及语言运用中作为合适的借鉴和参考。

2.男女同性恋者称谓语数量存在相当大的差异

在课题目前所搜集到的语料库中,不考虑通称,男同性恋者称谓语共计23种,女同性恋者称谓语仅10种,相差一倍有余。这种现象背后的深刻原因值得深究,足以作为一个新专题进行探讨。但由于其与课题主旨相去甚远,笔者在此不做赘述,仅将可能的几个原因罗列如下。第一,男女人数比例上,男性占优势,男同性恋的数量相应较多;第二,男同性恋由于自身性格等因素更容易被周围人发现;第三,封建宗法制男权社会和父系氏族社会的影响仍然存在,男女地位问题在同性恋者称谓语上仍然得不到解决。第四,男女社会化接触程度不同,男性在生产力占主导的时代社会化程度高,语言交流活动多,社会角色丰富,容易产生更多称谓语。以上四个原因仅就荦荦大端而言,若究其全貌,则将有更为广阔的学术发挥空间。

四、关于同性恋者称谓语研究课题的总结

(一)本课题的创新性、学术和人文双重关怀性

同性恋现象是一个涉及社会科学多个方面的问题,因此古今中外对于同性恋现象的研究在各个学科领域都取得了卓著成绩。而细较之下,国内由于受根深蒂固的传统僵化思想影响,对同性恋多持不宽容态度,与国外相比,对很多方面讳莫如深,存在不少学术缺位,也失去了应有的学术高地。虽然,同性恋现象的学科研究成绩斐然,但是从语言学角度对同性恋群体进行的研究却鲜见,亟待发掘。尤其是对同性恋者称谓语色彩意义的综合性研究在国内来讲更是具有学术创新性。从目前所搜集到的文献资料来看,能发表在公共期刊杂志上的同性恋者语言研究相较其他语言学问题少之又少,而能刊登于较为知名的学术资源上的研究成果更是凤毛麟角。细看之下,大多数该方面的文章,多是围绕着“同志”这一较早的兼顾同性恋称谓语的词展开的。所写无非称谓语缺环,所叹无非世事沉沦。究其原因,异性恋者无法深入了解同性恋群体所谓的“圈子语言”,抑或是不齿做此类“小众语言研究”。而同性恋者在社会压力下,对自己的性取向多数选择保持沉默,更不会甚至会力避做诸如此类的语言研究。基于以上种种,笔者另辟蹊径,从选题角度入手,做精做细,保证文章的创新性。

白居易曾说过“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,笔者在课题研究过程中,始终怀有对同性恋群体平等的人文关怀,追求学术关怀和人文关怀的双赢。选择该群体的语言作为研究对象,固然有对该语言问题的兴趣促使,也必然有对该语言问题学术补位的功利性意图存在,但是都不能妨碍对此问题本身特性与生俱来的人文性关怀。因此,笔者在研究过程中处处留意,谨慎用字用语。目的是充分尊重该群体,同时能将该群体的语言现象研究放到台面上公开、正式进行,不再躲躲藏藏,不再讳莫如深。我国对同性恋群体的语言研究甚是少见,更缺乏揭示现象深层本质的文章。同性恋群体已然不是特殊群体,同性恋语言研究也不该是非主流语言研究,应该受到正视。这是笔者借课题想要传达出的平等的人文关怀。endprint

(二)本课题存在的若干不足

一是可参考的文献资料较少,大部分资料来源于网络,而网络资料存在不确定性。尽管笔者在搜集同性恋者称谓语语料的过程中,查阅过数目不少的文献,但其中有关同性恋者称谓语的部分大都是几个字带过,并无来历及解释,而专门论述同性恋者称谓语和其色彩意义的大部头书籍在笔者现有查询范围内并没有搜索到任何一部,相关有参考价值的论文仅十余篇。为了尽最大努力破除现有学术条件的制约,笔者从网络等非主流论文参考文献来源占有学术资料。笔者关注的可提供有参考价值信息的微博、贴吧、空间、微信公众号等不下百余个,也确实从中搜集整理到相当多有价值的一手资料。但是,不得不承认的是,此类资料随意性大,不确定因素多,难以考证真伪和出处,以致很多或可存在的同性恋者称谓语没有被收录到笔者的语料库中。

二是群体的特殊性导致人们难以接触到群体内部圈子语言的发展状况。同性恋群体在国内仍然被视为边缘化群体,在地位上甚至属于弱势群体,但这个群体就目前的数据统计来看绝不是少数群体,说明该群体具有特殊性。简而言之,群体庞大,社会对其认知却少。且不谈社会是否认可,一个群体在自身的认知上都存在问题,这种特殊性无形中加大了该课题的撰写难度。此外,笔者受限无法深入到同性恋者群体内部语言圈子,对同性恋者的语言研究在相当程度上也是要而言之。究其细处,无法正确地做出真实回答。在课题的撰写过程中,笔者接触到了该群体的成员,某些不为大众知晓的称谓语语料也来自于他们,例如“酷儿”等。但是,在接触过程中,该群体成员言语闪烁含糊,再次证明了这一群体的特殊性。笔者在研究过程中所搜集到的语料,皆通过尝试多种渠道进入该群体语言圈子而得,但无法保证语料的完整和普遍适用性。因此,在语料选择的标准方面,将搜集到的凡在称谓语范围内的语料都作为研究对象。

三是调查统计方面形式简单、计算标准难统一。调查渠道分为线上和线下两种,形式主要是调查问卷。线上调查主要是将问卷分发至同志微信公众号、同志微博、同志贴吧、同志交友软件等,回收的有效问卷数量较少、质量较好,能够反映一些尖锐问题。线下调查为随机分发调查问卷,匿名填写,回收的有效问卷数量较多、质量较差,一些矛盾被隐藏。总计分发调查问卷300份,回收到的有效调查问卷数量勉强算作200份。缺失的100份问卷大都有去无回,回收无果。所以调查问卷的数量较少,论文只能在一定程度上达到科学要求,无法完全真实地反映全部问题。而统计数据比例时,对于一些偏僻称谓语,调查人群未知未闻,会降低其作为合适称谓语的可能性。在实际操作中,最终的结果也确实与笔者的预期相去甚远。

四是被调查者由于种种原因可能不会真实作答。首先,同性恋者担心自己表述过于清楚,了解的信息资料较其他人多而暴露自己目前还不愿为人知的性取向,认为或有泄露隐私的嫌疑,所以会刻意回避某些问题。其次,其他性取向人群,尤其是坚定的异性恋者,他们对此类话题会产生羞赧或者不齿等复杂情绪,从而回避问题甚至直接拒绝接受调查。无论是线上调查还是线下调查,上述做法都或多或少地存在,而这些做法都会降低调查问卷的填写质量和有效性。笔者期待一个越来越开放、宽容、多元的社会氛围,希望对这个课题以后可以进行更深入的研究。

(三)对本课题的未来期待

同性恋群体语言研究长期得不到国人重视,是因为封建伦理思想的劣根性长期难以消除。但是,任何时候都不能因为研究此类课题或可遭到学术界鄙夷的目光而放弃对学术高峰的攀登。笔者传承各大家对此类课题研究的艰苦努力,盼望在越来越宽容和谐的社会条件下,能有更多的学者从事相关研究,向更多的特殊群体的各学科研究进军,攻坚克难,弥补学术缺位。同性恋者群体的语言研究并非小众研究,恰恰相反,此类研究极具学术价值和人文价值。类似的课题研究从小处着眼是学术的福音,从大处着眼是整个社会进步的象征。因此,仅从专业角度来讲,笔者期待有识之士能进一步从事同性恋者群体语言研究,为每一个群体进而为每一个个体争取平等的机会。

参考文献:

[1][周]左丘明.国语[M].上海:上海书店,1987.

[2]葛尔·罗宾.酷儿理论[M].李银河译.北京:文化艺术出版社,2003.

[3][梁]萧统.昭明文选[M].郑州:中州古籍出版社,1990.

[4][汉]刘向.战国策[M].济南:齐鲁书社,1998.

[5][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1989.

[6]张栓林.亚文化现象:关于“同性恋”的学术探讨[M].北京:线装书局,2013.

[7][清]袁枚.新齐谐-子不语[M].济南:齐鲁书社,2004.

[8]李银河.同性恋亚文化[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2009.

[9]林达.汉语中同性恋相关词语的释义及应用[D].上海:上海外国语大学硕士学位论文,2011.

[10]徐苏林,徐达.同性恋与主流社会[J].中国社会导刊,2008,(1).

[11]张北川,李秀芳,史同新等.对中国男同/双性爱者人口数量与艾滋病病毒感染率的初步估测[J].中国艾滋病性病,2002,(8).

[12]李银河.新中国性话语研究[M].上海:上海社会科学院出版社,2014.

[13]杨雅.同人女群体:“耽美”现象背后[J].中国青年研究,2006,(7).

[14]阮瑶娜.“同人女”群体的伦理困境研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2008.

[15]陈瑜.英国同性恋婚姻法通过之后弯的也可以百折不挠[J].人物,2014,(5).

[16]叶景致.“契弟”应是“被鸡奸者”[J].咬文嚼字,1999,(6).

[17]陈亚亚.百合花开:女同性恋的文学呈现[J].中国图书评论,2011,(9).endprint

[18]徐勇,郭俐利.“同性恋”属于性心理障碍吗[J].健康向导,2014,(20).

[19]赵婷婷.被想象的政治领域:网络耽美小说迷与女性主义、同性恋政治[D].南京:南京大学硕士学位论文,2014.

[20]王叔岷.列仙传校笺[M].北京:中华书局,2007.

[21]麦子.女同性恋现状和女同运动面临的困境——以西安为例[J].人口与发展,2011,(17).

[22]邱妙津.鳄鱼手记[M].桂林:广西师范大学出版社,2012.

[23]李银河.李银河说性[M].哈尔滨:北方文艺出版社,2006.

[24]白托娅.汉语“同志”称谓研究[D].呼和浩特:内蒙古大学硕士学位论文,2006.

[25]岑运强.语言学基础理论[M].北京:北京师范大学出版社,2006.

[26]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订5版)[M].北京:高等教育出版社,2013.

[27]兰冰.汉英“同性恋”词语探究[J].大理学院学报(综合版),2009,(11).

[28]楼峰.汉语“通用”社交称谓语的语义研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2007.

[29]刘惠瑶.现代汉语称呼语探究[D].石家庄:河北师范大学硕士学位论文,2004.

[30]宋超英,李丽萍.浅谈性别称谓词典不对称性[J].语文学刊,2016,(1).

[31]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯译.北京:商务印书馆,1980.

[32]谭墨墨.称呼中的语言色彩[J].中学语文,2007,(32).

[33]王丹.当代中国弱势群体称谓语研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2013.

[34]杨洁.酷儿理论探析[J].河北学刊,2007,(27).

[35]叶蜚声,徐通锵.语言学纲要(修订版)[M].北京:北京大学出版社,2010.

[36]张莉萍.称谓语性别差异的社会语言学研究[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2007.

[37]张旺熹.色彩词语联想意义初论[J].语言教学与研究,1988,(3).

[38]张沙林.现代汉语言语交际中称谓语缺环现象研究[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文,2003.

[39]周一民.现代汉语[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

(杨城 山东曲阜 曲阜师范大学文学院 273165)endprint