明代乡试录取率考述

2016-11-14郭文安

郭文安

明代乡试录取率考述

郭文安

明代全国的乡试平均录取率为4.71%。从明初至明末,全国以及各地的乡试平均录取率不断下降,充分反映出士子仕进难度逐渐增大、科举上行流动日渐壅滞的长期趋势。就地域比较而言,明前期各省直间的乡试录取率差异显著。中期以后,朝廷开始制订固定统一的乡试录取率,并由两直隶推广到全国,使各政区间实际录取率差距大为缩小,从而进一步维护了科举的区域公平。该政策的推行,强化了科举“公平选士”的核心理念,为解决高招录取区域失衡问题提供了些许启示。

明代乡试; 科举; 录取率; 公平选士

明代科举的各级考试中,乡试是决定士子通往仕途的关键环节。士子由此获得举人功名,即具备任官资格,并可以进一步争取更高级的进士功名。乡试于士子之重要性不言而喻。乡试最重要的因素之一是录取率,不仅决定了士子中举的难度,而且还直接影响了乡试规模,是科举“公平选士”理念的重要表现。

关于明代乡试录取率,前辈学者已有不少成果*吴宣德:《中国教育制度通史·明代卷》,山东教育出版社2000年,第476~477页;钱茂伟:《国家、科举与社会——以明代为中心的考察》,北京图书馆出版社2004年,第99页;陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》,中国社会科学出版社2005年,第271~272页;李兵、李志明:《明代童试及生员中举率再探》,载《大学教育科学》2013年第4期,第78~84页;郭培贵:《中国科举制度通史·明代卷》,上海人民出版社2015年,第264~269页。,其中以郭培贵先生的研究最为全面。他引用永乐十六年(1418)杨荣所撰《进士题名记》,认为其时乡试录取率一般应在10%上下,并计算出成、弘时期两京乡试录取率都应为5.9%。不仅如此,郭氏还统计了成化元年(1465)至嘉靖三十七年(1558)两直十三省共144科数据,得出全国乡试平均录取率为3.97%,低于同期朝廷规定5.9%的录取率近2个百分点,且各地的录取率除广西外都低于规定录取率1个百分点;继而以万历元年(1573)至明末各省直共50组乡试录取率数据进行统计,得出平均值为3.13%,亦低于朝廷同期3.33%的录取定率。

总之,郭培贵先生的成果,为相关领域的深入研究奠定了坚实基础。然而,明代共90科乡试,各省直开科取士包括应试人数和录取人数,总计不少于1 272组数据,其中数据记载最翔实可信的《乡试录》散佚严重,以致全面统计无法达成。前辈学者使用数据虽前后时间跨度较大,但相比总量略显单薄,得出的部分结论有待进一步补充和修订;此外,学界一直忽略的是,最早依解额比例选送生儒应试的时间并非嘉靖末期,而是在更早的正德年间。因此笔者以存世的乡试录为基础,兼及明人文集为主要史料来源,共确认了330组数据,涵盖两京十三省,时间从洪武三年至崇祯十二年,几乎贯穿了有明一代。兹利用这些数据,尝试厘清明朝历代乡试录取率之变动,以期深化对明代科举的研究,同时也为当代高招录取政策改革提供某些借鉴。

一、洪武至天顺朝乡试录取率

(一) 洪武至永乐朝

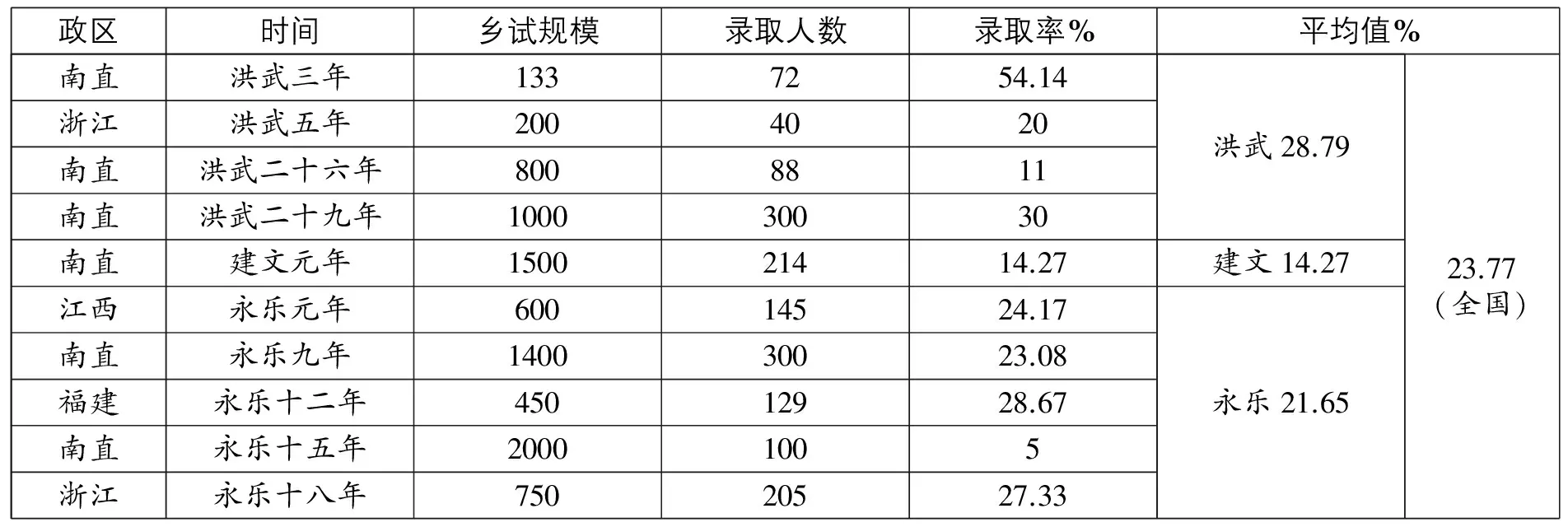

洪武至永乐朝的乡试规模,史载阙失非常严重,学者只能依靠时人描述以估计录取率。如永乐十六年杨荣言各地乡试:“拔其尤者贡于礼部,盖什之一。”*杨荣:《文敏集》卷九《进士题名记》,《文渊阁四库全书》本。吴宣德、郭培贵皆以此推断当时乡试录取率为10%。为了使明初三朝乡试录取率的数据更加直观,现依据相关史料制成表1。

表1 洪武、建文、永乐朝乡试录取率

数据来源:各科乡试录(《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》,宁波出版社2010年);宋濂:《文宪集》卷五《庚戌京畿乡闱纪录序》,《文渊阁四库全书》本;杨荣:《文敏集》卷十三《京闱试录序》,《文渊阁四库全书》本。限于篇幅,数据来源从略,后同。

由表1可知,洪武朝平均录取率最高,为28.79%;建文朝14.27%最低;永乐朝为21.65%,与三朝的平均值23.77%最为接近。显然,表1充分体现了明初乡试录取率较高之史实。

其原因主要有两点:其一,建国之初,法用重典、士不乐仕,然新王朝亟须人才补充官僚队伍,以致乡试多超额录取;其二,其时重荐举、轻科举,科举入仕之途对士子的吸引力相对较弱。

自洪武后期至永乐朝,“不拘额数”的录取方式暂时缓解了官僚机构缺员问题,但录取率较高的同时,所取之士“真才少见,叨滥者多”*《明宣宗实录》卷一一,洪熙元年十一月甲寅,“中央研究院”历史语言研究所1962年校印本,第307页。,引起朝廷有识之士担忧。永乐六年(1408)六月,翰林院庶吉士沈升上书建议:“宜敕各布政司、按察司振起颓靡。凡遇乡试,务在精选实学之士,毋贪多滥举。”*《明太宗实录》卷八〇,永乐六年六月丁亥,第1069页。仁宗皇帝亦认为“近年科举太滥”,遂于登基之初“命礼部、翰林院定议额数”,以得真学实才*《明宣宗实录》卷九,洪熙元年九月乙卯,第245页。。洪熙元年九月,朝廷确定了新的解额体系,并于次年开始推行。乡试录取率的变动随之进入一个全新时代。

(二) 宣德至天顺朝

宣德时期,明朝进入稳定发展阶段,各地文事渐兴,希图通过科举入仕之人日增。然而,明廷严格按照解额取士,宣德以后的乡试平均录取率较明初三朝已大为降低,相关数据可参见表2。

表2内容显示,宣德至天顺时期,全国乡试平均录取率只有8.28%,远低于明初三朝的23.77%。其中,宣德间的平均录取率仅6.48%,正统朝略增为8.33%,而景泰朝11.21%为最高值,天顺朝则降为5.47%。可见这一时期录取率经历了先增后降的过程,呈现出倒“U”型的变动特征。

成化以前,乡试应试人数未见明文限制。然正统元年新设的提学官却在事实上承担了精选士子应试、限制考试规模的使命。如正统六年(1441),南直隶提学御史彭勖取松江府学15人、华亭县学7人应乡试,时人“或以为少,请益之”。然彭勖“不许”,并认为其“所取者皆决科,若是足矣”*正德《松江府志》卷二四《宦迹下》,《四库全书存目丛书》本。。三年后,提学官考选士子应乡试成为定例*正德《大明会典》卷七七《乡试事例》,《文渊阁四库全书》本。。这也是明廷间接限制应试人数之发端。迨至成化朝,明廷出台政策直接限制乡试规模,加之录取人数基本不变,乡试录取率的变化也随之趋于稳定。

表2 宣德至天顺朝乡试录取率

数据来源:各科《乡试录》(《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》);王直:《抑庵文后集》卷六《顺天府乡试小录序》、卷一三《北京乡试小录序》,《文渊阁四库全书》本;李时勉:《古廉文集》卷六《应天府乡试录序》、《顺天府乡试录序》,《文渊阁四库全书》本。

二、成化至正德朝乡试录取率

(一) 成化、弘治时期

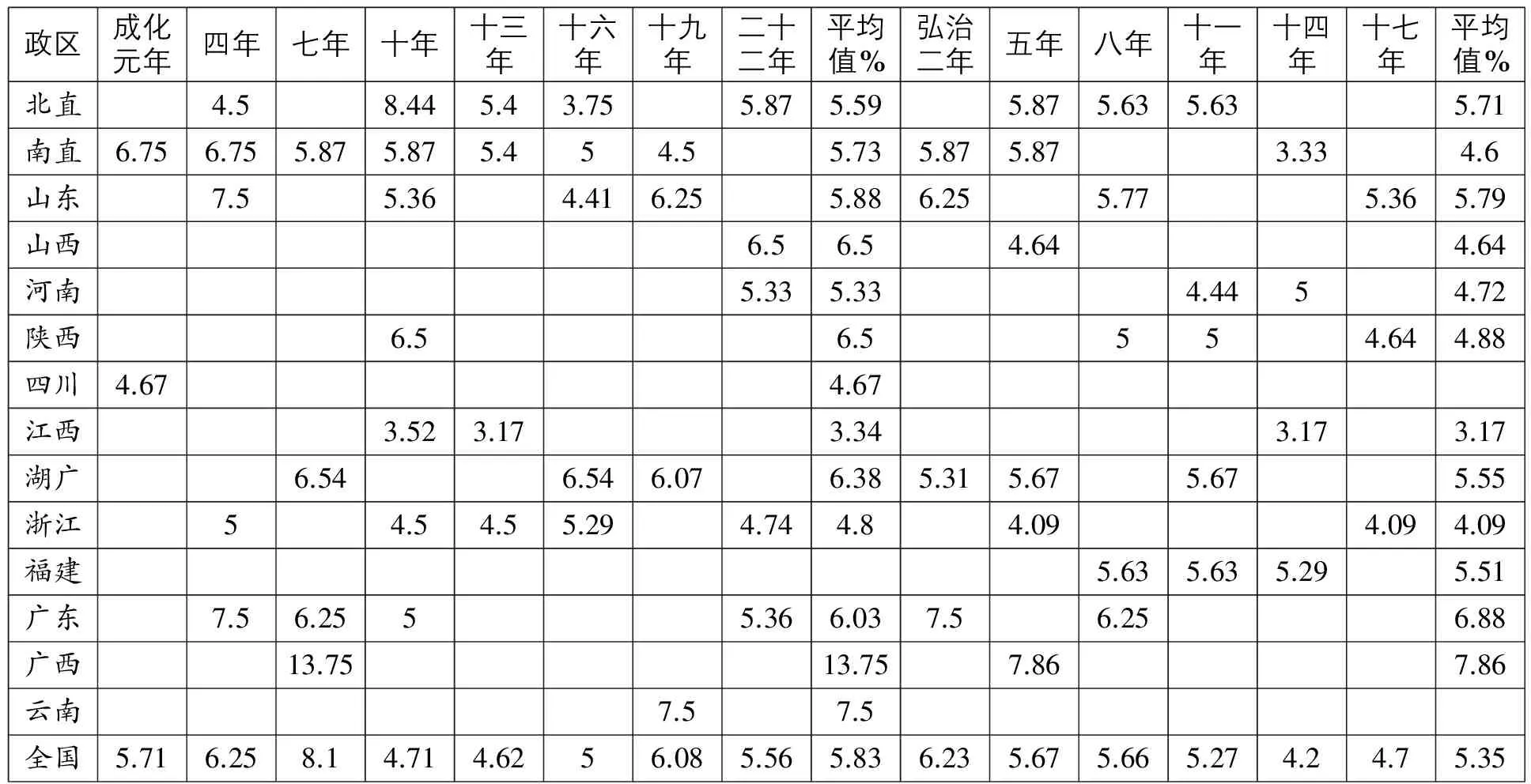

成、弘时期,除云贵地区增加解额外,其它省直均未调整。与此同时,各地文教渐兴,士子日增。总体而言,乡试录取率相比景泰以前仍呈现下降趋势。具体数据可参看表3。

表3 成、弘时期各省直及全国乡试录取率

数据来源:各科《乡试录》(《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》;《明代登科录汇编》,台湾学生书局1969年;《中国科举录汇编》,全国图书馆文献缩微复制中心2010年;《原国立北平图书馆藏甲库善本丛书》,国家图书馆出版社2013年);李东阳:《怀麓堂集》卷二七《顺天府乡试录序》,《文渊阁四库全书》本。

由表3可知,成化朝全国平均录取率为5.83%,弘治朝为5.35%,与天顺朝非常接近。但与宣德至天顺时期相比,是进一步下降了。

值得注意的是,成、弘时期,明廷开始直接控制乡试规模*《明孝宗实录》卷八八,弘治七年五月戊戌,第1626页。,主因是先年入场士子过多导致的供给困难。明初乡试所费皆出自朝廷,支出总数与乡试规模成正比。与此同时,“明初的科举经费以必须和节制为主要目的,并主要以科举考试本身作为开支的主体,其开支亦主要是国家行为”*徐毅:《明末清初的科举消费与科举经费》,载《中国经济史研究》2013年第1期,第55~65页。,故天顺朝以后应试士子日众的压力迫使朝廷限制考试规模,进而影响了乡试录取率。

在解额基本未变、应试规模得以控制之下,录取率通常较为稳固。然据表3来看却并非如此,如南直隶,成化时期规定录取率为6.14%*《明宪宗实录》卷二七三,成化二十一年十二月庚子,第4606页。,但实际录取率却一路下滑,由成化元年的6.75%降至十九年的4.5%。成化二十一年(1485),宪宗重申了南直隶应试名额定例*《明孝宗实录》卷八八,弘治七年五月戊戌,第1624页。,录取率下滑之势得以遏止,并于弘治二年(1489)回升至5.87%,与弘治朝规定录取率一致*《明宪宗实录》卷二七三,成化二十一年十二月庚子,第4606页。。然至弘治后期,地方有司不顾定例,扩大乡试规模,致录取率复低于朝廷规定,这种趋势一直持续至正德初期。

(二) 正德朝

正德初期,各地乡试应试人数视往昔益盛。正德八年(1513),选送乡试生儒首行解额比例制,以解额一人取应试士子二十人,即以5%作为全国统一的乡试录取率*刘瑞:《五清集》卷一五《浙江乡试录序》,《四库未收书辑刊》本。。然仅实行一科而中辍,故鲜少见诸史端,未引起研究者注意。其运行详情及前后录取率变化,可借助表4所列数据窥知一二。

如表4所示,正德八年之前,各地录取率大多低于5%。两直隶之录取率,亦低于朝廷定例。根据正德八年数据可考的北直隶、山西、四川、浙江和广西五个省的数据显示,除广西外,其余四处基本符合新例。如浙江,乡试解额为90人,其时“循近制,限列郡之士一千八百人”*林世明:《正德八年浙江乡试录·后序》,《天一阁藏明代科举录选刊》本。,即以新例5%的比例选拔士子。此次调整较弘治朝两直隶5.87%的录取率有所降低,适度扩大了乡试规模以应对日益增长的士子数量。但与此同时,部分官员依然以节省考试经费为重,甚至请求裁抑应试人数。即汪俊所言:“先是言者请减入场之数以省费,上重之,诏仍旧。”*汪俊:《正德十四年应天府乡试录·序》,《天一阁藏明代科举录选刊》本。如此则恢复为成、弘时期所定录取率。

表4 正德朝各省直及全国乡试录取率

数据来源:各科《乡试录》(《明代登科录汇编》、《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》、《中国科举录汇编》、《原国立北平图书馆藏甲库善本丛书》);张邦奇:《张文定公纡玉楼集》卷一《湖广乡试录序》,《续修四库全书》本。

然而,地方有司奉行不一,“或严取以便简阅,或博收以俟来择,盖皆期于得士以承德意,费非所计也”*汪俊:《正德十四年应天府乡试录·序》,《天一阁藏明代科举录选刊》本。。“严取以便简阅”如浙江,正德十四年应试人数只有1000人,较正德八年额定之1800人减少了800人,选送不可谓不严;“博收以俟来择”如江西,嘉靖四年(1525)应试人数达3000人,远超正德八年额定之1900人。而下文表5中嘉靖初期三科乡试录取率也显示,各处提学官出于求真才、收士心之目的,大多博收士子送赴乡闱,致使多数地区录取率持续下降,嘉靖朝录取率下降趋势依然显著。

三、嘉靖至崇祯朝乡试录取率

(一) 嘉靖朝

嘉靖时期,地方有司完全抛弃旧有定额,在解额基本保持不变的前提下,选送赴试人数与日俱增,乡试录取率随之下降。这种趋势几乎贯穿了整个嘉靖朝。具体可参见表5数据。

数据来源:各科《乡试录》(《明代登科录汇编》、《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》、《中国科举录汇编》、《原国立北平图书馆藏甲库善本丛书》);刘节:《梅国前集》卷一九《广西乡试录序》,《四库全书存目丛书》本。

由表5可知,自嘉靖元年至嘉靖四十年,全国及各省直录取率几乎都出现了不同程度的下降。尤其是嘉靖后期,大部分省直的录取率降至3%以下,乡试竞争激烈程度前此未有。嘉靖朝,全国平均录取率只有3.49%,与之前相比下降趋势依然延续。朝廷虽在正德末年要求恢复成、弘时期的录取率,然实际录取率与朝廷定例的差距渐渐扩大。这种情形直到嘉靖四十三年(1564)才得以改变。

嘉靖四十三年闰二月,礼部再次制定了全国统一的解额比例制:每举人一名,取应举生儒二十五名*《明世宗实录》卷五三一,嘉靖四十三年闰二月丙子,第8648页。。各省直乡试录取率依此定为4%,相较此前各地的实际录取率有所提高。表5数据显示,嘉靖中后期多数地区录取率已明显低于4%,甚至出现了2%(嘉靖十九年云南)、2.02%(嘉靖四十年江西)等极低比例,几乎是五十取一,乡试规模之巨、考试负担之重、士子中举之艰众目具瞻。由此观之,嘉靖四十三年之新例实为限制乡试规模、减轻地方负担的无奈举措*明中期以后,各地科举消费多由民间筹办,且逐渐奢靡化,终成病政蠹民之恶举。参见徐毅:《明末清初的科举消费与科举经费》,载《中国经济史研究》2013年第1期,第55~65页。。新制推行得到了地方有司积极响应。嘉靖四十三年各省直录取率均出现了不同程度的增长,全国平均录取率增至4%,与明廷要求一致。诚如王德音言嘉靖四十三年云南乡试:“与试者一千有奇,视往时汰十之三,遵朝命也。”*王德音:《嘉靖四十三年云南乡试录·序》,《天一阁藏明代科举录选刊》本。同年,四川乡试主考官郑孔道亦云:“遵解额二十五人而取一,视诸科益详加慎。”*郑孔道:《嘉靖四十三年四川乡试录·序》,《原国立北平图书馆藏甲库善本丛书》本。然而新例仅运行一科即遭调整,但并非恢复成、弘旧例,而是更规定了录取率。

(二) 隆庆至崇祯朝

嘉靖四十五年,乡试解额比例被调整为每举人一名,准应试生儒三十名*张朝瑞:《皇明贡举考》卷一《入乡试之人》,《续修四库全书》本。,较四十三年增长了五名,录取率由4%降至3.33%。该制运行始于隆庆改元之首科。万历三年(1575),新颁提学《敕谕》将一比三十之比例再次确认,遂成定制*万历《大明会典》卷七八《儒学·风宪官提督》,《续修四库全书》本。。新制推行伊始,地方有司随即按新例选士,其运行详情可参见表6。

由表6可知,隆庆元年(1567)至万历十九年(1591),各省直的平均录取率都在3%~4%之间;全国为3.29%,与规定的3.33%非常接近。可见,这一时期朝廷控制录取率的政策基本得以落实。受此影响,各省直间的乡试竞争度开始趋于平衡。而在洪武至嘉靖期间,尽管全国各地的乡试时间、考试程序一致,难易程度亦相差不大,但区域间录取率的高低落差、竞争度的强弱不均都较为明显。嘉靖末制定了全国固定统一的录取率后,各省直间的实际差距基本都在1%以内了。如万历四年,两直十一省中,最高的广东(3.75%)与最低的南直隶(3.07%)相差仅0.68%,差距甚微。

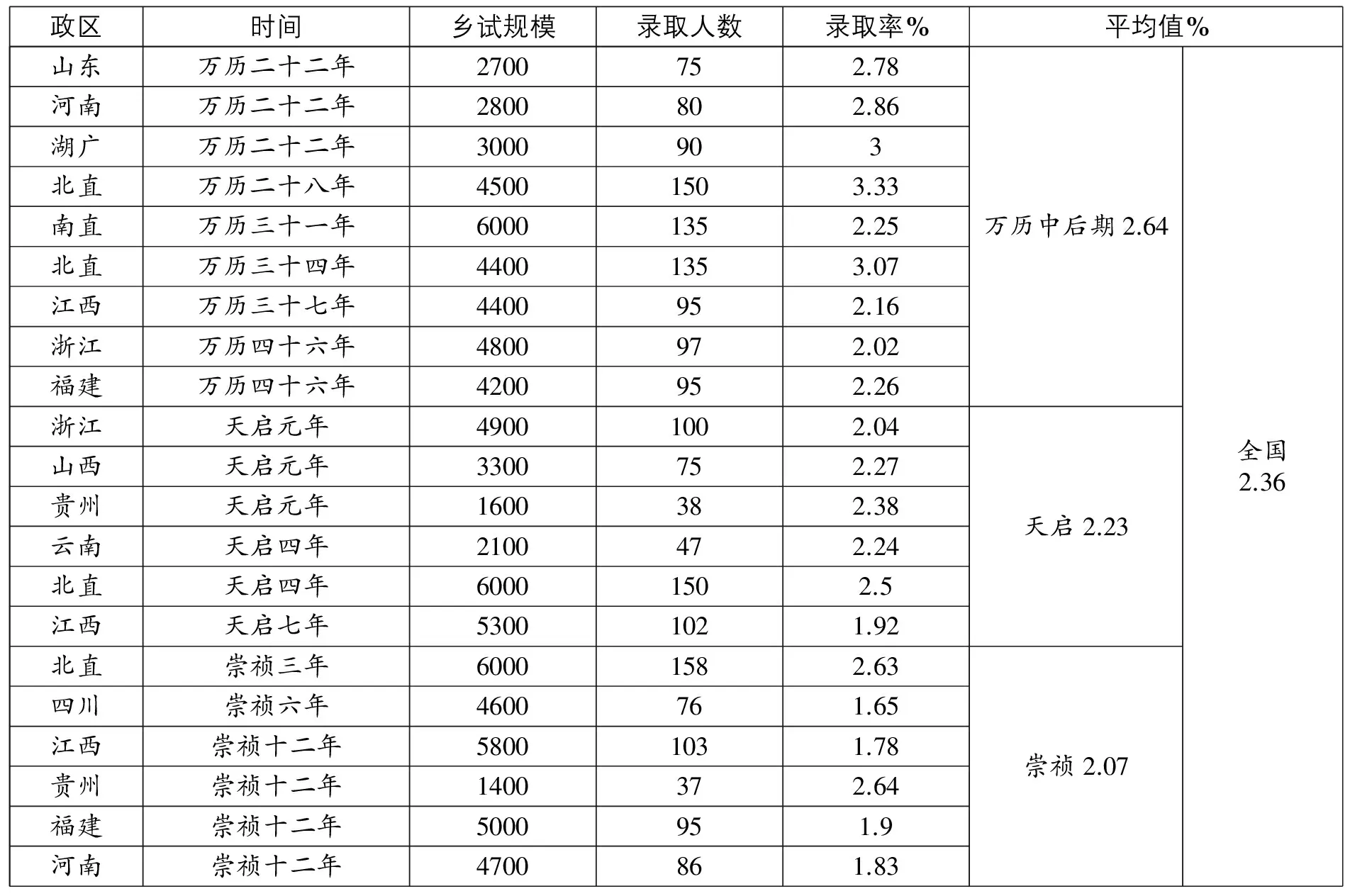

事实上,嘉靖末年的新例将录取率由4%降为3.33%,即在乡试解额相对固定的同时*隆庆四年南、北直隶各临时增额15名,仅一科即罢;万历元年增云南永久解额5名。,允许各地增加一些应试人数。然而,万历中期以后,地方有司无视定例,不断扩大乡试规模,甚至远超朝廷允许的范围,致使各地乡试录取率再现下降之势,这从表7的统计数据中可得知大概。

表6 隆庆元年至万历十九年各省直及全国乡试录取率

数据来源:各科《乡试录》(《明代登科录汇编》、《天一阁藏明代科举录选刊·乡试录》、《中国科举录汇编》、《原国立北平图书馆藏甲库善本丛书》);于慎行:《榖城山馆文集》卷一〇《应天乡试录叙》,《四库全书存目丛书》本。

表7显示,万历中期以后,全国平均录取率只有2.36%,低于朝廷规定的3.33%,除了北直隶一度出现过3.33%(万历二十八年)的规定比例外,其余地区都低于朝廷定例。甚者如崇祯六年之四川,录取率已降至1.65%,不及定例之一半。万历初期对乡试录取率的规定,在中期后已成具文。

不容忽视的是,万历四十三年出现了全国性的解额调整。景泰朝确立的解额体系一直沿用至万历四十二年,仅少数地区获得过加额恩遇。万历四十三年,全国性的解额调整得以实现:江西等八省增加5名*陕西在万历四十年已增加了5名,故此次调整未被纳入。,浙江7名,南直隶13名,北直隶10名;广西3名,云南、贵州2名。此后,直到崇祯十四年,各省直基本沿用了此次调整之额。然无论是万历四十三年全国性解额的增加,抑或临时加额,涨幅都在10%以内,而广西、云南、贵州等地,甚至低于5%。与此同时,各地乡试应试人数却在快速增长。以解额增加量第三的浙江为例,万历七年乡试规模为3000人,解额90人,录取率为3%;万历四十六年,解额增加7人,增幅为7.78%,而应试生儒涨至4800人,增幅为60%,录取率降至2.02%。可见,解额增加的幅度与乡试规模增长的幅度完全无法企及,乡试录取率一再下降也就无法避免了。

表7 万历二十二年至崇祯十二年部分省直及全国乡试录取率

数据来源:各科《乡试录》(《明代登科录汇编》、《中国科举录汇编》);刘文卿:《新刻刘直洲先生文集》卷一《甲午科河南乡试录序》,《四库全书存目丛书》本;陈懿典:《陈学士先生初集》卷三《湖广乡试录序》,《四库禁毁书丛刊》本。

四、余 论

以文中所列330组数据计算,明代全国的乡试平均录取率为4.71%。衡诸各省直在历朝的录取率变动实情,虽经历了明廷数次调整,在短期内得到地方有司遵行,然以长期观之,平均录取率总体呈下降之势:洪武(28.79%)、建文(14.27%)、永乐(21.65%)、宣德(6.48%)、正统(8.33%)、景泰(11.21%)、天顺(5.47%)、成化(5.83%)、弘治(5.35%)、正德(5.24%)、嘉靖(3.49%)、隆庆至万历中期(3.29%)、万历中后期(2.64%)、天启(2.23%)、崇祯(2.07%)。与此同时,明初“三途并用”的选士途径在中后期已完全转为独重科举。这使得士子不断争取入闱博取功名成为社会常态,士子仕进难度逐渐增大、科举上行流动日渐壅滞的趋势长期延续。随着这一趋势的不断增强,明后期,部分士人开始脱离传统以“仕”为核心的“非仕则隐”的经典化生存模式,游离于科举之外,步入世俗化的生存与发展道路,并促动了“儒商”边缘群体与“市民文人”准职业群体的生成*刘晓东:《科举危机与晚明士人社会的分化》,载《山东大学学报(人文社会科学版)》2002年第2期,第103~108页。。

除了前后各时段的变化,地域间的横向比较亦是了解乡试录取率的重要方面。尽管数据缺失较多,但洪武至天顺朝各省直间乡试录取率的差异仍较为显著。成化以后各省直间乡试录取率的差距大为缩小。以成化元年至万历十九年为考察区间*这一时期各地数据相对比较完整,乡试解额亦基本固定。,各地乡试录取率由低至高排序为:1.贵州(2.88%);2.江西(3.12%);3.四川(3.55%);4.福建(3.57%);5.陕西(3.74%);6.浙江(3.78%);7.云南(3.79%);8.山西(4%);9.河南(4.06%)、南直隶(4.06%);11.湖广(4.39%);12.山东(4.48%);13.北直隶(4.67%);14.广东(4.7%);15.广西(5.36%)。可见,这时期各地的平均录取率集中在3%~5%之间,差距尚不足2%。尤其是在嘉靖末年确立了统一的录取率之后,实际录取率差距都不超过1%。以此论之,各地乡试中举难度渐趋平衡,乡试录取在区域公平上取得了长足进步。

事实上,明廷设立固定统一的乡试录取率,与其说是为了限制乡试规模、减轻地方负担,毋宁说是为了更好地维持中试机会的区域均衡,蕴含了科举更深层次的社会意义。明代科举从考试至录取,始终都朝着“公平选士”的目标前行。对于各地入闱考试的士子而言,乡试录取率的统一意味着中试机会的均等,体现了科举区域公平原则,强化了科举“公平选士”的核心理念。科举考试中体现的公平原则,超越了时空限制,影响至今。如广受关注的高考,正是承袭了科举“公平选士”的理念而获得诸多肯定。然而,近年来实行的普通高等学校招生计划跨省调控政策,使得“高考公平”在录取环节饱受质疑。尽管在短期内,全国高等教育资源分布失衡的问题难以解决,“高考公平”及更深层次的“教育公平”均无法一蹴而成,但明代统一各地乡试录取率的做法,或许能为解决高招录取区域失衡问题提供些许启示,最终在更大程度上实现“高考公平”。

●责任编辑:桂莉

A Textual Research on Provincial Examination Enrollment Rate in Ming Dynasty

GuoWen’an(Nanjing University)

The nation-wide average enrollment rate of provincial examination was 4.71% in Ming Dynasty.The average enrollment rate kept falling around and across the country throughout the Ming Dynasty,fully reflects the long-term trend that the difficulty of official promotion increased gradually and the class mobility,realized by the imperial examination,was becoming sluggish.In terms of regional comparison,the enrollment rate was significant difference among each administrative region in early Ming times.After middle Ming Dynasty,court began to formulate a constant and unified enrollment rate,generalized from Zhili to all country,bridging the gap of enrollment rate among each administrative region largely,further maintained the regional fairness of imperial examination.The implementation of this policy,strengthening the core concept “choose fair” of imperial examination,provided revelations to solve the problem of regional imbalance in college enrollment.

provincial examination in Ming Dynasty; imperial examination; enrollment rate; choose fair

10.14086/j.cnki.wujhs.2016.06.014

国家社会科学基金青年项目(13CZS018)

●作者地址:郭文安,南京大学历史学院;江苏 南京 210023。Email:nanjingdaxueguo@163.com。