课程与考试改革情势下的高中地理教学思路

2016-11-12史文印

史文印

摘 要随着课程改革与考试改革的深入开展,高中地理教学必然会改变原有教学生态,建立符合课标要求、体现学科特点、聚焦核心素养的高中地理教学新常态。地理教学应因材施教、突出“文本”与“人本”意识,因势利导、促成“融通”与“变通”习惯,集合多元、强化“据实”与“据理”结合,直击问题、塑造“思域”与“思向”抓手,以取得地理教学的价值追求。

地理教学 学科信息 新理念 新思维

课程与考试改革情势下,高中地理教学要突出本体性知识,追求实用性活动,必须对地理学科内容和地理教学对象进行再认与重识,在“课改”与“考改”共进的情况下,宏观创新与微观创意就显得尤为重要,它将深刻地影响地理教学的目标、方法、过程与结果,进而成为高中地理教学的“新常态”。

一、因材施教,突出“文本”与“人本”意识

地理是一门综合性很强的学科,拥有自然环境、人文活动和区域发展三大知识板块;地理也是一门基础性深厚的学科,具有必修和选修两种学习要求。因此,高中地理教学要依据课标要求,尊重课程特点,设计具有不同知识属性、不同结构特征和不同学习要求的教学内容,使地理教学既可以体现学科的整体特点,又能够反映知识的个性特征。如果地理教学是一盘棋,便是教师精心设计、师生精彩对弈和学生精细咀嚼的完整过程。

1.建立时空概念,用“模式”统领学习过程

区域地理教学是学生认知地理世界的起点与终点,具有一定的空间感和时间性。首先,要选择学习视角,探究知识本源。视角是开启区域地理之门的钥匙,也是认识区域环境状态和发展变化的基础。因为眼中无物,心中无数,学习会是“雾里看花”;物无归属,心有旁骛,学习则是“水中望月”。其次,要确定结构方式,建立逻辑关系。“建模”是一个从理论到实际、从局部到整体、从具体到抽象的学习活动,应该找到立足点,延展思维线。最后,要确定研究方法,形成认识规律。模式要有方向感,为学生认知、理解、掌握和运用知识提供服务;模式也要有综合性,为学生观察、提出、分析和解决问题打好基础。高中地理教学要着力培养学生的结构(由繁到简)和解构(由简到繁)意识,并在学习实践中形成习惯。(见图1)

2.彰显要素特质,用案例破解学习难题

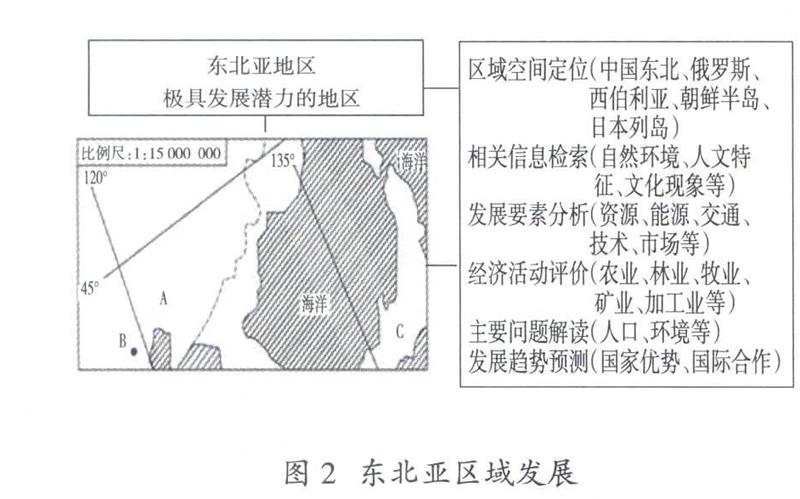

系统地理教学是认识地理规律的节点和关键,具有一定的方法论和逻辑性。教学过程中要确定学习主题,选择相关案例,进行多角度分析,如时间与空间、事物与现象、原理与规律、因素与要素等,诸如此类,以理论证实,用案例说理,会达到举一反三之功效。如研究一个区域的开发利用,须结合该区域的自然与人文优势、经济与社会差异、现实与发展潜力等加以分析论证,并在此过程中明确案例的建制方式和解析思路。(见图2)

3.和谐人地关系,用问题激发学习情趣

专题地理教学是通达地理思想、掌握地理方法和规范地理行为的依据与参照,具有一定的综合性和反思性。此类内容在基本知识的教学中均有所涉及,但都是以单一的现象、要素、问题呈现的,而专题性地理为学生提供了整体思维的范本。学习过程中要明确课题涵盖的问题,知道学什么;准确理解课标内容的含义,知道怎么学;引入与之相关的新信息,知道如何联系实际。要清楚宏观结构,理顺知识线索,明确人地关系,瞄准核心问题,更好地开发学生的学习潜能。同时,把“思想”和“行动”也纳入教学内容,成为地理教学的有机组成部分,“三观”建设才能到更好的体现。

二、因势利导,促成“融通”与“变通”习惯

高考地理试题是评测学生能力的价值指标,也是撬动地理教学的有效杠杆。试题的基础性、综合性、灵活性与前瞻性对地理教学提出了更高的要求,新材料、新问题、新视角和新形式也为地理教学提供了有益的启示,需要师生更新思想,转变思维,调整思路,以期更加有效地促进教学(见图3)。

资料:《三国志·诸葛亮传》“荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国…… ”

探讨:①古荆州地区的交通区位; ②荆州地区的农业发展条件。

1.占领高地,拓展视野

教材提供知识的原点,试题考查知识的外延,因此,吃透课本与关注课外同等重要。譬如现行地理教材中关于“水系特点与水文现象”的内容很少,但高考试题与其相关联的知识却很多。诸如位置与环流的关系、地形与降水的关系、降水与径流的关系、径流与农业生产的关系等,这些因果关系和逻辑层次,教材中并未有系统的表述,需要学生自我建构。由此可知,教材的文本知识是高考命题的重要基础,但一般不会是试题的常用素材和答案的直接来源,题目的大部分信息(包括答案),都在其他多种媒介(如专业书籍、网络信息等)之中。所以,教学中既要进行课本知识的整合,又要关注课外信息的摄入。

2.攻其一点,“乐得”其余

区域环境看整体,区际联系讲差异。受试题难度和长度的限制,高考地理试题所示信息是有限的,从图文资料和问题设置来看,一般具有两个明确的观察点,即内部环境与外部联系。根据区域地理事象的分布,可以分析区域环境要素和发展状况的优劣及其相互关系;根据区域空间结构特点,可以说明区际差异和地缘环境的重要性。扩大视域,拓宽思域,延展求知域,是地理有效教学的关键所在。

3.立足课本,通透已知

素材接近课本,答案就在其中。近年来,特别是新课标高考试题给地理教学很多有益的启示,教材中的“阅读”部分,是重要的知识载体和试题背景,教学中要给予足够的重视。其中有概念性阅读,注重理解性知识;有引导性阅读,梳理思维路径;有事实性阅读,强化理论与实际相结合。如果说正文是地理教材的“心脏”,那么,阅读和活动就是地理教材的“翅膀”,没有前者,文本就没有思想,缺乏后者,学习就难以飞翔。

4.巧妙联系,通古鉴今

历史是一种文化载体,历史也是一面科学明镜,让历史照进现实是高考地理试题选材和置疑的重要方式,当然也是丰富地理教学内容、增强地理文化韵味、反思人地关系的重要手段。如古代的“农耕文化”就具有明显的地理教育价值,神农氏“制作耒耜,教民耕种;织麻为布,制作衣裳;作陶为器,冶制斤斧;台榭而居,安居乐业”便是人类社会文明发展的标志。今天的“中部崛起”也隐含着丰富的地理教育意义,中部地区曾经是重要的“文化高地”,却形成了现实的“经济洼地”,从中学生可以深刻地认识区域文化和区域环境对区域发展的重要影响。两则资料告诉我们,地理教学既要关注重要的历史和文化信息,也要关注现实的环境与发展状态。

三、集合多元,强化“据实”与“据理”结合

教学元素是创新地理教学过程的基础,也是构建地理教学生态的基石。集合多个教学元素,主要是为了协调三重关系,树立课程理念,优化教学过程。

1.从设计角度确立课标、考纲与教材之间的关系

课标是“底线”,是对教学的基本要求,是在学生平均水平的基础上设置的,它是地理教学的“起点”;考纲是“高端”,是对教学的较高要求,是为选拔人才而制定的,某种意义上讲它是地理教学的重点。教材是“基本盘”,没有教材,教学就是无源之水,无本之木。因此,教师要重视对范本的研究。教学可以超标(因为课程标准是有弹性的),但不可以超纲(因为考试大纲是有信度的),教材给予师生的是工具性知识,必须有适度的延伸和拓展。总之,教学设计越柔软,教学过程的可塑性就越大。

表2 备课遵循的三大素材(以特定区域的自然环境、

人文发展为例)

2.从功能角度协调内容、形式与结构之间的关系

就高中文科学生而言,一般要经历三个学段,即高一年级的学科启蒙期、高二年级的知识积累期和高三年级的能力升华期。由于不同学段内容设置不同,知识的呈现形式与结构方式也各不相同。进行教学设计时,一是要圈定学科内容,区域、必修、选修内容独立呈现,但要注意知识的相互交叉;二是要呈现表达形式,有核心知识描述、优化材料阅读、因地制宜分析等;三是要有独立的认知结构,任一教学内容即使非成“体系”,但也可以作“案例”。此外,教材各部分都是重要的教学素材,当基本知识、有效信息与开放性问题有机结合的时候,新的知识体系便已生成。

3.从环境角度强化方法、过程与效果之间的关系

这里涉及到教学评价的问题,包括教师的自我感觉、学生的反馈信息和考试的量化标准,其中学生的反馈信息更为重要。因为,教师的自我欣赏,可以把自己的优势充分展示在教学之中,但不一定适合学生的接受心理和发展要求。考试评价看似可以量化,但也存在某种偶然性,或具有功利色彩。所以,要根据学生特点和教学内容,选择恰当的方法实施教学,让学生体会完整的教学过程,感受不同环节给予的温馨启示,享受参与活动的快乐,收获自我发展与良性互动的成果。

图5 教学评价的三种方式

四、直击问题,塑造“思域”与“思向”抓手

受学科特点的限制和原有基础的影响,地理教学存在诸多问题。这些问题不是学科教学自带的,而是由于师生认知局限、理念误读、实践偏差导致的。但是,纠结问题没有出路,破解问题才是道之所在。因此,在教学中要认真体察,用心思考,正视趋势,透析问题,指出措施,形成地理学习新思维。

1.“事实”与“事理”链接

地理学科就像一个生命体,有皮有骨、有血有肉。区域地理主要是解决“皮毛”问题,即地理事象的空间分布和时间变化。系统地理主要是解决“骨血”问题,即地理原理的科学推理和实际应用,因为无骨不立,无血难续。事实与事理的有机结合,成就了地理学科的魅力,让学生尽情享受。此举对高三地理教学显得尤为突出。

2.“立题”与“立意”结合

教学过程要求基础与能力兼顾。立题需要基础,源于细微,成于博大,是记忆力和意志力的综合;立意彰显能力,起于思考,终于创新,是判断力和执行力的综合。教师和学生都必须清楚,外化的知识只是表面的形体,内化的知识才是真正的生产力。

3.“方式”与“方法”贯通

正确认识品读与研习的关系,根据教学内容寻求最佳途径。品读是学生的生命之源,日常得以进步;研习是学生的希望之本,阶段得以升华。二者有机结合,才是完整的学习体验。品读很重要,它是地理知识摄入的第一个窗口,但极易被学生所忽视。品读过程中,要找准视点,熟悉全貌,活络文脉,欣赏图像,会得到一个有机的知识整体,渐次深入,有利于知识的累积与融通。研习是知识升华的重要方式,却常常被无序的乱象所迷惑。如果以作业论,就是要解决“量”与“质”的问题。面对时下的教育形势,“量”的取舍依然决定着所谓的教学成败。我们经常用热情关照学生,却少了些许良心的体恤,形成了教师盲目要求、学生无心眷顾的恶性循环。

4.“主导”与“主体”协调

教师与学生的互动,一是要有互动的基础,二是要有互动的动力。教师是知识的传授者,也是学习的促进者;学生是学习的主体,更是学习的主人。师生互动的形式是多样的,教师可以提问,学生可以质疑,教师可以表达自己的观点,学生也可以提出自己的歧见,师生思想碰撞出的火花,更具教学的实质意义。地理教学要力求形成这种互惠互利的合作情势。

综上所述,意在说明一个问题,所谓本体意识与实用教学、有效创新与高效学习,其实就是教学调控问题,即教学活动中教师怎样布局和立意、学生如何到位与思考。因此,教师要开放教学思想,把握课标方向,学生要增强学习意识,树立阶段理想。师生相向,教学相商,教学过程会精彩纷呈,学习生活也会快乐无疆。

【责任编辑 王 颖】