纹章瓷中有“文章”

——从《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》说起

2016-11-03赵雅杰

文/赵雅杰

纹章瓷中有“文章”

——从《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》说起

文/赵雅杰

图1 荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子 釉上彩绘描金约1800年 篮高11.3cm 大盘宽26.5cm 小盘宽23.5cm英国维多利亚阿伯特博物馆藏

纹章瓷是用王徽、族徽、国徽、省徽、城徽,军团、公司、团体等特殊标志装饰的瓷器。纹章就如同一个人的名片,会简洁明了地告诉我们有关器物的一些讯息。像《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》这种中欧风格混搭的设计,在外销瓷中司空见惯,它代表清代中西文化交流诸多面中的其中一面。

美术史写作中,常常有一些“经典之作”屡屡出现,譬如论及中国古代画像石时,几乎都会说到山东嘉祥县出土的武氏石祠;言说西方“后印象派”之际,很难绕开凡・高名作《星空》不谈;讨论外销瓷,尤其是外销瓷中“纹章瓷”的著作中,英国维多利亚・阿伯特博物馆收藏的《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》(图1)时常高频率出现。那么,这套瓷器的“经典之处”体现在哪?纹章瓷又与其他一般的外销瓷有何不同呢?

《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》是一大套餐具中的其中三件,果篮的形状是欧式的,可能仿自18世纪中叶以来德国迈森或柏林制造的用于盛放甜点的瓷篮。果篮手柄呈羽毛状,其末端为葡萄叶形,使人想起东方和南美的古代王子的头饰,这种头饰在17世纪通过时装和游记插图介绍而广为流行。这类篮子一般都配有一个托盘,用于装草莓等水果,它们是餐后甜点餐具的主要组成部分;到了18世纪,随着吃奶油和水果饮食时尚的流行,篮子与托盘的设计也愈加精巧。瓷篮和瓷碟边缘上的镂空纹样交错重叠,这是由中国人创造的一种装饰样式,被称为“玲珑”,是用一种形状特殊的锐利刀具手工雕刻而成,1780—1825年间这种特殊的装饰被广泛用于外销瓷,如上海博物馆所藏《景德镇窑青花镂空山水楼阁图盘》(图2)盘沿四周就有与《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》近似的镂空设计。

图2 景德镇窑青花镂空山水楼阁图盘 清嘉庆—道光上海博物馆藏

图5 景德镇窑青花徽章纹盘 清嘉庆—道光 上海博物馆藏胡惠春、王华云夫妇捐赠

图6 景德镇窑广彩姓名缩写盘 清乾隆 故宫博物院藏沃尔沃中国公司捐赠

除了果篮的形状及其与盘子周围“玲珑”的设计外,这套瓷器吸引人之处还在于其内的图案,这种图案又叫“纹章”或“徽章”。欧洲纹章起源的时间尚有争议,罗马和庞贝的古建筑物刻有石匠的徽章——新月车轮、葡萄叶等。古罗马虽用徽章表示家族或阶层,但不能传承;1010—1150年,德国、英国出现世袭的徽章;12世纪中期普遍使用,战场和晒场上的骑士,为了让人们辨认被盔甲包裹的自己,就在盾牌或盔甲描绘特定的图案,形成图案规范、色彩鲜明的纹章,逐渐发展到铠甲、衣服、军旗,尤其十字军东征大量使用,以威吓敌人、鼓舞士气、祈求保护。色彩、盾形、附属装饰构成纹章的三要素。1200年,各国为避免徽章雷同,实行登记制度,发行出版徽章印鉴。政府设置官员,专门管理登记、保存、监视徽章。英格兰设有徽章院,苏格兰设有徽章办事处。13世纪中期,纹章融入非骑士、非贵族阶层。14世纪,纹章深入各行各业,教会建筑成为纹章的博物馆,地面、墙面、玻璃、天花板、祭祀物品,甚至主教服装到处可见,纹章占有重要的地位。1

纹章瓷,顾名思义,是用王徽、族徽、国徽、省徽、城徽,军团、公司、团体等特殊标志装饰的瓷器。早在明代,欧洲商人就开始在景德镇订制纹章瓷。清代,由景德镇转至广州,但瓷胎由景德镇生产,在广州彩绘,二次烧成。清代寂园叟在《陶雅》一书中提到一种清康熙青花大盘时说:“盘中画皇冕徽章,旁有两翼之狮狗,分攀于其上。载有拉丁古文,阳历年月。”从文字中,我们可知寂园叟描绘的正是纹章瓷。

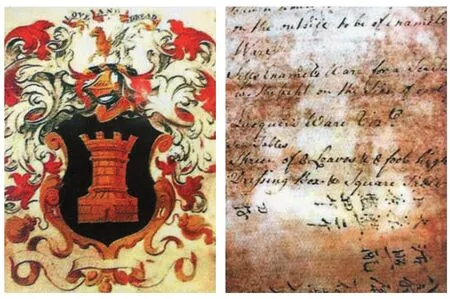

纹章就如同一个人的名片,会简洁明了地告诉我们有关器物的一些讯息。每个家族纹章各异,因此对于纹章瓷的所属较易判断,归属断定出来之后再按图索骥,根据其家族文献的记载,就能对此纹章瓷的年代、用途等进行厘清,这是其他类型的外销瓷所不具备的对后世学者研究的便捷之处。《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》器皿中心处皆饰有三只狮子组成的纹章。那么这套瓷器盘心所饰纹章所属何人或团体、家族呢?大英图书馆印度政府图书档案馆藏有一件东印度公司的盾形纹章(图3),本来悬挂在伦敦利德贺街东印度公司大楼董事法庭主席位置的上方,上有拉丁铭文“Auspicio Regis et Senatus Angliae(以英国国王和参议院的名义)”。我们将其与《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》中的纹章进行比照,会发现二者完全一致。也就是说,这套纹章果篮及瓷盘应与英国东印度公司有联系。

图3 东印度公司盾形纹章

图4 1698年10月13日东印度公司被批准的纹章 大英图书馆印度政府图书档案馆藏

图7 广州广发号中国瓷器店 水彩画 画师不详 约1840年美国麻省萨勒姆皮伯第伊赛克斯博物馆藏

第一家英国东印度公司成立于1600年,被称为“总督和伦敦商人对东印度进行贸易之公司”。1708年,该公司扩展,与另一个于1698年成立的英国东印度公司合并,改名为“荣誉东印度公司”(Honourable East India Company,HEIC),进而成为当时在亚洲地区最有势力的欧洲贸易机构之一。1709年后,荣誉东印度公司采用了1698年授予新东印度公司的纹章(图4),并于1711年在广州建立了贸易商行。大约在18世纪末至19世纪初,英国东印度公司开始订烧带有公司纹章的瓷器,以供驻印度孟买和马德拉斯等地的公司高层使用。此后,时有烧造。1817年在马六甲海峡沉没的戴安娜号是一艘往返于广东和印度之间的港脚船,沉船上就发现了一批饰有英国东印度公司纹章的瓷器。上海博物馆亦藏有一件与此纹章相同的瓷盘——《景德镇窑青花徽章纹盘》(图5)。由此我们可知,《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》这套餐具可能是受荣誉东印度公司官员的委托而烧制,用于庆祝该公司成立一百周年。英国的订单一般都通过位于印度马德拉斯的东印度公司总部运送,官员们从这里向中国订购瓷器。2大型餐具原来都是提供给公司在印度的高级官员使用的,许多东印度公司的官员们在他们印度任期结束时,将部分餐具带了回来。由此也解释了为什么这些水果篮和托盘会在1898年时进入了博物馆。

当时英国、荷兰、瑞典等国家或家族、团体均在中国订制纹章瓷,不过英国是纹章瓷的主要销售地。由于纹章瓷一般为家族、社团所为,数量和规模相对比较小,加之有的形状特殊,个性化装饰的要求又比较复杂,东印度公司一般都不愿意接手这样的“瓷器活”。以英国为例,17世纪末至18世纪初,除了王室显贵只有与英国东印度公司攀得上关系的人才能做成交易,他们或是东印度公司的员工,或是与东印度公司有商务关系和人际关系的人。最早为英国市场订制的中国纹章瓷大致是在1695年,亨利・约翰逊爵士和其妻马莎・洛芙莱施订制了一组用纹章瓷装饰的花盆,约翰逊是为英国东印度公司制造船舶的负责人,无疑他利用这一关系获得了纹章瓷。其中最早的一套餐具大约制作于1705年,那是英国东印度公司驻印度马德拉斯圣乔治要塞的司令官托马斯・皮特订做的。自那以后,英国人开始关注纹章瓷的制作,诚如D.S.霍华德所言:“纹章瓷在英国得到宠爱大约从1705年起。”

图8-1 造花瓶

图8-2 釉下青花

纹章瓷的订制和贩运虽然量小而零碎,却因订制价格的保障,风险相对较小,使得18世纪中期以后每年有大量订购的纹章瓷通过东印度公司从中国运回不列颠本土。3在18世纪40—50年代时,一些并不拥有纹章的家庭也希望订制这类带有个人独特印记的器皿,他们遂以姓名缩写代替家族徽章,订制中国瓷器。姓名缩写瓷器的出现与流行,从侧面也反映出当时西方订制瓷器的风潮已经逐渐从上层社会普及至中产富裕阶层。由于缺乏纹章比对,仅有少数姓名缩写瓷器能够根据收藏或档案记录加以辨识。如《景德镇窑广彩姓名缩写盘》(图6)书有“AEP”和“JVU”的瓷盘,是瑞典安娜・伊丽莎白・皮克和雅克布・冯厄特夫尔夫妇姓名的缩写。雅克布・冯厄特夫尔(1715—1791)曾在1736—1745年间四次远航广州,其中两次担任船长,瓷盘可能就是他在广州逗留期间订制的。

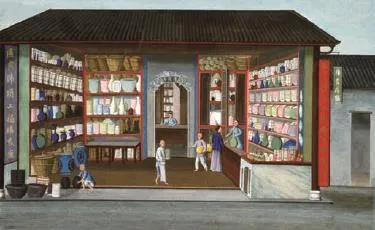

图8-3 釉上五彩

图8-4 水路运输

图8-5 广州瓷器店

据记载,整个18世纪,中国销往欧洲市场的纹章瓷约60万件,约300个欧洲家族到中国订制过纹章瓷,大都是由高级官员、银行家或参与高利润亚洲贸易的商人订制。其实,在清代,外销瓷的订购几乎全部由东印度公司垄断,一类是直接生产的瓷器,外国商行的大班直接向十三行区附近的瓷器店购买,这种瓷器一般从器形到纹饰都较为普通,档次较低,如外销画《广州“广发号”中国瓷器店》(图7)所示,这些瓷器通常在景德镇被生产制作,经过制胎、上彩、入窑烧制等工艺后(图8),被装上运往广州的船只,运往广州的货仓或进入像“广发号”这样的瓷器店铺进行售卖。被东印度公司运至欧洲后的瓷器一般通过拍卖的形式被销售一空,图9反映的即是19世纪初外销瓷的一次被拍卖场景。另一类就是像《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》这样根据欧洲的纹饰、图案彩绘而成的订制瓷器。一般而言,西方顾客会提供版画等画稿、设计图样作为蓝本,希冀中国陶瓷匠将其复制到瓷器上,有时外国主顾还会对瓷器的器形也有特殊要求,会一并附上器形的设计图案甚至亲自制作木制模型供中国陶瓷工参考(图10),由于订制瓷要求琐碎且工人对新型花纹、器形不甚熟悉,需要付出更多的劳动时间,因此价格要明显高于非订制的外销瓷。

像纹章瓷这样的私人贸易从订购到运输都是私人之间的约定。客户将订购需求与东印度公司的船长及其代理进行商谈,这种委托纯属私人行为,有的可能会支付委托费。大多委托人会提供贸易清单、家族纹章样式和设计图纸以及器形的木制样式等,由东印度公司的船长、船员们带到中国广州,交给中方的买办,再由买办送到景德镇订制,一来一往大概需要两三年时间。现存的许多英国私人订单,非常清楚地反映出整个订制的过程。譬如,图11展示的是英国贵族托维尔家族(Tower)订制纹章瓷的订单。订单一面写着这份纹章瓷订制的要求,包括6件外饰的彩色纹章饮料碗和一张木质茶桌配置的两套彩色器皿,背面绘着订制瓷的纹章图案。这份订单由托维尔家族托付给商船船长和货物管理员,他们将订单带到广州,交给负责外销瓷的订货商,叫“刀仔”的人把订单译成中文并嘱咐“活照配”,“刀仔”可能是熟谙西文同时在瓷器方面又有专门研究的商人。接下来就是按照订单要求进行生产制作,制作完成后由“刀仔”交给商船船长,暂存放于商行仓储,待所载货物齐备之后,装船返回英国,由船长将订制瓷交给托维尔家族验收,整个过程大约需要两年时间。4英国人需要等近两年的时间才能获得一件新的中国瓷器,这促使了他们向英国陶工寻求替代品,刺激并催生着欧洲本地制瓷业的兴起,如1759年创立的英国韦奇伍德Wedgwood陶瓷工厂,是欧洲最负盛名的陶瓷品牌,并被赐名“皇后御用”的称号。

像《荣誉东印度公司纹章果篮及两只盘子》这种中欧风格混搭的设计,在外销瓷中司空见惯,它代表清代中西文化交流诸多面中的其中一面。文化的交流永远都不是单向进行的,产生的影响也是难以估算的。来自欧洲的船长、大班们带来欧洲人对中国外销瓷的订单,及提供参考的瓷器器形、纹章的设计稿,这些视觉图像丰富了中国艺术家的艺术创作。同时,被销售至欧洲各国的外销瓷,一方面它们发挥着盛放食物的实用功能,另一方面,它们装点着欧洲人生活的各个角落,同时,外销瓷刺激并催生着欧洲本地制瓷业的兴起。商业贸易带来的文化交融在清代中晚期广州地区体现得淋漓尽致。

注释:

1詹嘉《徽章与纹章瓷探讨》,罗宏杰、郑欣淼主编《古陶瓷科学技术国际讨论会论文集7》,713页,上海科学技术文献出版社,2009年。

2〔英〕柯玫瑰、孟露夏著,张淳淳译《中国外销瓷》,2页,上海书画出版社,2014年。

3孙锦泉《清代欧人对中国瓷器的订购和销售》,198页,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2012年12期。

4转引自孙锦泉《清代欧人对中国瓷器的订购和销售》,196页,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》,2012年12期。D.Howard, Chinese Armorial Procelain, Volume Ⅱ【M】. Wiltshire,Heirloom and Howard, Ltd. ,2003.

图9 东印度公司大楼的一次拍卖场景版画 R.埃克曼R.Ackeman 出版 1808年 大英图书馆

图10 1758年从荷兰送往广州的两个牛奶杯和两款巧克力杯的铅笔素描稿

图11 左为清乾隆英国贵族托维尔家族(Tower)纹章右为托维尔家族(Tower)粉彩纹章瓷订单

(本文作者为北京大学硕士研究生)

责编/王可苡