广播先生黄炳琦

2016-10-20李宏

李宏

编者按:惊悉黄炳琦先生因病于2016年6月17日在北京去世,我们难以置信,因为3月我们还就翻译问题请教他,《中国广播》杂志在第一期还刊登了他的译作《音响漫画<解放了的卡夫卡>》。“倾听世界”专栏自2013年在《中国广播》杂志推出,刊登的获得各项国际大奖的广播节目受到广大读者的喜爱。黄炳琦老师作为特约翻译,以他准确和优美的汉语文字解读佳作,使我们在充满诗意的声音王国阅读、欣赏。

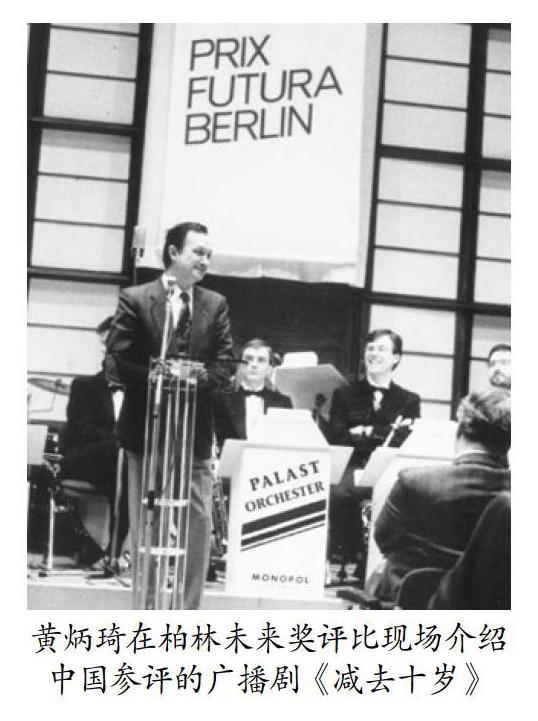

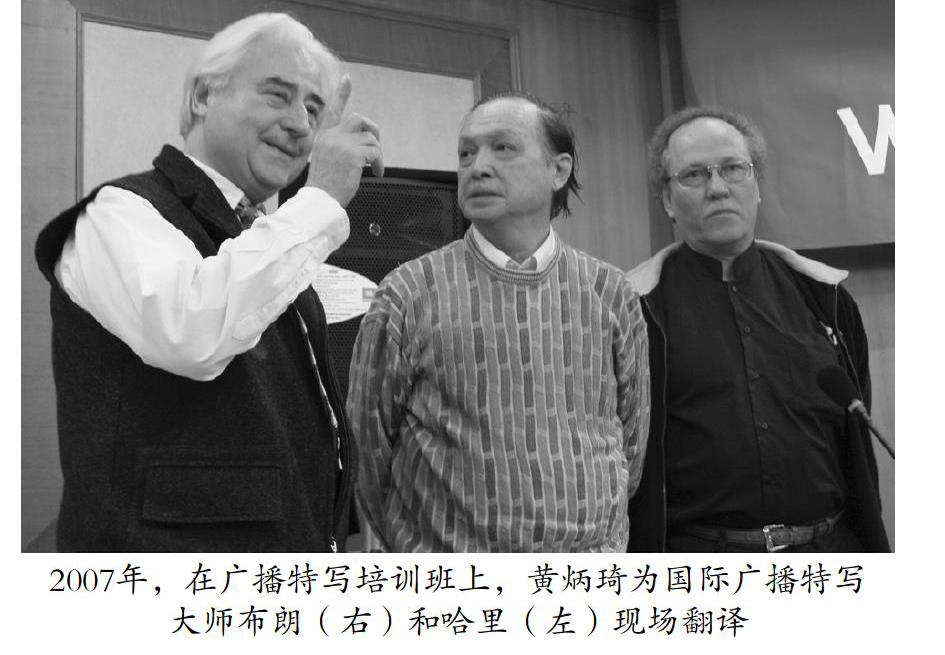

黄炳琦先生1933年9月13日出生,上海人,毕业于复旦大学新闻系。1956年分配至中央人民广播电台,主要担任文艺编辑(戏曲、外国音乐),后担任中央电台外事处处长。他曾十多次代表中央人民广播电台参加国际广播特写大会、“柏林未来奖”广播节目评比等活动,担任多项国际广播奖的评委,其中两次担任亚广联广播节目奖评委会主席,展示了中国广播人的风采。他最早而且多次邀请国外广播界知名专家来华交流讲学,如“国际广播特写研讨班”“广播剧讲习班”“广播录音技术讲习班”等,传播了广播新观念和新技巧,他撰写了许多文章介绍国外的广播发展状况,翻译了大量优秀国外广播作品,培养了一批新人,有力地推动了中国广播的发展。黄炳琦不仅是一位出色的翻译,更是一位资深的专家,他用专业的知识、敬业的精神和对中央电台、对广播事业的热爱,在中国和国际广播界之间架起了沟通的桥梁。本期选登国际广播特写大师布朗先生和黄炳琦老师在2007年国际广播特写研讨班上针对学员提出的“什么是广播特写”的回答,以及黄老师翻译的2015年国际广播特写新人奖,即奥克·布洛姆斯特伦纪念奖(Ake Blomstr?m Memorial Award)获奖作品,以此表达我们的敬意和深深的怀念之情。

“开拓创新打开中国广播通往世界窗口,呕心沥血培养国家电台广播专业人才!”这是我对黄炳琦老师的印象,也是我送他老人家的挽联。

开拓创新打开中国广播通往世界窗口

我是通过声音记忆的。想起黄老师,最深刻的记忆就是他带给我的声音震撼。1985年,参加黄老师举办的广播特写培训班,那是我第一次被声音震撼:原来广播节目是这样做的!声音是可以创造画面的,是可以自己讲故事的。声音创造的画面比具象的画面还要鲜活,声音是如此深入地走入人的心灵……我一下子顿悟!入台两年,我所学到的工作方式是先写稿然后请播音员录音,再请录音师配音乐配音响。“广播特写培训班”让我知道,广播节目是先有声音然后才有文字稿,写稿也是写录下的声音,写新闻事件、新闻人物(外部世界)内心折射出来的声音……很快,我用这种方式采访、写稿、做节目,我的节目被听众录下来反复听,被送去评奖,获得了中国新闻奖、中国广播奖,收入到新闻专业教材。

我的老师是黄炳琦,尽管当时他一句话也没和我说。我的老师是布朗(Brown),是黄老师把这位国际广播界大家领入中国,让我们上世纪80年代的广播人第一次知道国际广播同行是如何做广播的,那次课影响了我一生。黄老师把国际广播大师请到中国来,在中央电台和地方电台举办了多个广播特写、广播剧、广播录制技术培训班等,这些讲座影响了许多广播人,拓展了中国广播事业,也为中国广播打开了一扇通往世界的窗口。黄老师翻译了大量国外的广播作品,至今我还保留着1985年他翻译的国外广播特写作品集。

10年后,我的工作岗位从广播一线转到研究室(广播学会),很自然想到黄老师对我的影响,因此想把广播培训继承下来,使更多的年轻广播人了解声音的真谛、广播的本质。于是,我们设立了“倾听中国”“倾听世界”赏听会,赏析获得国内外广播大奖的作品。2005年,我有机会参加国际广播特写会议,在节目讨论环节听到了一个熟悉的声音,难道他是20年前在“广播特写培训班”上的讲课老师?“您是布朗先生吗? 1985年是不是到过中国讲学?”他说:“是啊,炳琦请我去的。炳琦怎样啊?”那时黄老师已退休多年。后来我对当时的外事处处长提议:请布朗再到中国讲学,还请黄老师再当翻译,让年轻广播人知道国际广播界的最新发展动态。

事情真的成啦。2007年1月,又一期“国际广播特写培训班”在中国举行。布朗知道我当时在《中国广播报》上开设“倾听中国”专栏,问我为什么不把“倾听世界”赏听会的内容也搬到报纸上。我说我英语不好,他说有炳琦啊……于是,从那以后,每次欧洲奖(Prix Europa)一评完,我就会告诉布朗我想要哪些节目,他寄给我;黄老师翻译,我写评析文章,或请作者写创作谈。我有时自己翻译再请黄老师指导。因为白天班上的事多,这些工作我都是晚上或周末做,打扰到黄老师休息,可黄老师从不在意:“你可以在任何时候找我,除了周六(女儿带孩子回家来看他)。”

呕心沥血培养国家电台广播专业人才

中央人民广播电台参与国际广播组织的各项活动始于黄老师担任外事处处长。1983年我入台时黄老师已在外事处,他是以一位翻译、广播特写专家的身份进入我的视野的,所以我根本不知道他大学的专业是新闻,他曾经做了差不多30年的戏曲编辑,做了20多年的春节戏曲晚会,他可以一听声音就知道是哪位演员在唱、唱的是哪出戏。我只知道他的英语非常出色,出色到什么程度?外文局的资深专家不放心他给我找来的国际获奖作品译成中文的效果,自己又没有时间帮我译,所以特意叮嘱我要把译稿给他看。当他看了黄老师译的文本后,认真地给我打电话:“你要好好待他!黄炳琦,国宝啊!真没想到你们中央电台还有这样国宝级的大家!”

翻译广播特写作品不仅需要出色的英文,更需要出色的中文,还需要广播行业专业知识和实践经验的积累。我从事报送国际奖作品这一工作有12年,黄老师几乎替我审译了所有外送节目的英文稿以及翻译了“倾听世界”专栏的大量译作。他总提醒我要发现、培养年轻人。我遇到好苗子就推荐给他,或找黄老师给被选送为参评国际大奖作品的作者上课。他仔细地看年轻人的译稿,听他们的节目,给他们提意见和建议,帮助他们尽快成长。黄老师还整理出相關的专业词汇和句子,国际广播专业会议召开的规律和流程等,传授自己的经验,鼓励参加国际广播专业会议的年轻人大胆发言,展示中国广播。

2012年,布朗提议让我请国际广播特写出色的专家岩斯(Rock Adams)来中国讲学。我设计了新的培训方式:从全台选择8名业务骨干作学员,每人带着自己的作品进入培训班,最后选择一个节目到实地去采访录制。黄老师全程陪同,他不仅翻译了岩斯的全部讲课材料,还把每位学员的作品和个人资料译给岩斯,方便他更有针对性地指导。他还陪同我们一起到云南采访,他是现场翻译,更是专业老师,每天工作10多个小时。那年,他已经79岁。

黄炳琦不仅是我的老师,也是其他广播人的老师。同事刘川说:“刚工作时他亲自给我修改每一封英文回信、传真,指导每一篇翻译……现在我办公桌上还放着他精心整理的关于翻译、关于广播专用词汇的资料,太珍贵了!”。去年9月,黄老师要我帮他下载音频,原来是上海广播电视台金亚的一个系列节目,请黄老师提意见。

在每年“倾听世界”培训班上,年轻人围着黄老师探讨广播作品的场景还历历在目,但这温暖的一幕将不再重现。我想,今年的“倾听世界”培训班上,我们欣赏的第一部作品将是黄老师最后翻译的作品;第二部作品将是他指导过的年轻一代广播人今年的获奖作品,这是黄老师最想看到也最开心的事情,也是我们对他最好的纪念。

什么是广播特写

【德】彼得·里昂哈德·布朗

【中国】黄炳琦

(根据2007年国际广播特写培训班录音整理)

布朗:特写是一种传播和阐明信息的形式,一个总的名称,或者说它是以事实为依据的主题传播媒介。

特写不拘泥于某一种特定形式,它可以利用一切适合自己需要的手段。它的主要特点是它的多样性。同样,特写的主题也没有任何限制,从登月飞行到蚂蚁的性生活,都是好材料。

它的文学等级该有多高?从零到无穷,全看作者的喜好。它可以是一篇枯燥乏味的新闻报道,也可以是一首动人的诗。好的特写应该把对信息的要求和文学性结合起来,把调查和对主题的深入探索和对它更广泛含义的深刻理解结合起来,把形式和风格结合起来。

除了内容、形式和风格,一个特写还必须有它的音响。这音响并不构成一种附加的信息,它是整个特写不可或缺的一部分,甚至是主要的部分。

黄炳琦:关于广播特写的定义,布朗先生选择了一位德国专家、一位英国专家和他自己的观点,我已经翻译出来供大家参考。

我谈一点我个人的感受。特写是信息的传达,是事实的阐述,但是这种传达和阐述,必须是有趣的、有特点的、有想象力的,更重要的是它必须有相当的深度,使人听了以后能加深对问题的理解,或者用英国广播公司(BBC)特写部原主任约翰(John)的話来说,“使听众对问题的理解变得更加尖锐和深刻”。比如:跨国公司的情况公众都知道一些。跨国公司利用廉价劳动力在全球各地生产他们的名牌产品赚大钱,但是一些深层问题公众就可能不知道。如有一些跨国公司的工人公开提出对自己的劳动条件、劳动收入表示不满,结果被暗杀了。德国一个获得2006年欧洲奖的广播特写叫《生活方式——越南人为什么不穿阿迪达斯鞋》,这个特写因为揭示了骇人听闻的事实,就把跨国公司的虚伪、贪婪、血腥暴露了出来,使听众对这个问题的理解更加尖锐、深刻。同时也促进我们思考,中国是不是在某种程度上也存在越南这样的情况?全球化给我们带来了什么好处?给我们带来了什么问题?我们应该怎样趋利避害?怎么样避开全球化不良的后果?这就是广播特写有别于一般报道的作用之一。

但是广播特写的这一作用不能光是通过抽象的思考来实现,广播特写还应该是语言、音响和音乐结合的混合体,给听众以享受。音响和语言、音乐一样很有感染力,它推送着语言向前走。比如在布朗先生的作品《鸡》里面,震耳欲聋的鸡叫声是多么有生命力;在他的节目《欧洲的钟声》里面,枪炮的轰鸣声具有多么大的震撼力。哈里(Harry)先生的节目里有各种音响的组合,声音是多么美妙、动人,就像是一部交响曲,把听众引入新的听觉世界。离开了这些音响,这些节目还能够这样动人吗?不能。所以布朗先生说特写是一部音响作品,音响是特写不可或缺的一部分,甚至是主要的一部分,它推动着、指引着整个作品向前迈进。

音响需要设计、安排,要像写文章一样,要有起承转合,要像对待解说一样,认真细致地处理。音响在特写里能起到语言起不到的作用。