浅议媒介融合时代下的“广播+”

2016-10-20来钧陈建海

来钧 陈建海

【摘要】本文从浙江广电集团城市之声“广播+”的融媒体实践为例,阐述传统广播媒体如何在布局与运营两个方面实现融媒体发展,挖掘其深层意义与参考价值,为传统媒体的融媒体发展提供具有实际操作可能的范例。

【關键词】媒介融合 广播+ 融媒体 布局 运营

【中图分类号】G221 【文献标识码】A

“媒介融合”一词,学界基本上认为源于1983年美国麻省理工大学伊锡尔·德·索拉·普尔(Ithiel de Sola Pool)教授提出的“传播形态融合”这一概念,指在以数字技术、网络技术和电子通信技术为核心的科学技术的推动下,实现不同媒介形态的内容融合、传播渠道融合和媒介终端融合的过程。

近年来,随着“互联网+”这一理念的提出,基于互联网技术与平台的新媒体来势凶猛,无论在社会关注、用户资源还是广告客户资源方面,都猛烈冲击着传统媒体。但另一方面,也促进和加速了传统媒体转型,走向与新媒体的融合。

作为传统媒体的广播电台,属于媒介融合浪潮中的一支先锋军。早在2005年,中央人民广播电台即开办网络电台,提出“可看的广播、可听的网络”的概念;之后,任何一种新媒体形态的出现,广播人都以“吃螃蟹”的精神去实践,并引领着传统媒体与新媒体的媒介融合之路。笔者在本文中以提出“广播+”媒介融合概念的浙江广播电视集团城市之声频率(下简称城市之声)为例,尝试讨论广播电台的媒介融合之路。

一、“广播+”全媒体架构布局

早在2003年,作为浙江省第一个都市类广播频率,城市之声已深刻了解到广播作为声音媒体所存在的局限性,结合当时都市年轻受众群体的信息接触方式,提出“做看得见的广播”的概念,推出大量的地面活动,并开设“城市之声BBS”。该网络社区在个人电脑尚未完全普及的年代,日最高峰值发帖量突破一万,以网络互动取代了广播传统的手机短信、热线电话互动,实现了早期以“台网互动”为模型的媒介融合。之后,博客、微博等新媒体形态的快速兴起,包括开心网、人人网等社交平台红极一时,城市之声始终保持着主动拥抱的热情,在节目内容、活动互动、主持人包装、营销配合等方面进行了大胆尝试。

而新媒体形态的不断涌现,也催生着广播节目形态的不断革新。2011年,全新的社交工具微信横空出世,不仅深刻改变着互联网行业格局,也引发了社会公众生活方式的改变;2012年,微信推出具有强烈自媒体属性又具备原始流量渠道的“微信公众平台”。当公众对微信公众平台尚处于一知半解的时候,城市之声便敏锐地感知到了其迅猛的发展势头,依托微信与广播最具契合度的语音功能,推出全微信互动创新栏目《娱乐大爆炸》,并基于此建立了城市之声第一个微信公众号“107娱乐大爆炸”(后更名为“私家车第一广播”)。仅仅一周,该微信公众号用户人数迅速突破万人。随后,城市之声在微信平台全面布局,官方微信号“私家车第一广播” 粉丝数量超过70万人,日平均点击量50万人次,阅读量、活跃度位列浙江前三,在全国广播民生资讯类公众号中排名稳居前十;栏目微信号“城市之声出去玩”“吃神计划”“车房时代”“超级火星人”等垂直粉丝总量近30万;庞大的微信矩阵在原有的声音平台之外,簇拥着广播电台这个母体而形成了多个新媒体平台。

正是在微信这一新媒体的运营中,城市之声逐渐摸索出了一条广播与新媒体的媒介融合之路,在2015年首倡提出“广播+”这一具有创造性的媒介融合概念。一言以蔽之,“广播+”即是将广播母体作为一个资源平台的核心特征提取出来,以“链接一切”的开放态度,与各种传播形态及新兴产业实现跨界融合。

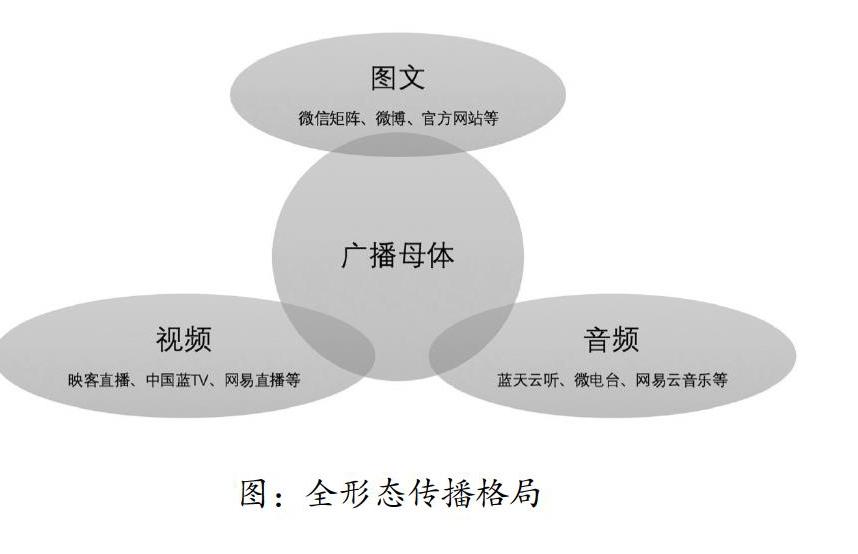

在“广播+”的概念引领下,城市之声突破了原有的广播传播形态单一的状态,形成了文字、图片、声音、视频的全形态传播格局。如图示:

图:全形态传播格局

当然,在搭建如此完善且庞大的融媒体传播格局过程中,城市之声也付出了很大的努力。仅在微信公众号“私家车第一广播”的“增粉”方面,除了充分运用新媒体传播之外,也采用了看似最“土”但效果非常明显的“笨办法”——地面“扫粉”。从2014年6月开始,城市之声所有员工进入商场、社区、电影院等人流集中的地方,直接面对受众,面对面推广。三个月内就超过50场次,直接“面对面”交流过近50万受众,迅猛有效地提升了微信公众号的“粉丝”数量和影响力。

二、“广播+”全媒体构架的功能运营与商业效应

总量超过400万的新媒体用户量、全形态的融媒体格局,让城市之声的媒介融合具有了足够的想象空间。

许多传统媒体所谓的新媒体,比如微博、微信,一般只作为节目常规互动手段,但这样的运作仅仅只是传统广播的延伸,没有真正打开新媒体的融合之路。广播电台的新媒体依托母体而生,但更要自我发展、突破拓展,要独立进入市场,同时和传统广播形成“优势互助、渠道互通、生态互补”。

2013年起,城市之声的全媒体已具备功能运营的基本雏形,开始不断探索独立的功能运营和商业效应。

如实时路况查询、违章查询、车险购买、房产装修、电子商务、活动报名等功能陆续在融媒体平台上线。从2012年的“首届全球微信笑话大赛”开始,城市之声还通过融媒体平台强势推出大量基于新媒体交互形态才能实现的互动游戏,例如“抢红包”“全民挖宝”“宝贝梦想秀”“家有萌宠”“最佳自驾游微信投票”等活动,深受用户喜爱。其中,第一期“宝贝梦想秀”达到了750多万次的点击量。

在内容传播方面,以城市之声的官方微信“私家车第一广播”为例,从一开始便建立了一个独立团队,具有着独立的采编能力,矢志打造成一份每天发行三次、面对几十万受众的微型电子杂志。除了配合频率资讯、活动的常规内容之外,针对大众需求,还打开思路,编辑、整理、推送用户感兴趣的健康、亲子、职场、民生热点、历史文化等内容,极大地增加了内容的广度和深度。2015年,“私家车第一广播”的阅读量达到1亿+数量级。

另外,“私家车第一广播”还开发出反哺母体的诸多功能,其中如2015年4月上线的“全民开赞” 功能,建立了节目实时评价体系。听众在收听调频节目的同时,如果喜欢此刻的节目和主持人就可以立即“点赞”,甚至可以“打赏”;而如果觉得正在播出的节目不好,可以点击“打脸”,数据会当即提交呈现,节目是否受欢迎、哪些段落存在问题,一目了然。不仅将“听众才是大评委”的理念进行了最为具象的呈现,也同时为分析受众行为、调整节目内容与形态、考核主持人及节目提供了最为直观的数据支撑。

针对广播原有的传播形态单一的问题,在2016年,网红经济和视频直播如雨后春笋般迅猛涌现的时候,城市之声更是具有创造性地以全媒体姿态推出了“疯狂主播”系列。该系列以电台主播为原生原创资源,结合电视综艺节目表达手段,推出了广播节目、107秒微视频、视频直播、微信表情包等系列媒体产品,真正实现了平台全覆盖。

在实现“广播+”的融媒体格局之前,这一切都只像是不切实际的空中楼阁;而在真正建立“广播+”融媒体格局之后,一切不可能变成了可能,所有创新模式都应运而生,由此也带来了异常客观的商业效应。

广播电台传统的商业模式,无非就是广告,到最近几年,地面活动也凸显出了巨大的商业价值。而在“广播+”基础上,以“广播+xx”的模式所能够实现的商业运营可能变得更加丰富且效果直观。

城市之声2013年就在新媒体平台上尝试更多商业可能,“百场飞行计划”所有的报名渠道不再是传统的热线电话,而是基于微信以及当时刚刚兴起的H5技术。其效果超乎想象,一天之内抢完80%的名额,开创城市之声众多活动报名人数之最快和最多。而后,城市之声打开全媒体,推出了创新节目链“大显神通系列”,该系列中,“吃神计划”运用了“广播+视频直播”,“车神计划”使用了“广播+网络约车”,“跑神计划”推出了“广播+运动+O2O”,“游神计划”采用了“广播+电商”模式……反复的尝试与升级之后,终于实现了“广播+无限可能”的全媒体运营,也由此在广播广告之外拥有了更丰富且效果显著的商业通道。

从全媒体运营至今,城市之声的新媒体广告已达上千万元之多,电商平台“私家车107商城”基本实现上架即售罄的效果,首届“私家车粉丝节”搅动数十家提供O2O(线上到线下)服务的互联网企业;全媒体发展还带来之前没有想象到的间接效果,因为跨界整合能力的彰显,城市之声被许多身具互联网基因的互联网企业所认可,从2015年起,包括支付宝、京东、优步、滴滴、汽车超人等在内的互联网品牌企业成为城市之声这一传统广播媒体的客户。

三、“广播+”全媒体状态的运营探索所具有的参考价值

“高看一眼、领先一步、大干一场”,城市之声的媒介融合之路与全媒体运营,始终秉持着这样的战略思维。

城市之声在2015年4月成立了“新媒体部”,着手在新媒体上发力,对于新媒体的运作进行了深入的研讨,到阿里巴巴、腾讯、卡拉FM等新媒体公司进行了调研考察,最后确立了合全频率之力发力新媒体的战略布局,也迈开了走向“广播+”的媒介融合脚步。

(一)全媒体融合要具有一定的独立性

提出进行媒介融合的广播电台在全国范围不在少数,但绝大多数由广播电台推出的新媒体身上烙着深刻的电台印记,往往只是充当广播媒体本身的一个外延或者附庸,若脱离母体,便不具有真正的市场竞争力。

城市之声的全媒体运营,始终保持了一定的独立性,在借助母体自身资源的同时,充分应用新媒体规律,形成了一套独立且有效的运营模式。这样的新媒体,不仅自有商业价值,也能从真正意义上反哺母体。从新媒体角度切入,为节目带来创新“广播+”的运营,应当可以理解为:“‘广播+=全方位跨界”。

(二)全媒体融合应突破固有的广播传播形态

在媒体融合的时代,传统媒体的觉醒不可谓不迅速,而且一拥而上,大家都希望能够在新媒体领域中杀出一条血路。然而,部分广播电台依然局限于听觉空间。不可否认,听觉是广播的传统优势,但其同时也是广播的明显劣势。因此,广播电台的全媒体融合一定要突破固有的广播传播形态。

城市之声在这一方面进行了有益尝试,在原有的听觉基础上,深度介入了文字、图片、视频、网络表情符号等全方位的传播形态。据笔者所知,充分采用多元传播形态,是城市之声一直以来都在坚持的尝试。比如早在2012年,微电影方兴未艾之际,城市之声就联合爱奇艺、腾讯视频等网络视频门户,推出了“107娱人季”系列微电影。所以,“广播+”的传播属性,应该是“广播+多元形态”。

(三)全媒体融合要重新分析受众心理

现在是新媒体盛行、自媒体迭生的时代,传统意义上的受众已经不复存在。如果在进行媒介融合的过程中,广播电台仍然将自己站在一个传播者的角度,仍然只是把受众当作仅具接收功能的大众,这样的媒体融合终将失败。

在媒介融合的过程中,应将受众视为“用户”,注重用户体验,甚至让用户参与到节目的评判中来,尊重用户的个性化选择。如城市之声在2015年推出的“全民开赞”系统,已不仅仅是一种听众互动模式,而是将用户行为具象为传播内容的呈现,是与传统媒体传播形态“反其道而行之”的一种模式。这种对于用户心理的把握,符合强调个性、又乐于表达自我的新時代。所以,“广播+”的鲜明特色,必须是“广播+个性化选择”。

如果说,私家车的快速增长,让广播迎来了第二春;那全媒体融合的时代,也并非是一个“狼来了”的时代,“自信而立、主动而为、突围而生”,以“广播+”的气魄拥抱这个新时代,适应如此新常态,广播的下一个春天已经展露容颜。

媒介融合,不是一个新鲜的词汇;但做好媒介融合,每一天都可以创造出新鲜的价值。

参考文献

1.项勇《广播如何辩证地面对媒体融合》,《中国广播》,2015年第4期。

2.唐天奕《浅析新媒体时代的媒介融合》,《新西部(理论版)》,2013年第5期。

3.刘颖悟 汪丽《媒介融合的概念、界定与内涵解析》,《中国广播》,2012年第5期。

(作者单位:浙江广播电视集团城市之声)

(本文编辑:吕晓虹)