菊属药用植物资源化学研究进展△

2016-09-25陶金华段金廒钱大玮刘培宿树兰郭盛钱怡云

陶金华,段金廒,钱大玮,刘培,宿树兰,郭盛,钱怡云

(南京中医药大学 江苏省中药资源产业化过程协同创新中心/中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心,江苏 南京 210046)

·综述·

菊属药用植物资源化学研究进展△

陶金华,段金廒*,钱大玮,刘培,宿树兰,郭盛,钱怡云

(南京中医药大学 江苏省中药资源产业化过程协同创新中心/中药资源产业化与方剂创新药物国家地方联合工程研究中心,江苏 南京210046)

菊属可供药用的植物主要包括菊、野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊等。菊属药用植物所含化学成分类型较为复杂,主要包括黄酮、挥发油、有机酸、多糖、氨基酸等类成分。各类成分在不同品种及不同组织器官的组成及含量存在差异。同一品种、不同产地化学成分含量差异显著,而不同生长期含量变化具有一定的规律性。基于中药资源化学研究思路与方法,本文对菊属资源性成分及其动态评价,菊属药用资源的多途径、多层次开发利用研究等方面进行了较为系统归纳和总结,为菊属药用资源产业链的发展提供依据与参考。

菊属;药用植物;资源化学;开发利用

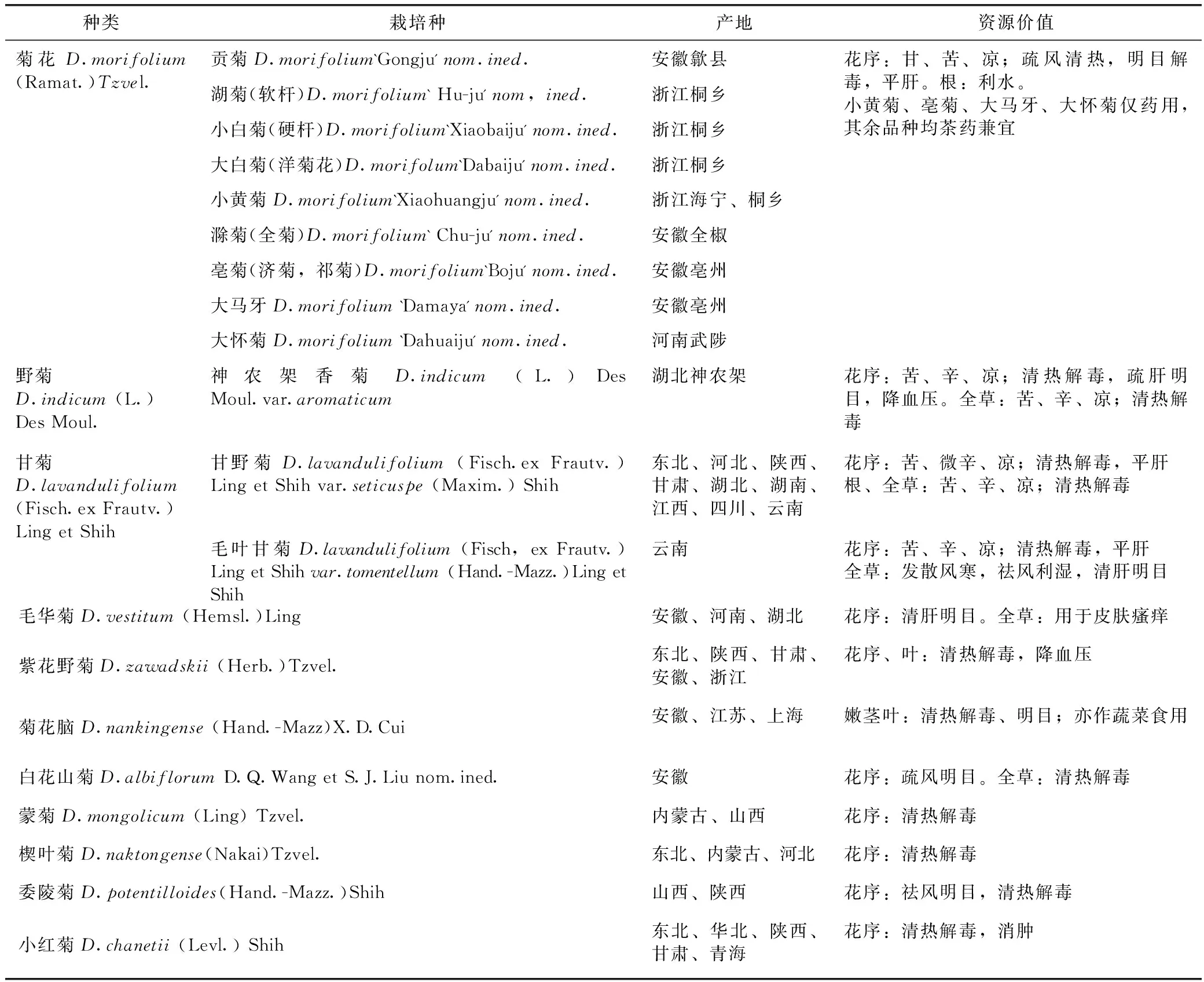

菊属ChrysanthemummorifoliumRamat.为双子叶植物,为纲菊科植物的一属,约有30余种,药用品种有11种,为多年生草本植物,该属多数植物叶芳香,互生。头状花序上盘花和边花同时存在或缺边花。主要分布在中国以及日本、朝鲜、苏联。中国有17种,3变种及9栽培变种。主要有野菊、毛华菊、甘菊、小红菊、紫花野菊、菊花脑等[1]。具体见表1。8世纪前后,作为观赏的菊花由中国传至日本,被推崇为日本国微的图样。

菊属药用植物,性味甘苦,凉;入肺、肝经;具有疏风、清热、明目、解毒等功能。治头痛、眩晕、目赤、心胸烦热、疔疮、肿毒。李时珍《本草纲目》道:菊能利五脉,调四肢,治头风热补。《本草纲目拾遗》道:专入阳分。治诸风头眩,解酒毒疔肿。黄茶菊:明目祛风、搜肝气,治头晕目眩、益血润容,入血分;白茶菊:通肺气、止咳逆、清三焦郁火、疗肌热,入气分。

表1 中国药用菊属植物种质资源

关于菊属药用植物资源的利用目前主要以其头状花序为主,菊资源蕴藏量十分丰富,如贡菊和杭菊每年产量在5000 t左右,采收菊花时丢弃菊叶、茎、根等非药用部位,造成巨大浪费。本文拟对菊属药用植物资源化学研究、菊的开发利用研究等方面进行归纳分析,以期为后续研究者从资源综合利用角度出发,采用中药资源化学研究思路与方法对菊属药用植物资源进行系统分析与评价,为菊资源产业链的发展垫定基础。

1 菊资源化学成分研究

1.1黄酮类成分研究

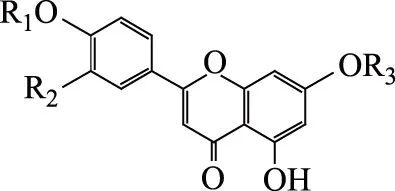

菊的植物资源中普遍存在黄酮类成分,主要包括黄酮及其苷类、黄酮醇及其苷类等。本课题组前期研究采用超高效液相-三重四级杆质谱联用仪(UPLC-TQ/MS)测定不同生长期菊花、根、茎、叶中黄酮类资源性成分的量[2]。迄今为止,国内外对菊属植物中含有的黄酮类成分研究报道的主要有木犀草素、芹菜素、槲皮素、芹菜素-7-O-鼠李糖苷、芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖苷、香叶木素、金合欢素、芹菜素-7-O-吡喃半乳糖、木樨草素、槲皮素、黄芩素、金合欢素-7-O-吡喃半乳糖、木樨草素-7-O-吡喃葡萄糖苷、香叶木素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷、金合欢素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷、刺槐素7-O-β-D-(3″-乙酰基)吡喃葡萄糖苷、山柰酚、橙皮苷、蒙花苷、异泽兰黄素、刺槐苷、大波斯菊苷、槲皮素-3-O-吡喃半乳糖苷、槲皮苷、棉花皮素五甲醚、5-羟基-3′,4′,6,7-四甲氧基黄酮等[3-7]。菊属植物中部分黄酮类化合物在防治心血管疾病、抗肿瘤、抗疟、抗氧化、抗菌消炎、降糖、降脂、降压等方面有着潜在的疗效,极具开发价值[8]。代表性化合物结构见图1。

木犀草素 R1=H R2=OH R3=H木犀草素-7-O-β-D葡萄糖苷 R1=H R2=OH R3=glc香叶木素R1=CH3 R2=OH R3=H香叶木素-7-O-β-D葡萄糖苷R1=CH3 R2=OH R3=glc金合欢素R1=CH3 R2=H R3=H金合欢素-7-O-β-D葡萄糖苷 R1=CH3 R2=H R3=glc芹菜素 R1=H R2=H R3=H芹菜素7-O-β-D葡萄糖苷 R1=H R2=H R3=glc图1 菊属资源中不同类型黄酮类化合物结构

1.2挥发油类成分

菊属植物中的挥发油类成分主要是单萜烯类、倍半萜烯类及其含氧衍生物等,单萜类成分主要以桉叶素、樟脑、龙脑、芳樟醇等型化合物为主[9-10]。挥发油也是菊花的重要成分类型之一,菊花的“品味”就是挥发油,有系统研究报道[11-13]。有研究[10-13]采用水蒸气蒸馏法提取通风晾干品和硫磺熏制品小亳菊的挥发油成分,从通风晾干品小亳菊挥发油中检出216个色谱峰,鉴定了50个化合物,占挥发油总量的73.21%;从硫磺熏制品小亳菊挥发油中检出211个色谱峰,鉴定了65个化合物,占挥发油总量的82.32%。两者挥发油组成皆以单萜类化合物为特征性成分,倍半萜类化合物为次要成分。同时,该课题组又分析了早贡菊、晚贡菊、黄药菊、滁菊、小亳菊和大亳菊6种栽培类型安徽产菊花的挥发油成分。结果表明,除滁菊外,其他5种菊花中单萜含量较倍半萜高;早贡菊和晚贡菊在挥发油成分上没有差异,醋酸马鞭草醇酯为两者的主要成分;1R-樟脑是黄药菊的主要成分,其次是甜没药醇氧化物A;β-芹子烯和龙脑是滁菊的主要成分;桉叶素是小亳菊的绝对主要成分;大亳菊中马鞭草烯氧化产物占挥发油总量的25.32%,菊油环酮占挥发油总量的8.26%。从整体来看,安徽产6种栽培类型菊花挥发油中共有成分为樟脑烯、龙脑、龙脑醋酯、1R-樟脑、左旋-4-萜品醇、α-松油醇、桉叶素、顺式-石竹烯、氧化石竹烯、杜松脑、β-倍半水芹烯、α-姜黄烯和β-金合欢烯等[11-13]。

1.3有机酸类成分

菊花中的有机酸类成分主要为绿原酸。有研究报道,运用液质联用(LC-MS)分析方法从菊花的水提液中鉴定了新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、异绿原酸A和B等化合物。此外还有1,5-二咖啡酰奎宁酸、异绿原酸C[14]。2015年版《中华人民共和国药典》中同样将绿原酸和3,5-O-二咖啡酰奎宁酸作为菊花含量测定的2个重要检测指标。有研究采用索氏提取并分离鉴定出开封产7个菊花品种都含有月桂酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、亚油酸、亚麻酸和硬脂酸[15]。

1.4多糖类成分

多糖的生物活性依赖于化学结构,对菊属植物多糖化学结构的研究目前报道不多,主要是对其单糖的组成、单糖连接方式的研究。有报道[16]对杭白菊多糖进行了系统研究,釆用100℃去离子水提取其粗多糖(CMP),经DEAE-SepharoseFastFlow阴离子交换柱和凝胶SephadexG-100色谱分离得到P2。经红外光谱(IR)、完全酸水解、部分酸水解、甲基化(GC-MS)、1D/2DNMR分析,确定P2是由阿拉伯糖基、半乳糖基、葡糖糖基以1∶1.28∶0.06的摩尔比组成的,其主链结构是以(1→6)-连接和(1→3,6)-连接的β-D-Galp组成的。T-Glcp糖残基、T-连接、(1→5)-连接和(1→3,5)-连接的Araf糖残基位于主链的O-3位。并同时对粗多糖CMP和纯多糖P2进行了免疫活性增殖实验。结果表明,粗多糖对免疫细胞增殖影响较小,而纯多糖在较低浓度下能够显著增加脾脏免疫细胞的增殖,但对胸腺免疫细胞影响较小,表明P2可能是以不同的途径影响免疫细胞增殖。陆颖[17]系统地研究了碱溶性野菊花多糖的提取、脱色素、大孔树脂吸附以及脱蛋白工艺,全面探讨了碱溶性野菊花多糖对环磷酰胺致免疫功能低下小鼠的保护作用。在此基础上,对碱溶性野菊花多糖进一步分级纯化,得到3个酸性多糖组分,并对其结构进行了初步表征。光谱联合色谱检测结果显示,CIP-1’由鼠李糖基、阿拉伯糖基、木糖基、甘露糖基、葡萄糖基和半乳糖基6种单糖基组成,摩尔比为5.44∶16.0∶20.35∶3.53∶15.43∶21.46;CIP-2’由6种单糖基组成,分别为鼠李糖基、阿拉伯糖基、木糖基、甘露糖基、葡萄糖基和半乳糖基,摩尔比为8.47∶13.17∶2.43∶2.75∶14.51∶15.76;CIP-3’由鼠李糖基、阿拉伯糖基、甘露糖基、葡萄糖基和半乳糖基5种单糖基组成,摩尔比为17.46∶15.88∶18.90∶63.76∶36.44。由高碘酸降解结果推断,CIP-1’的主链由(1→3)-吡喃葡萄糖残基、(1→3)-吡喃半乳糖残基以及少量的(1→4)-连接键;CIP-2’的主链大多以β-(1→3)-连接,除此之外,也存在β-(1→2)、β-(1→4)或β-(1→6)连接方式;CIP-3’的主链为β-(1→3)-半乳吡喃糖残基,末端为阿拉伯糖残基。

1.5氨基酸类成分

氨基酸不仅是菊的重要呈味物质之一,同时也是菊的主要营养成分。菊花含有多种氨基酸,其中包括人体必需的8种氨基酸,即组氨酸、赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸和苏氨酸。不同菊花中氨基酸的含量有一定差异,其中天门冬氨酸、谷氨酸含量比较高[18]。

1.6微量元素

菊属植物中还含有多种微量元素[19-20],如Li、Be、B、Na、Mg、Al、Cu、Si、S、Ca、Ti、Cr、Mn、Fe、Zn、I、Se、V、Ga、Ba、Ce、Co、Sr等,其中Cu、Fe、Zn、Co、Mn、Sr、Se为7种人体必需微量元素。

1.7其他类化学成分

另外从菊花中还分离得到一系列三萜及甾醇类化合物[21]、蒽醌类成分[22]、核苷[23]等。张建等[24]从菊花中分离得到大黄素、大黄酚和大黄素甲醚等蒽醌类化合物。

2 菊的资源化学动态评价

2.1菊中黄酮类成分的动态评价

2.1.1不同品种菊中黄酮类成分动态分析 不同品种菊花总黄酮含量差异显著。有研究[25]比较了4种药用菊花内在质量,其中总黄酮含量以贡菊最高,亳菊最低,含量分别为贡菊7.78%,杭菊6.53%,滁菊4.86%,亳菊1.49%。郝春影等[26]研究了不同产地菊花中黄酮类及三萜类成分的含量,结果显示,不同产地菊花总黄酮和总三萜含量有较大差异,总黄酮含量从高到低依次为杭菊、贡菊、滁菊、亳菊,杭菊中总黄酮含量相对较高,具有较好的开发利用价值。谷彥杰等[27]利用薄层扫描阀测定了8种主流菊花中木犀草素的含量,含量由高到低依次为亳菊、滁菊、祁菊、贡菊、杭菊、济菊、黄菊、怀菊。刘金旗等[28]对国内常见的7种菊花品种中木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷的含量进行测定,含量由高到低依次为济菊、祁菊、黄菊、白菊、贡菊、滁菊、亳菊。

2.1.2菊不同部位黄酮类成分动态分析 李丹霞等[29]研究比较了杭白菊6个品种中的木犀草苷及总黄酮分布规律,6个品种杭白菊不同部位间总黄酮含量有显著差异,叶中总黄酮含量均高于花序,其中木犀草苷含量花序中最高,根、茎、叶中木犀草苷含量较少,但差异不明显。

申慧[30]利用液质联用分析技术(HPLC/MS-MS)分析检测了黄山贡菊花、茎、叶中黄酮类成分,结果显示,贡菊花中含有13种黄酮类成分,叶中含有11种黄酮类成分,茎中含有8种黄酮类成分。其中,花、茎、叶中都含有的成分包括芹菜素-6-C-木糖基-8-C-葡萄糖苷、芹菜素-6-C-阿拉伯糖基-8-C-葡萄糖苷、木犀草苷、芹菜素-6-C-葡萄糖基-8-C-阿拉伯糖苷、木犀草素-7-O-葡萄糖醛酸苷、香叶木素-7-O-6"-丙二酰基-葡萄糖苷、金合欢素-7-O-6"-丙二酰基-葡萄糖苷。金合欢素-7-O-半乳糖苷存在于贡菊茎、叶中,而花中没有,芹菜素-7-O-葡萄糖醛酸苷只存在于叶中,花、茎中没有检测到。

课题组前期对菊非药用部位化学成分的分布和动态积累进行分析评价,总黄酮类成分的量分布顺序为叶>根>茎,叶片所含黄酮类成分含量为9.94%~18.66%,根中含量为5.88%~8.02%,茎中含量为3.98%~5.41%。

2.1.3菊不同生长期黄酮类成分含量动态变化规律 钱大玮等[31]采用高效液相色谱法,分别测定不同栽培类型、不同生长期菊茎叶中木犀草素、金合欢素-7-O-β-葡萄糖苷、木犀草素-7-O-β-葡萄糖苷和金合欢素-7-O-(6″-O-鼠李糖基)-β-D-葡萄糖苷的量,结果表明,4种栽培类型菊茎、叶中在不同生长期均含有所测的4种黄酮成分,叶中的量远高于茎。菊在采花后的茎叶中仍含有大量的黄酮类成分,大白菊、小白菊、长瓣菊茎、叶中所含单黄酮成分规律基本相似,金合欢素-7-O-(6″-O-鼠李糖基)-β-D-葡萄糖苷(ARG)的量远高于其他黄酮,木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷(LG)的量随着生长期的延长逐渐增加,木犀草素(L)和金合欢素-7-O-β-D-葡萄糖苷(AG)的量在整个生长期中由小变大又变小,红心菊中金合欢素-7-O-β-D-葡萄糖苷的量明显高于其他几种栽培类型,几乎和金合欢素-7-O-(6″-O-鼠李糖基)-β-D-葡萄糖苷的量相同,各黄酮随着采花期邻近有所下降。

申慧[30]应用紫外分光光度法研究了不同生长时期黄山贡菊花、茎、叶中总黄酮含量变化。其中,花中总黄酮的含量在盛花期达到最高值,在采摘期内有很大变化,总黄酮含量在采摘中期累积到最高,为125.41mg·g-1,而在采摘后期最低,为73.37mg·g-1,贡菊叶中总黄酮含量随着生长期延长呈逐渐上升趋势。

郭巧生等[32]以研究药用菊花总黄酮花期的动态积累规律为目的,测定了不同栽培类型的药用菊花在不同花期的总黄酮含量,从而确定其最佳采收期。不同栽培类型药用菊花在舌状花开放50%、管状花开放30%或者舌状花开放70%、管状花开放50%时,其总黄酮积累量普遍达到较高水平,只有少数栽培类型在其舌状花和管状花全部开放时总黄酮的积累达到最高值。

本课题组前期研究表明,菊根、茎、叶中总黄酮量均随生长期延长而增加,于11月5日至11月15日间达到最高;菊叶中2种黄酮类成分也有相同的变化趋势。

2.2有机酸类成分的资源化学评价

2.2.1菊不同生长期有机酸含量的动态变化 通过HPLC法[30]分析测定了不同生长时期贡菊的花、叶、茎中绿原酸含量及不同生长期黄山贡菊中绿原酸的含量变化。发现贡菊花绿原酸含量在盛花期达到最高值,且在采摘期内变化较大,其中绿原酸在采摘期的含量变化范围为4.92~6.88mg·g-1,在采摘初期达到最高值。贡菊叶绿原酸变化随着生长期的延长呈现逐渐上升趋势,并在后期达到较高的水平,绿原酸含量最高值达到7.87mg·g-1。本课题组前期研究表明,4种有机酸类成分(绿原酸、隐绿原酸、异绿原酸A和B)在菊叶中随生长期延长而升高,于11月5日达到峰值而后再降低,11月15日茎和根中含量达到最高,随后降低。

2.2.2不同品种菊及其不同部位间成分的变化分析 本课题组[31]前期采用HPLC法测定绿原酸的含量,比较了绿原酸在菊花、茎、叶中的含量,各个采收期的不同品种菊叶中绿原酸含量均高于菊花,菊茎中绿原酸的含量最低,其含量范围在0.16~2.75mg·g-1,且长瓣菊与大白菊含量较高;菊叶中绿原酸含量范围在2.88~15.93mg·g-1;菊花为长瓣菊花中绿原酸含量最高,达5.12mg·g-1。

李丹霞等[29]比较6个不同品种杭白菊(菊花NJ-1、NJ-2、NJ-3、优单6号、红心13号、大花7号)根、茎、叶、花序中绿原酸、3,5-O-二咖啡酰奎宁酸的含量。6个品种杭白菊不同部位中绿原酸含量均有显著差异,其中叶、茎中绿原酸含量均高于花序,根中除NJ-2、NJ-3外其他品种绿原酸含量均高于花序,6个品种不同部位绿原酸含量最高均出现在叶中,大花7号叶中绿原酸含量最高;杭白菊不同部位6个品种间绿原酸含量也存在差异,茎、叶间各品种绿原酸差异较显著,大花7号各部位间绿原酸含量均为6个品种最高。6个品种杭白菊不同部位间3,5-O-二咖啡酰奎宁酸含量有明显差异,但最高含量出现部位在6个品种间存在差异没有明显规律,以大花7号叶中含量最高;不同部位6个品种间3,5-O-二咖啡酰奎宁酸含量有显著差异,大花7号中3,5-O-二咖啡酰奎宁酸含量除花序外其他部位均为6个品种间最高。

课题组前期也对菊非药用部位化学成分的分布和动态积累进行分析评价,其中有机酸类成分分析表明,总有机酸的含量分布顺序为:叶>根>茎,叶中含量为2.44%~4.94%,根中为为1.89%~2.64%,茎中含量为1.20%~1.48%。不同生长期菊根、茎、叶中黄酮类和有机酸类成分量发生动态变化,在菊花采摘后达到高峰。

2.3氨基酸类成分资源化学分析

为了比较不同品种菊花中氨基酸的品质差异,高学玲等[33]采用HPLC法测定其游离糖类及游离氨基酸的含量。结果显示,各不同品种菊花中均含有19种氨基酸,其中包括7种必需氨基酸、9种药用氨基酸、5种增香氨基酸,分别占游离氨基酸总量的8.14%~22.12%、19.38%~39.33%、7.94%~20.15%。七月菊中总游离氨基酸含量最高,达2.806g/100g,是杭白菊的4.98倍;滁菊、祁菊、贡菊、金贡菊、野菊、怀菊中含量相当,分别为2.066、1.962、1.926、1.852、1.663、1.628g/100g;黄菊、金香菊、亳菊中含量分别为1.203、1.173、0.931g/100g。各种游离氨基酸中天门冬酰胺、谷氨酰胺、精氨酸以及脯氨酸在菊花中的含量比较高;脯氨酸和精氨酸是与菊花甘味有关的氨基酸,其含量分别为0.1511~0.6089、0.028~0.275g/100g,天门冬酰胺和谷氨酰胺的含量分别为0.0525~0.9114、0.0215~0.5371g/100g。总氨基酸含量依次为七月菊>滁菊>祁菊>贡菊>金贡菊>野菊>黄菊>金香菊>亳菊>杭白菊。由于品种、产地、气候土壤条件及加工方式不同,造成不同品种的药用菊花中游离氨基酸类含量差异较大。黄山地区所产的黄山贡菊游离氨基酸含量相对较高,这与黄山贡菊所特有的甘甜鲜醇滋味相一致。感官审评显示,黄山贡菊在风味上优于其他品种菊花,黄山贡菊比较适合应用于菊花饮料和其他食品的开发,作为黄山市地道药材其具有较广阔的开发和应用价值。

2.4微量元素的资源化学分析

2.4.1不同产地不同品种菊花的微量元素动态分析 有研究用原子吸收光谱法对杭白菊及黄山贡菊的Zn、Mn、Cu、Mg和Pb等微量元素进行测定分析。结果表明,杭白菊与黄山贡菊中Fe、Ca、Mg的含量均较高,黄山贡菊Ca、Zn、Cu、Mn含量较高,尤其是Mn[34]。吕瑞等[35]采用原子吸收光谱法测定黄山贡菊和高原野菊花两种菊花中的微量元素含量,黄山贡菊和高原野菊花中均富含有益微量元素铁、锰、锌和少量的铜,各元素含量均有差异,且不同的菊花中所含的相同元素的含量也有差异。黄山贡菊中Fe、Mn、Zn、Cu的质量分数分别为54.205、123.908、19.522、197.826μg·g-1;高原野菊花中Fe、Mn、Zn、Cu的质量分数分别为64.021、281.800、10.908、119.825μg·g-1。程存归等[36]采用火焰原子吸收光谱法对同属不同种菊科植物杭白菊及野菊的Ni、Zn、Mn、Cu、Mg、Fe、Ca和Pb等无机元素进行分析测定,结果表明,杭白菊中的Ni、Zn、Fe、Pb的含量较高,而野菊花的Mn、Ca含量较高。

2.4.2不同部位微量元素动态变化规律 俞年军等[37]采用微波消解处理亳菊不同部位及根系附近土壤,通过ICP-MS测定,并采用统计学软件对试验数据进行相关性分析,探究微量元素在亳菊不同部位的分布及富集规律。结果表明,亳菊不同部位及其土壤中8种微量元素含量以及富集系数均存在差异。亳菊花序富含Mg、Al、Fe、Ba和Mn,其中Mg、Fe和Al含量相对最高,Ba和Mn次之。亳菊枝叶中除了Se和Mo两种元素,其余6种元素含量均明显高于花序。亳菊枝叶亦富含Mg、Al、Fe、Ba和Mn,可能与枝叶中进行大量植物生理反应相关,如Fe、Mn和Mg等参加叶绿体中光合作用的过程。

2.5多糖类成分资源化学分析

杨春等[38]采用硫酸-苯酚检测不同菊花中多糖的含量,发现不同品种多糖含量有很大差异,野菊、一般菊、贡菊、杭菊、七彩菊多糖平均含量分别为19.03%、18.68%、22.67%、45.52%、19.57%。表明菊花和野菊花中杭菊的多糖含量最高。

3 菊属植物的多途径利用

3.1在医药领域中的应用

3.1.1对心血管系统的作用 研究表明,杭白菊在抗心肌缺血、抗心律失常、正性肌力作用方面效果显著。将不同溶剂萃取物中对心肌收缩力及心脏冠脉流量(CF)作用强度最大的部分进行大鼠心脏灌流实验,以全心停灌造成心肌缺血再灌注损伤,结果也证明,该部分可以显著对抗缺血再灌注后CF以及心肌收缩力指标降低,表明该部分仍具有显著的抗心肌缺血作用[43]。

3.1.2降糖降脂的作用 中药菊花通过增加肝脏对胆固醇的摄取能力而发挥降脂作用。服用菊花煎剂20d,大鼠肝脏在离体循环灌流条件下,摄取胆固醇的速度明显加快,同时菊花能使大鼠血清总胆固醇和甘油三脂水平显著性降低[44-45]。研究也证实,菊花提取物可以显著降低糖尿病小鼠的血糖水平。

3.1.3抗炎、镇痛作用 菊花提取物能影响小鼠毛细血管的通透性,增加毛细血管抵抗力,从而具有抗炎作用。研究表明,菊挥发油有抗菌抗炎作用,其抗炎作用可能与抑制前列腺素E2(PGE2)的产生有关[46]。研究表明,杭菊、滁菊等的抗炎作用较明显,而怀菊花的抗炎作用较弱。另有研究表明,鲜菊花有抗炎作用。菊花有明显镇痛作用,其中以怀菊、亳菊、黄菊最为突出[47]。

3.1.4抗氧化作用 研究表明,滁菊叶乙醇提取物表现出显著的自由基清除能力,活性强于维生素C,其活性物质为具有较多羟基和双键的黄酮类物质[48]。

3.1.5抗肿瘤作用 小白菊内酯是中药野生甘菊的主要提取成分,它是倍半萜烯内酯的主要成分,过去主要用来治疗偏头痛、发热和类风湿性关节炎等。近年来研究发现,小白菊内酯在多种肿瘤中通过不同机制发挥抗癌作用。并且研究发现,小白菊内酯可以增强化疗药物和放疗对肿瘤细胞的杀伤性[49]。

3.2菊花的食用价值

关于菊花食用的最早记载是在屈原的《离骚》中:“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。这里的“落英”即为菊花之嫩芽,诗人以食菊来达到轻身健体的目的。自汉代起,重阳节已成为正式节日,并要举行仪式,以驱邪避害。晋·葛洪《西京杂记》中载:汉高祖戚夫人侍儿贾佩兰说,以前在宫内时 “九月九日佩茱萸、食蓬饵、饮菊花酒”,并记载了菊花酒的做法:“菊花舒时,并采茎叶,杂黍半酿之,谓之菊花酒。”现代研究报道,菊花啤酒具有营养保健功能;菊花米酒,又称为“长寿酒”,具有明目、延缓衰老等功能。另有菊花茶、菊花粥、菊花休闲食品等受到人们的广泛喜爱。菊花发酵乳饮料菊花味清香,能帮助消化和促进肠内益生细菌生长,同时抑制有害细菌。菊花发酵乳饮品有较高的营养价值,菊花挥发油具有一定清热、降血压、抗痰和抗癌作用,黄酮类物质具有抗氧化性等。可将菊花中的挥发油提取出来,添加到其他食品中或制作成保健品,有一定的保健作用[40-41]。杭白菊为菊科植物菊,其内含菊苷、氨基酸、黄酮类及多种维生素和微量元素。中华医学研究表明,杭白菊具有养肝明目、清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津以及调整血脂等功能。常饮本品,春暖去湿、夏暑解渴、秋日解燥、冬季清火,更能美容养颜、补血提神,以增强生命之活力,延缓衰老,更能使老年人延年益寿,是一种高效超值之保健饮品。

3.3在畜牧业领域的应用前景

随着饲料添加剂行业的发展,越来越多的原料得到了运用,菊花粉就是其中的一种。菊花粉可改善动物的皮肤颜色以及蛋壳的颜色,其中含有丰富的VC、VB等维生素,因此,得到了广泛的运用。菊花粉适口性好,具有显著的清热祛火、提高免疫力的中药功能,并能补充饲料中维生素A的不足。能对家禽提供蛋白质,并可增加蛋黄的颜色,可代替麸皮。使用菊花粉可少用甚至不用劣质草糠,减少甚至避免使用劣质草糠可能造成的胃肠道炎症等问题。通常在兔的饲料中添加30%~40%的草糠,以满足兔对粗纤维的需求。使用菊花粉可少用化学合成抗菌药物,减少化学污染和药物残留,提高兔产品质量。

在菊花加工炮制上,传统加工方法有蒸制、硫磺熏制、炒制、酝制、酒制、浆制、阴干、制炭、童便制和药制等,现代加工方法有蒸制、制炭和炒制等。有研究在对菊花及其炮制的系统性研究中发现[11,13],小亳菊与其硫磺熏制品在挥发油组成上有明显的差异,包括某些具有生物活性成分的减少和增加,这种转化的利弊有待今后通过生物效价实验来加以研究。硫磺熏制引起中药材的硫残留已引起了国内外应有的重视。

4 小结与讨论

资源是人类社会发展的基础,资源利用效率不高是导致当今社会面临资源日益短缺的一大原因。生态环境加剧恶化的状况已严重影响到人类的生活、生存条件和人类社会可持续发展。中药资源化学是以具有传统药用功能的中药资源为基础和研究对象,立足于资源的开发利用,采用天然产物化学、分析化学和功能评价的技术和方法,揭示中药资源(种类、类群)多途径、多层次的科学利用价值[42]。目前国内外对菊属植物的研究主要着重于菊的头状花序,研究范围也比较全面,而对菊非药用部位根、茎、叶的研究和利用相对较少。然而菊的非药用部位的产量远远高于菊花,并且其中同样含有黄酮类、有机酸类、多糖类、氨基酸类资源性化学成分,可进一步综合利用开发。对于菊非药用部位的研究还有很大的空间,而且对于提升菊资源的利用效率及资源产业链的延伸具有重要意义。

[1] 王德群,梁益敏,刘守金.中国药用菊属植物种质资源[J].安徽中医学院学报,1999,18(2):39-42.

[2] 朱琳,郭建明,杨念云,等.菊非药用部位化学成分的分布及其动态积累研究[J].中草药,2014,45(3):425-431.

[3] 张海红.药用菊花中黄酮类成分研究进展[J].河北北方学报(医学版),2009,26(06):78-80.

[4]LeeHJ,SeoHS,RyuJ,etal..Luteolininhibitedthegeneexpression,productionandsecretionofMUC5ACmucinviaregulationofnuclearfactorkappaBsignalingpathwayinhumanairwayepithelialcells[J].PulmPharmacolTher,2015,31(9):117-122

[5]JiaLY,SunQS,HuangSW.IsolationandidentificationofflavonoidsfromChrysanthemummorifoliumRamat[J].Chin J Med Chem,2003,13(3):159-164.

[6] 王亚君,杨秀伟,郭巧生,等.黄菊花化学成分研究[J].中国中药杂志,2008,33(5):526-530.

[7] Wang Y J,Yang X W,Guo Q S,et al.Optimization of the extraction conditions and simultaneous quantification of six flavonoid glycosides in flos chrysanthemi by RP-LC[J].Chromatographia,2009,70(1/2):109-116.

[8] Abd-Alla H I,Albalawy M A,Aly H F,et al.Flavone composition and antihypercholesterolemic and antihyperglycemic activities ofChrysanthemumcoronariumL[J].Z Naturforsch C,2014,69(5/6):199-208.

[9] Hassanpouraghdam,MB.Flowerhead volatile oil composition of soilless culture-grownChrysanthemumbalsamitaL[J].Nat Prod Res,2009,23(7):672-677.

[10] Marongiu B,Piras A,Porcedda S,et al.Chemical and biological comparisons on supercritical extracts ofTanacetumcinerariifolium(Trevir) Sch.Bip.with three related species of chrysanthemums of Sardinia (Italy) [J].Nat Prod Res,2009,23(2):190-199.

[11] 王亚君,郭巧生,杨秀伟,等.小亳菊及其硫磺熏制品挥发油成分的GC-MS分析[J].中国中药杂志,2007,32(9):808-813.

[12] 王亚君,郭巧生,杨秀伟,等.安徽产菊花挥发性化学成分的表征分析[J].中国中药杂志,2008,33(19):2207-2211.

[13] 杨秀伟,韩美华,陶海燕,等.微波加工和蒸制杭白菊挥发油成分的GC-MS分析[J].中国中药杂志,2007,32(3):227-231.

[14] Chen L,Kotani A,Kusu F,et al.Quantitative comparison of caffeoylquinic acids and flavonoids inChrysanthemummorifoliumflowers and their sulfur-fumigated products by three-channel liquid chromatography with electrochemical detection[J].Chem Pharm Bull (Tokyo),2015,63(1):25-32.

[15] 刘瑜新.七种菊花和十三中蓼科植物三种生物活性的研究[D].开封:河南大学,2010.

[16] 梁峰杰.两种植物活性多糖的分离提取与结构研究[D].杭州:浙江大学,2014.

[17] 陆颖.碱溶性野菊花多糖的结构分析及免疫活性研究[D].南京:南京中医药大学,2013.

[18] 王庆兰,林慧彬,张素芹.不同菊花氨基酸含量的比较研究[J].中国中医药科技,2005,12(4):249.

[19] 聂久胜,翟宏焱,吴德玲.电感耦合等离子体质谱法分析不同产地菊花中的微量元素[J].中药材,2013(3):358-360.

[20] 林新花,洪瑞申.电感耦合等离子体质谱法 (ICP-Mass) 同时测定菊花中多种微量元素[J].中国食品添加剂,2012(2):210-213.

[21] Ukiya M,Akihisa T,Yasukawa K.Constituents of compositae plants.2.triterpene diols,triols,and their3-O-fatty acid esters from edibleChrysanthemumflower extract and their anti-inflammatory effects[J].J.Agric.Food Chem,2001,49(7):3187-3197.

[22] 王存琴,汪荣斌,张艳华.菊花的化学成分及药理活性[J].长春中医药大学学报,2014,30(2):28-30.

[23] 朱琳,郭建明,杨念云,等.菊非药用部位化学成分的分布及其动态积累研究[J].中草药,2014,45(3):425-431.

[24] 张建,钱大玮,李友宾.菊花的化学成分研究[J].天然产物研究与开发,2006,18(1):71.

[25] 李鹏,陈崇宏,张永红.四种药用菊花内在质量的比较研究[J].海峡药学,2006,18(2):66-68.

[26] 郝春影,朱思斯,史怡冰,等.不同产地菊花中黄酮类及三萜类成分的含量比较[J].中医药信息,2012,29(1):24-27.

[27] 谷彦杰,彭广芳,钟方晓,等.我国8种主流菊花商品药材中木犀草素含量测定[J].山东中医药大学学报,2000,24(1):65.

[28] 刘金旗,吴德林,王兰,等.菊花中木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖苷的含量测定[J].中成药,2001,23(1):52-53.

[29] 李丹霞,王康才,成明超,等.杭白菊6个品种主要化学成分分布规律比较研究[J].中药材,2013,36(8):1231-1234.

[30] 申慧.黄山贡菊花茎叶中酚类物质的研究[D].合肥:安徽农业大学,2012.

[31] 钱大玮,朱玲英,段金廒,等.不同生长期菊茎叶中黄酮类成分的动态变化[J].中草药,2009,40(8)1317-1319.

[32] 郭巧生,汪涛,程俐陶,等.药用菊花不同栽培类型总黄酮动态积累研究[J].中国中药杂志,2008,33(1)1237-1239.

[33] 高学玲,贺曼曼,邹敏亮,等.不同品种药用菊花中游离糖类及游离氨基酸含量的HPLC分析[J].天然产物研究与开发,2012,24(5):639-643.

[34] 卓莉,李霞,邱贵江.杭白菊与黄山贡菊中微量元素的测定[J].内江师范学院学报,2008,23(4):104-105.

[35] 吕瑞,刘璐,何越.两种菊花中微量元素含量的测定[J].微量元素与健康研究,2013,30(3):34-36.

[36] 程存归,李丹婷,刘幸海,等.杭白菊与野菊花的微量元素比较研究[J].光谱学与光谱分析,2006,26(1):156-158.

[37] 俞年军,于娇,张伟,等.ICP-MS法测定亳菊不同部位及其土壤中微量元素[J].中药材,2014,37(12):2136-2139.

[38] 杨春,杨金笛,林帅.菊花、野菊花中的总糖含量测定[J].山西中医,2009,24(6):40-41.

[39] 田硕,苗明三.菊花的研究及应用现状[J].中医学报,2014,29(3):378-380.

[40] 苏爱国.菊花食用价值研究[J].江苏调味副食品,2013,30(1):4-6.

[41] 陈钢,林晓华,吴克.菊花发酵乳饮料工艺优化[J].乳业科技与技术,2011,34(5):220-223.

[42] 段金廒,宿树兰,钱大玮,等.中药资源化学研究思路方法与进展[J].中国天然药物,2009,7(5):333-340.

[43] Jiang H,Xia Q,Xu W,et al.Chrysanthemummorifoliumattenuated the reduction of contraction of isolated rat heart and cardiomyocytes induced by ischemia/reperfusion[J].Pharmazie.2004,59(7):565-567.

[44] Yamamoto J,Tadaishi M,Yamane T,et al.Hot water extracts of edibleChrysanthemummorifoliumRamat.exert antidiabetic effects in obese diabetic KK-Ay mice[J].Biosci Biotechnol Biochem,2015,79(7):1147-1154.

[45] Farag N F,Farag M A,Abdelrahman E H,et al.Metabolites profiling ofChrysanthemumpacificumNakai parts using UPLC-PDA-MS coupled to chemometrics[J].Nat Prod Res,2015;29(14):1342-1349.

[46] Luyen B T,Tai B H,Thao N P,et al.Anti-inflammatory components ofChrysanthemumindicumflowers.Bioorg Med Chem Lett,2015,25(2):266-269.

[47] 田硕,苗明三.菊花的研究及应用现状[J].中医学报,2014,39(3):378-380.

[48] 卫强,纪小影,龙先顺,等.滁菊叶化学成分及其体外抗氧化活性研究[J].中药材,2015,38(2):305-310.

[49] 徐惠君,佟仲生,贾勇圣,等.小白菊内酯抗肿瘤作用机制研究进展[J].中成药,2013,35(9):1985-1988.

ProgressonResourceChemistryofMedicinalPlantsinChrysanthemum

TAOJinhua,DUANJin’ao*,QIANDawei,LIUPei,SUShulan,GUOSheng,QIANYiyun

(JiangsuCollaborativeInnovationCenterofChineseMedicinalResourcesIndustrialization,andNationalandLocalCollaborativeEngineeringCenterofChineseMedicinalResourcesIndustrializationandFormulaeInnovativeMedicine,NanjingUniversityofChineseMedicine,Nanjing210046,PRChina)

The medicinal plants in genusChrysanthemummainly include.Chrysanthemummorifolium,Ch.vestitum,Ch.lavandulifolium,Ch.chanetii,Ch.zawadskiiandCh.indicum.The chemical types of the compounds in theseChrysanthemummedicinal plants are various,including volatile oil,flavonoids,organic acids,amino acids,nucleosides and polysaccharides,etc..The compositions and contents of the components indifferent plants or different tissues of the same species are various,which also could be found in the samples from different cultivars or different regions.The changes of these resource chemical compositions in the different maturity fruits exhibit certain regularities.In this paper,the authors thoroughly summarized the advances of resource chemical compositions and their dynamic variations,and multi-ways comprehensive utilization,and so on based on the thoughts and methods of resources chemistry of Chinese medicinal materials.These data would provide the evidences and references for developing industry chains of medicinal plants resources in genusChrysanthemum.

Chrysanthemum;medicinal plants;resource chemistry;development and utilization

10.13313/j.issn.1673-4890.2016.9.029

2015-11-30)

江苏高校中药资源产业化过程协同创新中心建设专项(2013年度)

*

段金廒,教授,博士生导师,研究方向为:中药资源化学、方剂效应物质基础及中药配伍禁忌研究;Tel:(025)85811116,E-mall:aja@njutcm.edu.cn