台湾北投温泉博物馆历史建筑保护与再利用研究

2016-09-14王蕾霰

王蕾霰

(四川大学锦城学院建筑工程与管理系, 四川成都 611731)

台湾北投温泉博物馆历史建筑保护与再利用研究

王蕾霰

(四川大学锦城学院建筑工程与管理系, 四川成都 611731)

中国台湾历史为多元族群的组合,留下诸多见证历史发展的珍贵建筑遗产。文章以北投温泉博物馆为例,从历史沿革出发,探讨了其空间特色及价值,并重点梳理了博物馆从被指定为古迹、修复整理到再利用的整个过程,借由该个案中历史建筑保护与再利用,可以见得台湾地区在面对历史建筑时所持有的态度和实施的作为,以期对大陆地区开展相关工作有所启发。

历史建筑;保护;再利用

1 北投温泉博物馆概况

北投温泉博物馆前身是北投温泉公共浴场,位于台北北投公园内,修建至今百余年,因荒废即将被拆除,经过各方人士大力奔走,于1997年被指定为台湾三级古迹,1998年10月31日修复后开放参观(图1)。

图1 北投温泉博物馆现状

1.1北投温泉浴场历史沿革

1.1.1原住民时期

北投地区产硫,早期为汉人与原住民之间交易的主要商品,因此汉人陆续移居此地。起初汉人视温泉为沼泽漳瘤之毒水,不知道其保健的功能与价值,一直到德国人、日本人先后来到北投发现温泉,由日本人提倡而开始了温泉开发。

1.1.2日据时期

日本人深信温泉可治百病,战争时期便在北投设立“陆军疗养所”,伤病人员源源不断地送来疗养,促进了北投温泉的发展。当时北投溪第一泷露天浴场因“妨碍风化”之理由屡遭取缔,1905年“台湾妇人慈善会”发起“浴场改良会”几经争取,台北市决定仿照日本静冈县伊豆山温泉的方式,改建泷汤浴场为北投温泉公共浴场,提升一般民众享用温泉的品质,其中设有温泉浴池、休憩室、餐厅、娱乐室等功能,为当时东亚最大型的温泉浴场,成为北投温泉发展史上极重要的代表性建筑,于1913年6月17日正式启用。

1.1.3国民政府时期

光复后北投温泉公共浴场局部维持对外开放,东南角作为台北县议会招待所,二楼由阳明山民众服务社使用,后来和台北市政府警察局北投分局光明派出所共同使用,曾一度租给长虹影视公司使用,随着这些单位陆续迁出,建筑日渐损坏(图2)。

图2 光复初期北投温泉公共浴场

1.2北投温泉浴场造型式样的变化

北投温泉浴场兴建于日据时代,建筑风格深受当时日本建筑的时代思潮影响,为仿英国乡村别墅风格。一楼采用红砖砌造,整体为英国维多利亚式样的基调,局部开半圆彩绘玻璃窗,二楼木造,外墙使用英式雨淋板构造,并辅以其他洋风语汇综合表现,如北向主入口处的门廊,三支烟囱等等,也都是洋风建筑的常用手法,反映了强烈的时代特征。国民政府时期,为了使用和管理上的需要,做了大规模的增、改建。始建至今近百余年,但原有材料老化以至多次的增改建,以致于修复前就与原貌有颇多的出入。

2 北投温泉浴场建筑空间特色

一层为浴场的主要功能空间,与外观的洋风一样,内部空间的设计采用了大量欧式的语汇,装饰以拱廊及彩绘玻璃为主。最具特色的是位于中心位置的大型古罗马式浴池(图3),由圆拱列柱围合的浴池与两侧墙上的镶嵌彩绘玻璃,提供了极为明亮华丽的沐浴气氛,地面墙壁皆铺设瓷砖,营造出气派、奢华的空间氛围。浴池外观呈规矩的长方形,加上外围拱廊的意象,流露出华丽的欧洲罗马浴场的空间构思。

图3 古罗马式浴池

二楼主要是浴场休闲交谊的场所,采用日本传统方式建筑,中间的开敞大厅铺有榻榻米(图4),以糊纸的推拉门划分空间,四周开高窗引入光线兼可通风换气。客人洗浴结束之后可以在此休息交流,品茶用餐,还可以下棋、打桌球,或是到露台欣赏北投溪沿岸的山光水色。

图4 榻榻米空间

3 北投温泉浴场古迹指定过程及修复情况

3.1古迹指定过程

1995年因惋惜如此富有人文特色和历史意义的建筑即将被拆,北投国民小学的两位教师带领学生写了一封陈情书给有关部门,希望保留北投温泉公共浴场。该行为引发了一连串的社区活动,直接推动了古迹指定的过程。在该过程中,由社区人士对北投温泉公共浴场的历史意义及保存价值深入研究,并对未来的使用方式提出意见,同时邀请专家学者会勘,与台湾各有关单位进行密集而有效的沟通,终于在1997年1月29日经审查通过,将北投温泉公共浴场指定为三级古迹,并于同年2月20日公告。

北投温泉公共浴场被指定为古迹的整个过程,在台湾历史上都是绝无仅有的,社区参与在其中所扮演的角色对于之后的文化资产保护具有很大的启发作用。

3.2修复原则及情况

依照台湾《文化资产保存法》规定,古迹应保存原有形貌及工法,如因故损坏,而主要构造与建材仍存在者,应依照原有形貌修复。无论是自然或是人为的破坏,修复的工作应以保存原貌为原则,然而古迹经常在演变过程中因为主观需求功能的转变或客观社会的影响而有所增改,因此“原有形貌”的意义对于每个古迹而言,均应视其特色或演进过程而各有不同,连带在断代上的定位也应视各部位的情况,经多方研判后再做决定。

在北投温泉公共浴场的修复工程中,对已改变原貌者鉴定其原貌,对近年来修改或破坏的部分尽可能予以恢复(图5),而对无法考据的现况,不做猜测性的修改或增建。仍维持原貌的部分,则视其材质破坏情况,分别施以不同程度的修复和保存,使其不再继续遭受破坏,并注意不做无谓的修复。

图5 不同时期瓷砖共存

4 北投温泉浴场再利用

4.1空间定位

1997年底进行过一项《北投温泉文化问卷》的调查工作,调查关于北投温泉文化改造后的功能,249名本地受访者认为北投温泉文化应与乡土教学结合(230人,92.4%),并以服务社区居民生活为主(226人,90.7%),服务外来观光客为辅(160人,64.2%);从这项结果可见,社区意识在北投的萌芽和乡土教学的落实扎根,社区居民亲手打造属于自己的公园和博物馆,也盼望作为引以为傲的温泉文化新生的开端。

北投温泉博物馆在规划之初的定位便不仅仅是一座孤立的馆舍,静态地陈列或研究北投温泉文化的相关文物,而是发挥动态的转译、促发与媒合的功能,与北投的环境密切互动,彰显整个生活圈的文化特色并促使其更加活化、创新。因此首先对周边环境进行重新整理,以北投温泉博物馆、亲水公园为中心,结合阳明山地区之地热景观据点及温泉点,建立温泉生活环境博物园(Eco Museum),以温泉洗掉喧嚣都市生活的疲惫与压力,让大台北都会区的市民就近了解温泉文化的同时,进而对台北盆地的自然环境增加了解与爱护。

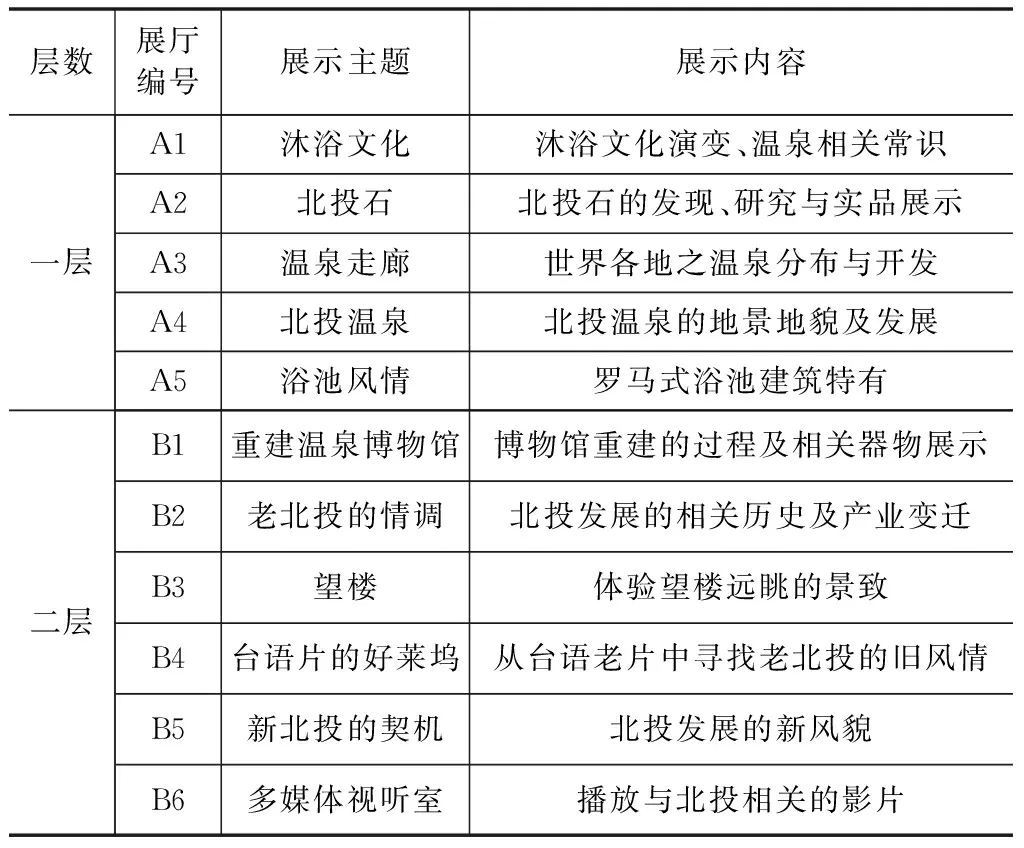

经过专家学者与社区民众多次讨论,浴场不适再用作浴场用途,应以历史性空间之展示为重点。北投天然浴池的实地体验,可利用“温泉博物馆”周边的亲水公园露天浴场来实现,以简化温泉博物馆的功能性,并增加建筑内部的空间利用,以达到展示空间丰富而精致的目标。最终以微型博物馆(Micro Museum)的概念出发,以温泉作为主轴引导出相关展示。目前馆内共分为十一个展览室,展出北投发展史、人文、地质、温泉、北投石、浴场、该馆的历史沿革等,另有多媒体视听室,定时播出北投风物等相关影片,让民众对周遭环境及人文历史有更深刻的认识,进而寻回对乡土的关心与认同感(表1)。

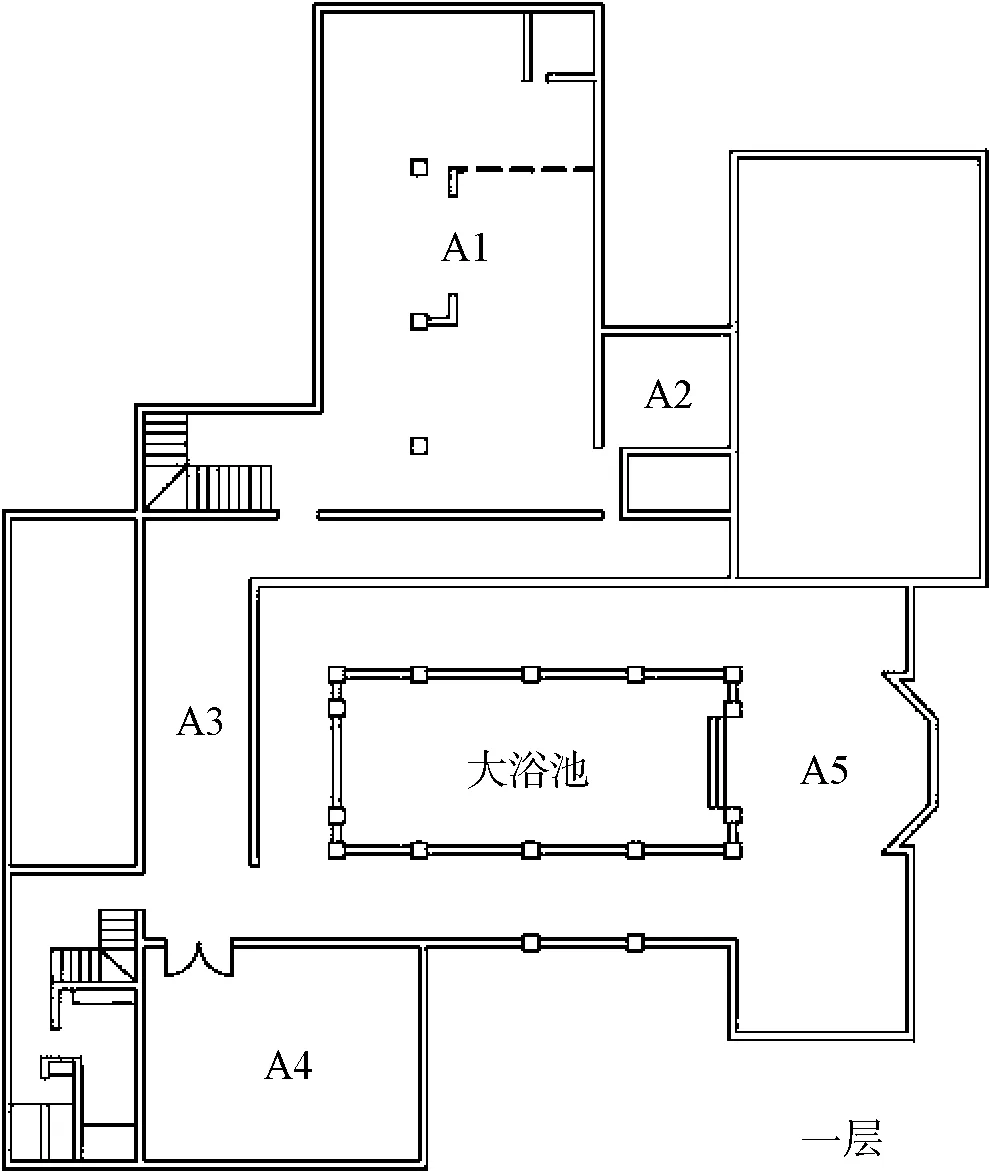

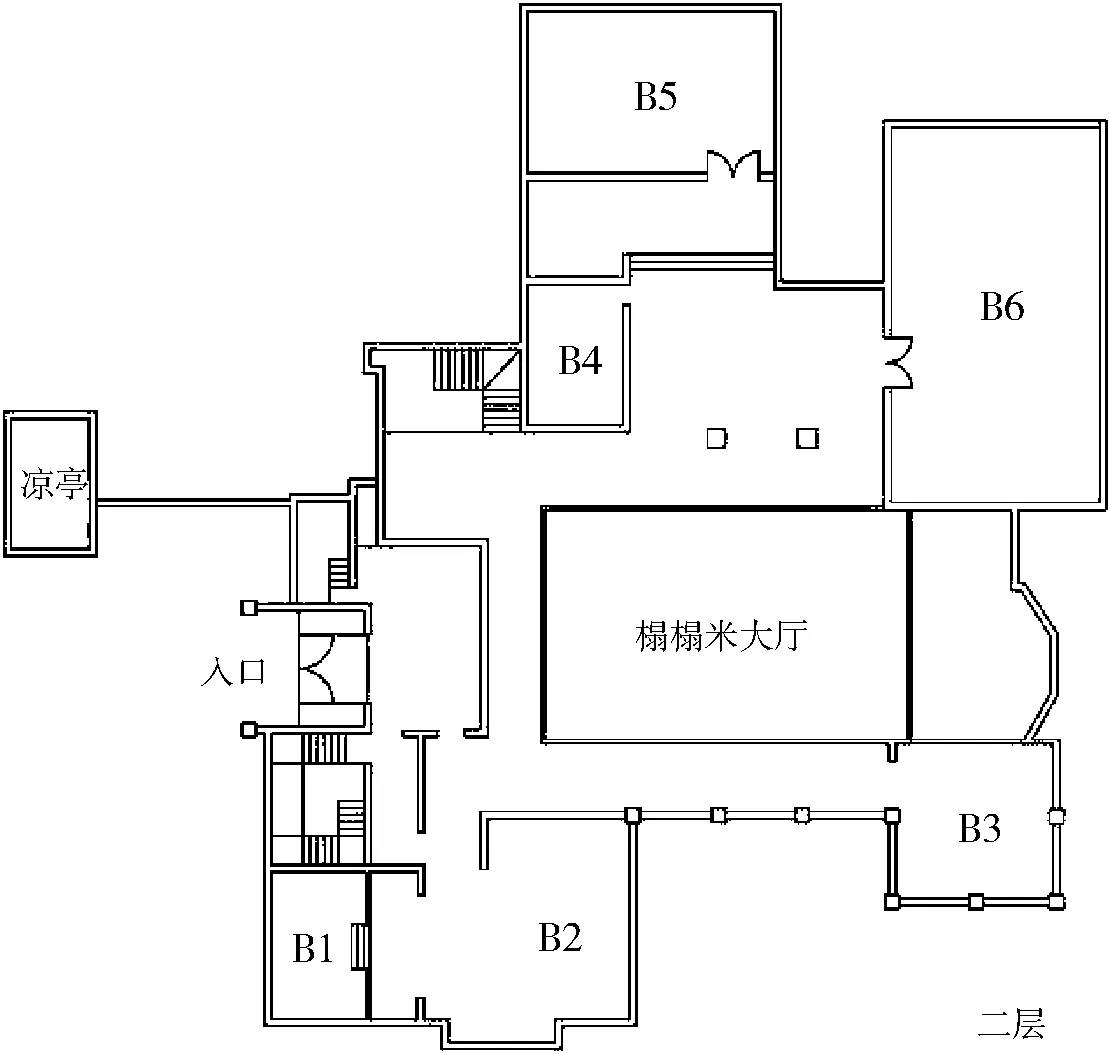

4.2空间规划

在空间规划上,内部空间维持原貌的同时,根据功能需求进行部分增建。由于北投温泉博物馆为公共浴场改建而成,空间布置必须尊重原有配置,除了满足一般博物馆的空间需求外,借由原有浴场空间的特色展现,突显历史建筑再利用的优势(图6)。

表1 各展厅展示内容

图6 博物馆平面示意

由于地势关系,从入口进入可直接到达二层,保留了原有日式榻榻米空间,作为展演空间使用,露台和望楼保留其作为休息眺望的功能,其他空间作为北投相关历史文化的展示及视听使用。除此之外,因曾经租给影视公司使用,且一度是台语片的热门拍摄地,专门开放一个角落为台语片的播放与介绍。这样的空间规划体现了历时性的保存方式,即是将各历史时期的空间元素累加,作为不同历史时期的使用见证。

一层保留了原有主要的浴池空间,分为男浴池和女浴池,以重现当年的场景,展示空间分主题介绍,内容包括北投温泉的地景地貌及发展,北投石的发现,研究与实体展示,以及世界各地温泉分布与发展等等,剩下的作为附属空间,用于后勤管理营运。

4.3营运管理

北投温泉博物馆的运作经费来源于台北市政府文化局以及社会捐款,其营运机制在整个台湾来看都是相当特殊的案例,由社区志工组成的服务队,义务负责博物馆的日常运作,服务志工负责游客咨询服务,协助场地整理,维持参观秩序及品质,维护展示物及展示相关设施。导览志工负责导览解说博物馆建筑物、馆藏、展示及周边景点,研发导览手册、充实解说内容。除此之外还有专业志工,即因特殊功能或业务而招募的志工。

志工服务队当初由社区自发成立,在多年实践中,与上级部门沟通协商形成现在相对完善的机制,旨在提升北投温泉博物馆的服务品质,同时积极结合社会人力资源,提供民众参与服务及终身学习的机会,增进民众对乡土的了解、关怀与参与,进一步推动温泉文化发展。

4.4教育作用

历史建筑的价值在于其集结了祖先的智慧,见证了一个时代的发展,是鲜活的记忆载体。想要将历史建筑的价值发扬光大,必须重视其所潜在的教育意义。

首先是历史建筑与学校教育的结合,配合中、小学甚至大学的课程或课外教学,历史建筑不只是游客参观的景点,而应该让年轻人从其中收获知识与启发。另外,在历史建筑所在社区开展教育训练,让民众更加了解生活的这片土地,进一步认同地域文化,肯定自己在社会中的价值。通过培养志工群体,不但可以解决专业人力不足的情况,让不同领域的有志之士参与事务更能加速知识的传达与思维的创新。

5 小结

北投温泉博物馆是台湾历史建筑保护与再利用的典型案例,其不仅局限于建筑单体的维护与展示,更扩大到周边社区,形成以其为中心的生活环境博物园区。而博物馆也不再只是扮演过去传统的角色,进一步负担起文化再造、相关研究累积、居民终身学习等方面的功能和责任,形成动态的生活文化网络。

北投温泉博物馆的保护活化方式在很多方面值得我们探讨学习,首先,其修复过程中遵循“保存原貌”原则,尊重历史建筑所承载的文化和价值,同时保留历史各阶段的建造使用痕迹,体现了“历时性”的保存理念。其次,社区参与在整个过程中起到的重要作用,突破了以往历史建筑独立存在,被保存下来的空间很少带给其所在地域新的社会影响,而北投温泉博物馆则尝试以志工为主的经营方式,配以各教学机构、社团组织、商业团体等的合作互动,带动起整个社区的新文化与新产业,实现可持续发展和环境再造的社会意义。

[1]张誉腾.台湾的生态博物馆:发展背景与现况[J].中国博物馆,2005(3):68-72.

[2]黄天浩.北投温泉博物馆[J].台湾建筑报道,1999(1):42-54.

[3]洪德仁.北投温泉公共浴场的新生——北投生活环境博物园区的梦想与刍议[J].台北文献,1998(9):167-185.

[4]许阳明.北投温泉博物馆的细部规划[J].北投社,1997(10):9-13.

[5]许阳明.社区博物馆的思考与建构[J].生活环境博物园,1999(6):4-6.

[6]陈林颂.社会文化反省的历史作用空间——北投温泉博物馆[J].书评,1999(41):75-81.

王蕾霰(1988~),女,硕士,助教,主要从事建筑设计方向的教学及研究。

TU242.5

A

[定稿日期]2016-01-21