让·努维尔“材料让建筑消隐”的研究

2016-09-14屈少敏

屈少敏

(重庆大学建筑城规学院, 重庆 400045)

让·努维尔“材料让建筑消隐”的研究

屈少敏

(重庆大学建筑城规学院, 重庆 400045)

让·努维尔是欧洲较早谈论“消解物质性”的建筑师之一,对建筑消隐有着独特的阐释。文章旨在通过结合让·努维尔的相关作品,从建筑消隐的缘由、媒介及手法3个角度来分析解读“材料让建筑消隐”的观念,指出让·努维尔建筑作品的主题是建筑与场所的关系,而不仅仅是建筑的视觉表现,得到建筑通过消隐弱化自身呼应场所与城市文脉的结论。

让·努维尔;材料;消隐;场所

让·努维尔在创作生涯的第四个时期(1994年至今),更关注从信息社会、生态文化、消费等角度思考建筑设计。他认为材料是20世纪和 21世纪的重要课题,材料使用的演变以及对新材料的研究发现是惊人的但这些并不为人所知,应当唤起人们对和对材料以及对二者之间联系的关注,这仍是这个时代的一个重要课题,建筑师要思考的是如何以自己的方式,诗意地、象征地、隐喻地唤起人们对于此类问题的关注,从而让大家意识到我们是处于怎样一个时代中[1]。他常通过材料表现建筑物的透明性,让建筑消解、甚至消失,来表达建筑同它的场所以及时代的联系。这与其他建筑师在强调造型以夺人眼球的手法不同,确实会让人觉得另类而独特。

建筑消隐,顾名思义就是通过一定的手法来削弱建筑的存在感与体量感,使建筑的界面变得模糊,建筑形体难以被人察觉,“隐藏”于场所之中,强调建筑在场所中的“融入”而非“凸显”。建筑消隐的常用手法主要有体量消隐和材料消隐。其中材料消隐主要是通过运用透明材料、反射(镜面)材料、同色同质材料等来建构建筑表皮,以此来消隐建筑[2]。

1 利用透明材质

透明,仅从物理属性而言,是指物体透过光线的能力与性质。透明度较高的材料主要有玻璃、塑料、膜材以及一些金属材料。透明的材料运用于建筑表皮,可使得建筑的体量感得以弱化而变得轻盈通透,消隐于环境之中。经过时代的发展,透明的概念在当代建筑中,不只是单纯的追求光线的透射所营造的通透效果。透明的状态有了更多的层次,如追求朦胧的半透明效果,透射的同时提高反射效果回应环境,透明的界面引入影像媒介等。但无论如何,透明的效果能让建筑体量感减弱,隐匿于环境之中。

1.1利用光的反射与折射

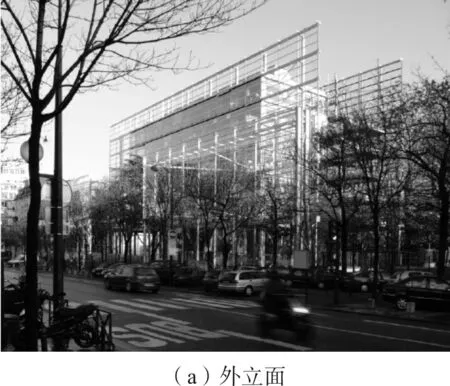

让·努维尔是一个极重视场所、文脉的建筑师,他曾说过:“每次要在既定的地段建造合适的建筑,就好像是在寻找缺少的一块拼图,建筑物的设计并非为了反映周边环境。现代生活的多层次体验,要求建筑摆脱复制与承袭。建筑本身应该能与环境对话,带动周边朝好的方向转变[3]。”于1994年建成的作品法国巴黎卡蒂尔基金会现代艺术中心(图1),这座建筑利用材料的透明性,与周围环境融为一体,回应场所精神,形成虚幻与现实交流的空间,避免了以往建筑带给人们的呆板、冷漠之感。

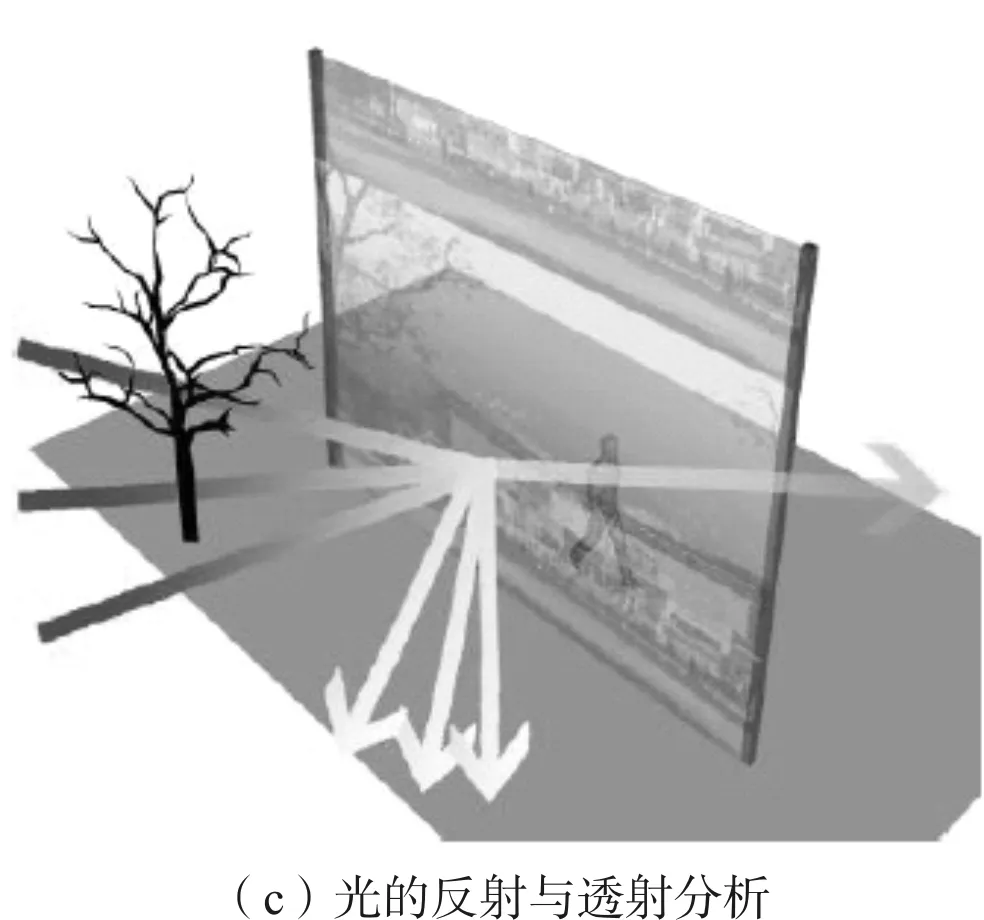

在这座建筑中让·努维尔利用了光的反射与折射,反射材料的组合运用,使得建筑表皮可以最大化的光学反射着建筑周围环境,并将影像以某种程度“过滤”,使二维的表皮带有了“深度”的特质,从而模糊建筑界面,消解建筑体量[4]。这样的手法策略改变了传统建筑一经改造,形式就一成不变的观念,把动态因素例如时间、人的活动,环境的变化等加入到建筑的表达中,使建筑融入环境,有消隐的倾向,同时又赋予了建筑丰富多变的形象。让·努维尔在方案中设计出了3道个性化的、相互平行的墙面图1(b)、图1(c)。这些墙面横穿基地,均由很薄、很轻且透明的玻璃及钢桁条构成。从平面图中可以清晰地看到3条平行线,按3条平行线布置了4片由透明玻璃以及钢檩条构成的玻璃幕墙。首先紧贴巴黎建筑红线规定,沿街布置了2片18 m高的玻璃幕墙,各自中部只有钢檩条构架,没有玻璃,增加了光影的多样性。然后退后15 m的是包裹着建筑主体空间的两片玻璃幕墙,都向外延伸了10 m。

因此,从外立面看,整座建筑看起来就像是层层包裹的玻璃屋。玻璃被巧妙地运用于建筑的立面,巧妙地运用了玻璃材料对于光线不同入射角度带来的透射、折射、反射特性,使得建筑一方面投射出幕墙后内庭院的景色,一方面反射了街道的景象,二者在表面叠合,形成对环境产生复杂反映的立面,同时,映照在玻璃幕墙上的天空,都会使得建筑的边界变得模糊,建筑的体量感也因此得到消解。而3层玻璃构架的前后关系形成了多道的网格界面,更加削弱了建筑的体量感和角部的界限。光在各层表皮之间的跳跃,发生的漫反射进一步逐层传递,最终形成的光感具有柔和性[5]。

图1 巴黎卡蒂尔基金会现代艺术中心

1.2利用视野的变化

维尔·阿雷兹也曾说过“表皮不仅仅是建筑层面上的,也是指整个城市空间的。因为建筑的一半都是在城市空间中的。这之所以令我如此着迷,是因为我感觉城市空间是有可渗透性的,而这种渗透也存在于我们的社会中,社会和政治因素可以在‘表皮’中得以表达。我希望从建筑中看到城市的政治、社会和经济特征,因为我想这些是可以体现在其中的[6]。”

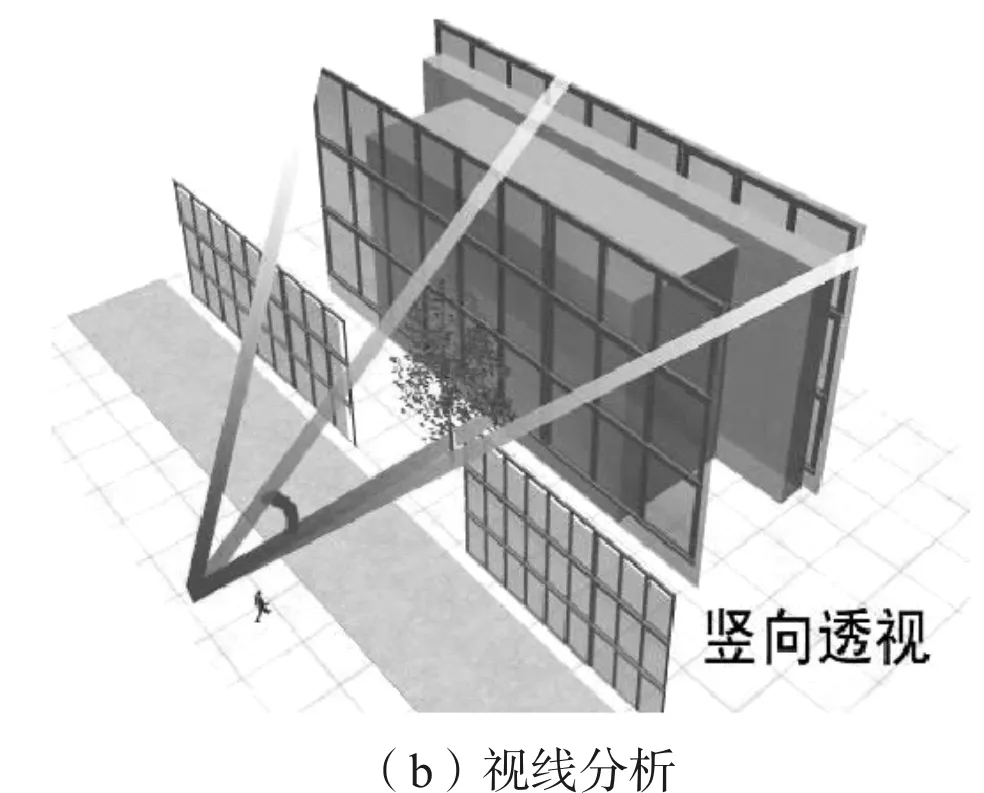

让·努维尔除了利用在建筑表皮类似“图案化”的控制性构件的重复,机械地控制光的进入量,追求阿拉伯漏窗的效果,表达对文脉的呼应,让·努维尔还致力于创造一种易于被人们感受的亦此亦彼、内外兼容的界面,内外的交融,使建筑消隐于特定的场所中。法兰克福维多利亚大厦(图2),这座建筑位于法兰克福的歌德广场的显要地段,为集中安排从事德国艺术工作的公司精品店和部门办公区空间所用,让·努维尔在建筑界面采用一种特殊手法,即以一种移动与演变的视角与深度的视野代替通常的透视,使建筑空间波动于二维与三维之间[4]。内墙采用玻璃材料,结构覆层采用发亮的金属,外墙正立面布置着一排排印花镜面,这个精致而悬垂的玻璃幕墙包住了旧建筑的立面。因而,轻盈透明的界面使建筑的室内与室外的区别模棱两可,加强了通透、精致、卓尔不群的艺术效果。建筑的外立面不再是一面泾渭分明的实墙面,取而代之的是一个将建筑内部空间向城市外部空间敞开的开放性的界面,也是周围环境渗透到建筑室内的界面,建筑空间亦内亦外、亦虚亦实,建筑内部与外部相互联系和相互过渡时呈现一种亦此亦彼的特点。多层的建筑表皮,多种建筑材料的相互影响,使建筑界面具有较强的过渡性和层次感,这种弹性空间适应和满足人们的多方面行为心理需求。

图2 法兰克福维多利亚大厦

让·努维尔对玻璃等透明材料的重新认识和深入挖掘,创造出消解建筑体量和消失轮廓边界的艺术效果,具有很强的非物质化倾向。重量消失的美学深受让·努维尔的青睐,它在很大程度上缓解了建筑形式不同所带来的冲突感,使建筑融入到周围环境之中。

2 利用不透明材料

不具有物理透明度或者说不具有足够物理透明度亦能够表现为“透明”表皮。因为视线上的通透仅仅是“透明”表皮的充分条件,而不是必要条件。

2.1利用玻璃砖的镜像

玻璃砖这种不透明的材料,虽然建筑内部不能与周围环境渗透,人们的视野不能直接看到建筑内部的空间结构,但它却有类似镜子的原理,对周围环境进行反射,被反射的物体在建筑上呈现出对称镜像的效果,在视觉上建筑好像被隐藏于周围的环境,模糊了建筑的存在感,达到建筑消隐的效果,形成一种“伪透明”的效果,同时周围环境的变化,使建筑产生一种变幻莫测的意味。

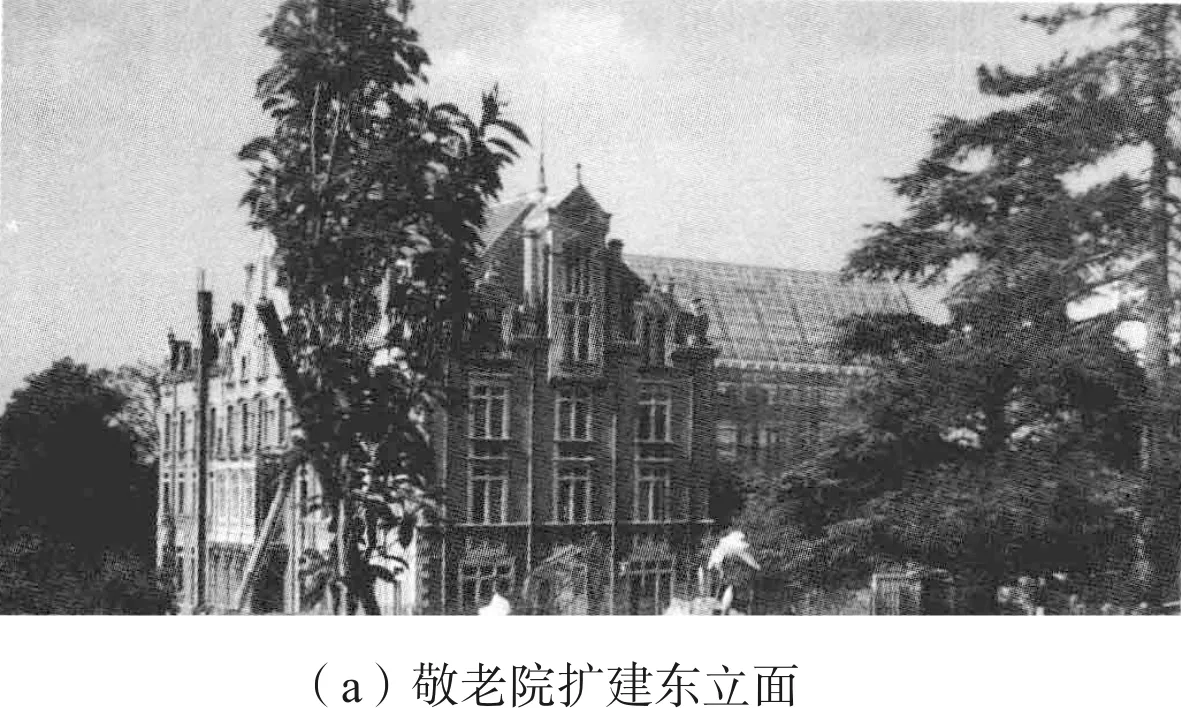

让·努维尔设计的法国巴黎郊区科尼亚克·热基金会敬老院扩建是一个典型的例子(图3)。该项目是对一座建于19世纪下半叶的敬老院进行扩建及装修,原建筑为一幢新哥特风格的尖坡顶府邸。让·努维尔的敬老院扩建意图是创造一个原建筑的“镜像”——一幢新的客房楼。这一镜像产生抽象的两面性:老楼的比例与布局被投影到一个似乎要消失的新楼上。在扩建部分,屋面由玻璃建造,包括走廊上倾斜布置的玻璃和新住宅屋顶结构上的玻璃瓦。新建筑采用混凝土结构,其外立面是40 cm×40 cm的镀锌钢网格悬挂一种特制玻璃砖的幕墙。新楼的外立面——一个不透明的玻璃体。这种一半像镜子,一半像水晶的效果游离于实体与透明之间,产生了细腻的变化。此外,建筑内部楼层在竖直方向上连接在位于走廊南北两端的透明电梯上,南北两个主要立面采用悬挂式通高幕墙,一直延续到屋顶。

图3 科尼亚克·热基金会敬老院

2.2利用格栅的虚实

格栅是建筑表皮的一种构件,很多时候被用来装饰产生虚空间,与建筑立面其他部位产生虚实对比。有效地控制“透明性”,并且由于脱离了结构,其可操作性更强,可利用不同的疏密格栅具有明确的方向性,另一方面,让·努维尔却利用格栅这种近似于半透明介质,根据人们视野的限制的特点,产生建筑消隐的倾向。

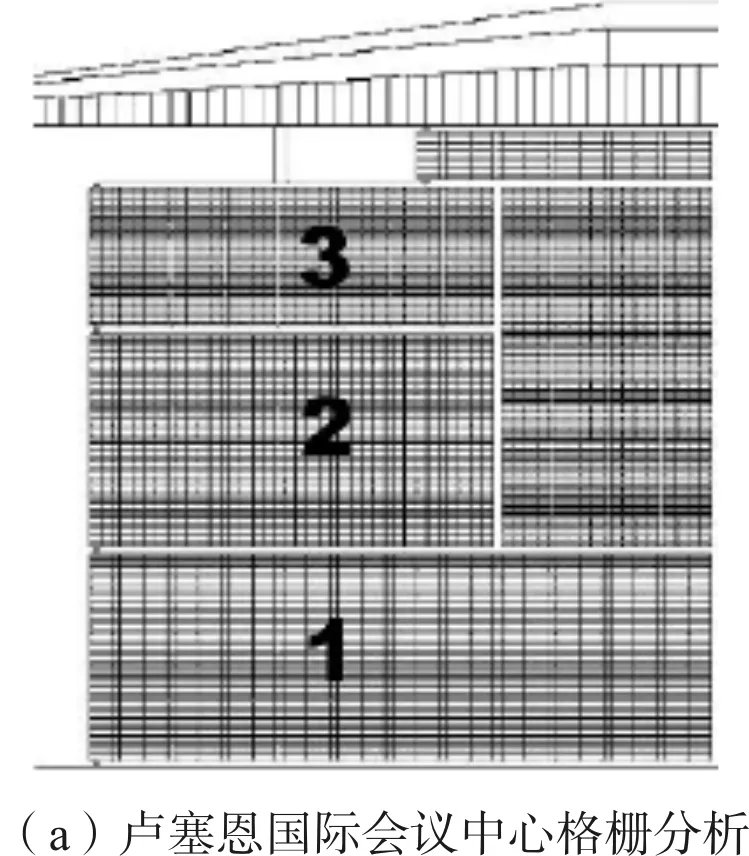

在瑞士卢塞恩国际会议中心(图4),让·努维尔在建筑西立面上,大面积使用了铝制格栅,这层格栅突出于玻璃幕墙20 cm,杆件尺寸小且致密,形成一层类似编织物的效果。格栅30 mm×80 mm截面的实心铝件按横向排列的方框,与常见的铝合金遮阳构件不同,它不参与立面划分,只是以一种细密的半透明介质存在,密度从建筑下部向上部逐渐递减,格栅与玻璃的相互作用,再联合玻璃的反射,从外面看去,整个建筑立面上的格栅线条感被削弱,如覆盖着一层丝绸那样朦胧,从而弱化了建筑形体,也有建筑消隐的倾向。

3 利用绿色植被

技术的发展,绿色建筑越来越多地出现在当代城市规划和建筑实践的语境中,关于植物的理念,让·努维尔坚持认为,“植物是充满活力的东西”[7]。让·努维尔采用各种途径将自然景观转化成都市环境。将建筑作为一种人和自然的媒介关系而存在,让其扮演者彰显自然的角色,而不是从自然中割裂出来,让自然彰显建筑。

让·努维尔设计的西班牙人类进化博物馆将绿色植物表皮做的更为极致(图5),它位于城市古老核心区旁边阿尔兰松河的南岸,前身是13世纪的圣保罗修道院。建筑形态如自然的山一般,远古一般的外形,建筑的外立面,包括第五立面,建筑整体被覆盖着传统的地方植物,内部采用可拆卸金属结构,建筑形态与建筑材料的结合,可以让人想起附近的阿塔普尔卡山。这种重构大地形态的建筑完全消隐于环境中,成为自然的一部分,与周围环境一样经历着时间、气候的变换,这也是让·努维尔追求的文脉。

图5 西班牙人类进化博物馆

通过对让·努维尔作品的研究,发现让·努维尔作品的主题不仅仅是建筑的视觉表现,而是建筑与文脉、场所、环境的关系,其中之一的创作手法便是建筑的消隐。建筑通过消隐以弱化自身,进而融入场所,在环境、人、建筑三者的作用关系中,建筑只是作为人与场所的“媒介”,对于这样“媒介”的创造,主要是通过建筑师对建筑所处场所的研究以及对相应材料的建构。

我国正处于高速城市化建设时期,大量的建筑设计追求形态上的新、奇、异,缺乏对人、建筑和场所之间相互关系的考虑。让·努维尔“建筑消隐”的建筑观及其对待建筑与场所关系的设计态度值得我们反思,并且在对材料特性的挖掘把握和材料的建构方式也非常值得我们借鉴和学习。

[1]让·努维尔,牛燕芳,邹强.此时,此地,此人——让·努维尔北京访谈录[J].城市环境设计,2012(3).

[2]刘景阳.浅谈建筑的消隐[J].中外建筑, 2013(9):41-43.

[3]王军强.让·努维尔的作品与思想[M].中国电力出版社,2006.

[4]刘松茯,丁格菲.普利茨克奖获奖建筑师系列: 让·努维尔[M].北京: 中国建筑工业出版社,2010.

[5]王军强. 让·努维尔的作品与思想[M].北京:中国电力出版社,2006.

[6]陈兴华,张炯.解读隈研吾“材料让建筑消隐”[J].华中建筑,2012,30(6):5-8.

[7]维雷娜·辛德勒.让·努维尔:文脉与植物的理念[J].项琳斐,译.世界建筑,2010(5):31-35.

[8]莫文南.让·努维尔作品的材料表现特征研究[D].上海交通大学,2009.

屈少敏(1991~),女,硕士研究生,研究方向为建筑设计及其理论。

TU-023

A

[定稿日期]2016-04-26