基于“碎片化”的地方暴力恐怖事件防控体系构建

2016-09-10于水姜凯帆

于水 姜凯帆

摘 要:目前,我国正处于社会转型期,社会矛盾不断增加,导致各类危机事件时有发生。2014年,全国发生多起恶性暴力恐怖事件,充分暴露出各地方在应对过程中普遍存在危机意识、应对主体、应对过程、法律体系“碎片化”的问题。对此,本文运用整体性治理理论,强调以政府为主导的多元治理,树立全过程治理理念,从组织架构、社会资本、电子信息网络建设、制度保障等层面构建“点—线—面”立体化的地方暴力恐怖事件防控体系,并通过反馈调节不断提升危机治理能力,从而实现治理能力的现代化。

关 键 词:暴力恐怖事件;整体性治理理论;防控体系

中图分类号:D630.8 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2016)01-0008-06

收稿日期:2015-05-20

作者简介:于水(1966—),男,山东烟台人,南京农业大学公共管理学院教授、博士生导师,管理学博士、政治学博士后,研究方向为区域治理与政策、公共危机管理;姜凯帆(1989—),女,河南郑州人,南京农业大学公共管理学院行政管理专业硕士研究生,研究方向为区域治理与政策、公共危机管理。

基金项目:本文系江苏省社会科学基金项目“公共危机视角下县域信访治理机制研究”的阶段性成果,项目编号:K0201400701;南京市社会科学基金项目“推进南京市域治理体系和治理能力现代化研究”的阶段性成果,项目编号:14Z05。

一、问题的提出

20世纪后期以来,社会矛盾日渐增多,社会不确定性显著增强,人类社会已进入“风险社会”。[1]在现代化进程中,生产力的指数式增长使危险和潜在威胁的释放达到了一个前所未有的程度。[2]特别是进入工业社会以来,社会风险性不断增加,一个地区的风险很容易波及其他国家和地区甚至全球,比如近年来发生的暴力恐怖事件。因此,必须构建暴力恐怖事件防控体系,做到积极应对。2003年“非典”之后,我国建立了以“一案三制”为核心的国家安全管理体系,但随着社会的发展,人们开始认识到单纯依靠政府的力量难以有效应对各类危机,需要政府、企业和社会组织的有序参与。目前,我国虽已开始注重对暴力恐怖事件的防控,但在很多方面还存在缺陷,“发生在地方,治理靠中央”的现象仍普遍存在,而且近几年发生的暴力恐怖事件给人民的生命财产安全及社会稳定带来了很大的威胁。因此,必须建立起完善的地方暴力恐怖事件防控体系,提升政府的危机治理能力,用完备的制度和规范的秩序来减少和规避危机。

二、暴力恐怖事件的特征及相关研究进展

暴力恐怖事件是社会政治学意义上的带有价值判断的一个概念,是由暴力恐怖活动直接产生的,具有一定规模和武装暴力性质的,并在实施暴力犯罪过程中造成重大财产损失和人员伤亡的各类违法犯罪活动,具有突发性和破坏性、公共性和社会性、高度不确定性等特征。学界对暴力恐怖事件的研究多集中在国际关系学、政治学、社会学、法学等领域,研究主要集中在对恐怖袭击的定性描述上,从危机视角研究的还不多。20世纪70年代以后,由于此类事件已发展成为影响全球的不稳定因素,因而受到了世界各国和地区的广泛关注。20世纪80年代以来,国际恐怖主义、国内外敌对势力、民族分裂主义和宗教极端分子构成了对中国的威胁,但相关研究比较分散,多为事发后的定性描述,缺乏系统性,与之相关的全国性数据库也尚未建立。目前,很多国家都已经建立了全球恐怖主义数据库或跟踪系统,并在恐怖主义特点、根源、预测和评估模型以及应对策略等方面取得了大量研究成果。在我国,由于“防恐反恐”意识较弱,因而相关研究起步晚、成果少。另外,缺乏相关立法,虽然目前各界一直呼吁的《反恐怖法》已经进入相关立法议程,但还未出台并发挥作用。引发暴力恐怖事件的原因是多方面的,主要受到包括经济、文化、教育、[3]民主化进程[4]和政治自由度[5]等因素的影响。学界在探讨如何应对暴力恐怖事件方面,很多学者将其纳入“危机治理”研究范畴,主张采用多中心协同治理的方式予以应对,同时强调公众参与的重要性,[6]即建立由政府、非政府组织、企业、公众以及媒体共同形成的政府——社会协作伙伴关系。[7]通过危机教育、危机动员以及危机训练等方式提升公众对危机进行预防和应对的能力。[8]总之,需要政府和全社会的共同参与。[9]

三、突发暴力恐怖事件案例分析

最近几年,全国各地暴力恐怖事件时有发生,仅2014年造成重大伤亡以及社会影响的就有9起(见下表):

上述事件的调查结果大多都被定性为“有组织、有预谋的恐怖袭击”事件,危害性大,破坏性强,严重影响了社会稳定。在谴责暴徒凶残暴行的同时,我们也应反思我国在地方暴力恐怖事件应对方面存在的问题。

以其中三起暴力恐怖事件为例:2014年3月1日晚9时20分,8名暴徒在昆明火车站广场、售票厅等处砍杀无辜群众,短短几十分钟内29名无辜民众丧失生命,130余人受伤。2014年4月30日晚7点,新疆乌鲁木齐火车南站发生暴力恐怖袭击案件,暴徒在乌鲁木齐火车南站出站口接人处持刀砍杀群众,同时引爆爆炸装置,造成3人死亡,79人受伤,其中4人重伤。2014年5月22日7时50分许,有2辆无牌汽车在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街的一个早市冲撞群众,此后2辆车发生爆炸起火,造成31人死亡,94人受伤。

这三起案件都属于精心策划、有预谋的恶性案件,虽然策划已久,但地方政府相关部门却未得到任何消息,只能在事件发生后采用“被动式撞击”的应对方法。而且结合近几年发生的类似事件,从总体上进行分析,也凸显出我国各地方在暴力恐怖事件应对方面存在的“碎片化”问题:

⒈相关法律法规的“碎片化”。由于受到“重刑民、轻行政”的传统思想及诸多现实因素的影响,我国对突发暴力恐怖事件的立法研究并未引起足够的重视,因而呈现出“碎片化”局面。如相关法律间的划分不够明确,有些法律制度在具体执行时还存在诸多争议,缺乏统一的指挥协调机制等。虽然近些年暴力恐怖事件时有发生,但我国也只是在刑法中对恐怖主义犯罪有比较简单的规定,以恐怖主义犯罪命名的条款只有两个。特别是我国现行的刑事法律只对业已完成的传统犯罪作为惩罚对象,相对于恐怖活动的动态发展,未能起到很好的预防和制止作用。

⒉“分级管理、属地管理、分类管理”带来的“碎片化”。很多暴力恐怖事件都发生在地方,但地方政府却不是中枢控制主体。我国实行分级的垂直管理体制,如果发生危机事件,地方政府必须层级上报,上级政府通常将“维稳”作为地方政绩考核的重要指标之一。因此,地方政府往往采取“捂着、盖着”的折中策略,并未在暴力恐怖事件发生前的风险状态进行有效应对,未将危机扼杀在萌芽状态,最终酿成了轰动全国的悲剧。属地管理强调分权化,各地方政府“各自为政”,在我国表现得比较明显的就是各个同级政府之间,比如各个省(自治区、直辖市)、各个市(县)等,缺乏有效的协调联动机制,信息不能共享。资源管理及分配的“碎片化”容易导致权力寻租行为滋生蔓延。如昆明“3·1”事件发生前,这些恐怖分子于2013年12月即在广东、甘肃等地进行准备和策划,但各地方政府并未察觉,未形成有效的反恐联动体系。暴力恐怖事件虽然可以划分为某一类或者划入某一领域,但往往涉及多部门多领域,比如这几起暴力恐怖事件发生后,即需要全社会的协作应对。昆明火车站的暴力恐怖事件就暴露出分类管理导致的缺陷,各部门之间沟通不畅,降低了对暴力恐怖事件反应的灵敏度,造成了人力、物力、财力的巨大浪费。

⒊应对主体“碎片化”。府际之间、政府各部门之间、政府与社会各主体之间缺乏有效的协调沟通,未形成各地联动的数据库。火车站、广场和出站口等人员密集地区监管较弱,缺乏有效配合,未能及时有效阻止事态扩大。在暴力恐怖事件面前,其他社会主体的作用未得到有效发挥,由于信息不对称,缺少相应的沟通渠道,在真正需要协作时往往呈无序状态。此外,我国的网络监管存在不到位的问题,在案件审理时发现,暴恐分子大都看过国外的暴力恐怖袭击视频,在实施暴力恐怖行为时有经验、有组织。正是由于各主体之间的“碎片化”,给应对过程带来了一定的难度。

⒋应对过程“碎片化”。主要体现为注重事后控制,应急预案缺乏指导性,针对突发暴力恐怖事件的预警系统未发挥应有的功效,缺乏常态性长效应对机制。另外,暴力恐怖事件发生后,地方政府各部门的协调缺乏全局性,应对效率低甚至出现了指挥失误的现象;相关救援人员及工作人员缺乏训练;沟通渠道不畅通,阻碍了非政府主体的参与,等等。

⒌全社会应对暴力恐怖事件的意识较弱,呈现“碎片化”特征。主要表现在事发前的预防、事发时的应对和事发后的反思学习等方面。从这些暴力恐怖事件可以看出,事发前各个地方对此类事件都缺乏防范意识,未能有意识地建立预防性的合作网络;社会成员的危机意识淡漠,缺乏应对危机的能力。这几起暴力恐怖事件发生后,公众大都惊慌失措,不知道该如何应对,也反映出社会成员缺乏应对突发暴力恐怖事件的能力,缺乏有效应对的知识和技能。事发后,社会相关人士分析,由于疆内防控逐渐森严,暴力恐怖事件已由疆内向内地那些疏于防范、易于袭击、安保薄弱的地域蔓延,并选择车站码头、机关学校等人群密集的地带作为案发地。但相关政府部门却未对以上地区进行周密的防范,也未对公众开展相关知识的普及教育。

美国是在不断吸取历史惨痛教训中完善暴力恐怖事件防控体系的。美国在“9·11恐怖袭击事件”中直接经济损失900多亿美元,伤亡数以千计,同时,它对全球政治格局也产生了深远的影响。[10]美国安全部门意识到看似严密的治安系统却存在较大的漏洞和薄弱环节,无法在事前有任何察觉,因此对其进行了大量修改甚至重建,建立了较为完备的暴力恐怖事件防控体系。

四、建立“点—线—面”的立体化暴力恐怖

事件防控体系,提升危机治理能力

美国未来学家阿尔文·托夫勒曾经说过,“由于不去预先考虑未来的问题和机会,我们正从危机走向危机”。[11]由于各地方在暴力恐怖事件应对方面存在危机意识、法律体系、应对主体、应对过程等多方面的“碎片化”问题,因此,应运用整体性治理理论来构建现代化的暴力恐怖事件防控体系,提升危机治理能力。整体性治理理论是由英国学者佩里希克斯提出的,这一理论强调以问题的解决为逻辑起点,是一个逆“碎片化”过程,整合并利用各利益相关者的专有资源和比较优势,形成多变的网络结构,并且这个网络结构是多个组织相互依赖的结构,信任和责任是基础。[12]在防控理念方面,以防控效果、整体预防为导向;在组织形态和活动方面,强调政府和非政府主体的跨界合作,政府内部需要横向协同和纵向协作,强调大部门式的防控;[13]在防控手段方面,强调数据库建设,实现信息共享。整体性治理理论强调协作,要求政府、公众、社会的积极配合,达到一个共同的目标,这一理论对提升我国的危机治理能力具有重要意义。

借鉴帕特南的社会资本理论,公众是民间参与网络中的结点,公众之间相互沟通、合作,能够形成互相帮助的网络。在暴力恐怖事件防控体系中,社会是一个错综复杂的网络,政府、企业、大众媒体、非政府组织、公众等各个主体是这个网络中的 “点”,是暴力恐怖事件防控体系中最基本的构成元素。但是,分类管理导致各个主体呈“点”状分布,分级管理使各个主体呈现出从“中央——地方政府”的“线性”状态,属地管理使地方政府等各个主体以及相互联动呈现“点——线”交织成的“面”的特征。也就是说,暴力恐怖事件发生后,地方政府只能在本地区内对有限的资源进行调配。换言之,暴力恐怖事件发生时,各地方的这些“点、线、面”并未有效联合,而是呈现出无序的状态。

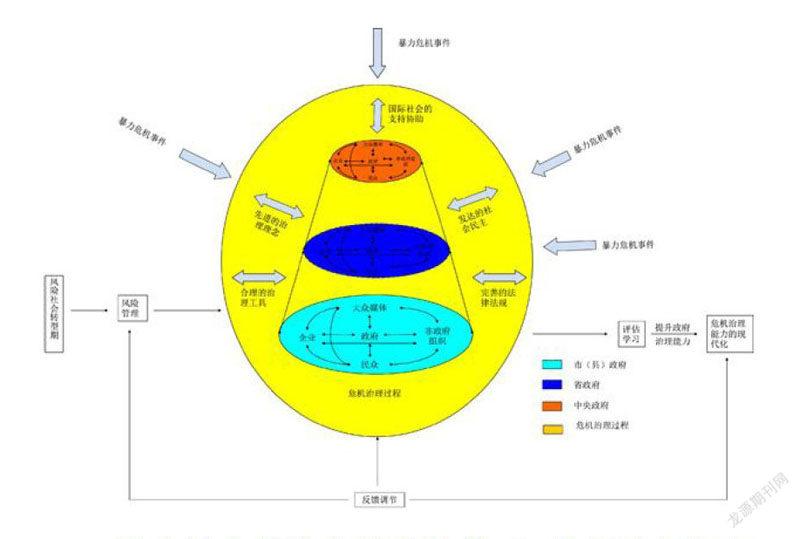

因此,地方暴力恐怖事件防控体系应在政府主导下,运用整体性治理理论,将企业、非政府组织、公众、媒体等其他作为节点的各个主体联合起来;在各级政府以及其他主体的配合下,形成全社会联动的“点——线——面”交织的暴力恐怖事件防控合作网络(见下图)。整体性治理理论将各级政府及社会各主体作为一个整体,在政府主导下协作运行。无论是在中央层面还是在省、市(县)层面,每一级都形成一个完整网络,以政府为主导,企业、非政府组织、公众、大众媒体等多方协作,以整体性治理理论为核心,依靠合理的治理工具和完善的法律法规及国际社会的支持作为保障,多方协作,快速有效地应对暴力恐怖事件。此外,各级政府特别是各省、市(县)政府以及社会各主体要认真总结经验教训,发现不足并及时改进。换言之,要构建暴力恐怖事件防控体系,必须树立全主体、全要素、全过程的治理理念,[14]在应对暴力恐怖事件时,快速启动治理网络,并在不断总结反馈的循环中提升危机治理能力,实现政府治理的现代化。

构建暴力恐怖事件防控体系,必须从组织架构、制度、科技等多方面保障以政府为主导的多主体参与,提高防控能力、处理能力、反馈能力,以实现政府危机治理能力的现代化。

(一)健全法律法规,明确各主体的责任,完善问责机制

要改变相关法律法规“碎片化”的局面,必须构建以法律体系完备、组织结构完善和应对网络完整为特点的暴力恐怖事件防控体系,既包括基本法律,也包括专项立法、综合性立法等。如出台《反恐怖法》及其他相关法律,明确政府和其他主体的责任,预防并有效应对暴力恐怖事件。另外,在法律上确定各主体的权责之后,要对其进行有效的评估和监督,对违反法律的相关责任人及其他社会主体进行问责,做到有责必问,有错必究,减少暴力恐怖事件的发生几率,确保社会和谐稳定。

(二)建立跨区域暴力恐怖事件应对大部门机制,实现地区、部门之间的跨界合作

建立暴力恐怖事件防控体系,首先要实现全国范围内的信息互动、搜寻和提供,加强全国各地区以及各部门之间的沟通协作。大部门管理是整体性治理模式的核心特征之一,也是近年来政府机构改革的热点。[15]日本在危机治理过程中改革中央机构和组织形式,建立了国家专门统一应对危机的管理机构——“内阁危机管理总监”,有效地增强了中央和各级组织对突发事件的预防和应对能力,西方很多国家也通过类似的做法进行危机治理,取得了显著效果。针对属地管理带来的“碎片化”问题,应根据区划设置建立起跨区域并覆盖全国范围的专门机构来统一指挥,实现部门之间的跨界合作;动员非政府组织、公众、媒体等积极参与演练,进行有关应对暴力恐怖事件知识的普及和宣传等,以有效预防危机,提升危机应对能力。

(三)强调整体性多元治理,完善电子信息网络建设

整体性治理理论认为,应加强政府主导下的政府与社会、市场的协作,形成应对暴力恐怖事件的网络,做到全过程的有效应对。对危机的预警、防控、回应以及危机后的重建,都必须建立在准确、全面、适时的信息基础上。[16]在当前的社会背景下,政府在各个社会主体中处于主导地位,在资源分配过程中占有绝对优势,因此,应结合整体性治理理论进行多元治理,实现各主体间的合作。暴力恐怖事件表现形式的多样化使危机治理方式从传统手段走向数字化、现代化已成为必然趋势,对此,必须建立相应的数据库,完善全社会的电子信息网络。这样,既可以提高效率,降低成本,打破“分级管理、属地管理、分类管理”的“碎片化”局面,也能够提高地方政府的预警、防控、反馈等多方面的能力。

(四)畅通沟通渠道,增强公众的危机意识

在暴力恐怖事件发生后,全社会要积极进行反思总结,不断增强公众的危机意识,提高危机应对能力,这样,既可以使危机事件减少或消失在萌芽状态,也能够在暴力恐怖事件发生后进行及时、有效的反馈,使暴力恐怖事件防控体系更加完善。构建暴力恐怖事件防控体系的目的是为了预防此类事件的发生。根据社会资本理论,应当使公众在不断沟通的基础上相互合作,建立一种信任关系,增加社会信任度,形成互动的网络,制定相应的规范来约束彼此的行为,这样,才能有效应对危机事件。

【参考文献】

[1](英)安东尼·吉登斯.失控的世界[M].周红云译.江西人民出版社,2001.

[2]Ulrich Beck(1992),Risk Society:Towards a New Modemity[J].London:SagePublication,1992(20):183.

[3]Benmelech,E.,C.Berrebi and E.F.Klor.Economic conditions and the quality of suicide terrorism[J].The Journal of Politics,2012(74)01:113-128.

[4]LaFree,G.and G.Ackerman.The Empirical Study of Terrorism[J].Social and Legal Research.Annual Review of Law and Social Science 2009(05):347-374.

[5]Vujadinovic,D.Global Civil Society as Concept and Practice in the Processes of Globalization[J].Synthesis Philosophica 2009(24)1:79-99.

[6]罗森塔尔.危机管理:应对灾害、暴乱与恐怖主义[M].中信出版社,2002.

[7]张成福.公共危机管理:全面整合的模式与中国的战略选择[J].中国行政管理,2003,(07):17-20.

[8]薛澜.危机管理——转型期中国面临的挑战[M].清华大学出版社,2003.

[9]Jean-Luc Wybo,Harriet Lonka. Emergency Management and the Information Society:how to improve the synergy?[J]International Journal of Emergency Management,2002,Vol.12:183-190.

[10]李泽洲.建构危机时期的政府治理机制——谈政府如何应对突发性公共事件及其危机[J].中国行政管理,2003,(06):6-10.

[11](美)阿尔文·托夫勒.未来的冲击[M].孟广均译.新华出版社,1996.

[12]胡象明,唐波勇.整体性治理:公共管理的新范式[J],华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,(01):11-15.

[13]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008,(10):52-58.

[14]刘霞,向良云.公共危机治理[M].上海交通大学出版社,2010.

[15]刘超.地方公共危机治理碎片化的整理——“整体性治理”的视角[J].吉首大学学报(社会科学版),2009,(03):78-81.

[16]张玉磊.公共危机治理:从碎片化到整体性[J].理论探索,2012,(06):117-120.

(责任编辑:高 静)