黑色旅游的愉悦情感与美丑双重体验

2016-09-10谢彦君孙佼佼

谢彦君 孙佼佼

摘 要:黑色旅游是一种复杂的旅游现象。不同于其他形式的旅游,黑色旅游者面对的是具有美与丑双重特性的凝视对象。从价值和情感两个方面而言,旅游者的体验兼具积极与消极双重价值取向和审美与审丑的双重情感历程。也正因为如此,在一般的大众认知与专门的学术研究中,黑色旅游所具有的愉悦性本质常常处于被隐藏或被曲解的状态。鉴于黑色旅游体验所兼具的愉悦的一般性和特殊性,本文提出黑色愉悦这一概念,并对黑色愉悦的多重来源,即直接获得的积极情绪、反向获得的积极情绪以及直接获得的消极愉悦进行了抽象和论证;对黑色愉悦得以实现的前提,即多样性距离的存在进行了阐释;对黑色愉悦的在场体验进行了剖析;对看似矛盾实则统一的美丑双重体验进行了论述,并在此基础上讨论了黑色旅游体验所具有的个人建构和社会建构功能。通过以上尝试,本文力求对黑色旅游的本质——即黑色愉悦,给出一个更为彻底、全面以及客观的说明,以期对该问题给出一个综合的理论解决方案。

关键词:黑色旅游;黑色愉悦;在场体验;距离与在场

中图分类号:F59 文献标识码:A

文章编号:1000176X(2016)03011607

与其他旅游形式相比,黑色旅游既有一般性,又具有显而易见的特殊性。不过,本文所要阐明的观点是,不管黑色旅游的具体动机、内容、实现方式及其现象形式如何纷繁复杂,但就其本质而言,皆可用一个概念予以表征,即黑色愉悦。其中,“愉悦”表明了黑色旅游体验与一般旅游体验所具有的本质上的共性特征;而“黑色”则以其类型学上的独特规定性限定了黑色旅游体验中愉悦所具有的独特性。本文以此为切入点,进而对黑色旅游所具有的愉悦性本质以及若干相关问题进行多角度和多层面的理论阐述。

一、从Dark到黑色

现实生活中可以定性为黑色旅游的现象由来已久,但相关的学术研究自20世纪90年代开始才从欧美逐渐发展起来。在最初阶段,研究者对这一类旅游的描述在概念或术语上并不统一。最早在1996年,Tunbridge和Ashworth[1]在其研究中使用了“不和谐遗产”这一概念来讨论与屠杀、暴行、死亡和疾病相关的遗产旅游。同年,Seaton[2]提出了死亡旅游这一术语。同在1996年,Foley和Lennon[3]使用了黑色旅游(DarkTourism)一词,此后,Foley和Lennon[4]又于2000年出版了专著,自此,黑色旅游的概念才得以广泛使用。

与此同时,一些学者也使用其他术语来指称类似的旅游形式,例如Blom[5]提出的病态旅游;Tumarkin[6]提出的创伤景观;Molokáǒová和Molokǒ[7]所定义的悲伤旅游以及灾难旅游(例如国外有专门以DisasterTourism为主题的网站[8])等。虽然在各种研究文献中,黑色旅游、死亡旅游、创伤旅游以及悲伤旅游等术语常常都被交替使用[9],但学界和业界最为普遍使用的依旧是DarkTourism。实际上,与其他描述相比,Dark一词的内涵更具包容性和抽象性,能够将其他不同术语所指代的现象全部囊括在内,从监狱、刑场、战争遗址、自然灾害遗址,到墓地和陵园、屠杀纪念地、意外事件发生地、名人死亡地以及传说中的幽灵出没地等,可谓不一而足。Bowman和Pezzullo[10]认为,用Dark这一形容词来描述该旅游类型所涉及的现象,实际上涵盖了那些不安的、苦恼的、可疑的、奇怪的、病态的以及堕落的事物。

在国内,相关的研究文献也呈现快速增长的态势。秦志英[11]在其研究中提出了灾害旅游这一概念,其内涵与国外研究中的黑色旅游基本类似。此后,刘丹萍和保继刚[12]在一篇对西方旅游者摄影行为研究的评述中将西方研究中的DarkTourism翻译为黑色旅游,此后的诸多研究也大多采用了这一译法。与英语中的Dark相比,国内文献所使用的黑色旅游则更直接地体现了此类旅游所具有的创伤性特征,但并未突出除此之外还暗含于黑色旅游之中的隐秘、未知以及神秘的意味。因此,在围绕这一范畴进行探讨时,国内研究大多数采取的是资源开发的视角,研究对象仅涉及地震遗址、战争遗址和大屠杀纪念馆等有限的黑色旅游景观类型。此外,与国外研究中对旅游者深层人性的剖析相比,国内研究大多集中于黑色旅游资源分类与黑色旅游者表层动机的划分。

二、黑色旅游中的黑色愉悦

针对黑色旅游的本质,笔者此前曾通过对斯通黑色旅游谱的扩展,得出了“黑色旅游是一种既符合一般意义上的旅游愉悦体验又属于具有独特的死亡观照特性的旅游类型”这一命题[13]。然而,这一解释还未就黑色旅游体验所获得的愉悦与一般旅游体验中的愉悦之间的区别做出更为概括的阐释。本文在原有观点的基础上,进而提出黑色愉悦这一概念,试图将黑色旅游中不同来源和不同类型的愉悦体验纳入这一概念之下,以实现对黑色旅游体验的概括与分析。

黑色愉悦具有三个重要来源。第一个来源是从黑色景观中所获得的直接的积极情绪。这其中最为显著的即悲剧美学中所探讨的英雄主义。英雄主义被认为是中西悲剧精神最有代表性的审美要素之一[14],在黑色旅游中,旅游者体验的不仅仅是灾难、痛苦和死亡事件的表面价值,更重要的是对悲剧中英雄人物或人类普遍的不屈精神的欣赏。在人们对悲剧的赞颂中,悲剧人物的英雄气质成为他们眼中苦海里的舟楫,成为能够超越灾难到达彼岸的精神工具[15]。除了从英雄主义的精神中获得的愉悦感之外,黑色旅游者还能在对观看对象施加同情的过程中获得道德上的愉悦感。休谟曾经对这种同情心理所带来愉悦感做出论证,他在道德情感主义体系中对愉悦感进行了如下划分:一是一般的或直接的愉悦感。二是通过直接的同情即对他人情感的共鸣而产生的愉悦感。三是通过对公共利益的同情而产生的愉悦感[16]。上述第二种类型的愉悦感即此处所讨论的,从黑色旅游体验所获得的直接的、积极情绪的来源之一。简而言之,黑色旅游使人从英雄主义情结出发,在对人之悲壮精神给予赞叹和同情的过程中,旅游者获得了积极的、正向的愉悦感,这种愉悦感构成了黑色愉悦的第一个来源——直接的积极情绪。

此外,直接的积极情绪也来自获取知识以及寻根、祭祖的动机,它们分别属于认知和认同的范畴。通过黑色旅游所获得的知识尽管其本身并非情感体验,但它却可以成为情感体验的来源之一,即求知的愉悦在很多情况下并不亚于、甚至还高于直接的情感愉悦。类似地,以寻宗、祭祖为动机的黑色旅游,其所游览的黑色旅游景观所具有的功能更多是一个历史载体,它的存在意义在于纪念某些重大事件,强调的是它所具有的个人重要性或历史重要性。因此,如果将来源于这两种动机的黑色旅游放置于黑色愉悦的概念下进行审视则不难发现,在获得新知与获得认同的黑色旅游现象中,同样具有某种潜在的愉悦力量。并且,这种愉悦力量在黑色旅游结束后,当体验的感受随着时间的流逝逐渐沉淀并转化为经验时,就会显示出其所具有的持久性。

在直接获得的积极情绪之外,黑色旅游体验亦能够从反向提供积极情绪。一种情况是,旅游者可以从自身现实与过去灾难的对比中获得某种欣慰感以及幸福感。例如Bauman[17]曾指出,黑色旅游中的死亡所带来的更多是安慰之情而非威胁之感,国内研究者李丽[18]也曾经指出,部分旅游者在看到各种与死亡、灾难等事件相关的遗存以及恢复的情况会产生一种自身的优越感。此外,在面对他人苦难时所产生的怜悯和同情能够为主体自身带来高尚之感。对于这一点,吉拉丹在《戏剧文学论》中认为,悲剧快感产生自苦难在我们心中唤起的怜悯,博克甚至对此提出了生物学的解释[19]。可见,这种通过对比和反差而从观看对象的痛苦中获得的积极情绪构成了黑色愉悦的第二个来源。

除了积极情绪,黑色旅游所提供的消极愉悦是黑色愉悦的第三个来源。消极愉悦是古耶尔在《康德论丑的相对性》中所阐述的概念,他认为这种愉悦感是一种类似于固定的尊重的道德感,而不是纯粹的正面愉悦感[20]。在黑色旅游体验中,这种消极愉悦主要来自三个方面:一是如康德所说的,由于想象力在巨大的审美估量和理性估量中的不一致,从而激起的一种愉悦感。这种愉悦感即下文将要讨论的“纠正定义的”崇高感,它源于主体既被对象吸引,又交替地被对象所拒斥的过程[20]。正如黑色旅游产品中所蕴含的自然力量的强大、历史的沧桑巨变以及在这种客观对象的宏大浩瀚面前个体的无力之感。二是对人类好奇心和窥视欲的满足。人类天性中对神秘和怪异事物有着某种本能的偏好,这也是现实社会有关远古的神秘故事、地狱的传说以及恐怖的绘画与艺术品得以盛行不衰和广泛流传的原因。在这些事物之中,死亡则是集神秘、恐怖与奇异等特征于一身的观照对象。在古代,死亡存在于人类社会的前台,人们能够观看、触碰以及亲近死亡,然而,在当代社会,平凡的死亡往往隐退在专业的医疗体系背后,因而黑色旅游实际上充当着一种中介机制,是连接生者与死者的物理场所[21]。黑色旅游中对死亡的观照满足了人们对死亡的好奇心与窥视欲。在这一层面上,黑色旅游甚至行使了部分宗教性的功能。三是对人类天性中暴力与嗜血欲望的合理发泄。一些研究者指出,悲剧欣赏在一定程度上是为使人们天性中的恶意得到某种满足[19]。这类观点似乎剥去了悲剧欣赏及类似活动所有的道德外衣,将此类活动极端地完全归结为人的邪恶本性。此类有关人类观看悲剧的真正动机问题,在百年前进一步引起了哲学家的争论。为了纠正当时戏剧理论和创作中“为文造情”的偏颇,席勒就直接将快感视为悲剧的目的,把道德看成是达到快感的途径,提出“这些人为艺术伪造了一个道德的目标,来代替那无足轻重的引起愉快的目标”[22]。表达同样观点的亦可见纳博科夫的论述,虽然他向来不否认艺术的道德力量,但是他明确反对粘贴在艺术作品上的道德标签,反对那些服从于道德训诫的说教文学,主张“审美狂喜”[23]——该词所形容的正是此处讨论的从黑色旅游获得的直接刺激和直接的消极愉悦。简而言之,消极愉悦源于旅游者直接从黑色旅游产品中所获得的本能刺激之感。因此,虽然不必像一些美学家或哲学家那样,将黑色旅游的动机完全归结人性中那些隐秘或是邪恶的本性,但无法否认的是这种消极的愉悦在黑色愉悦的形成中所具有的重要地位。

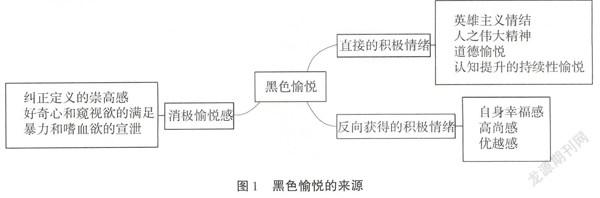

总体看来,黑色愉悦具有三个主要来源,即直接获得的积极情绪、反向获得的积极情绪以及直接获得的消极愉悦,如图1所示。正是来自这三个来源的积极愉悦与消极愉悦构成了黑色旅游所独有的黑色愉悦体验。

三、距离——黑色愉悦的前提

朱光潜[19]认为悲剧之所以能够成为观赏的对象,前提是与生活的距离化,这种距离化的方式包括时间与空间的遥远性、人物与情节的非常性质、艺术技巧与程式、抒情成分、超自然的气氛以及舞台技巧和布景效果。与悲剧类似,距离的存在也是黑色旅游得以存在和发展的关键要素,它是旅游者个体进行黑色旅游的意愿能够产生,以及黑色旅游实践获得可进入性的前提。对于这一点,许多研究者已经进行了说明。Stone[24]提出了异托邦的概念来解读切尔诺贝利遗址旅游,认为黑色旅游中的切尔诺贝利是一个偏离于日常秩序和生活的空间,一个存在于时间之外的空间。

在黑色旅游中,距离的核心是旅游者与凝视对象之间利害关系的悬置或脱离,具体表现为时间、空间以及社会距离等。黑色旅游所提供的产品大多发生于遥远程度不一的时间或空间内,其要害在于,该黑色事件已经成为过去,如今的观者已经无需在当下(以及主体自身可预见的未来中)真实经历同样的遭遇。无论是战争遗址、屠杀纪念地还是名人死亡地,旅游者所追求的黑色愉悦体验都是有别于日常生活的。此外社会距离也能对黑色体验的深度产生重要的影响,例如宗教、民族、国籍和政治倾向等。Garrett[25]就认为,黑色旅游是与社会和文化紧密相关的。Chronis[26]对南北战争发生的葛底斯堡战役遗址地进行了研究,发现来自美国北方和南方地区的旅游者对同一地点产生了不同的解读和感知,这正是由于旅游者来自交战双方的不同社会背景,与观赏对象具有不同的社会距离,因而会对同一黑色旅游产品产生不同的体验。

实际上,距离作为黑色愉悦实现之前提,主要体现在两个方面:一是社会的可接受性,即黑色旅游得以存在与发展的社会合法性。历史地看,人类对恐怖事物有着天生的好奇,席勒曾界定其为天生倾向[27]。不过在这种天生倾向的实践满足过程中,任何对他人的直接伤害和对他人苦难进行的毫不掩饰的观赏都是有违人伦道德的。在古时,人们之所以能够观看公开的处决,欣赏血腥的斗兽场面,或是欣赏恐怖的绘画,都是因为距离的存在提供了社会的认可,例如法律保证下惩罚罪人的道德距离,推崇武力和英雄精神名义下的审美距离或是虚构的艺术作品与现实之间的距离。如果说今天的人比古时更加文明,可能只是虚构的影视作品为人们提供了更加文明的方式来宣泄这种对丑恶之物的偏好之情。在黑色旅游中,人们在学习历史、纪念英雄、缅怀祖先以及同情他人的动机中参观这些残忍和恐怖的事物,使得深层的欲望被掩埋于高尚的道德理由之下,观者不用良心不安,社会也能够认可和接受。二是距离的存在是个体获得心理与生理安全感的保证。人们之所以能够欣赏悲剧,正是因为不管这悲剧中的恶有多么强大,却不能伤害到我们[19]。Stone[28]也认为,黑色旅游使得参观者能够以一种安全的、可接受的以及情境化的方式来探知死亡。

四、在场——黑色愉悦的情感体验

在获得了距离保障的前提下,旅游者便能够相对顺利地进入在场体验之中,而情感体验则构成其最为核心的部分。Kidron[29]在对大屠杀纪念馆旅游体验的研究中发现,黑色旅游地的旅游体验通常是一种与暴力、死亡、恐怖以及痛苦的情感化邂逅,其中愉悦的来源则包括直接的积极情绪、反向获得的积极情绪以及直接获得的消极愉悦三个方面。这三类情感及其细分情感,构成了黑色愉悦的在场体验。此外,与在场的情感愉悦相比,通过认知的升华所获得的愉悦感则能够超越情感体验进入经验层面,并产生更加持久的后续影响,成为黑色愉悦的重要来源。

1.消极的愉悦

人的天性中有对丑恶事物的需求。在《丑的历史》一书中,艾柯[27]指出,从罗马竞技时代开始,人类向来爱看残忍场面。在看到他人受苦的场面时,真诚同情者可能希望他得救,但围观者多多少少有一股好奇的欲望,想看看他受苦的神情。受过教育者,情操高雅者,如果是例外,那也并非他们有这股本能的欲望,而应该是这本能被怜悯的力量所克服或者被立法所抑制。质性较粗者不受温文细腻的情绪拘束,放纵这强大的冲动而不以为耻。因此,这现象必是根源于人类灵魂的天然倾向。更进一步地,在《爱之抚慰箴言选集》中,波德莱尔对通过观丑而获得的愉悦感进行了解释,认为面对丑之时的愉悦来自一种神秘的情绪和感受,那就是对未知之物的渴望,还有对丑怪可怕之物的喜欢[30]。在现代社会,这种本性中的偏好并未消失,只是以另一种形式得以持续和排解。在当代的大众媒体中,充斥着对暴力和灾难事件的报道和渲染。一方面,这些大众传媒以文明的方式满足了人本性中的窥视与嗜血欲望,使这些负面情绪得以合理地疏散;另一方面,这种宣传也培养并助长了这种黑色的欲望。例如Dann[31]指出了在当前充满暴力的媒体中长大的年轻人会因此而产生参观黑色旅游景观的欲望。因而与充满暴力美学色彩的影视作品或拳击比赛等充满暴力的运动类似,黑色旅游景观在一种有安全保障的前提下为人们提供了实现这种快感的可能性,使不安的情绪得以释放。普拉兹的名作《浪漫的痛楚》讨论肉欲快感、恋墓癖,对挑衅一切道德规则的兴趣,对疾病、罪孽及痛苦快感的兴趣,为曲尽其蕴,他为此书所取的本名是《肉体、死亡与魔鬼》[32]。可见,黑色景观在我们心中催生出矛盾的奇特反映,那是一种愉快的恐惧,一种战战兢兢的快乐,观者在颤抖的同时却又感到无尽的愉悦快慰[30]。此时,黑色景观满足了人们对丑和暴力的需求,成为现代社会人们宣泄消极欲望的一个安全阀。

人们对恐怖的事物具有天生的好奇心与窥视欲。在中世纪,人们喜欢文学和绘画作品中对丑陋怪物的描述,觉得那些怪物有吸引力,一如人们喜欢看动物园里来自异国的动物[27]。这种怪物不仅限于那些形状奇特的异域生物,而是暗含着一切超越个体安全范围的隐秘或恐怖事物,最为典型的即是死亡。正如英文中一直以来所使用的窥私癖(Voyeurism)一词,在西方旅游研究文献中也多次出现[33],刘丹萍和保继刚[12]也撰文对这一概念进行了阐释。Stone和Sharpley[34]从需求角度出发,在死亡学的框架下研究了社会文化中对死亡的观念与黑色旅游作为现代社会中邂逅死亡的一种方式之间的关系。Stone[21]还指出,黑色旅游能够让当代人在死亡被掩藏起来的今天通过观看“有意义的他者的死亡”来体会生命和死亡的意义。Johnston[35]提出了死亡凝视(Thanagaze)这一概念,来描述黑色旅游者对死亡的审视和思考。

2.共情感

除了从恐怖事物与死亡凝视中所获得的直接的消极愉悦外,黑色旅游者还能从对他人死亡与灾难的审视和思考中获取共情感。从这种共情感出发,便可滋生出多样的、能够带来个体愉悦的情感体验:

一是对凝视对象的同情和对其蒙受的灾难与痛苦所产生的共鸣感,这种愉悦感即休谟所提出的道德愉悦感的一种。二是从这种对苦难主体的同情与共鸣中所产生的、在道德层面上的自我认可与自我欣赏之感。在对被观看对象施以同情,对丑恶之物进行批判时,黑色旅游实际上会让体验主体在道德层面上确认和践行自己的道德判断与价值观。三是对悲剧中英雄人物的仰视和崇拜而产生的倾慕之情。这种英雄主义情结的产生主要有两个原因,即内在自恋心理的积极驱动和外在死亡威力的迫使[36]。因此,人们渴望成为英雄,而当自身成为英雄的可能性不存在时,人们便追崇那些具有英雄主义精神的对象,最后在他人苦难与自身幸福的反差中产生庆幸与宽慰之情。更进一步地,贝利[30]指出,人们在探索丑的同时所渴望的,是丑能够得到纠正,或者说冀望他人的丑给自己带来心理上的安慰。因此,丑甚至是有趣的。

3.纠正定义的崇高感

在艺术欣赏和美学理论中,Sublime一词在中文里被翻译成了“崇高”。在人们的日常用语中,崇高一词总是用来描述某种高尚的或奉献精神的人格意味,而美学中的崇高感则并不关乎人的高尚品质或奉献精神,因而这样的翻译也导致研究者长久以来对该词的忽视和狭隘解读。

实际上,在审美理论中,崇高是指一种巨大的、压倒性的激情[27]。在《论崇高》中,席勒认为崇高是某件事物使我们感受到我们的局限,但同时使我们觉得我们是独立于一切限制之外的[27]。艾柯[27]引用了康德、黑格尔以及尼采等人的美学理论,来论证崇高一词所具有的深刻内涵。例如康德对崇高感的数学与力学二分类;黑格尔在《美学》中所提出的,我们想表现无限,但在现象界找不到足以表现无限之物,由是而产生崇高之感;尼采在《悲剧的诞生》中则提出崇高“将恐怖附着于艺术手段”[27]。因此,正如柏克所做的论断,崇高在于巨大、粗野、坚实、甚至魁梧,以及暗沉。崇高产生于恐惧之类的激情。并且在实际上,这种痛苦与恐惧其实只要无害,即成崇高之因[32]。与崇高相连的恐怖,是对不能为我们所拥有、但也无法伤害我们之物的恐怖——而这种无法伤害到我们的恐怖,即快感的来源。

正如本文开篇所阐述的,在英文的DarkTourism这一形容中,Dark一词不仅仅蕴含着丑陋、邪恶的负面事物,同时还蕴含着恐怖感、神秘感以及人在压倒性的客观对象面前感到崇高感。这在力学上的崇高的例证中似乎更加明显,在这里自然力量可能造成我们身体毁灭的不愉快感,随之引出的却是我们的愉悦快感[20]。

五、审美与审丑——黑色愉悦的矛盾性

不同于一般形式的旅游体验,黑色旅游体验的独特性在于其所展示的对象不具有直观意义上的愉悦性,而往往是美与丑的综合体。正是由于不可避免的丑的存在,在普遍观念以及以往的研究中,人们很难承认黑色旅游体验所具有的愉悦性本质,也很难承认黑色旅游体验主体对丑的追逐和欣赏的实践理性。于是,黑色旅游产品所具有的丑之特性常常被遮蔽,或在多重扭转的姿态中以另外的面貌隐晦地出现。实际上,丑的存在是黑色旅游所具有的独有性质,是其最值得研究的方面,也是真正理解黑色愉悦之多重来源的关键切入点。在罗森克兰茨的《丑的美学》一书中,作者认为丑是一种轮廓鲜明的对象材料,不在美的范围内,因而需要加以另外论述,但又始终决定于对美的相关性,因而也属于美学理论的范畴。同时他还提出,艺术创作中不可美化丑,这样无疑在反叛之上再加上欺骗,适足使它更加可厌[20]。实际上,在黑色旅游中经过处理的丑不同于真正现实中的丑,其能带给人心灵的震撼,通过典型化的描绘,更加揭露丑的本质[20],进而以特有的方式碰撞人们的心灵,满足人们的多重欲望,带来独特的愉悦之情。

可见,在对黑色旅游体验的分析中,美与丑是共同存在但又相互区别的关系。因而在研究中,需要明确哪些是美,哪些是丑,旅游者如何体验这种美,又如何体验那种丑。对于黑色旅游体验主体来说,直视丑、触摸丑,在丑中寻找独特的刺激,满足对丑的好奇心,满足对死亡和残暴的窥视欲是旅游所体验到的黑色愉悦的来源。同时,欣赏从丑中破土而出的人的美之精神、英雄主义的情结,以及通过求得历史真相、获取新知、抒发缅怀和追宗祭祖等认知和意志层面的升华来获取的愉悦情感则是黑色愉悦另类来源。可以说,黑色愉悦中丑的作用来自两个方面,即对丑的直接欣赏和以丑衬美。因此,在研究黑色旅游体验的过程中,必须以客观的态度对待丑的存在,这样才能够揭开黑色愉悦的本质。

六、结语:黑色旅游的个人建构与社会建构功能

黑色旅游具有不同于一般旅游的情感色彩,在不同于一般性愉悦体验的情况下,黑色旅游所以能够存在和发展,其根本原因就在于它所具有的黑色愉悦本质以及这种愉悦所具有的个人建构与社会建构功能。通过黑色旅游这一极端体验,一方面,观者得以通过直面丑的事物来宣泄情绪,释放不安的欲望,借助于这种得到准许的形式的反叛,人们将黑色旅游当作一种宣泄紧张情绪的安全阀[27]。同时,通过直视黑色旅游产品中的神秘和未知之物,黑色旅游者的好奇心和窥视欲得以满足,借助于黑色旅游中的死亡元素,黑色旅游者得以在现代社会实现与死亡主题的必要接触。另一方面,黑色旅游者又能够在丑的衬托当中感知生命和宇宙的美的力量,感知人之精神的伟大,或是体会到自身现实的美好。综上所述,黑色旅游体验的过程为旅游者提供了黑色愉悦的可能性,而这种黑色愉悦的体验过程及其结果,在微观的个体欲望的满足和释放以及宏观的社会和谐与稳定上都具有至关重要的作用。

参考文献:

[1]Tunbridge,J.E.,Ashworth,G.J.DissonantHeritage:TheManagementofthePastasaResourceinConflict[M].Chichester:JohnWiley&Sons,1996.

[2]Seaton,A.V.GuidedbytheDark:FromThanatopsistoThanatourism[J].InternationalJournalofHeritageStudies,1996,2(4):234-244.

[3]Foley,M.,Lennon,J.J.JFKandDarkTourism:HeartofDarkness[J].InternationalJournalHeritageStudies,1996,2(4):198-211.

[4]Foley,M.,Lennon,J.J.DarkTourism:TheAttractionofDeathandDisaster[M].London:Continuum,2000.

[5]Blom,T.MorbidTourism:APostmodernMarketNichewithanExamplefromAlthorp[J].NorskGeografiskTidsskrift-NorwegianJournalofGeography,2000,54(1):29-36.

[6]Tumarkin,M.M.Traumascapes:ThePowerandFateofPlacesTransformedbyTragedy[M].Melbourne:MelbourneUniversityPress,2005.

[7]Molokáǒová,L.,Molokáǒ,S.NewPhenomenon-DarkTourism[J].ActaGeoturistica,2011,2(1):1-7.

[8]DisasterTourism‘ACompleteDisaster’[DB/OL].http://www.disastertourism.co.uk/index2.html,2016-01-12.

[9]Clark,L.B.NeverAgainandItsDiscontents[J].PerformanceResearch:AJournalofthePerformingArts,2011,16(1):68-79.

[10]Bowman,M.S.,Pezzullo,P.C.What’sso‘Dark’about‘DarkTourism’?Death,Tours,andPerformance[J].TouristStudies,2009,9(3):187-202.

[11]秦志英.灾害旅游与旅游灾害的构想与探讨[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2000,(1):17-21.

[12]刘丹萍,保继刚.窥视欲、影像记忆与自我认同——西方学界关于旅游者摄影行为研究之透视[J].旅游学刊,2006,(4):88-93.

[13]谢彦君,孙佼佼,卫银栋.论黑色旅游的愉悦性:一种体验视角下的死亡观照[J].旅游学刊,2015,(3):86-94.

[14]马小朝.中西悲剧精神的英雄主义[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2008,(1):68-74.

[15]麻文琦.厄运是伟大的一部分——悲剧英雄的艺术塑造[J].解放军艺术学院学报,2015,(1):74-82.

[16]罗伟玲,陈晓平.论休谟的道德愉悦感及其理论定位[J].现代哲学,2011,(6):72-77.

[17]Bauman,Z.SurvivalasaSocialConstruct[J].Theory,CultureandSociety,1992,9(1):1-36.

[18]李丽.目的地居民对黑色旅游开发的态度研究[J].乐山师范学院学报,2010,(3):96-98.

[19]朱光潜.悲剧心理学[M].北京:中华书局,2012.

[20]王洪岳.美学审丑读本[M].北京:北京大学出版社,2011.

[21]Stone,P.R.DarkTourismandSignificantOtherDeath:TowardsaModelofMortalityMediation[J].AnnalsofTourismResearch,2012,39(3):1565-1587.

[22]黄定华.论席勒的悲剧观[J].吉首大学学报:社会科学版,2005,(4):66-69.

[23]石晓杰,崔永光.纳博科夫密码:审美愉悦背后的道德内涵[J].外语与外语教学,2009,(5):35-37.

[24]Stone,P.R.DarkTourism,HeterotopiasandPost-ApocalypticPlaces:TheCaseofChernobyl[A].White,L.,Frew,E.DarkTourismandPlaceIdentity[C].Melbourne:Routledge,2013.

[25]Garrett,B.AssayingHistory:CreatingTemporalJunctionsthroughUrbanExploration[J].EnvironmentandPlanningD:SocietyandSpace,2011,29(6):1048-1067.

[26]Chronis,A.BetweenPlaceandStory:GettysburgasTourismImaginary[J].AnnalsofTourismResearch,2012,39(4):1797-1816.

[27]翁贝托·艾柯.丑的历史[M].彭淮栋译,北京:中央编译出版社,2010.

[28]Stone,P.R.DarkTourism:MoralityandNewMoralSpaces[A].Sharpley,R.,Stone,P.R.TheDarkerSideofTravel:TheTheoryandPracticeofDarkTourism[C].Bristol:ChannelViewPublications,2009.

[29]Kidron,C.A.BeingthereTogether:DarkFamilyTourismandtheEmotiveExperienceofCo-PresenceintheHolocaustPast[J].AnnalsofTourismResearch,2013,41(41):175-194.

[30]史蒂芬·贝利.审丑:万物美学[M].杨凌峰译,北京:金城出版社,2014.

[31]Dann,G.ChildrenoftheDark[A].Ashworth,G.J.,Hartmann,R.HorrorandHumanTragedyRevisited:TheManagementofSitesofAtrocitiesforTourism[C].NewYork:Cognizant,2005.

[32]翁贝托·艾柯.美的历史[M].彭淮栋译,北京:中央编译出版社,2007.

[33]Buda,D.M.,McIntosh,A.J.DarkTourismandVoyeurism:TouristArrestedfor‘Spying’inIran[J].InternationalJournalofCulture,TourismandHospitalityResearch,2013,7(3):214-226.

[34]Stone,P.R.,Sharpley,R.ConsumingDarkTourism:AThanatologicalPerspective[J].AnnaualsofTourismRearch,2008,35(2):574-595.

[35]Johnston,T.ThanatourismandtheCommodificationofSpaceinPost-WarCroatiaandBosnia[A].Sharpley,R.,Stone,P.R.TouristExperience:ContemporaryPerspectives[C].London:Routledge,2011.

[36]陈建志.英雄主义的形成渊源[J].学园,2014,(9):195-196.

(责任编辑:徐雅雯)