基于全主站式的区域备自投功能的设计与实现

2016-09-06康丰杨东李玉平刘庆海杨青松

康丰,杨东,李玉平,刘庆海,杨青松

(南京国电南自电网自动化有限公司,南京 211100)

基于全主站式的区域备自投功能的设计与实现

康丰,杨东,李玉平,刘庆海,杨青松

(南京国电南自电网自动化有限公司,南京211100)

针对目前区域备用电源自动投入(以下简称备自投)系统运行方式存在局限性,通信网络技术及可靠性需求高的问题,提出了一种基于全主站式的区域备自投自适应控制方案,通过对区域备自投系统模型的分析,阐述了区域备自投的控制逻辑,并详细介绍了全主站式的区域备自投控制方案的整体框架、实施方法和适应范围。

全主站式;区域备自投;可靠性;自适应;局限性

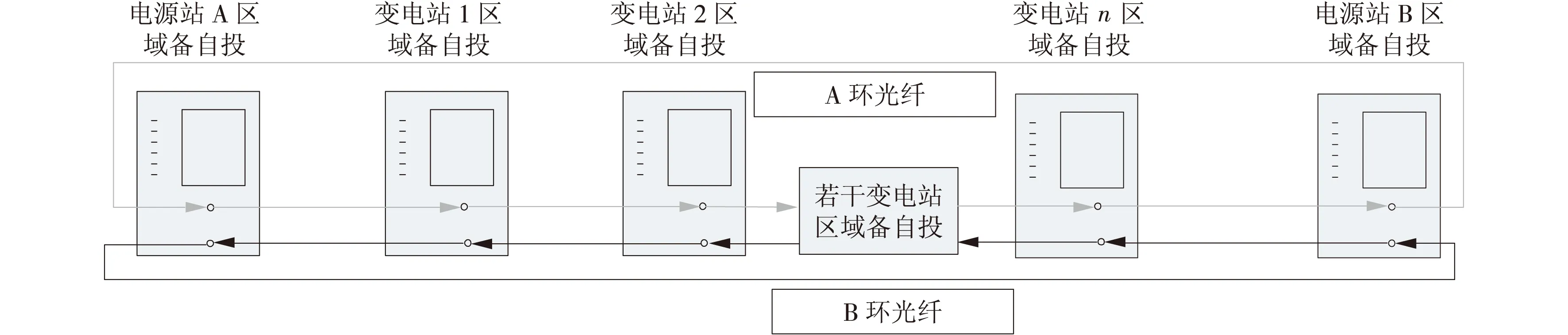

图1 典型的区域备自投系统

0 引言

随着社会经济的快速发展,电网结构日趋复杂,用户对供电的可靠性、稳定性需求越来越高。备用电源自动投入(以下简称备自投)系统在这方面发挥着不可或缺的作用[1]。但现有的常规备自投系统只能实现单一变电站的就地备用投入,当工作电源和备用电源处于不同电网时,常规备自投系统无法将备用电源投入使用,在故障时不能有效发挥作用。方案配置上,现有的区域备自投系统[2-7]大都采用固定配置方案,必须依据电网的格局做固定配置,后期扩展存在局限性;通信网络上,现有区域备自投系统采用主站-子站模式[8-10],主站-子站之间采用专用单通道光纤通信,一旦专用光纤出现异常,整个区域备自投装置都无法正常工作。

现阶段的区域备自投系统一般采用主站-子站的模式,子站负责数据量的采集、初步的逻辑分析及跳、合闸的执行,并通过光纤通道把初步逻辑分析结果上送至主站,主站再通过整体分析,实现备自投逻辑处理。但当主站出现异常时,如主站与某个子站通信异常时,将导致整个系统闭锁,无法发挥作用,或如主站误发异常信号给子站,会导致子站跳、合闸逻辑异常。可见主站-子站这种模式决定了主站在整个区域备自投系统中所担风险甚高,通信网络的好坏也影响区域备自投系统的运行。

全站式区域备自投系统采用双网络通信的方式,且每个子站各自判别本身的逻辑,能大大降低上述风险,提高区域备自投系统保护的可靠性[11-12]。

1 区域备自投系统模型分析

图1为典型的区域备自投系统模型,该系统两端的变电站提供电源,中间通过n个串联变电站连接起来,中间变电站两端都有相应的断路器,中间变电站通过两端断路器的分位和合位能组成多种组合。但在实际应用中,串联变电站中要求只有1个断路器位置断开且其他断路器闭合才可构成区域备自投装置充电状态,此种状态也存在2n+1种组合。以图1的模型为例对区域备自投系统逻辑分析如下。

1.1充电状态

变电站C的C1断路器断开,其他断路器闭合。

1.2区域备自投系统动作状态

(1)除变电站C外的其他串联变电站内部故障。

(2)两端变电站故障。

图2 全主站式区域备自投系统

(3)除C1断路器所在线路外的故障。

上面3个条件满足任一,则故障发生后经延时合断路器C1。

1.3区域备自投系统放电状态

(1)C1断路器所在线路故障。

(2)变电站C内部故障。

(3)串联变电站回路中还有其他断路器断开。

(4)区域重合闸失败。

(5)两端变电站中某段失压一段时间。

(6)任一断路器检修。

(7)变电站之间的光纤通道异常。

上面任一条件满足时,区域备自投系统放电。

2 常用的区域备自投模式

2.1主站-子站模式

现阶段区域备自投保护主要采用主站-子站方式。区域电网中的每个变电站都配置1套子站设备,负责各个变电站的运行情况,并把运行情况转换成相应的数据上送到主站,接收主站的跳、合闸指令,并转换成实际节点控制断路器的跳、合闸。主站一般放在区域电网中某个变电站中,负责整理各个子站上送的数据,运行区域备自投系统把最终指令发送到各个子站。

主站和子站主要通过光纤以太网联系,一般采用星形连接方式。在主站所在的变电站放置1个光纤以太网路由器,主站和子站的光纤以太网通过此路由器进行数据交换。

主站-子站模式网络结构相对简单,一般采用单网络模式,每个子站与主站都有专用的光纤通道,故对通信设备的要求高。此模式中主站的区域备自投逻辑需根据现场实际运行的变电站来设定,如果后期区域电网增加了1个变电站,该主站的区域备自投逻辑需重新进行设定和测试,不便于变电站的扩充。

2.2借用现有网络结构模式

此模式主要依赖于现有的通信管理网络系统,如能量管理系统(EMS)网络,在相应的管理系统中增加区域备自投功能。

此模式实现区域备自投功能简单,但区域备自投系统的遥信、遥测数据及保护动作信号依赖网络采集,速度慢,往往需要10 s以上,因此,借用现有网络结构模式的区域备自投系统响应速度慢,且在网络故障或网络风暴时更容易受影响。

上述2种模式是现在常用的区域备自投模式。模式1中通信设备要求高,模式2中响应速度慢,且这2种模式中区域备自投方案均需预先设定逻辑。全主站式区域备自投系统采用双环网通信技术和自适应逻辑方案,能有效解决上述问题。

3 全主站式区域备自投系统的关键技术

3.1双环网通信的实现

图2为全主站式的区域备自投系统结构。此系统由n+2个区域备自投装置组成,这些区域备自投装置无主站、子站区别,每个子站即为主站,各站之间采用级联双环网(双网独立)的方式通信联系,2个级联环网络任意1个网络正常,区域备自投装置即可正常工作,大大降低了网络异常对区域备自投系统运行的影响;区域备自投系统的逻辑可实现就地识别,实现自身的跳闸功能,不影响其他站的跳闸,从而避免了本装置异常而造成其他装置误跳的情况。

该备自投装置之间通过级联双环网连接,数据交互通过IEC 61850通信规约的格式实现。各区域备自投装置包含2个独立的通信接口,分别用于连接2个级联环网络,且2个通信接口的通信方向相反。当级联双环网中任意1台备自投装置接收到数据时,判断所述数据是否为本备自投装置的通信报文,如果是,则此通信报文不转发;如果不是,则直接转发到下一个变电站的备自投装置。在此系统中所有变电站的区域备自投装置都按此原则转发通信报文。其数据的具体接收规则和内容如下。

3.1.1级联双环网数据的接收规则

(1)当A环网异常时,用B环网的数据。

(2)当B环网异常时,用A环网的数据。

(3)当A,B环网都异常时,闭锁区域备自投装置。

(4)当A,B环网都正常时,采用先到先用,后到舍弃的原则。

3.1.2级联网络中传输的数据规则

区域备自投系统把各自间隔的变电站地址、交流量(与内部固定门槛做比较)、开关量、放电及本身的跳、合闸信号按电压相关量、电流相关量、断路器位置、放电信号、保护动作信号、其他保护的动作节点及装置的跳、合闸等信息转换成1个32位整数送到通信网络上,供串联电网各个区域备自投装置接收。

3.2全主站式区域备自投技术的实现

本文中的全主站式区域备自投系统的每个子站(间隔)都是1个独立的系统,能独立完成区域备自投逻辑,根据自身判断的结果跳、合闸。每个子站(间隔)都接收其他子站的数据,然后根据这些数据进行充电、放电和备自投逻辑判断。

3.2.1各间隔充电逻辑的判断

(1)串联电网中所有变电站母线均有压。

(2)串联电网中只有1个断路器断开,其他断路器均合闸。

(3)通信网络正常。

(4)串联电网中无重合闸跳、合闸动作。

上述条件同时满足时,备自投系统开始充电,10 s后充电完成,可以进行备自投逻辑判别。

基于需要层次论和当代大学生的现状,可将社交需要和尊重需要作为激励因素,突出沙盘实训课程对学生社交需要和尊重需要的满足。根据ERG理论,可突出沙盘实训课程对学生相互关系和谐的需要和成长需要的作用。根据双因素理论,学习本身的收获和乐趣及被同学、老师所认可,可作为激励学生学习积极性的动力。根据成就需要理论,在沙盘实训课程中,追求经营成功,把事情做好的成就需要;承担责任、影响他人、参与竞争的权力需要以及团队合作、沟通理解的归属需要都能得到很好的体现。

3.2.2各间隔放电条件

(1)串联网络中有放电信号。

(2)断开短路器的两边有故障。

(3)通信回路异常。

上述条件满足任一,备自投系统放电,并闭锁备自投逻辑。

3.2.3各间隔的断点断路器判别

在串联电网中,链路中有且只有1个断路器断开,其他断路器闭合,当断点断路器确定时,各个间隔根据断点断路器的位置,自动设置本身间隔的属性,其主要属性有:断点的断路器在本间隔的左右或本身,本间隔是否连接断点断路器。

(1)每个区域的备自投系统接收相应间隔线路光差保护、母线保护的动作节点,根据所述动作节点判断串联电网中故障点的位置。故障点确定后,各个间隔的备自投系统自动判别故障的类型,故障点是否在本间隔保护范围内等故障属性。

(2)当没有线路光差保护或母线保护的动作节点,但串联电网中非断点的断路器分位,且分位前本线路无电流,则认为是断路器偷跳,相应间隔的区域备自投系统也对此种情况设置偷跳属性。

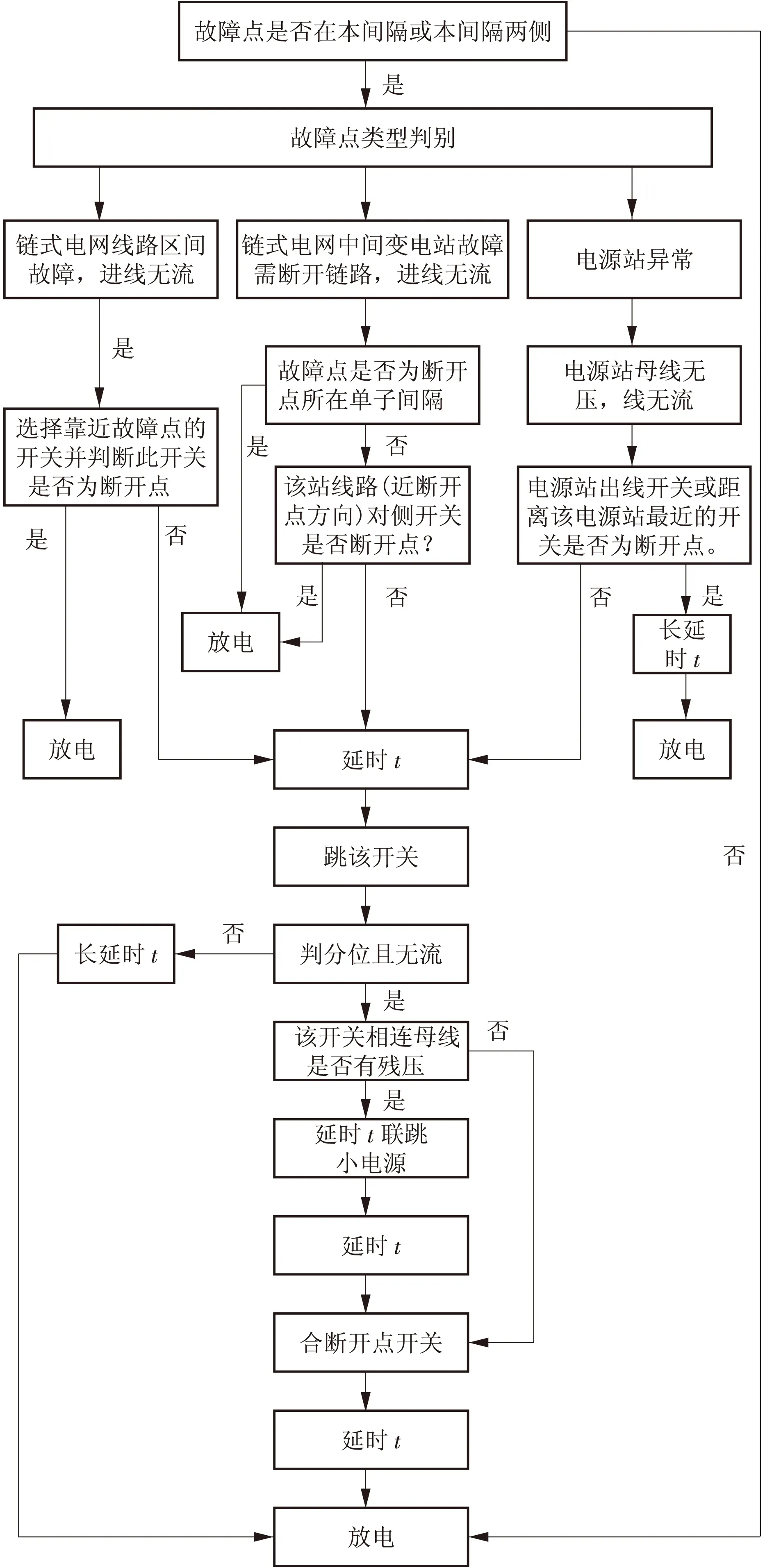

3.2.5间隔备自投逻辑

根据各间隔的断点断路器和串联电网故障点的判别结果,区域备自投系统独立完成各自间隔的备自投逻辑,在备自投逻辑起作用时,能跳开备自投系统对应的断路器,并向通信网络发出合闸命令;当断点断路器间隔的备自投系统接收到所述合闸命令时,自动合上断点的断路器,完成整个备自投逻辑,串联网络恢复供电。其逻辑如图3所示。

图3 间隔区域备自投逻辑

3.2.6区域备自投逻辑的自适应性。

该全主站式区域备自投保护系统的各个间隔的软件一致,主要通过间隔的地址来区分,此地址要求从串联电网一个电源站到另一个电源站依次增大,不允许地址交叉,以便区域备自投系统进行间隔位置的判断。当新增1个间隔时,区域备自投保护系统按实际地址重新设定各个间隔的地址即可,各间隔区域备自投系统自动按新地址进行逻辑判断,无需更改软、硬件。

3.3全主站式区域备自投技术的应用

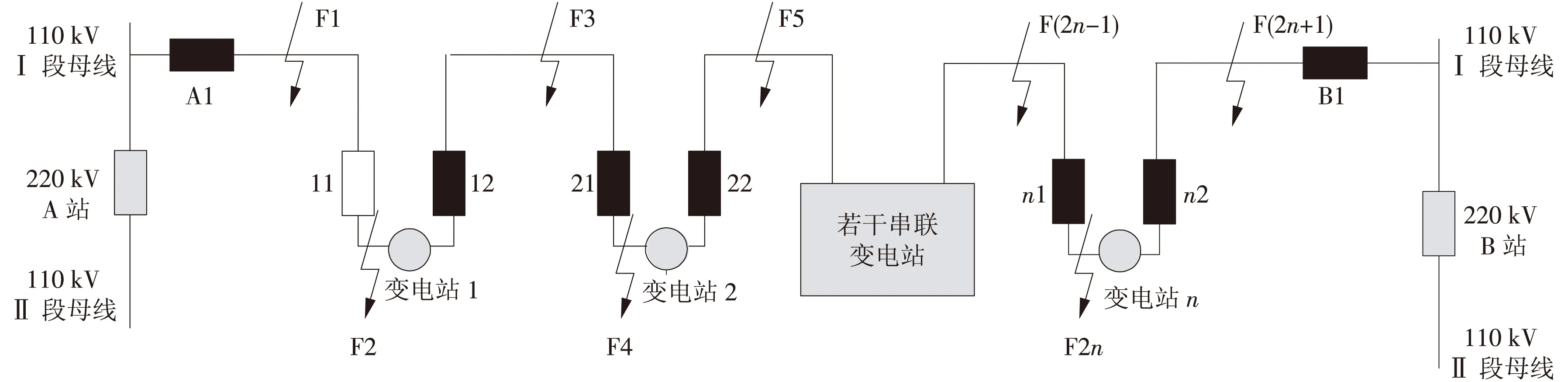

利用上述全主站式区域备自投技术分析某串联电网在各种故障模型的区域备自投逻辑,如图4所示,来检验该技术的有效性。

在图4中,电源站A1和B1分别接1个区域备自投装置,其地址一般为n+1和n+2。变电站1,变电站2,…,变电站n分别对应地址1、地址2,…,地址n的区域备自投装置。每个区域备自投装置采集各自对应变电站内的母线电压、线路保护动作节点、母线保护动作节点、对应的断路器节点n1和n2,并把这些量转换成32位整数传送到各个间隔的区域备自投装置。各个区域备自投分别做如下判断。

3.3.1充电状态的判别

在图4中,断路器11断开,其他断路器合位,各个变电站母线均有压,区域备自投系统开始充电。

3.3.2区域备自投动作逻辑

(1)在F1点故障时的各个区域备自投系统的动作情况如下。

1)电源站A1的区域备自投装置接收相应的线路保护跳闸节点,并把此节点传送到其他间隔的区域备自投装置。判断出自己所负责的断路器A1为非断点断路器,A1处区域备自投装置不动作,此时如果接收到变电站1的放电标志,电源站A1区域备自投装置放电。

2)变电站1接收到电源站A1的线路保护动作,并判断出断路器11为断点,故障在断点断路器所在线路,故往外发送放电标志并自身放电。

3)变电站2,变电站3,…,变电站n,电源站B接收电源站A的动作信息后,并判断出故障不在所负责的保护区域内,此时接收到变电站1的放电标志,变电站2,变电站3,…,变电站n,电源站B的区域备自投装置放电。

(2)在F2点故障时的各个区域备自投的动作情况如下。

1)变电站1区域备自投装置接收到变电站内部故障信息(母线保护动作),往外发送变电站1内部故障标志和放电标志,变电站1区域备自投装置自身放电。

2)变电站2,变电站3,…,变电站n,电源站A,B接收变电站1的动作信息并判故障不在所负责的保护区域内,此时接收到变电站1的放电标志,变电站2,变电站3,…,变电站n,电源站A,B的区域备自投装置放电。

(3)在F3点故障时的各个区域备自投装置的动作情况如下。

1)变电站1区域备自投装置接收到负责断路器12的线路保护动作信号,判断出故障在自己所负责间隔的两侧,且故障点不在断点断路器11侧,变电站1区域备自投装置动作,断开断路器12,合断路器11,并向其他站区域备自投装置发区域备自投动作标志和断路器12所在线路故障标志。

2)变电站2区域备自投装置接收到负责断路器21的线路保护动作信号,判断出故障在自己所负责间隔的两侧,由于该间隔所负责的断路器为非断点断路器,故区域备自投装置不动作。当接收到变电站1区域备自保护动作标志时,变电站2区域备自投装置放电。

3)变电站3,变电站4,…,变电站n,电源站A,B接收变电站1的动作信息并判断故障不在所负责的保护区域内,当接收到变电站1的区域备自投动作标志时,变电站2,变电站3,…,变电站n,电源站A,B的区域备自投装置放电。

(4)F4—F(2n+1)的备自投逻辑参考(3)。

利用上述分析,全主站式区域备自投装置只负责自己所对应的断路器的断开和闭合,且能够根据故障点的位置和断点断路器的位置判断自己的备自投逻辑,不影响到其他间隔的备自投逻辑。

图4 某区域备自投系统故障接线

4 结束语

本文详细介绍了全站式的区域备自投系统的原理及技术应用。全主站式区域备自投系统采用全主站级联备自投模式,该模式简单直观,物理意义明确,与常规主站-子站模式的区域备自投系统相比,全主站式备自投系统不仅减少设备的使用,节省经济成本,其采用的双环网级联通信方式还减少了因网络通信异常而导致系统无法正常工作的概率,提高了电网运行的稳定性。全主站式区域备自投系统每个子站都能够根据串联电网实际特征,自适应确定备自投逻辑,扩充时无需更换装置、变更程序,即能满足系统要求,自适应性好。

[1]胡立锦,张新燕,刘东强,等.备自投含风电时和常规能源不同备自投的考虑[J].电力系统保护与控制,2011,39(14):120-124.

[2]易俊,周孝信.电力系统广域保护与控制综述[J].电网技术,2006,30(8):7-12.

[3]徐丙垠,薛永端,李天友,等.智能配电网广域测控系统及其保护控制应用技术[J].电力系统自动化,2012,36(18):2-9.

[4]余涛,胡细兵,黄炜,等.地区电网广域备自投控制系统研制[J].电力自动化设备,2011,31(3):121-125.

[5]微机继电保护装置运行管理规程:DL/T 587—2007[S].

[6]陈朝晖,赵曼勇,周红阳,等.基于广域一体化理念的网络保护系统研究与实施[J].电力系统保护与控制,2009,37(24):106-108.

[7]李振兴,尹项根,张哲,等.基于多Agent的广域保护系统体系系统体系研究[J].电力系统保护与控制,2012,40(4):71-75.

[8]杨浚文,吴文传,孙宏斌,等.一种基于EMS的广域备自投控制系统[J].电力系统自动化,2010,34(11):61-66.

[9]赵曼勇,周红阳,陈朝晖,等.广域一体化继电保护系统方案[J].南方电网技术,2009,3(6):9-12.

[10]黄芸生.基于能量管理系统的广域备用电源自动投入装置控制策略研究[J].广东电力,2011,24(10):25-28.

[11]杨春生,周步祥,林楠,等.广域保护研究现状及展望[J].电力系统保护与控制,2010,38(9):147-150.

[12]蔡运清,汪磊,MORISON K,等.广域保护(稳控)技术的现状及展望[J].电网技术,2004,28(8):20-25.

(本文责编:弋洋)

2016-03-17;

2016-06-07

TM 762.1

A

1674-1951(2016)06-0023-05

康丰(1978),男,湖北汉川人,工程师,从事微机保护的软件应用与开发方面的工作(E-mail:feng-kang@sac-china.com)。

杨东(1986—),男,江苏盐城人,助理工程师,从事微机保护的软件应用与开发方面的工作。

李玉平(1978—),男,湖南郴州人,工程师,工程硕士,从事微机保护的软件应用与开发方面的工作。

刘庆海(1987—),男,江苏盐城人,助理工程师,从事微机保护的软件应用与开发方面的工作。

杨青松(1990—),男,江苏盐城人,工程师,工学硕士,从事微机保护的软件应用与开发方面的工作。