青藏高原东南缘活动断裂的地震应变能释放系统研究

2016-09-03刘杰赵根模吴中海李家存

刘杰 赵根模 吴中海 李家存

1)首都师范大学资源环境与旅游学院,北京市海淀区西三环北路105号 100048

2)中国地质科学院地质力学研究所,北京市海淀区民族大学南路11号 100081

3)国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081

4)天津市地震局,天津 300201

0 引言

中国南北地震构造带的南段位于青藏高原东南部,是“青藏滇缅印尼歹字型构造体系”中部的主体,其西部以东喜马拉雅构造结和近SN向的实际断裂带为界,东部以NW向至近SN向呈弧形的玉树-鲜水河-小江断裂带为界限,是中国大陆强震活动频度最高、强度最大以及地震地质灾害最为严重的区域(吴中海等,2015)。由于该区西侧受到喜马拉雅弧和缅甸弧的挤压,北部及东部又受到新疆与华南地块的阻遏,新生代以来,地壳显著缩短并发生强烈隆起,新构造期间又出现了向SE方向的快速挤出,并发育了高密度的活动断层系统。由于该区域地壳中聚集了强大应变能,而应力则主要集中于不同级别的边界断裂上,应变过程导致地壳应力反复地出现积累-释放-再积累-再释放过程,使本区成为强震活动最频繁的地区之一(吴中海等,2014)。但通过分析地震数据发现,自1996年丽江7级地震以后至今,本区未发生7级及以上地震,处于地震活动的平静状态。2004年12月印度尼西亚苏门答腊弧发生了9.3级特大地震,其破裂前缘已抵达缅甸弧,且2001年11月和2008年5月先后在可可西里北部和龙门山断裂带发生的8.1与8.0级地震都对该区域产生了较大附加应力,这容易诱发强震活动。与此同时,自2008年5月12日四川汶川MS8.0地震发生后,西南地区的玉树、盈江、洱源、雅安、鲁甸、景谷、康定等地相继发生了多次中强地震,似乎显示该区进入了又一轮强震活动阶段(赵根模等,2014;吴中海等,2012;刘艳辉等,2014)。因此,青藏高原东南缘作为大地震多发区,目前地震活动的平静状态值得关注。

1 方法和资料

应变是与构造应力、地震过程联系最密切的一个物理量,在地震分期研究中较为常用(马宏生等,2002)。地震释放的应变能 E是根据 Gutenberg和 Richter(1956)的能量-震级经验公式即

计算的。

Benioff(1951)所做的全球1904~1954年8级以上地震的应变能释放曲线与上世纪初至中叶的全球大地震活动性减弱的现象相吻合。20世纪80年代,刘正荣等(1983)、罗荣联等(1983)应用应变释放曲线研究了川滇的地震活动特征,指出乾宁-康定-泸定、中甸-大理、冕宁-西昌是未来大震的孕育区,而1996年的云南丽江7.0级地震就发生在中甸-大理段上,证实了此方法的有效性。黄忠贤等(1996)也曾利用此方法讨论了中国各主要地震区带的平静-活跃现象及其与构造运动的联系。马宏生等(2002)通过对地震应变积累释放的计算,研究了中国大陆各活动地块分区的地震活动,探讨了未来各区的地震活动趋势。Mogi等(1977)曾发现千岛-日本海沟在1918~1973年期间的大地震活动序列中,存在相继事件之间间隔逐渐缩短的现象。他用一个多弹簧-滑块系统的破坏过程来解释相应的机制:系统强度由所有并联弹簧的强度构成,当其中某个弹簧发生破坏(地震发生),其强度随即丧失,将其原先承受的构造力转由其他弹簧承受;随着系统中弹簧破坏数量(大地震的次数)的增加,系统的强度也逐渐变弱,相邻地震事件的时间间隔也以指数函数的形式逐渐缩短。张国民(1987)在研究我国大陆强震活动的韵律性特征时将中国大陆地区强震活动的1个轮回划分为3个阶段,即平静幕、过渡幕和强震幕。本文将在Benioff地震应变能释放曲线基础上划定出研究区各地震轮回的期次,从而分析研究区域的地震应变能释放特征并评估当前的地震活动性。

在对某地区作应变积累释放研究时,必须考虑该地区地震资料的完整性:一是时间上的相对完整性,即所选地震资料是否包含了完整的地震活动轮回;二是空间上的相对完整,即所用的地震资料在空间上应与孕震的构造块体(有时称地震区)相符。从地震时间序列特征上分析,地震活动在时间上呈相对平静与显著活跃相交替的特点,因此,在考察地震资料完整性时,要充分考虑这个特点(马宏生等,2002)。

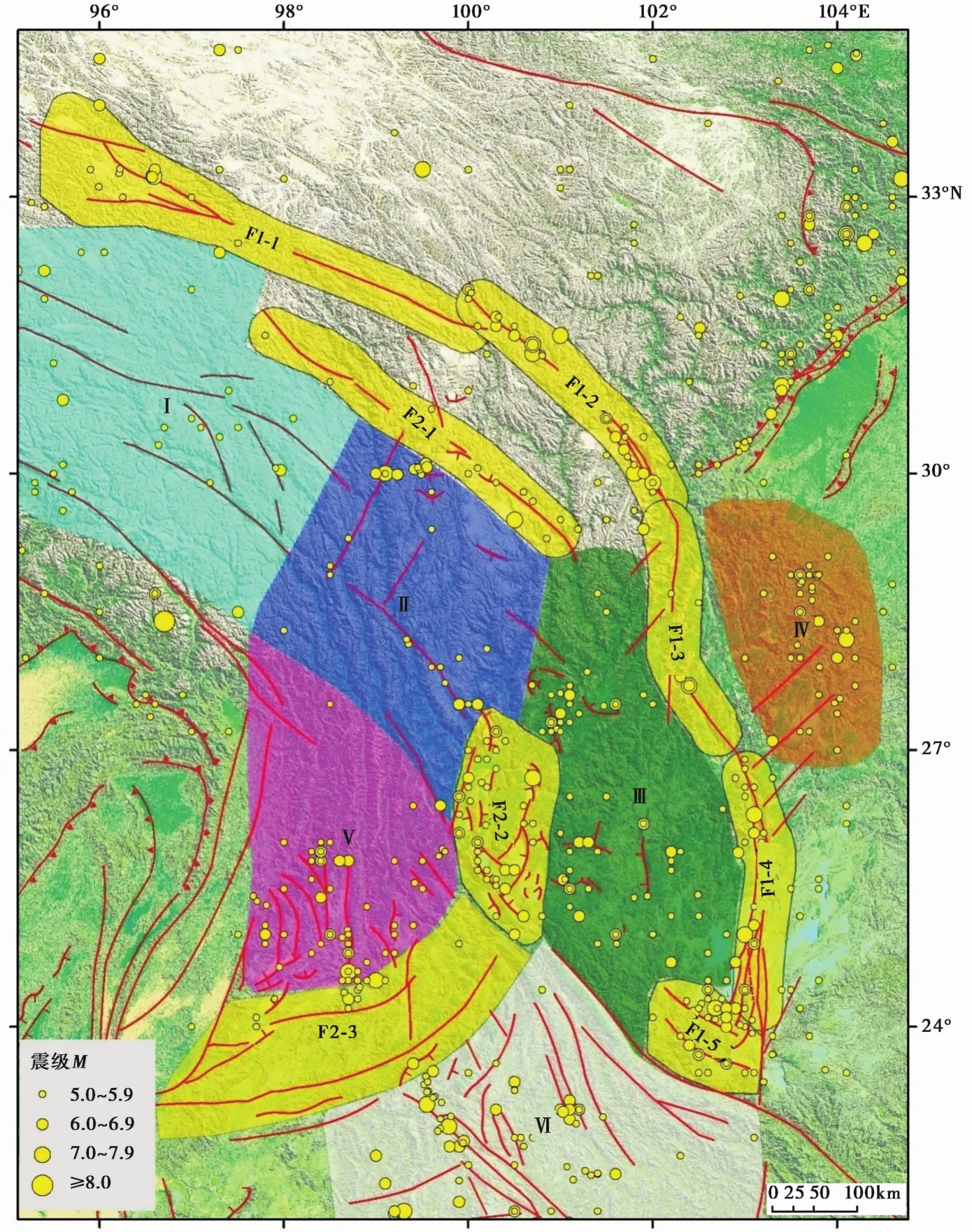

研究区范围为95°~105°E,21.5°~35°N。资料选自中国地震信息网上6级以上历史地震目录(中国地震信息网,2015),参照已出版的地震目录(云南省地震局,1988;国家地震局震害防御,1995)。对研究区活动断层体系的认定参考了中国活动构造图(邓起东等,2007;吴中海等,2014、2012)。青藏高原东南缘地区大部分地震属于浅源地震,相应的断层宽度按震源平均深度的2倍计算(黄福明,1987),将地震带宽度设置为断层两侧各约25km,且以地震目录中的历史地震分布为参考作相应修改。吴中海等(2015)结合最新的遥感影像解译与地震调查资料发现,青藏高原东南缘地壳最新的顺时针旋转运动主要受控于由川滇外弧带(图1,F1)和滇西内弧带(图1,F2)构成的双弧型川滇弧形旋扭活动构造体系以及内部块体变形和发育次级断裂的差异与不均匀性。主要是该区边界力的作用方式先存地质结构和现今的地壳与岩石圈结构、岩石圈物质组成及其物理性质、深部的热状态、重力势能等多种因素共同作用的结果。这可能就是研究区内历史地震分布具有明显分区性和成带性的原因。据此,文中将研究区划分为玉树-鲜水河-小江断裂系(包括玉树-甘孜断裂带、鲜水河断裂带、安宁河-则木河断裂带、小江断裂带和通海断裂带)、理塘-大理-南汀河构造带(包括理塘断裂带、滇西北断裂带和南汀河-畹町断裂带)和6个断块区(包括昌都断块区、巴塘-中甸断块区、马边-昭通断块区、攀枝花-楚雄断块区、腾冲-保山断块区和思茅断块区)(图1),据此研究各区带地震应变能释放特征和现今地震活动性。

图1 川滇旋扭活动体系区带划分图

2 青藏高原东南缘的地震应变能释放

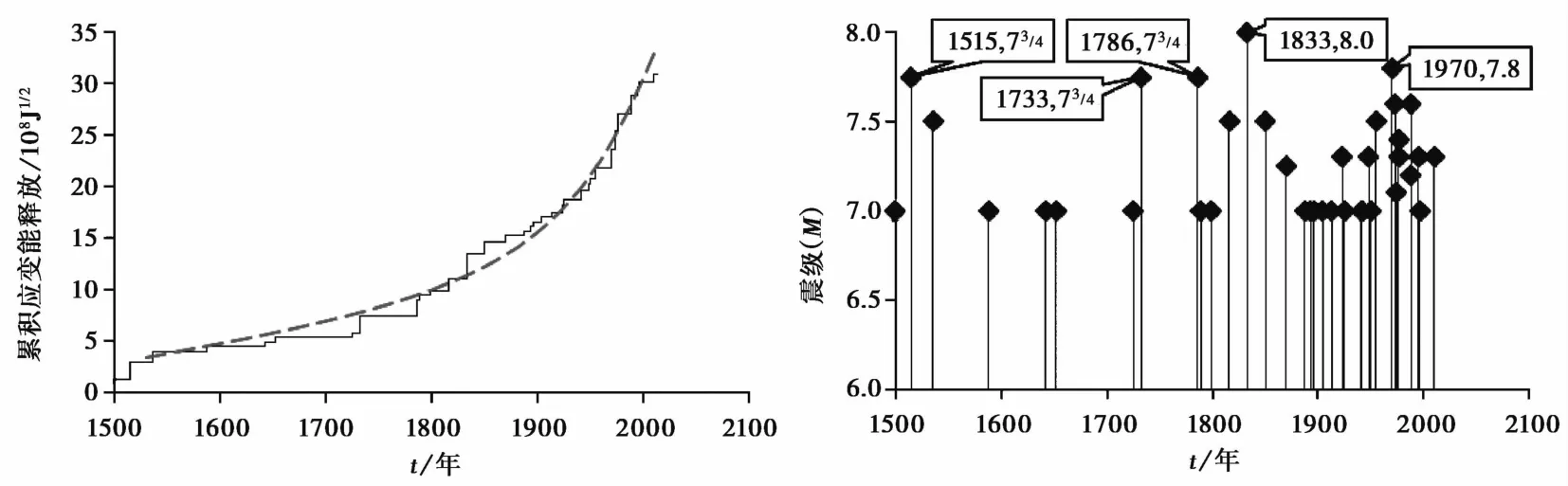

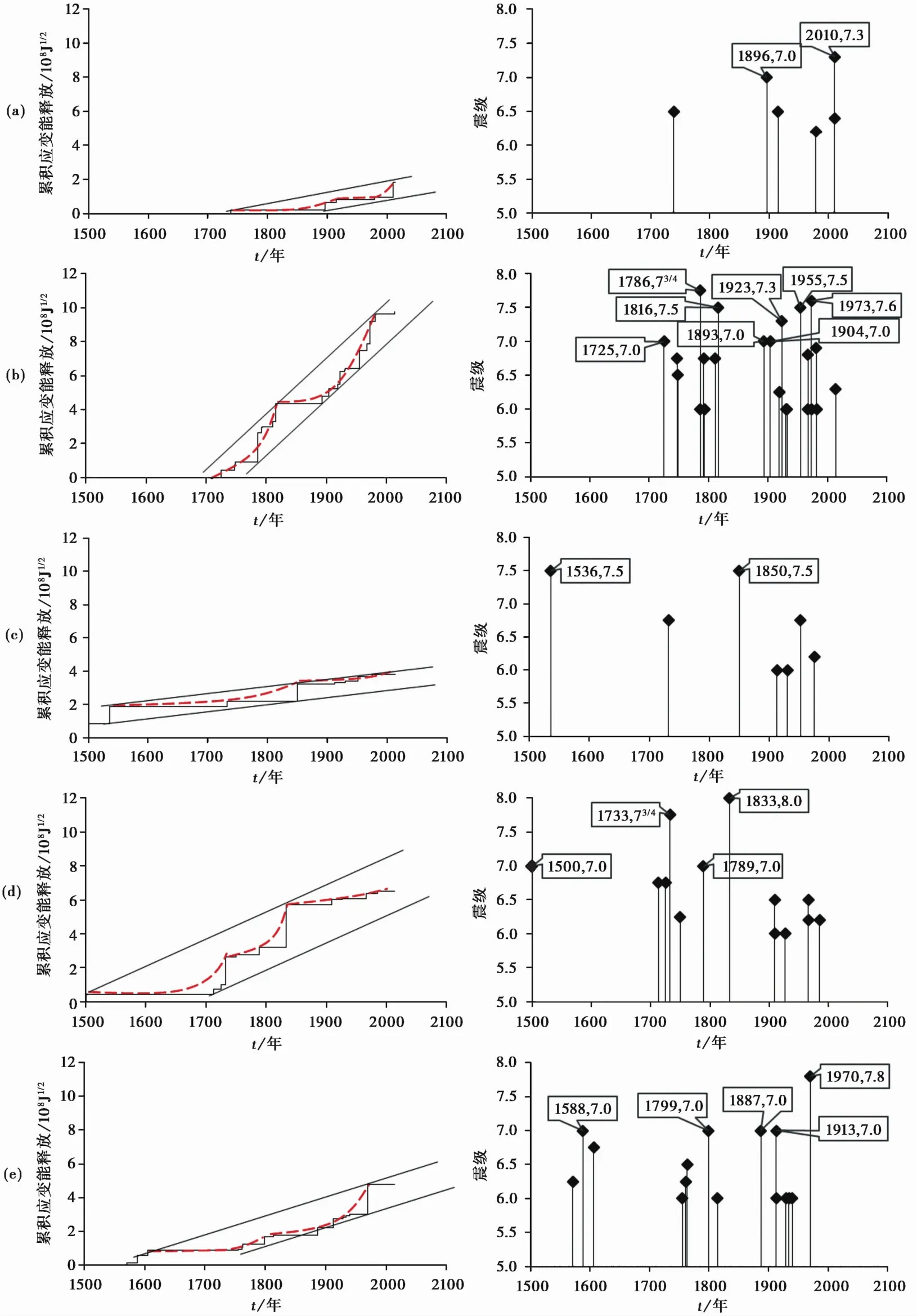

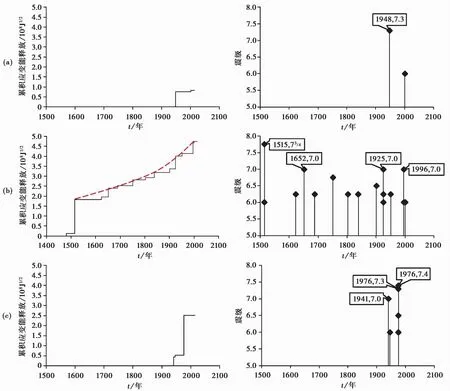

图2(左)中的虚线显示了地震活动过程,即一个地震活动轮回大致可以分为平静期、加速期和大释放期3个阶段。

图2 青藏高原东南缘自公元1500年以来7级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

青藏高原东南缘是中国大陆强震活动频度最高、强度最大以及地震地质灾害最为严重的区域,从1500年至今7级以上地震共发生37次,其中7.5级以上地震11次,8级地震1次。从图2(右)中发现自1500年以来青藏高原东南缘存在一个地震轮回。平静期是1536~1733年,虽然这个阶段里有7级地震偶尔发生,但能量释放相对缓慢。加速期是1733~1925年,持续时间和平静期时间相当,这一阶段的应变能释放速率明显升高,出现了8级的特大地震,7级及以上地震显著增多,同时存在相对活跃和相对平静的阶段,此不赘述。大释放期是1941年至今,持续了73年之久。这一阶段从1941年的耿马和澜沧的2次7级地震为开端,密集的大地震紧随其后,这一阶段的应变能释放速率要远大于平静期和加速期。从丽江1996年M 7.0地震过后的将近20年中,地震应变能释放速率有所下降,但进入新世纪之后,在全球地震进入了一个新的活跃期的背景下,近几年来研究区域内中强地震的发生有所增加,大释放期可能尚未结束,青藏高原东南缘的地震活动性可能依然较强。

青藏高原东南缘地震应变能的释放反映了1500年至今的近500年时间内地震活动性一直在加强。然而每一个断层都会有各自的特性即应变能释放特征,这个特性和它自身的构造位置和构造特征以及区域应力场环境息息相关。每一个断层的特性并非一成不变,而是随着大区域构造应力的变化而变化。从这些断层和断块的特性研究入手,分析其过去的状况而用以判断其现在所处的活动性阶段及其未来的变化趋势,从而对该区域现今的地震活动进行评估。

3 主要活动断裂带

研究区域中有玉树-鲜水河-小江和理塘-大理-南汀河这2条主要活动断裂带。本节中将分别对2条活动断裂带进行总体到局部的研究。

3.1 玉树-鲜水河-小江断裂系

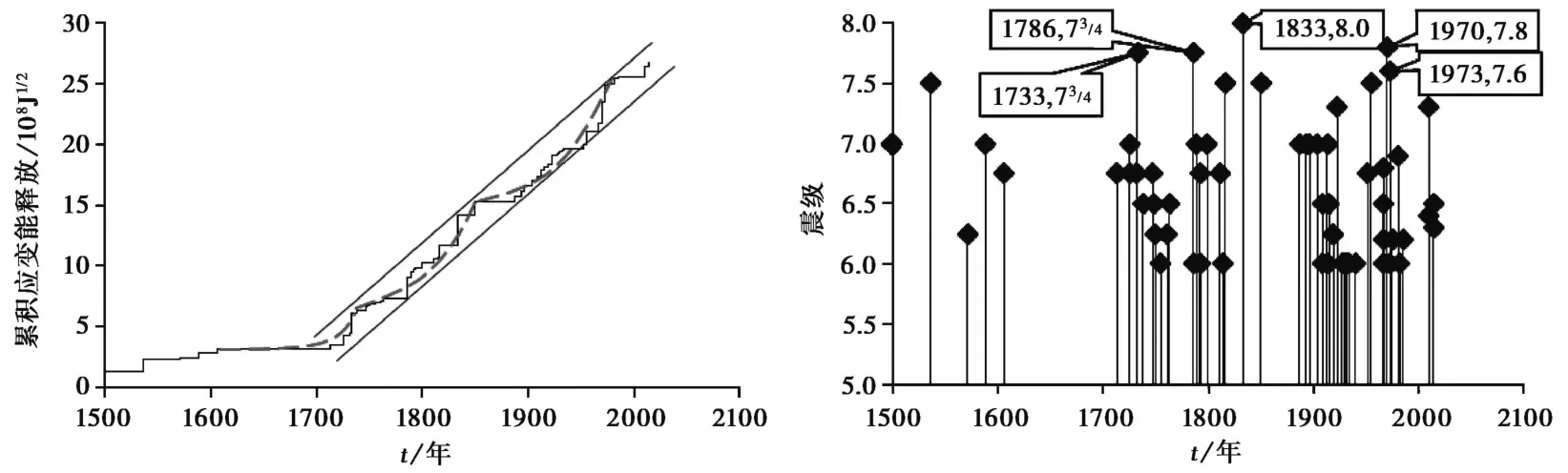

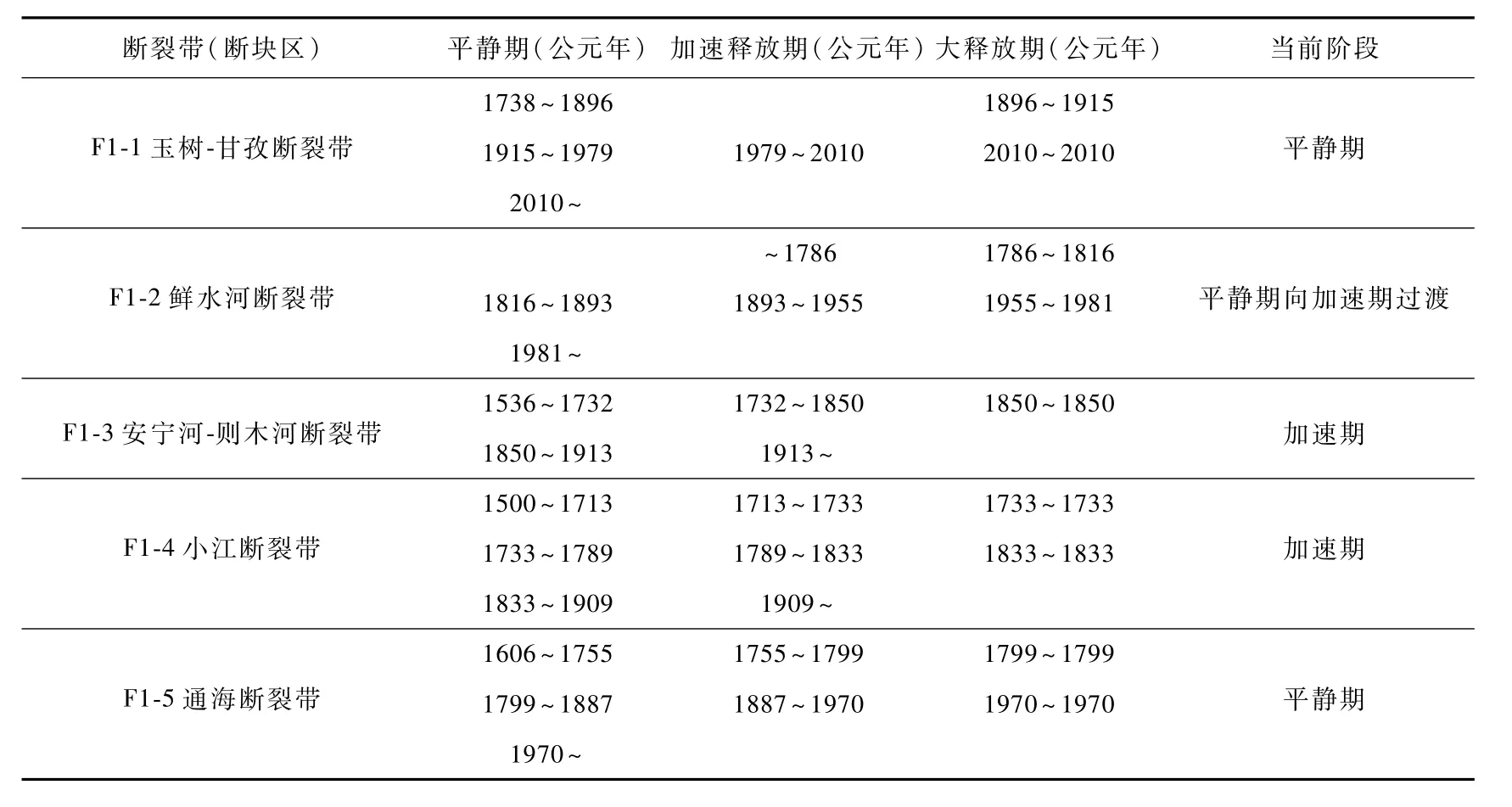

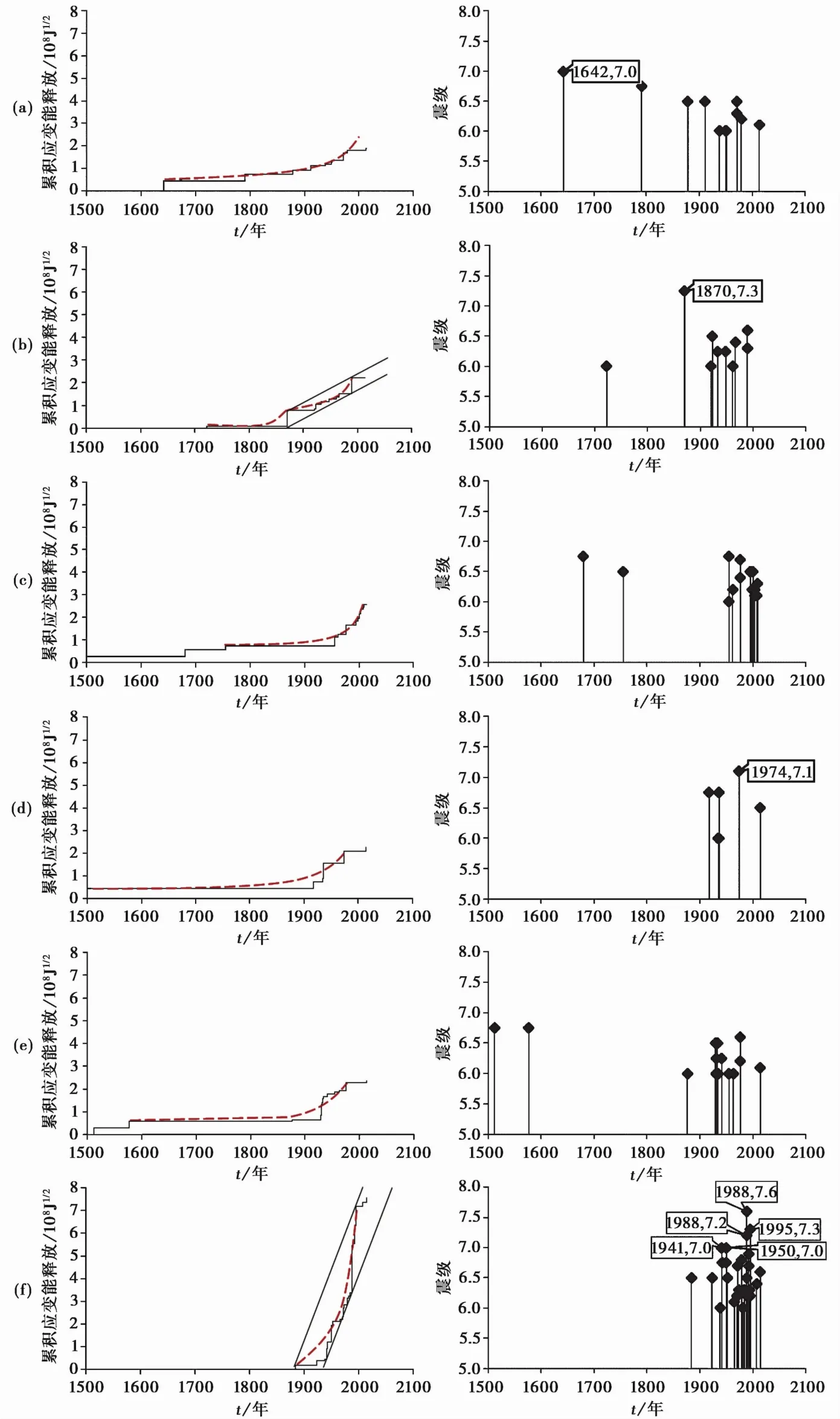

图3(左)中2条黑色直线为平行关系,表示一定时期内地震应变能释放平均速率。上边黑色直线表示震级可预测。下边黑色直线表示时间可预测。没有黑色直线的部分表示在研究时间段内不能确定应变能释放的平均速率。文中其他应变能释放图亦然。

图3 玉树-鲜水河-小江断裂系1500年以来6级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

统计该断裂系上1500年以来的地震活动(图3),发现该断裂系上呈现出3个地震轮回。第①轮回的平静期1606~1713年,107年期间没有6级以上地震发生,加速释放期为1713~1725年,大释放期为1725~1733年,8年间出现2次7级以上大震。第②轮回平静期为1733~1786年,加速释放期为1786~1816年,大释放期为1816~1850年,34年间出现2次7.5级和1次8级大震。第③轮回平静期为1850~1887年,加速释放期为1887~1955年,大释放期为1955~1973年,18年间出现3次7.5级及以上大震。现今处于第4个轮回的平静期向加速释放期过渡阶段,该断裂系的地震活动性可能增强。以第②,③轮回至今的地震应变能释放的平均速率来看,玉树-鲜水河-小江断裂系现今已积累了一定数量的应变能。

(1)玉树-甘孜断裂有历史地震记录始自1738年,至今近300年的地震应变能释放速率较小,7级以上地震仅有2次,分别是1896年的四川石渠洛须M 7.0地震和2010年的青海玉树M7.3地震,此间该断裂带的地震活动性相对比较低。从图4(a)中可知,此带整体上没有丛集的中强震,2个轮回的加速释放阶段均不十分明显,大释放阶段释放的能量也不是太多,现今甘孜-玉树断裂带的地震活动性较弱(表1)。

(2)鲜水河断裂带在整个玉树-鲜水河-小江断裂系中的地震应变能释放中是最多的,地震应变能积累和释放速率均很大,从1700年至今的近300年时间里,共发生8次7级及以上的地震,可见鲜水河断裂带的地震活动性是很高的,从图4(b)中可知,整体上鲜水河断裂存在2个轮回,分别是1725~1816年和1816~1891年。第①个轮回的平静期开始时间不详,加速期到1786年,大释放期为1786~1816年,第②个轮回平静期为1816~1893年,加速期为1893~1955年,大释放期为1955~1981年。由于2014年四川康定 M 6.3地震的发生,现今可能处于第③个轮回的平静期向加速期过渡阶段,地震活动性中等(表1)。

图4 玉树-鲜水河-小江断裂系中各断层1500年以来6级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

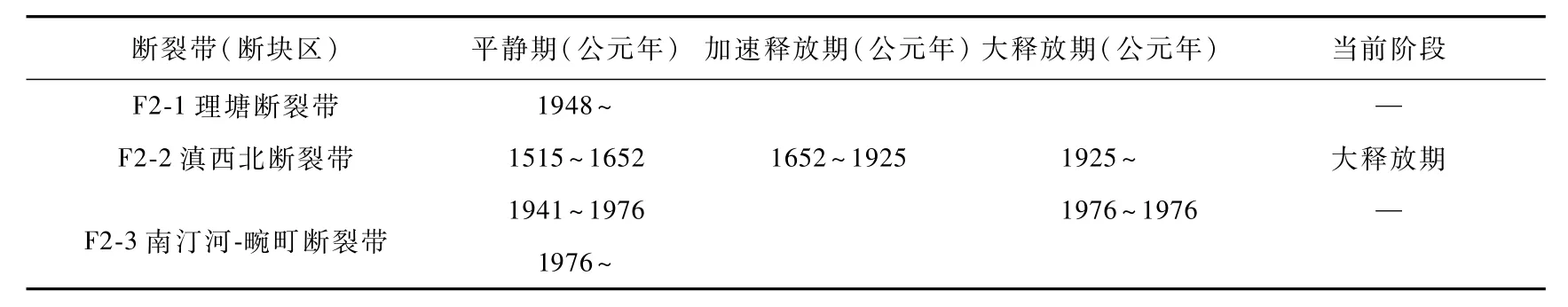

表1 玉树-鲜水河-小江断裂系各断层的地震应变能释放周期表

(3)安宁河-则木河断裂带有一个“小震不多,大震很大”的现象,且整条断裂带的地震应变能释放速率中等。从1536年的四川西昌北M 7.5地震到1850年四川西昌、普格间M 7.5地震之间的314年中,中强地震很少。从图4(c)可知,安宁河-则木河带上存在2个轮回,分别为1536~1850年和1850年至今。第①个轮回的平静期为1536~1732年,加速期为1732~1850年,大释放期为1850~1850年,第②个轮回的平静期为1850~1913年,1913年至今是加速期。现今处于第②轮回的加速期,地震活动性较强(表1)。

(4)小江断裂整体的地震应变能释放量是比较多的,仅次于鲜水河断裂的地震能量释放。且发生了1833年云南嵩明M 8.0地震,这也是玉树-鲜水河-小江断裂系上从1500年至今发生的最强的地震,从1500年至今,该断层整体的地震活动性还是较强的。从图4(d)可知,小江断裂带上存在3个轮回。第①个轮回的平静期为1500~1713年,加速期为1713~1733年,大释放期为1733年。第②个轮回的平静期为1733~1789年,加速期为1789~1833年,大释放期为1833年。第③个轮回的平静期为1833~1909年,加速期为1909年至今。现今处于第③个轮回的加速释放期,地震活动性较强(表1)。

(5)通海断裂带上整体的地震应变能释放量较大,地震应变能释放速率较高,1970年的云南通海M 7.8地震也达到了该断裂有历史记录地震震级的最大值。从图4(e)可知,通海带上存在2个地震轮回,第①个轮回的平静期为1606~1755年,加速期为1755~1799年,大释放期为1799年。第②个轮回的平静期为1799~1887年,加速期为1887~1970年,大释放期为1970年。现今处于第③轮回的平静期,地震活动性较弱(表1)。

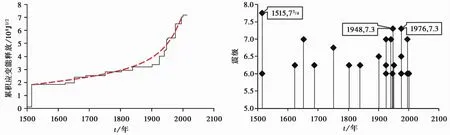

3.2 理塘-大理-南汀河构造带

理塘-大理-南汀河构造带上地震应变能释放速率较快,1500年以来发生7级以上地震7次,其中最大的是1515年的云南永胜地震。从图中能发现1500年以来存在1个轮回,平静期为1515~1623年,加速期为1623~1925年,期间多以小于7级的中强震出现。大释放期为1925年至今,从1925年云南大理M 7.0地震到1996年云南丽江M 7.0地震,71年内发生5次7级以上地震,这一阶段地震应变能释放强烈。现今处于大释放阶段的末期,不排除出现大震的可能性。

图5 理塘-大理-南汀河构造带1500年以来6级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

(1)理塘断裂带上可能因历史地震记录的缺失,只有近100年的数据,从近百年的地震记录来看,除了1948年四川理塘M 7.3地震,基本上都是小于6级的地震(图中没有显示),并且释放应变能的速率缓慢。在较短的时间,地震数量不多的情况下,用benioff曲线来分析,是不太可靠的。

(2)滇西北裂陷带是整个理塘-大理-南汀河构造带的中心部位,也是调整滇东和滇西区域应力分配的杠杆。从1500年至今,发生1次7.75级地震,3次7.0级地震,这期间中强地震也没有间断过,地震活动性较强。从图6(b)中可知,该带上存在1个地震轮回。平静期为1515~1652年,加速期为1652~1925年,大释放期为1925年至今。该带上的加速期和大释放期界限不是太明显,是因为此带上断层多,并且各断层上的能量释放交织在一起,现今处于大释放阶段,依据大释放阶段的速度来看,地震活动性中等(表2)。

表2 理塘-大理-南汀河构造带各断层的地震应变能释放周期表

(3)南汀河-畹町断裂带上历史地震记录较少,但是呈现出大震大,小震少的现象。显示了断层的复杂性和自身特性,这给地震预测研究带来了更大难度。从1931年至今发生了1941年的云南耿马M7.0地震和1976年的云南龙陵M7.3地震。2次大震的时间间隔是35年,而龙陵地震至今已经38年,从2次大震的发震时间看,地震活动性还是比较强的,因此一部分专家和学者认为此带近期地震活动性较强。但是还需要更多的研究来论证此观点的可靠性(表2)。

图6 理塘-大理-南汀河构造带各断层1500年以来6级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

4 主要活动断块区

青藏高原东南缘区域内的大震基本上都分布在2条主干断裂带上,其它部位虽然中强震居多,但是偶尔也会有大震发生。青藏高原东南缘现今地质构造活动剧烈且复杂,大的断裂带之间地块破碎丛生,断块内出现了无规律分布的中强地震。剩余的区块大致分为6大区块,分别是昌都断块区、巴塘-中甸断块区、攀枝花-楚雄断块区、马边-昭通断块区、腾冲-保山断块区和思茅断块区。以下分别介绍。

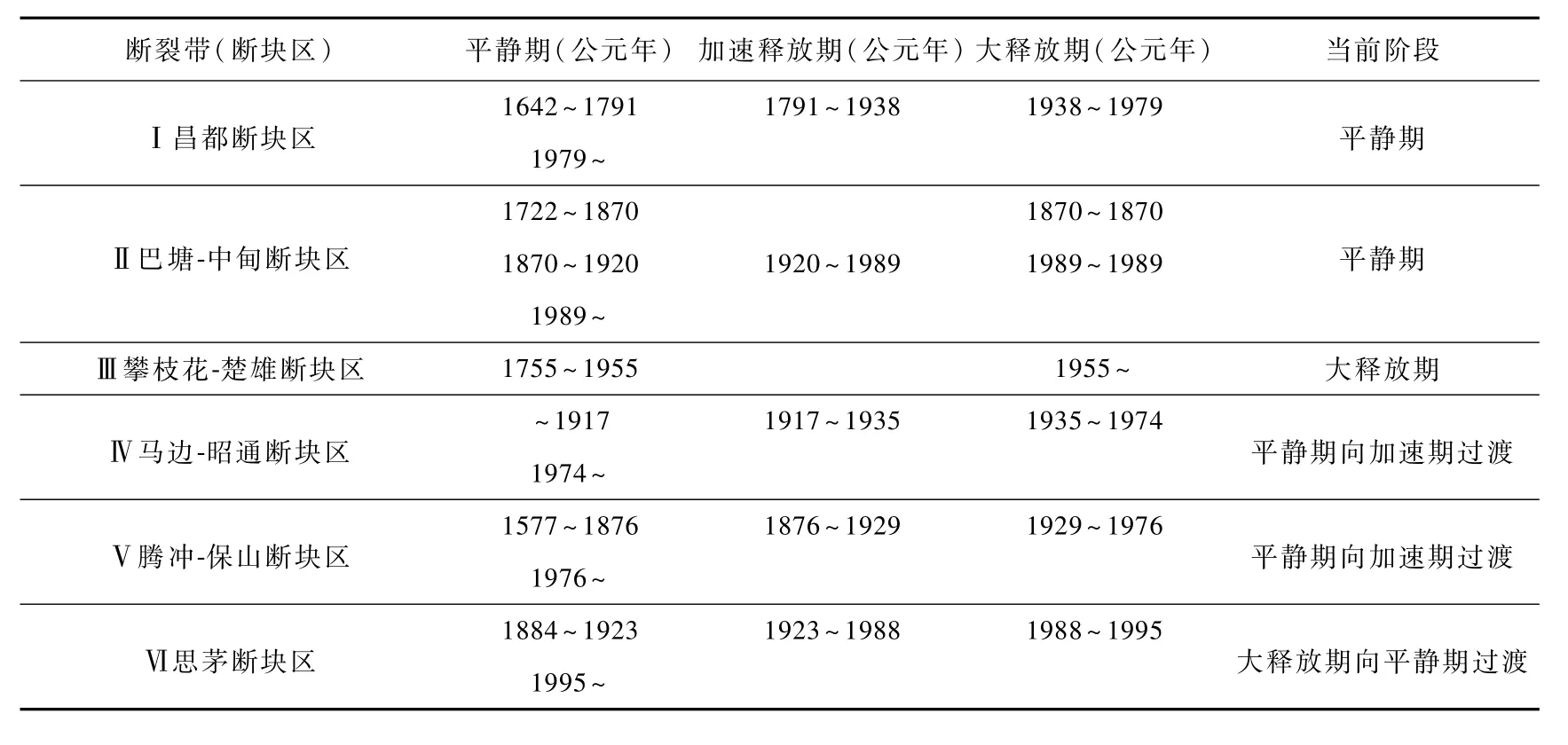

从图7可见,基本上所有断块区在1900年以前6级以上地震都很少。一是在断块区内地震震级普遍比较小,二是这些地区人烟稀少,这2个方面的因素共同导致了断块区地震历史资料匮乏。在此笔者将地震震级降为5级来进行研究,但是效果不明显,和当前图7的趋势基本一致。比较好的一点是,1900年以后的地震数据比较完整。因此本节主要根据1900年至今的地震数据分析当前各断块区的地震活动性。

图7 各断块区1500年以来6级以上地震累积应变能释放图(左)和M-t图(右)

(1)昌都断块区从 1600年至今共给发生1次7级地震,4次 6.5级及以上地震。从图7(a)可知,此区存在地震轮回现象,地震活动的平静期为1642~1791年,加速期为1791~1938年,大释放期为1938~1979年。接着进入下一个轮回的平静期,随着2013年西藏左贡M6.1地震的发生,可能预示着地震平静期开始向加速期过渡(表3)。

表3 各断块区的地震应变能释放周期表

(2)巴塘-中甸断块区从1800年至今共发生1次 7⅟⁴ 级地震,2次6.5级及以上地震。由图7(b)可见,此区存在2个轮回。第1个轮回的平静期为1722~1870年,加速期忽略,大释放期为1870年。第2个轮回的平静期为1870~1920年,加速期为1920~1989年,大释放期为1989年。现今处于下一轮回的地震活动平静期(表3)。

(3)攀枝花-楚雄断块区从有历史记录以来发生过7次6.5~6.9级地震,没有7级以上地震的发生。由图7(c)可见,此区存在1个轮回。轮回的平静期为1755~1955年,加速期忽略,大释放期为1955至今。现今仍处于大释放期,由于构造地质和地震地质条件的限制,这个断块区里边的断层规模不大,活动性不强,且历史上也没有7级以上大震发生。所以此区中强震会频发,发生大地震的概率不大,现今地震活动处于中等水平(表3)。

(4)马边-昭通断块区有历史地震记录至今共发生1次7.0级及以上地震,3次6.5级及以上地震。从图7(d)可知,此区存在1个地震轮回。平静期开始时间不详到1917年结束,加速期为1917~1935年,大释放期从1935至今。现今可能处于大释放末期,或向下一轮回的平静过期过渡,在此情况下的地震活动处于中等水平(表3)。

(5)腾冲-保山断块区有历史地震记录至今共发生6次6.5级及以上地震。从图7(e)可知,此区存在1个地震轮回。平静期为1577~1876年,加速期为1876~1929年,大释放期为1929~1976年。现今处于下一轮回的平静期向加速期过渡阶段,地震活动属中等水平(表 3)。

(6)思茅断块区有历史地震记录至今共发生5次7.0级及以上地震,11次6.5级及以上地震。从图7(f)可知,此区存在1个地震轮回。平静期为1884~1923年,加速期为1923~1988年,大释放期从1988年至今。现今为应变能大释放期的尾声或向下一轮回地震平静期的过渡阶段,地震活动性处于中等水平(表3)。

6个断块区内有地震目录记录的时间较短,且由于大地震不多,所以本文图7中划分的期次和大释放期是否准确,存在疑问。但是考虑到断块区的特殊性,导致内部发生大地震的几率很低,多数6级以上地震丛集,已经算是应变能大释放。再放眼整个青藏高原东南缘的地震活动,从图2可知,青藏高原东南缘的最近1次大释放期是1941年至今,且呈现衰减趋势,图3中,玉树-鲜水河-小江断裂系的最近一次大释放期是1955年到1973年,图5中,理塘-大理-南汀河构造带最近一次大释放期是从1925年至今。依次,断块区中大释放的结束期是可靠的。应该指出,攀枝花-楚雄断块区的应变能大释放期似乎和其余断块区不一致,一直处于大释放阶段,且没有减缓趋势,这可能与安宁河-则木河断裂和小江断裂有关。此断块区西边的滇西北裂陷带在1996年发生丽江M7.0地震,南边通海1970年发生通海M7.8地震,北边鲜水河断裂上释放能量更是巨大,唯独东边2条大型断裂带在150多年的历史中没有7级以上地震发生,且现在处于能量的加速释放期,这可能预示着安宁河-则木河断裂和小江断裂的地震活动性将增强。

5 讨论

5.1 地震应变能释放特征

从青藏高原东南缘的地震应变能释放曲线的研究中可发现如下特征:

(1)从地震应变能释放的量来看,玉树-鲜水河-小江断裂系地震应变能释放占青藏高原东南缘总体地震应变能释放的50.67%,达一半以上,使其成为青藏高原东南缘的重要边界带和能量吸收释放带,其中又以鲜水河断裂带释放量最大,占35.9%。理塘-大理-南汀河弧形构造带地震应变能释放占青藏高原东南缘总体地震应变能释放的13.73%,其中滇西北裂陷带的释放量占弧形活动带上释放总能量的66.9%。各断块区地震能量释放占释放总能量的35.60%,其中思茅断块区占总断块区释放能量的52.7%,地震能量释放的多少反映了地震和地壳活动性的强弱。

(2)从断层的发震周期上来看,多数断层上地震的发生会由平静期、加速释放期和大释放期组成1个轮回即地震活动周期。这一特征又称为地震活动的准周期模式,其中非常明晰的有:F1-2鲜水河断裂带、F1-5通海断裂带、F2-2滇西北断裂带、Ⅱ巴塘-中甸断块区、Ⅴ思茅断块区等,其中F1-2鲜水河断裂带和大部分断块区的地震符合准周期丛集复发模式。同一断层上各周期持续时间的长短和释放能量的多少亦不固定。这和每个周期内断层上某处的破裂过程、破裂机理、破裂条件不同有关系。可能一个周期完全释放了积累的应变能,接着平静期就较长;也可能一个周期仅释放了部分的应变能,进入平静期继续积累应变能,这样平静期就较短。另外,周围断裂系统的影响也会加快或是减慢应变能的积累及释放。其次,板块间的大震往往可以对大范围地壳应力场造成影响。

(3)研究发现(图4,F1-2)鲜水河断裂带中第一个地震轮回和 F1-4小江断裂带中第 2个地震轮回是同步进行的;F1-2鲜水河断裂带中第2个地震轮回和F1-5通海断裂带中第2个地震轮回几乎是同步进行的,从表1各断层和断块区的地震应变能释放周期表中也能发现。这种同步现象使多条断层的地震周期长度相近,且周期内的期次相近。这可能是当多条断层的应变能都积累到相应的临界状态,突然一条断层的应变能释放会触发其他断层的应变能的释放。因此,这些断层的地震周期会表现出某种程度的同步性。

在研究过程中,也发现了该研究方法普遍存在的一些问题:

(1)断裂带是一个复杂系统,基于现阶段认识的限制,人为划分的适用于本研究的断层系统分段和分区的主观性,也会对地震活动性研究的科学性带来一定程度的影响。

(2)Benioff应变能释放曲线方法用的是地震能量开平方随时间的关系。以这种方法计算,一个8级地震应变能是一个7级地震应变能的5.6倍。传统的计算中,2个相邻震级之间的能量差是30倍的关系,小震可以忽略,但在Benioff应变释放曲线方法中,小震的影响被放大。这样的方法下,地震目录中古代小震的缺失将会明显的影响此方法的可靠性。好的一方面是,从1900年至今,研究区内6级以上地震目录是比较完整可靠的。

(3)对中国大陆板内活断层应变能释放而言,在时间尺度上与板缘地震不同。2种情况地震复发周期有很大差别,大陆内部地震原地复发周期长达几千年,断裂带总体地震活动周期长达几十到几百年,地震史料的完整性对分析结果的可靠性有很大影响。

5.2 未来地震危险性分析

表1、2、3中汇总了研究区内各断层和断块区的地震应变能释放的详细状况。从1500年至今有记录的地震资料显示,已有2次完整地震轮回的有5处,有一次完整地震轮回的有6处,剩余的3处为没有完整的地震轮回。

当前地震活动处于平静期的有4处,分别是F1-1玉树-甘孜断裂带、F1-5通海断裂带、Ⅰ昌都断块区、Ⅱ巴塘-中甸断块区;处于加速期的有2处,分别是F1-3安宁河-则木河断裂带、F1-4小江断裂带;处于能量大释放期的有2处,即F2-2滇西北断裂带和Ⅲ攀枝花-楚雄断块区。处于过渡期的有4处:F1-2鲜水河断裂带,Ⅳ马边-昭通断块区和Ⅴ腾冲-保山断块区由平静期到加速期过渡,Ⅵ思茅断块区由大释放期向平静期过度。由于地震资料的限制,对F2-1理塘断裂带和F2-3南汀河-畹町断裂带的地震活动性不能作出判断。

各断层和区块的结构特性,活动习性和历史地震文字记录详略不同,情况复杂。在地震轮回期次划分的基础上判断当前地震活动不能一概而论,需要针对不同的研究区域结合具体的构造和地震资料进行研究。本文仅结合相应区域的特殊性做了初步的地震危险性评估。

以各断层和断块区的地震应变能释放周期表中各期次和当前所处阶段来分析,处于加速期和大释放期的断层和断块区当前地震活动性强,处于过渡阶段的断层或断块区当前地震活动性中等,处于平静期的断层或断块区当前地震活动性弱。在此依据基础上,得出以下评估:当前地震活动性较强的是F1-3安宁河-则木河断裂带、F1-4小江断裂带;当前地震活动性属中等的是F1-2鲜水河断裂带、F2-2滇西北断裂带、Ⅲ攀枝花-楚雄断块区、Ⅳ马边-昭通断块区、Ⅴ腾冲-保山断块区、Ⅵ思茅断块区;当前地震活动性弱的是F1-1玉树-甘孜断裂带、F1-5通海断裂带、Ⅰ昌都断块区、Ⅱ巴塘-中甸断块区。

6 结论

通过对青藏高原东南缘的历史地震应变能释放特征研究,发现有以下3个特征:

(1)公元1500年至今各断层和断块区的地震应变能释放差异很大。大部分地震能量在玉树-鲜水河-小江断裂系和理塘-大理-南汀河构造带以及南边的思茅断块区释放,其余断块区释放能量较少。在我国大陆地区地震能量的释放在整体上表现为东强西弱、南强北弱。

(2)地震活动周期符合准周期或准周期丛集复发模式。多数地震轮回中平静期、加速释放期和大释放期3个阶段交替出现。进一步证明了前人对大陆地震活动规律性所提出模式的正确性(张国民等,1987)。

(3)一些断层上地震活动周期有某种程度的同步现象。

从整体上看,现今青藏高原东南缘仍然处于地震应变能大释放期的后期,不能确定是还有多少能量需要释放。从局部来看,安宁河-则木河断裂带和小江断裂带处于地震应变能释放的加速期,这2条断裂带现今的地震活动性较强。

本文对青藏高原东南缘的历史地震应变能释放特征进行了研究,所得结果在一定程度上反映了该区的历史地震活动特征。对未来地震危险性评估有一定参考意义。但是由于地震系统的庞大且复杂及单一方法的局限性,因此还需要结合其他的研究方法进行全面研究,进一步提高区域地震活动性评估的可靠度。