休赫齐与古植物学

2016-09-02无方

无方

休赫齐与古植物学

无方

古植物学的萌芽

以植物化石为主要研究对象的古植物学是古生物学三大支柱之一,而古生物学又是地质学的一个重要分支,因而三者间具有非常密切的关系。由于植物化石的本身属性、形态、特征,以及研究时依据的原则和使用的术语都和现代植物学基本一致,古植物学也可看作是现代植物学的一个分支学科。

人类认识植物化石并据之而逐渐形成一门自然科学,经历了十分漫长的过程。人类对于远古时期植物的认识至少可以追溯到1千年前,中国北宋时期的著名科学家沈括(1031—1095)在其著作《梦溪笔谈》第21卷记载了产自延州永宁关(今为延安地区的延水关一带)的“竹子”化石,且非常超前地应用了“将今论古”的思想,根据现在竹子的分布范围,推断远古时期延州地区的气候比较潮湿而温暖。经现代古植物学家研究确认,沈括记载的所谓竹子化石可能是生长于中生代的新芦木。

年轻时的休赫齐,刊于《大洪水植物志》,富塞利绘,纳廷刻

老年时的休赫齐,刊于《神圣自然史》第一卷

休赫齐的《大洪水博物馆》一书的卷头插图

《瑞士自然环境、边界和山脉之说明》一书中的插图

作为一门学科,同其他现代科学一样,古植物学也是在欧洲发展起来的。在欧洲,最早涉及植物化石这个主题的是十三世纪的哲学家艾尔伯图斯·麦格努斯(AlbertusMagnus)。到了十六世纪,德国历史学家和矿物学家阿格里科拉(GeorgiusAgricola,1494-1555)和瑞士博物学家格斯纳(KonradvonGesner,1516-1565)探讨过硅化木。而第一个提到岩石中各种植物压痕的是德国耶拿的丹尼尔·梅杰尔(DanielMajor),他在1664年的著作中有所涉猎。1699年,英国博物学家爱德华·利维德(EdwardLhwyd,1660-1709)在其名为《英国石物图鉴》(LithophilaciiBritannicaichnographia)的英国化石目录中描述过各种各样的植物化石。而现代分类学之父、瑞典博物学家卡尔·冯·林奈(CarlvonLinné,1707-1778)也研究过植物化石。

利维德在古植物学的发展史中具有重要的地位,他不仅对植物压痕化石进行了大量的讨论,并提出它们就是植物的残留,是在诺亚大洪水中被埋在地下的。要知道,在整个中世纪时期,所有的西方学者都认为古生物遗迹(包括植物化石)只不过是大自然的游戏(lusus naturae),谁也没有对化石实体作更深入的探索。利维德能迈出那一步实在是难能可贵。而接下来要登场的,就是本文的主人约翰·雅各布·休赫齐(JohannJakobScheuchzer,1672-1733),他在1709年出版的《大洪水植物志》(HerbariumDiluvianum)一书被誉为有史以来第一本古植物学著作,他本人也有古植物学之父的美誉。

《鱼的哀歌和辩护》一书中的图版

《鱼的哀歌和辩护》一书中的图版

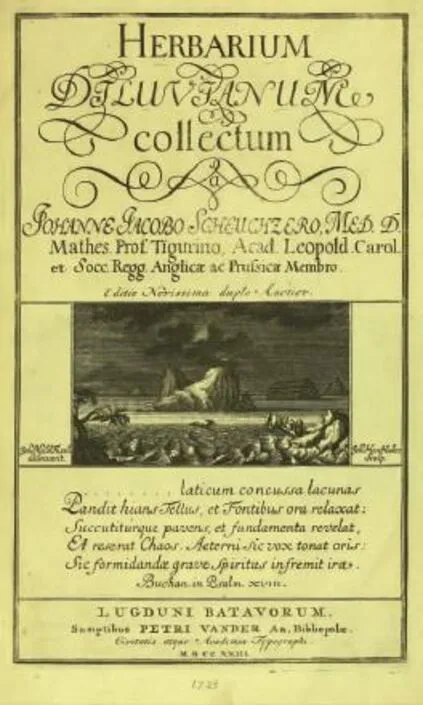

《大洪水植物志》一书中的扉页,注意中间的图为表现的是诺亚大洪水,前景中显示的是未来的化石

休赫齐的生平和主要工作

休赫齐,瑞士医生、学者、博物学家,1672年8月2日出生于苏黎世的一个医生世家。他所处的时代,正是科学和宗教之间的界线开始变得模糊,无论是希望成为医生还是神职人员,一个人可以去学校完成同样的课程。对他而言,他选择了成为一名医生。在苏黎世接受启蒙教育之后,休赫齐于1692年到德国纽伦堡附近的阿道夫大学学习医学。1694年,他获得了乌得勒支大学的医学博士学位,然后返回德国的阿道夫大学完成对于数学的学习。在此期间他对博物学越来越感兴趣,常常到远方进行旅行和考察。1696年他回到苏黎世,成为一位初级的城镇医师,并成为了当地自然历史博物馆(建立于1629年,也展出艺术品和其他展品)的馆长和苏黎世公共图书馆的主管。1710年,根据最初的约定他按期获得了卡罗利纳学院的数学教授之职。1733年1月他被升任为物理学主席,同时兼任资深城镇医师,然而就在5个月之后的6月23日,休赫齐就离开了人世。他死后,这位勤勉的“阿尔卑斯山自然地理学奠基者”和“欧洲古生物学和古植物学奠基人”留下了大量手稿,如今依然保存于苏黎世市图书馆,其中包括未完成的手稿《大洪水词典》(LexiconDiluvianum)和数千动植物化石的插图。休赫齐采集的大部分化石保存于苏黎世古生物博物馆。

在学习和工作期间,休赫齐经常到处旅行,深深沉醉于古生物学和博物学领域。他从1690年开始采集标本,在获得博士学位那年,休赫齐就已经开始系统地考察阿尔卑斯山的植物、动物、地质和气象,考察结果最终在1708年到1723年结集为《瑞士山区博物志》(OuresiphoitesHelveticus)。其中最早的作品之一是一本名为《瑞士阿尔卑斯地区旅行记》(Itinera perHelvetiaealpinasregionesfactaannis)的著作,书中记录了他旅行时在自然世界的发现,包括了瑞士阿尔卑斯山形成的详细描述,以及山中的自然和生物。另外,他在阿尔卑斯山旅行的结果还结集为《瑞士自然环境、边界和山脉之说明》(HelvetiaeStoicheiographia.Orographia.etOreographia,1716),这是自然科学中的伟大著作,共分三卷,第一部分为《瑞士的自然历史》(HelvetiaeHistoriaNaturalis oderNaturhistoridesSchweitzerlandes)。该书出版于1716到1718年,1752年再版,1978-1979年出版过高品质影印版。到十七世纪末,休赫齐已经成为科学巨星,他满腔热情地与欧洲各地的著名博物学家保持广泛地联系和书信来往,其中包括意大利著名学者瓦利斯内里(AntonioVallisneri)。

休赫齐的第一本科学著作名为《论贝壳类的起源》(DeGenerationeConchitarum,1697),是对于象形石(figuredstones)的研究。在该书中,他认为这些化石是大自然的怪胎,它们的起源可以追溯到物理和化学法则。但在随后的《瑞士卓越石印之标本》(Specimen LithographiaeHelveticaeCuriosae,1702)中,他对化石的真实性质和起源观点却变得模糊起来。其思想的变化可能源自英国博物学家约翰·伍德沃德(JohnWoodward,1665-1728)的影响,它们的交流始于1701年。伍德沃德在1695年出版了《地球自然史随笔》(An essaytowardanaturalhistoryofthe earth)一书,书中提出了用大洪水解释地球历史,其中化石扮演着重要的角色。休赫齐被这一思想深深折服了,很快决定将这一地球理论翻译成拉丁语,这一决定也很大程度上帮助了伍德沃德的思想获得成功。

自此之后,休赫齐下定决心采用大洪水的理论,视化石为生物的残骸,它们是在大洪水中遭遇不幸的。这一观点也深受他在阿尔道夫的同学和好朋友约翰·雅各布·拜耳(JohannJacobBaier,1677-1735)的支持,拜耳自1704年任阿尔道夫大学的医学教授,同时也是一个矿物的业余收藏者,特别喜欢“象形石”。与休赫齐的解释一样,他在《纽伦堡化石学》(OryktographiaNorica)中描述了侏罗纪的材料,并附有精美插图。该书的第一版出版于1708年,1730年进行了增补,1758年重印。

休赫齐和拜耳的圣经推测影响深远,特别是路易斯·布尔格(LouisBourguet)、让-安德烈·德鲁克(Jean-AndrédeLuc)和让-以利亚·伯特兰(Jean-élieBertrand)。这种解释在他的一本名为《鱼的哀歌和辩护》(Piscium QuerelaeetVindiciae,1708)小书中表达的最为清楚明了,该书出版于他将伍德沃德的《地球自然史随笔》译成了拉丁文四年后,与拜耳的《纽伦堡化石学》同年面世。该书可能是针对很多对于瑞士城镇医师和化石收藏家卡尔·尼克劳斯·朗(CarlNiklausLang,1670-1741)出版的《瑞士象形石的历史》(HistoriaLapidum FiguratorumHelvetiae,1708)和《象形石起源之论述》(TractatusdeOrigineLapidum Figuratorum,1709)批评做出的反应,在书中他用利维德的理论解读瑞士的化石。在满是插图的古鱼类学论战中,休赫齐用欧宁根(位于康斯坦茨西部,靠近德国和瑞士边境)的鱼化石反驳它们仅仅是土生的怪物或大自然的假冒品的解释。他告诉读者,这些化石实际上是真正的动物,由于邪恶的人类它们被淹死了。然而,鱼是如何被水淹死的却没有得到解释!只是说它们的残骸是被上帝保存在成层的岩石中的,用来证明圣经大洪水的真实性。在该书当时的德语版《大洪水中死亡的各种鱼类和它们的残体之插图》(BildnissenVerschiedenerFischen undderoTheilen,welcheinderSundfluth zuGrundgegangen)中,休赫齐写道:

有学问的人和没有受过教育的人都对出土自不同的地方、展出于橱柜里石化的贝壳、蜗牛、鱼、螃蟹和植物持有自己的看法。有人认为这些石头只不过是大自然的恶作剧,另外一些人则持不同观点,它们应该产生于地球内部的一种育雏烤箱(broodoven)。我曾一度认为,它们是大自然依据自己的规律创造出来的,不需要任何雌雄的帮助。然而,在采集了大量的这样的化石后,我的眼界大开,现在明白了它们是圣经大洪水的产物……那些在各个不同采石场和矿山发现的[鱼类],并非大自然的假冒品,而属于动物界。

《大洪水植物志》

虽然说《大洪水植物志》是有史以来第一本古植物学的著作,然而其出版的目的并非讨论植物化石的性质,而是用其阐明化石是诺亚大洪水的见证者。除此之外,他还出版了《大洪水博物馆》(MuseumDiluvianum,1716)一书,详细罗列了自己收藏的化石。多亏了这些书,休赫齐成功地将大洪水是导致这些化石生物死亡的原因的思想推而广之。

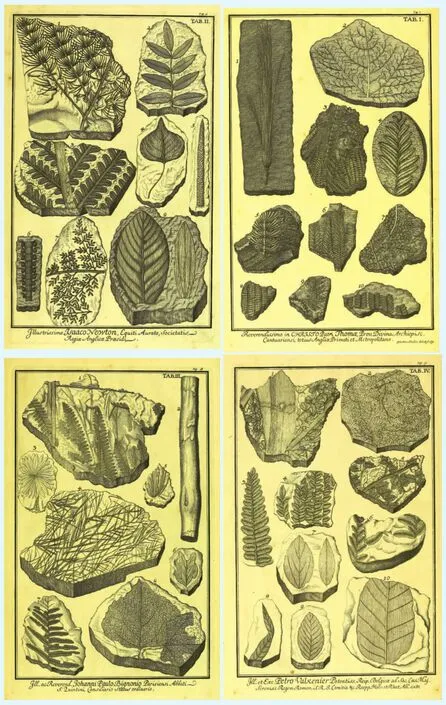

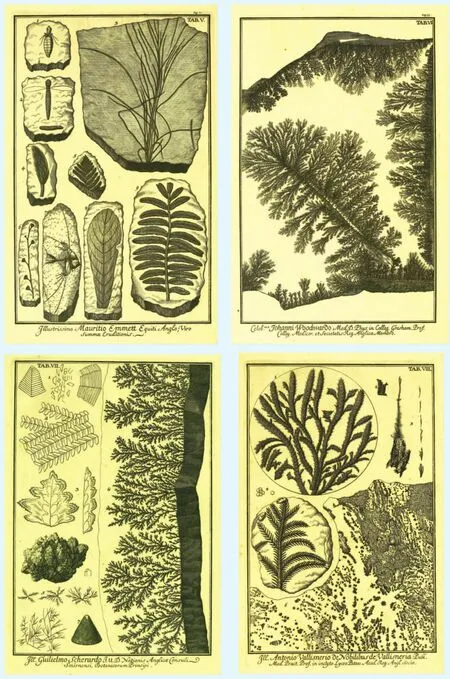

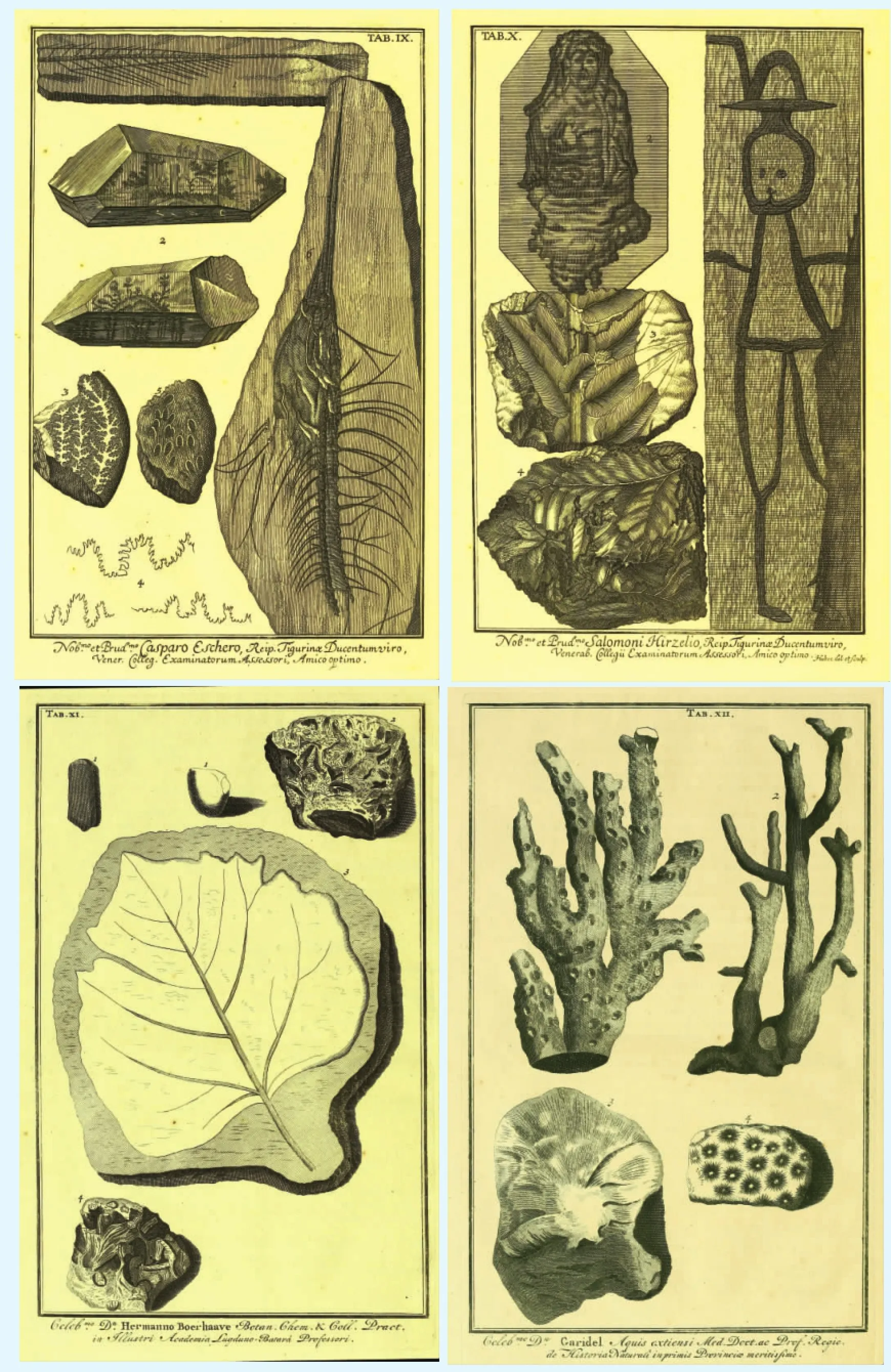

但无论如何,《大洪水植物志》都是一部专门研究植物化石的伟大著作,书中描述了很多植物化石,并附以精美插图,此外还将那些植物化石与欧洲依然生活的种类进行了对比。该书的初版有10幅图版,在1723年的新版中进行了扩充,主要是根据法国植物学家图尔纳弗(JosephPittondeTournefort)的系统对石炭纪、二叠纪和三叠纪的植物化石进行分类。其新版中有14幅图版,每一幅都是献给一位科学家,如牛顿、伍德沃德、瓦利斯内里(Antonio Vallisneri,1661-1730,意大利医学家、内科医师、博物学家)、布尔哈夫[HermanBoerhaave,1668-1738,荷兰植物学家、基督教人文主义者和蜚声欧洲的医生,被视为临床医学和现代学院型医院的创始人,有时也与其学生阿尔布莱克·冯·哈勒(AlbrechtvonHaller)一道被称为生理学之父]等。

在此需要插一句的是,图尔纳弗是巴黎植物园教授,曾远赴希腊、小亚细亚等地采集植物,利用花果作为分类的根据。他对植物的命名方法是先以拉丁文给一属名,其后再用几个字加以描述,作为种名,为后来林奈提出双名法奠定了基础。他在1700年出版了《植物基础》一书,将9000种植物划归为22纲698属,这一分类系统在法国一直被采用到今天。

休赫齐在这本大洪水的古植物学年表中,将植物化石(包括一些无机树枝晶)系统地解释为有机植物化石,它们是被泛滥的圣经大洪水带着那里沉积、保存下来的。他还满怀信心地用与现代植物相似的化石进行生物气候学的研究,以确定大洪水发生时的月份。他的这本书在整个十九世纪都是标准的古植物学专著。

《神圣自然史》

像当时大多数自然科学家一样,休赫齐用圣经指导自己的工作。他相信《旧约全书》真实地表现了人类的历史和自然生命。他努力按照圣经的指导,描述自己所看到的自然法则。他一直在努力试图找出大洪水准确的发生时间。有趣的是,在1726年前后他曾获得过一具十分大、但不太完整的脊椎动物骨架化石,简直如获至宝,并将其错误地确定为“洪水证人”(Homodiluviitestis),视为见证了大洪水的人。但后来居维叶的研究证明这一骨架只不过是中新世的一种大型蝾螈,并重新被命名为休氏大蝾螈(Andrias scheuchzerischeuchzeri)。

在他多产的一生中,《神圣自然史》(PhysicaSacra,1731-1735)是其最后的杰作,他有意将其打造为自己自然神学的扛鼎之作,他用活着的生物和自然物体(动物、植物和化石)来彰显上帝的伟大和圣经所讲的准确性。在书中,休赫齐列出了2000多页的最终证据,来支持自己的圣经大洪水解释。将圣经和自然世界紧密结合在一起,是休赫齐这本巨著的基础。《神圣自然史》是一部恢弘巨著,包含了艺术、科学,以及精神性的全部内容,休赫齐用圣经为参照,描述自然世界及其过程。在《神圣自然史》中,休赫齐对于不同的圣经章节和故事进行了科学的注释。例如,休赫齐认为巴别塔(Towerof Babel)根本不存在,并进行了详细的论证。简而言之,《神圣自然史》是一部自然神学。

《神圣自然史》又被称为《铜版圣经》(Kupfer-Bibel)。这里的铜版是指书中的图版都是异常珍贵的铜版雕刻。全书共包含762幅图版,画面美妙绝伦。插图包罗万象,从人的创生、亚当和夏娃的故事,到人类心脏图解,到蛇的描绘,到太阳和月亮的诞生,到各种不同的雪花等等。

休赫齐聘请了几位艺术家来完成这个项目,大约总共花了十年的时间。草图是由瑞士艺术家约翰·梅尔基奥尔·富塞利(Johann MelchiorFüssli,1677 -1736)创作的,然后由数名雕刻师合作完成。值得注意的是,休赫齐也借用或偷用了当时其他艺术家的作品。例如,书中最著名的一幅图之一,名为“HomoexHomo”,借用了最早见于荷兰植物学家、解剖学家弗雷德里克·勒伊斯(FrederickRuysch,1638-1731)著作中的哭泣的骨架。

休赫齐的“洪水证人”(Homodiluvii testis),被视为一个坏人的骨架,他作恶多端,在大洪水中被淹死,后经居维叶的重新研究,发现这只不过是中新世晚期的一具大型蝾螈骨架。

《神圣自然史》之所以是一部重要的著作,原因如下。第一,它是独一无二的。在启蒙运动之前和之后的自然神学实践和研究,几乎没有作品能在深度和广度上与休赫齐的相匹敌。此外,书中的图版具有极高的艺术价值。第二,《神圣自然史》作为自然神学著作的存在对我们的研究科学史是必要的,特别是因为作者所处的时代,世界处于十字路口。宗教依然深深影响着生活的方方面面,学者们努力让科学与神学信仰体系相调和。《神圣自然史》为认识那段历史提供了窗口,正是因为它的存在,我们可以一睹人类思想史的那个特殊时期所具有的伟大艺术和科学。第三,休赫齐通过质疑圣经的时间线和其中的一些故事,通过讨论化石是不同生物的残骸,为查尔斯赖尔和查尔斯达尔文等后来的学者打好了基础。因此,他的作品无论是从反映时代上,还是从促进以后的发现和科学发展上,都具有重要意义。

芝菜

结语

休赫齐无疑是当时最具影响力的科学家之一。1703年11月,他被选为皇家学会会士。后人对他的尊重和敬仰还体现在以他的名字命名的山峰和植物上。瑞士西南部伯尔尼兹山脉中海拔3462米的休赫齐峰(Scheuchzerhorn)的名字就是源自于他。而植物学中,Scheuchzeriaceae(芝菜科或冰沼草科)和Scheuchzeriapalustris(芝菜或冰沼草)也是为了纪念他的贡献,用其名字命名的。芝菜科仅一属一种,分布在北半球比较寒冷地区的沼泽地带,中国分布在东北和青海,是二级国家重点保护野生植物。

虽然休赫齐在《大洪水植物志》中引入了分类,列举了445种化石植物。随后出现了对这一方法的强烈反对,因为与现生植物进行仔细对比后,却无法确定这些化石的准确身份。因此,有人提出了它们的外来起源说,流行了一段时间后,在十八世纪末让位给了新的观点,即早先的地质时期存在与现生种类不同的植物。巴龙·冯·施洛泰姆(Baronvon Schlotheim)是这一观点的领军人物,之后是捷克古植物学家康特·斯腾伯格(CountSternberg,1761-1838)和法国植物学家阿道夫·布隆尼亚尔(AdolpheBrongniart,1801--1876),经过他们的不谢努力,古植物学在十九世纪初正式诞生。古植物学的研究很快向精细化发展,有关单个地层、单个地理区域或单个植物类群的具体研究迅速涌现出来,一直发展到今天。