高中地理教学中的着“眼”启智三法

2016-08-05张焱

张 焱

(上海市同济中学, 上海 200433)

高中地理教学中的着“眼”启智三法

张 焱

(上海市同济中学, 上海 200433)

学习的“眼”很重要。着“眼”启智,施以绘“图”明义,旨在为学生开启地理学习之门;施以重“点”关注,旨在促学生领悟地理学习之要;施以与“生”俱来,旨在助学生享受地理学习之趣。

地理教学;启智;领悟;激趣

就目前而言,高中学生对初中所学地理知识印象不深,高中地理学习难度增加以后,较多学生产生畏难情绪。再加上大环境对地理学习的不重视,导致学生学习地理的自觉性和主动性都不强。这也引发了笔者的思考:到底怎样的课堂才算得上是一个好的课堂?就自己多年的教学得失,笔者认为好的课堂应该是能够始于激趣、乐于思考、成于领悟的教与学的课堂。如何才能够激发学生地理的学习兴趣和持续学习的动力?笔者认为教会学生学,并学有收获是关键。

多年的教学经历让笔者体会到教师的教和学生的学往往并不合拍,学生“听懂了”和“会做”完全是两回事。这就需要教师帮助学生找到每一个知识点认知的关键所在,抓住了关键就能掌握全部,这样对知识点的理解才可能事半功倍。正如俗话所说“眼睛是心灵的窗户”,对每个人都非常重要一样,学习的“眼”也很重要,它是切入点、症结点、结合点,更是生活场景的应用和解读。为此,着“眼”启智,施以绘“图”明义,旨在为学生开启地理学习之门;施以重“点”关注,旨在促学生领悟地理学习之要;施以与“生”俱来,旨在助学生享受地理学习之趣。这三法是思考、探索、实践的根本和重点。

一、绘“图”明义,为学生开启地理学习之门

地图被称为地理学的第二语言,是地理知识最简明的表达形式,是学习地理最主要的工具,在中学地理教学中,具有特殊重要的地位。《上海市地理课程标准》将“学会运用地图和地理图表的方法”作为高中阶段的目标之一。利用地图进行教学,即地图教学,已成为中学地理教学最重要的方法,成为中学地理教学过程的主要特征之一。无论是生活还是学习,都会有这样一个感受,亲身经历往往感受深、感悟透。同样,地理教学中,再精美的PPT也比不上教师指导学生自己动手画一画。为此,笔者为每一位学生准备了一本地理笔记本,主要用于学生绘图笔记。

1.让学生随听随画,边听边画

这是主要形式。例如,地球公转示意图、太阳直射点周年变化的三线图、月相变化示意图、大气的保温作用、大气的垂直分层、季风气候的形成示意图、气旋和反气旋、冷锋暖锋准静止锋、我国东部地区雨带推移示意图等,这种绘图笔记的“收益”远远大于直接文字的记录,因为它可把抽象的内容,如地理事物在空间的分布及它们之间的内在联系直观化、形象化,起到语言文字难以表述的作用。较之以往地理学习,让笔者感受最深的是凡是绘过图的地理知识要点,学生呈现的学习效果都要优于没有绘图的。

2.让学生复习巩固,检测成效

这是辅助形式。例如,在学习完三大类岩石特征及其相互关系后,让学生把自己的理解用转换图的方式表达出来,从中可以准确把握学生对该知识点的掌握程度。又如,在学习完等高线之后,为了考查学生对山峰、洼地、山谷、山脊、鞍部的理解和记忆,让学生当堂绘制。针对学生普遍性的错误,后面一节课补充指导,使学生对这部分知识掌握比较扎实。再如,在绘制完北半球行星风系图之后,要求学生继续绘制南半球行星风系图,形成全球的行星风系示意图。旨在考查学生学习掌握情况,尤其风带的标注,因南北半球地转偏向力不同,风向标识有所差异,直接检测学生对于风的概念和地转偏向力的理解和运用。

3.让学生自主预习,提前思考

例如:在学习世界洋流之前,利用学案中关于绘制洋流的要求,笔者把它放在课前,让学生先照着课本上的内容依样画葫芦先绘制一遍。即便如此,介于学生的程度、态度和能力等多种因素,绘制的效果并不理想,但却提供了第一手信息,课上教师能有的放矢。在教学过程中,学生会时常“插话”,成了意外收获。对于没有教学过的内容,让学生直接绘图比较难,所以,这种形式相对而言用得比较少,以后还可以做进一步的尝试。

地图之所以能在中学地理教学中居于如此重要的地位,主要因为地图是反映和研究地理环境的有效工具。所以,地图是学生学习地理重要的“眼”,绘“图”明义,一定有助于学生开启地理学习之门。

二、重“点”关注,促学生领悟地理学习之要

教学中,我们经常会发现,不管是哪一届学生都会在某个问题上出错,而这个“点”就是关键,是地理教师在教学中必须重视的地方,也是学生学习地理的关键之“眼”,地理教师应当重“点”关注,它们分别是切入点、症结点、结合点。

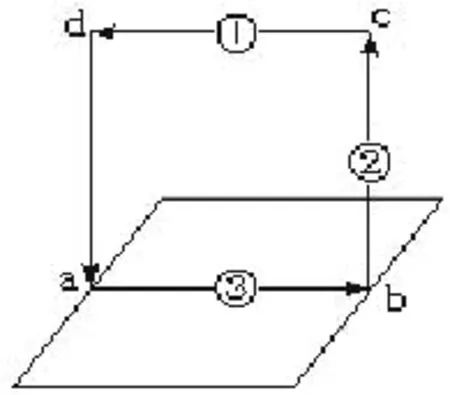

1.找准切入点,去伪存真

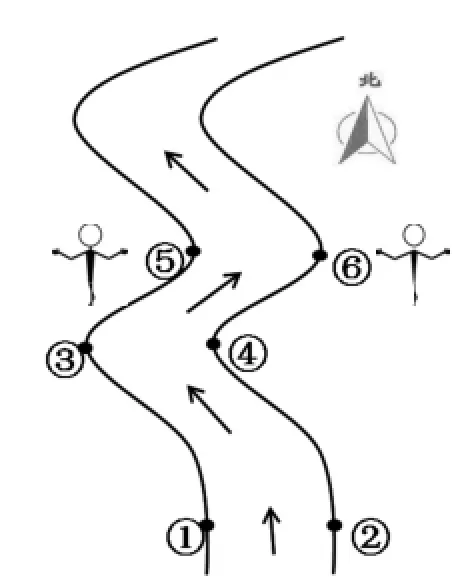

案例1:热力环流的理解。这一知识点是学习三圈环流、行星风系、海陆风、山风、谷风、城郊风和气候知识的重要基础。把“眼”锁定为“热”字和“环”字上,由大气受热膨胀上升,近地面空气密度减小,大气压力减小,形成低压。向上的箭头(图1中b处)一旦画好,基于环流的考量,所有箭头表示的大气垂直和水平运动方向也就一目了然。

图1

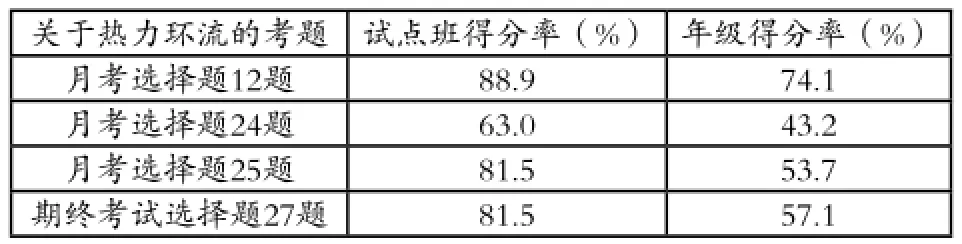

这样做的成效可见一斑(见表1)。

表1

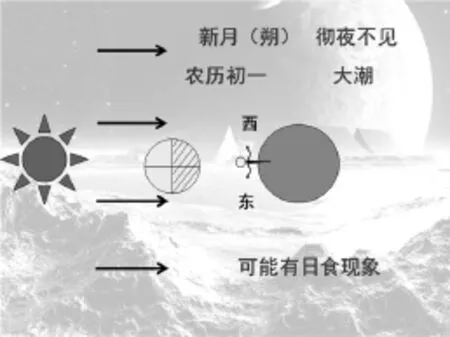

2.找准症结点,开云见日

案例2:月相的判读于学生而言始终是难点所在,看不清,道不明,很纠结,总出错。笔者发现新月的位置和自西向东的绕转方向是学生的认知“眼”,只要记住了月球在太阳和地球中间时是新月,自西向东转过90度就是上弦月位置,满月和下弦月以此类推(见图2)。尝试了几次,变化了多种位置,学生都能判断无误。而且新月位置的确定不仅为其他月相的判读奠定了基础,也为理解日食、月食、大潮和小潮起到了很好的铺垫作用。

图2

案例3:凹岸凸岸的判读于学生而言是一个难点,究其原因,学生的症结所在是没有搞清楚参照物。此时,教师必须告知学生判读依据和方法,即河岸为参照物就是解决问题的“眼”。如图3,站在西岸的人看⑤处就是凸岸,站在东岸看⑥就是凹岸,同理,③为凹岸,④为凸岸。

图3

3.找准结合点,化繁为简

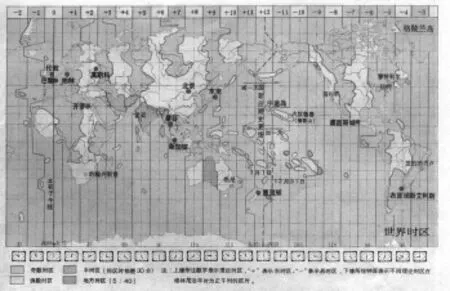

案例4:时差的计算。过去笔者总是按照“知区时、算时差、求时间”的三步顺序教学生,但学生的认知度完全不同,对于一部分领悟力不够的同学,就是不会。偶然帮学生个别辅导时用到了时区图上方的“+1”“+2”,学生理解接受程度明显提高(见图4)。于是,在计算时差时,笔者着力于学生对时区图的观察,东几区都用正号表示,西几区都用负号表示,这一观察特别有助于学生理解东早“+”,西晚“-”。另外,方位问题一直是学生最头疼的地方,运用这一方法,学生很容易就能判读出东六区位于东二区的东面,西五区位于西一区的西面。笔者为学生找到的结合点是正号和负号,也就是计算时差的“眼”。

图4

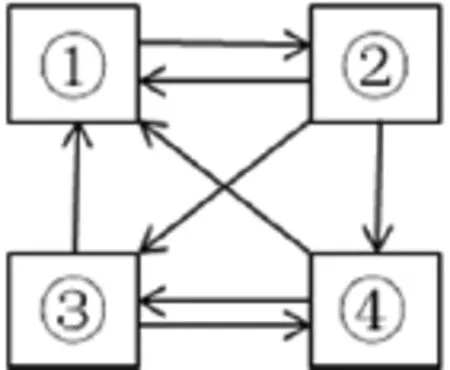

案例5:三类岩石的转换判读。就岩石论岩石,学生看得懂听得明,可是一旦要求运用三大类岩石转换图来让学生判断岩石类型就有一定的难度了。此时,当告知学生判断的“眼”,其实就是所有箭头都指向的那一个,即岩浆(见图5①),从岩浆出去的箭头所指向的就是岩浆岩了(见图5②)。通过这种方式再由学生判读,正确率明显提升。

图5

这样的例子很多,不一一列举。作为教师,尽自己所能,洞悉学生薄弱的“点”位,找准“眼”,指导和帮助学生掌握要领,美不胜收的景致才能呈现在学生面前。作为地理教师要做的就是想方设法帮助学生领悟地理学习的奥妙。

三、与“生”俱来,助学生享受地理学习之趣

“关注贴近学生生活的地理”是地理新课程标准四大理念之一,要求教师“引导学生从生活实际和自身经验出发,观察、发现、了解并研究生活中的地理,并在生活中学习和运用地理知识。”“生”乃生活,联系生活实际也是学生地理学习之“眼”,运用得当,事半功倍。

1.与“生”俱来,融会贯通有奇功

教学中,遇到学习海陆风和季风,笔者经常会感慨万分,无论怎么努力,学生总是搞不清风向。无意中尝试了新法,居然颇有成就。例如,在学习海陆风和季风时,运用《军港之夜》这一首歌的歌词:“军港的夜啊静悄悄,海浪把战舰轻轻地摇,年轻的水兵头枕着波涛,睡梦中露出甜美的微笑,海风你轻轻地吹,海浪你轻轻地摇,年轻的水兵多么辛劳回到了祖国母亲的怀抱,让我们的水兵好好睡觉。”提问学生:请问这首歌的歌词有哪里是不正确的吗?通过推导分析,学生得出正确的结论,原来晚上应该是吹陆风,“海风你轻轻地吹”是不正确的。而在学习季风时,笔者再次用这首歌提问,其实“海风你轻轻地吹”这句话又是对的,为什么呢?通过学习季风气候,学生了解到,夏季风由海洋吹向陆地,在季风气候影响的地区,夏季的时候这句歌词应该是对的。这样一来,既增添课堂的情趣,又帮助学生比较快地突破难点,还熟悉生活中的场景,一举三得。

2.与“生”俱来,触类旁通有新功

虽然教材中并没有要求教师一定要教给学生节气知识,但笔者的地理课堂一直有它的位置,每到一个节气,都会花上五分钟的时间说一说节气,告知学生节气是指二十四时节和气候,是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是汉族劳动人民长期经验的积累和智慧的结晶,至今于人们生活而言,仍有价值和意义。原本以为古代劳动人民智慧的结晶不能失传,教了之后才发现用“生活”之意义所在。讲大寒、小寒联系寒潮,讲大暑、小暑联系副热带高气压,讲霜降联系大气逆辐射,讲白露联系水汽凝结,而春分、秋分、夏至、冬至四个节气更为重要,也是每位地理教师必然要讲解的内容。通过节气的教学,真正意义上体现学习源自于生活,而生活促进学习的道理。

3.与“生”俱来,深入浅出有神功

关于大气的保温作用,看着很容易明白,但在学生那里就容易出故障,作为地理教师,笔者始终百思不得其解,不知哪个环节出了故障,我该如何教,学生才学得好,学得会。直到有一天给学生义务辅导,突发奇想,用家里的被子打比方,深入浅出,效果非常好。提的问题是:“同学们有没有这样的生活体验,冬天的晚上,尽管我们没有开空调,也没有用取暖设备,睡进去时被子是冷的,但一觉醒来却是暖和的,不想从被窝里出来。”同学们都纷纷点头,产生了很强的共鸣。“为什么呢?被子里的热量从何而来?”在同学们面面相觑的时候,把话题转到了大气的保温作用上。在教师的点拨下,学生马上意识到:云层如被子,人体如地面辐射,被子里的大气吸收了人体散发的热量,被被子阻挡,形成大气逆辐射,起到了保温保暖的作用。

总之,地理教与学的过程中,“眼”很多,有的显露,有的隐秘,地理教师要独具慧眼,善于着“眼”启智。唯有教师导起来,学生学起来,40分钟的课堂才能发挥出最大的教与学的效益,这就是笔者所理解和践行的有效的地理课堂,也一定是学生学得更有信心、学得更有收获的课堂。教学相长,同时必定是教师不断提升和获得进步的场所。