《地方政府组织法》修正的动力源与地方政府法治建设

2016-08-05陶建武

陶建武

(武汉大学 政治与公共管理学院,湖北 武汉 430072)

《地方政府组织法》修正的动力源与地方政府法治建设

陶建武

(武汉大学 政治与公共管理学院,湖北 武汉 430072)

任何制度变迁均有特定的驱动模式,通过梳理历次《地方政府组织法》的修正历程并探索其修正的动力来源,发现法与法之间的匹配、适应现实发展、以及建构行政秩序是推动《地方政府组织法》修正的核心动力来源。而修正的动力来源不足是导致《地方政府组织法》修改进程缓慢的根本原因。因此,大力在法与法之间的匹配、适应现实发展以及建构行政秩序等方面开掘新的组织法修正动力源,是地方行政组织法治建设的战略选择。

地方政府组织法;法治建设;法律修正;动力模型

十八届四中全会提出了“全面推进依法治国”的战略要求,行政组织法对全面推进依法治国具有重要的战略意义。作为地方行政组织的典型代表,地方政府履行职能仰赖于《地方政府组织法》的支撑。现行《地方政府组织法》从地方政府性质、政府与同级人大、上级政府之间的关系、政府职务设置、每届政府任期、县级以上各级政府职权、乡镇政府职权、首长负责制、政府会议制度、职能部门设置、副职设置、职能部门领导体制、与其他单位关系、派出机关设置等十三个方面对行政权力主体加以规制,是地方各级政府行使权力的合法依据。然而,《地方政府组织法》还存在种种缺陷,在全面推进依法治国和法治政府建设的宏大战略背景下,及时修缮《地方政府组织法》应被提上议事日程。

一、问题的提出

众所周知,法律的适应性是法律生命力的源泉。1979年,第五届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》,并先后于1982年、1986年、1995年和2004年进行了修正。然而,现行《地方政府组织法》仍然存在诸多缺陷和弊端。有学者从整体上笼统评价《地方政府组织法》的不足,认为《地方政府组织法》没有规范中央和地方关系的条款,其将各个不同层级的政府组织合并在半个法律中规范,虽然简洁,但非常原则,线条很粗,自由裁量权过大[1]。有的学者认为,《地方政府组织法》存在地方政府组织法与地方权力机关组织法合一、总则在整个规范性文件中的作用大大削弱、对地方政府的定位不明、对地方政府权属规定不明确、地方政府内部机构设置不尽合理、地方政府各工作部门的管理体制不合理、没有对地方政府编制及工资总额作统一规定等结构性缺陷[2]。此外,还有学者认为,《地方政府组织法》对公共行政组织方面的行政违法行为缺乏法律责任和追究机制的规定[3]。

由此可以看出,现行《地方政府组织法》存在的立法体例不独立、条款项的模糊性以及条文的非全面性等结构性缺陷。这些结构性缺陷的背后折射出地方政府法治建设的制度供给不足。相比于行政行为法和行政监督法而言,行政组织法的发展具有明显的滞后性。行政组织法律规范相当欠缺,导致的行政组织不规范,从而增大了对行政行为法和行政救济法的需求[4]。更为突出的是,行政组织法的滞后性不仅体现在其是行政管理制度建设的三大板块中最薄弱的环节,还体现在其滞后于行政组织的发展,从而出现行政机构改革的“两张皮”现象,更滞后于行政管理实践[5]。

一方面,地方行政组织建设的法制困境导致六次规模较大的行政机构改革频繁陷入“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的怪圈,导致副职职数设置严重超编,导致工作部门设置随意性增强,导致行政机关上下级、不同行政机关之间的职能交叉、冲突,导致责任追究艰难,导致地方行政立法乱象频频发生等等,行政组织建设的法律修缮迫切需要跟进。而另一方面,《地方政府组织法》虽经过4次修正,但实质性内容改动不大,大量行政组织法律问题规定含糊,尽管学术界一次次呼吁修改地方行政组织法,但收效甚微,修正进程缓慢。三十多年来,《地方政府组织法》的发展异常艰难,制度供给与快速变革的现实需求之间形成强烈的反差,到底是何种逻辑导致《地方政府组织法》的发展悖论,这构成本文研究的核心问题。本文尝试着通过梳理历次《地方政府组织法》修正历程来考察法律修正的动力机制,从修正的动力来源视角回答《地方政府组织法》的发展难题。

二、《地方政府组织法》的修正历程与动力来源

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》于1979年7月1日通过,其中第四章是地方各级人民政府组织依据。颁布时第四章共计12条、22款、19项,经过4次修正后至今,共计15条、29款、17项,可见,条、款数量有所增加,而项的数目有所减少。

(一)《地方政府组织法》的修正历程

1982年第一次修正主要集中在政府任期调整、县级以上各级政府职权调整、首长负责制等三个方面。其中,在每届政府任期方面,将第三十四条改为:“省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民政府每届任期五年。县、自治县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民政府每届任期三年”;在县级以上各级政府职权调整方面,在第三十五条第 (一)项最后增加:“省、自治区、直辖市以及省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府,还可以根据法律和国务院的行政法规,制定规章”。此外,第三十七条增加一款,作为第一款:“地方各级人民政府分别实行省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长、乡长、镇长负责制”。

1986年第二次修正主要集中在政府职务设置、县级以上政府职权调整、乡镇政府职权调整、政府会议制度的建立、职能部门和派出机关的设置等方面。在政府职务设置方面,将自治州、设区的市政府职务设置与县一级相分离,并规定民族乡乡长由少数民族公民担任。在县级以上政府职权调整上,新增“执行社会发展计划”;新增教育、科学、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。在乡镇政府职权调整上,删除“领导本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议”两项,并新增“执行社会发展计划,管理教育、科学、卫生、体育事业和财政、司法行政、计划生育等行政工作”。新建立政府会议制度,规定“县级以上各级政府会议分为全体会议和常务会议,重大问题需经会议讨论决定”。职能部门的设置方面,增加一款:“县级以上的地方各级人民政府设立审计机关”。

1995年第三次修正主要集中在政府与同级人大、上级政府关系、政府职务设置、每届政府任期、县级以上各级政府职权、职能部门设置、职能部门领导体制等方面。其中,在政府与同级人大、上级政府关系上,增加一款:“地方各级人民政府必须依法行使行政职权”。在政府职务设置上,增加一条:“新一届政府领导人员依法选举产生后,应当在两个月内提请本级人民代表大会常务委员会任命人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长”。在每届政府任期上,将县、自治县、市辖区的人民政府每届任期从三年改为五年。在县级以上各级政府职权调整方面,地方行政立法规定单列一条,并将省、自治区的地方性法规连同法律、行政法规一块成为制定规章的依据,并实行相应的备案制度,且须经本级政府会议讨论决定。在职能部门设置上增加规定:“并报本级人民代表大会常务委员会备案”。在职能部门领导体制改革方面,在“各工作部门受人民政府统一领导,受上级主管部门的业务指导或者领导”之间加“依照法律或者行政法规的规定”。2004年第四次修正不大,只修改了每届政府任期,将县、乡的人民政府每届任期从三年改成五年,地方各级人民政府每届任期均为五年。

(二)《地方政府组织法》修正的动力来源

历次《地方政府组织法》的修改都是采用修正方式进行,地方行政组织法的变革属于局部性变革,条款项的替代也是局部而缓慢开展的。诺斯将制度变迁划分为两种类型:诱致性制度变迁和强制性制度变迁,由国家强制颁布并修正的《地方政府组织法》属于典型的强制性制度变迁。然而,国家在选择何时开启、在多大程度上开启《地方政府组织法》修正议程具有很强的不确定性,这主要取决于其修正组织法的原因和动力。

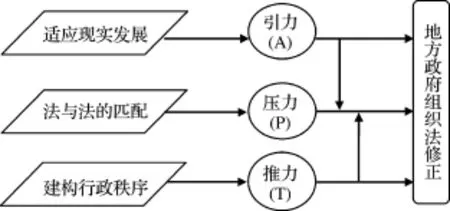

地方政府实施创新项目的动力源包括政绩型体制的激励、压力型体制下的维稳压力驱动、知识精英的推动以及民众需求的急剧提升[6]。采用类似的归纳演绎方法,笔者将《地方政府组织法》4次修正的动力来源类型化为法与法的匹配、适应现实发展和建构行政秩序三类。而我国《地方政府组织法》修正的动力机制则是这三种力量和需求相互影响、相互作用的结果。鉴于此,笔者提出我国《地方政府组织法》修正的APT动力模型 (如图1)。

图1.《地方政府组织法》修正的APT动力模型

1.适应现实发展。在APT动力模型中,A (Attraction)是指引力,现实发展之后,现存法律与既定社会现实明显不相符合,即法律的修正是基于适应现实需求而进行的,适应现实发展的动力主导了1986年《地方政府组织法》的修正。在政府职务设置层面,1982年,中共中央 (1982)51号文件中向全国发出了改革地区体制、实行市管县体制的指示,我国掀起新一轮的市管县体制改革浪潮,市领导县体制全面恢复导致地级市的地位迅速上升,所以将地级市一级的职务设置与县一级相分离;在地方各级政府职能扩充上,1982年12月全国人大五届五次会议正式批准“六五”计划(1980-1985),这一计划开始关注社会发展,教育、科学、体育、卫生、监察、计划生育等开始纳入社会统计指标体系进行统计和考核,1986年终写入《地方政府组织法》;同样,地方各级人民政府于1983年起设立了审计机关以维护国家财经纪律,保护国有资产,保证地方各部门、单位的财政、财务收支合法性和真实性,1986年终写入《地方政府组织法》。

2.法与法的匹配。在APT动力模型中,P (Pressure)是指压力,这种修正的压力主要来源于法与法之间的强制性匹配,《地方政府组织法》中有10次重大修正是基于这种强制性压力而进行的。这种匹配修正的压力主要来自于两个方面:第一,我国的法律位阶共分六级,在同一法律体系的纵向等级中,下位阶的法律必须服从上位阶的法律,宪法处于最高位阶,《地方政府组织法》则属于基本法,位阶要低于宪法,因此宪法关于地方每届政府任期、首长负责制、政府职能、机构设置等方面的硬性规定,《地方政府组织法》须及时吸收;第二,由于地方各级人民政府是地方各级人民代表大会的执行机关,又是地方各级国家行政机关,其既要对地方各级人大负责,又要服从国务院,因此《地方政府组织法》的修正也要与《国务院组织法》《地方各级人大组织法》相匹配,比如“县级以上各级政府会议分为全体会议和常务会议,重大问题需经会议讨论决定”这一条就与1982年《国务院组织法》第四条相匹配。

3.建构行政秩序。在APT动力模型中,T (Thrust)是指推力,这种推力更多不是现实发展要求法律予以确认的结果,而是国家积极主动建构一种行政秩序而进行的法律修正。行政秩序主要是指行政组织、制度、程序运行的完整性和行政行为的有规则性、有序性,与之相对的是行政失序,即法律规范不健全,程序不正当,公共权力行使越位、缺位、错位,一己私利代替公共利益等等。在《地方政府组织法》的修正过程中,建构良好行政秩序的努力可划分为两个阶段:1982年的修正为第一阶段,国家主要以分权为核心建构行政秩序。在这一阶段,为了与简政放权改革相配套,中央大量赋予地方立法权,省会城市和较大的市均获得了地方行政立法权,而实际上,关于较大的市的申请和批准是在1983年才开始进行。同样,为了改变党政不分、以党代政的集体领导体制,充分赋予行政工作的自主性,发挥行政机关效能,建立了首长负责制度,并明确规定在宪法、法律和地方行政机关组织法中。1995年的修正为第二阶段,国家以规制政府行为为核心建构行政秩序,在“民告官”的《行政诉讼法》颁布并实施后,“依法行使职权”成为地方各级政府必须遵循的原则,即便是职能部门的双重领导体制也必须依照法律或者行政法规的规定进行,建立备案制以对地方行政机构的设置和地方行政立法权进行约束。

从APT动力模型可以看出,《地方政府组织法》修正的动力来源系统初具雏形,但却蓄力不足。在引力 (A)方面,适应现实发展仅仅主导了1986年《地方政府组织法》的修正,现实发展过了3-4年才得到组织法保障,此后现实发展对《地方政府组织法》修正便不再发挥牵引作用,由此可见,地方行政组织法对现实发展的适应能力明显不足。在压力 (P)方面,法与法之间的强制性匹配虽然在各个阶段都有所体现,并且很大程度上影响了历次《地方政府组织法》的修正,但就其匹配进程来看,有的匹配修正是明显滞后于《宪法》规定的,有的是与《宪法》《地方各级人大组织法》《国务院组织法》相同步。在推力 (T)方面,国家建构行政秩序更多集中于立法权的扩张与规制、政府职权行使的约束与规范,且采用备案制对机构设置的随意性进行约束的方式过于单一,难以起到实质性效果。国家主动塑造新的行政秩序的努力始终不敢触及敏感性问题,比如忽视各级政府职权的重新调整、对机构随意设置、对副职盲目扩编、对“部门强、政府弱”等实质性问题缺乏实质性法规约束。《地方政府组织法》修正的动力来源系统存在的这些不足导致《地方政府组织法》修改进程缓慢,且修改形式重于实质内容的修改。

三、地方行政组织法治建设的战略选择

2015年全国两会期间,张德江在作报告时讲到,要健全民主政治立法,修改选举法、地方组织法、代表法、行政复议法等。全国人大常委会法工委负责人在答记者问时指出,通过对选举法、地方组织法、代表法这些法律的修改,加强地方人大特别是县乡人大的工作和县乡人大建设。由此可以看出,《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》迎来了新的修正契机。因此,全国人大应借此契机,开掘新的组织法修正动力源,蓄力《地方政府组织法》的修正,为地方行政组织建设提供法治保障。在法与法的匹配修改方面,应借助本次修改契机与《地方人大组织法》的修改相同步。此外,《地方政府组织法》的修改也应与《国务院组织法》相匹配,新增条款,严格规定各部门领导职数和负责人数,避免出现肆意超编现象的发生。

开掘新的组织法修正动力源主要集中在建构行政秩序和适应现实发展两个方面。在建构行政秩序方面,应继续沿着规制政府行为的方向纵深推进。首先,需要在《地方政府组织法》中明确机构设置的数量、副职设置的数量等,当前地方各部门机构的设置实行“三定方案”,但“三定方案”本身不是法律或行政法规,其效力和权威不够,刚性约束不足,效果欠佳。2013年两会期间,李克强总理曾约法三章,称在本届政府内,财政供养的人员只减不增。欲实现这一目标,就必须用《地方政府组织法》来进行规制,从源头上防止行政机关及其工作人员的膨胀。其次,《地方政府组织法》中应建立法律责任条款,追究随意设置机构、副职盲目超编以及不遵守组织法其他规定的法律责任。以《国务院组织法》为例,该项法律明文规定国务院各部门副职职数为四人以下,但这条正式规则却被普遍违反,最严重的部门配有副职14名,超配10名;统计范围内的43个国务院机构中,仅有6个机构没有超配副职,超配副职这条潜规则压倒职数设置的正式规定成为普遍运行规则[7]。因此,《地方政府组织法》需要吸取教训,制定相应的法律责任追究条款,明确规定什么情况下应该通报批评、什么情况下应该给予行政处分、什么情况下构成犯罪等追责细节,增加违法成本,以使行政组织法修缮后得到始终如一的贯彻和执行。再次,在部门权限冲突严重的现实背景下,需要规定专门的条款解决权限争议,还需要强调同级政府不同部门之间的协调与配合,在必要的情况下,还可以考虑规定横向地方政府间合作关系。

在适应现实发展方面,应及时将新近发生的改革实践吸纳进地方行政组织法中,及时为行政体制改革实践提供制度化保障。之前6次大规模行政改革之所以收效甚微,屡次陷入怪圈,根本原因在于其没有及时得到行政组织法的保障。首先,及时将大部制改革有益成果反映到地方行政组织法中,通过法律统一要求推进改革。其次,为理清行政审批的边界和提高行政审批的效能,应建构以功能导向、权能独立和自主规制为进路的行政组织法。再次,需要全面实施权力清单制度,并通过电子政务网向社会公开。《地方行政组织法》中关于县级以上政府权能规定有10项,关于乡镇政府权能规定有7项,这样的权力清单稍显粗疏,还不能与权力清单所要求的境界相等同。因此,要真正做到让政府“法定职责必须为、法无授权不可为”,就必须完善地方行政组织法,对各级政府权能以及各职能部门权力进行梳理、列举和厘清,并予以公开,便于监督,充分发挥权力清单在地方行政组织法治建设中的价值。

[1]应松年.完善行政组织法制探索[J].中国法学,2013(2):18-23.

[2]张越,张跃建.论“地方政府组织法”之修订[J].政法论坛,1999(3):26-32.

[3]杨建生,梁智俊.从“大部门制”改革看我国行政组织法的完善 [J].云南行政学院学报,2010 (6):28-31.

[4]徐继敏.中国行政法发展:现状、瓶颈与思路[J].法治研究,2012(5):53-61.

[5]陶建武.地方政府创新的动力与过程 [J].重庆社会科学,2015(9):38-46.

[6]吴恩玉.修正与修订的界分及相关法律适用问题[J].人大研究,2010(1):39-41.

[7]陈伯礼,莫征.我国行政组织法法律功能异化问题研究[J]理论与改革,2015(1):127-135.

[责任编辑:左眉]

D63

A

1671-6183(2016)07-0046-05

2016-07-02

国家社会科学基金重点项目“中国国家治理现代化的战略愿景与路径优化研究”(14AZD009)的阶段性研究成果。

陶建武 (1991-),男,武汉大学政治与公共管理学院2014级政治学理论专业硕士研究生;研究方向:地方政府与治理、网络政治。