对地方应用型大学学报高被引论文生产的多维分析

——基于《皖西学院学报》2001~2015年刊文的十个统计分析

2016-08-04王全林程晓凤

王全林,程晓凤,王 艳

(1.皖西学院发展规划处,安徽 六安 237012;2.皖西学院图书馆,安徽 六安 237012;3.皖西学院学报编辑部,安徽 六安 237012)

对地方应用型大学学报高被引论文生产的多维分析

——基于《皖西学院学报》2001~2015年刊文的十个统计分析

王全林1,程晓凤2,王艳3

(1.皖西学院发展规划处,安徽 六安 237012;2.皖西学院图书馆,安徽 六安 237012;3.皖西学院学报编辑部,安徽 六安 237012)

摘要:在地方本科院校转型发展新时期,针对地方应用型大学学报的高被引论文如何生产问题,利用中国知网高级检索有关工具,以《皖西学院学报》为例,对其2001~2015年刊文高引用情况进行了十个方面的统计分析。研究结果发现:第一,学报论文总体被引情况“二八定律”分布明显;第二,前20位高被引论文选题本身广受学界关注;第三,42个高频作者单位贡献了全部论文的79.65%,全部为高校,且作者院校层次类型与其论文总被引率、高被引率之间呈正比例关系;第四,前50位高被引论文作者主要以45岁以下中青年为主、副高及以下职称为主,硕士、博士为主;第五,高被引论文中高等教育、旅游两个学科贡献最力;第六,论文下载频次与被引频次之间总体呈现高度正相关;第七,高被引论文生命力旺盛,暂无“寿终”情形;第八,高产作者与高影响力作者间仅部分重叠,被引贡献不均,被引与论文合作度关联度不密切;第九,部分特色栏目存在“叫好”不“叫座”现象,必须予以重点攻关;第十,科学对待零被引论文,静候“睡美人”论文的出现。

关键词:地方应用型大学;皖西学院学报;高被引论文;多维分析

地方应用型大学学报作为主要以反映本校科研和教学成果为主的综合性学术理论刊物与对外学术交流展示窗口,其办刊定位理应与所在大学发展定位同呼吸,共命运,惟有办刊宗旨、办刊方向、办刊特色、栏目策划与主办院校的办学宗旨、办学定位、办学特色、主体学科专业总体同构,才能赢得最大化生存与发展空间。故有论者提出坚持“应用性学术理论刊物定位,走特色化发展道路”的办刊思路和“坚持开发性、应用性、综合性和地域性”的办刊特色[1]。当前,随着教育部等三部委《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》的正式出台,地方本科院校学报如何服从并服务于转型发展大局问题便成为摆在学报决策者面前的头等大事。

2009年,安徽省在全国率先启动省级示范应用型本科高校建设,皖西学院成功跻身五所立项单位之一,并于2013年顺利通过验收;2014年,安徽省在高等教育振兴计划重中之重项目“有特色高水平高校建设”序列中启动“地方应用型高水平大学建设”项目。当年,皖西学院与安徽科技学院、合肥学院等六校入选首批立项建设单位。那么,近年来这些地方应用型大学其学报的办刊质量究竟如何,本文拟以两轮入选应用型大学立项建设皖西学院所办学报为例,以其2001~2015年15年来的高被引论文为主要线索,以定量为依据,对此进行多维定量分析。

《皖西学院学报》的前身为创刊于1985年的原《六安师专学报》(内刊),1999年正式公开出版,2000年皖西学院正式获批后,于2001年更名为《皖西学院学报》,当年为季刊,自2002年起改版为双月刊。自2007年第4期起,为主动顺应皖西学院的应用型发展定位,学报打破此前几年不设栏目的大通栏编排格局,整合历史上的栏目资源积淀,以服务地方发展、服务应用型学科专业建设及其人才培养需要、服务于办学特色凝练培育为己任,先后新辟“皖西文化研究”(2007年)、“六安开发研究”(2008年)、“应用型本科研究”(2009年)等特色栏目,并获得中国高校特色科技期刊、全国高校优秀社科期刊、全国地方高校精品期刊、华东地区优秀期刊等一系列荣誉。

2014年,为主动顺应学校最新发展态势,学报将原服务对接学校省级示范应用型本科高校立项建设、创栏于2009年的“应用型本科研究”改版为“地方应用型高水平大学研究”,当年刊文7篇,在2015年短暂休栏后,2016年该特色栏目复刊,第1期已发稿4篇。同时,学校也将“地方应用型高水平大学研究”专栏建设列入上报版地方应用型高水平大学建设方案。这至少说明学报工作与学校推进落实应用型高水平大学建设这一最大的“政治”是高度契合同构的。当然,本研究旨在以点带面,以《皖西学院学报》历年高被引论文为主要线索,重点关注分析应用型大学学报建设与发展态势本身。

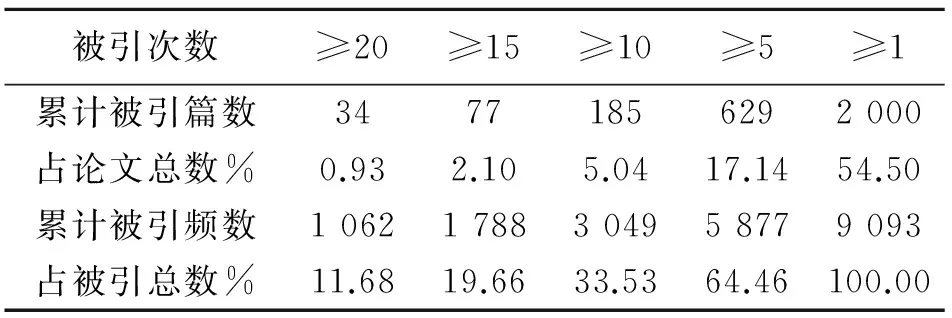

一、论文总体被引情况“二八定律”分布明显

2016年4月26~30日,通过中国知网高级检索,获得2001年至2016年《皖西学院学报》总文献数3 793个,扣除2016年第1期文献33个,得该刊2001~2015年15年历年文献总量3 760个,再手工剔除历年来稿须知、年末总目次、教授与学人简介、教学科研信息、书讯等信息报道类90个非论文性文献,共计学术论文3 670篇,其中被引用1次以上者2 000篇,占论文总数的54.50%;累计被引频数达到9 093篇次,篇均被引2.48次;零被引论文1 670篇,占论文总数的45.50%。历年论文被引频次及其高被引论文总体情况如表1所示,其中最高者单颖的论文《参与式教学方法在高校课堂教学中的应用》检索时间内被引71次,当时作者署名华东师范大学硕士生,作者简介同时标注皖西学院讲师,前10名者皖西学院与外校各占一半,前20位者皖西学院校内作者8位,校外作者12位。

表1 《皖西学院学报》2001~2015年度论文被引分布情况

而且从总体分布情况看,“二八定律”还是分明的。“二八定律”又称20/80法则、帕累托定律等,是意大利经济学家帕累托1897年在从事经济学研究时的一个发现,社会财富在人口中的分配是不平衡的,20%的人占有了80%的社会财富,它反映了一种社会不平衡现象。以后该定律被广泛应用于企业管理、社会学各领域,在期刊论文产出领域也被应用,“科技期刊的核心价值是由20%的作者贡献的”[2]。从表1、表2总被引论文与高被引论文情况看,高被引论文在引用层面对学报影响因子的贡献度远比一般论文大。位列前100位的论文仅占论文总数2.72%,但其占总被引频次总数的贡献度达到23.08%,其中前10位论文累计被引475次,占引用总数的5.22%;被引前1000位论文占论文总数的27.25%,总被引数占了79.06%,基本符合“二八定律”。

表2 《皖西学院学报》2001~2015年高被引论文累计频数分布

二、前20位最高被引论文特征分析

为进一步精准分析高被引论文的总体特质,从中找出有关规律,笔者逐一检索比较了前20位被引论文的具体情况,其第一作者、署名单位、作者身份、刊期、总被引数、该作者其他第一作者论文最高被引频次等信息如表3所示。其中2003、2004年两年的论文各为5篇,合占前20位的一半,2006、2007、2008年各占两篇,2001、2002、2005、2011年各占一篇,分布基本均衡。

表3显示,《皖西学院学报》在高被引论文组稿发稿方面是精准而卓有成效的,这与学报创刊以来历任编辑部及其工作人员的努力是分不开的。经各作者逐一检索,上述20位作者的第一作者最高被引论文中,有13篇刊发于《皖西学院学报》(含2篇并列最高),这占了总量的65%;而作者论文最高被引频次超过《皖西学院学报》被引频数的7位作者,经检索,目前全部系博士学位人员;另外前20位最高被引论文作者中当时属于在读博士生的就有4人,故加大对博士学位人员(含处于学术活跃期的在读博士生)的约稿、组稿力度无疑是提高论文被引机率的明智选择,因为纵使不能征引来他们的最高被引论文,但毕竟增大了刊发这一群体较高被引论文的机会。

表3 《皖西学院学报》2001~2015年前20位被引论文情况

备注:被引次数1为该作者在《皖西学院学报》检索时间段内最高被引数,被引次数2为该作者在其他学术刊物第一作者论文最高被引数,“∥”表示并列最高,“↑”表示本人第一作者论文最高被引频次超过该作者在《皖西学院学报》的最高被引频数。

其实,上述名列前茅的高被引论文之所以能够生产出来,其出现绝非偶然,这从选题本身的大众广泛关注、更容易引发高频被引有关。以前5位高被引论文例,就与该选题领域总文献丰厚、最高被引频次位居高位等“底盘”有关。为此,笔者以论文选题领域的相关题名进行检索,检索该选题领域的文献总数、最高被引频次、《皖西学院学报》最高被引频次在全国的总排序,结果如表4所示,这5篇论文平均同类文献、平均最高被引频次分别为3 223.8篇与250.2次。从表4看,《皖西学院学报》在相关选题领域组稿发稿方面搭上了高被引论文领域的“快班车”,发力精准。故今后编辑部既要考虑栏目策划,更要琢磨论文选题领域策划,因为对高被引论文刊发情况的统计分析,将有助于编辑“找到组稿的对象和选题的方向”[3],从而提高此类论文未来可预期的竞争力与同行吸引力。故选题组稿时如何组发最有可能引发学界广泛认同关注的选题学科领域,的确值得认真推敲与反复斟酌。

表4 《皖西学院学报》前5位最高被引论文选题全国分布状况

备注:论文被引位次系《皖西学院学报》上述5篇最高被引论文在全国的最高被引频次的排序位置。

三、作者所在机构分布及高被引贡献情况分析

将文献来源锁定“皖西学院学报”,利用中国知网高级检索中的机构检索,辅以手工方式微调,再手工剔除2016年文献,共计检出作者单位累计超过11篇论文的机构42个,可谓学报的高频作者单位,全部为高等院校,其中,普通本科高校34所,高职高专与成人高校8所(详见表5)。在普通本科高校中,冠名大学者20所,本科学院14所,其中“985高校”6所,“211高校”10所。

表5 《皖西学院学报》2001~2015年作者所在机构刊发论文情况一览

需要说明的是,有关高校校名充分考虑到2001~2005年间高校合并、升格、更名变迁及有关简称等情况,笔者逐一进行了查检,并按其当前的校名进行了归并,其中安徽财经大学含原安徽财贸学院,安徽建筑大学含原安徽建筑工业学院,安徽理工大学含原淮南工业学院,宿州学院含原宿州师范专科学校,合肥学院含原合肥联合大学,铜陵学院含原铜陵财经专科学校、铜陵财专,淮北师范大学含原淮北煤炭师范学院,黄山学院含原黄山高等专科学校,安徽工程大学含原安徽工程科技学院,滁州学院含原滁州师范专科学校、滁州师专,合肥师范学院含原安徽教育学院,巢湖学院含原巢湖师范专科学校,池州学院含原池州师范专科学校,蚌埠学院含原蚌埠高等专科学校、蚌埠高专、蚌埠教育学院,安徽经济管理学院含安徽经济管理干部学院、安徽行政学院,安徽科技学院含原安徽技术师范学院,安徽中医药大学含原安徽中医学院。以上学校均辅以手工方式检索后调整。

上述42所高校汇聚了2 923篇论文,占《皖西学院学报》15年全部论文数的79.65%,这是又一个“二八定律”的呈现。其中,省内院校33所,合计发表论文2 753篇,占高频作者单位刊载论文总数的94.18%,并占全部论文总数的75.01%;9所省外院校全部为冠名大学的机构,论文合计170篇,占高频作者单位刊发论文总数的5.82%,并占全部统计论文总数的4.63%,其中“985高校”6所,“211高校”8所,除中国人民大学与武汉大学外,其余7所全为华东地区高校,其中长三角高校5所,这说明《皖西学院学报》在省外的辐射影响力主要在以长三角为中心的华东地区。同时,表5也说明学报论文主要以省内高校作者为主,作者机构前10名单位全为省内高校,前20名高校省内院校占18所,前30名高校省内院校占25所。

在省内院校中,18所合肥经济圈高校作者刊发2 061篇,占省内高频作者单位论文总数的74.86%,占高频作者单位刊发论文总数的70.51%,并占全部统计论文总数的56.16%;其中皖西学院本校作者刊载论文1356篇,占省内高频作者单位论文总数的49.26%,占高频作者单位刊发论文总数的46.39%,并占全部统计论文总数的36.95%,这完全印证、支持并支撑了学校与学报近十年来校内作者占1/3的总体定位。

对表5数据进一步统计分析发现,作者机构所属学校类型层次与其论文总被引率、高被引率(取高被引≥10)之间总体呈现正比例关系,全部985/211高校、全部冠名大学者、全部本科高校、冠名学院者1(包括皖西学院在内)、冠名学院者2(不含皖西学院在内的其他冠名学院的本科)、高职高专与成人高校这六大机构类型间,其论文总被引率、高被引率呈依次递减趋势。而皖西学院本校作者占比情况与全部本科高校层次类型总体一致,属于相对较为理想的结果,其总体情况明显好于全部冠名学院的本科类型,同比相对较优,这至少说明《皖西学院学报》在吸收本校作者优秀论文方面是总体成功而富有成效的,达到了包括所有本科高校在内的总平均水平。至于高职高专论文恐怕要在特色选题领域慎重选择,被引贡献度总体有限。

表6 《皖西学院学报》2001~2015年作者所在机构类别被引贡献情况一览

备注:两者比例1指的是有关机构类型作者论文被引比例超出其占论文总比例的百分比;两者比例2指的是有关机构类型作者论文高被引≥10的论文比例超出其占论文总比例的百分比;冠名学院者1包括皖西学院在内,冠名学院者2不含皖西学院在内。

四、前50篇高被引论文作者群体特征分析

为进一步分析有关高被引论文作者的群体特征,倒序取前50名,被引最高者71次,最低者18次,18次并列者全列入,实际为52人次。逐一查阅论文作者信息,其年龄情况、职称情况、学位情况等如表7、表8、表9所示。

表7 《皖西学院学报》2001~2015年

表8 《皖西学院学报》2001~2015年被

表9 《皖西学院学报》2001~2015年

从表7、表8、表9相关分布情况看,前50位高被引论文作者年龄以中青年为主,职称以副高及以下为主,学位以硕士、博士为主。其中,45岁以下的中青年作者占86.54%,而35岁以下的青年作者占46.15%,可见扶持挖掘中青年作者、尤其35岁以下青年作者对于学报发展的极端重要性;从职称分布看,副高及其以下者占94.23%,其中中级及其以下者占59.62%,可见不惟职称高低、只重论文选题与质量的选稿用稿取向对于学报可持续发展的极端重要性;再从学历学位看,即使在大多数高被引论文主要刊载于大规模研究生扩招之前或启动阶段的情况下,也有57.69%的高被引论文作者主要以硕士博士(含在读)为主,故吸引学有专长的硕博高学历学位稿源(含正在接受、接触学科专业前沿训练的在读博士、硕士)对于学报发展的极端重要性。

这从学报编辑部对2009~2013年五年刊文分析中也可部分窥其端倪与近期发展态势[4]。五年中,共发表论文1 206篇,其中副高及以下职称作者占88.64%,而中级及其以下者占66.58%,约占2/3;博士、硕士(不含在读)作者占58.37%,如再统计在读博士生、硕士生,占比估计应在七八层以上;校内作者占32.09%,这比2001~2015年15年平均统计的36.95%又向前推进了一步,说明近年来学报在用稿对外开放、吸引校外稿源方面加大了力度。

五、高被引论文学科分布分析

从中国知网高级检索提供的学科检索结果看,其以中图分类号为线索,共提供了前40个学科的分布,逐一进行该学科领域被引论文排序检索,结果如表10所示。

表10 《皖西学院学报》2001~2015年高被引论文学科分布

从表10统计结果看,被引频次≥10、位列前50位的论文中高等教育、旅游、企业经济、计算机软件及计算机应用、中国语言文学、教育理论与教育管理、环境科学与资源利用等学科对高被引论文贡献度名列前七强。尤其高等教育与旅游两个学科尤为值得关注。“高等教育”学科领域论文学科来源总数、被引频次≥10、位居前50位三项指标均位居第一,其中高被引前5位占有4席,名列第一、二、四、五,综合贡献度位列第一;同时,如再加上教育理论与教育管理、中等教育这两个学科,则被引频次≥10的论文数达到41篇,占其总数的22.16%,前50位入围12篇,占其总数的23.08%,这可能与由原师范教育积淀在学术圈的持续影响和近年来学校与学报对应用性高等教育研究的重视相关;而“旅游”学科领域论文总量虽仅位居第十,但是被引频次≥10的论文数列第二,最高名列第三,位居前50位论文数并列第一,则该学科平均贡献率相当丰厚,其单位贡献率堪称第一。若单就提高论文引用率而言,表10无疑为今后学报重点用稿学科的重点分布方向与约稿组稿学科领域提供了某种线索依据,同时也可为学报栏目动态优化设置、选题策划工作指明了某种方向,高被引论文贡献度高的学科应为今后用稿倾斜的重点,而对于被引论文贡献度不高乃至偏低的学科领域,则应列入重点监控、规模调控的对象。

六、论文被引频次与下载量的关系分析

对于论文下载频次与被引频次之间的关系问题,一般多倾向于认为下载量代表着可能的阅读量,论文被阅读的次数越多,则被引用的几率可能越大。如庞景安的研究结论为,1471种被统计的中文科技期刊“总被引频次与总下载频次指标间存在较强的相关关系”,两者Spearman系数达到0.544 5[5];万锦堃等的研究认为,期刊论文下载频次与被引频次的排序情况尽管并不完全一致,总体一致者约占半数,两者相反情况却较为鲜见[6],故他们建议对期刊综合评价时将下载频次与被引频次作为两个独立指标同时予以考虑。至于两者的比值关系问题,庞景安比较分析了最高下载频次与最高被引频次,两者达到71倍[5],万锦堃等计量统计分析了2003年网上下载频次与被引频次的比值,约为46∶1[6]。

当然,上述两研究进行的是大样本统计分析。那么,作为期刊个案的《皖西学院学报》,下载频次与被引频次两者间的相关情况大体如何呢?对此笔者分段检索了单篇被引篇次前10位(被引33次以上)、11~30位(被引21次以上)、31~185位(被引10次以上)、186~2 000位(被引1次以上),并比较了各被引区段最低与最高下载频次及其比例关系(见表11),以观察两者的相关性,结果发现前30位高被引论文下载幅度在204~1 915次之间,下载频次总量可观且大体均衡,而低被引论文则呈现出很大的落差,极不均衡,最高下载频次达到2 170次,但是被引仅2次,最低下载频次仅7次,而其被引频次也达到了2次。

表11 《皖西学院学报》2001~2015年

再以下载频次≥1 000、800、600、400、300、200、150、100等为基数,在检索时间段内分别统计该下载频次段论文总数、被引前50位(被引≥18次)总数及百分比、被引≥10次论文数及百分比,则高下载频次与高被引频次论文之间总体呈现高度正相关(见表12)。下载频次≥1 000的论文,被引≥10次与被引≥18次的几率分别达到1/3与1/4;当下载频次降到≥400时,则被引≥10次与被引≥18次的几率分别降至1/4与1/8左右;而当下载频次降到≥100时,则被引≥10次与被引≥18次的几率分别降至9.71%与2.90%。与此同时,零被引论文总数虽同步上升,但其与下载频次之间并非简单呈正比例关系,而是呈现出相当复杂的波动状态。这与零被引论文下载量的振荡分布频率有关,下载频次列前三位的零被引论文下载量分别达到883、835、829次。

七、高被引论文生命力分析

对于期刊论文被引而言,论文被引生命力至关重要。对此,有论者将统计学的生存分析方法引入学术期刊论文被引研究,提出论文的生存被引次数以及论文“寿终”与“复活”诸概念[7],并提出论文连续不被引时间≥4年的倍数为论文寿终次数。对此,笔者对高被引前20位论文逐一进行引用年份检索统计,结果如表13所示。

表12 《皖西学院学报》2001~2015年不同下载频次与高被引频次分析

从表13看,前20位的高被引论文在论文刊发0~1年左右全都首次被引,其中13篇论文当年或1年内实现首次被引;从这些论文的生命力看,总体生命力非常旺盛,零被引论文无连续超过3年者,其中14篇论文从首次被引后至2015年每年均被引用,4篇论文仅偶尔出现一次零被引情况,2篇2002、2003论文在发表十年后两年短暂零被引情况后,又于2015年同时恢复被引,暂无一篇论文出现“寿终”情形。

八、高产作者、高影响力作者及其合作者分析

对于学术期刊发展而言,能否持续吸引到一批高产、多产作者(即刊发论文较多的作者)的论文稿源,事关生存与发展战略。尤其是对于置身核心期刊之外、学术吸引力相对有限的多数地方本科院校学报而言,如果高端作者(如教授、博士群体)、高产作者与高影响力作者(即多篇高被引论文作者)总体重叠,则属于最为理想的“高富美”状态,“高”即高端作者群,“富”即高产作者群,“美”即被引频次高的高质量论文。

对此,有论者专门追踪研究了专业期刊《编辑学报》2004~2014年和《中国学校卫生》杂志1992~2013的被引论文特征相关状况[8][9]。《编辑学报》第一作者发文量最多的10位作者发文篇数在10~37篇,其中半数以上作者出现在该刊被引频次前20之列,其中游苏宁4次(发文25篇,被引总频次437),陈浩元2次(发文11篇,被引总频次238),赫拉娣2次(发文11篇,被引总频次208),朱大明(发文37篇,被引总频次299),赵大良1次(发文24篇,被引总频次72)。《中国学校卫生》前100位及前19位高被引论文中,季成叶以14篇和6篇均高居第一,孙江平以4篇和1篇居于总贡献度第二。那么,《皖西学院学报》15年来的高产作者与核心作者情况如何?

表13 《皖西学院学报》2001~2015年前20位高被引论文历年被引情况

备注:第一栏“03→16”分别为2003年至2016年的缩写,同时由于2016年论文被引情况属于正在进行时,故用“…”表示。

笔者以中国知网提供的《皖西学院学报》前40位作者信息为线索,逐一检索微调,共获得发文≥7的43位高产作者,其中42位发文时为皖西学院本校作者(注:因为知网前40名数量限制缘故,发文≥7的论文作者可能存在极个别的遗珠现象),其中年均发文0.5~1篇(总数7~14篇)者37人,年均发文1篇(总数≥15篇)以上者6人,具体如表14所示,其前10位高产作者如表15所示。

表14 《皖西学院学报》2001~2015年

表15 《皖西学院学报》2001~2015年前10位高产作者被引贡献一览

从表14、表15数据看,43位高产作者累计发文439篇,占全部发文量的11.96%,总被引频次1 105,占全部被引频次的12.15%,两者总体持平,被引频次略高1.39%;43位高产作者平均被引2.52次,略高于所有论文2.48的总平均被引频次1.61%;其中年均发文1篇的前6位作者累计发文102篇,占全部发文量的2.71%,总被引频次300,占全部被引频次的3.30%,平均被引2.94次,超过2.48的被引均数;前10位高产作者名列高被引前10位的有王全林、谭绿贵,总被引频次≥50的有王全林、程东峰、姚治中、谭绿贵、孙贤斌,另外,前43位高产作者中总被引频次≥30的其他作者依次为葛向东、傅先兰、关传友、汪万芬、程从柱、黄润、马育良、刘仁金。同时,从作者单篇被引频次≥10的高被引论文作者看,程东峰、王全林、葛向东、程从柱4人共出现2次,属于理想的论文高产作者与高被引核心作者“双高”型,而黄伟、张树萍、唐自政、许锋等4人被引频次≥10的论文也出现2次,各自发文4~6篇,属于“中产”作者中的高被引核心作者,可惜上述两类人数的总量还是不够多,且葛向东、黄伟、张树萍等人已调离皖西学院,故下一步优先从高产、中产作者中精准组稿约稿,打造高被引论文核心作者,应是学报最为理想而方便的选择。

至于合作者是否影响被引问题,从被引频次≥10的185篇论文作者成员分布情况来看(表16),论文是否有合作者与被引频次之间的关系并不明显,而是主要取决于论文选题质量及其受学界同行的关注程度。其中,单一作者的论文占其总数的61.08%,并占被引频次前8位论文的7席,而三个以上作者的论文仅占总数的13.51%,平均作者数仅1.58人,这与文献[4]1.65的论文合作度结论总体一致,这可能与学报论文主要与人文社科构成不无关联。

表16 《皖西学院学报》2001~2015年被引频次

九、特色栏目“叫好”与“叫座”的关系问题分析

自2007年第4期起,《皖西学院学报》以“皖西文化研究”创栏为突破口,在特色栏目建设方面积极进行了开拓性尝试。对此,笔者曾将该栏目的演化变迁梳理为四个阶段[10],即栏目雏形阶段(1985年创刊试办的“地区人物志”栏目)→栏目初型阶段(1986年刊物社科、自科分排后首次改版的“皖西人文志”栏目,基本奠定栏目的地域特色)→栏目转型阶段(1991年为突破“皖西人文志”无法覆盖自然科学版的局限,该栏目增扩转型为“皖西研究”栏目,这为以后“皖西文化研究”、“六安开发研究”等栏目创设埋下了伏笔)→栏目定型阶段(2007年第4期起,以名列2006年全国十大考古新发现的六安王陵考古挖掘为学术契机,正式创栏)。

据不完全统计,自1985年创刊以来,该学报刊发的“皖西文化研究”领域专题论文至少在160篇以上。30余年的积淀,较为全面地呈现了“以六安为中心的皖西地区深厚的历史积淀和卓越贡献”,其对某些问题的研究堪称该领域“目前最好成果和最高水平”[11]之一。

利用2008~2015年历年总目次,笔者对“皖西文化研究”、“应用型本科研究”(含“地方应用型高水平大学研究”)和“廉政文化研究”3个特色栏目进行了追踪观察。稍显遗憾的是,“地方应用型高水平大学研究”2014年改版后,2015年短暂断档,差点成了“季节性”栏目;而曾为支持配合学校廉政文化研究建设,于2009年创办的“廉政文化研究”栏目,2012、2013年改称“廉政文化”,在2014年后已不见踪迹。

笔者在2016年5月1~5日重点逐一检索统计了“皖西文化研究”与“廉政文化研究”(含“廉政文化”)两个栏目创栏以来刊发的论文被引及下载情况,具体如表17、表18所示。(附注:表17中2007、2012、2014、2015四年数据少于文献[12]统计篇数,源于文献[12]所取的皖西文化研究乃“栏目”+“领域”的统计口径。)

表17 《皖西学院学报》“皖西文化研究”栏目统计情况一览表

备注:此处平均值分别指的是年均刊发期数与论文数,篇均被引次数与下载次数。

从表17、表18数据比较看,虽然在“皖西文化研究”栏目建设领域,学校与学报编辑部的支持力度可谓是不遗余力,并且该栏目也出现了“皖西红色文化研究”领域总被引频次第15位的高被引论文(作者马强,列2008年度高被引论文第2),但是该栏目如何解决好“叫好又叫座”的问题还是值得深究。反之,被销栏的“廉政文化研究”论文总量虽远不及前者,但是其五年的平均被引次数、下载次数分别比前者高出58.50%和151.40%,并且也从中产生了“大学生廉政教育”领域总被引频次第24位的高被引论文(第一作者唐自政,列2009年度高被引论文第1),在某种程度上,正是因为较高的下载量保证了论文的较广泛关注度与被征引的概率。

表18 《皖西学院学报》“廉政文化研究”栏目统计情况一览表

备注:同表17所注。

两相比较,似乎出在选题上,在党风廉政建设日益强化的当下,高校廉政文化研究成为了学术新热点,属于大众学术研究领域的显学,尤其在高校廉政文化研究领域可能引发较大的反馈与关注,同时该栏也可为省级高校人文社科研究基地“廉政文化研究中心”提供学术阵地支撑,实现双赢;而相对而言,与省内徽学、桐城派、黄梅戏、陈独秀、胡适诸选题研究相比,皖西文化研究本身属于相对小众学术选题,如标题本身一点不带大众色调,则可能不易引发读者关注。马强的论文之所以较高被引,红色文化选题无疑是其成功的元素之一;而像金寨县某山、皖西某地方言中的个别字词使用分析等标题近乎“微众”选题,如不添加某些引人关注的“大众类”正、副标题眼,恐难以引发关注,这从平均下载量可见一斑。故部分论文在标题处理上的确需要编辑部与栏目组稿人的大众化“刀笔”微处理。

当然,客观上这也与“皖西文化研究”栏目某些重点推出的研究领域在整个学术界其关注度目前暂时处于低迷状态本身不无关联。对此,笔者检索了中国知网的相关选题被引与下载情况,结论并非乐观。表19显示,像《皖西学院学报》重点关注的蒋光慈研究、台静农及其作家作品研究、皖西籍军旅作家徐贵祥及其作品研究、皖西大别山研究等,他们当前也许仍处于“睡美人”论文状态,整个选题领域的被引率全部低于《皖西学院学报》54.50%的被引率。以蒋光慈研究为例,笔者曾从馆藏文献收录的四个峰值视角,分析过人物命运、社会评价及其学界反馈的变迁,其最近的一次峰值是其诞辰100周年的2001年[13]。故如何在栏目“叫好”基础上,在被引“叫座”问题上实现提升值得研究与思考,这恐怕是该栏目向名栏冲刺征程中必须予以重点攻克的关隘。

表19 “皖西文化研究”部分选题学术关注度分析

十、余论——对零被引论文与“睡美人”论文的一点思考

研究评判高被引论文,就不能不提其反向评价领域——零被引论文。对于绝大多数学术期刊而言,零被引论文尽管不想出现,但却是难以完全避免的。即使像《编辑学报》《中国科技期刊研究》这样的行业顶级期刊也在所难免。一项研究表明,2009年两刊的零被引论文率分别为7.2%和21.0%[14];而付晓霞等对SCI收录期刊发表的2000~2009年的746,577篇中国作者论文统计显示,零被引论文占了24.20%[15],近乎总量的1/4,由此可见零被引论文的普遍性。从表1推算,目前《皖西学院学报》零被引论文占45.50%,其结果显然不理想。

面对防不胜防的零被引论文现象,如何科学对待?一是高度重视该问题对期刊的影响,毕竟“零被引率可视为衡量论文质量和团队学术水平的晴雨表”[16],同时力争降低其发生的概率;二是客观正视其存在的必然性与普遍性,大可不必惊慌失措,关键是控制其幅度;三是科学看待其背后的综合影响因素与某些不可考因素,如收录与检索数据库本身的源刊覆盖率问题,尤其是其中某家数据库的独家授权收录对其他数据库的缺失影响,如学者孔朝霞就曾比较分析了《中国医学科学院学报》2001年全年论文在中国知网、万方医学网和维普网的零被引率区间在10.9~24.6%之间,三者叠加后下降至9.7%,再用Scopus数据库排除后,更降至8.0%[17];四是某些重要论文的迟滞社会承认现象的可能引发,如中国科学院院士范海福1984年发表的获2006年陈嘉庚科学奖的参评论文,就既非SCI并且当时零被引[18],尤其是像其中“科学中的睡美人”(Sleeping Beauties in Science)现象的出现,Van Raan的考察发现,Romans 1986年发表的一篇超弦理论论文,因为当时仅是刚毕业的博士新人,该文在沉睡近10年后,于1995年被首次引用,至2008年3月被引219次,尽管此类论文仅是万分之1.3的小概率事件[19]。

当然,我们应该看到的是,零被引论文与“睡美人”论文的最大共同点是都有“沉睡期”,论文发表后大家都是学术共同体内受关注不多乃至无人问津的论文,但是两者最大的区别是在于“唤醒期”,当原先的零被引论文遇到某位首次引用的“王子”后,在较短时间内会引发较多的引用关注,而零被引论文则如死火山般一直在沉睡。至于具体的沉睡时长问题,袁红等研究了物理学、医学、图书情报学三个学科的“睡美人”论文的平均沉睡时长,分别为7.78、8.45和10年,被统计论文在平均发表8.74年内,年均引用仅0.94次,而被唤醒初年的平均引用数分别为10.44、5.09、8.17[20]。

尽管《皖西学院学报》的某些零被引论文(也包括仅引用1~2次的低被引论文)状态不完全符合上述“睡美人”论文的有关分析,笔者还是结合前述的论文生命力、连续不被引时间≥4年的论文“寿终”问题,整体粗略观察了其2001年度论文状况,该年为季刊,全年刊文140篇,被引频次≥1的论文93篇,其中被引频次≥3的论文54篇,频次≥10的论文12篇,频次≥20的论文4篇,累计被引频次492次,篇均被引3.51次,其中第4期张国宏的论文《试论传统文化在思想政治教育中的价值》在沉睡五年多后,于2007年首次被引唤醒后一直保持较旺盛的生命力,目前被引26次,其特征近乎“睡美人”论文状态。

当然,从前述表12的统计分析看,论文下载量与零被引之间虽呈振荡分布频率,但是高下载量毕竟会直接带来被引几率的增多机会,故首先要千方百计增加论文的受关注度,尤其是像重点推出的“皖西文化研究”这样的特色栏目尤其应当如此;其次,耐心等待“睡美人”现象的出现。

参考文献:

[1]孙俊青.应用型大学学报的功能定位分析[J].编辑学报,2006(12):102-104.

[2]尹林,毛恒年.科技期刊的二八定律现象及其经营管理方略[J].湖北师范学院学报(自然科学版),2010,30(4):61-63.

[3]吕小红.分析高被引论文,明确选题组稿方向——以《北京工业大学学报》为例[J].中国科技期刊研究,2014,25(2):303-307.

[4]谭绿贵,王艳,孔青青.《皖西学院学报》2009~2013年刊文统计及初步分析[J].皖西学院学报,2013,29(6):144-146.

[5]庞景安.中文科技期刊下载计量指标与引用计量指标的比较研究[J].情报理论与实践,2006,29(1):44-48.

[6]万锦堃,花平寰,孙秀坤.期刊论文被引用及其Web全文下载的文献计量分析[J].现代图书情报技术,2005(4):58-62.

[7]张中文,徐天和,董秀芬,等.学术期刊论文生存被引次数的定义与应用[J].编辑学报,2015,27(4):316-319.

[8]何婧.《编辑学报》2004~2014年被引论文情况分析[G]//刘志强.学报编辑论丛.上海:上海大学出版社,2015:359-364.

[9]李红影,顾璇,汤建军,等.《中国学校卫生》杂志高被引论文特征分析[J].中国学校卫生,2015,36(9):1376-1379.

[10]王全林.弘扬蒋光慈“敢为人先”精神,做强“皖西文化研究”栏目[J].皖西学院学报,2011,27(6):44-47.

[11]吴怀东.“地方性知识”的兴起与皖西文化研究的展开——“皖西文化论丛”·序[J].皖西学院学报,2016,32(2):147-150.

[12]王艳.地方高校学报特色培育路径研究——以《皖西学院学报》为例[J].皖西学院学报,2016,32(2):151-156.

[13]王全林.对蒋光慈研究文献的初步研究[J].皖西学院学报,2012,28(1):35-40.

[14]刘武英,张薇,刘影梅.学术期刊中的零被引论文特征分析——以编辑出版类核心期刊为例J].中国科技期刊研究,2015,26(9):987-991.

[15]付晓霞,游苏宁,李贵存.2000~2009年中国SCI论文的零被引数据分析[J].科学通报,2012,57(18):1703-1710.

[16]钱贺进.“无用”论文激增现象透析[J].中国人才,2012(12):26-28.

[17]孔朝霞,陈璐.应当慎重对待零被引论文[J].中国科技期刊研究,2013,24(3):467-471.

[18]瞿剑.非SCI论文,零引用率,价值何在[N].科技日报,2010-04-19(3).

[19]梁立明,林晓锦,钟镇,等.迟滞承认:科学中的睡美人现象——以一篇被迟滞承认的超强理论论文为例[J].自然辩证法通讯,2009,31(1):39-45.

[20]袁红,杭培培.不同学科领域“睡美人”论文的比较分析[J].情报资料工作,2016(2):34-38.

*收稿日期:2016-05-10

基金项目:2011~2012年度安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D352);2015年皖西学院廉政文化研究中心招标项目(SK2015A153);2014年安徽省省级重大教学改革项目(2014zdjy103)。

作者简介:王全林(1968-),男,安徽望江人,教授,博士,研究方向:高等教育原理、应用型大学研究;程晓凤(1969-),女,安徽金寨人,馆员,研究方向:图书文献管理;王艳(1974-),女,安徽寿县人,副编审,硕士,研究方向:期刊管理。 备注:其中6人中未标注出生年,从中国知网该作者其他论文中查找获得。 备注:无职称含中未标注职称信息或“教师”等模糊信息者。

中图分类号:G3

文献标识码:A

文章编号:1009-9735(2016)03-0033-12

Multi-Dimensional Analyses on the Highly-Cited Papers Published in the Journals of Local Application-Oriented Universities — Based on the Papers Published in the Years from 2001 to 2015 in the Journal of West Anhui University

WANG Quanlin1, CHENG Xiaofeng2, WANG Yan3

(1.DepartmentofDevelopmentPlanning,WestAnhuiUniversity,Lu’an237012,China;2.LibraryofWestAnhuiUniversity,Lu’an237012,China;3.EditorialOfficeofJournalofWestAnhuiUniversity,Lu’an237012,China)

Abstract:Based on a 10-respect study of highly cited papers published in the Journal of West Anhui University in the years from 2001 to 2015, this paper focuses on exploring the reasons why these papers have been highly cited with the help of CNKI advanced search engine. The study shows: (1) the paper-cited rates accord to the Pareto’s Principle, (2) the topics discussed by the top 20 cited papers attracted wide attention from academia, (3) the 42 authors of the highly-cited papers which account for 79.65% of all the papers are all working in the universities. And the level of these universities is reciprocally proportional to the paper-cited rate, (4) the authors of the top 50-ranked cited papers are mainly teachers under the age of 45 with professor or associate professor titles, who have got a master’s or doctor’s degree, (5) The topics of the highly-cited papers are mostly on higher education and tourism, (6) the download rate of the papers is reciprocally proportional to the paper-cited rate, (7) the highly-cited papers last long. (8) Only some high-yield authors are highly influential authors while the highly-rated papers have little to do with the cooperatively-written papers, (9) some special columns of the Journal of West Anhui University are highly appraised but not warmly welcome, and (10) the zero cited papers should be properly treated.

Key words:local application-oriented university; Journal of West Anhui University; highly-cited papers; multi-dimensional analyses