宾格我旅游动机及其体验

2016-07-25王艳平赵亚柯

王艳平,赵亚柯

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

宾格我旅游动机及其体验

王艳平,赵亚柯

(东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连 116025)

[摘要]围绕宾格我概念,认为其既可以作为旅游动机之一,也具有旅游体验研究价值。应以积极的态度构筑旅游逻辑,宾格我旅游具有不否定现实生活的价值意义,也即旅游动机可不建立在逃逸目的的基础上。宾格我既是一个语言学概念,也是个哲学概念,但其还没有被引入到旅游研究中。旅游的异地性有助于主格我与宾格我的分离,旅游地理学者之所以能够进入宾格我旅游语境,这源于对使用智能手机自拍现象的关注,进而将那种关注置于旅游研究的背景中。旅游宾格我的定位取决于个人生活与旅游角色两个方面,可依据连续谱原理,开发涉及角色与生活程度不同的、具有宾格我性质的旅游产品。另外,旅游交流其实就是宾格我的交流,因而宾格我也应该有意识行为,但其不同于现实人即主格我的交流。最后讨论了旅游人家论,其也是源自宾格我概念的一个学术延伸,是宾格的我来到了别人的家园,我宾人主,而不是主格的我来到了自己的世界,不可能对他人家园了如指掌,也只能是采取学习与鉴赏态度等。

[关键词]宾格我;旅游动机;体验;连续谱;人家论

引言

逃逸(escape)是旅游者离开常住地的动机之一,旅游是一种一时解脱的方式[1],这是一个公认观点,鲜见有学者质疑之。观点统一看似是一件好事,但也意味着问题意识不强。迄今,关于旅游动机的研究确实没有太大的进展,教科书中多谈而不论地给出日本学者田中喜一与美国学者罗伯特·麦金托什的观点,介绍有关内容而较难有什么更深入的探讨[2]。田中将旅游动机分为心情的动机、身体的动机、精神的动机和经济的动机,应该说这种划分属于方面论;而麦金托什也将旅游动机分作4类:身体健康的动机、文化动机、交际动机和地位与声望的动机,似乎与田中分类无大异,但多少有些演化的意思,现在就连普通大众也能知道自身的旅游动机是属于哪一类的。

细想诸如逃逸的观点包含着消极因素,有没有更积极的动机呢?在田中喜一与罗伯特·麦金托什各自的观点中当然都有积极方面,但总体来说那些积极还是很现实的,即便田中喜一提到了精神的动机,但对知识、见闻与欢乐的需求,还是有“功利”目的在其中的,知识将来会有用,见闻可以用来向常住地炫耀,精神的动机如果不加具体条件的话难说是积极。笔者觉得还有其他另类的旅游动机,不能只顾深究而忘了发展,而这个动机与逃逸正好相反,但又与现代性有关,不是基于方面论的拓展,其与心情、身体、精神、经济、文化、交际、声望并不并列。就逻辑的推演形成而言,本文论点与这些方面甚至不相关,属于另辟蹊径的旅游动机研究,当然在对其性质进行诠释的过程中,也多少会与那些老观点发生关联。这个新动机就是旅游者欲在异地生产与制造宾格的我,这是一个假设,本文以下将对此进行阐述,但确实还做不到严谨的科学研究。

一、文献综述

(一)旅游动机

关于旅游动机的既有研究确实不多,成果多为案例性研究,其文章在开头时多有个“理论的帽”,接下来就是具体的例子调查。另有些个别研究的内容很深刻,但其实是在综述国外学者的观点,本土原创性的理论研究十分少见。有外国学者将旅游动机扩展到8类:健康、好奇心、运动、娱乐、宗教、公务商务、探亲访友及寻根、自我显耀等,笔者就觉得那是就常规的人性的罗列而已,那些性质在互联网技术出现之前就有,那样列下去可以有无数个,看似是在讨论维度,而其实是用讨论维度来计算概念。用维度计算概念,似乎有些像用针去缝合东非大裂谷。

刘啸、甘枝茂与杨延风的观点有新意,其将旅游动机分为3类[3]:时间扩大、范围扩大(地面的)、空间扩大(离地而去的),能找到此视角确实体现了文章的高水平。旅游研究应有新的出发点,不能总是在既有观点内挖掘,或在相同视角下发现新的其他具体。倒是国外心理学家对动机的研究颇有见解,如提出了几大动机理论:驱力、唤醒、诱因、价值期待、归因、成就目标等理论,但笔者觉得这些观点都属于情理之中的发现,还不能算作新大陆理论,在管理、经济及心理各学界,不难得到那些比喻或类比,而旅游研究只是顺势引用了诸如驱力理论、期待价值理论和唤醒理论等[4]。

(二)宾格我与格理论

旅游研究中没有此类研究。关于语言学与旅游,恐怕目前只见于符号学与旅游的关系[5],而在旅游中如何运用语言,比如语言学视角下看旅游博客等,即在语言中讨论语言本身则不属于本文要思考的内容[6]。笔者觉得,语言是孕育新逻辑的载体,旅游研究之发展或许越来越倚重于对语言学的认识了。

关于宾格我的研究文献实在不多,北京大学汪丁丁教授写了一句话:主我,即主格的我,它是行动者;客我,即宾格的我,它是鉴赏者[7]。汪丁丁教授所给出的语境,很吻合笔者关于此文的情景。在旅游学界之外,还有更精辟的研究成果,米歇尔·亨利(Michel Henry)认为,大生命的自我-感发是比“我”更基本的自动源,各种我如我(I)和自我(Self)就是从那里涌现出来的,而宾格的我(Me)和主格我(I)共存于自我之身[8]。

在语言学中的生成语法中,存在着一个被称为格的理论,格是指发生了形态变化的名词、代词,用来表示这些词类与其他词的语法关系[9]。英语中的名词不管作什么成分都没有形态变化,但作为代词的第一、二、三人称都有格的变化,主格、宾格、所有格等,而汉语的名词和代词都没有形态变化,因而在汉语语境中,研究者较难有从宾格我角度研究旅游的意识。但不能因此认为汉语不存在格,汉语虽然没有词形格,但有句法格。

二、宾格我旅游动机

(一)旅游宾格我的逻辑

生活中的我经常是不完美的,主格我对自己不满意,寄希望通过旅游塑造宾格的我,宾格我补充主格我,宾格我有一天也会大行其道,这主要得益于技术进步和社会发展。主格我与宾格我构成了我的全部,将来还可以拓展到谓语我、补语我、状语我等,即通过各种格的我成就完美人生,就如同写成了最优美的句子、段落与文章,以及从中提炼出来了经典成语。

以上这个逻辑已不同于旅游是成己之路了,学界过去以寻求真我来诠释旅游[10],那很容易引导反向思考而否定生活世界的价值,认为现实社会及现实的我都是虚伪的,从而将旅游与生活对立起来,这个很主流的旅游学逻辑其实不是个好逻辑,这或许是因为缺少思维能量造成的,为建立学科而不得不攻击生活世界。再者,宾格我理论将出发点定于对自己的不满意,那是因为自己没有发现新时空,这种试图的改变或发现与身边社会无关,不能总是抱怨甚至憎恨社会,而是应该感恩于社会的教育,知所不足,进而通过旅游来提高自己,这是一种值得褒奖的励志逻辑,其不以否定无辜的他人为前提,可谓是学科逻辑的一个进步,同时也体现了一种人生态度的积极。现行旅游研究中有一种观点,怨天尤人地认为生活世界怎么不好,其中充满了功利和生活羁绊,限制了人的实现自我价值等,笔者认为在教育层面上似乎不应该这样消极。在现实世界中,人们勤奋工作,生成各种智慧,为社会进步做贡献,努力创造财富,孝敬父母,承担家庭责任等,不应忽视这些积极社会的能量就否定生活世界(见图1)。

资料来源:作者绘制。图1 主格我与宾格我的关系

(二)旅游显像了宾格我

旅游活动发生于非惯常环境[11],其易于形成另一个我即宾格我,即背景变为自己不熟悉的环境,那个环境中的我可以被自己认为不是原我,是另一个我。旅游即是由主格我设计并实施的(Self-formation),是主格我画在旅游地面上的一个作品。而在常住地,宾格我现象并不显著,我经常总是主格的我,即便有诸如照镜子的宾格我的出现,人们也多不会重视宾格我本身,而是将其当做服务于主格我的工具,通过照镜子来整理身上服装等。也即宾格我在生活中是潜意识的,而旅游具有这样的作用,其让潜意识的宾格我走向显著意识。其实在日常生活中,只有少数人或在偶然的时候,人们才会凝视镜子里的我,与那个宾格我(他我)对话、交流,而不是为了出门前看头发是否整齐,但在旅游活动中可以做到人人都是宾格我,且可以整段时间都是,只有当回到常住地以后,才完全地回到主格我状态。也即只有在特殊心情时段,除非需要有孔子那样的素质,才能在日常生活中进入吾日三省吾身状态——宾格我的反省意义。

既有的旅游动机研究,其观点在生活世界里就很显著,都是比较常规的动机,如为了增长见识的旅游,而宾格我旅游动机具有潜在性,只是在旅游过程中才渐渐外化了,其不仅说明本文观点有一定的揭露性,也说明了旅游动机的双层结构性:用于言辞的动机和潜在的意识动机。

(三)源自旅游自拍

旅游学者之所以能注意到宾格我现象,并非是从哲学与心理学出发的,本文作者出身于地理学,能进入到宾格我视域下再思考旅游,完全源自于对当下流行的智能手机自拍的注意,将其当做一个现象,也可谓是移动终端技术让这个概念在旅游研究语境中出现了。因而宾格我旅游动机讨论绝非在老生常谈,而是乘坐现代科技才得以发现新大陆,旅游学界确确实实少有这样的研究论文。在日常生活中,只有在特殊氛围环境下才会自拍,抽取其中的机理,就与旅游十分接近了,由此也可判断虚拟旅游其实是一种意识的旅游。

自拍者以自己的眼睛看图像中的宾格我,调整拍摄角度和距离的直接目的不在于主格的我,而是在于美化宾格的我,而且要让图像里的陪衬物“抬高”宾格的我,回到生活世界后,可能会用宾格的我美化主格的我。主格我不能一直置身或拥有旅游景象,但宾格我以图像的方式拥有了目的地。随着互联网的发展,以及随着智能手机等高科技设备的普及,宾格我会渐渐地可以从主格我的附着状态中分离出来,主格我会对这个重塑的宾格我深信不疑或许更加依赖,这是笔者目前所能做到的一个判断和预测。

三、宾格我旅游体验

(一)技术指导性

与身体、精神、文化、展示等旅游动机相比,这些都是旅游活动开展前的范畴概念,动机就是动机,旅游者出发后就没什么用了,只担当着驱使旅游者离开惯常环境的角色,包括推力—拉力模型也是,无非就是诠释了一个既成事实,不诠释的话,旅游也可以照样进行中,因而这些概念对旅游者到达后的现场体验没有什么技术上的指导意义。

而宾格我作为一个概念就不一样了,其不仅是旅游的动机之一,也是旅游体验的原则之一,宾格我理论可以贯穿整个旅游期间地发挥作用。到了旅游地可以多多自拍,在休息长椅上设置自拍架,多多想办法看上自己一眼,假如购买自己登山时的图像,多多备有宾格我(他我。我他)意识,精心打扮作为宾格我的自己,一改生活中的主格我所不能,在异地实现自己的想要,并将这个想要推给宾格我。就如生活中不敢穿裙子的老妇人,在旅游地一登场便可以花枝招展,因为那是宾格我,由此也可以说旅游期间就是临时社会开场时的抢角色阶段,也是其后的角色表演阶段。据此也可知,完善与完美主格的我并参与角色表演,可以用这两个维度来规定宾格我的人格(见图2)。

资料来源:作者绘制。图2 旅游宾格我的人格

(二)宾格我连续谱

将宾格我观点引入旅游体验研究中,可以一改旅游凝视与世俗体验的二元话语体系,由有我—无我的对立立场,进入到了被称为连续谱的新语境中,让研究者对波谱的意识更敏锐,提高了对旅游现象进行深度认知的分辨率。可认为宾格我在有我即主格我与无我之间,这就让原本对立的两者不能再直面,免得因对立而产生内耗,而且宾格我可以有宾我(结果)、我宾(过程)之分。按照这样的逻辑细分,可以得到宾格我被不断强化的系列产品。为了说明问题,在这里可以将旅游者的我分为3个层面:意识性、身体性与图像性。意识不可见,属于完全的主观认为,而身体可进一步分为面部变化、装束与行为;至于图像则代表着实现宾格我的物理技术,其也是今后旅游供给方能够利用的重要技术手段。假如这3个方面都发生了变化,就是很强的宾格我形式——如参与旅游地举行的化妆篝火晚会;如果都未改变,那就是主格我出行,其实旅游者多少都是改变的,外出服装就与生活着装不一样,心情也不一样。仅就宾格我的内在性上看,可认为旅游者由意识人与自然人两个“人”组成,若在其上再附加上主格我或宾格我两种标签,似乎就可以得到宾格我旅游的3种类型:主格我的意识人+宾格我的自然人(事务旅游)、宾格我的意识人+主格我的自然人(如美食旅游)、宾格我的意识人+宾格我的自然人(度假旅游)。

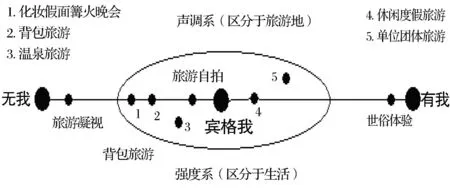

从外表装束变化上看,这完全是基于外在的判断,背包旅游者为高调的强宾格我行为,而温泉旅游体验现场则表现的是低调的强宾格我形式,这也多少吻合了图2的提示,宾格我的强弱=区分于生活(强度系)+区分于旅游地(声调系)。仅仅是为了说明问题,完全是基于个人经验的价值观判断,作者在这里给出一个参考图(见图3)。

资料来源:作者绘制。图3 基于外观视觉的宾格我连续谱

(三)宾格我的旅游交流

赋予宾格我以更重要的意义,而主格我却很少外出旅游,旅游者其实皆为宾格的我,因而旅游交往与交流就是宾格我之间的交流。这里做个形象的比喻,旅游交流很类似于双簧交流,是双簧在看双簧,两个双簧在交流,而主格我都躲在宾格我之后,不是生活中常出现的人人交流或人在看双簧。依据主格我派遣宾格我的目的,旅游交流可分为3种情形:①双方都无功利性,那种情况下的交流很美好也自由,内容很坦诚;②双方都有功利心,随着旅游与互联网的发展,旅游世界确实有了生活化趋势;③某一方有功利心而另一方没有。这是笔者在发现意义上的认识,并非真实的旅游者就如此,真实的旅游者是宾格我与其他意义的合成。例如,生活世界中的强者出游,他们带着生活世界里的光环,旅游中的宾格我成分就相对较弱。这个强是指自我意识的强,也包括单位团体旅游的集体的氛围或环境强大。而本文是在讨论典型的宾格我旅游,不想在概念周延上做深入辨析,但即便是非典型情形,在生活强者旅游身上也是有宾格我性质的。

随着收入水平、闲暇时间的增长,以及伴随互联网技术的发展与普及,主格我在现实界里的生活时间会变短,就在这个变短的时间里,主格我也会通过互联网、电话、书信、文章等宾格我的形式与外界交流,这些形式都是主格我制造的宾格我,其代表着主格我,是符号的前往,是意识人的前往了而自然人没有去,那时的主格我其实是溜号的主格我,很类似于身在曹营心在汉。从这个意义上讲,旅游与通过媒介的与外交往有很大的相同之处,但也存在着很大的不同,不同之处在于旅游让我的自然人在异地现身了,而主格我的意识人却有所保留并进行了刻意的装饰,真实的主格我也确实不需要在旅游地完全展示,旅游地没那个要求,也没有足够的时间,没有充分的适合展示的情景。据上分析,笔者认为未来将是宾格我大有前途的时代,其中旅游地与互联网技术都为宾格我的发展提供了空间。

四、结论与展望:旅游人家论

根据上述讨论,本文得出以下几点结论。第一,可以赋予宾格我以更重要的旅游意义,将宾格我看做是我的旅游使者,从而避免将生活世界作为否定对象,应建立一个积极的旅游逻辑;第二,对旅游者而言,旅游地具有陌生性,正适合于宾格我作为一个概念出现,有助于主格我与宾格我的空间分离,因而旅游具有可以强化宾格我的性质;第三,宾格我塑造不仅是旅游动机之一,这是学界未曾有的认识,同时对旅游体验也具建设性指导意义,可作为贯穿整个旅游期间的一个原则;第四,宾格我与主格我之间,以及与更远的无我的旅游凝视之间,存在着连续谱关系,其不仅改变了关于旅游体验要么世俗要么凝视的两元极端认识,也为系列旅游产品开发提供了可以着力的思考线索;第五,可以通过文化、体感、图像3个层面,开发可以产生宾格我意识的旅游产品,如提供怀旧场所、“过山车”式或换装的体验、自拍系列旅游产品等;第六,旅游交往的内容其实是宾格我的交流,并非完全是主格我的真实表现,以往的研究多没有区分这两个概念,误以为旅游中的我还是主格的我,其实已不然。

关于对旅游现象的认识,从这里进入就撞上了美并感到愉悦,而从那里进就感觉是人的诗意栖居[12]。感觉当然要比感到机敏,发现的意义在于发的琢磨,而不是作为结果的现,发现不同于遭遇。入口不同则看到不同并感悟不同,这很类似于进入位于乡间的独栋人家,如那些美国人家的房子很大,前前后后都是绿地,四面皆有房门,这里进是客厅,那里进是厨房,这边进是客厅,那边进可以拐弯到卧室,房间不同但都可以统一到美国人家概念上。而关于旅游本质的认识,还没有到达人家论层面,都是站在各自角度上的房间论,各说自己房间的特色。假如能将旅游定位于宾格我之家,无疑就有新意,龙江智博士等关于旅游世界其实是人家的生活世界的观点[13],倒是为本文这个观点提供了支持,但还是应该站在旅游者立场上,同时从旅游者立场上出发的认识要有所升级,假如认识没有升级,那就要站在不曾被认识到的立场上,即所谓的研究应该是指这层要有创新、新发现的意思。

无论是栖居论还是那是人家的生活世界的观点,与既有有关旅游本质的论述相比,本文关于宾格我的阐述以及由此引发的旅游人家论,一个重要的不同是不限于阐述与解惑,而是具有实用价值,可以操作,基于宾格我概念的观点可以开发出此前没有或不被重视的产品,也可以为旅游本质划出几个“房间”来,让各“房间”彼此相连并功能互补,满足宾格我的生活所需。同时这也说明,关系到主体与客体的旅游本质其实也是可以有连贯结构的。

参考文献:

[1]Dong PH, Li W. Tourism,modernity and nostalgia: Theoretical exploration of sociology of tourism[J]. Tourism Tribune, 2013,28(4):111-120. [董培海,李伟. 旅游、现代性与怀旧:旅游社会学的理论探索[J]. 旅游学刊,2013,28(4):111-120.]

[2]Bao JG,Chu YF. Tourism geography (Revised edition)[M].Beijing: Higher Education Press, 1999.9:28-30.[保继刚,楚义芳. 旅游地理学(修订版)[M]. 北京:高等教育出版社,1999.9:28-30.]

[3]Liu X, Gan ZM, Yang YF. Tourism motivation:The basic characteristic of human being[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2006,20(1):33-36.[ 刘啸,甘枝茂,杨延风. 旅游动机:人类本性的回归[J]. 干旱区资源与环境,2006,20(1):33-36.]

[4]Zhang HM, Lu L. Summary on the study of tourist motivation abroad in the recent ten years[J].Areal Research and Development, 2005,24(2):60-64,69.[ 张宏梅,陆林. 近10年国外旅游动机研究综述[J]. 地域研究与开发,2005,24(2):60-64,69.]

[5]Liu XY, Yan LB.A review of tourism semiotics in English and Chinese literature[J].Tourism Forum, 2015,8(1):31-37.[刘欣月,晏鲤波. 中外旅游符号学研究综述[J]. 旅游论坛,2015,8(1):31-37.]

[6]Tian HL. Discourse perspective of tourism research[J]. Nanjing Journal of Social Sciences,2009(8):124-128. [田海龙. 旅游研究的语篇视角[J]. 南京社会科学,2009(8):124-128.]

[7]Wang DD. Common sense and social interaction[J].IT CEOCIO China, 2011(7):101.[ 汪丁丁. 常识与社会交往[J].IT经理世界,2011(7):101.]

[8]Peng ZY, Zhu LH.Generations of "passive construction" &" non-accusative phenomena" in English & Chinese based on "case theory" & "theta theory"[J].Journal of Harbin University, 2010,31(12):80-85.[彭智勇,朱乐红. 基于“格理论”与“题元理论”对英汉“被动结构”与“非宾格现象”的生成解读[J]. 哈尔滨学院学报,2010,31(12):80-85.]

[9]Jiang HQ. Henry's phenomenology and "theological turn"[J]. Social Science, 2015(7):128-137.[江海全. 论亨利现象学与“神学的转向”的问题[J]. 社会科学,2015(7):128-137.]

[10]Liu YJ. The market value and cultural opportunity of backpack tourism[J].Chinese and Foreign Entrepreneurs, 2013(6):30-32.[刘钰佳.背包旅游的市场价值及文化机遇[J].中外企业家,2013(6):30-32.]

[11]Zhang LY. Unusual environment :The core concept of tourism research:A new framework for tourism research[J].Tourism Tribune, 2009,24(7):12-17.[张凌云. 非惯常环境:旅游核心概念的再研究:建构旅游学研究框架的一种尝试[J]. 旅游学刊,2009,24(7):12-17.]

[12]Yang ZZ. The essence of tourism: The poetic dwelling of human[N].China Tourism News, 2012-1-4(11).[杨振之. 旅游的本质:人诗意地栖居[N]. 中国旅游报,2012-1-4(11).]

[13]Long JZ, Lu CC. From life-world to tourism-world: Across the state of mind[J].Tourism Tribune, 2010,25(6):25-31.[龙江智,卢昌崇. 从生活世界到旅游世界:心境的跨越[J]. 旅游学刊,2010,25(6):25-31.]

[责任编辑:潘岳风]

Accusative Me Motivation and Experience of Tourism

WANG Yanping, ZHAO Yake

(SchoolofTourism&HotelManagement,DongbeiUniversityofFinance&Economics,Dalian116025,China)

Abstract:This paper concentrates on the concept of accusative me, holds the view that it is not only one of tourism motivations, but also has the tourism experience value as well. Tourism logic should be constructed with positive attitude. Accusative me tourism has the worth of not denying the real life,therefore tourism motivation can not be built on an escaping purpose. Accusative me is a concept both on linguistics and on philosophy, and it has not been introduced into tourism research yet. The allopatry of tourism contributes to making a separation between nominative and accusative me. The reason why tourism geographers can go into accusative me tourism context is that they focus on the phenomenon of smart mobile-phone selfie and put this focus into tourism background. The position of accusative me is decided by personal life and tourism role of two respects, according to the continuum theory, tourism products can be developed with accusative me features,which have different degree involvement about role and life. This paper also takes tourism communication as accusative me sharing,therefore accusative me should also have its own consciousness behaviors,but which is different from a real man nominative communication. In the end, the view of a family house is discussed:it also derives from the academic extend on accusative me concept,that is accusative me comes into a family house,I am an accusative person and a family of other man is nominative,it is not nominative I who come into my world,therefore it is impossible to understand all of a family house,the only correct attitude is learning and enjoying position etc.

Key words:accusative me;tourism motivation;experience;continuum; view of a family house

[收稿日期]2015-12-09

[作者简介]王艳平(1962-),男,黑龙江齐齐哈尔人,日本千叶大学博士,教授,旅游与温泉地理研究方向;赵亚柯(1992-),女,河南汝州人,2015级硕士研究生,旅游规划方向。

[中图分类号]F590

[文献标识码]A

[文章编号]1674-3784(2016)03-0012-05

[旅游理论研究]

[引用格式]Wang YP, Zhao YK.Accusative me motivation of tourism and its experience[J].Tourism Forum,2016,9(3):12-16.[王艳平,赵亚柯.宾格我旅游动机及其体验 [J].旅游论坛,2016,9(3):12-16.]