“种间关系之寄生”的情境教学设计

2016-07-20季英张雪梅张建明范曾丽

季英 张雪梅 张建明 范曾丽

【摘要】随着新课改的深入进行,如何完成从领导者到引导者的角色转变是高中生物教师普遍关注的问题。情境教学法是完成这一转变的有效手段。教师通过创设生动具体的场景, 并设计使学生感兴趣的生物问题,从而引导学生深入地学习和探讨,并使学生的心理机能得到发展,最终达成教学目标。本文以“种间关系之寄生”为例,进行情境教学法的教学设计。

【关键词】寄生 情境教学法 教学设计

【基金项目】教育厅人文社科基地项目四川教育发展研究中心项目(CJF13064 ),西华师范大学教改项目(403346,403327)。

【中图分类号】G633.91 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)06-0130-02

1.教材及学情分析

1.1教材分析

本节内容选自于人教版高中生物必修三第四章第三节“群落的结构”中的种间关系。“寄生”这部分内容是在建立在“群落的定义及群落的物种组成”之上,阐述了“寄生的概念和特点”,是“群落的结构”的组成部分;同时,为判断生物在食物链、食物网中的关系的学习奠定了理论基础。

1.2学情分析

“寄生”是生活中常见的生物学现象,但是学生不能对其进行准确地判断。如果教师使用传统的讲授法讲解这一内容,学生容易感到枯燥乏味,难以达成教学目标。高二学生已经具备一定的逻辑推理能力,他们更喜欢自己去探索问题,找寻方法。但是,学生透过现象看本质的能力还不敏锐,需要教师进行引导,从而得出全面的、科学的结论,最终建构知识。

2.设计思路

2.1设计理论——基于建构主义的情境教学

建构主义学习理论认为,学习是获取知识的过程,学习是在一定的情境下,借助他人的帮助而实现意义建构的过程[1]。因此,建构主义学习理论强调具体情境对意义建构的作用,更关注的是学习者在一定的情境中解决问题。情境教学是指教师在教学过程中运用各种手段和方式创设的一种适教和适学的情感氛围,从而激发学生的学习动机,唤起学生的求知欲,激励学生去探索学习,产生认知上的飞跃,为完成教学目标和任务奠定基础[2]。因此在教学活动设计中,教师应该创设与“寄生”课题相关的情境,引导学生主动发现问题,分析相关信息,自主建构“寄生”的概念。

2.2教学思路

基于建构主义学习理论,以及学生自主建构“寄生”概念的特点,采用情境教学法进行教学设计,思路如下:

创设情境:结合视频、图片、语言,展示“僵尸蚂蚁”的形成过程,给学生感官上巨大的震撼、思维上猛烈的冲击,引发学生想要探索其形成原因的强烈愿望,继而进入新课。

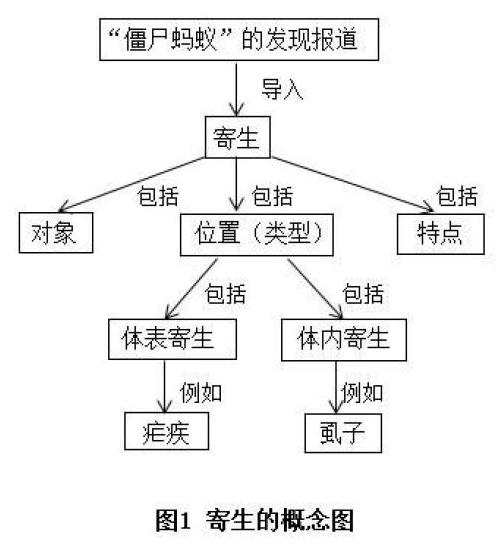

概念建构:通过教师由浅及深的讲解,学生逐步理解寄生的对象、特点、发生的位置,然后自主完成寄生概念的建构。在此基础上,学生最终能发现寄生与其它种间关系的区别和联系,明白寄生在生态系统中的意义。在概念建构的过程中,学生的知识迁移能力和判断推理知识的能力也得到锻炼。本文对于“寄生”的概念图(图1)设计如下:

3.教学目标

3.1知识目标 ①能概述出寄生的概念和特点;②能列出寄生的实例。

3.2能力目标 能运用寄生的概念识别寄生现象。

3.3情感目标 ①体验知识与生活的联系;②认同生物科学研究的重要价值。

4.教学重点和难点

4.1教学重点 寄生的概念;寄生的特点。

4.2教学难点 利用寄生的概念及特点判断寄生现象;正确理解寄生的意义。

5.教学过程

5.1创设问题情境,导出学习课题

教师由民间传说“僵尸”引出“僵尸蚂蚁”,并设问:为什么这些蚂蚁被称作“僵尸蚂蚁”呢?然后,教师播放BBC有关僵尸蚂蚁的视频。一群蚂蚁正在觅食,突然有几只行为发生了异常,它们脱离了蚁群,不由自主的朝着树干的高处爬去,最后死死地咬住树叶,一动不动,头部还长出了几丝奇怪的白毛,它们的生命便定格于此。

强烈的视觉冲击后,教师抓住学生的好奇心:是什么原因使蚂蚁变成“僵尸”的呢?以此为切入点,导入到新课的学习:学习了今天的内容,我们就能解开这个迷题了。整个过程中,教师要引导学生用科学知识解释身边的一些自然现象,以提高学生的生物科学素养。

5.2建构“寄生”的概念,深入剖析概念

(1)教师给出寄生的概念:一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体表或体内,并摄取营养以维持自己的生活。学生对寄生的概念有了感性的认识。

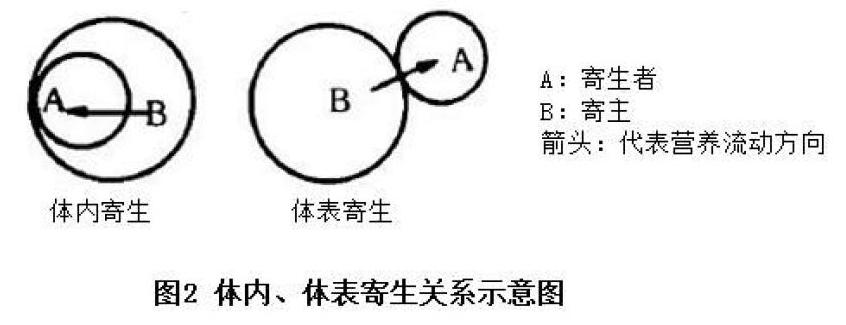

(2)教师从三个方面深入剖析寄生的概念。首先,教师引导学生从寄生的概念中直接得出寄生的对象。寄生属于种间关系,所以寄生是两种不同的生物之间发生的关系。其次,教师通过两个实例分别讲述寄生的位置,并用以下示意图[3](图2)表示出两种寄生关系。一是体内寄生,举例——疟疾,并简述疟疾的危害。再讲解中国科学家屠呦呦及其团队研制出了青蒿素,攻克了这一严重危害人类健康的传染病,并由此获得了2015年诺贝尔生理或医学奖。利用这一时事热点引发学生的民族自豪感。最后教师再着重指出疟疾的致病原因,点明体内寄生。二是体表寄生,举例——虱子。它寄生于人或动物体表的毛发之中,讲述其危害,并说明如何防治。

最后,教师总结两个寄生实例的共同点,并提出问题,引导学生得出寄生的特点。疟原虫寄生于人体内并导致人体死亡,虱子吸食寄主的血肉为生,在这些寄生关系中寄生者都必须摄取寄主的营养,那么寄主和寄生者之间存在怎样的利害关系呢?学生总结得出:在寄生关系中对寄生者有利而对寄主有害。

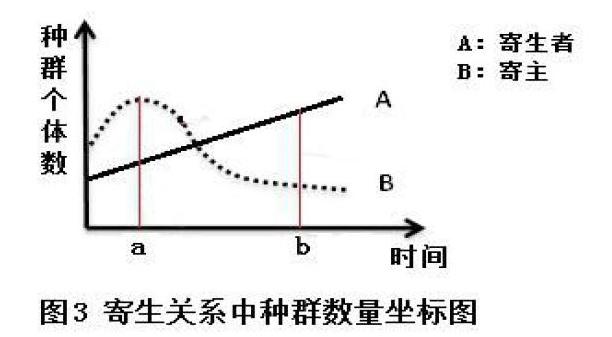

(3)教师继续深入提问:如果寄生者和寄主分开,那么两者的生活状况会发生怎样的变化?并用如下数量坐标图[4](图3)表示寄生关系中两物种的数量随时间的变化关系。教师引导学生分析坐标图曲线的特点并用简练的语言概括:寄生——一升(寄生者)一降(寄主)不为零[4]。如果两者分开,则寄生者难以单独生活,而寄主会生活得更好。

5.3习题探讨,加深对“寄生”概念的理解

教师给出四个实例,学生根据寄生的概念及特点判断实例中哪些属于寄生现象:①人与鼻子上的螨虫;②人和肚子里的蛔虫;③植物的绞杀现象;④人和肚子里的益生菌。

学生分析、讨论得出:①②属于寄生现象,③属于竞争关系。而④不属于寄生现象,因为益生菌对双方都有利,不符合寄生的特点。

教师对学生的回答进行补充,并提出问题,为下节课的教学(互利共生)做铺垫:“人和肚子里的益生菌”确实不属于寄生现象,这种对双方都有利的关系又属于哪种种间关系呢?这就是我们下节课要学习的内容——互利共生。

5.4回扣开篇 “僵尸蚂蚁”的形成原因,结束新课

教师回到开篇问题,再次播放“僵尸蚂蚁”的视频,并给出蚂蚁变成了“僵尸”的真像:在视频的结尾,从蚂蚁体内长出的白毛就是真正的凶手。蚂蚁在觅食过程中感染了一种真菌,这种真菌寄生在蚂蚁的体内,操纵了蚂蚁的行为,让蚂蚁沿树干向上运动,找到一片适宜真菌生长的树叶后,蚂蚁便用双颚咬住叶脉而死去,而真菌便开始在蚂蚁体内迅速生长,白色的菌丝会从蚂蚁的关节处长出来进一步和叶表面结合,就此形成了“僵尸蚂蚁”[5]。解答疑问,新课结束。

6.教学反思

本节教学过程中,通过前沿科学“僵尸蚂蚁”与生物学“寄生”知识的内在联系,结合视频、图片创设问题情境。学生在问题情境中分析信息、解决问题,主动建构并掌握“寄生”的知识,从而提高解决问题的能力;在剖析“寄生”的概念的教学中,通过屠呦呦获得诺贝尔奖的社会热点,增强学生对生物科学研究的热情;最后,学生利用“寄生”的知识,解答开篇情境中的疑问,并对4种种间关系进行判断,将知识学以致用。本节教学设计利用情境教学法可以充分将课堂与生活相联系,有效提高高中生物教学效率,并调动学生的积极性和主观能动性,顺利完成了三维目标。

参考文献:

[1]陈静平.建构主义学习理论 进行生物教学[N].学知报,2010-11-01,(B02):1.

[2]李敏,徐作英.高中生物学实验情境创设的教学策略和实践研究——以高中《生物·必修1·分子与细胞》为例[J].中学生物教学,2015,(12):7.

[3]周国玉.高中生物“种间关系”的“三图”教学[J].生物学教学,1998,(9):19.

[4]王芳.“群落的结构”一节的教学设计[J].中国校外教育,2012,(26):96.

[5]Larkin K. Attack of the ancient “zombie” ants[J]. Nature.doi:10.1038/news.2010.415:2.

作者简介:

季英(1992-),女,生物教育专业硕士在读。