黄梅戏在西藏

2016-07-08韩笑龙

○ 韩笑龙

汪琪主演《红嫂》

那是1959年冬,西藏提出向安徽要黄梅戏剧团。由于镇守在西藏的人民解放军第18军,部队官兵大部分来自安徽,他们都喜欢家乡的黄梅戏。18军军长张国华、副军长陈明义、后勤部长杨以山等都来自安徽革命老区金寨。自西藏和平解放、农奴翻身做主人之日起,也正值黄梅戏在全国红火之时,他们渴望黄梅戏能扎根西藏,为西藏人民和人民解放军演出。这年,军长张国华去北京开会,特地去见安徽省委书记曾希圣和副书记桂林栖,一见面张军长开口就说:“曾书记、桂书记,我们想向安徽要一个黄梅戏剧团到西藏去。”当时曾希圣书记二话没说:“那是肯定行的。”

去西藏的消息在省城合肥一传开,省直各文艺单位一下子沸腾起来,踊跃报名,纷纷写申请书,积极要求去西藏,到艰苦的地方去,到祖国最需要的地方去!那几天,省黄梅戏剧团办公室内,团长亲自找人谈话,门外报名的队伍排成了长龙,大家都在等候领导发出的指令。这时,等不及的年轻人焦急地说:“团长怎么不喊我谈话呀?我要去!”有的年轻人在门外高喊:“去西藏,我们什么都不要!”还有的年轻人态度十分坚定:“党指到哪里,我们就跟到哪里!”这一片报效祖国的热情和支援西藏的呼声,在省黄梅戏剧团大院里回响不绝。

最后,省委决定抽调人员时要以安徽省黄梅戏剧团和省艺术学校为主,年龄要求必须在25岁以下,演出团编制为34人,组团后实际平均年龄不到25岁,都是一批年轻力壮的小伙子和风华正茂的小姑娘,那年23岁的周九龄、18岁的汪琪、21岁的韩云等都被光荣选上。演出团编入人民解放军第18军文工团。

剧团一成立,就在合肥紧锣密鼓地进行剧目排练。黄梅戏表演艺术家严凤英、王少舫十分关爱这一批年轻演员,亲自为他们排演了《天仙配》、《女驸马》、《打金枝》、《打猪草》、《闹花灯》等大小戏。所有剧目排练完毕后,以最好的水平向省委做了汇报演出,受到省领导和同志们的高度赞扬。临行之前,省委安排在省黄梅戏剧团三楼礼堂召开隆重的欢送大会。同志们在欢送大会中相互祝福,依依难舍,有哭有笑,无比激动,正值岁末的合肥,外面下着鹅毛大雪,寒气刺骨,可欢送大厅却热气腾腾,流着热汗,这哪是寒冬腊月,明明是春暖花开后的初夏。紧接着欢迎的人群越来越多,他们举着欢送的标语,敲锣打鼓,领导和同志们都排列成长队,将进藏演出团送到火车站,直至听到火车鸣笛,目送着同志们意气风发奔向前方。

演出团乘坐的火车第一站到达西安,暂时安营扎寨,为进一步熟练剧目而在西安作示范性慰问演出。第二站到达兰州,作短暂休整,再次加工节目,在兰州又进行实战慰问演出,这既是休整演出,同时,又是让同志们提前为适应高寒气候做好准备。

离开兰州后再也没有火车道了,只有乘坐汽车。从兰州到西藏拉萨,路途遥远,需要七天七夜才能到达。这样长时间的行程,对每一位演职员都是一次严峻的考验,同志们一路上颠簸,加上高原反应,有的头痛、腹泻,有的恶心呕吐,但大家不叫苦,不叫累,相互照顾,亲如兄弟姐妹一样,在战胜了一个个困难后,终于到达目的地——西藏拉萨。

到了西藏,大家只有一个念头,那就是多演戏、演好戏,不辜负党和内地人民的希望。那时西藏群众文化生活及娱乐活动十分缺乏,解放军指战员们紧张的战斗生活,野营训练、边防执勤等,日夜守卫十分辛苦,精神上得不到放松。当演出文工团跋山涉水送戏到营地哨所、边防和藏族同胞的帐篷里,他们热情得像一家人一样,帮着文工团搬运服装、道具。在西藏,演出的剧目有:《天仙配》、《女驸马》、《打金枝》、《闹花灯》、《打猪草》、《拉郎配》、《牧牛》、《半把剪刀》《不准出生的人》、《血的控诉》等20多个大小戏。《天仙配》是最受欢迎的剧目,韩云饰七仙女,陈斯梅饰董永,汪琪饰大姐,周九龄饰傅员外,他们精湛的演唱艺术,赢得阵阵掌声。在一次营地演出《天仙配》时,有一位师长喝了一点酒,看戏高兴时,情不自禁地伸出双手高喊:“七仙女万岁!”当时台下发出阵阵笑声。而台上演员们却感到欣慰,是黄梅戏给他们带来了精神食粮。

1957年安徽省黄梅戏剧团演出的《西楼会》严凤英饰洪连宝,陈月环饰方秀英。

1964年,西藏黄梅戏剧团演出的《天仙配》韩云饰七仙女。

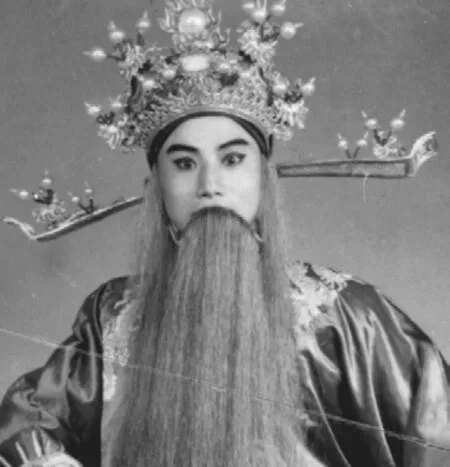

周九龄剧照

在西藏除了演出黄梅戏经典传统剧目外,还新编了反映现实生活的现代黄梅戏。如《血的控诉》、《不准出生的人》等剧目,充分表明黄梅戏已扎根西藏。在一次为西藏自治区筹备委员会汇报演出时,班禅格尔德尼确吉坚赞主席看完《天仙配》后十分高兴,决定把黄梅戏剧团正式命名为西藏自治区黄梅戏剧团。从此,剧团深入农村、田头,体验藏族百姓的生活,创作了现代黄梅戏《血的控诉》,该剧是描写1954年青藏、康藏公路通车后,到1959年期间,藏族劳动人民与反动统治阶级进行斗争的故事。这出戏,通过彭措一家的悲惨遭遇,对西藏农奴主的血腥统治做了有力揭露和控诉,也深刻地表现了当地劳动人民渴望自由、渴望改革的迫切心情和为此而进行的不屈斗争。青年演员李枝平饰演彭措,韩云饰演玉珍,周九龄饰演多吉,陈月环饰演洛桑卓玛,柯贤泽饰演香巴活佛,这些青年演员都在努力体现人物的性格特征,并获得了一定的成就。《血的控诉》保持了黄梅戏的演唱特点,又反映了西藏人民的生活内容,让我们看到兄弟民族地区的风情,感到新鲜。在语言方面,也可以看出创作者在努力向西藏的谚语、民歌学习,诸如“心爱的哈达莫要多,有一条最白的就称心,知心的朋友不在多,只要交一个解放军。”这些感人肺腑的舞台语言,让藏族百姓看了贴心、亲切,受到好评。

1963年4月14日《安徽日报》刊登了黄梅戏著名剧作家、理论家陆洪非先生对《血的控诉》一剧的剧评,他说:“黄梅戏,这支生长在江淮平原上的艺术之花,在三年前,移植到西藏高原之上,现在已经扎下了根,开了花也结了果。这几年来,他们除掉在拉萨地区活动外,还深入到山南、江孜、日喀则等地演出,并积极地编排了反映当代西藏人民生活、斗争的新剧目,《血的控诉》就是其中之一。”

遗憾的是, 1962年由于中印边界局势紧张,西藏自治区黄梅戏剧团全部撤回合肥,并改名为徽州黄梅戏剧团,“文革”期间该团又被迫撤销。但西藏自治区黄梅戏剧团的这段历史我们不能忘记,它的辉煌将载入黄梅戏史册。