钙芒硝吸水重结晶对盐间油藏的影响分析

2016-07-07黄亚杰李保林

韩 玲,黄亚杰,李保林,汪 晋

(中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司石油工程技术研究院,湖北武汉 430000)

钙芒硝吸水重结晶对盐间油藏的影响分析

韩 玲,黄亚杰,李保林,汪 晋

(中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司石油工程技术研究院,湖北武汉 430000)

摘 要:盐间油藏结盐严重,影响了后期生产和措施效果。为了弄清储层矿物的结盐机理,室内开展了物模试验。研究表明:盐间油藏成藏过程中,水不断排出经过钙芒硝矿物时,在高温高压条件下作用形成多水结晶体,堵塞水相渗流通道,表观反应储层封闭性好,孔隙不连通性;开采过程中,措施会对上下盐膏层造成干扰而发生蠕动、变形,水基措施液溶盐后,在流向井筒过程中,加上温度、压力变化,在近井筒附近形成结晶,影响油井的正常生产。

关键词:钙芒硝;重结晶;盐间油藏;物模研究

E-mail:binggufuni@163.com。

1 盐间油藏地质概况和特有生产现象

潜江凹陷潜江组沉积时期是盆地的沉降、沉积及汇水中心,在封闭、高盐度、强蒸发环境下,也是盆地的浓缩及成盐中心,潜江组沉积地层厚度达到4 200 m,主要由盐韵律层和泥岩、泥质白云岩段频繁交互而成。盐韵律由盐岩层与盐间泥质白云岩组成,盐间泥质白云岩是较好的生油岩,其生成的油气由于上下盐岩遮挡形成多层状盐间泥质白云岩油藏[1]。

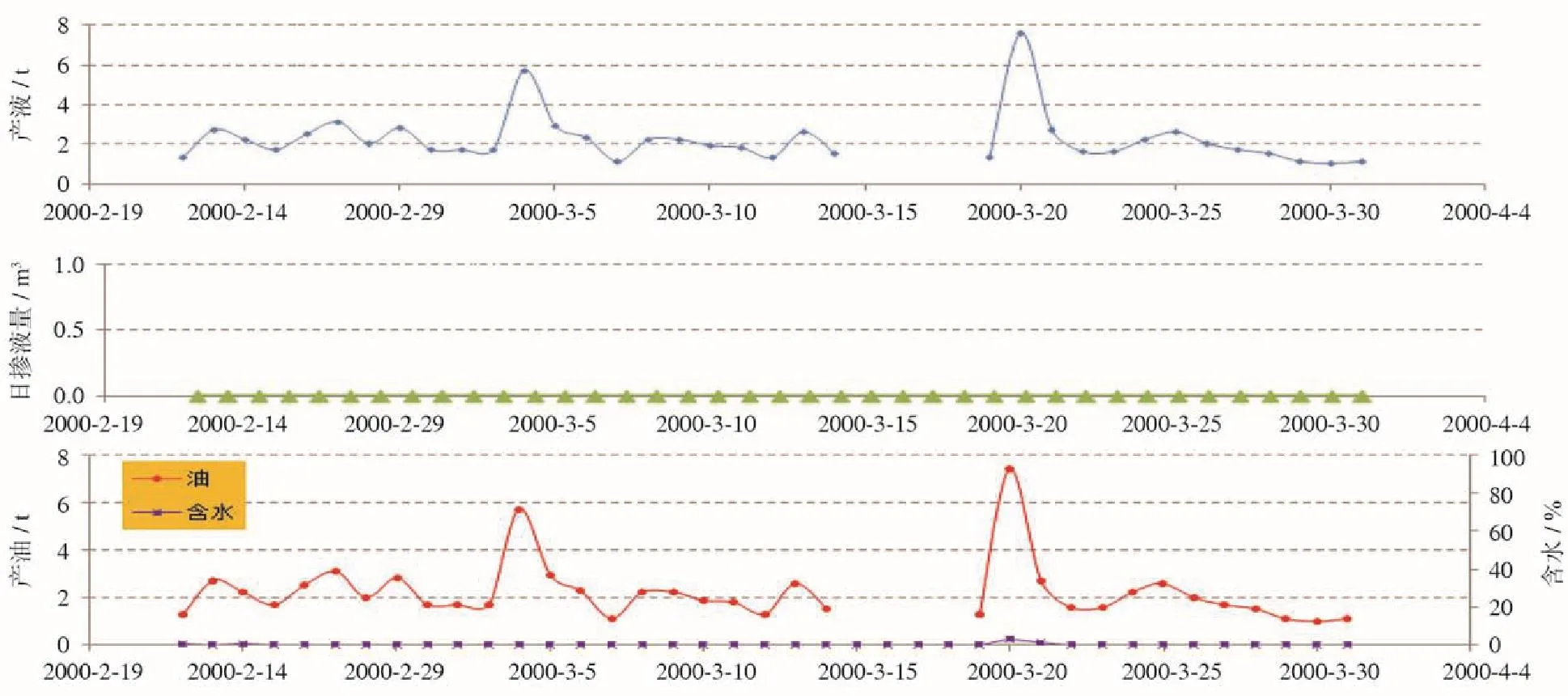

盐间油藏为了减少生产过程中井筒结盐,一般采用掺水生产。表1列举了盐间油藏部分油井的生产情况,可以看出,盐间井生产过程中掺水量大于产水量,无地层水产出。盐间油藏也有部分井生产过程中没有掺水,如王*1井(图1),投产初期没有掺水,但地层也没有产出水。表1、图1的情况说明,盐间油藏的储层无地层水这种特有现象。本文将从成藏角度出发,结合室内物模试验,分析岩石成分对盐间油藏的影响,从而解释地层无水原因。

表1 盐间部分油井生产情况

图1 王*1井投产初期生产曲线

2 钙芒硝对盐间成藏和开发过程中的影响分析

2.1 盐间成藏过程中地层水分析

2.1.1 盐间成藏过程中水的生成

盐间储层的形成来看是潮湿环境,盐间储层的地质形成过程中是有水参与的。而从石油生成的角度分析,生物体中的蛋白质、碳水化合物、脂肪等可在一定演化条件下形成碳氢化合物(即石油),另一部分分解产物经过物理—化学作用而变为简单的分子,如CO2、H2O等。石油天然气生成后最终产物:①大量石油和湿气;②CO2、H2O、N2、H2S等挥发性物质;③残留干酪根[2]。从上分析可知,盐间储层的石油生成中肯定含水。

2.1.2 盐间储层水的运移分析

根据Hunt的流体封存箱理论,盐间油藏为自生自储式油藏,生储同层,油气聚集于盐间层顶部,靠上部盐层封堵,盐岩封盖能力最优,封闭性良好,为一典型的箱内成藏体系。由于储集体本身的封闭性,盐间储层中的水一般为原生水,而无外来水的干扰,因此储层中地层水的性质只与原来的沉积环境有关,而与油气的运移及富集程度无关。

从盐间储层的压裂施工曲线可以看出,停泵后压力长时间不扩散;从表2可知,盐间井返排率都很高,这些都表明盐间油藏孔隙不连通,储层封闭性良好。所以盐间地层水不会运移到其他层位,但目前为止盐间油藏尚未发现边水和底水,盐间成藏过程中生成的水的去向成谜,下面将从矿物特征出发分析水的去向。

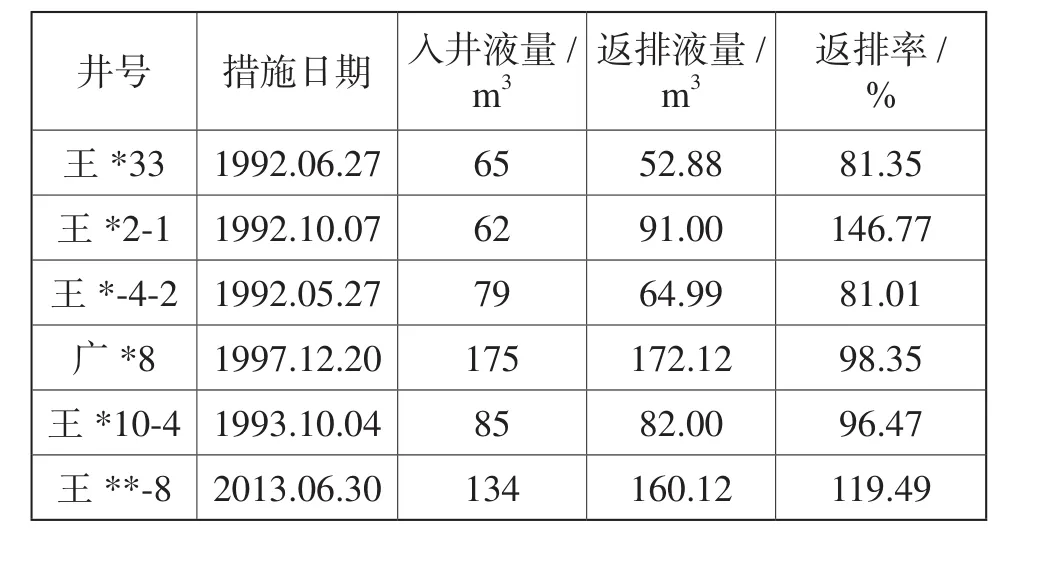

2.2 盐间泥质白云岩矿物组成分析

根据王*10-6、王*1、王*2等井统计结果(表3),盐间泥质白云岩造岩矿物有白云石、含铁白云石、方解石、菱镁矿、黏土矿物、泥质级的长石和石英、钙芒硝、石盐和无水芒硝等,以白云石、钙芒硝和泥质矿物三大类为主。盐间泥质白云岩以细晶—巨晶钙芒硝岩、泥晶含铁碳酸盐岩和泥质岩以及它们的混合物呈薄层状、页片状韵律性沉积为特点。盐间储层的岩性以碳酸盐岩、泥岩为主,并含有较多的钙芒硝岩和部分碳酸盐—泥质—钙芒硝系列的混合岩类。

表2 盐间返排率统计

表3 盐间泥质白云岩矿物组成 %

钙芒硝(Na2SO4· CaSO4)是一种特殊的岩盐,化学成分为Na2SO4与CaSO4的化合物,共生矿物有石盐、石膏、硬石膏和无水芒硝;主要产状有薄层状、层状及星散状等[3]。

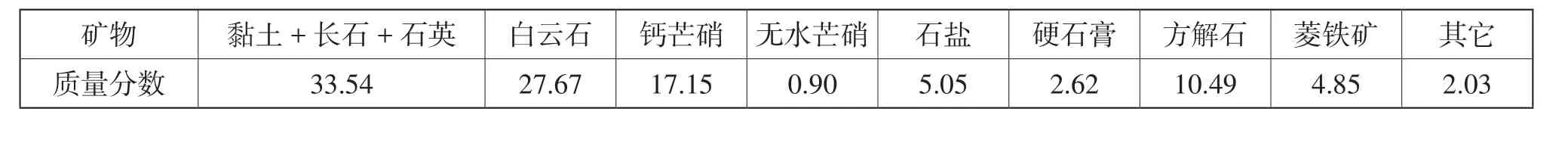

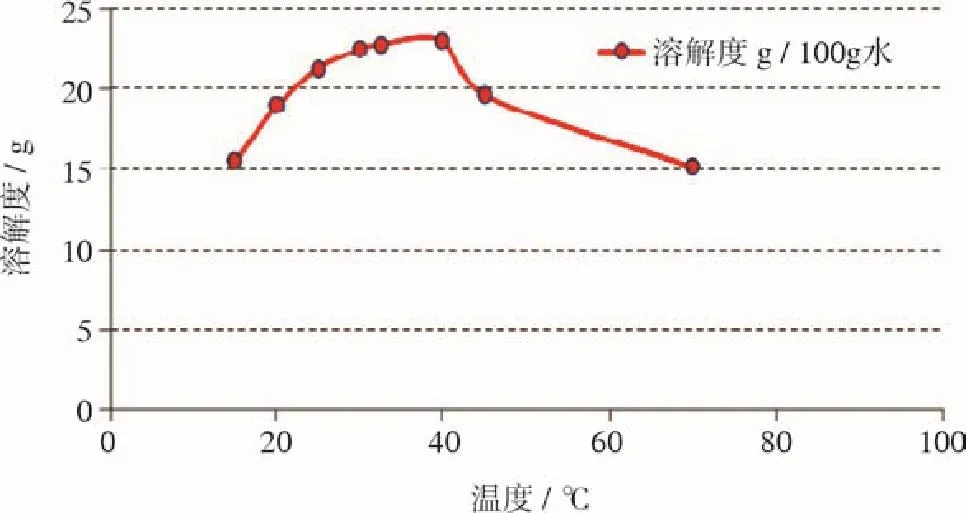

在潮湿环境下,温度<32.8 ℃时,硫酸钠可以吸水生成Na2SO4· 7H2O,常温下硫酸钙可以吸水生成CaSO4· 2H2O。从图2、图3的溶解度曲线来看,当温度低于40 ℃时,硫酸钠和钙芒硝的溶解度随着温度的升高而增大;但当温度大于40 ℃后,硫酸钠和钙芒硝的溶解度反而降低。

图2 Na2SO4在水中溶解度

图3 钙芒硝在水中溶解度

2.3 钙芒硝吸水结晶特征的物模研究

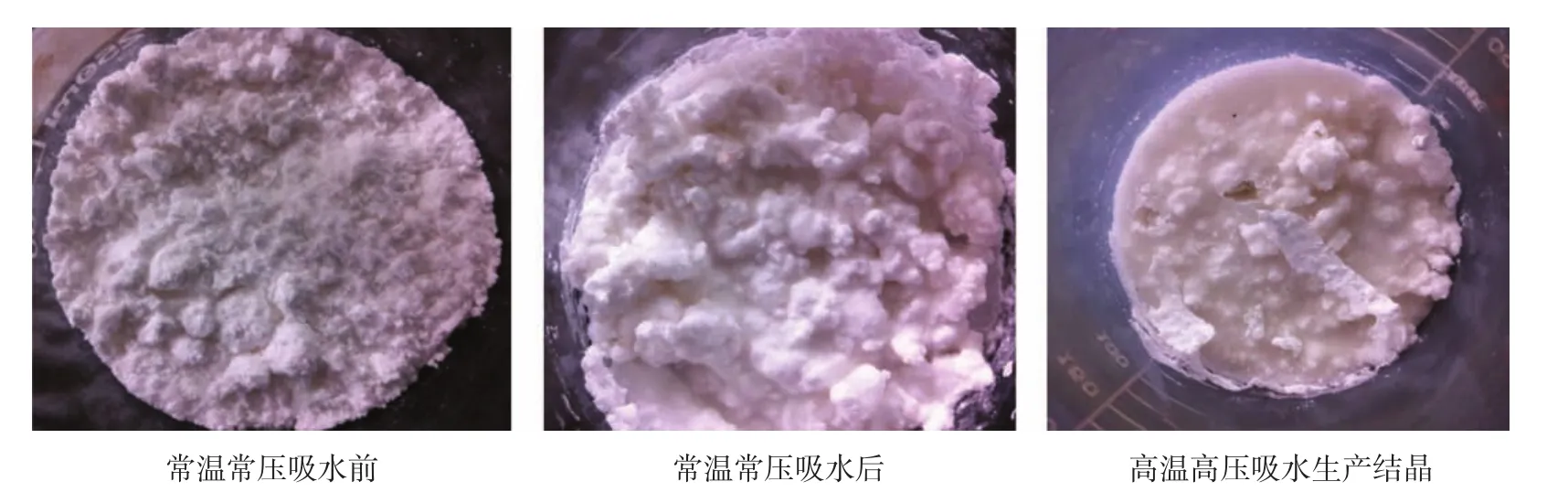

为了确定钙芒硝在常温常压、地层的高温高压下吸水后,能否生成结晶,结晶有什么区别和不同,在室内采用高温高压反应釜装置进行物模研究。按质量比1︰1的比例将无水硫酸钠和无水硫酸钙混合均匀,形成类似钙芒硝粉末;再按最大结晶水的摩尔比加入水,分别在常温常压、70 ℃、10 MPa下,密封放置72 h。确定反应前后的吸水质量,以及显微观察其结晶形态。结果见图4~图6和表4。

图4 钙芒硝在不同环境下的表观现象

表4 钙芒硝不同反应条件下的吸水情况

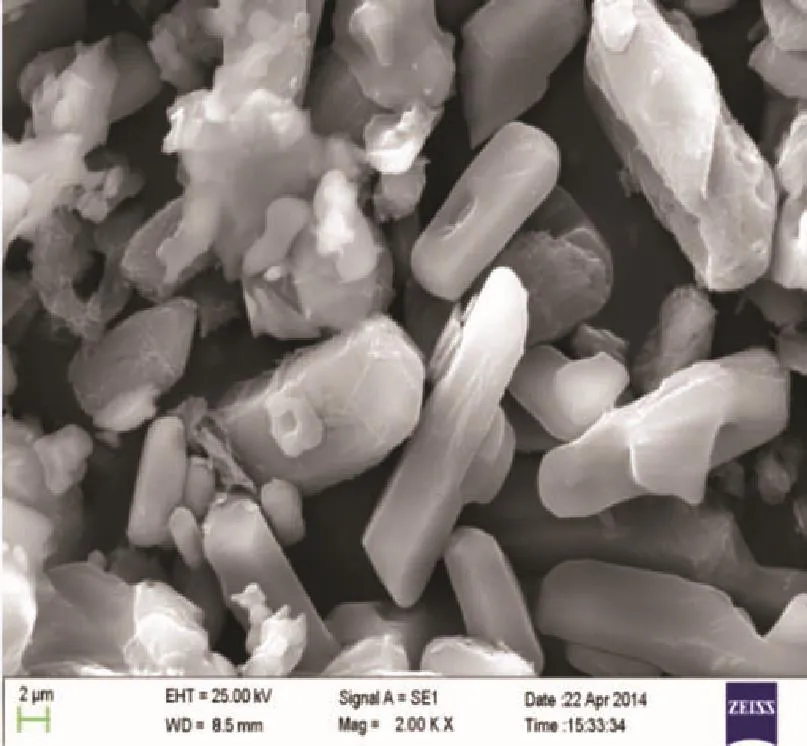

图5 常温常压下的钙芒硝结晶

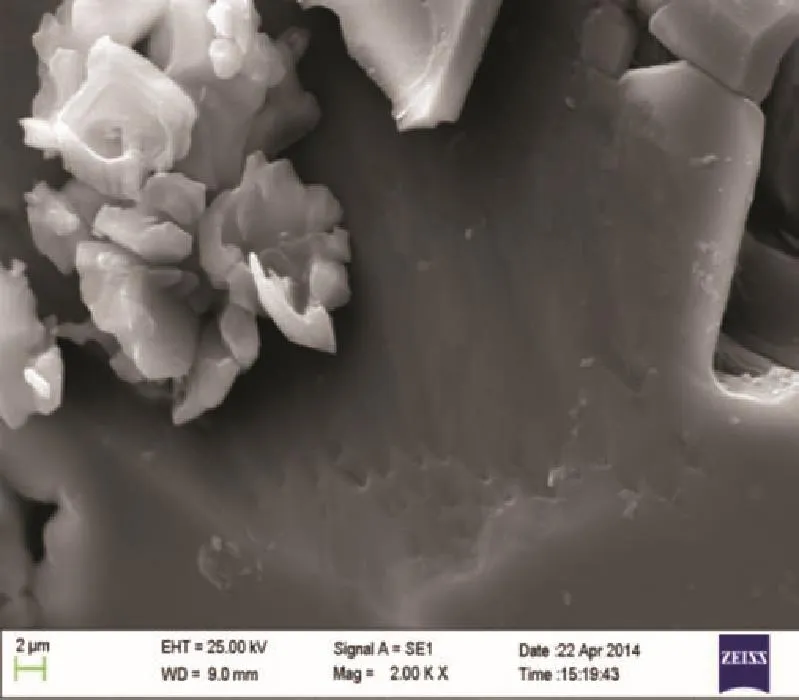

图6 高温高压下的钙芒硝结晶

从图4、表4可以看出,钙芒硝在常温常压、高温高压条件下都可以吸水生成结晶。在潮湿环境下,温度<32.8 ℃时,硫酸钠可以吸水生成Na2SO4· 7H2O,所以在常温常压下钙芒硝吸水量更大,而在高温高压条件下,由于水易蒸发,吸水量减少。

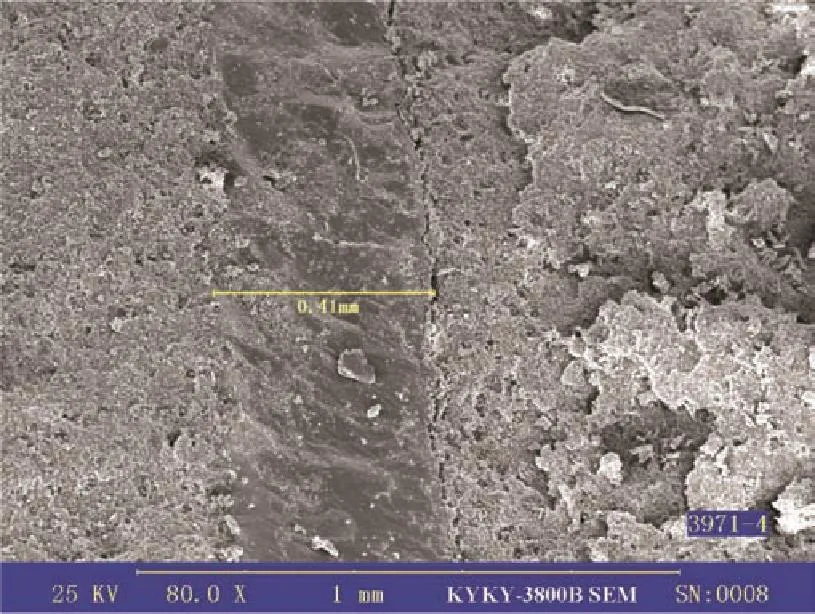

从图5、图6可以看出,常温常压密封条件下,钙芒硝形成较为独立的晶体,扫描电镜放大2 000倍呈现颗粒分部,晶体直径很小,孔隙极度发育(图5)。在70 ℃、10 MPa密封条件下,钙芒硝形成较为光滑连片的晶体,扫描电镜放大2 000倍呈现大块状分布,晶体直径在2 μm左右(图6)。所以在高温高压的地层条件下形成的钙芒硝结晶粒径大,更易堵塞渗流通道。

2.4 盐间成藏过程中地层水去向分析

由上分析可知,在盐间成藏过程中,是有水参与的。而从盐间储层的岩性来看,有近18%的钙芒硝矿物。在高温高压条件下,随着地层水在储层的流动,钙芒硝会慢慢吸收水生成结晶,积压成盐岩夹杂于盐间泥质白云岩中。以储层厚度10 m、单井控制半径300 m计算,钙芒硝和无水芒硝全部吸水饱和,吸水量约为110.6×104t。从图7中可以发现,王*11井的白云石缝内被钙芒硝结晶充填完全。钙芒硝结晶长时间集聚在裂缝和孔隙通道中,会造成无地层水、储层渗透率低、封闭性好的现象[4]。

图7 王*11井白云石缝内被钙芒硝充填完全

3 钙芒硝对盐间生产过程中的影响分析

3.1 钙芒硝溶解重结晶的室内模拟

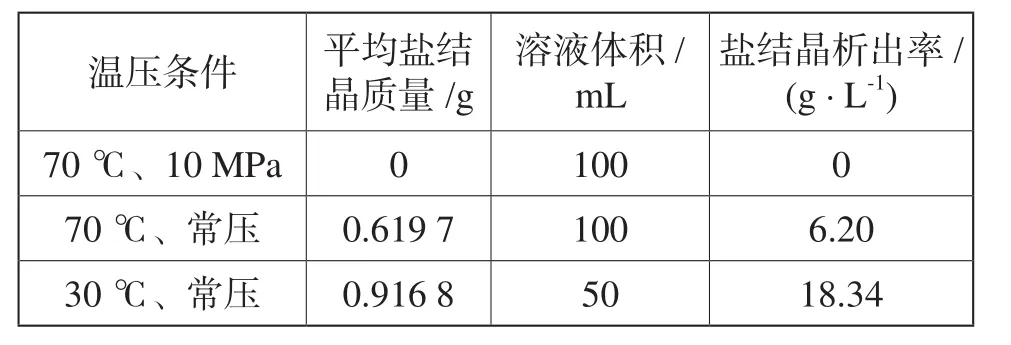

为确定钙芒硝溶解重结晶的影响因素,考察了在不同温度和压力下的钙芒硝重结晶质量。从表5可以看出,随着温度的降低,钙芒硝重结晶的质量增加;随着压力的降低,钙芒硝重结晶的质量也增加。所以,温度、压力都会影响钙芒硝的溶解重结晶情况。

表5 不同条件下钙芒硝溶解重结晶情况

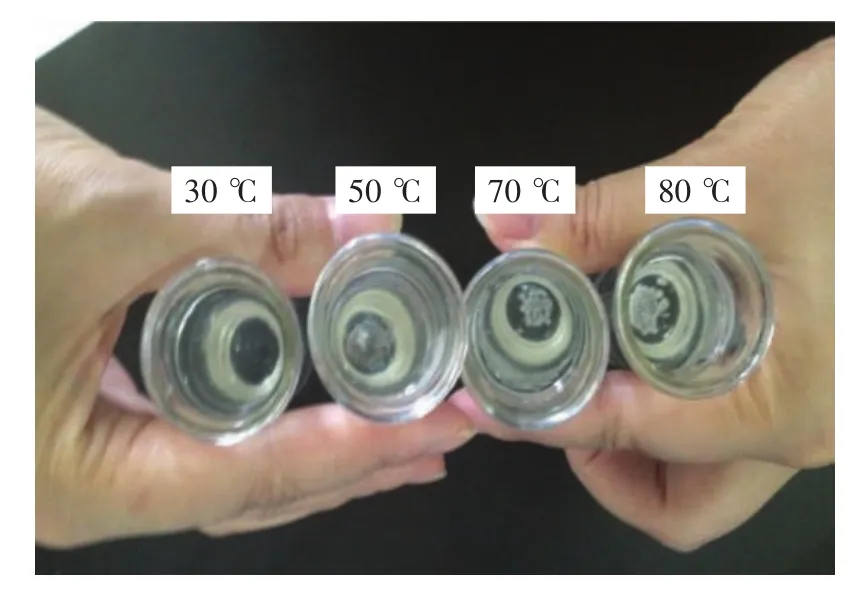

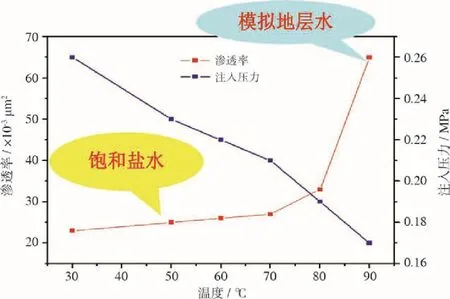

在室内将不同温度的饱和盐岩水溶液冷却到室温,观察其结晶现象,见图8。从图中可以看出,温差越大,析出的盐结晶越多。为进一步考察盐结晶对渗透率的影响,室内配制饱和盐岩水溶液、模拟地层水,开展了岩心流动试验,见图9。随着温度的降低,同一块岩心渗透率越来越低,说明结盐越来越多。

图8 不同温度下的盐结晶现象

图9 不同温度下的岩心流动试验

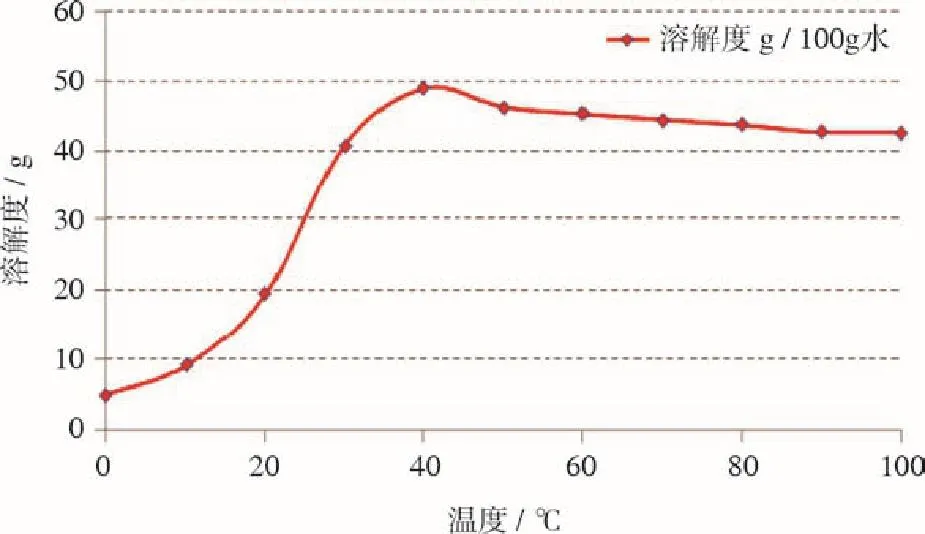

3.2 钙芒硝溶解运移重结晶对措施的影响

2013年,盐间有3口井进行了压裂施工,措施层位都是潜三(10韵律)。王**-8井压裂措施后,生产一段时间产油量逐渐下降,于2013年8 月20日挤水浸泡。从该井的生产曲线可以看出(图10),挤水后日产水矿化度高,日产油上升;生产一段时间后日产水的矿化度降低,日产油日产液逐渐下降,说明地层出现结晶堵塞,产液能力不足。王*9-13井措施后抽汲无液,起泵后发现一米尾管结盐严重。前置CO2量少加上未及时放喷,返排率低(40.5%),剩余残液溶解盐膏层形成过饱和盐水,从而引发盐堵现象。高**15井由于压裂液用量最大,盐堵更严重,措施增油最少。

图10 王**-8井生产曲线

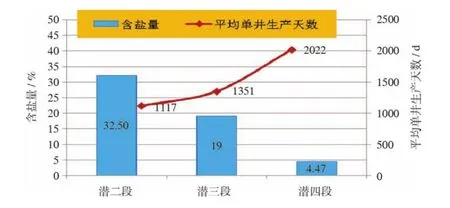

总之,开采过程中,由于措施会对上下盐膏层造成干扰,盐层发生蠕动、变形,措施液溶盐后,在流向井筒过程中,加上温度、压力变化,在近井筒附近形成结晶。钙芒硝盐重结晶堵塞主要发生在近井筒附近,是油井措施效果变差的重要原因。据统计结果显示潜二段→潜三段→潜四段含盐量不断减少(表6),而平均单井生产天数不断增加(图11)。

图11 平均单井生产天数与含盐量的关系

4 结论

(1)盐间成藏过程中,不断流动的水经过可溶性矿物时作用形成多水结晶体,且生成过程中体积膨胀,受地层围压作用,体积压缩、压实,堵塞渗流通道。

(2)生产过程中,由于措施会对上下盐膏层造成干扰,盐层发生蠕动、变形,措施液溶盐后,在流向井筒过程中,加上温度、压力变化,在近井筒附近形成结晶,导致油井措施效果变差。

参考文献:

[1]王庆胜.潜江凹陷盐间非砂岩油藏评价与开发技术研究[D].中国地质大学(北京),2010:11-21.

[2]蒋有录,查明.石油天然气地质与勘探[M].北京:石油工业出版社,2006:50-52.

[3]杨清堂.钙芒硝的成因和沉积环境简析[J].沉积学报,1989,7(3):137-141.

[4]刘中华,胡耀青,徐素国,等.钙芒硝溶解重结晶过程中孔隙演化规律试验研究[J].岩石力学与工程学报,2011,30(S1):2743-2747.

Analysis of the Effects of Water-absorbing and Recrystallization of Glauberite on Intra-salt Reservoir

HAN Ling, HUANG Yajie, LI Baolin, WANG Jin

(Petroleum Engineering Technology Research Institute, SINOPEC Jianghan Oilfield Company, Wuhai Hubei 430000, China)

Abstract:The severe salt-deposition in intra-salt reservoir has great influence on the production and stimulation effects at later development stage. In order to study the salt deposition mechanism of the reservoir minerals, physical-modeling experiments have been conducted indoors. The study results demonstrated that during the formation of intra-salt reservoir, water had been discharged continuously. When water passed the glauberite mineral, water-rich crystalline substances formed under high temperatures and high pressures, which obstruct the infiltration flow channels, resulting in the high closure property of the reservoir and disconnectedness of pore holes. During the oil production, the upper and lower salt formations can be interfered during stimulations, wriggle and deformation might occur. After the water-based stimulation fluids dissolve the salt and flow toward the wellbore, crystalline substances formed near wellbore due to thermal and piezometrical changes, which might influence the regular production in oil wells.

Keywords:glauberite; recrystallization; intra-salt reservoir; physical modeling

中图分类号:TE344

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-2336.2016.01.064

文章编号:1008-2336(2016)01-0064-06

收稿日期:2015-04-02;改回日期:2015-08-14

第一作者简介:韩玲,女,2009年毕业于中国石油大学(北京)化学工艺专业,工程师,从事储层改造工作。