长岭凹陷黑帝庙油层沉积微相研究

2016-06-27韩昊天中国石油吉林油田分公司勘探部吉林松原138000

韩昊天(中国石油吉林油田分公司勘探部 吉林松原 138000)

长岭凹陷黑帝庙油层沉积微相研究

韩昊天

(中国石油吉林油田分公司勘探部吉林松原138000)

摘要:本文综合运用钻井、测井、化验资料、试油及生产井资料,分析了岩石类型及组分、粒度曲线、沉积构造、测井形态,明确黑帝庙油层为松辽盆地北部物源控制的湖盆逐渐萎缩背景下形成的河控缓坡三角洲前缘亚相沉积体系。在此基础上,简单分析了油水分布成因,认为油藏为构造和断层—岩性复合油气藏。

关键词:长岭凹陷;黑帝庙油层;沉积微相;复合油气藏

1 地质概况

长岭凹陷位于松辽盆地南部中央凹陷区。勘探面积较大,构造上处于长岭凹陷与新立鼻状构造过渡带,整体表现为一个斜坡区,东南部发育乾安背斜构造。据研究,嫩江组地层地质年代上属于晚白垩纪,自下而上发育嫩江组一段、二段、三段、四段和五段。长岭凹陷嫩一段和二段为有效烃源岩发育层位,三段、四段、五段为储层发育层位,油气通过断裂自下而上运移,首先在嫩三段聚集成藏。嫩三段属于三角洲外前缘沉积,按沉积旋回从下到上分为3个砂组,其中Ⅰ砂组(HⅡ1)是本区的主要产油层系,埋深在600~1400m之间,单砂体厚度1~5m,砂体叠加厚度4~15m。

长岭凹陷黑帝庙油层主要目的层为嫩三段Ⅰ砂组(HⅡ1),斜坡高部位的R30井试油获日产水130.2m3,中部地区C43井获日产油3.4t,日产水4.8t;而低部位Q174-2井老井试油获得日产油15m3高产油流井,更底部位试采井Q122-1井累产原油上千吨。但是,三角洲前缘亚相中各微相不同的沉积特征,导致了各微相间砂体规模、空间展布的差异及油藏特征的复杂性。因此,有必要进行沉积微相的研究,并在此基础上解释油水分布特征的原因。

2 嫩三段Ⅰ砂组沉积相分析

2.1沉积相识别标志

2.1.1岩石类型及组分特征

黑帝庙油层储层主要发育泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩等岩石类型,以泥岩发育为主。砂岩岩性以灰白色—灰绿色泥质粉砂岩—粉砂岩,成分以石英、长石为主,胶结致密,分选好,粒度较细,反映水动力条件弱、分选磨圆较好、结构成熟度较高。泥岩为紫红色、灰绿色、灰色泥岩为主,泥岩层厚,页理欠发育。根据岩心观察描述、常规薄片、铸体薄片的观察和分析,黑帝庙油层砂岩主要是灰色、灰绿色长石质岩屑砂岩。对黑帝庙油层样品统计结果显示,研究区砂岩组分特征为:石英含量平均值38%;长石含量平均值为21%;岩屑含量平均值为36%,岩屑成分复杂,多为岩浆岩岩屑,然后是变质岩岩屑泥质杂基含量平均值为3%。

2.1.2粒度参数特征

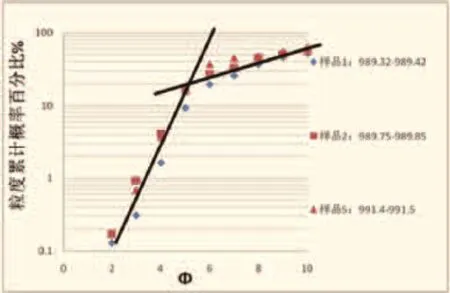

通过对该区Q212等井累积概率曲线(图1)分析,概率曲线为两段式,由跳跃总体和悬浮总体构成。这种曲线类型表现了前缘砂体的粒度特征,由于水流和波浪的改造淘洗作用,使其分选性变好。同样可发现,PQ段不发育,表明滚动组分从河流向湖泊中心方向逐渐消失。从综合粒度概率图可确定,河道沉积及湖泊改造作用为该区主要的地质应力。

图1 Q212井粒度累积曲线

2.1.3沉积构造特征

岩石构造类型表现在垂向上发育有多个相互叠置的间断正韵律,反映了较强水动力条件下的三角洲分流河道不断迁移、冲刷和叠置的沉积过程。在垂向上,三角洲发育的间断正韵律主要有泥岩的间断正韵律叠置和无泥岩的间断正韵律叠置两种方式,两者之间的区别在于相邻两个间断正韵律之间是否存在泥质岩夹层:前者是相邻两个间断正韵律之间有泥岩夹层,夹层厚度不大,常小于1m,而单个正韵律厚度较大,垂向沉积序列自下而上依次为冲刷面→底部滞留沉积→槽状交错层理中细砂岩→楔状交错层理细砂岩→平行层理细砂岩→小型交错层理粉细砂岩→泥岩。

2.1.4测井相特征与沉积相类型

通过统层及砂岩展布研究,明确长岭凹陷嫩三段Ⅰ砂组物源来自北部。通过对比岩电关系,识别出三角洲前缘的水下分流河道、溢岸砂、水下分流间湾、河口坝、席状砂、席状砂间6种测井相模式。

(1)水下分流河道微相:为三角洲平原分支河道的水下延伸部分,以灰色细砂岩、粉砂岩为主,泥质极少,砂岩厚度一般4~12m。在测井曲线上,分流河道为高幅箱状和指状组合,自然电位曲线呈微化的低幅箱状,顶底突变或渐变,视电阻率曲线为中幅扁钟状形态。

(2)溢岸砂(水下分流河道边沉积)微相:以粉砂岩为主,砂岩厚度一般小于2m,泥质含量较高。剖面上表现为反韵律,底部有明显或不太明显的冲刷现象。见小型交错层理、波状层理。

(3)水下分流间湾微相:其岩石类型以泥岩、粉砂质泥岩为主,可见少量泥质粉砂岩。泥质岩颜色多样,由紫红色、灰绿色及紫红夹灰绿色,可见水平层理、块状层理、波纹层理及透镜状层理。

(4)河口坝微相:河口砂坝是三角洲前缘环境沉积的主体,是分支流河道前端水流分散、沉积物卸载形成的砂质沉积体,砂岩多为中、细、粉砂岩,可见大型交错层理、波纹交错层理及脉状层理。砂质较纯,分选较好,结构成熟度较高,概率曲线呈两段式,即由跳跃和悬浮构成,以跳跃为主,斜率较大。

(5)席状砂微相:席状砂是河口沙坝和部分水下分流河道砂体受波浪淘洗和筛选后,沉积物发生侧向迁移,重新沉积于河口沙坝前方或侧翼的薄层状砂体,呈席状分布于三角洲前缘的前端,因此又称为席状砂。连片的席状砂与暗色的浅湖—半深湖泥互层,顶底多为突变接触。席状砂砂质更加纯净,分选很好,岩性多为泥质粉砂岩和粉砂岩,粒度韵律性不明显或略呈反韵律。

2.2沉积微相演化

2.2.1单井相特征

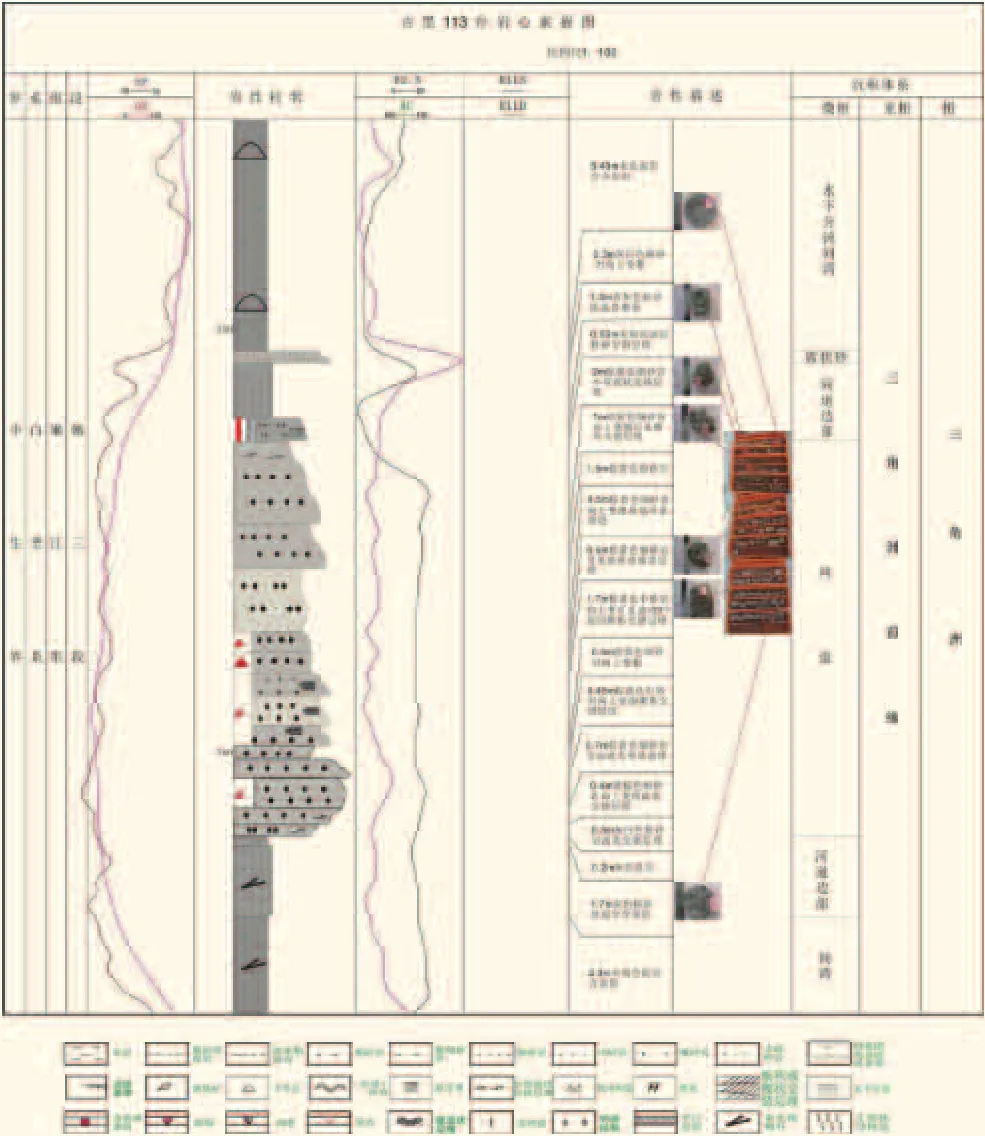

单井相分析是沉积相研究最基础的工作,它综合运用岩性、古生物、沉积地球化学特征和测井等资料详细地划分出沉积相、亚相和微相。对于工区关键取心井的精细研究是准确确定乾北黑帝庙油层沉积类型和沉积微相空间展布的重要途径,以JH113井为例(图2),结合测井曲线特征做出单井相图。

图2 JH113井沉积柱状图

JH113井岩心总体为一套泥岩,灰色和灰绿色及棕红色混层出现,靠近中下部依次各发育一套细砂岩和中砂岩,均有油侵。在355.65~357.15m处,发育有一套1.5m厚的棕黄色粉砂岩,紧邻其上部为棕色细砂岩,可见楔形交错层理,粒度向上变细,下面则为约1m厚的棕黄色细砂岩砂岩,向上变细,局部可见油斑,具透镜状层理;上部整体为一套青灰色粉砂岩与棕黄色、灰色细砂岩互层,局部可见灰褐色油浸粉砂岩,具斜层理,细砂岩多见小型波状层理及楔形交错层理。研究表明,它发育浅湖—三角洲沉积体系,垂向上呈现5个三角洲加浅湖的旋回,发育于嫩江组三段的中上部分,总体上反映嫩江组三段沉积时期水体变浅,到嫩四段组时出现湖侵进。

黑帝庙油层下部沉积时期基准面较高、可容纳空间较大、离岸较远,研究区薄层席状砂和叠置席状砂微相发育,水下分流河道微相不太发育,其中河口坝和远砂坝储层砂体厚度大,且平面连通性好;黑帝庙油层中部沉积时期基准面逐渐下降、可容纳空间减少,没有强物源供给,发育水下分流河道及末端、河控河口坝及其前端席状砂微相,其中水下分流河道和河口坝储层砂体厚度较大,以条带状为主,物源供给强度减弱,砂体供给范围明显减小;黑帝庙油层上部沉积时期基准面较低、可容纳空间较小、离岸较近,物源供给范围变大,多发育水下分流河道及其两侧河控河口坝微相,席状砂微相不发育,其中水下分流河道砂体发育,以条带状为主;岩心单井沉积微相精细解剖研究表明黑帝庙油层为典型的河控缓坡三角洲沉积体系,垂向上表现为三角洲逐渐水退的沉积序列。

2.2.2连井沉积微相分析

在单井相分析的基础上,建立了单井相模式,进而选取了研究区内具有典型特征和指导意义的联井剖面,对沉积相的横向变化进行追踪和分析。基于以下原则选择连井剖面:H65—H77—Q196—Q122-1—Q119—C44—QS15—C30—R19—X72—X95为顺北东向物源的南西向剖面。从中可以看出:

(1)研究区北部主要沉积三角洲前缘亚相的水下分流河道和席状砂沉积,前缘亚相中的砂体主要形成于中期基准面下降的晚期和上升的初期,同时可见近于连续的水下分流河道沉积。由X95经C44至H77逐渐远离北部物源,砂体逐渐减薄,砂地比逐渐减小。

(2)研究区西南部以席状砂、叠置席状砂为主。

(3)剖面上各井在中期基准面下降至上升的转换点附近,由于基准面较低,可容纳空间减小而发育水下分流河道微相和席状砂微相;在中期基准面上升的晚期和下降的早期,基准面相对较高,主要发育席状砂沉积。

(4)H65井因远离物源,沉积物供给不足,主要沉积细粒泥质沉积,以席状砂间沉积微相为主。

2.2.3沉积微相展布

通过对研究区沉积微相平面成图的分析,乾北黑帝庙油层岩性储层在平面上具有以下特点:

①总体上,砂体在平面上具自北向南展布的特点;

②砂体的平面几何形态多呈枝状延伸,沿砂体的展布方向,沉积微相大体上存在着水下分流河道微相—河口坝微相—前缘席状砂微相的分布规律;

③水下分流河道微相多为条带状,厚度较大;河口坝微相多呈扇状或不规则状,分布于水下分流河道微相的前缘或边侧;水下溢岸砂微相分布在水下分流河道微相的两侧。

以嫩三段Ⅰ砂组为例,对沉积相展布特征进行分析:沉积时期处于中期基准面下降初期,水体较深,沉积物供给相对不足,砂体总体上欠发育。研究区主要发育前三角洲和三角洲前缘亚相,此时期以北部物源为主,在东部可识别出发育规模较大的河道沉积,河道主体累计厚度在5m左右,最厚可达12m。

2.3成藏模式

成熟源岩处于研究区北部,嫩一段和嫩二段生成的油不能直接进入黑帝庙油层,必须经通过由断裂—砂体组成的侧向运移通道才能进入研究区后聚集成藏,得出研究区成藏模式可概括:先垂向后侧向运移,并总结出该区黑帝庙油层成藏类型为“下生~上运~侧储”式。通过显示和出油情况及构造特征,分析认为呈南西展布的三角洲前缘砂体与断裂及斜坡匹配,东北部厚层河道砂体与断裂及构造配置形成断层—岩性油层,西南部席状砂及薄层河道砂体与断裂及构造配置形成复合油气藏。

3 结语

(1)通过分析岩石类型及组分、粒度曲线、沉积构造、测井形态,明确长岭凹陷嫩三段Ⅰ砂组发育主要发育水下分流河道、河口坝、席状砂、叠置席状砂、前三角洲相,骨干砂体为水下分流河道成因。

(2)黑帝庙油层为松辽盆地北部物源控制的湖盆逐渐萎缩背景下形成的河控缓坡三角洲前缘亚相沉积体系,储层砂体空间变化复杂,相同沉积单元内单一成因储层砂体分布具有两侧速变性。分析认为,油藏为构造和断层—岩性复合油气藏,断层、优质砂体、构造背景相匹配是油气富集成藏的主控因素。

参考文献

[1]赵志魁,张金亮,赵占银等.松辽盆地南部坳陷湖盆沉积相和储层研究.北京:石油工业出版社.2009.

[2]于兴河.碎屑岩系油气储层沉积学[M].北京:石油工业出版社,2008.

[3]胡望水,张骜,王长江等.长岭坳陷地区嫩江组一段页岩油资源评价[J].特种油气藏,2014,21(1):47-49.

川庆钻探公司长庆油田陕北地区绿色环保钻井作业