常见染色体多态性及其临床意义的探讨

2016-06-27李蓉翁炳焕董旻岳

李蓉 翁炳焕 董旻岳

(1.浙江大学国际医院,浙江 杭州 310004;2.浙江大学医学院附属妇产科医院,浙江 杭州 310006)

常见染色体多态性及其临床意义的探讨

李蓉1翁炳焕2董旻岳2

(1.浙江大学国际医院,浙江 杭州310004;2.浙江大学医学院附属妇产科医院,浙江 杭州310006)

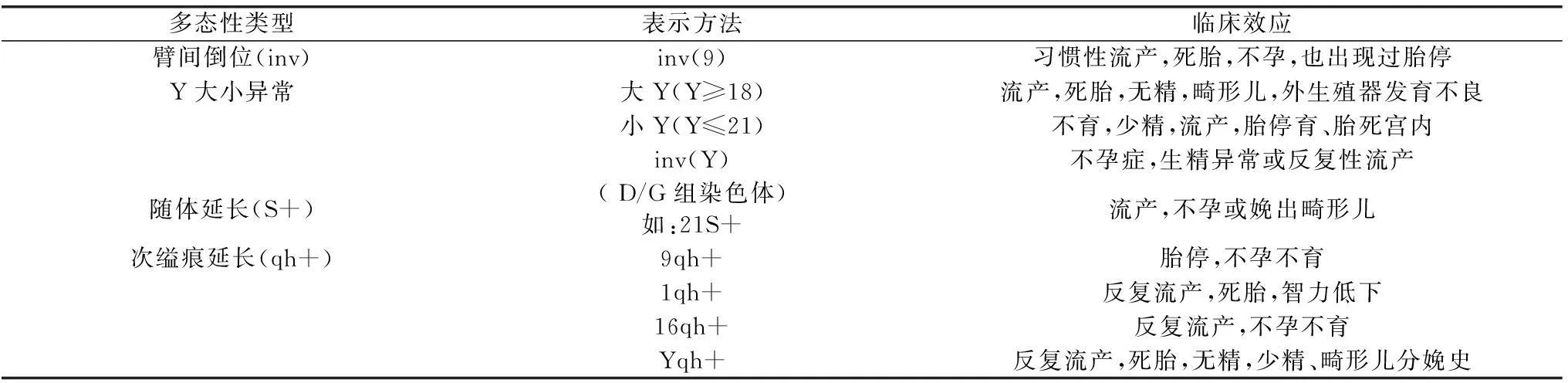

【摘要】染色体多态是指染色体结构或带型强度的微小变异,常涉及遗传上相对不活跃、含高度重复DNA结构的异染色质区。传统观点认为,染色体多态现象属于正常变异,不引起表型异常,因而不具有临床病理意义。但近几年研究表明,染色体多态性与流产、死胎、胎停育、生育畸形儿、无精、不孕不育等临床表现有一定关联。本文将近年内观察到的染色体多态性及其临床表现资料总结,对国内外关于这一问题的研究成果进行了系统梳理,以探讨染色体多态的临床意义,结果提示染色体多态性在一定内外环境影响下,可产生一定临床病理表现。

【关键词】核型分析; 染色体多态性; 临床表现

染色体的多态性主要表现为包括结构、带纹宽窄和着色强度等差异的结构异染色质变异[1],从分子水平上看,结构异染色质所含DNA主要是"非编码"的高度重复序列,不含有结构基因,没有转录活性,无特殊功用,所以也无表型效应[2]。但随着检测技术的更新和对非编码基因研究的深入,越来越多的学者认识到染色体多态性的多态部分很可能在细胞分裂中其多态部分会造成同源染色体配对困难,使染色体不分离,从而形成染色体异常的配子或合子,导致胚胎发生染色体非整倍性变异或减数分裂中异常配子的产生,最终引发流产、不育不孕、死胎及其他症状的临床效应[3-5]。随着我国对生殖健康和人口素质的日益重视以及细胞遗传学诊断在产前诊断中的广泛应用,其染色体多态性的临床效应已颇受关注[4],本文根据近年来的文献报道,将常见染色体多态性及其临床意义综述如下。

19号染色体臂间倒位

9号染色体臂间倒位一般属于多态性变化,是指染色体的长臂和短臂各发生一次断裂,断片倒转180度后重接。根据以往报道,这种结构变化没有遗传物质的丢失,因此具有臂间倒位染色体的个体一般不具有表型效应。近年研究表明,部分习惯性流产、死胎、畸胎等不良妊娠史夫妇的9号染色体臂间倒位频率最高。臂间倒位的染色体着丝粒在倒位环里,当环内发生交换后可以形成平衡和不平衡性的细胞。由于有不同程度的缺失和重复,破坏了基因的平衡,可引起胚胎死亡,造成流产或出生畸形儿。目前,世界上已报道的臂间倒位有24种[6],其中9号染色体臂间倒位是人群中较多见的染色体异常,在人群中的发生率高达1.00%[7],因此,一般认为9号染色体的臂间倒位是一种多态现象。对于inv(9)在不良产史中的临床表现一直以来就备受争议,部分学者认为inv(9)与流产、死胎等症状无关[8],大部分学者则认为inv(9)与生殖异常有一定的关联[9],还有学者发现在习惯性流产夫妇中inv(9)发生率比正常人群高出2倍[10]。在陈朝晖等[11]报道中,776对有习惯性流产史的夫妇中,发现有23对习惯性流产史的夫妇有inv(9),报道中表述在本组的有习惯性流产史的患者中inv(9)的发生率为2.91%,相对较高,提示我们inv(9)与习惯性流产有关的概率较大,这提示我们,当患者发生9号染色体臂间倒位这一多态性变化时,虽然外表正常,但因发生倒位后,其结构上发生了染色体的重排,在形成生殖细胞的减数分裂过程中,根据配子形成中同源染色体节段相互配对的规律,它将形成特有的倒位圈,并且,经过在倒位圈内的奇数交换,可形成4种不同的配子,一种为正常染色体,一种为倒位的染色体,另两种由于倒位片段和另一正常染色体的相应片段发生互换,而可形成两种均带有部分重复及部分缺失的重组染色体,与正常配子受精后,造成遗传物质的不平衡,出现缺失或重复而造成流产、不孕或娩出畸形儿,引起不良生育史,使胎儿丢失(表1)。根据相关文献报道[12],共检出9号臂间倒位12例,临床表现均有流产、胎停育等不良产史。Amiel等[13]利用染色体探针分析inv(9)号男子的精子时发现,该精细胞的二倍体概率明显高于CHR完全正常的男性对照组,而二倍体的精细胞一旦受精会形成三倍体胚胎致流产,他推论可能是精细胞形成过程中第一次减数分裂时不分离所致。随着这一问题的不断探讨和大量文献的报道,再次证明了inv(9)与生殖异常有一定的关联。

2Y染色体多态性

人类Y染色体是最小的近端着丝粒染色体,长约50~60Mb,由长臂(Yq)和短臂(Yp)组成,分为两个区域:拟常染质区和Y特异区。拟常染区位于Y染色体两端,它与性染色体减数分裂有关;Y特异区占染色体的大部分,这一区域的DNA称为Y-DNA,特异区DNA序列的改变构成人类Y染色体DNA的多态性,而此区包括了许多重要与性别决定及精子发生有关的基因特异区,它占Y染色体的大部分,Y-DNA序列的重复复制、缺失、易位或螺旋化程度的改变均可引起长度的变异而发生形态学变化[14,15]。研究认为,Y染色体长度变化及臂间倒位不是无临床意义的染色体多态性,而是可以引起不同的临床遗传学效应,它与自然流产、发育异常及智力低下和精子发生等都有一定的关系(表1)。Y染色体以半合子形式存在,为父系遗传。因为Y染色体上有与男性性别决定密切相关的基因存在,所以当Y染色体发生数目异常或结构改变时,则会引起男性性发育异常或生殖异常等遗传效应。对于Y染色体的多态性变化,常见的多态性包括大Y、小Y及Y染色体臂间倒位。

2.1大Y一般以18号为标准,Y染色体大于或等于18号者称为大Y。其本质是Yq异染色质DNA过多的重复所产生的Y染色体长臂染色质过长现象,它可能干扰了位于相邻常染色质区与精子生成和发育有关基因的功能正常发挥从而导致生精障碍。Y染色体中DNA过多的重复在某些方面可导致有丝分裂发生错误或使基因调节,细胞分化紊乱,从而导致胎儿发育异常或胎儿流产。因此,具有正常表型的大Y个体,有可能导致流产,死胎及畸形儿的出生。在文献报道中[16],大Y染色体患者中出现生精异常(包括少精、无精)、外生殖器发育不良、其妻习惯性流产、胎停育、有其他不良孕产史(包括出生缺陷、死胎、早产等)。Patricia等[17]认为Y染色体长臂DNA序列的重复复制会影响其有关精子分化和发育的基因正常表达,造成精子受精障碍或影响精子受精能力而导致流产频率增高。报道认为[18],大Y染色体携带者生成异常精子的原因可能是:Y染色体长臂远端的异染色质主要是串联重复序列DYZ(指人类Y染色体上特异性的重复序列),该区DNA序列的重复容易破坏基因之间的平衡产生剂量效应,造成有丝分裂错误,使基因调节及细胞分化的过程紊乱,从而直接影响男性生殖细胞的形成;也可能是重复的DNA序列影响精子分化和发育相关基因的都得到了表达,造成受精障碍或者受精异常;还有可能是重复的DNA干扰基因调控,影响受精卵的分裂分化,从而干扰发育相关基因的正常表达,影响受精后的胚胎发育,致使配偶产生不良妊娠。为了研究理论得到临床实践的进一步证实,本文整理了如下文献对这一问题展开探讨。虽然有些学者分析大Y染色体是一种正常的染色体变异,在沈婉英等[19]报道,大Y在男性中发生率为11.8%,大Y与流产、不良妊娠史可能无关,本身无临床意义。但越来越多地研究发现大Y染色体与流产频率的增加有关。李建华等[20]在160例大Y病例中发现96例其妻子发生自然流产、胎停育;黄海燕等[16]从117例大Y中有60.7%的妻子有过胎儿丢失情况;亦有研究报道大Y发生率在少、弱精子患者中可达26.67%~41.67%、无精子症患者达15.31%~36.4%[21];韩维田等[22]认为Y染色体高度重复可造成精子生成障碍或影响精子受精能力,而引起不育或流产;石化金[23]认为Y染色体重复的DNA可能产生剂量效应,在某些方面与有丝分裂发生错误有关或影响基因调节及细胞分化,从而导致不良妊娠。

2.2小Y一般以21号为标准,Y染色体小于或等于21号者称为小Y。有人认为小Y的生成是由于Y异染色质部分或完全丢失,或者存在染色体分析未能辨清的微小缺失,导致常染色质排列松散,结果造成其基因功能丧失和精子生成异常;有学者[24]推测Y染色体长臂远侧存在一组控制精子发育的基因,若发生缺失,将导致无精或少精。还有研究[25]认为是因Y染色质排列过度紧密而影响其基因功能的正常发挥。程烽等[26]报道了5例小Y染色体者无精或精子异常引起的不育。黄海燕[16]研究了57例小Y染色体者发现配偶不良生育史35例,生精异常14例,另有8例外生殖器发育不良;30例小Y病例中,14例与流产(包括自然流产、胎停育、胎死宫内等)相关,5例其妻不良孕产史(包括胎儿先心病1例、多囊肾1例、脑瘫儿2例、葡萄胎1例),3例性腺发育不良、1例隐睾,无精子症3例,智力低下4例。由此可见,小Y与异常生殖有一定的关联性。推测小Y染色体可能是其中的DNA序列排列过分紧密从而影响其基因发挥功能,或者小Y染色体本身存在着形态学很难判断的微小缺失。有文献对96例大Y染色体组和115例小Y染色体组的异常和正常精子分布作了比较,发现小Y染色体组中异常精子的发生率明显高于大Y染色体组,其精子密度也明显降低(P<0.05)[16]。这说明小Y染色体发生基因缺失的可能性明显高于大Y染色体,所以引起明显的临床效应。小Y染色体与各种生殖异常也有一定的关联,但是否因为小Y染色体本身存在着形态学很难判断的微小缺失而导致生殖异常,尚无足够的证据;同时关于小Y染色体临床意义也缺乏大量的病例样本,所以需要做进一步的探讨和研究。

2.3Y染色体臂间倒位臂间倒位是指染色体的长臂和短臂各发生一次断裂,断片倒转180度后重接。以往报道,这种结构变化没有遗传物质的丢失,因此具有臂间倒位染色体的个体一般不具有表型效应。对于常染色体倒位患者来说,配子在减数分裂过程中形成臂间倒位的染色体着丝粒在倒位环里,通过交叉互换产生4种配子,当环内发生交换后可以形成平衡和不平衡性的两种细胞,由于有不同程度的缺失和重复,破坏了基因的平衡,可引起胚胎死亡造成流产或出生畸形儿。然而,王丽娟等[27]认为Y染色体与X染色体在配对时,只在同源基因片段产生配对交换,不形成类似常染色体倒位时产生的倒位环,其配子的形成机制与常染色体倒体不同,不能用减数分裂理论来分析,许多文献在研究inv(Y)的遗传效应时均是以临床表征为主因素进行研究,并没有从其细胞(生殖细胞)及分子(生殖细胞染色体、基因)水平上进行分析,而影响研究对象临床表征的因素很多,有时难以得到客观的结论;此外,引起inv(Y)的断裂位点很多,不同断裂位点引起的inv(Y)类型不同,其遗传效应可能也会有所不同。对此,王丽娟等在文献中报道44例inv(Y)患者主要表现为原发或继发性不育、配偶有自然流产史、精液异常等,未见其他异常临床表征。其中有6例配偶有自然流产史,16例患者精液表现为不同程度的异常;文中44例inv(Y)患者中有6例配偶有自然流产史,流产发生率为13.6%,与正常人群发生率无明显差异(χ2检验,P>0.05);从本文的统计结果来看,inv(Y)携带组与对照组的临床妊娠率结局无明显差异,未见有死婴或畸形缺陷儿出生。Tomomasa等[28]曾研究一例inv(Y)携带者精液中X精子与Y精子的比例发现与正常人是一致的;罗玉琴等[29]曾用三色荧光原位杂交(FISH)的方法对5例inv(Y)携带者的精子单倍体染色体作过研究,结果发现患者精子中有遗传缺失配子比例较正常对照组并没增加。以上报道均未能在inv(Y)患者的生殖细胞染色体上找到inv(Y)导致流产、不育的证据。关于inv(Y)的临床效应,因断裂位点不同,涉及的功能基因不同,有的可能会损伤到某些基因的功能,造成某些临床表征或遗传效应,可能与男性生精功能异常、性分化异常、流产、死胎、不育等有关;反之则无任何病理表现,则认为inv(Y)是一种染色体结构的异态性,本身不具有病理学意义。

3随体延长(S+)或短臂延长(p+)

指位于染色体末端的、圆形或圆柱形的染色体片段的延长(有些文献还有PS+/pstk+形式,其中S+代表随体延长、p+代表形似短臂一样延长,意即比S+染色更深、增加更多)。染色体运动和分离的分子机制研究表明[30]染色体主缢痕区(富含重复碱基序列的异染色质区)的着丝粒-动粒复合体(CKC)是细胞分裂中纺缍丝微管的着力点,是染色体运动和均等分离的结构和功能基础。这一结构与其随体区相邻,两者靠得很近,随体变异可能增加端着丝粒染色体的不分离,从而导致胚胎发生染色体非整倍性变异或减数分裂中异常配子产生的可能性,引发自流或死胎等。人类D组(13、14、15)和G组(21、22)染色体是近端着丝粒染色体,其短臂是个高度可变区,以延长多见,D/G组染色体延长的短臂来源复杂,包括SC增长、随体增大或双随体,在G显带和C显带标本都表现为均匀的染色区。有研究[31]表明人类D、G组染色体短臂目前只发现有rRNA的基因家族,rRNA基因(rDNA)在人体细胞中含有300多个拷贝,在同一个体的不同组织细胞或同一细胞的不同代谢时期,其rDNA表达水平不一致,即rRNA含量不一,故rDNA拷贝数的部分增减对细胞功能不会造成明显的影响,即D、G组染色体多态对细胞代谢等功能不会造成影响。随着临床实践和对D、G组染色体多态引起早期胚胎发育障碍这一问题的研究讨论,正如文献报道中表明染色体多态可引起早期胚胎的发育异常,从D、G组染色体多态分析得知,D、G组染色体多态不会对细胞的代谢造成明显的影响,而且早期胚胎发育中代谢也不是主要影响因素,早期胚胎发育障碍的主要因素是细胞的分裂分化,故染色体多态引起早期胚胎发育障碍的机制可能就是细胞分裂问题[32]。染色体多态给细胞分裂带来的直接影响可能是在细胞分裂的同源染色体配对时,染色体多态部分造成同源染色体配对的困难,从而影响细胞分裂而导致胚胎发育障碍,致使流产、胚胎死亡或子女染色体异常。那么,D/G组染色体导致生殖异常的主要因素可能是影响了配子的形成及细胞的分裂分化,D/G组染色体短臂延长可能造成HC配对困难[33],形成了染色体异常的配子或合子,最终导致生殖异常;D/C组染色体短臂延长可能使染色体NOR银染色质覆盖CKC结构,对防锤丝微管与CKC结构之间的联系产生阻碍作用,其结果必将影响染色体的正常分离,导致不良孕产的发生,有学者认为Gp+可能增加性染色体减数分裂时不分裂的机会;这些多余的重复基因还可能破坏基因之间平衡,造成有丝分裂错误,干扰胚胎发育;此外由于DNA过多的重复,可能影响基因的调节和细胞分化,导致不同的临床效应。石玉平等[34]发现一自然流产家系中先证者母女15号染色体短臂都有增长(15p+)。应用7.3kb的rRNA基因探针对15p+染色体进行原位杂交,证实p+部分系NOR rRNA高度重复的结果。肖晓素等[35]检出33例D、G组短臂增长患者,均表现出自然流产和不孕,文中认为由于D、G组染色体短臂增长部分的rRNA高度重复,使染色体不分离,形成了染色体异常的配子或合子,最终导致流产、不孕或生育畸形儿。以上种种研究及大量文献报道表明,随体变异延长(S+)或短臂延长(p+)等染色体多态给细胞分裂带来的直接影响,很可能是在细胞分裂中同源染色体配对时,染色体多态部分造成同源染色体配对的困难,可能使染色体不分离,形成了染色体异常的配子或合子,从而导致胚胎发生染色体非整倍性变异或减数分裂中异常配子产生的可能性,引发自然流产或死胎等(表1)。

4次缢痕延长(qh+)

次缢痕指染色体上的一个缢缩部位,由于此处部分的DNA松懈,形成核仁组织区,它的数量、位置和大小是某些染色体的重要形态特征。研究[36]表明,染色体次缢痕区的着丝粒—动粒复合体(CKC)是细胞分裂中纺锤丝微管的着力点,是染色体运动和均等分离的结构和功能基础。在人类染色体中,1、9、16号次缢痕异染色质区是易发生自发和诱发断裂的部位,它的增加或减少也可能影响到着丝粒—动粒复合体(CKC),减数分裂时引起染色体的不分离导致染色体异常,而引起一系列临床效应。次缢痕[37]主要存在于1、9、16号染色体长臂的异染色质区,主要由高度重复的DNA序列组成,是易发生自发和诱发断裂的部位,次缢痕增加或减少是高度重复的DNA序列增加或减少所致。有学者[38]认为,次缢痕增加或减少不会引起表型效应,与不良生育史无关;也有学者[39]认为,高度重复的DNA序列增减将产生的不平衡配子无法受精而死亡,或形成非整倍体胚胎而造成男性不育、流产死胎等。随着对这一问题的进一步研究,越来越多的学者偏向于第二种观点。1、9、16号染色体的次缢痕位于染色体的结构异染色质区,它的增加或减少可能会影响细胞分裂,造成同源染色体配对困难,还可能影响到着丝粒-动粒复合(CKC),引起减数分裂时染色体不分离,产生不平衡配子而导致异常孕产,或不平衡配子不能受精而死亡,造成不孕不育;另外,过多重复的DNA可能导致胚胎早期细胞分化时基因调节异常,或因剂量效应造成有丝分裂错误,最终导致胎儿丢失或出生缺陷。本文通过对国内外相关文献的整理,分析染色体qh+患者的表型效应,探讨其与生殖异常之间的相关性,为不孕不育原因探讨及优生优育指导提供理论依据。王桂玲等[40]研究88例qh+患者中男性患者72例,其中1qh+患者13例,9qh+患者12例,16qh+患者12例,均表现为原发或继发不育,有畸形儿生育史者3例;配偶有胚胎停育史者3例,其中2例为2次以上的胚胎停育史;以上3种次缢痕延长患者中存在精子质量问题者占86.49%(32/37),包括无精子症2例,隐匿精子症1例,严重或极度畸精、严重少弱精25例,轻度弱精并精液液化异常2例,精液液化异常1例,轻度少畸精并精液液化异常1例。88例qh+患者中,女性患者16例,其中1qh+9例,9qh+5例,16qh+2例,均表现为原发或继发不孕;其中生殖器官发育不良1例,有胚胎停育史史者7例(43.75%),其中2次以上胚胎停育史史者5例(31.25%),较一般人群复发性流产率(1%~5%)明显增加[41]。韦波等[42]的研究中,1、9、16号染色体异染色质区增长共93例,均出现流产和不良孕史的临床症状,可能是由于高度重复的DNA序列增加,影响了细胞分裂,造成同源染色体配对困难,产生不平衡的配子,形成非整倍体或不平衡的子代造成流产,或形成不平衡的配子不能受精而导致死胎。王小荣等[43]在文献中检出35例次缢痕增加的患者,表现自然流产、不育不孕等临床症状。由于高度重复的DNA序列增加影响细胞分裂,造成同源染色体配对困难,可能会产生不平衡的配子,因而造成不孕不育。以上数据表明,次缢痕延长患者可表现为男女性生殖器发育不良、精子质量差、反复流产、胚胎停育史或畸形儿分娩史等;1号、9号和16号染色体长臂次缢痕增加(qh+)可能与不良孕产史有关(表1)。

表1 常见染色体多态性及其临床效应

参 考 文 献

[1]周焕庚,夏家辉,张思仲.人类染色体[M].北京:科学出版社,1987:48-61.

[2]徐晓焱,张书捷. 染色体多态性的临床观察[J]. 牡丹江医学院学报. 2006(04):69

[3]余红,赵矫,赵小平,等. 染色体多态性的生育异常临床效应分析[J].现代预防医学. 2010,37(10):1998-1999

[4]张思仲.染色体诊断与遗传咨询中的多态性问题和困惑[J].中华医学遗传学杂志,2010,27(6):707-709.

[5]Zhimulev IF,Beliaeva ES.Heterochromatin,gene position effect and gene silencing[J].Genetika,2003,39(2) : 187-201.

[6]刘权章.遗传咨询[M]. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1999:63.

[7]夏家辉.染色体病[M].北京:科学出版社,1989:273.

[8]魏秋霞,彭云娥,赵忠文,等.包头市昆区1996 年-1999 年出生缺陷动态监测分析[J].中国优生与遗传杂志,2001,9(3):115.

[9]Lary JM,Paulozzi LJ .Sex dif ference in the prevalence of human birth defect s:a populat ion -based study[J].Teratology, 2001,64(5):237 -251.

[10]曹缵孙,苟文丽.现代围产医学[M]. 北京:人民卫生出版社,2000:33.

[11]陈朝晖,唐剑,汤参娥. 9 号染色体态性的细胞遗传学分析[J]. 中国优生与遗传杂志,2003,3:54.

[12]宋红林.染色体多态性的临床意义[J].中国优生与遗传杂志,2007,8:44.

[13]Amiel, Albertini FS,Fejgin MD,el a1.Interchromosomal effect leading to an increase in aneuploidy in sperm nuclei in a man heterozygous for pericentricinversion (inv9)and C-heterochromatin[J]. J Hum Genet,2001,46(5):245-250.

[14]Pieri Pde C,Pereira DH,Glina S,et al. A cost - effective screening test for detecting AZF microdeletions on the human Y chromosome[J]. Genetic Testing,2002,6 ( 3) : 185.

[15]Kleiman SE,Yoge L,Paz G,et al. The prognostic value of the and extent of Y chromosome microdeletion on spermatogenesis[J]. Harefuah,2002,141 ( 2) : 178.

[16]黄海燕,张香改,高羽,等. 117例大小Y染色体临床意义分析[J]. 中国计划生育学杂志,2007,2(136):105-107.

[17]Patricia B,Maria S,Carole AS,et a1.Divergent out comes of intrachromosomal recombination on the human Y chromosome:male infertility and recurrent polymorphism[J].J Med Genet,2000,37:752-758.

[18]陈咏健,刘平,廉颖,等. 大Y 携带者不良孕产史与胚胎非整倍率增高的关系[J]. 中国优生与遗传杂志,2006,4( 3) :39-41.

[19]沈婉英. 汉族男性Y 染色体相对长度152 例分析[J].遗传与疾病,1990,7 (1) : 37.

[20]李建华. 160 例大Y 染色体的细胞遗传学研究及其临床效应分析[J].中国优生与遗传杂志,2009,17 ( 2) : 51.

[21]田艳,王厚照,马芳芳,等. 大Y/小Y 染色体与精液常规参数的关系研究[J]. 中国优生与遗传杂志,2012,20 ( 11) : 72.

[22]韩维田, 曲欧, 姜森, 等.生殖异常与染色体异态性关系的探讨[J].中国计划生育学杂志,1998, 6( 1) : 19.

[23]石化金.Y染色体异常的临床表现及遗传学研究[J].中华医学遗传学杂志,1992,9(5) : 307.

[24]杨军,伍宗惠. Y 染色体异常的临床表现与遗传学相关分析[J].现代医药卫生,2008,24( 12) ∶ 1828-1829.

[25]田爱香,王泰峰,张志红.大(小)Y染色体核型与临床疾病关系的探讨[J].滨州医学院报,2004,27(1):75—76.

[26]程烽,张宝珍,朱忠勇.5例男性不育患者细胞遗传学分析[J].中国优生与遗传,2001,9(3):40-41.

[27]王丽娟,林奇,陈文娜,等. Y 染色体臂间倒位携带者临床效应分析及其辅助生育治疗妊娠结局的探讨[J]. 中国优生与遗传杂志,2012, 20 (9):111

[28]Tomomasa H,Adachi Y,Iwabuchi M,et al. Pericentric inversion of the Y chromosome in fertile male[J].Arch Androl,2000,45∶181-185.

[29]罗玉琴,钱羽力,卢欢明,等. inv( Y) 患者精子染色体荧光原位杂交分析[J]. 中华医学遗传学杂志,2009,26(1)∶54 - 856.

[30]Rieder CL, Salmon ED. The vertebrate cell kinetochore and it sroles during mitosis[J] .Trends cell Biology, 1998, 8:310.

[31]Sylvester JE, Whiteman DA , Podolshy R, et al.The human ribosomal RNA genes :structure and organization of the complete repeating unit[J].Hum Genet , 1986 , 3 :193 -198.

[32]Buretic -Tomljanovic A, Rodojcic Badovinac A, Vlastelic I , et al. Quantitative analysis of constitutive heterochromatin in couples with fetal wastage[J].Am J Reprod Immunol,1997,38(3):201 -204.

[33]Buretic- Tom ljanovic A, RodojcicBadovinac A, Vlastelic I, et al. Quantita tive analysis of constitutive heterochro matin in couples with fetalwastage[J].Am JR eprod Immunol,1997,38(3):201-204.

[34]石玉平,高春生,王玉梅,等.自然流产一家系中15p +染色体的分子细胞遗传学研究[J].中华医学遗传学杂志,1992,9(4):205 .

[35]肖晓素,王勇强,杨媛慧,等. 遗传咨询者染色体多态性与临床效应的研究[J].中国优生与遗传杂志,2004,12(4):65-66

[36]Conly, Rieder E. The vertebrate cell kinetochore and roles during mitosis[J] .Trends Cell Biology,1998,8(4):310.

[37]张玉泉. 习惯性流产夫妇的细胞遗传学分析与临床研究[J].中国妇幼保健,2014, 29( 2 ) : 259-260.

[38]秦胜芳,魏萍,曾兰,等. 581 例多态染色体的临床表现综合性分析[J].中国优生与遗传杂志,2014,22( 4 ) :50-53.

[39]Sahin FI,Yilmaz Z,Yuregir OO, et al. Chromosome heteromorphisms: An impact on infertility[J].J Assist Reprod Genet,2008,25( 5 ) : 191-195.

[40]王桂玲,任春娥,姜爱芳. 染色体多态性qh+与临床生殖异常关系的探讨[J].现代妇产科进展,2015,24 (3) :198

[41]Lee RM,Silver RM. Recurrent pregnancy loss: summary and clinical recommendations[J].Semin Reprod Med,2000,18 (4) : 433.

[42]韦波, 杜娟,等. 1684对夫妇的染色体多态性与不良孕产史关系的分析[J].中国优生与遗传杂志. 2011, 19(8):33

[43]王小荣,邓剑霞,李津津.染色体多态性与临床效应及生殖关系的探究[J].遗传HEREDITAS (Beijing)2007 年 11 月,29(11): 1362-1366.

编辑:宋文颖

DOI:10.13470/j.cnki.cjpd.2016.01.011

【中图分类号】R394.2

【文献标识码】A

(收稿日期:2015-07-09)