从曹经沅移居唱和看传统诗学的嬗变

2016-06-21马国华

马国华

从曹经沅移居唱和看传统诗学的嬗变

马国华

一九二九年到一九三三年间,围绕《国闻周报·采风录》主编曹经沅(1892~1946)的迁居,旧诗界数百人唱和赓续,规模之大,新文学阵营亦有所不逮。通过相关文献,梳理曹经沅的诗学历程,再现唱和诗潮的细节,不但有助于我们理解评价这一文化事件,更可由此触及此时传统诗学发展嬗变的具体形态。

一、从巴蜀才俊到诗坛经纪

曹经沅,字纕蘅,又字宝融,四川绵竹人,早年就读四川法政专门学校,宣统元年(1909)举拔贡,为赵尔巽门生,后任职礼部。曹氏诗才清丽,入京之初,相过从者惟同乡向迪琮、乔曾劬数人,其时他曾尝试交接江瀚、傅增湘等名流,但收效甚微。民国中,曹氏一度执教北京中华大学,以诗才得校董王揖唐赏识。中华大学教授彭粹中、罗兆凤、李国柱、张鹏翎、吕树松等皆能诗,曹氏与诸人也多有唱酬①王逸塘《今传是楼诗话》,张寅彭、李剑冰校点,上海:上海书店出版社,2002年,第259、289页。。

一九一四年袁世凯下令成立清史馆,聘奉天都督赵尔巽为馆长,此后十五年中清史馆陆续汇聚名流遗老二百馀人。曹经沅得赵氏汲引,亦厕身其间,与群公为伍②中国国家图书馆古籍馆所藏《清史馆职员》写本中,有曹经沅等38人为关外本、关内本职名表所未载录者,多为缮写及庶务人员。参见李思清《肪斋载笔:清史馆文人群体的形成》,《北京联合大学学报》2012年第4期。曹氏《借槐庐诗》中也有诗作数首言及此事,“公门桃李知多少,独幸移根阆苑载”为感恩之句,“稍喜接耆硕,旧学资商兑”则是欣喜之辞。《述志呈旡补师四首之一》、《初值史馆呈旡补师》,《借怀庐诗集》卷一,成都:巴蜀书社,1999年,第32、33页。版本下同。。清史馆馆员主业为整理文献、编印图籍、修纂史志,但彼此赠答唱酬的士林风雅却蔚为风气,如刘师培、姚永概、罗惇曧、郭曾炘、柯劭忞、王树枬、邵瑞彭、杨钟羲等人,在汪辟疆《光宣诗坛点将录》中便各有其位置。以清史馆为中心的诗人群谙熟传统文化,与南社及五四新文化运动诸家在诗学层面既有对峙,又有汇流,成为民国诗坛发展演进的一个节点③李思清《民国时期的“光宣文人”—以清史馆文人群体为中心》,《中国现代文学研究丛刊》2012年第7期。。依托清史馆,曹经沅先后结交张朝墉、周树谟、宋小濂、成多禄等名流政要。一九二一年,曹氏与张朝墉、向迪琮等数十人组织发起漫社,月有集会,揄扬风雅。数年后漫社易名嘤社,影响愈发广泛,酬唱雅集之会都下名流多有参与往还④辛培林《漫社与嘤社·黑水十三篇》,上海:上海书店出版社,1994年,第106、107页。。以清史馆、漫社-嘤社为基础,曹经沅在北京诗坛开始崭露头角。翻检《借怀庐诗集》,曹氏此期陆续开始与郭曾炘、王树楠等老辈相唱酬⑤曹经沅《侯官郭春榆师六十八寿双庆四首》、《寿郭春榆师七十》、《秋感八首用晋卿韵》,见《借槐庐诗集》卷一,第37、39、45页。。北京诗坛以外,曹氏又交接津沽诗家,进而加入城南诗社⑥赵元礼《藏斋诗话》,上海:上海书店出版社,2002年,第235页。。浮沉京城十数年,曹氏终于跻身京津主流诗坛,成为一方名士。瞩目于此,友人曾作诗许其为香宋(赵熙)替人⑦李国柱《赋答纕蘅社长以漫社集见示》:“虚谷声闻喜跫然,繁霜初沍泬寥天。愿凭樽酒陪高论,坐绝韦志补太玄。并世才名香宋后,九秋生日放翁前。瓣香自有眉山在,接迹灵岩与共传。”见《今传是楼诗话》,第259页。。

曹经沅早年诗作风华绮丽,如“前度题诗薜荔墙,重来荏苒惜流光。略馀净念惜兰若,不奈初心负芰裳。云气蒸为天下雨,山花散作佛前香。赞公房里清霄梦,持较槐安味自长”⑧《西山大悲寺雨夜》,《借槐庐诗集》卷一,第11页。,为端午独游西山大悲寺之作,溶溶夜雨,袅袅花香,虽然希冀尘虑全消,却依旧不免淡淡的惆怅。入值清史馆获交京津名流后,曹氏屡屡有征题唱和之作,一九二三年陈衍刊行《近代诗钞》,所录其诗如《题杨忠愍墨迹》《、题云阳涂氏瑞芝书屋》《、题仙山濯发图》皆为此类⑨陈衍《近代诗钞》,上海:商务印书馆,1923年,第1533、1534页。。不过事实上,此时曹氏祁向意趣已经为京津同光风尚所牢笼,其《冬夜》诗“如此神州付与谁,等闲袖手看残棋。夜阑剧有闻鸡感,苦舛昏灯自写诗”⑩曹经沅《冬夜》,见《借槐庐诗集》卷一,第29页。就混融冶炼同光体诗家陈宝琛、陈三立名句“输却玉尘三万斛,天公不语对枯棋”与“凭栏一片风云气,来作神州袖手人”,而全诗意境风尚,又与郑孝胥的夜起诗相仿佛⑪郑孝胥《海藏楼诗集》中夜起诗甚多,而早年所作“山如旗鼓开,舟自南台下。海日生未生,有人起残夜”沉著深厚,最为有名。,变慷慨奇节的风云之气为含毫搦墨的俯仰低回,只是脱离了家国时代的特定氛围,如此书生感慨不免淡薄了些。

一九二六年,章士钊邀曹氏主持《甲寅》诗录,以此为契机,曹氏与郑孝胥往来日益密切,于诗文一道多有请益,俨然为郑氏诗弟子①曹氏曾有诗云:“华灯陈酒餔,循例祭我诗。我诗如饮水,冷暖唯自知。妥帖岂不尚,难在肆与奇。亦勿畏苦涩,食蓼胜啜饴。好我有海藏,流美辱见规。何当谢腕鬼,下笔任自为。”《戊辰除夕三首之一》,《借槐庐诗集》卷二,第94页。。一九二七年《甲寅》停刊,而曹氏经此一年历练,已经成长为京津诗坛最为优秀的社事组织者之一②1927年曹氏曾主持今传是楼雅集,《甲寅》第一卷,第39号,集中刊发孤桐(章士钊)、纕蘅(曹经沅)、次公(邵瑞彭)等人的唱酬诗作。。一九二六年九月,上海的《国闻周报》迁入天津,成为大公报麾下的附属产业,从第四卷第二五期(1927年7月)起,由王揖唐挂名,曹氏主持的国风社在《国闻周报》新辟《采风录》一栏,专门刊载海内旧体诗词,用以接续《甲寅·诗录》。从一九二七到一九三七,十年的《采风录》辑纂生涯成就了民国中曹经沅“诗坛经济”的美名。

曹经沅

二、移居唱和,轰动海内

一九二九年,曹氏移居城东隆福寺花市附近的王揖唐别业,“宅前后老槐数株,皆数百年古物,洵足压倒宣南”③《今传是楼诗话》,第512页。。移家之后,曹氏与名流李宣倜、黄濬、杨庶堪、许之衡等人日相过从,颇得友朋之乐④孙师郑有“词客移家禁苑东,故宫黯淡夕阳中”之句,来描绘曹氏迁出后宣南的落寞;同时,释戡(李宣倜)有“骚坛新拜曹元象,白日谈诗到夜中”之语,为诸人之写照;味云(杨圻)则以“诗龛今在凤城东”来揄扬曹氏与李、黄诸人的游宴过从。《采风录》第五卷,国风社编,天津:国闻周社报社,1932年,第8、25、38页。版本下同。。回顾前后十数年的宣南生涯,曹氏感慨丛生,写就两诗:

春明景物盛城东,此地为家最酌中。晓担人知花市近,夜谈客喜冷宅同。未妨随处成三宿,政爱哦诗出屡空。一室扫除吾事了,且浇畦菜伴园翁。

横街地近耤坛东,岁岁槐荫满院中。隔巷书声滂喜接,连墙诗老放庵同。南洼雅集何能忘,北海清尊总不空。付与梦华成掌录,比邻八载话瓶翁。⑤曹经沅《移居城东,蹇庐枉诗,次韵》、《叠韵留别城南旧居》,《借槐庐诗集》卷二,第99页。

宣南士绅多数都有移家搬迁的经历,而移居诗,也就逐渐成为一种惯例。乾隆年间的钱大昕两年搬迁三次,先后寓居神仙胡同、潘家河沿、横街等处,为此无奈地写道:“客居燕台两寒暑,有似泽雉游樊笼。虎坊菜市三易寓,去住踪迹风转蓬”⑥朱一新、缪荃孙《京师坊巷志》(1-2),台北:台湾成文出版社,1969年,第716页。,京师居大不易的凄楚况味溢于言表。相较而言,曹氏移家迁徙,所系念的却是宣南诗酒征逐的士林风雅,诗中“随处三宿”、“哦诗屡空”、“南洼雅集”、“北海清尊”皆为此类。曹氏性耽文学,尤好收集名流书札,“鉴古之精与集古之盛”⑦何振岱《借槐庐诗集·序》,第267、268页。,允称大家。展玩书帖真迹与素心契友论辩源流,品鉴玩味,自是人生乐事。文酒欢会与昔贤既遥相呼应,追思惘惘便不免“付与梦华成掌录”。如此情思正如同王士祯的《秋柳诗》,隐隐点逗时代风会之下的宣南今昔,却又空灵缥缈⑧逸塘(王揖唐)《纕蘅四十生日赋赠》诗小注云:“君有《观慈恩寺双松诗》结句‘手抚双松吾愧汝,生迟无分见朱王’。余在海滨与君通书,颇以渔洋期之”,“君移居诗名流和者数百人,秋柳佳话不是过也”,堪为注解。《采风录》,第八卷第1、2页。。

曹氏的两首移居诗固然深情绵缈,然而要想获得京津诗坛众多名流的深度共鸣,不免需要揽入更为丰厚的意蕴。延请名家绘图征和,历来为宣南风雅之意,移家前后,曹氏曾延请王孙溥儒仿王蒙名画《葛稚川移居图》作《移居图》。葛洪为东晋名士,晚年偕妻儿子侄隐居于岭南的罗浮山,《葛稚川移居图》就是葛洪初入罗浮山的情景。画中重峦叠嶂,飞瀑流泉,一派深秋气象。王蒙以罗浮山水为主体,寓意只有这样美好的山水风物,才能与名士高人的襟怀节操相媲美。溥儒将立轴改为横幅,化繁为简,画山石古树掩映茅屋,中有书生吟啸自得,屋外友人迤逦而来,意态萧闲,借以点染曹氏的风雅气象。此画“纵25厘米,横40厘米,纸本设色,年款为‘己巳七月’”①胡昌健《曹经沅和他的〈移居图〉》,《绵竹文史资料选辑》第13辑,第133~134页。。一九三〇年,曹氏将此画裱为手卷,郑孝胥题卷首后,陈宝琛、樊增祥、袁励准、陈衍、周善培等数十人各有诗书画作酬赠,此为第一幅《移居图》②曹氏与溥儒过从甚密,除《移居图》外,另有《城西蜡屐图》,见曹氏《庚午春游杂诗十五首》小注。《借怀庐诗集》,第106页。另,诗友愔仲(胡嗣瑗)《补和纕蘅移居诗韵》“输于王孙图画好,相酬迟我病成翁”下小注亦有“心畬居士为作图卷”之语。《采风录》,第五卷第46页。。

同年,曹氏又请徐宗浩另作《移居图》③石雪(徐宗浩)在《纕蘅寄示移居诗即次原韵》“尽喜幽情侪李涉,愧无妙笔拟文同”下小注曾有“欲作移居图未果”之语。《采风录》,第五卷第48页。,陈宝琛题首,收录赵熙、林志钧、章士钊、夏寿田、冒广生、黄侃、黄濬、张鸣歧等人诗作。一九三二年,曹氏赴安徽任省政务厅长,此次移居,他又请张大千、黄孝纾各作一幅《移居图》,构图、尺幅略同于溥儒,年款皆为壬申。张大千卷章钰和诗为卷首,彭醇士、许士英、谢无量、乔大壮等人各有和诗;黄孝纾卷郑沅题卷首,后有叶恭绰、夏敬观、汪东、林思进、赵熙、陈三立等人和诗。

注意到曹经沅的《移居图》后胡昌健先生曾说:“以后(溥、张、黄之后),曹经沅每遇升迁、移居一次,就请名画家作《移居图》,据笔者所知,至少有五卷《移居图》,曹氏得和诗五百馀首。不少诗曾发表在曹经沅主编的诗刊《采风录》中。卷后题诗,并非移居当年题就,而是数年中陆续题成”,又说:“1951年,西南博物馆征集文物,在成都购得《移居图》四幅,即前述溥、徐、张、黄所绘者。”④胡昌健《曹经沅和他的〈移居图〉》,第133~134页。曹经沅在《莼衷属题〈燕都丛考〉为赋长句》“诸贤能好我,稠叠和移居。君如续梦余,倘及借槐庐”下小注云:“余曩居南横街南园署所居曰‘借槐庐’,其地即刘申受礼部故宅。去夏移居城东,赋诗纪事,海内外和者近数百首。” 《采风录》,第七卷第68页。翻检郑逸梅、高拜石、张大春的相关描述,再印证以《采风录》,胡先生“至少有五卷《移居图》”的说法难免有所夸张,以《移居图》为中心描述曹氏的移居唱和也不尽准确。事实上,移居诗的首倡者并非曹经沅,而一九三三年陈三立赋赠一绝后,轰动数年的移居唱和诗潮亦戛然而止。四卷《移居图》外,即或另有其他,时代年限也应在一九三三年之前。

三、风雅唱酬背后的多元意蕴

曹经沅移居,诗友吕均(蹇庐)首作《纕蘅迁居城东新宅赋赠》一诗祝贺,而后曹氏依韵奉和,观《移居城东,蹇庐枉诗,次韵奉柬诸公同作》、《叠韵留别南园旧居,并寄栘疏、坡邻》两诗题名即可知之。此后曹氏将两诗寄示多人,广邀赓和⑤曹氏1929年6月10日、10月4日先后两次向郑孝胥出示移居唱和诗作,并获和诗一首:“禁城那复辨西东,梦落尘埃十丈中。阅肆凭谁寻庙市,移居苦自认胡同。雨余宫树荫还合,劫后名流宅渐空。怪道曹唐坚不去,游仙试为问回翁。”郑孝胥《郑孝胥日记》,北京:中华书局,1993年,第2237、2254页。国风社《采风录》,第四卷第66页。按:郑孝胥此诗题名为《奉和纕蘅移居原韵》,上海古籍出版社2003年版本的《海藏楼诗集》未见著录,或为佚诗。,又在新居招徕宾客宴饮欢会,陈宝琛即席成诗云“论都喋喋任西东,人海尤藏一粟中。倦圃宦游真意在,山薑诗韵胜流同。冷摊居近书常足,彦会身闲酒不空。铜狄摩挲还醉此,梦余如对霸城翁。”樊增祥亦有诗云“精庐新徙凤城东,师友聊为酒一中。家具囊琴携鹤易,乡风祀灶请邻同。隐侯刻意吟雌霓,景重何心宰太空。昔铸铜人曾眼见,猗嗟吾与霸城翁”⑥陈宝琛《纕蘅见示移居诗招饮新宅次和似正》;樊增祥《纕蘅招弢庵前辈夜讌即次其移居诗韵》。《采风录》,第四卷第71页、第五卷第2页。曹氏觞客新居,陈、樊二遗老外,另有江瀚《纕蘅招饮新宅即次其移居原韵》、黄懋谦《纕蘅同年新居近余佣书处过从极数,余今又舍去,值君招饮次移居韵奉酬》、卓孝复《纕蘅招讌即次其移居原韵》、邓镕《纕蘅移居有诗征和依韵奉酬》、李宣倜《纕蘅招饮新居再叠前韵》、郑孝柽《纕蘅招饮兼示移居诗依韵奉呈》等。《采风录》卷五,第2、8、10、13、65页。。二人诗作皆用“铜狄摩挲”的典故。苏子训为汉末建安时期的方士,神异非常,羽化成仙后亦不时现身人间。有人曾在长安东郊的霸城见他与一个老翁摩挲一座铜人,并听到二人聊天“算算铸这铜人的时节,去今可不都要五百年了吗”。这座铜人,就叫做“金狄”或“铜狄”,汉武帝为求长生不老,在长安建神明台,铸铜人手捧铜盘玉杯承云表雨露,以其研磨玉屑而服食。曹魏代汉后,魏明帝下令将其拆除迁移,拆下承露盘后,铜人竟潸然泪下,因此得以留在霸城。苏子训等人摩挲铜狄,感慨其五百年的遭际境遇,不免勾起了陈、樊二人的兴亡之感⑦李贺曾有《金铜仙人辞汉歌》、《古悠悠行》等诗,皆围绕铜狄而生发,虽然立场各有不同,但兴亡之感却一以贯之。李贺《三家评注李长吉歌诗》,王琦等评注,北京:中华书局,1958年,第66~67页。。曹经沅迁出宣南原本寻常,但宣南士林风雅澌灭却是清王朝覆亡导致大量士绅沦为遗民的政治文化映射。遗民注定是一种迁客,他们所哀婉低回的,始终是回不去的故国。如同陈、樊二人,赵熙、郑孝胥等人也都有类似的情愫,只是“不分燕方作边塞,且将皇古说咸同”、“怪道曹唐坚不去,游仙试为问回翁”⑧赵熙《和纕蘅居士移居》:“买邻端合署由东,宛坐潇湘翠涧中。不分燕方作边塞,且将皇古说咸同。春来花气长廊静,劫外禅心五蕴空。丁卯桥头癸辛里,白苹香隐信天翁。”《采风录》,第六卷第36页。等语更见蕴藉。

陈宝琛以帝师之尊拈出“铜狄摩挲”,原本因移居而起的风雅酬唱便转换为哀婉沉痛的故国之思。囿于遗民身份,他们的播迁感慨多半回溯往日的贞元朝士,指向业已覆亡的大清朝。而如果刊落其中的政治寓意而仅仅关注思想文化,由移居而引发的播迁之感同样能够引发广大士绅的强烈共鸣。王国维自沉后,陈寅恪曾撰文解读王氏心态:

凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之称量愈宏,则其所受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出自杀无以求一己之心安而义尽也……近数十年来,自道光之季,迄乎今日,社会经济之制度,以外族之侵迫,致剧疾之变迁;纲纪之说,无所凭依,不待外来学说之掊击,而已销沉沦丧于不知觉之间;虽有人焉,强聒而力持,亦终归于不可救疗之局。盖今日之赤县神州值数千年未有之巨劫奇变;劫尽穷变,则此文化精神所凝聚之人,安得不与之共命而同尽,此观堂先生所以不得不死,遂为天下后世所极哀而深惜者也。①陈寅恪《陈寅恪集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第12页。

张大千 移居图

王国维自杀以殉传统文化固然极端,但裹挟在东西文化的大潮中,心系传统士林风雅却是当时多数士绅的共同倾向。这种保守的文化心态有着清晰的传承,陈寅恪解读王国维,曹经沅赓和移居诗,就在这一层面上默契地达成了共鸣。

获得足够的文化意蕴,曹经沅又进一步借助现代传媒,将这股唱和诗潮由京津而拓展至全国。如果说京津诗家可以通过欢宴集会、登门拜访等传统方式唱和的话,那么,散居各处的诗家就需要通过信件邀约、报刊载录等手段了。在诸家酬答诗篇中,往往有“纕蘅寄示新诗”(游洪范)、“纕蘅诗老自京寄示移居诗和呈”(袁嘉毂)、“纕蘅自旧京寄示移居城东诗”(徐行恭)等字样;与寄示相类似的手法又有征和,如“纕蘅以移居诗属和”(诸宗元)、“纕蘅寄示移居东城诗索和”(陈衍)、“纕蘅先生邮示移居城东诗索和”(孙道毅)等等;而将诸家诗作录入《采风录》传布天下,并且有意撰诗赓和以刺激唱和诗潮的蔓延,就成为曹氏濡染宣南报刊传播文化,熟谙文化事件策划运作的明证。写就《移居城东》、《留别南园》二诗后,曹经沅又先后有《袁大蝶庵枉和移居诗海滨园夜再叠奉酬》、《移居拙诗和章稠叠海滨初返三叠奉酬》、《石老再叠移居诗韵见及中秋对月有怀联峰旧游五叠前韵奉答》、《花近楼主枉和移居诗并书扇见诒六叠前韵奉酬》等诗作②《采风录》第五卷,第5、10、35、52页。。在他的有意揄扬之下,甚至押“东”韵都成为诗坛的流行风尚,樊增祥即一作再作,连叠十二韵之多①樊增祥之外,王逸塘、由云龙等人也各有诗作。王有《次纕蘅移居诗韵即寄》;由有《论诗柬纕蘅先生即用移家原韵》、《北地寇氛日逼,极念纕蘅先生,因用移家原韵奉柬》。《采风录》第二册,第一卷第45页;第二卷第45页。。

曹经沅诗稿

《采风录》

经过这样的酬唱赓和,发端于陈、樊二老的故国之思又逐渐回到文人雅士诗酒征逐的轨道上来。以曹氏《海滨三叠奉酬》为例,“暂辞海曲返墙东,尽有沧波绕梦中。刮目真惭三日别,嗣音何幸九州同。时危燕幕宁能稳,道在鸥群尚未空。毕竟王城堪大隐,莫将去住问坡翁”云云,先前那飘渺的兴亡之感已经悄然转换为“座上客常满,樽中酒不空”的名士风流。当移居唱和成为轰动旧体诗坛的盛事之后,表现在酬赠交接中征逐标榜的气息也越发明显。后进诗家视此为跻身《采风录》的捷径,有人在太平洋舟中写诗寄赠,也有人用“竹垞旧闻传日下,经巢后起有知同”的典实来鼓吹许誉②江亢虎《太平洋舟中和纕蘅移居诗》、程学恂《和纕蘅移居次韵》。《采风录》第二册,第一卷第36页、第三卷第3页。。一九三一年,曹氏南下就职南京国民政府考试院,期间张、黄两幅《移居图》中所收诗作大率如此。彼时考试院院长戴季陶亦曾致书曹氏,誉之为“当代巨匠,而诚笃之德,举重若轻、履险若夷之才,颇令贤(戴氏)见而倾心”,希望其发扬诗道以转移时代人心,“今日救国之道多矣,任何一事,凡真有力者,皆足以摄众 世人所视的闲事业、闲日月之诗歌,实即所以为真有力之最者 先生优于学、通于政,而精于音律,曷不引此一大事以为任哉!此贤之所特望于先生者”③参见高拜石《诗坛经纪—诗界功臣曹经沅》,《新编古春风楼琐记》(第12册),北京:作家出版社,2005年,第345~353页。。如此一来,由移居唱和而起的诗坛盛事更进一步指向与故国之思截然相反的政治寓意,虽然这并非曹氏的本意。

到一九三三年,隐居庐山的诗坛祭酒陈三立亦致书曹经沅,想要看看《移居图》及唱和诗作,翻阅之后陈氏作诗一首:

新栖飞唱动群英,宫徵都城万窍鸣。我亦移家向庐岳,只收松吹作吟声。④陈三立《散原精舍诗文集》,上海:上海古籍出版社,2003年,第720页。

涵咏诗意,移居本为一己私事,群雄涌动赓唱不休着实有些浮躁,如果确实眷系传统文化,那就听听宛若天籁的漫山松吟吧。相较于诸家和诗的七律体式,“东”、“翁”韵脚,陈氏诗作矫矫不群,隐有规箴之意①在众多移居唱和诗中,与陈三立同属绝句体式的仅有疑盦(许承尧)《寄怀纕蘅并和移居》一首,曰:“京华旧门巷,忆我廿年过。选得商讴地,沉埋酒梦多。起衰惊健笔,流咏美行窝。刻画巢痕苦,知君不奈何。”《采风录》第二册,第一卷第59页。。此诗缀于卷末,延续数年的唱和也就戛然而止。

以移居小诗而牵动广大诗坛,至经年不绝,曹氏的移居唱和可谓空前绝后②颇有意味的是,继曹经沅后,国风社的另一位编辑曾学孔也有一次移居,海内诗家也多有投赠唱和。,而其中宣南士绅风雅与现代大众传播、遗老胜国之思与新贵文教牢笼的张力共同赋予这场唱和多元的意蕴内涵,尽管立场渊源各有不同,但认同传统诗学却是基础与前提。

四、移居唱和与传统诗学的嬗变

曹经沅清季入京,徘徊京津诗坛十数年,终于凭借《采风录》跻身主流,成为新一代同光体核心诗家。依托大众传媒而兴起的移居唱和见证了曹氏一己浮沉诗坛的地位际遇,与此同时,移居唱和风行诗坛而为文化事件,也在更深层面上展示了传统诗学的演进与嬗变。在新旧文化的交流碰撞中,旧诗阵营内部从传播到接受,都在经历着剧烈的变化,报章杂志逐渐成为传统诗学生成发展的重要文化空间。曹经沅的浮沉与唱和,在此意义上恰恰成为融通士林风雅与大众传媒的关节点。

入京之初,曹经沅曾寓居北京宣南的南横街,与翁同龢故居相邻,隔巷的米市胡同则是潘祖荫的滂喜斋,皆为京师名宅。该寓所最初为礼部刘躍云所置产业,其子刘逢禄亦任职礼部,百年之后,曹经沅又以礼曹僦居此屋,因寓所左右邻有老槐两株,夏日绿荫扶疏,故名之曰“借槐庐”。潘祖荫以收藏鉴赏名世,刘逢禄为公羊学大家,翁同龢更荣膺两代帝师,诸人文采风流相后辉映,赋予此地浓重的人文氛围。

翻检相关史料笔记可知,借槐庐所在的宣南历来为京师士乡。自顺治五年(1648)起,清政府颁布谕旨,京师满汉分城居住,经过近百年的沿革,京师宣武门外逐渐形成了一个以名士显宦宅第为中心,同乡、同年、门生等纽带相维系的汉族官僚士人聚居区,是为宣南,由宣南士绅发展而来的宣南文化进一步成为传统政教体系中士人文化的最高形态。根据此地官僚士绅的聚合程度,宣南又可大致分为三个片区。其一以琉璃厂为中心,西起宣武门外大街,东至琉璃厂、梁家园;北起护城河沿,南至骡马市大街。清初顺康年间,汉族士绅多寓居于此。其一以宣外西部为中心,北起上斜街,南抵广宁门大街;西起下斜街,东达宣外大街。上下斜街古刹名寺众多,又以花市著称,豪门大宅之外草堂旧舍也别有风致。其三以半截胡同为中心,北起广宁门大街东段、骡马市大街西段,南至横街;西起轿子胡同,东至下洼子。该区地跨西北两城,胡同纵横、宅院宽敞,士人活动最为密集。曹经沅的借槐庐,就处在以半截胡同为中心的片区。

宣南之所以能够汇聚众多的文人士绅,与其突出的文化信息交流功能密不可分,琉璃厂的金石碑版、陶然亭的雅集酬唱建构了名流官宦独特的精神空间,书肆会馆、同乡同年等与科考仕宦密切相关的社团组织更成为普通士人晋身上层社会的重要渠道。以雅集酬唱为中心,在不同层级士绅的共同参与下,宣南逐渐成为辐射京师乃至全国的诗坛重镇③当这种以士人精神风骨为内核的雅集酬唱流衍至清末民初,就升华为动荡乱世中部分诗家自觉延续传统思想文化的独特方式。这种鲜活生动的集体记忆自成统系,强化了同光诗学风尚的意义与内涵。季剑青《朝市与庙会:清末北京的文人雅集》,《汉语言文学研究》2012年第1期。。郑孝胥早年即寓居宣外西部的下斜街,与朋辈樽酒论诗而提出“同光体”的名号。《海藏楼诗》卷一的《六月十六日观洗象》、《人日登陶然亭》④“宣南洗象迎初伏,万骑千车夹水看。法驾旧仪从卤簿,玉泉新涨试波澜。蒲甘国破封难复,莽氏民存业遂残。留汝荒南遗老在,可堪有齿已先寒。”“春来料理唤吟朋,暖日江亭便可登。林淼山光能映酒,芦根泉脉欲消冰。闲曹踪迹人谁觉,老辈追陪我亦曾。犹有后山同刻意,故应风味爱盲僧。”郑孝胥《海藏楼诗集》,上海:上海古籍出版社,2003年,第1、3页。版本下同。等诗,即为宣南洗象、陶然亭等人文风物而发,至于《杂诗》所云:

城西朋好谁相忆?定是丁陈与沈黄。海上昨逢润州守,一时回望奉先坊。(注:下斜街,金之奉先坊,可庄所居。丁、陈谓叔衡、弼宸。沈、黄谓子培、仲弢。)⑤《海藏楼诗集》,第13页。

更是对往日诗侣游宴过从的眷眷系念。十数年后,陈衍再次入京,寓居宣外西部上斜街的小秀野堂,在他的揄扬鼓吹之下,诗坛后进求教请益者络绎不绝,小秀野堂逐渐成为京师同光风尚的中心。

半截胡同为中心的片区图

经历清末民初的二三十年后,半截胡同片区的京城报纸期刊等新兴传媒分布图(王军《宣南士乡之觞》)

寓居宣南之初,曹经沅也曾试图通过传统的士林风雅来获得声名,《借槐庐诗集》中《端午独游西山》、《独游龙树寺四首》、《初冬山行》同样写尽了“闲曹踪迹”的况味。①《端午独游西山》:“胜有看云思杜曲,不辞观渡吊灵均。新蒲细柳浑无恙,暗数流光祗怆神。”《独游龙树寺四首之一》:“三百年来溯胜游,蒹葭簃对看山楼。只今朝士垂垂尽,不见诗人何道州。”《初冬山行》:“惘惘一秋孤蜡屐,茫茫来日看残棋。风光极望都萧瑟,记取凭栏袖手时”等等。《借槐庐诗集》,第11~13页。只是相较于郑孝胥等人的“老辈追陪”,曹氏不免投谒无门,时代际遇之外,半截胡同与宣外西部在文化风会方面的差别也是重要因素之一。

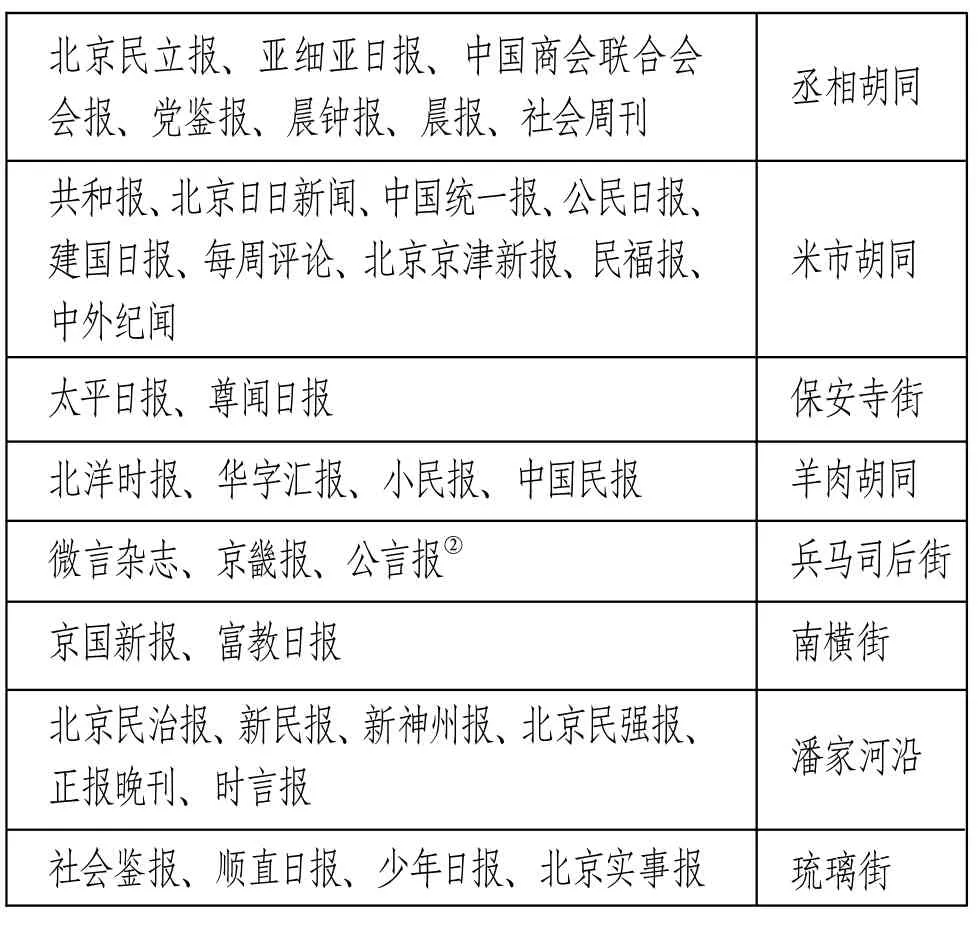

然而经历清末民初的二三十年后,借槐庐所在的半截胡同片区逐渐成为京城报纸期刊等新兴传媒的中心。以几条重要的胡同为例,学界目前查实的报刊即有近四十种:

② 林白水、李宣倜、黄濬等人主办,为安福系喉舌之一。

大量报人在传布新思想、新风尚的同时,也开始潜移默化地消解改造士林风雅。虽然二者最终实现了文化意义上的融通,但对话磨合自然无从回避。正因如此,曹氏融入传统诗学的道路才会艰辛曲折。经过数年的浮沉挫败,他最终以陈衍为蓝本,在诗学传播方式上实现了传统与现代的融通。以清史馆文人群、漫社-嘤社为基础,曹氏首先在传统的交游酬唱方面取得了突破,到一九二二年漫社成多禄六十生日时,他已经与京师陈宝琛、樊增祥、柯劭忞、王树柟、丁传靖、王式通、郭曾炘、傅增湘等名宿相宴饮欢会。受章士钊之邀担任《甲寅·诗录》辑纂后,曹氏进一步借助现代传媒拓展了传统的诗学传播范。他结交同光体诗派领袖郑孝胥,诗词书法皆有请益。郑每日五更作书,坚持不辍,曹经沅也未明即起,造访助兴,二人先后有《曹纕蘅昧爽见访》、《未明访太夷,辱赠长句,次韵奉答二首》③分别见:《海藏楼诗集》,第350、351页; 《借槐庐诗集》,第89页。相唱和,一时竟传为诗坛佳话④嘿园(黄懋谦)在其《纕蘅同年破晓枉过留共朝食赋此索和》诗“春曹图挟怀人感,夜起庵传和汝诗”下小注云:“海藏近署所居为夜起庵,去岁有和君昧爽见访诗”;梅生《奉和纕蘅先生移居诗韵》“太夷每爱说曹公,夜起尤徴逸兴同”下小注云:“先生尝访郑公太夷于津门,天未明也”。《采风录》,第五卷第69页、第六卷第7页。。京津诗坛的往来穿梭极大地扩张了曹氏的交游圈子,在他的推动下,北京的漫社-嘤社,天津的城南诗社,同光体诗派的陈宝琛、郑孝胥、陈衍逐渐结成了以《采风录》为中心的唱和圈子。早在清末民初,同光诗论家陈衍即借《庸言》杂志谈诗论艺,建构生成同光诗学阵营。《庸言》停刊,《东方杂志》随之继起,同光诗家由此实现新老交替,传统诗学影响更见深远。《采风录》既斟酌损益两刊之利病,曹经沅又锐意融通新旧,创新传播范式,移居唱和由此从风雅唱酬上升而成文化事件,风传海内,轰动一时。

随移居唱和而起的,又有传统诗学阵营中遗老胜国之思与新贵文教牢笼的角力。自清季以来,传统诗学的转型与演进始终无法摆脱此消彼长的政治因素。梁启超所鼓吹的“诗界革命”与陈衍建构的同光风尚大异其趣;当诗界革命派回归传统,为同光诗学所消解,以柳亚子为代表的南社诸子又随之崛起,指斥同光诗家的“枯寂无生趣”⑤柳亚子《柳亚子诗选》,徐文笺,刘斯翰注,广州:广东人民出版社,1981年,第122页。;南京国民政府成立后,戴季陶、于右任等政要亦曾属意诗学的教化之功,扶植卢前、易君左等人提倡民族诗学。汪辟疆先生论近代诗,着眼地域风土诗分六派,而若以时间为主线,同光风尚亦先后融通诗界革命派、南社与民族诗学派,成就传统诗学的嬗变。浮沉京津诗坛十数年,曹经沅交游广泛兼收并蓄:他谙熟同光诗法,与同光魁杰郑孝胥、陈宝琛皆有师生之谊;他混融唐宋不事苦吟,故跻身南社,与诸宗元等人唱酬频繁;他俯仰随时,由文士而政客,与戴季陶、于右任亦时相过从;他诗学路径宽泛,甚至有打通新旧诗体的意愿,赞叹胡适旧体诗作“绝佳,已非妪解体”,又期许徐志摩“溃此声律围”⑥胡适《胡适来往书信选》(中),北京:中华书局,1979年,第87、88页。,创辟一代新风。曹氏的左右逢源或许可以成就移居唱和的辉煌,然而却不能消弭深藏于诗派背后的政教考量,在此意义上,多元并存的内在张力也就预示了传统诗学必然走向衰颓的宿命。