走进隐于历史建筑之间的古巷

2016-06-21影子

影子

走进隐于历史建筑之间的古巷

影子

每每说起古城古镇的历史标志,小巷绝对是不可不提的景致。那灰黄墙壁夹出的一路青苔,漏出的一枝绿树,一举睫、一闭目之间散发着难以名说的寂寞,总觉得身后拖拽着明明灭灭的故事,昔时古旧的民风与居民的朴实之情,都凝固在这一条条窄窄错综的小巷内,静静盘亘在都市中,成为城镇一条条隽永的血脉。闲暇时光,我收拾心情,走街串巷,去寻找那些散落各处的魅力小巷,唤醒繁华深处的古老记忆。

三河一人巷,走出一代科学巨匠

“一步跨三县,鸡鸣三县闻”的三河古镇,坐落在巢湖岸畔,地处安徽合肥、六安、巢湖三市交界处,步入三河,就像步入历史的隧道,2500年来的时光就在我们的脚下翻动。三河古街巷十分有名,从码头起沿小南河依次铺开呈八卦形排列。路面全用青色的大块条石铺砌而成,首尾相连,线条方正明晰,经历千百年风吹雨打,被世世代代来来往往的巨商大贾贩夫走卒摩擦得镜光,中间有一条凹进去的一直向前方延伸的槽沟,可想而知,那沟里也不知穿梭过多少古老的车辆。街宽至三米,两侧店房鳞次栉比,飞檐木窗,黑瓦白墙,古朴雅致,多为明清时期建筑。特别是悬挂于户户门楣上的八角玲珑挂灯,一面标有家族的姓氏,一面标着表明籍贯的 “平安郡”或某某郡,默默地透溢出浓郁的古风神韵。

三河镇有古巷中,最出名的莫过于“一人巷”和在这个巷中的走出去的科学巨匠杨振宁博士。古镇有十条街,二十六条巷,其中就这一条小巷最古老、最悠长,也最著名。那“一人巷”,因为巷子窄窄长长的,高高的古老砖山墙,把两边的建筑分割开,中间只能容得一个人通过。杨振宁的母亲罗孟华女士是三河人,杨振宁出生后,母亲时常带他回三河小住。1937年,抗日战争爆发,杨振宁随父母返回合肥,在庐州中学就读。为躲避敌机轰炸,学校转移到三河张家祠堂,杨振宁在三河就租住在一人巷一边的一间民房里。至今,杨振宁客居的房间还在,用过的床铺、书桌已相当陈旧,墙上挂着杨振宁童年的照片,照片中的小杨振宁目光炯炯,很是可爱。旧居大门的对联上:“难忘小桥流水虽梦寄他乡能彻悟人间物理,依然赤子丹心知根留此处继赢来海外声名”,说出了这位闻名中外的物理学家和三河镇千丝万缕的联系。

西递风雨巷,遥寄远去岁月随想

西递坐落于黄山南麓,位于黟县城东8公里处。这是一个历史悠久,源远流长的古村落,她奠基于北宋皇佑年间,作为世界级文化遗产,西递村完好地保持着一百多座典型的徽派民居建筑,被誉为“中国明清民居博物馆”。 西递早期曾是古代一处驿站,名曰铺递所,据《新安名族志》记载其地罗峰交其前,阳尖障其后,石狮盘其北,天马霭其南,中有一水环绕,不见东而见西,故名叫“西递”。

沿着西递村石径走在古民居间的夹巷中,檐上的青瓦早已长出了绿苔,斑驳的墙体也已失去了旧时的明朗。西递村有横路街、正街、后边溪三条主道,另有90余条小巷,许多小巷苔苍径古,仅容一人,抬头观天,只有一线,此时正是秋雨绵绵,雨巷听风,堪称一景,令人着迷。西递村几乎家家都有庭院,院院都有看头,旷古斋,看官宅;瑞玉庭,看“错”字;桃李园,看书法,惇仁堂,看天井;膺福堂,看门罩;笃敬堂,看名联;履福堂,看厅堂;青云轩,看海蚌;迪吉堂,看官厅;追慕堂,看“神位”……庭院是徽派民居建筑的重要组成部分,是寄托主人情趣的重要场所。西递人注重庭院与自然的结合,处处浸溢着主人闲云野鹤的高雅气质。

走进地杰人灵的西递村好像步入了一座“漏窗的殿堂”,溪水从檐下墙脚处潺潺流过,轻轻搅动着调和着日影的深沉与瑰丽;精雕细镂的门罩,画栋雕梁,匠心各具,巧夺天工;双角微微跷起的屋檐,叠起的瓦片铺成的屋顶,青黄色的石墙,爬到屋脚的青苔,仿佛进入了时间隧道,又回到了那遥远的明清时代;村中的路面用青石板铺就,经过多年风雨的洗礼,已经被磨得光滑可鉴;高墙深巷矗立村中,巷弄挺多,但巷巷相通,弄弄相连,窄窄的巷道清洁湿润,穿行其间如入迷宫奇境。想当年,日行八百的骏马从这西风古道上奔驰而过,在这里作短暂停留后再绝尘而去那是怎样一种情景。如今站在村口,在这个时间的节点上,只能遥想远去的宋元明清那些烟雨朦胧的岁月。

平舒四宅巷,孕育旷世三代帝师

平舒,一个听起来吉祥又有诗意的村名,这个地处山西寿阳的小村子,走出了著名的寿阳籍清代名相祁寯藻,“三代帝师”“四朝重臣”,这些罩在祁寯藻头上的光环十分耀眼,纵横古今,无人可比,给后人带来了无限遐想和几多景仰。

在平舒村东头,祁氏一族的祠堂、祖屋旧迹还在,祁寯藻的曾祖排行第四,族人称祁寯藻家为老四宅,这一片住宅中间有一条从南至北的胡同,称为四宅巷。祁氏故居区共由十一个院落组成,现在保存较好的是祁寯藻的弟弟祁宿藻和三兄祁寀藻的宅院,老三宅院门楼是砖雕的“孝友传家”,院里有座小阁楼,已经破落不堪,却有个好听的名字,叫“晚翠阁”。祁寯藻曾有诗赞云:“虚阁跨檐角,远山张画屏。悠然见苍翠,何必出门庭。”还有祁氏支祠,虽然屋内陈设已面目全非,但屋顶的彩画、院里有几通清代石雕、石碑,无言地诉说着往日的古风遗韵。

环顾左右,黄土砖瓦房古老陈旧,简陋程度让人怀疑一个百年书香世家是否真的存在过。祁氏后人如今依然安宁地生活在方寸古居当中。祁寯藻六弟祁宿藻的旧宅中,居住着祁家二十六代后人,当农民的祁志尧和当煤矿工人的祁志顺兄弟二人,守着祖业艰辛度日。从仅存的残迹中,我们看不出当时祁家的屋舍比普通百姓家有更多的富丽堂皇。陪我来此的朋友颇有感触地说,这确实是祁寯藻的故居和生息之地,几十年来,祁寯藻在外居官,一直没在故里动土修房,每次返里都是居住在祖上留下来的老房子内。是啊,来祁寯藻故里,不是感受“相府”的辉煌,而是感受他的清正廉政和诗书传家。

平舒村祁氏古居虽然贫寒简朴,但处处可见大门上悬挂的门匾,屋内考究的中堂,家家保存的诗画,其中不少是祁寯藻及祁氏族人的手书,“孝友传家”、“英声茂实”等刻写着代表主人身份和道德追求的文字,既是一幅精美的书法作品,也记录着民居主人的人文修养。看似破旧的老屋里,悬挂的“静以养心和致富,勤能集事敬延康”“经济博通言达于行,家庭和乐质有其文”联文,显示出了浓重的书香气味,深厚的文化底蕴。

南锣鼓巷,寻觅末代皇后踪迹

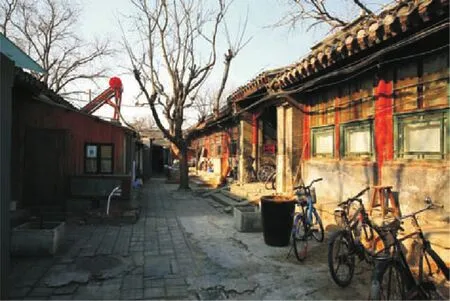

冬日上午的北京,阳光斑斑驳驳地洒了一地。就是在这个清新的日子,我来到了南锣鼓巷。刚进胡同,就感觉到了这里的喧哗,并不像印象中旧城区的老气横秋斑驳厚重,不足8米宽的胡同里到处是游客,以年轻人居多。然则,徜徉其间,用心发现,很快就有不同的感受,南锣鼓巷表面的喧闹难掩历史的厚重,几百年了,胡同无时不在变化,故事无时不在上演。

看着晾衣绳上晾晒的被子和平常衣服,看着几位满脸皱纹的老人在墙跟下晒太阳,这似乎才是我印象中的胡同,和日子有关与时尚无关。我甚至感觉到了一丝温暖和平实,和另类时尚的气息对比,这一切又仿佛是恍如隔世。

东起南锣鼓巷帽儿胡同,并没有平常老街旧巷的落寞,卧车与古老的三轮车交错行驶在红门灰墙间,隐隐中透着帽儿胡同昔日的非凡地位。想当年,当末代皇帝溥仪无比隆重地从这里接走他的17岁新娘婉容时,帽儿胡同何等风光!这一天,从帽儿胡同到紫禁城里,沿途观者数万,军警林立。汽车、马车、洋车难以计数。迎亲队伍有步军统领衙门马队、警察厅马队、保安马队、军乐两班……最后是皇后所乘的32抬金顶凤舆及清室随从。帽儿胡同里出生长大的婉容,即便不幸成了“末代皇后”,也曾使她的门庭蓬荜生辉。时隔近一个世纪,她的娘家故里依然是这个胡同里的亮点。

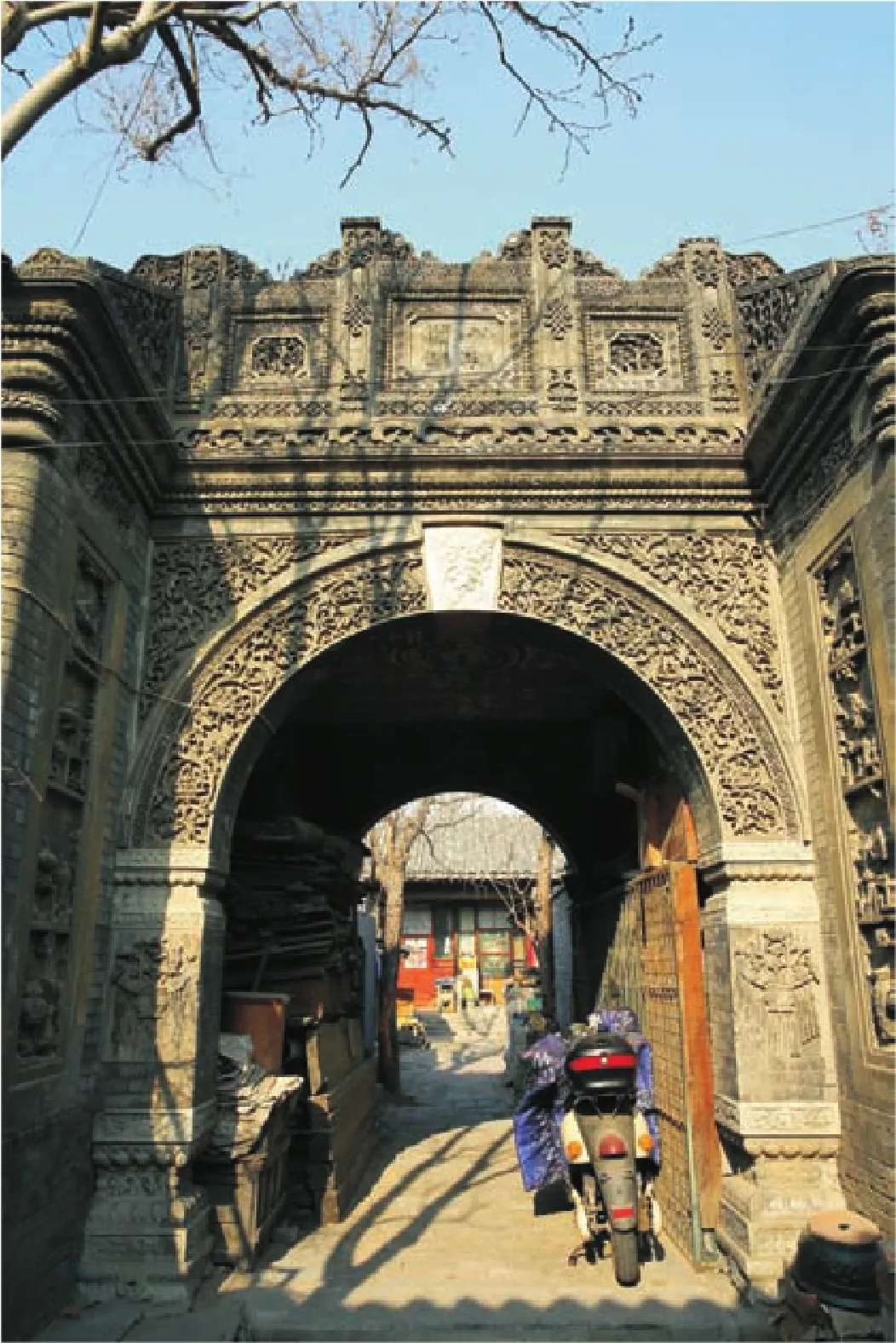

1906年11月,婉容出生于北京帽儿胡同的37号郭布罗府邸。37号有4进院落,第一进院有倒座房7间,带抄手廊。第二进院有一垂花门,显老旧,红漆脱落得看不出颜色了,似乎没有修缮过,两侧的门墩保存还较完好。这个垂花门与众不同,有两个脊,显示其地位的尊贵。现在第二进院已经自成一体,出入第三进院要从西侧的夹道通过。第三进院为上房院,正房五间,系婉容所居,为硬山合瓦清水脊顶,前出廊,后带抱厦,已十分陈旧。

建筑原有的规模还在,形制却被人为地切割了,导致那些原本就很破旧的石墩、游廊、垂花门,只能各自孤立,在彼此不能注视的角落里,顾影自怜。经历过沧桑岁月的浸淫,这里像是一幅色浓影深的历史画卷,在伸展之间,静静地弥漫出久远而陈旧的气息。