长株潭城市群旅游吸引物体系的空间结构研究*

2016-06-20陈宣霖

杨 君,陈宣霖

(湖南农业大学 资源与环境学院,湖南 长沙 410128)

长株潭城市群旅游吸引物体系的空间结构研究*

杨君,陈宣霖

(湖南农业大学资源与环境学院,湖南长沙410128)

摘要:以长株潭城市群143个旅游吸引物为例,通过地理集中指数来分析旅游吸引物分布特征,利用基尼系数对自然观光型、人文观光型和娱乐休闲型旅游吸引物进行空间结构对比分析,并从人口、经济和交通三方面探究其对旅游吸引物空间分布的影响。结果表明:(1)长株潭城市群旅游吸引物整体分布呈现出一定的地理集中性,其中以人文观光型旅游吸引物聚集程度最为突出,其次是自然观光型和娱乐休闲型旅游吸引物;(2)自然观光型旅游吸引物属于资源导向型,而人文观光型和娱乐休闲型旅游吸引物属于市场导向型,前者受经济发展水平影响较小,后者则相反;(3)人口、经济及交通均在不同程度上影响着长株潭城市群旅游吸引物的分布结构。

关键词:旅游吸引物;空间分布;空间结构;长株潭城市群

一、引言

旅游吸引物是旅游地开展旅游活动最重要的资源,旅游离开了吸引物就不能存在[1]57,其空间结构影响着旅游活动的空间属性,对整个区域旅游空间格局的形成起着决定性的作用[2] 856-867。为了更好地保护旅游吸引物所依赖的旅游环境,减轻和缓解早期掠夺式开发给旅游业发展带来的社会、文化、生态等负面影响,并使旅游地效益达到最大化的最有效的方式是合理组织布局其土地利用空间结构。

国外相关研究最早始于20世纪70年代,大部分研究从不同的切入点分析旅游空间结构,并集中于大区域或大城市内。如 Lovingood等通过4个旅游资源指标提出了6个县级聚集区,对比6个资源聚集区的资源和经济集中度,对整个南加利福尼亚地区旅游空间分布结构进行研究[3] 301-317;Douglas为深入了解大城市地区旅游区域空间结构,以巴黎三大旅游区域为对象分析其特征、结构和功能关联[4] 49-64;Dianne等基于旅游资源不同的空间布局将旅游目的地分为单节点、多节点和链状节点目的地[5] 772-791;Sophie等从法国和西班牙间高速铁路的运行入手,研究交通建设对旅游资源空间结构与经济结构改变的影响等[6] 611-617。

直到20世纪90年代,国内关于这方面的研究才逐步出现,可分为不同尺度和不同类型的研究。吴必虎等从全国尺度研究我国4A级旅游景区的空间分布和结构[7] 1-5;张永平等对海峡西岸经济区内旅游景区的空间结构特征进行研究[8] 1799-1805;还有以单个省[9] 1195-1199、市[10] 1381-1386为研究尺度的旅游景区(点)空间结构研究等。按照类型不同,还可分为对A级景区的研究,如戴学军等以南京市旅游景区(点)系统为例,分别采用随机聚集分形方法和测算与分析空间关联分形维数的方法对其空间结构进行的研究[11] 2189-2200;对特定类型资源的研究,如席建超等通过聚集度指数、优越度指数和规模度指数对全国汉族地区佛教寺院旅游资源进行空间结构研究[12] 91-98等。

综上所述,国内外对旅游吸引物空间结构的研究都取得了一些突破性的进展。然而从研究尺度上来讲,多见宏观和微观的角度分析,对中观尺度案例的研究相对较少;从研究区域上看,多数选择北部和东部经济发达区域作为研究对象,中部地区旅游吸引物的相关研究相对较少。基于此,从我国土地利用、旅游吸引物现状和相关政策出发,选取湖南省长株潭城市群为研究区域,对旅游吸引物体系及其对应的土地利用进行分类,并分析旅游吸引物的空间结构特征,合理组织长株潭城市群的旅游空间布局,为提升湖南旅游水平和旅游吸引物土地利用结构布局提供有益借鉴。

二、研究区概况

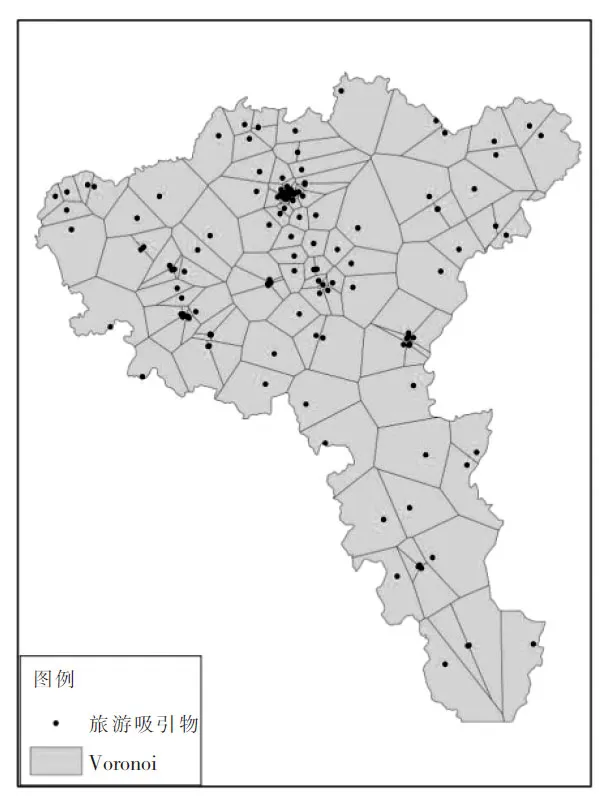

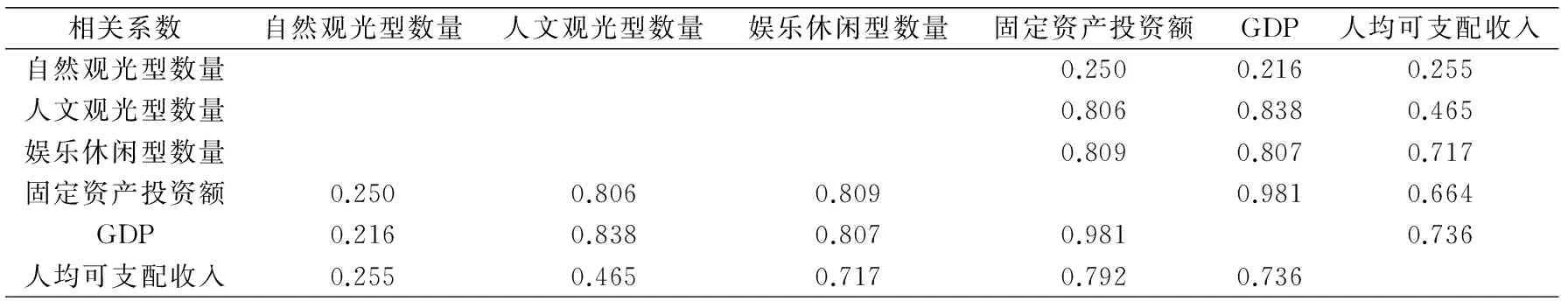

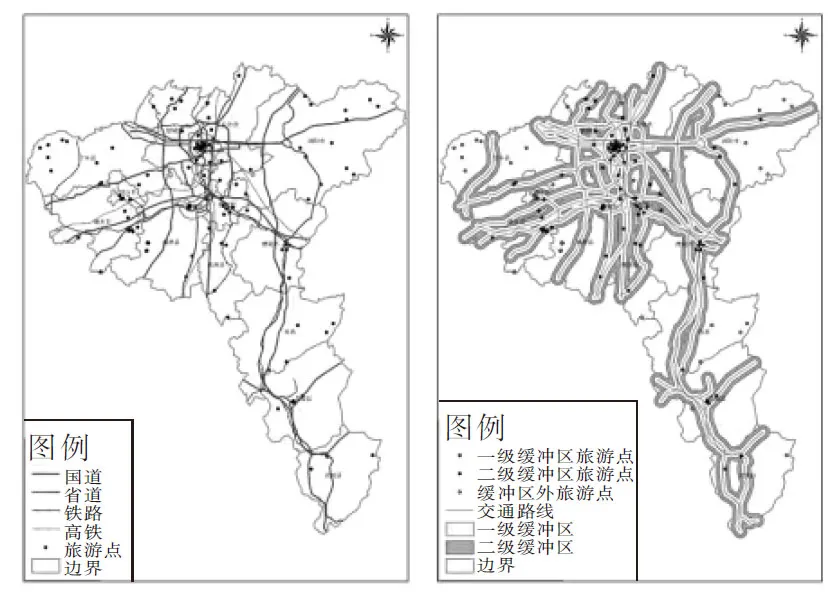

长株潭城市群位于湖南省中东部,东经111°53’—114°07’和北纬26°03’—28°40’之间,面积2.8万平方公里,人口1 500万。地处大陆性亚热带季风湿润气候区,年均气温在15—18℃之间,适宜居住、游玩。三市沿湘江呈“品”字形分布,结构紧凑,是湖南省经济发展的核心增长极。根据湖南省旅游局及相关资料书籍统计,长株潭城市群共有143处旅游吸引物。借鉴发展成熟的旅游吸引物分类方法:两分法(自然和人文)[13] 63-68和三分法(观光型、游戏娱乐型和运动休闲型)[14] 78,将区域旅游吸引物分为自然观光型、人文观光型和娱乐休闲型。其中自然观光型为以自然资源为主的旅游吸引物,如山川、河流、湖泊、森林、溶洞、自然保护区等;人文观光型为以人文资源为主的旅游吸引物,如历史文化遗址、寺庙、博物馆等;娱乐休闲型则包括游乐园、城市中心公园、生态庄园、农家乐等旅游吸引物。长株潭城市群共有自然观光型旅游吸引物33处,占总数的23.08%;人文观光型旅游吸引物83处,占58.04%;娱乐休闲型旅游吸引物27处,占18.88%(表1),并通过ArcGIS得到其空间分布图(图1)。

图1长株潭城市群旅游吸引物空间分布

表1 长株潭城市群旅游吸引物类型及数量

三、空间分布特征分析

在已有的研究基础上,引用地理集中指数深入分析各个县市旅游吸引物的空间分布集中程度。地理集中指数是精确反映旅游吸引物空间分布集中性的指标[15] 856-867。指数G介于0—100之间,G值越大,说明旅游吸引物在各市县分布越集中;反之,则越分散。指数模型为:

(1)

式中:Xi为市县i的旅游吸引物数量;T为旅游吸引物总数;N为市县总数。

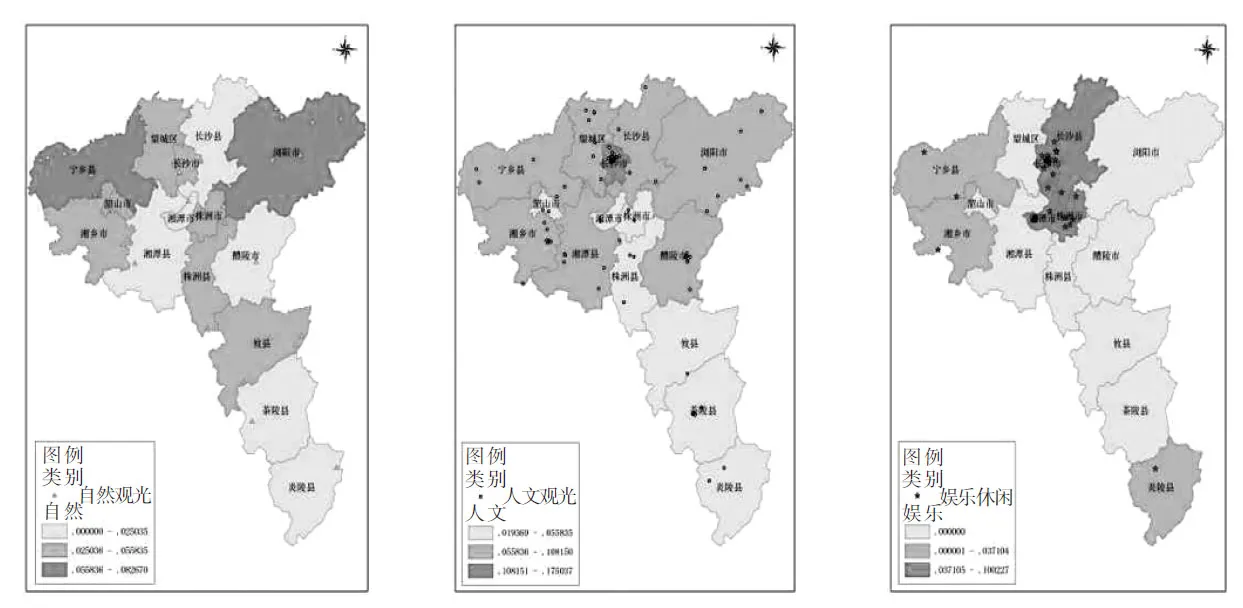

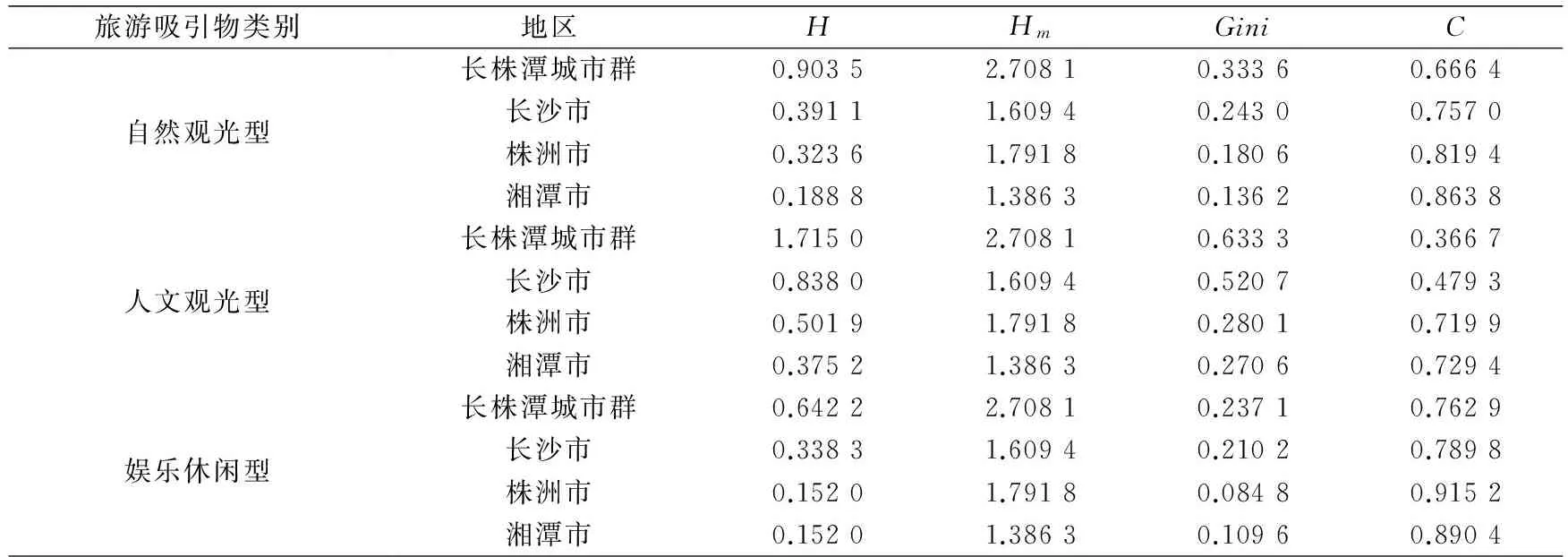

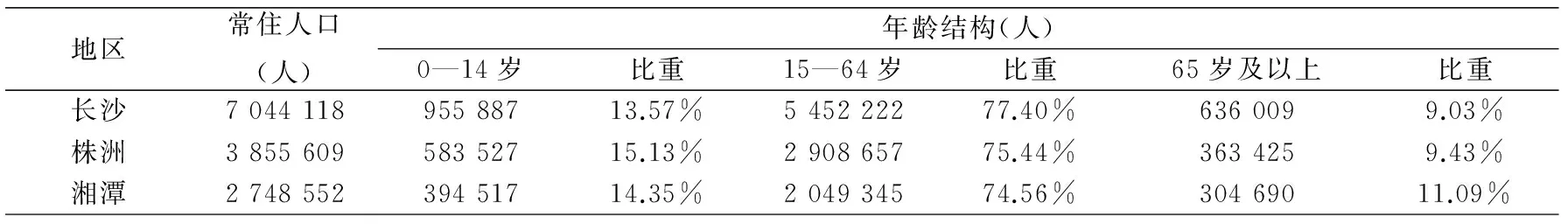

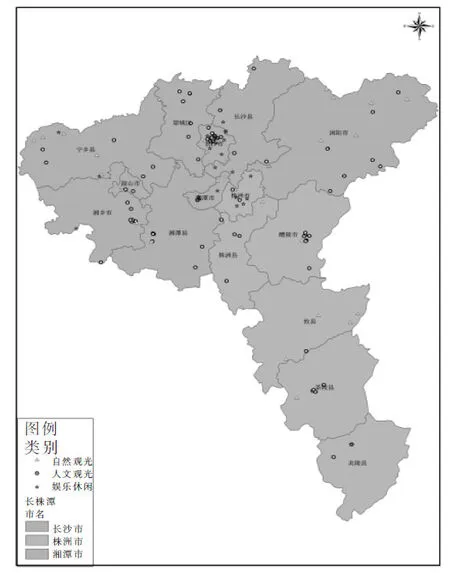

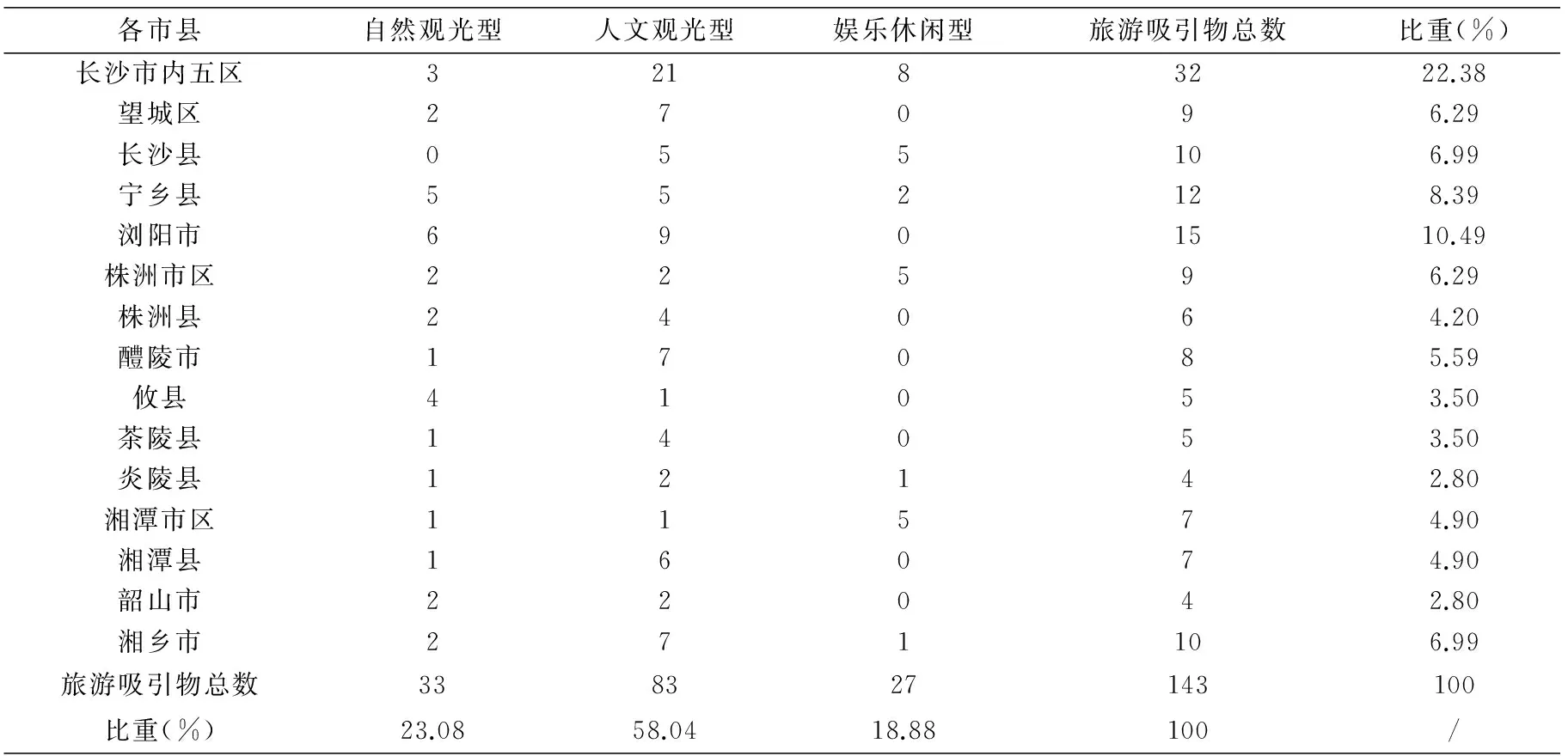

根据指数模型,研究区域内旅游吸引物总数T=143,市区总数n=15,通过计算得出长株潭城市群旅游吸引物的地理集中指数G=31.55。假设143个旅游吸引物平均分布在15个市县内,则每个市县旅游吸引物数量为143/15=9.53个,即地理集中指数G’=25.82 图2长株潭城市群旅游吸引物Voronoi 多边形 为检验以上结果,采用Voronoi(泰森)多边形来测算研究区域面积变异系数。运用ArcGIS构建长株潭城市群旅游吸引物Voronoi多边形(图2),通过变异系数公式,得出研究区域面积变异系数CV为1.05,大于0.64。根据Charles Duyckaerts 理论,当点集为均匀分布时,CV<0.33;当点集为随机分布时,CV分布范围为0.33—0.64;当点集为集群分布时,CV>0.64。由此验证长株潭城市群旅游吸引物的空间分布情况为集群式分布。 四、空间结构分析 长株潭是湖湘文化的重要发源地,近代民主革命的策源地,区内自然景观多样,人文旅游资源和自然旅游资源都十分丰富。据分析可知,人文观光型旅游吸引物在数量上占有绝对的优势,这与长株潭城市群深厚的历史背景和丰富的文化积累相关。主要体现在:人文观光型旅游吸引物主要以故居、寺庙、古镇等为主,如韶山毛泽东故居、株洲炎帝陵、靖港古镇等景点,其中又数历史名人故居最多。 测算三类旅游吸引物的基尼系数,并通过ArcGIS赋值分类得到长株潭城市群旅游结构图(图3a—3c)。基尼系数(Gini)是研究离散区域空间结构的重要方法,可对两个不同研究对象的区域空间结构进行对比[16] 296-303。Gini处于0—1之间,系数值越接近1,则表明旅游吸引物集中程度越高。计算公式如下: (2) 式中:Pi为市县i内旅游吸引物数占区域内旅游吸引物总数的比重;N为研究区域内市县的数量;C为分布均匀度。 (一)自然观光型旅游吸引物 长株潭自然资源丰富,自然观光型旅游吸引物数量较多,占总数的23.08%。多见于山川、湖泊、溶洞等自然风景资源,远离市区,环境优美,主要分布在长沙浏阳市、宁乡县,株洲攸县及湘潭韶山市(图3a),其中长沙市、株洲市及湘潭市旅游吸引物占长株潭城市群旅游吸引物总数的比重分别为11.19%、7.69%和4.20%。通过基尼系数公式计算,研究区域内自然观光型旅游吸引物的H=0.903 5,Hm=2.708 1,Gini=0.333 6,C=0.666 4,即长株潭城市群自然观光型旅游吸引物的基尼系数(Gini)是0.333 6,分布均匀度(C)是0.666 4。根据基尼系数定律,系数值越接近于1,景区集中程度就越高。由于Gini长沙市>Gini株洲市>Gini湘潭市(表2),则长沙市自然观光型旅游吸引物的集中程度高于株洲市自然观光型旅游吸引物,而株洲市自然观光型旅游吸引物的集中程度又高于湘潭市自然观光型旅游吸引物。 (二) 人文观光型旅游吸引物 湖南省自古有“惟楚有才,于斯为盛”之誉,近现代以来,名人辈出,保留下无数历史文物古迹,而长株潭城市群人文资源尤为突出,长沙市被评为国家级历史文化名城。长株潭人文观光型旅游吸引物数量占长株潭旅游吸引物总量的58.04%,主要集中在长沙市六区(包括岳麓区、天心区、芙蓉区、雨花区、开福区和望城区)、湘乡市及醴陵市(图3b),这3个市县大约占人文观光型旅游吸引物总量的50.60%。通过计算,研究区域内人文观光型旅游吸引物的H=1.715 0,Hm=2.708 1,Gini=0.633 3,C=0.366 7,即长株潭城市群人文观光型旅游吸引物的Gini为0.633 3,C为0.366 7。可推测出Gini长沙市>Gini株洲市>Gini湘潭市(表2),则在人文观光型旅游吸引物集中程度上,长沙市聚集度高于株洲市,而株洲市集聚度又略高于湘潭市。 (三)娱乐休闲型旅游吸引物 相对于其他两类旅游吸引物,娱乐休闲型旅游吸引物的发展由于起步较晚,在数量上不占优势,长株潭三市仅有27处娱乐休闲型旅游吸引物,且大多离市区较近,以城市中心公园为主(图3c),占总数的18.88%。通过计算,研究区域内娱乐休闲型旅游吸引物H=0.642 2,Hm=2.708 1,Gini=0.237 1,C=0.762 9,即长株潭城市群娱乐休闲型旅游吸引物的Gini是0.237 1,C是0.762 9。比较得出Gini长沙市>Gini湘潭市>Gini株洲市(表2),就娱乐休闲型旅游吸引物来说,长沙市的集中度远高于湘潭市,湘潭市则略高于株洲市。 通过以上分析可以发现:人文观光型旅游吸引物的空间结构要紧凑于自然观光型和娱乐休闲型旅游吸引物,且三类旅游吸引物空间结构形态不尽相同,自然观光型呈现出“两端重,中下轻”的格局,人文观光型则为“上端重,下端轻”,娱乐休闲型由于数量有限而空间格局不够明显,但有往“中间重,两端轻”的发展趋势。 图3a自然观光型旅游吸引物图3b人文观光型旅游吸引物图3c娱乐休闲型旅游吸引物 表2 长株潭城市群基尼系数值 五、影响要素分析 长株潭旅游吸引物的开发与建设受政策法规、区域文化、人口情况、经济水平、交通条件等多种要素的影响,根据长株潭城市群旅游业实际发展状况,选取人口、经济及交通作为主要影响要素进行对比分析。 (一)人口 人口是市场的基本因素,在收入水平一定的情况下,地区总人口的多少,决定着市场容量的大小。据湖南省第六次人口普查结果(表3),2010年长株潭三市常住人口分别为704.41万人、385.56万人和274.86万人,单纯从人口数量上看,长沙市总人口多于株洲市和湘潭市,其客源市场容量相应也高于另外两市;从人口年龄结构看,三市普遍以中青年为主,比例均在75%左右,但从实际数量上长沙市中青年人口远远高于株洲市和湘潭市。此部分人群时间、精力充沛,消费观念新颖,普遍具有旅游意识,相较于14岁以下人群及65岁以上人群更能为当地旅游业做出贡献。 表3 长株潭城市群旅游吸引物分布与人口情况的关系 (二)经济 旅游业发展状况和经济发达程度是相辅相成的。为进一步探索旅游吸引物空间结构与经济发展水平的关系,研究将通过Pearson相关系数分析各市县不同类别旅游吸引物数量与固定资产投资额、人均可支配收入和GDP数据之间的关系(表4)。 研究分析发现:三类型旅游吸引物当中,自然观光型旅游吸引物与固定资产投资额、各市县GDP总量相关性较低,人文观光型、娱乐休闲型旅游吸引物与其相关性较高,说明自然观光型旅游吸引物对自然资源依赖性较强,且目的不在于经济利益,属于资源导向型,而人文观光型和娱乐休闲型旅游吸引物属于市场导向型,受当地基础设施建设和经济发展状况影响较大;娱乐休闲型旅游吸引物与人均可支配收入的相关性要高于人文观光型和自然观光型旅游吸引物,说明随着城市旅游的兴起,现阶段游客出行更愿意选择经济较发达、交通较便利、服务较优越的娱乐休闲型旅游吸引物。 表4 长株潭城市群旅游吸引物分布与经济水平的关系 (三)交通 各旅游吸引物通过交通路线相互连接,其便携程度深刻影响着一个地区旅游的开发和发展。长株潭城市群是中国中部地区重要的交通枢纽城市,陆、水、空交通皆比较发达、便利。考虑到长株潭城市群路网系统较为完善,且大部分当地游客更青睐于私家车出行,本文仅对陆路交通进行详细探讨(图4a)。 由于旅游吸引物并不会直接坐落于交通路网之上,为深入研究各县市、各类别旅游吸引物与交通路网的关系,本文综合实际情况选取当地游客出行意愿时间为20—40分钟之间,即在交通路网2—4km范围内的旅游吸引物。研究将以县级以上交通路线图以2km为间隔做两次缓冲区分析,形成范围为2km的一级缓冲区和范围4km的二级缓冲区,并将结果图层与旅游吸引物分布图进行叠加分析,得到不同缓冲区内旅游吸引物的分布情况(图4b和表5)。长株潭城市群48%的旅游吸引物坐落在交通路网2km一级缓冲区内,73%的旅游吸引物坐落在4km二级缓冲区内,大约24%的旅游吸引物位于交通路网2—4km缓冲区内。 图4a长株潭城市群交通路线图4b长株潭城市群交通缓冲区 从旅游吸引物类型上来看,4%的自然观光型旅游吸引物、30%人文观光型旅游吸引物和14%娱乐休闲型旅游吸引物都位于2km一级缓冲区以内;9%的自然观光型旅游吸引物、46%人文观光型旅游吸引物和17%娱乐休闲型旅游吸引物都位于4km二级缓冲区以内;仅有5%的自然观光型旅游吸引物、16%人文观光型旅游吸引物和3%娱乐休闲型旅游吸引物位于2—4km缓冲区以内。从各县市旅游吸引物与交通路网的关系来看,22%长沙旅游吸引物、16%株洲旅游吸引物和10%湘潭旅游吸引物坐落在2km一级缓冲区内;38%长沙旅游吸引物、21%株洲旅游吸引物和14%湘潭旅游吸引物坐落在4km二级缓冲区内;仅有16%长沙旅游吸引物、5%株洲旅游吸引物和3%湘潭旅游吸引物坐落在2—4km缓冲区内。由此得出:人文观光型旅游吸引物的交通关联度远远高于自然观光型和娱乐休闲型旅游吸引物,而长株潭三市比较而言,省会城市长沙的交通条件最好,路网系统最为完善,通达度领先于株洲市和湘潭市。 六、结论与建议 (一)结论 本文以新兴城市发展圈长株潭城市群为例,通过分析其旅游吸引物的空间分布特征、三种类型的空间结构及影响要素综合探讨长株潭城市群旅游吸引物的空间结构,并充分考虑了人口、经济及交通三要素与长株潭城市群旅游吸引物分布的关系,探讨了长株潭城市群旅游吸引物空间结构,研究表明:(1)长株潭城市群旅游吸引物总体空间分布呈现出一定的地理集中性,并通过Voronoi(泰森)多边形的面积变异系数验证了长株潭城市群旅游吸引物的集群式分布情况;(2)根据基尼系数定律,长株潭城市群旅游吸引物中,人文观光型旅游吸引物集中程度最高,其次是自然观光型旅游吸引物,娱乐休闲型旅游吸引物发展起步较晚,还未成一定规模;(3)就长株潭三市而言,长沙市旅游吸引物无论哪个类型发展分布均比较集中,株洲市旅游吸引物次之,最后是湘潭市; 表5 长株潭城市群旅游吸引物分布与交通条件的关系 (4)长株潭三市的人口结构特征相似,以中青年为主,能为当地旅游业的迅猛发展助力;(5)自然观光型旅游吸引物属于资源导向性,而人文观光型和娱乐休闲型旅游吸引物属于市场导向性,即除了自然观光型旅游吸引物,其他旅游吸引物的分布在一定程度上受经济发展水平的影响;(6)46%的人文观光型旅游吸引物和17%的娱乐休闲型旅游吸引物分布于交通可达性较好的地区,自然观光型旅游吸引物受自然资源限制,交通便捷度较低。 还有待深入的研究有:(1)长株潭城市群旅游吸引物分布与人口情况部分仅分析了人口数量和年龄结构,可加入旅游人口、职业构成及性别结构等因素[17] 193-198;(2)长株潭城市群旅游吸引物分布与经济水平部分,仅从固定资产投资额、GDP及人均可支配收入入手,可适当增加旅游收入等数据,深入探讨多种系数的关联性[18] 1747-1757;(3)长株潭城市群旅游吸引物分布与交通条件部分未考虑航天交通和水运交通,可进一步完善交通体系对其分布的影响。 (二)建议 长株潭城市群属于湖南省旅游“三大板块”中大长沙旅游板块,长沙属于“两个核心”中的一个。从三个城市旅游业发展现状来看,长沙这个“大核心”在极速发展的同时,一定程度上抑制了其周边卫星城市的发展,导致株洲和湘潭旅游业及其相关产业的发展受到某些阻碍。长株潭城市群应加强区域内高速公路网络化的建设,加快城际铁路的建设,完善境内旅游景区通道;提高交通便捷度的同时,利用现有旅游通道,开发设计新的旅游交通路线;打造与产业发展相适应的配套资源,减少旅游发展的外部不经济性,加强各行业部门与旅游部门之间的相互沟通。综上所述,长株潭城市群旅游吸引物空间结构有待优化,而长沙这座旅游发展核心城市应当努力带动产业发展,充分发挥其中心城市和产业增长极作用。 参考文献: [1] Pigram J. Outdoor recreation and resource management [M]. New York: Croom Helm, 1983. [2] 李亚娟,陈田,王婧.黔东南州旅游吸引物空间结构研究[J].资源科学,2013,35(4). [3] PaulE Lovingood Jr, Lisle E Mitchell. A regional analysis of South Carolina tourism [J]. Annals of Tourism Research,1989,16(3). [4] Douglas G Pearce. Tourist districts in Paris: Structure and functions [J]. Tourism Management,1998,19(1). [5] Dredge Dianne. Destination place planning and design [J]. Annals of Tourism Research,1999,26(4). [6] Sophie Masson, Romain Petiot. Can the high speed rail reinforce tourism attractiveness? The case of the high speed rail between Perpignan(France) and Barcelona(Spain) [J]. Technovation,2009,29(9). [7] 吴必虎,唐子颖.旅游吸引物空间结构分析——以中国首批国家4A级旅游区(点)为例[J].人文地理,2003,18(1). [8] 张永平,吴健生,黄秀兰,等.海峡西岸经济区旅游景区(点)空间结构分析[J].资源科学,2011,33(9). [9] 黄远水,陈刚华,伍弦.福建省旅游景区空间结构研究——基于国家3A级以上旅游景区的统计分析[J].经济地理,2010,30(7). [10] 毛小岗, 宋金平, 于伟. 北京市A级旅游景区空间结构及其演化 [J]. 经济地理, 2011, 31(8). [11] 戴学军, 丁登山, 林岚. 长三角地区旅游圈吸引物体系空间结构聚集分形特征 [J]. 地理研究, 2010, 29(12). [12] 席建超, 葛全胜, 成升魁, 等. 旅游资源群: 概念特征、空间结构、开发潜力研究——以全国汉地佛教寺院旅游资源为例 [J].资源科学, 2004, 26(1). [13] 杨晓婷, 俞金国. 国内外旅游吸引物研究综述 [J]. 旅游论坛, 2014, 7(3). [14] 保继刚, 楚义芳. 旅游地理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000. [15] 李亚娟, 陈田, 王婧. 黔东南州旅游吸引物空间结构研究 [J]. 资源科学, 2013, 35(4). [16] 马林, 马耀峰, 林志慧, 等. 环渤海——长三角百强景区空间结构比较研究 [J].资源科学, 2013, 35(2). [17] 张丽峰. 我国人口结构对旅游消费的动态影响研究 [J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(3). [18] 吴佳雨. 国家级风景名胜区空间分布特征 [J]. 地理研究, 2014, 33(9). 责任编辑:廖文婷 Spatial Structure of Tourist Attraction System in Chang-Zhu-Tan City Group YANG Jun,CHEN Xuan-lin (CollegeofResources&Environment,HunanAgriculturalUniversity,Changsha,Hunan410128,China) Abstract:By using 143 tourist attractions in Chang-Zhu-Tan city group as examples, the paper utilized the geographic concentration index to analyze the characteristics of spatial distribution, and the Gini coefficient to comparatively analyze the spatial structure of three different tourist attractions,which are natural tourist attractions, cultural tourist attractions and recreation tourist attractions. The paper also explores the effect on spatial distribution of tourist attractions from the aspect of population, economy and traffic. We found that: Firstly, the tourist attractions presents a certain geographical concentration in Chang-Zhu-Tan city group, among the three tourist attractions, cultural tourist attractions are more aggregate than others. Secondly, natural tourist attractions are resources-oriented, while cultural and recreation tourist attractions are market-oriented, which means the former one is not affected as much by economic development as the latter two do. Thirdly, in Chang-Zhu-Tan city group, the distribution structure of tourist attractions are influenced by population,economy and traffic to a variable extent. Keywords:tourist attraction; spatial distribution; spatial structure; Chang-Zhu-Tan city group 收稿日期:2015-11-20 作者简介:杨君(1976-),女,湖南邵阳人,博士,湖南农业大学资源与环境学院副教授。 基金项目:国家自科基金“土地利用功能的系统分类研究”(项目编号:41171176);湖南农业大学大学生创新性实验计划项目“民俗民居与村镇规划的融合和表达”(项目编号:XCX15118)。 中图分类号:F294;TU984.1 文献标识码:A 文章编号:1001-5981(2016)03-0082-06