白乌鳢染色体核型和DNA含量分析

2016-06-14向科翰邹远超岳兴建王永明覃川杰谢碧文齐泽民

李 中,向科翰,邹远超,岳兴建,王永明,覃川杰,谢碧文,王 淯,齐泽民

(内江师范学院生命科学学院,长江上游鱼类资源保护与利用四川省重点实验室,四川内江 641112)

白乌鳢染色体核型和DNA含量分析

李中,向科翰,邹远超,岳兴建,王永明,覃川杰,谢碧文,王淯,齐泽民

(内江师范学院生命科学学院,长江上游鱼类资源保护与利用四川省重点实验室,四川内江641112)

摘要:通过向活体白乌鳢(Opniocepnalus argus)腹腔注射植物血凝素(PHA)和秋水仙素进行短期药物处理后,制备染色体标本并对其核型进行分析。以鸡血细胞DNA 含量为标准(2.50 pg),用流式细胞仪测定了白乌鳢外周血细胞的DNA 含量。结果表明:(1)白乌鳢的染色体组为2 n=48,核型公式为4 m+22 st+22 t,总臂数NF=52,无性染色体。(2)白乌鳢的DNA含量为鸡血对照的0.59倍,其DNA含量为(1.48±0.04)pg/N。白乌鳢的染色体数和DNA 含量均显示其具有二倍体特征。依据实验结果推论白乌鳢为乌鳢的白化变异个体。

关键词:白乌鳢(Opniocepnalus argus);染色体;核型;DNA含量

白乌鳢(Opniocepnalusargus)又叫白甲乌鳢,俗称白乌棒,隶属鲈形目、鳢科(Channidae)鳢属,是一种凶猛的肉食性名贵鱼类。主要分布在四川省嘉陵江中下游流域[1-2]。体型与乌鳢(Channaargus)相似,体色相对浅而呈灰白色,具有适应性强、生长速度快、出水后不易死亡等特点,且肉嫩,味鲜,刺少,有补血、利尿的功能。因其具有较高的营养价值,是老人、孕妇以及小孩儿良好的滋补品[3]。

目前,关于白乌鳢的研究主要集中在生物学特性[2]、形态特征[3]及养殖技术[4-5]等方面。前期的研究表明,白乌鳢和乌鳢具有很高的形态和遗传相似性[3],而针对白乌鳢的种质特征及遗传变异等方面的研究尚未见报道。利用流式细胞术技术能快速准确地鉴定物种倍性。目前,已广泛运用于鱼类、虾类等DNA含量和倍性检测[6-9]。通过流式细胞术,同一种鱼类的DNA含量是恒定的,具有种的特异性,可作为一个物种种质的特征性参数[6]。同时,研究鱼类染色体核型对了解鱼类的遗传组成及遗传变异等具有重要意义[10]。本试验通过对白乌鳢的染色体数量、核型和DNA含量进行研究,以期探讨白乌鳢在细胞水平上的种质特性,为白乌鳢的种质鉴定、系统分类地位和细胞遗传学背景提供基础资料。

1材料和方法

1.1实验材料

实验所用鱼来自于四川省内江市江龙水产公司白乌鳢人工养殖基地,健康状况良好,雌雄各6尾,体重70~100 g之间,实验鱼运回实验室后在24 ℃水族箱中饲养至少24 h后开始实验。

1.2实验方法

参照李思发[10]活体注射法,以0.01 mL/g的剂量标准向鱼体腹腔注射配制好的植物血球凝集素(PHA,采用盐水法提取绿豆PHA[11]),在24 ℃±1 ℃的水环境中饲养12 h后,注射同等计量的PHA溶液。12 h后,按照3 μg/g的剂量标准向鱼体腹腔内注射0.003%的秋水仙素。处理4 h,断腮断尾放血10 min,解剖鱼体取肾,置于生理盐水(0.85%)中,去除组织膜和血块后放入加有生理盐水的1.5 ml离心管,用眼科手术剪尽可能将其剪碎。静置直至出现沉淀,取上清液用滤网过滤收集滤液,用移液枪吸打细胞2 min。以1300 r/min离心15 min,收集细胞,加入0.0375 mol/L的KCl低渗液,用移液枪吸打1 min左右。置于37 ℃的恒温摇床上低渗1 h。回旋轻摇30 min后,取出吸打1 min左右,再次放入摇床。最后,1300 r/min下离心15 min。弃上清液,加入卡诺氏固定液(V甲醇∶V冰乙酸体积比3∶1,现配现用),轻而缓的吸打30 s。在常温下静置固定45 min后,于1000 r/min下离心20 min,去除上清液,重复固定一次。固定结束后,在1000 r/min下离心20 min去掉上清液,加入适量重新配的固定液,从50 cm左右的高度向倾斜的冰冻玻片上滴片,将玻片滴满但不重叠。自然干燥后,用Giemsa染液染色。30 min后,用细水流从载玻片背面冲洗脱色。待其干燥后显微油镜下观察。

选取数张分散度良好、独立且数目完整的细胞图片进行染色体计数,统计各个细胞中染色体数目,确定其具体总数。使用软件Adobe Photoshop7.0对形态清楚处于细胞分裂中期的染色体分裂相图片,依据Levan[12]提出的关于染色体核型分析的标准进行抠图、测量、配对,并计算染色体的各项指标,完成白乌鳢核型图。

用加有抗凝剂的注射器在白乌鳢尾柄静脉处采血,用PBS (PH=7.4)调成血细胞数为106/mL 的细胞悬液。用Beckman coulter试剂NIM-DAPI染色1 min。用美国Beckman Coulter生产的 CytoFlex 流式细胞仪进行样品分析。以鸡的红细胞DNA含量(2.50 pg)作为对照标准进行检测。白乌鳢的DNA含量依照以下公式计算:

P=2.50×E2/E1

式中:E1表示鸡红细胞荧光值;E2表示白乌鳢红细胞荧光值;P表示白乌鳢的DNA含量(pg)。

2结果

2.1染色体数目统计

通过对100个分裂相较好的细胞进行统计,从表1中可以看到染色体数目低于或等于30条的有18个细胞,占总细胞数的18%;染色体数高于39条并且少于48条的有22个细胞,占总数的22%;而染色体数目为48的共有52个细胞,占总数的52%,而高于48条的细胞共有8个,所占比例为8%。由此可知确定,白乌鳢的染色体众数为48,即2 n=48。

2.2核型分析

选取12个处于分裂中期分裂相良好,形态清晰的染色体组进行核型分析,通过测量、计算染色体的相对长度以及臂比,统计结果见表2。染色体中期分裂相如图1所示。按照Levan[8]的标准将白乌鳢的染色体分为三组,如图2所示,即中部着丝点染色体(m)有2对,亚端部着丝点染色体(st)11对,端部着丝粒染色体(t)的染色体总共有11对。由此统计得出白乌鳢的核型公式为4 m+22 st+22 t,染色体臂数:NF=52。在所观察的白乌鳢中期分裂相中未发现异型染色体。

表1 白乌鳢中期分裂相染色体计数统计

表2 白乌鳢鱼染色体的相对长度和臂比(X±S)

注:中部着丝点染色体(m);亚端部着丝点染色体(st);端部着丝粒染色体(t)。相对长度=每条染色体长度/单倍染色体长度×100%(精确到0.01);臂比=长臂(q)/短臂(p)(精确到0.01);表中1~24编号与图2相对应。

图1 白乌鳢染色体中期分裂相

图2 白乌鳢染色体核型

2.3白乌鳢DNA含量

实验中,选取20尾白乌鳢通过流式细胞仪(flow cytometer,FCM)进行细胞DNA含量的测定,结果见表3。鸡血细胞荧光强度为200.30±3.40(n=5),白乌鳢血细胞荧光强度为118.58±1.30(n=20),白乌鳢的DNA含量为鸡血对照的0.59倍。根据公式P=2.5×E2/E1计算得到白乌鳢血细胞DNA含量为(1.48±0.04)pg/N(图3)。

表3 白乌鳢红细胞DNA含量(X±S)

图3 鸡血细胞(a)和白乌鳢血细胞(b)DNA相对含量直方图

3讨论

鱼类染色体对于研究鱼类的遗传、变异、分类、系统演化及种族关系的鉴定等都具有重要意义[13]。对其染色体进行核型分析,可以帮助人们对该种生物的遗传组成、遗传变异规律和发育机制有所了解,而且对种间杂交和多倍体育种结果的预测和鉴定、性别遗传机理以及基因组数的了解、种群的进化和种族间关系的鉴定等都具有重要的参考价值[14-19]。

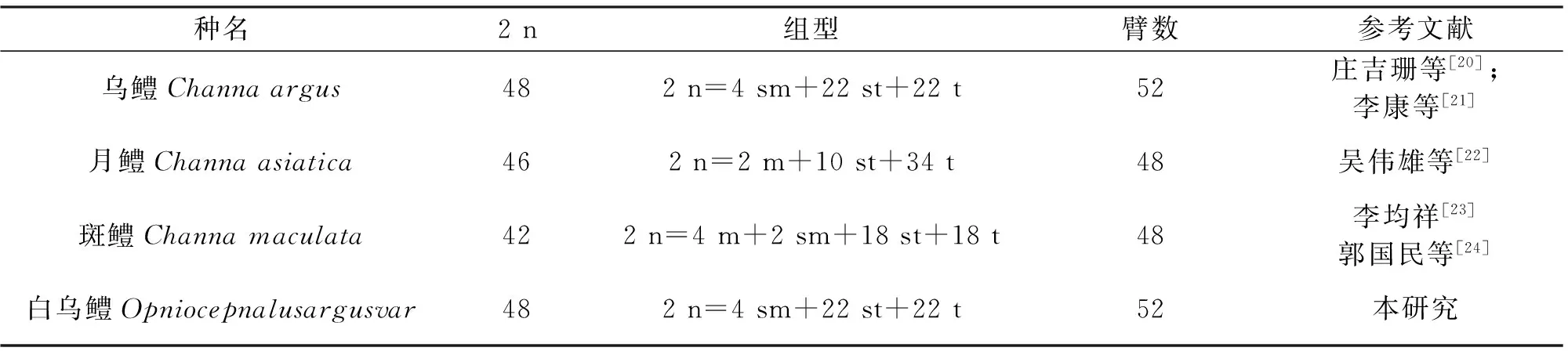

从实验结果看,白乌鳢的染色体组数为2 n=48,核型公式为:4 m+22 st+22 t,NF=52。目前国内已有的研究认为大多数的鱼类还没有性染色体,性染色体机制仍处在进化的初级阶段[12-15],本次实验也没有观察到性染色体。目前已知的鳢科鱼类大概有20余种,而我国只有三种,分别是:乌鳢、斑鳢和月鳢。其染色体组型统计如表4。

表4 4种鳢科鱼类的染色体组型

从表4可知,白乌鳢的染色体不同于月鳢和斑鳢,臂数高于斑鳢和月鳢,而其染色体的组型特征及臂数与乌鳢的相同。王金星等[3]的研究结果显示二者除体色外各方面没有明显的区别,从而证明了白乌鳢不属于单独的亚种而是普通乌鳢的变异。本研究从染色体组型上再次证明了这个结论。小岛吉雄[25]曾提出,染色体的收敛程度越高,也就是说st和t组型越多,即染色体的臂数越少,那么该物种的进化程度也就越高,依据此研究结果可以看到白乌鳢的进化程度与乌鳢相同,高于月鳢和斑鳢。乌鳢与白乌鳢在体色上有显著的差异。乌鳢又被称为黑鱼,灰黑色,只有腹部淡白,而白乌鳢体色灰白,从体色上可明确区分。全世界水产养殖户所熟知的白化,也就是动物体内黑色素缺乏或黑色素的生成发生障碍所导致的一种体色异常病[26]。因而推测白乌鳢可能是乌鳢白化的结果。

从黄冰等[27]总结的Lnagaki等多年对青鳉鱼白化突变个体的研究结果,发现白化大多数是由于一个核苷酸的突变使得决定氨基酸的第三个密码子突变而导致的,但其他的基因序列正常。同时,在此次实验的结果中可以看到二者在核型上没有明显区别,因此可以判断白乌鳢是乌鳢白化的变异体。究竟是什么位置上的基因发生突变导致白乌鳢体色白化,还需要对其DNA序列和染色体进化的机理、原因进行进一步的研究。

细胞核DNA 含量反应了物种基因组的大小,而流式细胞仪的应用,大大提高了检测速度和精确性[28-30]。不同物种基因组大小基本存在差别,所以DNA 含量的准确测定可以用于种质鉴定。如段爱丽等[30]发现,斑鳢、乌鳢、斑乌鳢及乌斑鳢这4 种鱼血细胞DNA 的绝对含量分别为(1.488±0.035) pg/N、(1.489±0.034) pg/N、(1.522±0.077) pg/N和(1.520±0.033) pg/N。且杂交种的细胞核DNA 含量显著高于父母本。本研究结果显示白乌鳢血细胞的DNA含量为(1.48±0.04)pg/N,与段爱丽等[27]的对乌鳢研究结果相似,显示出二倍体特征。这点也与染色体核型分析结果一致。

参考文献:

[1]施白南,邓其祥.嘉陵江鱼类名录及其调查史略[J].西南师范学院学报(自然科学版),1980(2):34-44.

[2]刘人群,代绍祥,刘吕生,等.白乌鳢的生物学及其养殖技术[J].淡水渔业,1999,29(9):26-28.

[3]王金星,赵小凡,周才武,等.乌鳢和白乌鳢的比较研究[J].海洋湖沼通报,1992(2):51-57.

[4]苏胜齐,熊波.白乌鳢的人工繁殖试验[J].水利渔业,2001,21(1):19-20.

[5]曾立新.白乌鳢苗种驯食膨化颗粒饵料的关键技术和方法[J].科学养鱼,2007,(7):65-65.

[6]叶玉珍,周建峰,王忠卫,等.三个鲫品系DNA含量的比较研究[J].水生生物学报,2004,28(1):12-15.

[7]高静,黄小红,曾华嵩,等.中国6种经济鱼类的基因组大小测定[J].中国水产科学,2010,17(4):689-694.

[8]徐晓军,杜建明,张海琪,等.翘嘴鳜和翘嘴红鮊血细胞DNA含量测定[J].浙江农业学报,2012,24(3):392-395.

[9]安苗,周棋春,王金娜,等.草海鲫鱼DNA含量与倍性[J].淡水渔业,2013,43(4),3-7.

[10]李思发.中国淡水主要养殖鱼类种质研究[M].上海:上海科学技术出版社,1998:27-53.

[11]沈盎绿,廖晓初,苏胜弃,等.盐水法提取豆类PHA制备鲫鱼染色体的技术研究[J].重庆水产,2002(3):42-44.

[12]Levan A,Fredga K,Sandberg A A.Nomenclature for centromeric position on chromosomes[J].Hereditas,1964,52(2): 201-220.

[13]李木旬.染色体遗传导论[M].长沙:湖南科学技术出版社,1991:35-81.

[14]韩荣成,岳永生,姜中伸.鱼类染色体核型分析方法概述[J].水利渔业,2003,23(5):38-40.

[15]薛淑群,尹洪滨,尹家胜.哲罗鱼 (Huchotaimen)染色体组型与 DNA含量分析[J].广东海洋大学学报,2010,30(3):6-10.

[16]钟声平,陈超,王军,等.七带石斑鱼染色体核型研究[J].中国水产科学,2010,17(1):150-155.

[17]孟妍,方翠云,祖国掌,等.紫薄鳅染色体核型分析[J].农学学报,2011,1(1):48-51.

[18]吉华松,周永灿,蔡岩,等.六带石斑鱼染色体核型和银染研究[J].水产科学,2011,30(8):463-466.

[19]范瑞,姜志强,李雅娟,等.太平洋鳕染色体核型及银染分析[J].水生生物学报,2014,38(1):115-120.

[20]庄吉珊,刘凌云.乌鳢的染色体组型分析[J].北京师范大学学报(自然科学版),1982 (3): 81-83.

[21]李康,李渝成,周暾.乌鳢、月鳢和斑鳢的染色体组型和C带带型的研究[J].遗传学报,1985,12(6):470-477.

[22]吴伟雄,庄豪,陈宏溪.五种鱼染色体组型的研究[J].中山大学学报,1986(2):107-113.

[23]李均祥,陈瑞娇,江天国.斑鳢染色体的核型研究[J].黑龙江畜牧兽医,2007(6):92-94.

[24]郭国民,胡红,朱新平,等.斑鳢和月鳢的染色体组型[J].淡水渔业,1989(3):24-26.

[25]小岛吉雄.鱼类细胞遗传学[M].林义浩,译.广州:广东科学技术出版社,1990:8-33.

[26]王鑫,郭恩绵,苏振渝,等.鱼类白化现象病因浅析[J].海洋科学,2003,27(7):18-20.

[27]黄冰,郭华荣,张士璀.鱼类白化病的研究进展[J].海洋科学,2003,27(5):11-14.

[28]赵书涛,武晓东,王策,等.流式细胞仪的原理、应用及最新进展[J].现代生物医学进展,2011(22):4378-4381.

[29]Baird W V,Estager A S,Wells J K.Estimating nuclear DNA content in Peach and related diploid species using laser flow cytometry and DNA hybridization[J].J Amer Soc Hort Sci,1994,119(6):1312-1316.

[30]段爱丽,陈昆慈,张新铖,等.斑鳢、乌鳢及其杂种细胞核DNA流式含量分析[J].动物学杂志,2014,49(1):46-50.

(责任编辑:张红林)

Analysis on karyotype and DNA content of Opniocepnalus argus

LI Zhong,XIANG Ke-han,ZOU Yuan-chao,YUE Xing-jian,WANG Yong-ming,QIN Chuan-Jie,XIE Bi-wen,WANG Yu,QI Ze-min

(CollegeofLifeSciences,NeijiangNormalUniversity;ConservationandUtilizationofFishesResourcesintheUpperReachesoftheYangtzeRiverkeyLaboratoryofSichuanRrovince,

Neijiang641112,Sichuan,China)

Abstract:The chromosome specimen was made by injecting phytohemagglutinin and colchicine in the living Opniocepnalus argus’s abdominal and using the short-term drug treatment to analyze its karyotype.While erythrocyte nuclear DNA content of O.argus var was determined by using a flow cytometer (Beckman Coulter Inc.,USA) with serving the chicken erythrocytes (their DNA content is 2.50 pg) as reference cells to provide the scientific basis for the variety identification and taxonomic position of system .The result showed that the chromosome number of O.argus var was 2 n=48.The karyotype formula was 4 m+22st+22t,and arms number (NF)=52.The heterochromosomes were not observed.The diploid cellular DNA contents of O.argus var was (1.48±0.04) pg·N-1,which was 0.59 times to the chicken erythrocytes.And the contents of DNA and chromosomes number of O.argus var had the diploid characteristic.It can be indicated that the O.argus var was the albino mutation individual of Channa argus.

Key words:Opniocepnalus argus;chromosome;karyotype;DNA content

收稿日期:2015-06-18 ;

修订日期:2015-09-11

第一作者简介:李中,内江师范学院在读本科生。E-mail:954713495@qq.com通讯作者:邹远超。E-mail:zou3891@163.com

中图分类号:S917.43

文献标识码:A

文章编号:1000-6907-(2016)03-0104-05

资助项目:四川省教育厅科技创新科研团队基金项目(No.KYTD201009);四川省科技厅项目(No.2015JY0262);四川省大学生科研项目(201410640002)

·研究简报·